和田 慢慢的四季

和田背倚昆仑,面朝沙漠。昆仑是仙境,沙漠似地狱,和田在天堂与地狱的夹缝中安然地过着人间的日子。

和田一年遭遇风沙侵害多达二百多天。二百多天啊,一年中的三分之二,城市乡间朦胧混沌不明,像总也醒不了的梦境。许多外地来的人,遇上这种天气,首先想到的是PM2.5爆表,恐怕唯一的想法就是逃之夭夭,且越快越好。和田人不着急,在风沙的烟尘里照样怡然自得、该干啥干啥。大街上,两个小伙子骑着摩托车迎面遇上,停下来聊天,风沙迷了眼睛,撕碎了声音,却撕不碎朋友的感情,把嗓门提高一聊聊一两个钟头。一辆三轮车,嘣嘣嘣嘣地驶过,车上坐着男女老幼七八个人有说有笑完全忘了风沙的存在。农民们在田间劳动,沙尘水一般在身体四周流动,包裹成剪影艺术……

和田人就是这么淡定,从小到大吃进去的沙子,足可以把他们的身体掩埋,看看门前防风的杨树吧,沙子早超过一米多高,人还不都活得好好的,有啥大惊小怪的呢?只要河流还在,村庄还在,树林和果园还在,忧愁终会被鲜花覆盖。

和田人的生活从来简单,两间土泥屋,屋前架着葡萄走廊,绿树环围的院落里有片果园。果园里有桃、杏、无花果、巴旦木和石榴,再有两棵沙枣和桑树;养几只鸡一群羊,门前栓一头毛驴;屋檐下有燕子,院子里蜜蜂、苍蝇嗡嗡嗡,孩子们吵吵闹闹,一天到晚开演唱会;家里的男人强壮、能干,最好还有点幽默,幽默是一日三餐中的盐,少了乏味。两口子吵架,吵着吵着男的说:“再吵信不信一拳把你的牙打掉。”女的说:“有可能。”男的接一句:“不是可能,是可(科)学。”女的扑哧笑了:“歪江,没见过你这么厚脸皮的男人!”山雨欲来的风暴平息了,男的把女的屁股拍一下,头一歪示意洋缸子(维吾尔语,意为妇女)睡觉去。女的紧随男人身后,嘴还硬着嘟囔骂上两句。

于是夜晚像蜂蜜一样甜。

一

和田的春天,万物春情荡漾跃跃欲试。

最先开的是杏花,三朵两朵,淡淡的粉,点染枝头。杏花是十二三岁的少女,害羞。杏树开花葡萄刚刚上架,桃花生怕落后,一夜间闹哄哄挤满枝头,像坐在红色帷幔马车上的小媳妇,鲜亮亮红艳艳,每一朵花都涨饱春水。套种在麦田里的巴旦木花开放的时候,春天的第一个节日诺鲁孜节到来,人们在花间空地支起炉灶,炖上羊肉,弹起热瓦甫,打着手鼓,男女老少跳起欢快的麦西莱甫。

清明节前后,往往会下一场薄雨,此时梨花开了,梨花是相思的女子,梨花落,一地细碎的心事。梨花之后是苹果花,红色的花苞,粉色的花瓣儿,黄色的花蕊,安静地开放,绿叶中探出花骨朵,一点不张扬。核桃花也不张扬,核桃花分男人花和女人花,男人花像成熟的谷穗儿,女人花像一只魔术棒顶着几朵小小的红花。朗月之夜,抬头望,架子上的葡萄花,青绿中缀满黄色的小星星,像绽放的绿色焰火,无花果阔大的叶子中间也伸出绿色的小灯笼。五月,火红的石榴花犹如盛妆的嫁娘,而爬上墙头的南瓜花,一天到晚没心没肺吹着黄喇叭。还有,长在田间路边的沙枣花、苜蓿花、太阳花……太多了。

春天是花的世界,花的香气混合在沙尘里久久不散……

春季最要紧的是给果树庄稼浇足水。和田缺水,从昆仑山下来的雪水像是脾气不好的女人,想来嘛来,不想来嘛就不来,春天水小小的,夏天水多多的,冬天秋天水流细得像婴儿的尿。水比金子还珍贵,男人们经常为争水扛着坎土曼吵架打架。有什么办法呢,地浇不上水,人就吃不上饭,再大的事情也大不过吃饭。打架的人肚子还涨着呢(新疆方言,意为生气),山上的洪水就下来了,土地喝得打饱嗝,夜深人静,躺在院子里的葡萄架下,能听到叶子吃水的声音。

二

盛夏,毒日滋滋地冒着灼眼的白光,像一架烤肉炉,越烧越旺,简直把人当成烤羊肉串。屋里的床搬到葡萄架底下,浓荫把灼人的光挡在上方。晚上睡在院子里,微风过,葡萄叶儿像无数的小风扇,风阴凉。这是挺不错的选择,家家户户的葡萄架下都支着一张雕花大铁床,床上铺着花毯,肥胖快乐的奶奶轻轻晃着摇篮;大点的孩子们在地毯上翻滚眺跃玩耍;主妇忙里忙外,喂鸡喂羊做饭,还得照看院子里的花花草草。男人们比鸡起得早,比太阳睡得晚,要操心地里的庄稼和眼前的生计,间苗、施肥、打枝、喷药,要清理羊圈,毛驴发情得去配种。配种可是个大事儿,得精挑细选年轻力壮的公驴,不去盯着可不行。房顶掉泥得补补,轮胎破了得修修,一年到头有干不完的活,再说,外面有那么多的应酬。一个地方长大的人就是一串葡萄,不是朋友就是亲戚,根连着根,心连着心,小伙儿结婚姑娘出嫁,男孩割礼逝者安葬,都是生活中的大事,男人怎么可以缺席,非但不能缺席,还要随礼,人活一世最要紧的是情感。

五月底桑葚熟了。

成群的鸟儿落在树枝上,从这个枝头跳到那个枝头玩着吃着叽叽喳喳,像一群嗑瓜子闲聊的“洋缸子”。熟透的桑葚噼里啪啦掉在地上,一群鸡叽叽咕咕在树下啄食,掉落的桑葚把地染得黑乎乎的,粘脚。

孩子们爬到树上摘下肥美如蚕的桑葚,一枚枚装进提篮拎到街上叫卖,哪怕卖出一两块钱,孩子们也一溜烟跑回家交給妈妈。孩子要证明给大人看,他们不是家里吃干饭的(方言,意为“没有用的人”)。

桑树外貌都一样,结出的果实可不同,有黑桑葚、白桑葚和紫桑葚。白桑葚甜腻、紫桑葚微酸、黑桑葚甜中带酸最好吃。

桑树的甜还在嗓子眼儿打转,又一波甜蜜袭来,杏子熟了。每一棵树绿叶间挂着金黄的杏儿,像无数金吊坠儿。杏子太多了,家家户户三顿饭吃杏子也吃不完,那就晒成干吧。吃杏干有利心脏抗氧化,南疆的长寿老人衣袋里总装着杏干和葡萄干,肚子空了摸出来吃几粒,见着小巴郎子捏出两个逗逗孩子。

杏干还没有晒完,樱桃又上市了,“樱桃好吃树难栽”,这是骗人的话。和田樱桃树活得好好的。吃着红红、甜甜的樱桃,像亲吻着婴儿的小嘴,甜蜜沁入心里。

三

夏天像賴在母亲怀里的孩子还不想走呢,秋天来了。

季节的变化像自带闹钟,闹钟一响,昨天还火辣辣的风,立马凉爽。地球还是每天围绕着太阳转,月亮每天还是围绕着地球转,人还是每天在围绕着庄稼和家里转,为什么说凉就凉了?冷风是从哪里来的,真是不可思议。世界上不可思议的事太多,没人能一一解答。

秋天是一年当中最醉人的季节。和田的秋天从从容容信心满满,酡红、微红、紫红、浅黄、明黄、金黄,所有的树木争先恐后换上节日盛装。苹果、梨子、葡萄、核桃、红枣、石榴仿佛接到造物主的指令,哈拉玛斯(维吾尔语,意为全部)熟透了,四处飘荡着瓜果的香味和腐烂的甜酸味道。人们不得不手忙脚乱地采摘,一筐筐、一箱箱、一堆堆,公路边和平坦的场院铺满了核桃和红枣。冷清的路突然热闹起来,大车、小车、马车、毛驴车一辆接一辆开进果园。水果运走了,票子留下了,劳动得到了应有的回报。

秋天的节日丰厚而喜庆,早晨现宰的羊炖进锅里,瓜果、糖、馓子和馕早早摆上桌。拜年的亲戚、朋友一拨一拨川流不息,从早吃到晚,肚子撑成皮球,感觉三天里要吃完一年的饭。

手里有了钱男人讲话底气足,说走就走,带上一家人赶巴扎。远远地便听到激动人心的嘈杂,马嘶驴鸣,尘土飞扬,一片欢腾。巴扎多丰盛啊,东西应有尽有看得人眼花缭乱。啥也不买,单是逛逛都过瘾。为啥只饱眼福呢?挣了钱就是花的,留在手里还不如一张纸柔软。男人们选把精致的英吉沙小刀,预备下一场宴会上剔骨头,再买几件顺手耐用的劳动工具。男子选东西有些心不在焉,他们惦记着会一会老朋友。女人的眼珠子转得不够用,这个瞧瞧那个摸摸,精挑细选家里的生活用品,给丈夫换顶小花帽,给孩子换身衣服,当然不忘买条漂亮纱巾,扯块艾德莱丝绸做裙子,犒劳犒劳自己。

感觉没逛一会儿,就到了吃中午饭的时间,炉子上热气腾腾,香气扑鼻的烤肉、大锅里堆起的羊肉抓饭、翻滚的羊杂碎、炭火里的烤蛋,撩拨着食欲。孩子早等不及了,嚷着要吃烤鸡蛋、喝酸奶,再来几个烤包子;女人们爱吃浇上苹果酱和蜂蜜的粽子,还有滑滑的凉粉;男人尤其喜欢吃肉,不吃肉男人干活哪有劲?烤肉来十串,清炖羊肉来一碗,吃得胃肠一起跳舞。没有钱也没关系,小伙子买一碗凉粉,看着他的女朋友一根一根挑进嘴里,像品尝俩人甜中微酸的爱情。凉粉吃掉,碗底的汤喝完,再用馕一点一点擦干净碗。一碗凉粉消磨一个下午,幸福的时光就这样被慢慢拉长。

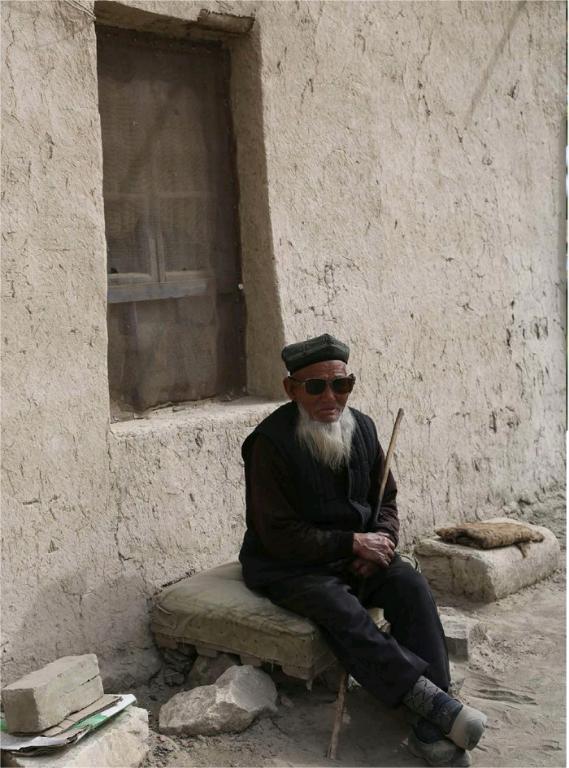

天将黑,巴扎上的人朝着不同的方向各自往家赶。毛驴子拖着车沿着田野的林荫小路缓行,树林的虫儿兴高采烈地鸣叫,驴儿得得的脚步敲着鼓点,毛驴车一颠一颠的似摇篮。白髯深目的老者躺在色彩斑斓的和田地毯上睡着了,身边放着没有卖完的水果。不必担心,天亮之前毛驴子总能找到家。

四

和田的冬天有些敷衍了事。

很少下雪,风也不凛冽。太阳从春走到夏,从夏走到秋,把自己走成了没有本事的老汉,再鲜亮的媳妇也激不起往日的热情。冬天土地都歇着了,人也要歇息。

早饭后没事干蹲在家门口晒晒太阳吧,看来来往往的人或车,男人女人大人孩子像流动的风景,干差万别,千姿百态,百看不厌。车与车也不同,猜一猜车都是从哪里来,到哪里去也挺有趣,抑或是啥都不看、不想,闭目养神。

冬天的下午,最好的时光是聚在一起喝茶。大铜壶里的水噗嗤噗嗤冒着热气,茶是红茶,添加了玫瑰花、红花、茉莉花、雪菊、小茴香、山楂、豆蔻、枸杞子,再加点冰糖。茶汤深红,每个人的茶碗里都仿佛存着一个小太阳,喝下去周身感觉暖洋洋的。秘制茶方比他们爷爷的爷爷还古老,每个茶馆里的茶水像女人做的抓饭,料是那些料,味道不尽相同。十几二十个男人围坐在地毯上,喝茶、说话、抽烟,烟要自己用报纸边角料卷的莫合烟,劲大,夹杂报纸油墨的香,抽着过瘾。兴致高时杀上一盘国际象棋,听听艺人弹奏。直到茶喝得额头沁出汗珠,后背发热。

冬季适合结婚,刚结婚的小两口可以什么都不做,除了吃饭外,天天围在热乎乎的被窝里,想怎么舒服就怎么舒服,谁没年轻过?

结婚是喜事儿,热闹热闹必不可少。一盘一盘的羊肉抓饭上来了,认识的和不认识的人都来了,吃饱喝足那就跳起来吧,酒喝高了可以到房顶上去打手鼓、到房顶上去跳舞。麦西莱甫从中午一直跳到晚上。

冬天就在这一场一场婚礼中结束了。春天再次降临,新的一年开始了。

和田人固守着简单的生活恍然过了几千年,时间缓慢而悠长。人来到这个世界上,本就只有短短几十年,像做了一场梦,梦里有鲜花、有瓜果、有牛羊、有鸡狗、有毛驴和马陪伴,此生已享安乐,改变所为何求。

和田的老人们常感叹,住进云彩一样高楼里的孩子们,总有一天会后晦。老人觉得自己的话像预言,可孩子们不听。

孩子们有自己的主意。

作者简介

李佩红,女,中国作家协会会员,中国石油作家协会理事。高级政工师。在《人民日报》《读者》《中国作家》《光明日报》《人民公安报》《人民公安杂志》《新疆日报》《华商报》《西部》《绿洲》《地火》《岁月》《铁人》《石油文学》《新疆石油文学》等报刊杂志累积发表散文、小说70多万字。其中,《记忆里起来的故乡》在《中国作家》杂志2012年第12期发表,《变迁》《老主任》等五篇文章在《人民日报》大地副刊发表,《变迁》被《读者》和《年度优秀乡土文学》转载,入选高中语文阅读素材。报告文学《穿越塔克拉玛干》入选2014年中国报告文学协会优秀作品年选。《老安羊碎杂汤》刊发2016年人民日报9月6日海外版,后被《人民周刊》第60期选编。2016年入选全国9+1高中联盟试卷。出版个人散文集《塔克拉玛干的月亮》。