农村金融发展、财政支农与西部地区减贫效应分析

——基于面板门槛模型的研究

刘宏霞,汪慧玲,谢宗棠

(1.兰州大学 经济学院,甘肃 兰州 730000;2.西北民族大学 经济学院,甘肃 兰州 730030)

一、引 言

改革开放以来,随着中国经济快速发展,居民生活水平得以显著改善,农村贫困人口显著减少,但农村减贫任务仍面临巨大的压力和挑战。1978年,按当期贫困标准农村居民家庭人均纯收入100元/年进行估计,中国农村贫困人口高达2.5亿人,其中西部地区的农村贫困人口高达10 897.5万人,占全国农村贫困人口总数的43.59%,西部地区的农村贫困发生率为41.92%,比全国的农村贫困发生率高11.22%。按照2011年之后的贫困标准农村居民家庭人均纯收入2 300元/年计算,2014年全国农村贫困人口有7 017万,农村贫困发生率降至7.2%,农村贫困问题仍未得到消除。据国家统计局贫困监测数据显示,贫困人口的分布主要集中在西部地区。

进入新世纪以来,为了进一步解决农村贫困问题,中央政府制定了综合扶贫、转型式扶贫和精准扶贫等一系列反贫政策。在反贫政策的指引下,各级政府和金融机构在西部地区农村扶贫方面发挥了重要作用。在农村金融发展方面,西部地区(除西藏)农村信用社年贷款余额由2000年的1 710.39亿元增加到2014年的18 341.05亿元,增加了近11倍;在财政支农方面,西部地区(除西藏)财政支农水平由2000年的217.98亿元增加到2014年的4 705.33亿元,增加了21倍。但是,西部地区(除西藏)农村居民恩格尔系数由2000年的52.39%下降到2014年的34.46%,下降了17.93个百分点。在农村金融发展和财政支农高速增长的同时,为何西部地区农村减贫的速度较为缓慢?农村金融发展和财政支农是否有利于西部地区农村贫困减缓?鉴于此,本文以2000-2014年中国农村贫困问题相对严重的西部11个省、市、自治区(除西藏)为研究对象,试图检验农村金融发展和财政支农对农村贫困的减缓效应,这对于制定针对西部地区的财政金融政策、缩小贫富差距具有重要的理论和现实意义。

二、文献综述

关于农村金融发展和财政支农对减贫效应的研究文献,主要从农村金融发展或财政支农单一角度进行研究。例如,大部分研究文献将农村金融发展对减贫的作用主要分为直接作用和间接作用。在直接作用研究方面,吕勇斌和赵培培、姚耀军和李明珠通过实证研究发现农村金融发展具有直接减贫作用[1-2]。但杨俊等发现,农村金融发展的直接减贫作用虽然在短期内有效,但长期内不显著[3]。部分学者如傅鹏和张鹏考察了农村金融发展对贫困减缓的门槛效应和区域差异[4]。在间接作用研究方面,崔艳娟和孙刚发现农村金融发展对贫困减缓既有直接效应,又有间接效应,间接作用主要来自于经济增长,其影响效应作用高于直接效应[5]。早期研究财政支农减贫作用的主要学者有樊胜根等和林伯强,他们发现生产增进型公共投资(例如农村基础设施投资等)减缓了地区不平等和农村贫困[6-7]。吕炜和刘畅发现农村减贫效应递减主要原因是社会性公共支出安排弱化所致[8]。秦建军和武拉平研究则发现,财政支农投入在改革开放的30年间对农村贫困减缓起到了一定作用。在短期内对农村贫困减缓的作用较明显,而在长期内对农村贫困减缓的作用趋于平稳[9]。高远东等通过构建财政金融支农投入对减贫效应的空间计量模型,发现金融支农政策对农村贫困减缓作用影响显著,而财政支农政策则对农村贫困减缓的直接效应不显著[10]。

通过上述研究文献综述可知,关于农村金融发展或财政支农对于农村贫困减缓的研究,国内外学者从理论到实证都进行了相关的研究,这对本文的研究具有一定的启示和借鉴。然而,已有研究文献仍存在一定的不足之处,如既有研究文献没有充分考虑农村金融发展和财政支农整体效应,仅有高远东等从空间计量经济学的角度对财政金融支农政策对农村贫困减缓的效应进行了研究[10]。与以往的研究文献不同,本文主要考察了农村金融发展和财政支农对农村贫困减缓的非线性影响,在上述研究文献的基础上进行了三个方面的拓展:一是从农村金融发展和财政支农整体效应出发,构建了农村金融发展和财政支农对农村贫困减缓的门槛面板回归模型,并运用西部11个省(市、自治区)面板数据估计,定量测试了农村金融发展和财政支农对农村贫困减缓的非线性关系。二是选取了具有代表性的生活贫困、医疗贫困和教育贫困来考量农村贫困水平。三是分析了农村金融发展和财政支农对农村贫困减缓的门槛效应,为科学制定减缓农村贫困的政策提供相应的经验支持。

三、模型设定和变量说明

(一)模型设定及检验方法

根据文献综述可知,农村金融发展和财政支农对西部地区减贫效应的影响呈现非线性关系,具有某种区间效应[4]。为了进一步探究农村金融发展和财政支农对西部地区减贫效应影响的非线性关系,本文借鉴Hansen提出的面板门槛回归模型思路[11],构建出农村金融发展、财政支农对西部地区减贫效应的面板门槛回归的基本方程,具体方程如下:

yit=μi+β1xit·I(qit≤γ)+β2xit·I(qit>γ)

+θDit+εit

(1)

其中,i表示地区,t表示年份,yit和xit分别表示被解释变量和解释变量,Dit为一系列对被解释变量具有较大影响的控制变量,β1和β2为待估系数,θ为各控制变量相应的系数向量,qit表示门槛变量,γ表示特定的门槛值,I(qit≤γ) 和I(qit>γ) 为一个指标函数,μi表示个体效应,εit~iid(0,δ2) 为随机扰动项。该模型是一个分段函数,当qit≤γ时,解释变量xit的估计系数为β1,而当qit>γ时,解释变量xit的估计系数为β2,式(1)可等价于式(2):

(2)

借鉴Hansen的门槛模型,在张兵等[12]、傅鹏和张鹏[4]等研究文献框架的基础上,本文将面板回归模型设定如下:

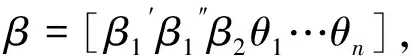

povit=μi+β1′finit·I(qit≤γ)+β1″finit·

I(qit>γ)+β2govit+∑nθnDnit+εit

(3)

povit=μi+β1′govit·I(qit≤γ)+β1″govit·

I(qit>γ)+β2finit+∑nθnDnit+εit

(4)

其中,pov 表示被解释变量贫困指标。关于农村贫困度量的方法较多,本文限于数据的可得性,主要考察了生活贫困(Shpov)、医疗贫困(Ylpov)和教育贫困(Jypov)这三类农村贫困;核心解释变量具体包括农村金融发展(FIN)和财政支农(GOV);而控制变量主要有农村居民受教育水平(REDU)、城镇化水平(URBN)和农业现代化水平(DLAM);本文将以农民人均纯收入水平(INCO)作为农村金融发展和财政支农的门槛变量。

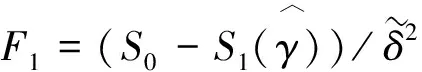

根据Hansen的面板门槛回归模型,在模型估计中主要拟解决以下两个主要问题:一是联合对门槛值γ和其斜率β进行估计;二是进一步检验门槛值γ的准确性,以及对于内生门槛效应的显著性。为了对式(3)和式(4)作出估计,需要去除个体效应μi的影响,通常采用的方法就是去除组内平均值,变换后的模型为:

povit*=μi+βxit*(γ)+εit*

(5)

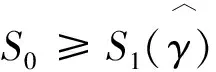

单门槛显著性检验的原假设和检验统计量分别为:

(6)

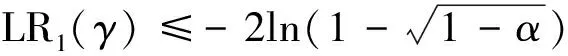

单门槛真实性检验的原假设和检验统计量分别为:

(7)

(二)变量选择及数据说明

1.变量选择。

农村贫困(pov):被解释变量,主要体现在生活、医疗和教育上[13],因此本文主要以这三个指标衡量西部地区农村贫困水平。由于本文时期跨度大,考虑到数据的可得性,主要采用农村恩格尔系数来衡量西部地区生活贫困(Shpov)。恩格尔系数作为国际上公认的判定一个家庭生活水平高低和富裕程度的重要标准,农村恩格尔系数越大,家庭生活越贫困;医疗贫困(Ylpov)主要采用西部地区每千人乡村人员所拥有的卫生人员数表示,其指标数值越小,则表示医疗越贫困;教育贫困(Jypov)主要采用西部地区农村居民家庭劳动力中不识字或识字很少的劳动力所占的比例表示,其指标数值越大,则表示教育越贫困。

农村金融发展水平(FIN):核心解释变量,农村金融发展为有效地解决西部地区在农村经济发展中的资金供求矛盾和推动西部地区农村贫困人口的脱贫提供了重要支持。由于考虑到在农村信贷市场中,农村信用社所占份额较大,本文主要采用西部地区各省、市、自治区农村信用社年贷款余额/第一产业生产总值表示农村金融发展水平。

财政支农支出水平(GOV):核心解释变量,财政支农支出水平主要包括西部地区各省、市、自治区每年财政用于农业基本建设支出、纯农业方面的支出、以及农村社会救济支出和支援不发达地区支出。由于在2000—2014年期间,财政支农支出水平指标体系发生了两次变化,本文所选择的具体指标为:2000—2002年财政支农支出水平为农业综合开发支出、支援农村生产支出和农林水利气象等部门的事业费支出之和;2003—2006年财政支农支出水平为农业支出、林业支出和农林水利气象等部门的事业费支出之和[4];2007—2014年财政支农支出水平为农林水利事务支出。由于考虑到每一期的财政支农支出水平都会对西部地区农村贫困产生影响,本文用固定资产价格指数进行了调整,然后借鉴邹文杰和冯琳洁采用的固定经济折旧率15%[14],采用永续盘存法对财政支农存量进行了估算,然后将西部地区各省、市、自治区每年的财政支农存量除以农业生产总值表示财政支农支出水平。

农民人均纯收入(INCO):门槛变量,由于农村金融发展和财政支农支出对西部地区农村贫困减缓的影响受到农民人均纯收入的制约,因此本文将西部地区各省、市、自治区农民人均纯收入(INCO)作为门槛变量。

农村居民受教育水平(REDU):控制变量,由于教育水平是影响西部地区农村贫困的重要因素,本文借鉴陆铭等方法,农村居民人均受教育年限=(小学人口*6+初中人口*9+高中人口*12+大专及以上人口*16)/6岁及以上总人口[15]。

城镇化水平(URBN):控制变量,本文采用西部地区各省、市、自治区非农业人口占总人口的比例来衡量城镇化水平。

农业现代化水平(DLAM):控制变量,农业机械化是农业现代化水平的重要测试指标之一,故本文中的农业现代化水平以单位面积农业机械总动力表示。

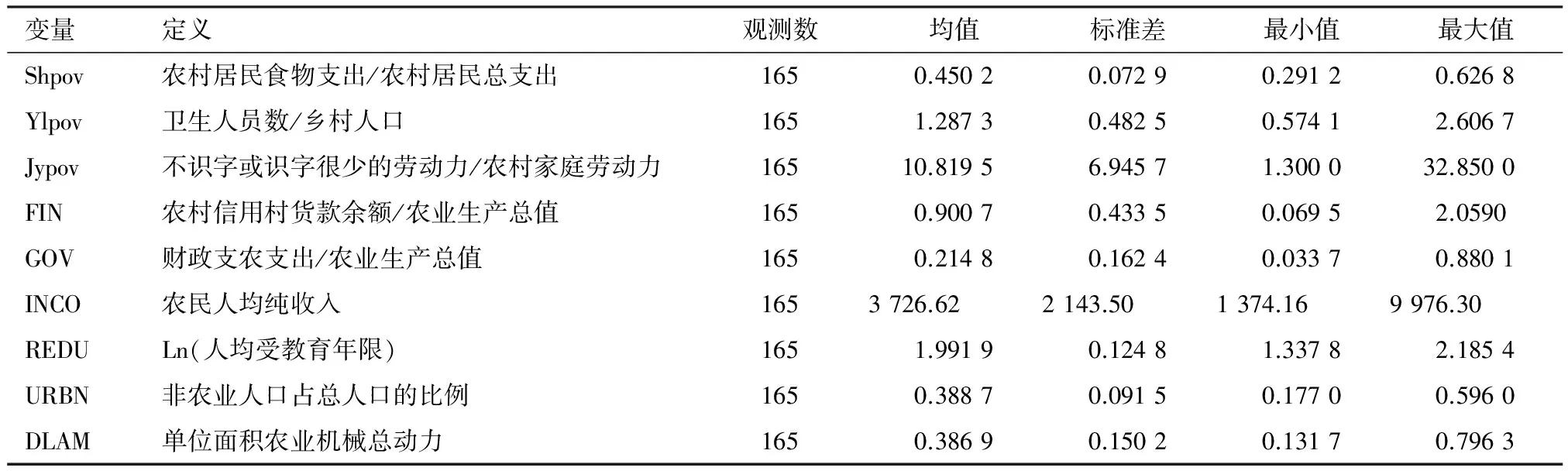

2.数据说明。本文在实证研究中使用了2000—2014年期间西部地区11个省、市、自治区的面板数据。由于数据缺失较多,故西藏自治区没有包含在样本中。本文所涉及的指标数据分别来自于2001—2015年的《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国金融年鉴》、《中国住户调查年鉴》、《中国劳动年鉴》、以及各省、市、自治区相关的统计年鉴。表1给出了上述各变量的描述性统计结果。

表1 变量的描述性统计结果表

四、实证结果及分析

(一)实证结果

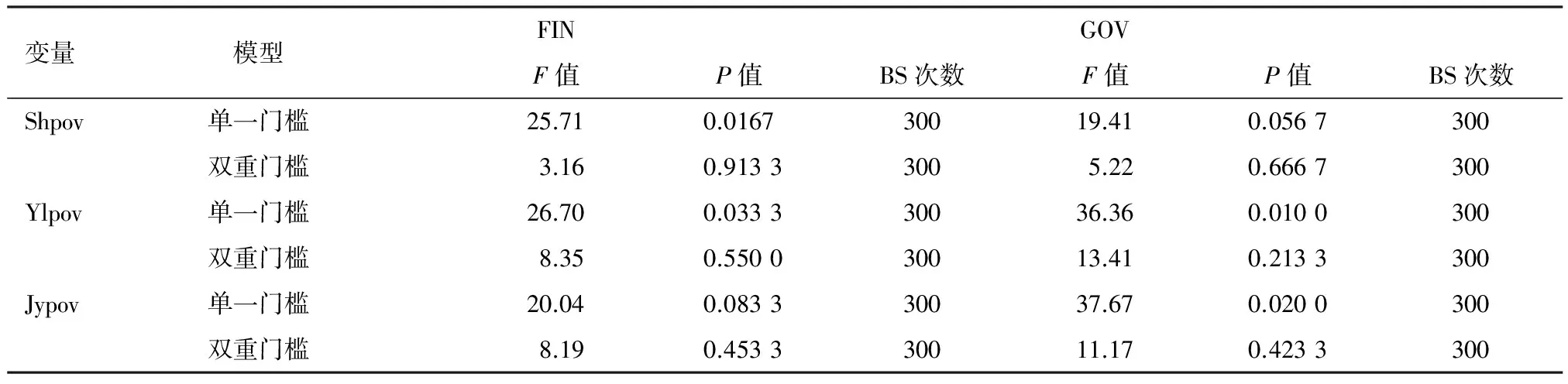

根据前文所设定的面板门槛回归模型及检验方法,本文利用STATA13.0对相关数据进行处理,为了对检验门槛效应的显著性进行检验,首先以农民人均纯收入作为农村金融发展和财政支农的门槛变量,依次在单一门槛和双重门槛下对回归模型(3)和(4)进行门槛效应检验。依据F统计量和Bootstrap方法得到的P值可知,对于生活贫困、医疗贫困和教育贫困,农村金融发展和财政支农两个核心解释变量都存在着门槛效应,且存在单一门槛值,其结果如表2所示。

表2 门槛效果检验结果表

注:P值为采用“Bootstrap”反复抽样得到的结果。

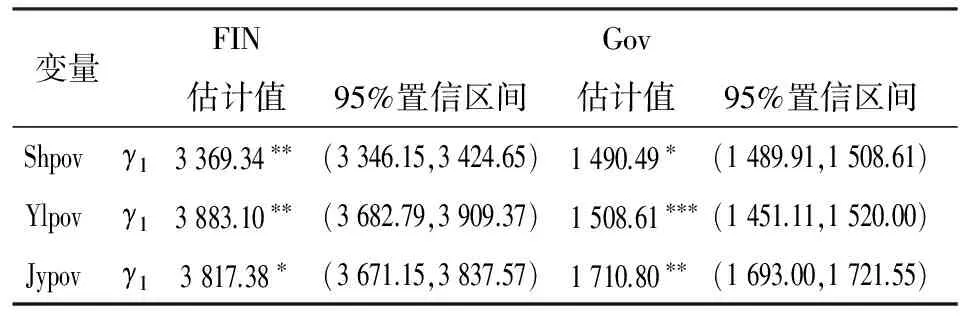

当面板门槛回归模型通过显著性检验以后,本文对单一门槛值进行估计,并对其真实性进行进一步检验,门槛值的真实性估计检验结果如表3所示。

表3 门槛值估计结果表

注:***、**、* 分别表示在1%、5%和10%水平下显著,括号内的数值表示回归系数的t检验值。

由表3可知,农村金融发展对生活贫困的门槛值为3 369.34,似然比值(LR)小于5%显著性水平下的临界值,表明模型的单门槛值与实际门槛值相等。其他门槛值的估计方法与其相似,在此不再赘述。这说明,农村金融发展以及财政支农对生活贫困、医疗贫困和教育贫困均具有明显的非线性影响。

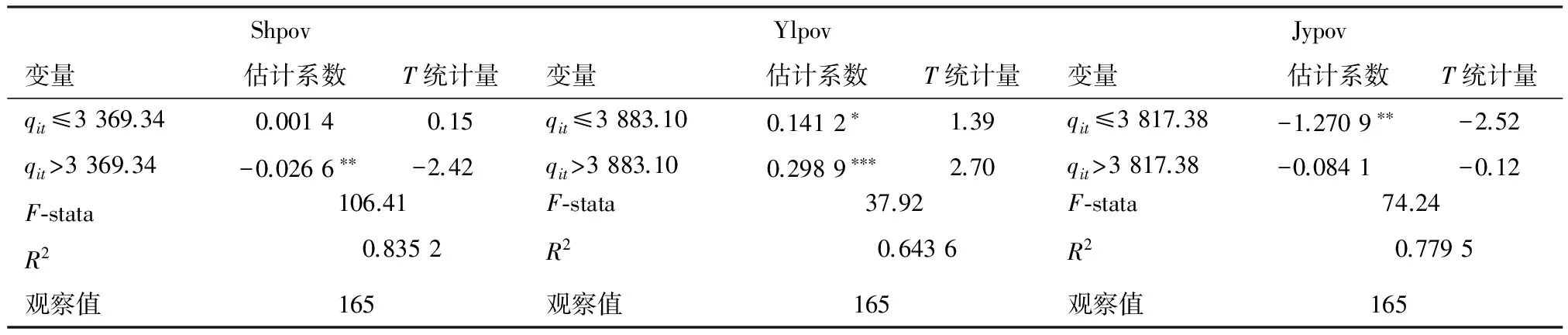

在估计出面板门槛回归模型的单一门槛值后,需要进一步对面板门槛回归模型中的参数进行估计,在参数估计时,本文仍以农民人均纯收入作为农村金融发展和财政支农的门槛变量,参数估计的结果见表4和表5。

表4 农村金融发展对农村贫困的门槛回归结果表

注:***、**、* 分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

(二)农村金融发展与财政支农的减贫效应分析

1.农村金融发展对生活贫困减缓和医疗贫困减缓的促进效应逐渐增强,而对教育贫困减缓的促进效应逐渐减弱。根据表4可以看出,农村金融发展对生活贫困的门槛值为3 369.34。当农民人均纯收入低于3 369.34时,影响系数为0.001 4,未通过显著性检验,表明在第一门槛区间农村金融发展对生活贫困减缓具有抑制效应。其主要原因为:当农村金融发展处于较低水平时,能够享受农村金融服务的农户较少,因此农村金融发展减贫效应不明显,反而有一定的抑制效应。当农民人均纯收入大于3 369.34时,影响系数为-0.026 6,通过了5%显著性水平的检验,表明农村金融发展明显地促进了生活贫困的减缓。随着农村金融的进一步发展,大量的信贷资金进入农村,进而推动了农业现代化和农业专业化,对农村生活贫困减缓起到了显著促进作用。从两个门槛区间估计系数的变化来看,农村金融发展对生活贫困减缓的促进效应呈现逐渐增强的影响轨迹。农村金融发展对医疗贫困的门槛值为3 883.10。当农民人均纯收入小于门槛值时,影响系数为0.141 2,在10%的显著性水平上通过检验;当大于门槛值时,影响系数为0.298 9,通过了1%显著性水平的检验,可见当农民纯收入超过门槛值时,农村金融发展对医疗贫困减缓的促进效应显著增强。农村金融发展对教育贫困的门槛值为3 817.38,当农民人均纯收入小于门槛值时,影响系数为-1.270 9,在5%的显著性水平上通过检验;当大于门槛值时,影响系数为-0.084 1,未通过显著性检验,可见当农民纯收入超过门槛值时,农村金融发展对教育贫困减缓的促进效应明显减弱。

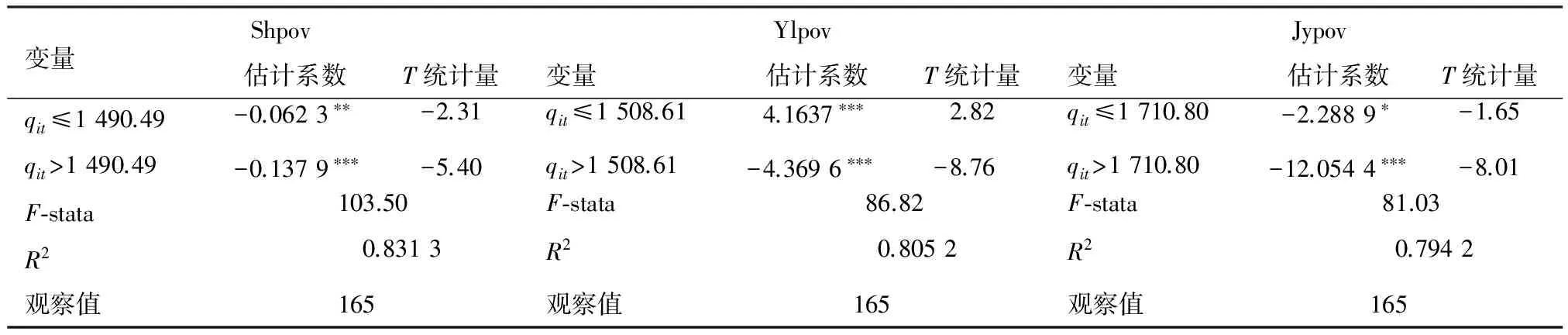

表5 财政支农对农村贫困的门槛回归结果表

注:***、**、* 分别表示在1%、5%和10%水平下显著。

2.财政支农对生活贫困减缓和教育贫困减缓的促进效应逐渐增强,而对医疗贫困减缓具有较大的抑制效应。由表5可知,财政支农对生活贫困的单一门槛值为1 490.49。在第一个门槛区间的影响系数为-0.062 3,通过了5%的显著性水平检验;在第二门槛区间的影响系数为-0.137 9,通过了1%的显著性水平检验,由此可见,财政支农对生活贫困减缓的促进效应在两个区间均表现出显著的增加趋势,在跨越单一门槛后,财政支农所惠及的农户数量逐渐增加,财政支农对生活贫困减缓的促进效应呈现加速放大效应。财政支农对教育贫困的单一门槛值为1 710.80。当农民人均纯收入小于1 710.80时,影响系数为-2.288 9,通过了10%的显著性水平检验;当农民人均纯收入大于1 710.80时,影响系数为-12.054 4,在1%的显著性水平上通过了检验。表明当农民人均纯收入越过1 710.80门槛值时,财政支农对教育贫困减缓具有显著的促进效应。财政支农对医疗贫困的单一门槛值为1 508.61,当农民人均纯收入小于1 508.61时,影响系数为4.163 7,并在1%的显著性水平上通过了检验,表明在第一个门槛区间财政支农对医疗贫困减缓的促进效应显著;当农民人均纯收入大于1 508.61时,影响系数为-4.369 6,在1%的显著性水平上通过了检验。因此,随着农民人均纯收入门槛区间的变化,财政支农对医疗贫困减缓由原来的促进效应转变为抑制效应。

五、结论与启示

本文利用西部地区2000—2014年的省级面板数据,实证研究了农村金融发展和财政支农对农村贫困减缓的门槛效应。研究表明,随着西部地区农民人均纯收入的不断提高,农村金融发展对生活贫困减缓和医疗贫困减缓的促进效应逐渐增强,而对教育贫困的促进效应逐渐减弱;财政支农对生活贫困减缓和教育贫困减缓的促进效应逐渐增强,而对医疗贫困减缓存在一个由正到负的转变过程,在进入第二个门槛区间后,财政支农对医疗贫困减缓由原来的促进效应转变为抑制效应。

基于上述研究结果,本文得到了如下启示:

第一,农村金融发展与财政支农对西部地区贫困减缓的影响存在显著的非线性影响。这种非线性影响进一步表明了,农村金融发展与财政支农对贫困的减缓效应在不同阶段呈现出不同的特征。因此,西部地区各级政府需要根据经济发展的不同阶段合理地分配资源,将更多的农村金融资金与财政支农资金分配到需要帮助的地方,有效地推动农村金融与财政支农扶贫效应,从而达到西部地区农村减贫的效果。

第二,西部地区各级政府应该把扶贫的焦点聚焦于农村地区,加大对西部农村地区的农村金融资金支持,进一步制定合理化的农村金融政策,引导信贷资金向西部农村地区流入,使农村金融发展对西部地区生活贫困减缓和医疗贫困减缓的促进效应进一步加强。同时,进一步纠正西部地区农村金融扶贫贷款对教育贫困的瞄准偏差,进一步扩大农村金融扶持项目的覆盖面,从而使西部地区的减贫效果达到最大化,使广大西部地区农村贫困人群从农村金融发展中真正获益。

第三,西部地区各级政府应该抓住财政支农对农村贫困减缓的最佳关键时期,进一步加大财政支农的力度,从而使财政支农对西部地区生活贫困减缓和教育贫困减缓的促进效应进一步加强。各级政府在加大财政支农对农村教育投资力度的同时,应注重合理配置教育资源,使西部地区的教育水平得到均衡发展,通过对人力资本的有效配置达到减贫的目的。

第四,西部地区各级政府要深入分析财政支农不能促进医疗贫困减缓的原因所在,并作出长远的规划与部署。经济发展滞后、医疗人才缺失是导致西部农村地区农民“看病难和没钱看病”的重要原因。因此,国家应进一步深化医疗保障制度改革,使得西部农村地区的农民能够真正地享受到医疗保障制度所带来的福祉。

[1] 吕勇斌,赵培培.我国农村金融发展与反贫困绩效:基于2003—2010年的经验证据[J].农业经济问题,2014(1).

[2] 姚耀军,李明珠.中国金融发展的反贫困效应:非经济增长视角下的实证检验[J].上海财经大学学报,2014(1).

[3] 杨俊,王燕,张宗益.中国金融发展与贫困减少的经验分析[J].世界经济,2008(8).

[4] 傅鹏,张鹏.农村金融发展减贫的门槛效应与区域差异——来自中国的经验数据[J].当代财经,2016(6).

[5] 崔艳娟,孙刚.金融发展是贫困减缓的原因吗?——来自中国的证据[J].金融研究,2012(11).

[6] Fan Shenggen,Chan-Kang Connie,Qian Keming and Kishnaiah K.National and International Agricultural Researchand Rural Poverty:The Case of Rice Research in India and China[J].Agricultural Economics,2005(3) .

[7] 林伯强.中国的政府公共支出与减贫政策[J].经济研究,2005(1).

[8] 吕炜,刘畅.中国农村公共投资、社会性支出与贫困问题研究[J].财贸经济,2008(5).

[9] 秦建军,武拉平.财政支农投入的农村减贫效应研究——基于中国改革开放30年的考察[J].财贸研究,2011(3).

[10] 高远东,温涛,王小华.中国财政金融支农政策减贫效应的空间计量研究[J].经济科学,2013(1).

[11] Hansen Bruce E.Sample Splitting and Threshold Estimation[J].Econometrica,2000(3).

[12] 张兵,刘丹,郑斌.农村金融发展缓解了农村居民内部收入差距吗?——基于中国省级数据的面板门槛回归模型分析[J].中国农村观察,2013(3).

[13] 刘林.边境连片特困区多维贫困测算与空间分布——以新疆南疆三地州为例[J].统计与信息论坛,2016(1).

[14] 邹文杰,冯琳洁.空间异质性、收入门槛与财政支农减贫效应[J].财经论丛,2015(9).

[15] 陆铭,陈钊,万广华.因患寡,而患不均——中国的收入差距、投资、教育和增长的相互影响[J].经济研究,2005(12).