分寸之间:古玺印与度量衡关系述论

中国古玺印是关系篆刻、铸造的“艺术之器”,更是关系政治、经济和社会的“制度之器”。故近代以来,人们不仅通过玺印文字、纽式等判别其年代,且往往利用古玺印考释职官、地理、人名等,以补史志之遗佚。“不以规矩,不成方圆”,古玺印制作的形式背后,还离不开度量衡制度的基础支撑。然而,迄今为止,史学界对古玺印与度量衡关系尚缺乏完整认识,这进一步影响到对古玺印价值重视和挖掘之不足。故本文拟围绕这一专题,就玺印等级的权度标准、玺印大小的时代演变和玺印与尺制推测等若干方面,具体展开阐述。需要说明的是,古玺印种类繁多,本文侧重讨论方形官印,而不涉及官印复杂变体(如长方印、圆印、八角印)及个性化私印诸问题。不当之处,尚祈方家批评指正。

一、玺印等级的权度标准

关于古玺印起源问题,学术界向来纷争不断,但结合文献与考古的双重证据,一般认为春秋战国为普遍使用玺印的较早阶段。事实上,现存先秦玺印绝大多数属于战国时期。[1](P251)考察中国古代度量衡史,春秋战国正是传统度量衡的制度形成和普遍使用时期,目前所见最早度量衡器亦多属战国后期。[2](P172)这种巧合当然并非历史的偶然,它揭示了古玺印与度量衡之间紧密的内在联系。东汉卫宏称:“秦以前民皆佩绶,以金、玉、银、铜、犀、象为方寸玺,各服所好。”[3](卷上,P1)据此,先秦时已多见方寸玺印。现存实物则提供了较多佐证,如北京故宫博物院藏战国燕“平阴都司徒”印,其方印边长为2.4厘米。[4](P28)齐、秦两国官玺多为方形,齐印一般边长为2.3~2.5厘米,秦印中间多做田字格,边长在2.2~2.4厘米之间。[5](P147,P219)与此同时,战国尽管群雄割据,但列国度量衡日益趋同,逐渐进入约23厘米为一尺即2.3厘米为一寸的共同标准阶段。[6]可见方寸玺印的制作,总体上与当时的度量衡标准保持一致,只是在玺印大小上未见明显的等级分别。

秦汉时期是中国玺印制度发展的关键时期。大一统帝国的建立,强化了尊尊卑卑的等级制度。秦朝国祚短促,玺印相关文献和实物尚不足征。西汉中期以后,王朝建立起一套繁复的玺印制度。其中,皇帝六玺“皆白玉螭虎纽”,与皇后印文皆称“玺”,皇太子“黄金印,龟纽,印文曰章”,“诸侯王印,黄金橐驼纽,文曰玺,赤地绶。列侯黄金印,龟纽,文曰印。丞相、大将军黄金印,龟纽,文曰章……御史、二千石银印,龟纽,文曰章。千石、六百石、四百石铜印,鼻纽,文曰印”。[7](卷上,P93)可见,在独尊儒术和强化礼制的治理思想影响下,汉廷依照等级高下来区别玺印的材质、纽式、印绶、称谓等,不容僭越,然而竟未见对玺印尺寸的强调。西汉官印实物也多为2.2~2.4厘米的方印,彼此之间无甚差别,印玺等级的权度标准似仍像先秦时期那样未显明确。

然而,后来出土的汉玺实物为了解当时印玺与权度关系提供了新的线索。1968年,陕西咸阳渭河一带出土一枚方形玉玺,印文四字曰“皇后之玺”,经研究系汉代皇后玺印,或即汉高祖吕后之玺。[8]这是迄今为止发现的汉代等级最高且唯一的帝后玉玺,弥足珍贵。该玉玺高2厘米,边长2.8厘米,重33克,其印面边长明显要大于西汉百官之印。由此或可推测汉代玺印等级分明,不同级别的玺印已存在尺寸大小之别,当然还需要有更多的实证。《隋书》曾概述汉晋之后朝廷礼仪制度演变情况:“自晋左迁,中原礼仪多缺。后魏天兴六年,诏有司始制冠冕,各依品秩,以示等差,然未能皆得旧制。至太和中,方考故实,正定前谬,更造衣冠,尚不能周洽。及至熙平二年,太傅、清河王怿、黄门侍郎韦廷祥等,奏定五时朝服,准汉故事,五郊衣帻,各如方色焉。及后齐因之。河清中,改易旧物,著令定制云。”[9](卷一一《礼仪志六》,P236)为恢复中原礼仪,北魏熙平二年(517)曾“准汉故事”,改定朝服制度。其后,北齐继续巩固和扩大北魏的改革成果,著为定制,河清(562—565)即北齐武成帝高湛的年号。《隋书》紧接着又记载了河清中的相关制度,其间多有论及玺印制度:

天子六玺:文曰“皇帝行玺”,封常行诏敕则用之。“皇帝之玺”,赐诸王书则用之。“皇帝信玺”,下铜兽符,发诸州征镇兵,下竹使符,拜代征召诸州刺史,则用之。并白玉为之,方一寸二分,螭兽钮。“天子行玺”,封拜外国则用之。“天子之玺”,赐诸外国书则用之。“天子信玺”,发兵外国,若征召外国,及有事鬼神,则用之。并黄金为之,方一寸二分,螭兽钮。又有传国玺,白玉为之,方四寸,螭兽钮,上交五蟠螭,隐起鸟篆书。文曰“受天之命,皇帝寿昌”,凡八字。

皇太子玺,黄金为之,方一寸,龟钮,文曰“皇太子玺”。宫中大事用玺,小事用门下典事坊印。

皇太后、皇后玺,并以白玉为之,方一寸二分,螭兽钮,文各如其号。玺不行用,有令,则太后以宫名卫尉印,皇后则以长秋印。

皇太子妃玺,以黄金,方一寸,龟钮,文曰“皇太子妃之玺”。若有封书,则用内坊印。

这应该是存世文献对王朝玺印制度作出完整阐述的较早记录。综合上述记载,北齐依汉仪故事,恢复了包括玺印规范在内的一系列朝廷典章制度。其中,皇帝之玺方一寸二分,唯“传国玺”事关君权天授,故特大其制,方四寸;皇太后、皇后玉玺方一寸二分;皇太子、皇太子妃玺方一寸。陕西出土“皇后之玺”印面边长2.8厘米,以汉制一寸约2.3厘米计算,正好契合皇后玉玺一寸二分的规定。由此可见,针对不同的等级差异,汉代玺印已经制定了比较明确的权度标准,尤其是帝后与百官之间界限俨然。

汉代玺印等级的权度差异为后世所承袭,且伴随着皇权政治的强化,玺印等级规范日趋细密严整。以宋朝为例,宋太宗新制“承天受命之宝”,印面边长四寸九分,至徽宗时,除皇帝六玺外,更有受命宝、镇国玺、定命宝,号称“九宝”[10](甲集卷四《制作·八宝》,P103)①。后妃之宝用金,“方二寸四分,高下随宜,鼻纽以龟”;皇太子宝,方二寸;“诸王及中书门下印方二寸一分,枢密、宣徽、三司、尚书省诸司印方二寸……节度使印方一寸九分……余印并方一寸八分”。值得注意的是,宋朝多次出现女后垂帘听政的局面,特殊政治格局下的身份标志同样有赖一方玺印得以彰显,如北宋天圣年间仁宗幼弱,章献明肃太后主持朝政,太后玺印即突破二寸四分的通常规格,“用玉宝,方四寸九分,厚一寸二分,龙钮”[11](卷一五四《舆服志六》,P3590),实同皇帝之制[12](舆服六之八至一三)。又如金朝百官印制,不仅规定官印尺寸,对官印轻重也做了明确约束,官印的大小轻重完全与官品的上下等级相对应:

三师、三公、亲王、尚书令并金印,方二寸,重八十两,驼纽。一字王印,方一寸七分半,金镀银,重四十两,镀金三字。诸郡王印,方一寸六分半,金镀银,重三十五两,镀金三字。国公无印。一品印,方一寸六分半,金镀银,重三十五两,镀金三字。二品印,方一寸六分,金镀铜,重二十六两。东宫三师、宰执与郡王同。三品印,方一寸五分半,铜,重二十四两。四品印,方一寸五分,铜,重二十两。五品印,方一寸四分,铜,重二十两。六品印,一寸三分,铜,重十六两。七品印,一寸二分,铜,重十六两。八品印,一寸一分半,铜,重十四两。九品印,一寸一分,铜,重十四两。凡朱记,方一寸,铜,重十四两。[13](卷五八《百官志四》,P1337)

此后,明朝又对各级官印的厚度做出更加明晰的补充规定,品位尊贵者印信大且厚,品位递减,则官印也依次减小变薄。史载:

百官印信。洪武初,铸印局铸中外诸司印信。正一品,银印三台,方三寸四分,厚一寸。六部、都察院并在外各都司,俱正二品,银印二台,方三寸二分,厚八分。其余正二品、从二品官,银印二台,方三寸一分,厚七分。惟衍圣公以正二品,三台银印,则景泰三年赐也。顺天、应天二府俱正三品,银印,方二寸九分,厚六分五厘。其余正三品、从三品官,俱铜印,方二寸七分,厚六分。惟太仆、光禄寺并在外盐运司,俱从三品,铜印,方减一分,厚减五厘。正四品、从四品,俱铜印,方二寸五分,厚五分。正五品、从五品,俱铜印,方二寸四分,厚四分五厘。惟在外各州从五品,铜印,方减一分,厚减五厘。正六品、从六品,俱铜印,方二寸二分,厚三分五厘。正七品、从七品,铜印,方二寸一分,厚三分。正、从八品,俱铜印,方二寸,厚二分五厘。正从九品,俱铜印,方一寸九分,厚二分二厘。[14](卷六八《舆服志四》,P1661-1662)

清代延续了前朝以玺印度量衡作为确立等级差别和尊卑秩序重要手段的基本理念,只是在制度规范上更加趋向烦琐,其琐屑程度甚至到了令人匪夷所思的地步。②此种颇具特色的古玺印文化,反映出传统集权体制下官僚机构的叠床架屋和官僚队伍的不断膨胀,官僚的身份特权日益强化,以致即使在统治阶层内部,森严的等级也让正常的人事关系变得格外复杂和扭曲。

二、玺印大小的演变趋势

古玺印的大小问题不仅关乎等级森严的王朝政治,而且在纵向时间上也呈现出有规律可循的前后演变。

先秦时期,玺印普遍较小,《说文》所谓:“玺者印也,古者尊卑共之。”其时常见官印多为方寸之玺,这也是因应当时流行的佩印习俗,方便人们随身佩戴,故有苏秦佩六国相印的故事。至汉代,一般官印仍以方寸为主,唯帝、后玉玺略大。

魏晋时期总体上变化不大,但南北朝之后,玺印制度呈现出明显的分化,主要在北朝统治区域,玺印有较为明显的增大趋势。如北京故宫博物院藏北朝“扫寇将军印”印面边长2.9厘米、“安北将军章”印面边长3.4厘米。北魏时,安北将军秩三品,扫寇将军秩仅为从七品下。[15](卷一一三《官氏志》,P2995,P2991)其印制很明显大于汉晋官印。1993年陕西咸阳北周武帝及武德皇后合葬陵出土“天元皇太后玺”,印面实测长宽分别为4.55厘米和4.45厘米,一般认为原本应该为正方形帝后金玺,四面边长差异或源于自然磨损、手工制作误差等原因。③有学者考证指出,北周后玺的规格应是一寸五分[16],已大于汉代以来一寸二分的后玺旧制。此外,据正史记载,北周武帝建德六年(577)八月,“议定权衡度量,颁于天下。其不依新式者,悉追停”[17](卷六《武帝纪下》,P103)。事实证明,北朝度量衡量值增长迅速,至后期其尺制已增为一尺约合今30厘米。[2](P291-298,P447)④据此测算,北周后玺印面边长规格应为3×1.5=4.5厘米,“天元皇太后玺”实物情况与当时的玺印制度、度量衡新制几乎完全契合。

隋唐承南北朝以来的变化,玺印尺寸进一步增大,方形官印的印面边长普遍超过5厘米。与秦汉之际不同,隋唐官印已彻底摆脱传统“方寸玺”的束缚,寻常州县官印的印面边长都在5.2~5.5厘米左右,防御使、节度使印更在6厘米以上,长者有逾6.5厘米者。⑤如1969年浙江安吉递铺出土、现藏浙江省博物馆的唐金山县印,就是5.5厘米见方的铜官印。与隋唐时期相比,宋代官印在印面尺寸上变化不大。宋人即谓:“国朝印制,仍唐旧,诸王及中书门下印方二寸一分;枢密院、宣徽、三司、尚书省诸司印方二寸,惟尚书省印不涂金;节度使印方一寸九分,涂金,余印方一寸八分;观察使印亦涂金。”[18](卷四,P64)现存赵宋官印实物表明印面边长主要为5~6厘米,尤以5.5厘米见方官印为多。⑥依宋代度制一寸约合3.1厘米计,基本还是契合一寸八分印的王朝规制。

明清时期玺印尺寸则又有明显增大。以皇后之玺为例,明太祖洪武年间规定“皇后之宝”用金,“依周尺,方五寸九分,厚一寸七分”⑦,印面边长五寸九分,若以周尺为标准,也当在13厘米以上。故宫博物院藏明世宗嘉靖皇帝生母檀香木质方形宝玺一枚,印文为“章圣皇太后宝”,实测印面边长达14厘米。[19](P71)关于明代百官印信的制度规定,前节已引述文献说明正从九品官印方一寸九分,其余都在二寸一分至三寸四分之间。1996年,江西余干出土四方明代铜制方形官印,铸造时间最早为洪武十五年(1382),最晚为景泰六年(1455),其印分别为“南阳中护卫指挥使司经历司印”(边长6.7*6.8厘米)、“唐府审理所印”(边长7.0*7.1厘米)、“唐府仪卫司典仗印”(边长7.2*7.3厘米)、“唐府长史司典簿之印”(边长6.0*6.1厘米)。据考证,这四方官印均属明代中军都督府下的河南都司,带管周、唐、赵、郑、徽、伊、汝七府。其中,各卫经历司从七品,铜印方二寸一分;审理所正六品,铜印方二寸二分;仪卫司典仗正六品,铜印方二寸二分;长史司典簿正九品,铜印方一寸九分。[20]以今制折算,大抵一寸约合今3.2厘米,完全符合明代度量衡制的新变化。清朝度量衡沿袭明制,百官方印边长也都在6厘米以上,品级高隆者印面方10厘米以上,但清代官印往往用满汉两种文字对照作为印文。如北京故宫博物院藏“正黄旗护军统领印”即满汉双文,方印边长10.7厘米。清制规定,护军统领是清代禁卫军之一护军营的主官,秩正二品,用虎纽银印,方三寸三分。[21](卷三二一《礼部·铸印》)清玺印中印面最大尺寸为皇帝御宝中的“广运之宝”,“方六寸,厚二寸一分。交龙钮,高二寸”。其所采用尺度标准即当时的工部营造尺,一尺折合今制32厘米。由此测算,“广运之宝”印面边长应为6×3.2=19.2厘米,实测尺度正好与此相合。[22]中国国家博物馆藏太平天国天王玉玺,玺文用宋体正书44字,玺印之制固然有明显不同,但其印面边长约20厘米,与清朝皇帝“广运之宝”相仿,并不算太过出格。

由此可见,中国古代玺印的确呈现出时间上的纵向变化规律。大体而言,时代越往后,玺印就越大,印面尺寸不断增长。具体来看,它其实又包含两重演变:一是玺印的印面标准本身有逐渐增大的趋势。秦汉之际一般官印仍沿袭战国以来的“方寸玺”,北朝至隋唐时期则突破方寸玺印的约束,其后逐渐增大,至明清之际连百官印信标准均已普遍在二寸甚至三寸以上。其典型的例子就是皇后玉玺规制,如汉代皇后之玺方一寸二分,至北周后玺扩至一寸五分,及至明初已进一步扩至数倍,长达五寸九分。究其背后原因,皇权体制下等级尊卑秩序的不断强化固然有最大的影响,但除此之外,随身佩印习俗的逐渐遁出、纸张流行后原先的简牍封泥之制变化为文书钤印之制,客观上也为印制增大扫除了障碍。二是历代尺寸的单位量值也呈现出趋大的倾向。与玺印制度相应,北朝至隋也是中国古代度量衡标准量值变化最剧烈的时期,其中尺制在此期间加增最速,秦汉23厘米的标准骤增至约30厘米,至隋最终确立了度量衡的大小制。[23](P68-69)唐宋之后,尺制仍有小幅增加,至明清时期则一尺相当于今32厘米。以上两重变化相互叠加放大,于是秦汉2厘米稍大的方寸玺印,一变为隋唐宋时期官印普遍方5厘米以上,再变至明清官印普遍方6厘米以上,高品官印长达10厘米以上,而皇帝六寸御宝长约20厘米,用以象征天子威权之至高无上。

三、玺印与尺制推测

古玺印既是传信防奸之物,也是明确尊卑内外的重要标志,影响传统政治及礼法观念甚大。正因为如此,历代王朝都对玺印制度做出种种约束,其中就包括前述利用度量衡标准来规范玺印大小厚卑轻重等,尤以尺制关系最密。而且王朝越往后,制度规范不断趋于严格细密。与此同时,历朝法律都对破坏玺印制度的行为严惩不贷。如唐宋法律规定,偷盗皇帝御宝和三后(太皇太后、皇太后、皇后)宝者,一律处以绞刑;盗窃官文书印者,徒二年。[24](卷一九《贼盗律》,P335-336)这还是特指那些只是盗窃却未及使用造成恶劣影响者。伪造皇帝御宝者斩,伪造太皇太后、皇太后、皇后、皇太子宝者绞,伪写官文书印者,流二千里。[24](P436)明律的惩治更加严酷,凡盗各衙门印信及夜巡铜牌者,一律论斩。[25](卷一八《刑律一·盗贼·盗印信》)凡伪造诸衙门印信及日历符验、夜巡铜牌、茶盐引者,皆斩。[25](卷二四《刑律七·诈伪·伪造印信历日等》)朝廷对防范盗窃、伪造玺印的严厉刑律,进一步凸显出古代玺印制度及相关管理的严肃性。鉴此,人们往往将尺寸规范作为判断古代玺印真赝的重要依据,反过来,典章文献与官印实物的互证,也能为我们推知某一时代的度量衡(特别是尺制)提供相当重要的佐证。

北朝时期是中国度量衡大小制演变的重要转型时期,但迄今仍留下许多悬而未决的问题。以度制为例,《隋书·律历志》虽对南北朝尺制记载甚详,但存世实物极少,唯中国国家博物馆藏北魏铜尺一支,尺长30.9厘米。[2](P286)前文提到,北周武帝建德六年八月朝廷“议定权衡度量,颁于天下”,且正史明确记载北周后玺方一寸五分。而新出土的“天元皇太后玺”系北周皇太后之玺,地位非同一般。宣政元年(578)六月,北周武帝宇文邕崩逝,太子宇文赟即位,是为北周宣帝,同时尊武帝皇后阿史那氏为皇太后。大象元年(579)二月,宣帝传位于皇太子衍,自称“天元皇帝”,尊阿史那氏为“天元皇太后”,次年二月又改尊为“天元上皇太后”。不久天下归隋,开皇二年(582)阿史那氏去世。[26](卷一○《周本纪下》、卷一四《后妃传下》,P375,P378,P528)据此,“天元皇太后玺”可确定制作于579年,时间在武帝颁布度量衡新式之后。由“天元皇太后玺”(边长4.45~4.55厘米,方一寸五分)可以推知其时一尺约合今29.7~30.3厘米,为北朝晚期的尺制提供了十分难得的实物佐证。

如果说“天元皇太后玺”还只是孤证的话,那么,通过金元官印对同时期的尺制加以考察,显然能为我们提供更加丰富的样本证据。众所周知,唐宋尺均有实物传世,尺制较为明晰,唐一尺约30厘米,宋一尺约31厘米。[27](P112,P123)官印大小以尺度标准量值为依据,与《宋史·舆服志》等正史文献相符合。[28]然金元尺制因为各方证据严重不足,向来分歧极大,或以为“犹仍唐宋之旧”[29],或以为金元尺制当别属另一系统,要大于中原尺制。[30](P293)如明人郎瑛就指出,“元尺传闻至大”,无奈“志无考焉”。[31](卷二七《辩证类·历代尺数》,P293)事实上,不唯文献不足征,而且迄今未见传世金元尺实物,致使金元用尺情况成为中国度量衡史研究的疑难问题。曾武秀据《辽史·地理志》记载,辽南京析津府即金中都之内城周长36里,又实测其遗址(今北京市西南)周长为18 690米,推算辽金一尺应为1 869 000/36×1500=34.6厘米。但他也承认,仅仅根据城制文献和实测比对,尚不能确定当时的尺制。[30]⑧相对而言,高青山、王晓斌从大量金代官印推测金代尺制要更加可信。他们利用《金史·百官志》记载正隆年间颁布的官印制度,确定金代的官印规格按照官阶而定。然后,考察统计了89方出土的金代官印实物尺寸及其对应官阶的玺印标准,综合测算出有78方官印的尺制在40~45厘米,其中又有43方官印推算的尺制等于或接近于43厘米,因此推断金尺为43厘米,其余差距较大者疑为误差或金末度制混乱所致。[32]最近,又有研究者以出土的36方金代猛安(从四品)、谋克(从五品)印为研究对象,按照每方印的官品、实测尺寸以及印制规定加以折算,推知金代一尺约为42.9~43.3厘米。[33]这个结果进一步验证了高青山等学者的研究结论,也有助于我们认识宋、金尺制的明显差异。需要说明的是,郭正忠曾有意调和曾武秀、高青山等意见,认为曾氏据城制测算的金尺34.6厘米系量地营造用尺,而高氏据官印测算的金尺43厘米系官印用营造尺之类[34](P256),但他没有对量地营造尺和官印营造尺的差异做出更多的解释,调和之说尚缺乏确凿的证据。

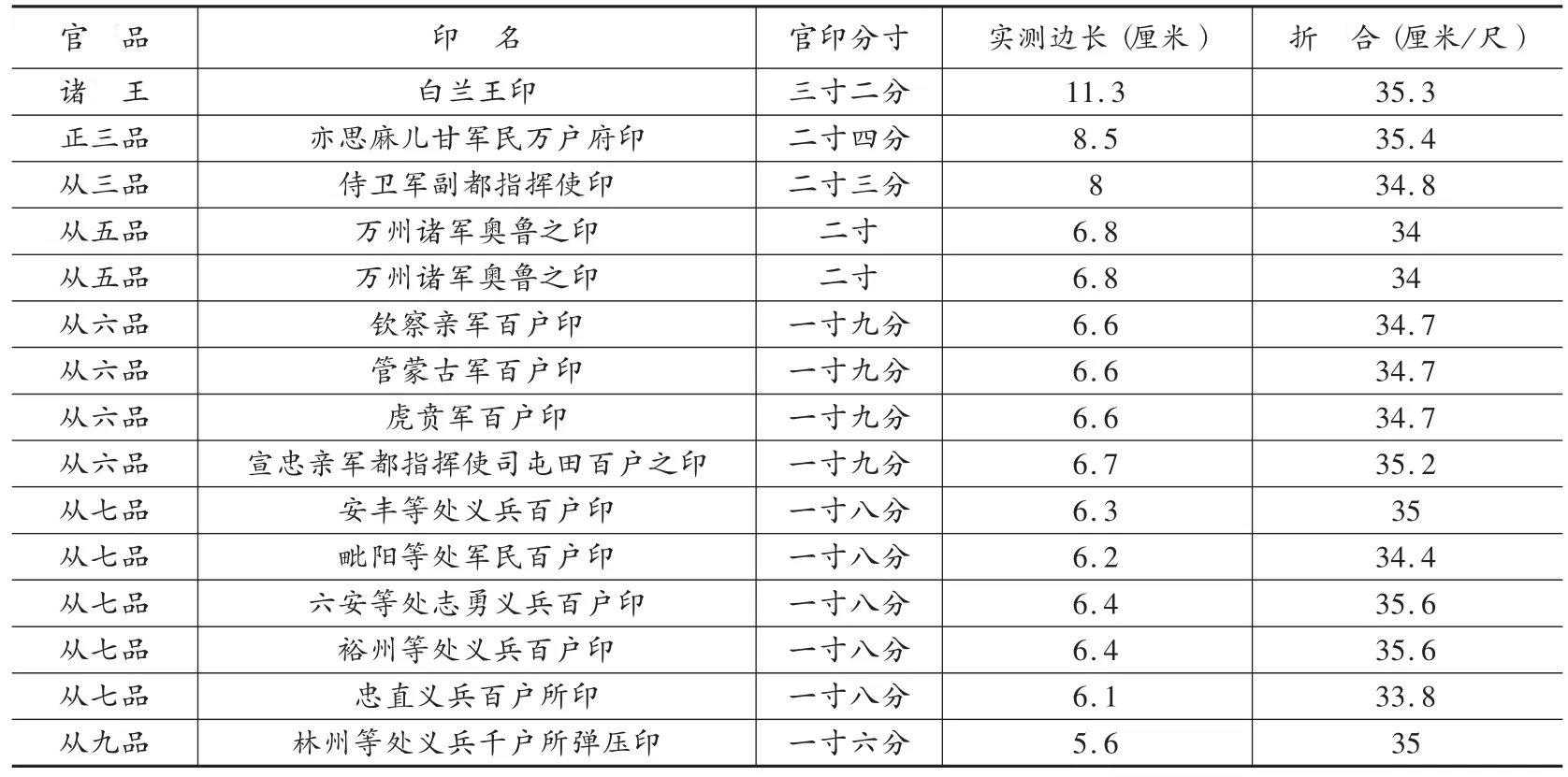

元代存世权衡器很多,对后人考订当时的权衡制度极为关键。但元尺实物同样无一传世,加上相关文献零乱分歧,一时亦无从考实尺制。然而,元代典章制度中对百官印章却留下了比较翔实的文献记录[35](卷二九《礼部二·印章》,P1039),具体参见表1。

表1 元代官印品级及分寸料例简表

1966年,四川苍溪出土两方元末八思巴文铜制“万州诸军奥鲁之印”,铜印俱为正方形,印面边长6.8厘米。奥鲁系元代管理军户之管理机构,后来由地方官监管,万州属下州,《元史·百官志七》明确下州达鲁花赤、知州并从五品。[36]根据表1元代官印品级所对应的尺寸规定,从五品官印边长二寸,由此可以推测元代一尺为68/2=34厘米。在此基础之上,又有学者新补充13方出土元代官印的实测资料,如表2所示。

表2 元代官印分寸实测及尺制折算表[37]

以上元代官印实测和折算显示,元尺长度在34~35.6厘米之间,整体上各印数值都比较接近,平均值则为34.8厘米,这可以说是目前为止从出土实物推算元尺单位量值的最重要参考。值得注意的是,34.8厘米的元代尺制,大于宋尺,但又明显小于同样由官印测算而得的金尺标准,反而与明代约34厘米的裁衣尺制更为接近。它提醒我们,宋辽金元明期间的尺制,既不是简单的一脉相承关系,可能也不是金元与宋明各自承袭的两套体系。这一时期尺制变化的详细情况究竟如何,只能期待以后能发现更多的新证据。至于从印制来推断尺制,尽管客观存在官印非标准度量衡器、年代考订不够精确、制作误差以及实物变形磨损等种种不足,但在文献记载淆乱、实物又严重缺失的特殊情况下,仍不失为考订尺制的重要补充。

四、结 语

中国古玺印作为“制度之器”,既是昭信政府权威的象征,也是区分等级高低、身份差异的有效凭证。因高下尊卑有别,时代先后不同,玺印在材料、形制、尺寸等各方面都有明显的不同。度量衡作为传统社会的规矩标准,对古代玺印制度规范起着基础性支撑作用。通过上面的梳理探讨,我们可以知道,中国古玺印自汉代以来逐渐改变“尊卑共之”的先秦玺印之制,开始建立起“惟以式之大小分高卑”[38](卷二《列朝·符印之式》,P58)的品级权度标准,而且在时间上也呈现出玺印不断增大、制度日益繁密的发展趋势。因此,人们不仅可以借助度量衡标准来甄别玺印产生的确凿年代,而且可以反过来通过相关文献与考古实物的互相印证,来推测金元等特殊时代的具体尺制。

古玺印与度量衡之间的密切关系,已然揭示出不同制度的交相影响。正因为如此,我们若要进一步深入研究古玺印,不但需要充分重视史料文献和考古实物的双重证据,而且应当不断突破视野局限,方寸之间以小见大,注意到政治、经济、社会和文化等各个层面的广泛影响。小小玺印中的度量衡,其实传递出无限丰富的信息。⑨秦汉以降,随着皇权政治的确立和尊卑等级秩序的强化,玺印品级的权度标准遂日趋严格细密。正所谓“差之毫厘,谬以千里”,玺印背后的礼法政治体制,要求王朝上下在度量衡方面必不失分寸,长短大小无不合度。汉代皇后权势甚重,从皇后之玺与皇帝玺印的尺寸等同即可看出端倪。及至宋代,猜忌防范的“祖宗家法”森严,皇后玺印已经明显小于皇帝宝玺,但若遭遇女主垂帘听政的特殊时期,太皇太后或皇太后的玺印又会做出临时调整,放大后玺之制,以与弱主平起平坐。可见,玺印中的度量衡问题,早已超越了一般所谓器物、技术等层面,而触及更加广泛的社会政治与文化观念等深层次问题。而度量衡作为“法度之法”、“大器之器”的意义,我们也完全可以从一方玺印中管窥一豹。

注释:

①皇帝印玺,至明代更增至“二十四宝”,金玉兼有。参见(明)沈德符《万历野获编》卷二《列朝·符印之式》(中华书局1959年版,第58-59页)。

②有关清代玺印等级的度量衡标准详细情况,可同时参考《钦定大清会典事例》卷九五三《工部·制造库工作》(台北新文丰出版公司1976年版)和《清史稿》卷一○四《舆服志三》(中华书局1977年版,第3065-3070页)。

③关于此印相关问题讨论,可参考曹发展《北周武帝陵志、石志、后玺考》(《中国文物报》1996年10月23日)和孙慰祖《从“皇后之玺”到“天元皇太后玺”——陕西出土后玺所涉印史二题》(《上海文博论丛》2004年第4期)。

④另据杨宽、曾武秀、伊世同等学者研究,则认为北周一尺合今29.5~29.6厘米,参见郭正忠《三至十四世纪中国的权衡度量》(中国社会科学出版社1993年版,第190页)。

⑤参见孙慰祖《隋唐官印体制的形成及主要表现》(收入《中国古玺印学国际研讨会论文集》,香港中文大学文物馆2000年),程义《隋唐官印研究》(西北大学硕士论文2002年)。

⑥涉及宋代官印的具体研究成果,不妨参见谢凌《浅谈三方宋代四川官印》(《四川文物》2003年第2期),高慧《宋代官印研究》(西北大学硕士论文2010年)。

⑦《明太祖实录》卷二八上(台北“中研院”历史语言研究所1962年版),《明史》卷六八《舆服志四》(中华书局1974年版,第1659页)。

⑧日本学者宫崎市定亦曾论及里步计量城墙不甚精确,故宋之后通常改用丈尺计量,见氏著《顷亩、里与丈尺》(《宫崎市定亚洲史论考》,上海古籍出版社2017年版,第943-947页)。

⑨关于传统度量衡作为各种制度的技术支持,并深刻久远地塑造了历史中国的国家体制和政治治理,请参阅最新研究成果朱苏力《度量衡的制度塑造力——以历史中国的经验为例》(《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第1期)。

[1]李学勤.东周与秦代文明[M].上海:上海人民出版社,2007.

[2]丘光明,邱隆,杨平.中国科学技术史·度量衡卷[M].北京:科学出版社,2001.

[3](汉)卫宏.汉官旧仪[M].北京:中华书局,1985.

[4]方斌.你应该知道的200件官印[M].北京:紫禁城出版社,2008.

[5]曹锦炎.古玺通论(修订本)[M].杭州:浙江大学出版社,2017.

[6]陈梦家.战国度量衡略说[J].考古,1964,(6).

[7](汉)卫宏.汉旧仪补遗[A].孙星衍.汉官六种[C].北京:中华书局,1990.

[8]秦波.西汉皇后玉玺和甘露二年铜方炉的发现[J].文物,1973,(5).

[9](唐)魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[10](宋)李心传.建炎以来朝野杂记[M].北京:中华书局,2000.

[11](元)脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[12](清)徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1957.

[13](元)脱脱.金史[M].北京:中华书局,1975.

[14](清)张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[15](北齐)魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[16]孙慰祖.从“皇后之玺”到“天元皇太后玺”——陕西出土帝后玺所涉印史二题[J].上海文博论丛,2004,(4).

[17](唐)令狐德棻.周书[M].北京:中华书局,1971.

[18](宋)赵彦卫.云麓漫钞[M].北京:中华书局,1996.

[19]徐启宪,李文善.明清帝后宝玺[M].北京:紫禁城出版社,1996.

[20]周祥辉.余干博物馆收藏的明代官印[J].南方文物,1996,(4).

[21](清)昆冈.钦定大清会典事例[M].台北:新文丰出版公司,1976.

[22]任万平.清代官印制度综论[A].朱诚如,王天有.明清论丛(第一辑)[C].北京:紫禁城出版社,1999.

[23]杨宽.中国历代尺度考[A].中国古代度量衡论文集[C].郑州:中州古籍出版社,1990.

[24](宋)窦仪.宋刑统[M].薛梅卿,点校.北京:法律出版社,1999.

[25]黄彰健.明代律例汇编[M].台北:台湾“中央研究院”历史语言研究所,1979.

[26](唐)李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[27]丘光明.中国古代计量史图鉴[M].合肥:合肥工业大学出版社,2005.

[28]黄宾虹.虹庐笔乘·唐宋官印[J].学术世界,1935,(6).

[29]王国维.中国历代之尺度[J].学衡,1926,(9).

[30]曾武秀.中国历代尺度概述[J].历史研究,1964,(3).

[31](明)郎瑛.七修类稿[M].上海:上海书店,2001.

[32]高青山,王晓斌.从金代的官印考察金代的尺度[J].辽宁大学学报,1986,(4).

[33]王晓静.从猛安、谋克官印看金代的尺度[J].西南交通大学学报(社会科学版),2015,(6).

[34]郭正忠.三至十四世纪中国的权衡度量[M].北京:中国社会科学出版社,1993.

[35]元典章[M].北京:中华书局,天津:天津古籍出版社,2011.

[36]袁明森.四川苍溪出土两方“万州诸军奥鲁之印”[J].文物,1975,(10).

[37]杨平.从元代官印看元代的尺度[J].考古,1997,(8).

[38](明)沈德符.万历野获编[M].北京:中华书局,1959.