“一带一路”沿线省份基础设施投资与全要素生产率研究

一、引言与相关文献回顾

从2013年“一带一路”倡议提出以来,基础设施互联互通始终是优先建设领域。[1]我国目前进入经济新常态,供给侧改革不断深化,继续按照以往的基础设施建设方式究竟能不能继续促进经济增长,特别是在“一带一路”沿线地区基础设施建设与区域经济发展有着怎样的关系?考察经济带沿线基础设施的直接与间接溢出效应,是本文研究的重点。

世界银行将基础设施定义为永久性工程构筑、设施、设备和他们所提供的为居民所用和用于经济生产的服务,并将基础设施分为经济基础设施和社会基础设施两大类。经济基础设施一般指交通、供水、电信、能源等具有公共物品或准公共物品属性的保证经济活动正常运行的服务项目;社会基础设施被联合国定义为能够直接和间接促进人类生活质量的基础设施和服务,通常包括教育、卫生、文娱等行业。研究认为经济基础设施具有明显的规模效应和网络效应,既可以直接提高生产效率,也可以通过溢出效应带动欠发达地区发展。虽然统计数据显示:基础设施存量每增长1%,GDP就会增长1%。[2]但基础设施与经济发展之间的具体关系尚无定论。关于基础设施的实证研究,既有研究大部分是基于生产函数模型,主要从两个角度展开:一是将基础设施作为单独的资本形式估计其产出弹性。Assauer运用美国的年度时间序列数据得出包括基础设施的公共资本对私人部门生产效率起到促进作用[3],但Holtz-Eakin的检验结果显示基础设施对经济增长的作用不显著[4];王仁飞、王进杰和金戈估算我国基础设施的产出弹性,结果显示基础设施对经济增长有很重要的促进作用[5][6],薛勇军和王焱测算了1993—2009年云南省基础设施的产出弹性为0.46[7]。二是依照“新增长理论”将基础设施与全要素生产率相联系,检验其对经济的外溢效应。如Young发现基础设施作用于提高生产率,产生正的外部效应促进了东亚经济的增长[8][9];Hulten et al测算了印度的交通和电力基础设施对全要素生产率的影响,发现拥有正的外部性[10]。我国有关基础设施影响全要素生产率的实证研究方面,刘生龙、胡鞍钢根据1988—2007年全国28个省份的面板数据,测算了交通、能源和信息三种基础设施对全要素生产率的影响,发现交通和信息基础设施有较强的正外部性,能源基础设的外部性不显著;[11]张浩然、衣保中通过城市面板数据证明了基础设施明显提高了本地区的全要素生产率;[12]但郗恩崇、徐志鹏等基于2001—2011年的省级面板数据研究发现交通基础设施的溢出效应不显著,能源和信息基础设施存在溢出效应。[13]

众多学者还将空间相关性引入研究,刘秉镰等基于1997—2007年省域空间面板数据,发现全要素生产率有着空间相关性,交通基础设施对中国的全要素生产率有着显著的正向影响[14];李伯溪和刘德顺测算了我国不同地区的基础设施存量水平对区域收入差异的影响[15]。

综上所述,虽然现有研究已涉及基础设施与全要素生产率的关系,但很少将基础设施对全要素生产率的直接和间接效应一起进行分析研究。本文主要借鉴Hulten et al和王自锋等的实证方法[10][16],基于2001—2015年“一带一路”沿线15个省份的面板数据,选取经济基础设施与社会基础设施的资本存量,测度基础设施作为投入要素时对全要素生产率的直接效应,选取交通、信息、能源和城市基础设施,对全要素生产率的间接影响进行测度,检验其对经济发展的溢出效应。

二、基础设施影响全要素生产率的理论模型

将基础设施作为变量加入Cobb-Douglas生产函数,其函数形式为:

其中,A是希克斯中性效率函数,外生地对生产函数产生影响;I是基础设施的资本投入,t是时间,K是剔除基础设施后的资本投入,L是劳动力投入。F(K,L,I)中基础设施作为投入要素直接作用于经济产出,称为“直接效应”;另一方面,基础设施作用于A(I,t),通过影响效率函数间接地影响经济产出,称为基础设施的溢出效应。

(一)全要素生产率的估算

全要素生产率的计算方法大致上分为参数估计法和非参数估计法,本文借鉴张军的索罗余值法[17]进行测算。

对式(1)两边取对数得:

假设Ki,t、Ii,t两者有相同的资本产出弹性,即规模报酬不变,即α+β=1,式(2)变形得:

(二)直接效应

与上式假设相同,基础设施与剔除基础设施后的资本产出弹性相同,且规模报酬不变,生产函数如下:

将基础设施分为社会基础设施与经济基础设施:

将式(8)代入式(7)并两边取对数,那么就可以通过式(9)中的回归系数β3、β4来考察社会基础设施与经济基础设施对全要素生产率的“直接效应”。

(三)间接“溢出效应”

将式(1)展开得到:

其中,i表示区域,t表示时间,Ai,o为基期技术水平,λi为外生的技术变迁,γi为基础设施的间接溢出效应。

将式(10)代入式(6)中得:

对式(11)两边同取对数得:

接下来可通过式(13)对基础设施的溢出效应γi进行检验,controli,t为控制变量,εi,t为误差项。

三、变量及数据处理

本文以2001—2015年“丝绸之路经济带”沿线15个省份的面板数据为基础,检验基础设施对全要素生产率的直接效应和间接效应。所有数据来自2001—2016年《全国统计年鉴》、各省份统计年鉴以及wind数据库。生产总值、资本存量等价格指标均以2000年为基期调整为实际价格。

(一)估算全要素生产率的变量选择

根据《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中对各省份的定位,本文选取2001—2015年“丝绸之路经济带”沿线(内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、四川、重庆、云南)和“海上丝绸之路经济带沿线”(广西、海南、广东、浙江、福建)15个省份的面板数据。Yi,t以2000年为基期的各省份实际生产总值(亿元)为衡量指标;Li,t以各省份就业人数(万人)为衡量指标。

不同于张军计算整体的全要素生产率,本文根据“一带一路”沿线省份横跨全国、经济发展差距巨大的实际情况,整体计算的结果会对各个省份的真实情况造成高估或低估,降低数据的真实性,为此借鉴刘生龙、胡鞍钢的计算思路,分别对15个省份的全要素生产率及其增长率进行计算。

(二)检验直接效应与间接效应的变量选择

1.全要素生产率(TFP)。依据新古典经济增长理论,一个经济体若能在长期实现持续快速的增长,其必定伴随有全要素生产率的较快提高,经济发展与全要素生产率之间将存在紧密的联系。通过上文运用张军的测算方法,得到2001—2015年“一带一路”沿线15个省市区的全要素生产率(TFP)。

2.Y/L和K/L。Y/L为“产出-劳动”比,是各省份实际生产总值与就业人数的占比;K/L为“非基础设施资本-劳动”比,各省实际资本存量与就业人口的占比。

3.基础设施变量。由于基础设施种类繁多,不同类型的基础设施在促进经济发展的作用方式和程度等方面各有差异,本文首先检验经济基础设施和社会基础设施对全要素生产率的直接效应,再测度交通、信息、能源和城市基础设施对全要素生产率的间接溢出效应。

经济、社会基础设施。利用上文计算出的各省份资本存量,按照基础设施各行业固定资产投资额占全社会国定资产投资额的占比,计算出经济基础设施和社会基础设施的资本存量①。

根据数据的可获得性,按照统计年鉴的行业划分不能明确地细化衡量不同种类基础设施的建设水平,所以这里选取不同的指标来衡量交通、信息、能源和城市四种类型的基础设施水平。

交通基础设施。选取交通密度作为衡量交通基础设施的衡量指标。从各级统计年鉴中选取各省市铁路营业里程、内河航道里程和公里里程(包括等级公路及等外公路)这三个指标之和除以各省份的国土面积得到的各省份交通设施密度(公里/百平方公里)。

信息基础设施。选取人均邮电业务总量为衡量指标。邮电业务总量是指以货币形式表现的邮电企业为社会提供各类邮电通信服务的总数量,相比于其他研究者选取的电话普及率、互联网普及率等单一指标更能全面且准确地衡量信息基础设施水平。考虑到其中包含了价格变化因素,因此以2000年为基期对各年价格进行调整,得到实际人均邮电业务总量(元/人)。

能源基础设施。选取人均电力消费量为衡量指标。相比Hulten et al选取的发电和输电成本,选取各地区人均消费量更能准确反应实际能源消费状况,因为能源基础设施的建立往往在能源丰富的地区,但此类基础设施并不为当地服务,大多输送的能源需求量高的地方。选取各地区电力消费总量除以各地区人口得到人均电力消费量(千瓦小时/人)。

城市基础设施。城市基础设施是城市与区域发展的重要载体,直接影响城市社会、经济运行的效率。而城市道路建设作为各地区市政工程的重点,选取人均城市道路面积(平方米/人)作为衡量指标,能较好地衡量城市基础设施水平。

4.控制变量。知识发展、技术进步、生产效率、规模效率等是全要素生产率的重要组成部分,所以将其引入控制变量。本文的控制变量包括:(1)生产效率。二、三产业结构。低附加值的产业占比下降,高附加值产业占比上升,也能反应技术的进步和生产效率的提升;这里选取各省份二、三产业产值占比来衡量各地生产效率状况。(2)开放程度。本文选取进出口额和实际利用外资额(fdi)两个指标分别指代各省份对外资和国际贸易的开放程度,伴随着国际的技术、知识、资金等要素的流动,会产生溢出效应直接促进东道国的技术进步。本文选取各省份实际利用外资额占各地区生产总值的占比及各省份进出口额占各地区生产总值的占比作为具体衡量指标。进出口额和实际利用外资额按照当年汇率(年平均价)换算为人民币,再分别除以除以当年GDP(当年价)得到两者统计指标。(3)技术进步。人力资本和R&D投入。学界已广泛认可知识、技术会对经济产生溢出效应,两者作用于全要素生产率。人力资本选取众多研究中普遍采用的劳动力平均接受教育年数②作为衡量指标。R&D投入则取各省份R&D投入额占生产总值的比重作为衡量指标。(4)“资本存量-劳动”比。根据生产函数,全要素生产率受直接和间接效应影响,为了更加准确地估算基础设施的溢出效应,用来控制对全要素生产率的直接效应。本文选取全社会资本存量与就业人口的比值作为控制变量。

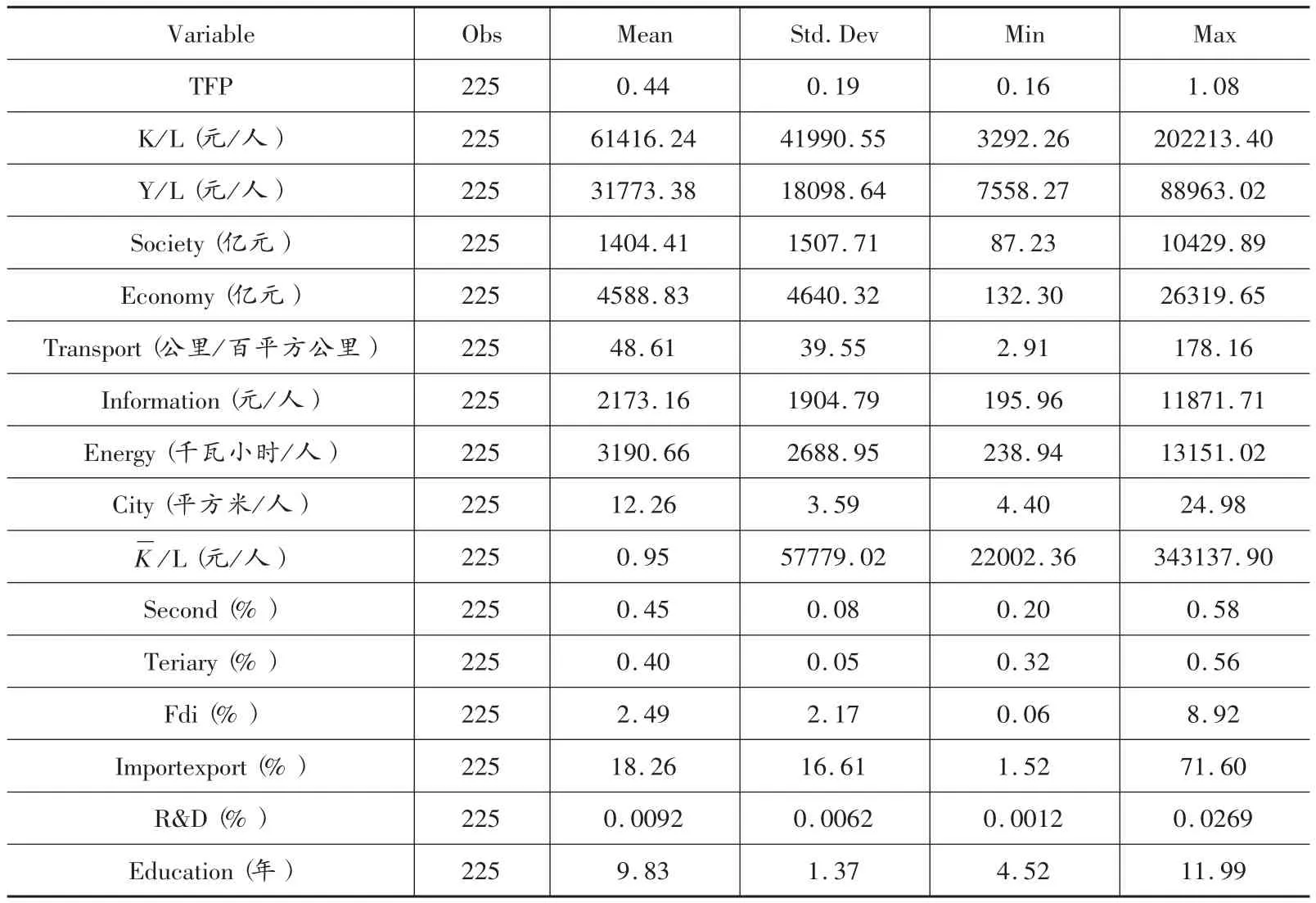

对于静态面板数据,本文选用IV-2SLS法可以有效解决解释变量的内生性问题,且控制工具变量数量,避免GMM法中工具变量过渡识别的问题。借鉴以往的研究,发现一般选取变量的滞后一期或两期作为工具变量,这里均选取滞后两期作为解释变量。采用固定效应(FE)法,用地区固定效应控制区域条件对被解释变量的影响。统计描述见表1。

表1

五、实证分析

(一)全要素生产率

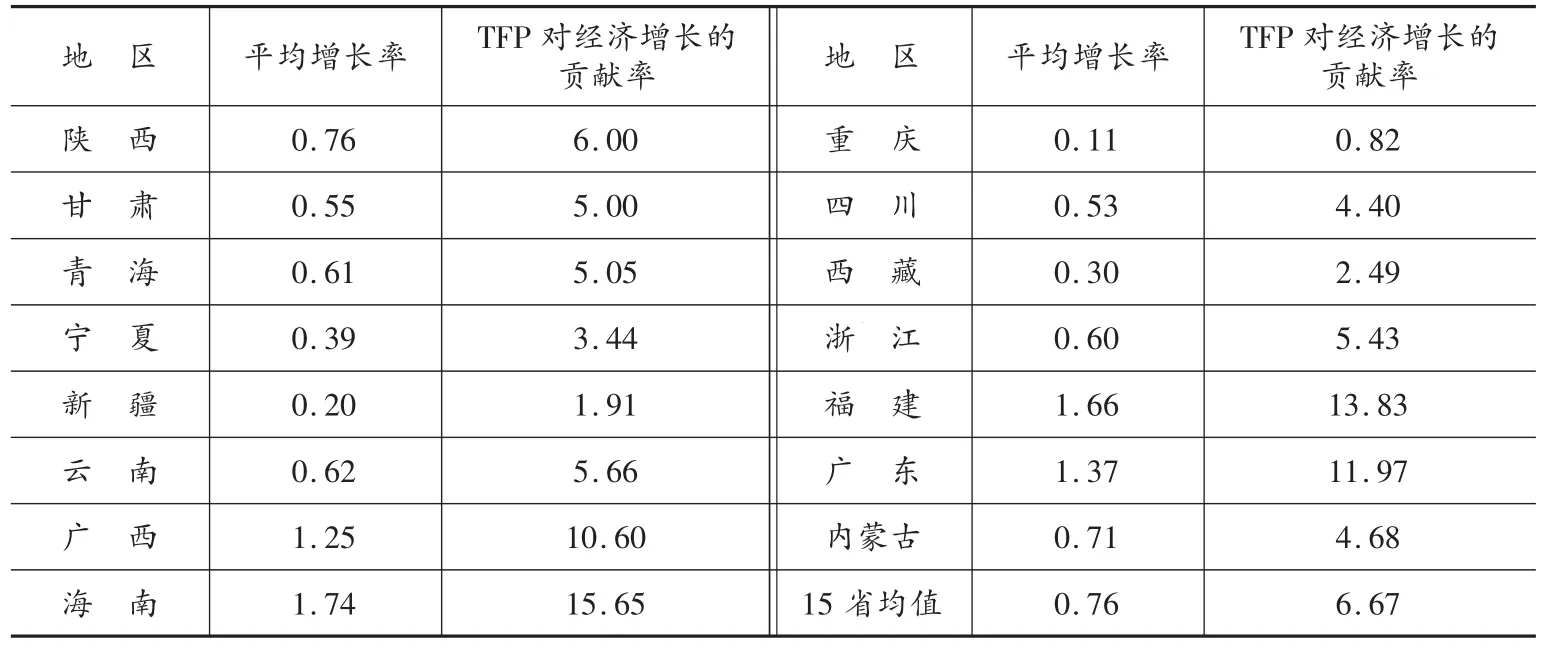

根据表2中的数据,整体来看全要素增长率对经济增长的贡献并不高,15个省的均值仅为6.67%,TFP的平均增长率也只有0.76%。但也可以看出由于经济带横贯东西,15个省份之间经济发展差异巨大,沿海的“一路”(浙江、福建、广东、海南、广西)省份的TFP增长率及贡献率明显高于以中西部省份为主的“一带”省份。这也反映出“一带”沿线地区经济发展还是以生产要素投入为主,全要素生产率的促进作用不大。纵向来看,通过测算发现从2009年、2010年开始各省市全要素生产率增速整体上大幅下降且出现负增长,这也与Shang-Jin Wei et al的测算结果[19]相似,其原因很有可能是受到经济危机的外部冲击,致使全要素生产率呈现负增长。

表2 “一带一路”沿线15个省份2001—2015年TFP平均增长率及对经济增长的贡献率(单位:%)

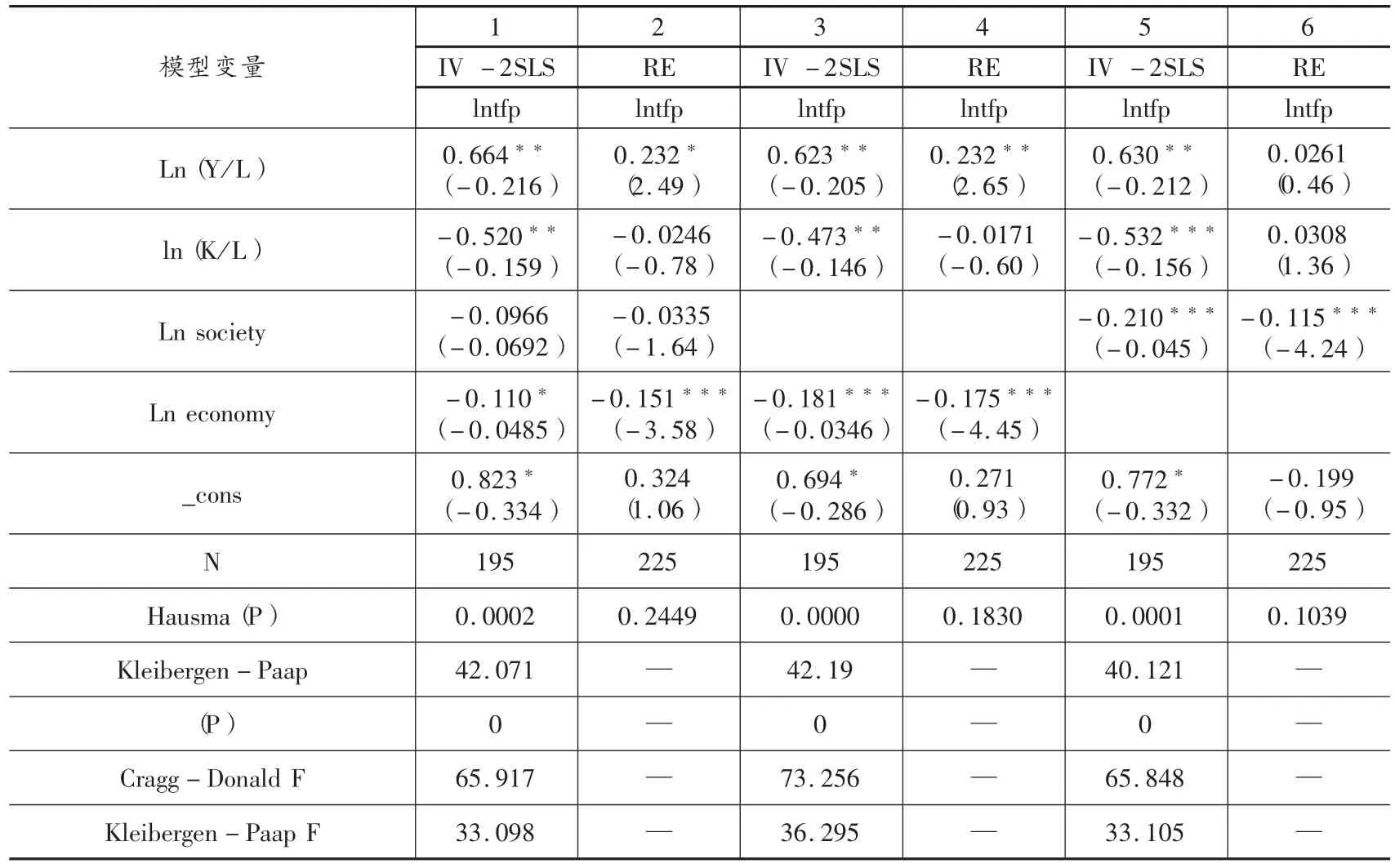

采用面板IV-2SLS和随机效应法检验经济和社会基础设施的直接效应。Hausman检验P=0说明变量存在内生性问题,支持工具变量法回归。Kleibergen-Paap检验P=0及Cragg-Donald检验F>10,说明工具变量不存在弱工具变量问题。当内生解释变量与工具变量数量一致时,模型恰好识别不用检验工具变量过度识别问题。回归模型2、4、6中,因为Hausman检验均大于0.05,不能拒绝原假设,所以选用随机效应。

表3 基础设施的直接效应检验

表3说明,Y/L与TFP有着显著的正相关,说明产出-劳动比的提高将促进全要素生产率的进步;K/L与TFP有着显著的负相关,说明资本-劳动比的提高明显影响了全要素生产率的提高。经济基础设施规模的扩大,反而显著抑制了TFP的进步;社会基础设施的发展也与TFP呈现负相关,但回归中并不十分显著。这说明基础设施的投资建设不能直接增加社会资本,也不能吸引更多的私人资本进入生产领域,抑制TFP的提高。

形成上述结果的主要原因可能是:一是基础设施前期投资巨大,投资回报率期限较长,会与私人部门争夺有限的社会资源,很有可能挤占生产部门的资本投入,导致资源配置的扭曲,造成生产效率降低。另一方面,我国基础设施建设体系不完善,长期以政府为主导,民营、外资等资本进入门槛较高,没有充分引入市场竞争机制,导致投资效率较低。

(三)间接“溢出效应”

表4 基础设施的间接溢出效应检验

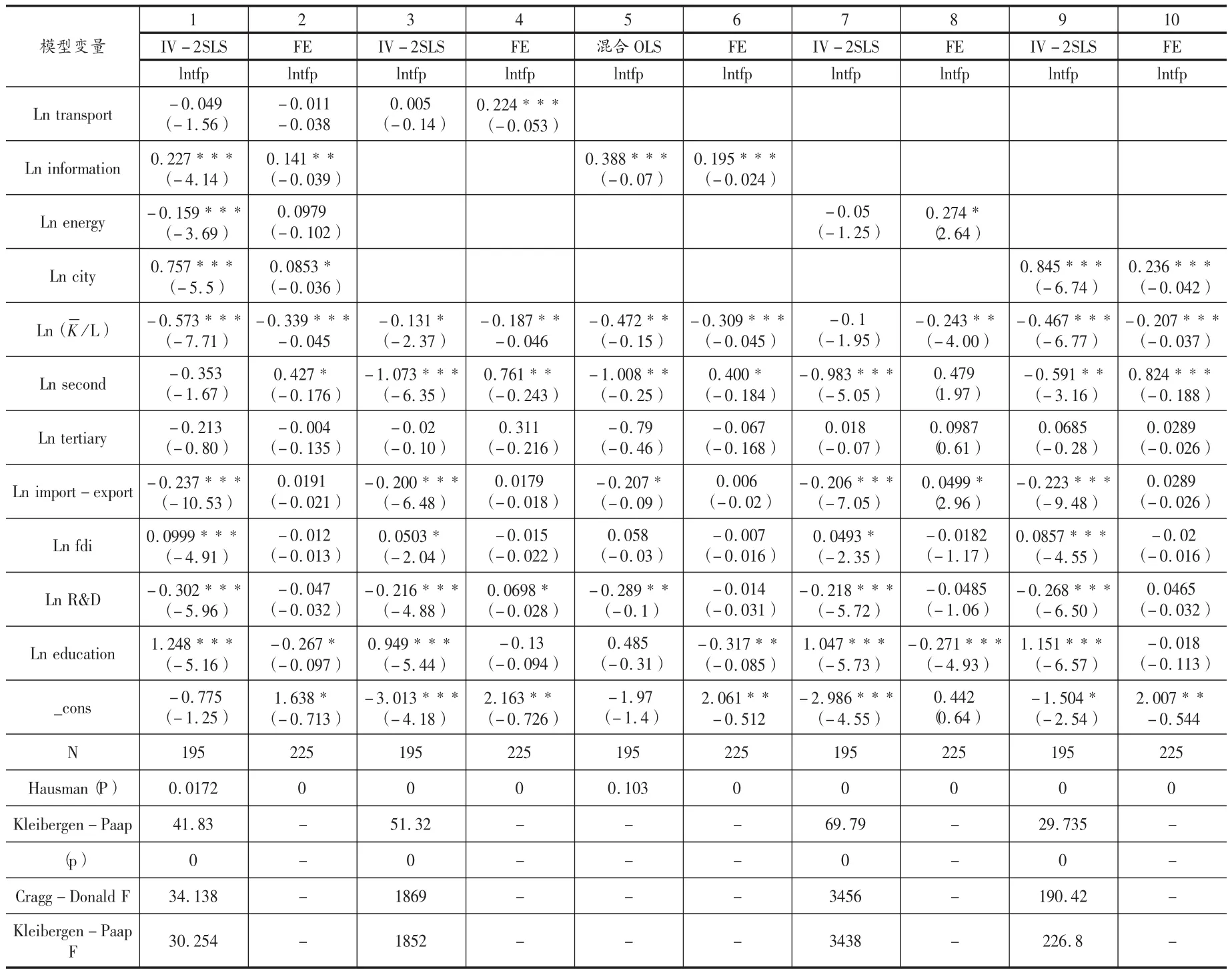

采用面板IV-2SLS和固定效应法检验四种基础设施的间接溢出效应。回归模型2、4、6、8、10中,因为Hausman检验均大于0.05,拒绝随机效应,选用固定效应。

表4说明,交通基础设施的溢出效应并不显著。可能因为“一带一路”沿线空间跨度较大,地形复杂多变,导致前期投资巨大,回报周期较长,对经济影响具有滞后性。另一方面,可能是因为交通基础的改善,并不能促进资源的合理配置,反而随着交易成本的降低,加速资源向经济带中的发达地区转移,对欠发达地区产生“虹吸效应”,抑制整体TFP的提升。正如Boarnet提出完善的基础设施提升了地区的相对竞争优势[20],这种集聚效应在增加本地区产出的同时,会对其他地区产生负的溢出效应,基础设施建设引起的可达性变化常常导致地区差距的扩大(而不是减少),落后地区可能因此原因使他们的核心企业处于弱势地位。[21]

信息基础设施回归系数在0.141-0.388之间,且十分显著。说明信息基础设施规模的扩大,对全要素生产率的提升起到重要的促进作用,这也与刘生龙、胡鞍钢的研究结果一致,说明信息基础设施的完善将优化市场中信息不对称现象,减少交易成本,促进区域间信息、知识及技术的互联互通,带动技术进步,提高生产效率。

能源基础设施的检验结果并不显著,说明能源基础设施对经济增长并没有显著的溢出效应。这可能与我国长久以来的粗放型发展模式有关,从世界范围看,按照2015年美元价格和汇率计算,2016年我国单位GDP能耗为3.7吨标准煤/万美元,是2015年世界平均水平的1.4倍,是发达国家平均水平的2.1倍③,我国能源使用效率明显偏低。“一带一路”沿线省份大多是能源输出地区,能源基础设施建设对经济促进作用不大。

城市基础设施的溢出效应明显且检验结果显著。说明城市基础设施的改善有助于全要素生产率的提升。城市基础设施是向居民和企业提供基本服务的公共物质设施和服务的载体,良好的城市基础设施能够降低区域内各种交易成本,从而形成城市集聚效应,使城市各经济单位更好地分工协助,产生整体性高效率的结果。

五、结论及建议

在“一带一路”大背景下,基础设施互联互通是区域经济一体化的重要内容,从理论上说,基础设施通过两种方式促进经济发展:一是作为直接的投资驱动,二是外部间接效应。通过文中的理论分析与实证检验,可以看到在“一带一路”沿线15个省份范围内,不同种类的基础设施对经济发展发挥着不同的作用。

基础设施建设作为直接投资,并不能直接促进全要素生产率的提高,而经济基础设施规模扩大反而显著抑制TFP的提高。我国经济进入新常态时期,依靠“铁(铁路)公(公路)机(机场)”等大型基础设施建设投资并不能像以往一样拉动经济发展,反之,还会造成资源配置的严重失衡。从2001—2015年“一带一路”沿线15个省份全要素生产率的估算结果中可以看到,自2008年、2009年之后,各省份TFP普遍出现大幅下调,甚至出现负增长,可见为应对经济危机而采取的“四万亿”财政刺激计划,并未直接促进生产效率的提高,反而加剧了资源配置的失衡。所以在“一带一路”沿线基础设施建设过程中,要改变以政府出资为主导的投资方式,优化融资体系,充分利用BOT、PPP等模式,吸引民营、外资等社会资本进入基础设施领域,提高资源使用效率。

交通、信息、能源及城市四种基础设施的外部性检验结果显示:信息、城市基础设施的发展完善有利于提高全要素生产率。而交通、能源基础设施则对TFP的促进作用并不明显。

检验结果显示交通基础设施对区域经济的间接溢出效应为负且不显著,但在单一解释变量模型中,采用固定效应控制区域对交通基础设施的影响时,结果显著为正,说明交通基础设施作为跨区域的公共物品,发达地区存在虹吸效应,政策上应对欠发达地区进行倾斜。“一带一路”战略实施始,中欧班列、中新(重庆)互联互通项目和兰渝、成兰铁路建成通车正在构筑我国内陆开放新主轴,西北与西南地区的经济互动日趋紧密;沿边、内陆和沿海省份共同构建跨区域物流网络,逐渐打破国内区域分割。考虑到不同省份的区位差异,应侧重中西部地区的交通基础设施建设,不断完善“一带一路”区域通达度,改变内陆沿边地区的区位条件。

基础设施建设与城市化水平相辅相成。一方面,交通、信息、能源等基础设施的扩展,大多是围绕中心城市展开;另一方面,城市化程度较高的中心城市大多位于众多网络状基础设施的交汇处。随着“一带一路”沿线各种基础设施的不断完善,改变了地区资源禀赋,从而形成新的区域主导产业;随着物流成本的降低,推动出口导向型企业迅速集聚,从而改变节点城市的产业结构;推动产业和人口向沿边重点城市和口岸集聚,沿边重点城市经济密度不断提升。在“一带一路”建设过程中,要继续推进城市化进程,大力发展县域经济,完善各项城市服务功能,培育一批重要的沿线节点城市。

结合本文的实证检验结果,为有效构建“一带一路”沿线的互联互通,在建设跨区域、高标准的各种基础设施的同时,还要特别侧重中、西部地区区域内部,尤其是城市群的基础设施建设;重点突出信息基础设施建设,科学规划,合理布局,重点推进骨干网、城域网及应用基础设施等重点工程,完善沿线节点城市网络建设。

注释:

①经济基础处设施按照《全国统计年鉴》的分类包括:电力、热力、燃气及水的生产和供应业,交通运输仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业;社会基础设施分为科学研究和技术服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织。由于《全国统计年鉴》中统计口径从2003年发生变化,2003年之前,经济基础设施行业包括:电力、煤气及水的生产和供应业,地质勘查业水利管理业,交通运输仓储和邮电通信业;社会基础设施行业包括:社会服务业,教育,文化艺术和广播电影电视,科学研究和综合技术服务,国家机关、政党机关和社会团体。

②劳动力平均接受教育年数=文盲、半文盲的就业人口比重*1.5+接受小学教育的就业人口比重*7.5+接受初中教育的人口比重*10.5+接受高中教育的人口比重*13.5+接受大专及以上的就业人口比重*17。

③能源消费总量根据《BP statisticalreview of world energy 2015》数据折算,2015年GDP数据来源于IMF。

[1]国家发展改革委,外交部,商务部.推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[EB/OL].新华网,2015-06-08.

[2]World Bank.World Development Report 1994.Infrastructure For Development.Oxford University Press,1994.

[7]Assauer D A.Is Public Expenditure Productive.Journal of Monetary Economics,1989,(23).

[4]D Holtz-Eakin.Public Sector Capital and the Productivity Puzzle.Review of Economics and Statistics,1994,76(1).

[5]王仁飞,王进杰.基础设施与中国经济增长:基于VAR方法的研究[J].世界经济,2007,(3).

[6]金戈.中国基础设施与非基础设施资本存量及其产出弹性估算[J].经济研究,2016,(5).

[7]薛勇军,王焱.基础设施对经济增长促进作用的实证研究——以云南为例[J].经济问题,2012,(7).

[8]Young,Alwyn.A tale of two cities:factor accumulation and technical change in Hong Kong and Singapore.Nber Chapters,1992,(7).

[9]Young.The Tyranny of Numbers:Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience.The Quarterly Journal of Economics,1995,(110).

[10]CR Hulten,E Bennathan,S Srinivasan.Infrastructure,Externalities,and Economic Development:A Study of the Indian Manufacturing Industry.The World Bank Economic Review,2006,(20).

[11]刘生龙、胡鞍钢.基础设施的外部性在中国的检验:1988—2007[J].经济研究,2010,(3).

[12]张浩然,衣保中.基础设施、空间溢出与区域全要素生产率——基于中国266个城市空间面板杜宾模型的经验研究[J].经济学家,2012,(2).

[13]郗恩崇,徐志鹏,张丹.中国基础设施投资的全要素生产率效应研究[J].统计与决策,2013,(23).

[14]刘秉镰,武鹏,刘玉海.交通基础设施与中国全要素生产率增长——基于省域数据的空间面板计量分析[J].中国工业经济,2010,(3).

[15]李伯溪,刘德顺.中国基础设施水平与经济增长的区域比较分析[J].管理世界,1995,(2).

[16]王自锋,孙浦阳,张伯伟,曹知修.基础设施规模与利用效率对技术进步的影响:基于中国区域的实证研究[J].南开经济研究,2014,(2).

[17]张军,施华少.中国经济全要素生产率变动:1952—1998[J].世界经济文汇,2003,(2).

[18]单豪杰.中国资本存量K的再估算:1952—2006年[J].数量经济技术经济研究,2008,(10).

[19]Shang-JinWei,ZhuanXie,XiaoboZhang.From Made in China’to ‘Innovated in China’:Necessity,Prospect,and Challenges.Journal of Economic Perspectives,2017,(31).

[20]Boarnet M G.Spillovers and Locational Effects of Public Infrastructure.Journal of Regional Science,1998,(3).

[21]Puga D.European regional policies in the light of recent location theories.Journal of Economic Geography,2002,(2).