为文物永存吾土而收为保存中华文化而藏张伯驹的大家之道

郝炎峰

故宫博物院书画部副研究馆员

张伯驹先生是我国近代史上最具传奇色彩的文化名人之一,他「曾从戎,务实业,主杏坛,工考古;擅诗词,长戏曲,能书画,识棋道」(与张伯驹过从甚密的古文学家张琦翔语),在书画鉴藏、诗词、戏曲等不同艺术领域均有深厚造诣,取得了极高的成就,享有盛名。尤其是在书画鉴藏方面,张伯驹先生眼光如炬,先后购藏《平复帖》、《游春图》、《张好好诗》、《雪江归棹图》等诸多珍贵文物,避免了国宝流失海外,更被启功先生誉为「前无古人,后无来者,天下民间收藏第一人」!建国后,他把耗费了自己毕生心血的书画珍品捐献国家,体现了一位文化人的爱国情怀和高尚的品格。

张伯驹先生小像

大家之藏—张伯驹的收藏概况

根据《丛碧书画录》统计,张伯驹先生一九六〇年以前共收藏有书画一百一十七件。其中唐代以前六件,宋代十三件,元代十一件,明代四十件,清代四十七件。宋元及之前的藏品共三十件,约占其所有藏品的四分之一。需要说明的是,张伯驹先生的书画收藏数量当不止于此。首先,《丛碧书画录》中张伯驹先生自己提到:「宋元团扇、明清便面,皆属册类,对联则多不录。余所收便面、对联是录亦不另列入。」其次,张伯驹先生捐赠给吉林省博物馆(现名吉林省博物院)的部分书画未包含在《丛碧书画录》中(参见闫立群《网取珊瑚 护传文化— 吉林省博物院藏张伯驹夫妇捐赠书画》,《中国书画》二〇〇八年第六期),原因可能在于《丛碧书画录》「于庚子岁(一九六〇年)写毕」,而张伯驹先生是一九六一年到吉林工作的,这些未含在目录中的书画可能是张伯驹先生在一九六〇年之后收藏的。

宋元及之前的书画因「年代湮远,非经多见广不易鉴别」。(张伯驹《春游琐谈》「北京清末以后之书画收藏家」,中州古籍出版社,一九八四年)故而一定程度上讲,收藏宋元书画的质量和数量成为衡量一个收藏家眼力、实力和地位的重要参考因素。张伯驹先生所藏的三十件晋唐宋元书画中,即包含了《平复帖》、《游春图》、《张好好诗》卷、《道服赞》卷、《诸上座帖》、《雪江归棹图》等为人们熟知的煌煌巨迹。

章伯钧先生曾说自己「有字画五千多件,即使都卖掉,也未必抵得上他(张伯驹)的一件」,虽是自谦之语,但从中可看出张伯驹先生收藏之精、之好。如张伯驹先生收藏的《魏仓慈五王经》卷,为敦煌藏经洞流出。曹魏时代距今已一千七百余年,但此件「笔法古拙,墨色如漆……所见敦煌石室藏经,当以此卷为最古」(张伯驹《丛碧书画录》)。

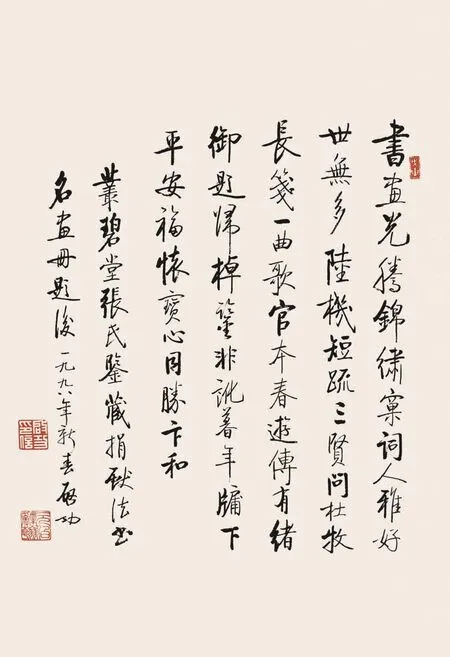

启功先生为《丛碧堂张氏鉴藏捐献法书名画册》所题诗

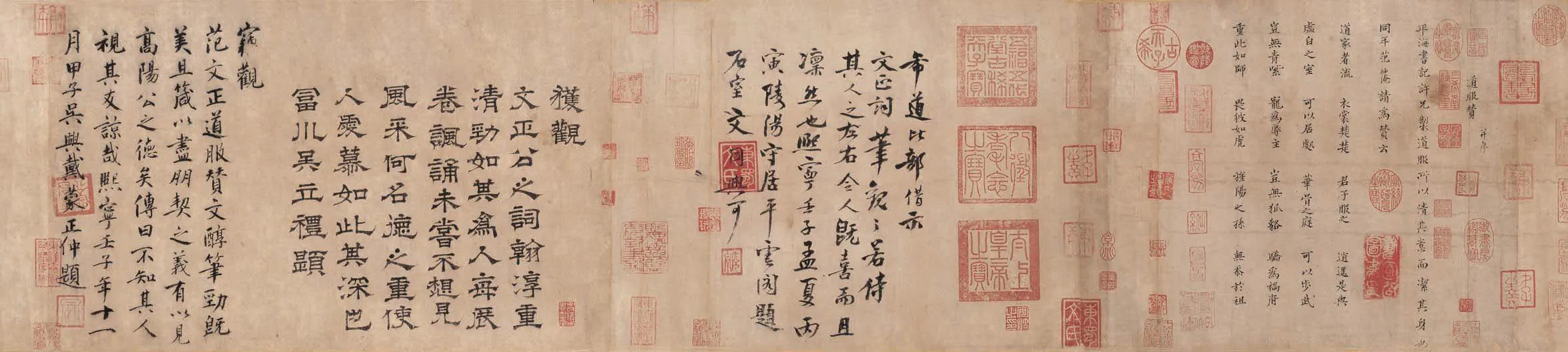

陆机《平复帖》是现存年代最早并真实可信的西晋名家法帖,有「法帖之祖」的美誉。它是汉字由隶书向楷书过渡的重要佐证,也是历史上第一件流传有绪的法帖墨迹,在中国书法史上占有重要地位。

晋 陆机 平复帖卷纸本草书纵二三·八厘米 横二〇·五厘米故宫博物院藏

阅读链接

启功说《平复帖》—

◎ 唐宋以来,讲草、真、行书书法的,都上溯到晋人。而晋代名家的真迹,至唐代所存已逐渐稀少,流传的已杂有摹本。宋代书法鉴赏大家米芾曾说:“阅书白首,无魏遗墨,故断自西晋。”而他所见的真迹,只是李玮家所收十四帖中的张华、王浚、王戎、陆机和臣詹奏章晋武帝批答等几帖(见《书史》卷上。《宝章待访录》所记较略,此从《史书》)。其中陆机一帖,即是这件《平复帖》。宣和时,十四帖已经拆散不全。明张丑《清河书画舫》子集引《宣和书谱》说:“陆机《平复帖》,作于晋帝初年,前王右军《兰亭宴集叙》大约百有余岁。今世张、钟书法,都非两贤真迹,则此帖当属最古也(今本《宣和书谱》无此条,如非版本不同,即是张丑误记)。”宋岳珂《宝真斋法书赞》卷二十跋《米元章临晋武帝大水帖》说:“西晋字,在今岂可复得!”明董其昌跋说:“右军以前,元常以后,唯存此数行,为希代宝。”其实明代所存,不但钟帖已无真迹,即二王帖,亦全剩了唐摹本了。按先秦和汉代的简牍墨迹,宋以前虽也偶有出土的,但数量不多,不久又全毁坏,可以说,在近代汉晋和战国的简牍大量出土以前,数百年的时间,人们所能见到最古的,并非摹本墨迹,只有这九行字,而在今日统观所有西晋以上的墨迹,其中确知出于名家之手的,也只有这九行。若以今存古代名家法书论,这帖还是年代最早的一件,以今存西晋名家法书论,这帖又是最真实可靠的一件。

—节选自启功《〈平复帖〉说并释文》,原载《启功丛稿》,中华书局,一九八一年十二月第一版

《游春图》卷,历来被认为是隋代画家展子虔的作品,集中代表了中国早期山水画的面貌,开唐代金碧山水之先河。虽然有学者对这幅作品的作者和时代提出了不同看法,但它在中国山水画史上的地位仍旧不可替代。

阅读链接

王世襄谈展子虔《游春图》的流传—

◎ ……有两点值得提出谈一谈。其一是阮元著的《石渠随笔》及他参加编纂的《石渠宝笈续编》都说《游春图》就是唐裴孝源《贞观公私画史》所著录的展子虔《长安车马人物图》。这一说是不可信的。因为画中有马无车,且景物全是江南,绝无长安景象。同时张丑《清河书画舫》中明明两件一并著录,并称《长安车马人物图》在《游春图》上。另一点是此卷虽经赵佶题签,但《宣和画谱》所著系展子虔的二十件作品中却无《游春图》之名。这是什么缘故呢?一个可能是此卷进入宋内府已在《宣和画谱》成书之后,所以不及收入。但引人注意的是二十件之中有一幅名《挟弹游骑图》。安岐在《墨缘汇观》叙述此画时,特地讲到“游骑有四,内一挟弹者”。他虽未提到此图可能就是《宣和画谱》所著录的《挟弹游骑图》,但他在两句之中嵌用了“挟弹游骑”四字,分明是意有所指的。按理说,《宣和画谱》所著录的画名应该与赵佶的题签相合。但画原有名,而赵佶在题签时另为更易,也不是绝对不可能的事。就画论题,“挟弹游骑”与此卷的景物是吻合的,但《游春图》三字似乎更能概括整个画卷的情景和气氛。会不会就是因为这个缘故而赵佶为它改换了名称呢?当然,现在很难找到更多的证据来证实上面的臆测,而这里只当作一个线索提出来供大家参考而已。

——节选自王世襄《谈展子虔〈游春图〉》,原载《故宫博物院藏宝录》,三联书店香港分店、上海文艺出版社联合出版,一九八五年第一版

隋 展子虔 游春图卷绢本设色纵四三厘米 横八〇·五厘米故宫博物院藏

《上阳台帖》卷,是「诗仙」李白传世的唯一书迹,落笔天纵,意义非凡。

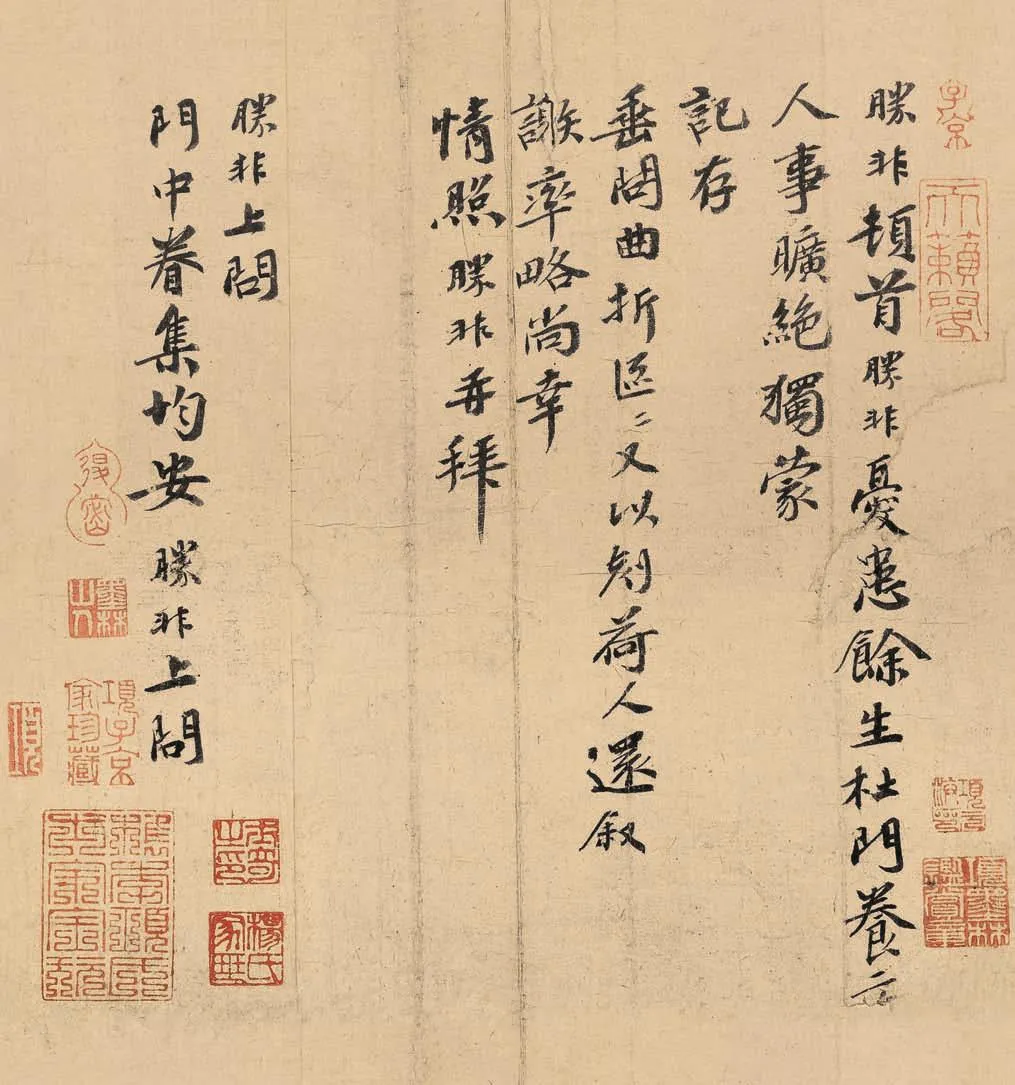

《张好好诗》卷,是唐代著名诗人、书法家杜牧的仅存墨迹,也是稀见的唐代名人书法作品之一。

《道服赞》卷。此卷是北宋政治家、文学家范仲淹为同年友人「平海书记许兄」所制道服撰写的一篇赞文,「文醇笔劲,既美且箴」,也是这位历史名人为数不多的传世佳作。

阅读链接

启功谈李白《上阳台帖》—

◎ 怎知道它(《上阳台帖》)是李白的真迹呢?首先是据宋徽宗的鉴定。宋徽宗上距李白的时间,以宣和末年(一一二五年)上溯到李白卒年,即唐肃宗宝应元年(七六二年)仅仅三百六十多年,这和我们今天鉴定晚明人的笔迹一样,是并不困难的。这卷上的瘦金书标题、跋尾既和宋徽宗其他真迹相符,则他所鉴定的内容,自然是可信赖的。至于南宋以来的收藏者、题跋者,也多是鉴赏大家,他们的鉴定,也多是精确的。其次是从笔迹的时代风格上看,这帖和张旭的《肚痛帖》、颜真卿的《刘中使帖》(又名《瀛州帖》)都极相近。当然每一家还有自己的个人风格,但是同一段时间的风格,常有其共同之点,可以互相印证。再次,这帖上有“太白”款字,而字迹笔划又的确不是钩摹的。

◎ 另外有两个问题,即是卷内虽然有宋徽宗的题字,但不见于《宣和书谱》(玺印又不可见);且瘦金跋中只说到《乘兴帖》,没有说《上阳台帖》;都不免容易引起人的怀疑,这可以从其他宣和旧藏法书来说明。现在所见的宣和旧藏法书,多是帖前有宋徽宗题签,签下押双龙圆玺;帖的左上角、左下角、右下角分钤“政和”、“宣和”小玺,后隔水与拖尾接缝处钤以“政和”小玺,尾纸上钤以“内府图书之印”九叠文大印,这是一般的格式。但如王羲之《奉橘帖》即题在前绫隔水,钤印亦不拘此式。钟繇《荐季直表》虽有“宣和”小玺,但不见于《宣和书谱》,王献之《送梨帖》附柳公权跋,米芾《书史》记载,认为是王献之的字,而《宣和书谱》却收在王羲之名下,今见墨迹卷中并无政、宣玺印。可知例外仍是很多的。宣和藏品,在靖康之乱以后,流散出来,多被割去玺印,以泯灭官府旧物的证据,这在前代人记载中提到的非常之多。也有贵戚藏品,曾经皇帝鉴赏,但未收入宫廷的。还有其他种种的可能,现在不必一一揣测。而且今本《宣和书谱》是否有由于传写的脱讹?其与原本有多少差异?也都无从得知。总之,帖字是唐代中期风格,上有“太白”款,字迹不是钩摹,瘦金鉴题可信。在这四项条件之下,所以我们敢于断定它是李白的真迹。

◎ 至于瘦金跋中牵涉到《乘兴帖》的问题,这并不能说是文不对题,因为前边标题已经明言《上阳台》了,后跋不过是借《乘兴帖》的话来描写诗人的形象,兼论他的书风罢了。《乘兴帖》的词句,恐怕是宋徽宗所特别欣赏的,所以《宣和书谱》卷九李白的小传里,在叙述诗人的种种事迹之后,还特别提出他“尝作行书,有‘乘兴踏月,西入酒家,不觉人物两忘,身在世外’。字画飘逸,乃知白不特以诗名也”。这段话正与现在这《上阳台帖》后的跋语相合,可见是把《乘兴帖》中的话当作诗人的生活史料看的。并且可见纂录《宣和书谱》时是曾根据这段“御书”的。再看跋语首先说“尝作书谱”云云,分明是引证另外一帖的口气,不能因跋中提到《乘兴帖》即疑它是从《乘兴帖》后移来的。

◎ ……或问这卷既曾藏《石渠宝笈》中,何以《三希堂帖》、《墨妙轩帖》俱不曾摹刻呢?这只要看看帖字的磨损剥落的情形,便能了然。在近代影印技术没有发明以前,仅凭钩摹刻石,遇到纸敝墨渝的字迹,便无法表现了。现在影印精工,几乎不隔一尘,我们捧读起来,真足共庆眼福!

—节选自启功《李白〈上阳台帖〉墨迹》,原载《启功丛稿》,中华书局,一九八一年十二月第一版

唐 李白 上阳台帖卷纸本草书纵二八·五厘米 横三八·一厘米故宫博物院藏

宋 范仲淹 道服赞卷纸本楷书帖心纵三四·八厘米 横四七·八厘米故宫博物院藏

阅读链接

朱家溍与蔡襄《自书诗》卷的故事—

◎ ……蔡襄此帖就是当年“品古斋”郑掌柜送到我(朱家溍)家的,先父看过后以五千银元成交。《选学斋书画寓目续记》的作者崇巽庵先生与我家是世交,他第一次看到此帖实际就是在我家。当时先父叮嘱他不要外传,所以他在书中称此帖“近复流落燕市,未卜伊谁唱得宝之歌”。先父在此帖跋语中有“壬申春偶因橐钥不谨竟致失去,穷索累日乃得于海王村肆中……”之说,是指一九三二年此帖被我家一仆人吴荣窃去后又复得之事。吴荣窃得此帖,便拿到一个与我家没有交往的古玩铺“赏奇斋”求售。掌柜的一看便知道是从我家窃得的东西,遂表示只肯以六百元买下,否则就报告公安局,吴荣只好答应。“赏奇斋”掌柜把上述情况告诉了“德宝斋”掌柜刘廉泉和“文禄堂”掌柜王搢青,并请他们通知我家。刘王二位与先父商议,认为最佳办法是不要追究吴荣,而尽快出钱从“赏奇斋”把此帖赎回来。先父一一照办。此事如无“赏奇斋”与刘王两位帮忙后果就不堪设想了。所以除偿还“赏奇斋”六百元垫款外,我家又赠掌柜的一千元作为酬劳。此帖拿回后先父就决定影印出版。当时他是故宫博物院负责鉴定书画碑帖的专门委员,于是就委托故宫印刷所影印,命我把此帖送到东连房(印刷所的工作室),由经理兼技师杨心德用十二寸的玻璃底版按原大拍照,张德恒(现在台北故宫)冲洗。这是此帖第一次影印发行。那时距今已整六十年了。

◎ 先父逝世后,抗战期间我离家到重庆工作。家中因办理祖母丧事亟需用钱,傅沅叔世丈代将此帖作价三万五千元,由“惠古斋”柳春农经手让与张伯驹。此帖在我家收藏了二十余载;在张家十数载,随陆机《平复帖》等名迹一起捐献给国家。自此以后,蔡襄此帖便入藏故宫博物院。以上便是《石渠宝笈三编》著录此帖以后的收传情况。

—节选自朱家溍《从旧藏蔡襄〈自书诗〉卷谈起》, 原载《书法丛刊》一九九二年第四期

阅读链接

张伯驹对蔡襄《自书诗》改成手卷的看法—

◎ 那天在酒席筵前,从“平复帖”、“游春图”谈到“蔡襄自书诗册”,这都是一同捐入故宫博物院的。伯驹说:“听说《蔡襄自书诗册》到故宫博物院以后,又重新揭裱,改成手卷了,是有这回事么?”我说:“是揭裱改成手卷了。”伯驹说:“是你出的馊主意?”我说:“当然不是!事先我也不知道,如果我知道,我就坚决反对了。”伯驹说:“蔡襄自书诗册,完完整整毫无残破的情况,为什么要揭裱呢?简直是大胆妄为。当然在宋代曾经是卷,不过裱成册已经又几百年了,有什么必要又重裱。”我也了解伯驹的心情,他完全能料到我决不是出主意揭裱的人,不过因为我家曾经是《蔡襄自书诗册》的收藏者,所以要在我面前共同发泄一下,这是可以理解的。

—节选自朱家溍《几净闲临宝晋帖 窗明静展游春图》,原载《收藏家》一九九八年第一期

《自书诗》卷,作者为「宋四家」之一的蔡襄,他的书法在宋代已享有很高的声誉,被推为本朝第一。此件笔致飘逸,点画精美,充分展示了蔡襄中年清健圆润的书风特色与纯熟的功力,「为蔡书之最精者」。

宋 蔡襄 自书诗卷纸本行书纵二八·二厘米 横二二一·二厘米故宫博物院藏

《诸上座帖》是「宋四家」之一黄庭坚草书的代表作,「自明以来已誉为黄书第一」(《丛碧书画录》),字法奇宕,如马脱缰,无所拘束,显示出书者悬腕摄锋运笔的高超书艺。

《雪江归棹图》卷是宋徽宗赵佶所作的一幅山水画,张伯驹先生赞其「布置精密,笔意超绝」,代表了徽宗时期画院的艺术水平。

《百花图》卷多认为是南宋女画家杨婕妤所画,《石渠宝笈初编》中评为「列朝人画卷上等」,是目前已知现存最早的一件女性画家的作品,张伯驹先生甚至认为「唐宋以来女子画此卷为孤本」。

《孟蜀宫妓图》轴(现称《王蜀宫妓图轴》)是「吴门四家」之一的唐寅所画,工笔重彩,细致入微地描摹了宫妓四人,显示出唐伯虎在造型、用笔、设色等方面的高超技艺。

除此之外,张伯驹先生还收藏了多位艺术史上著名书法家、画家和重要流派的作品,其精品之多、质量之高,使他成为二十世纪有定评的六大收藏家之一。

宋 赵佶 雪江归棹图卷绢本淡设色纵三〇·三厘米 横一九〇·八厘米故宫博物院藏

大家之途—成为大家的几个因素

要成为书画鉴藏大家,一般来说,必须具备几个主客观因素:自身的兴趣和爱好、渊博的知识及辨伪识真的眼光、必要的经济基础、购藏的魄力等。如果有历史创造的机遇,那就更是鉴藏家之福了。

清代康熙、雍正直至乾隆时期,清王朝走向兴盛并发展到顶峰,乾隆皇帝对书画艺术十分重视,民间的书画精品持续向内府集中,使得内府收藏的书画达到了惊人的数量,可谓中国历史上书画的一次最大规模的汇集。乾隆皇帝自乾隆八年(一七四三年)十二月起,开始了编纂著录内府书画的工作,陆续纂辑完成《秘殿珠林石渠宝笈》初编、续编和三编,著录书画一万余件。这对于古代书画的保护和传承具有重要的意义。此后,随着清政府控制力的衰退,内府书画收藏遭到了劫掠:第二次鸦片战争时,英法联军将圆明园所藏书画洗劫一空;八国联军侵占北京时,皇家苑囿甚至紫禁城内的书画都受到了不同程度的外盗;清帝逊位后,溥仪又将一千两百余件书画精品盗运出宫,伪满覆灭后在东北散佚。这些都造成了中国古代书画精品的外流和损毁,令人痛心。但另一方面,长期贮藏宫廷内府的书画精品的外流,恰恰给民间收藏家提供了一个难得的接触古代书画的契机。这是张伯驹先生开始收藏生涯的历史和社会背景。

张伯驹先生生于书香门第。其曾祖父张致远饱读诗书,藏书有万卷之多。祖父张瑞桢为光绪甲午科举人。生父张锦芳乃清末廪生,曾任度支部郎中,一九一三年任众议院议员、道尹等职,能诗善文,有诗集《修竹斋引玉咏》行世。张伯驹六岁时,因伯父张镇芳两子女早殇,故将其过继为子。张镇芳二十一岁中廪生,次年以乡试第一中举,二十九岁中进士,也是饱学之士。张伯驹在嗣父的安排下入塾读书。在名师的指导下,张伯驹受到了系统的传统文化教育。一九一一年后,张伯驹离开项城私塾,到天津「新学书院」读书,负责他学业的,是有「南开校父」之称的严范孙。这些都对他成年之后的兴趣和志向有着深刻的影响。

宋 吴琚 杂诗帖卷纸本行书、草书故宫博物院藏

成年后,张伯驹先生虽在父亲的安排下进入军界,但他目睹内战频仍,政坛更换,官场腐败,非自己志向所在,便毅然从中脱身。一九二七年,三十岁的张伯驹先生偶然在琉璃厂购得康熙御笔「丛碧山房」匾额一块,「为予收蓄书画之第一件,而予所居好植蕉竹花木,因自以为号」(《丛碧书画录》),并且把自己的宅院命名为「丛碧山房」,可见对这块匾和书画文物的喜爱。从此,儿时埋在心底的种子生根发芽,一发而不可收,书画鉴藏成为他一辈子的心之所属。他曾自云:「三十以后,嗜书画成癖。见名迹巨制,虽节用举债,犹事收蓄。人或有訾笑焉,不悔。多年所聚,蔚然可观。」当他终将《张好好诗》卷收藏后,「为之狂喜,每夜眠置枕旁,如此数日,始藏贮箧中」(《春游琐谈》),并改字号为「好好先生」。而此时,他已经五十三岁,仍保持着对书画鉴藏的初心和热爱。

张伯驹先生在收藏过程中,鉴、藏相长,收藏促进了眼力的提高,而眼力的提高又使他明辨更多珍品,藏以促鉴,鉴以明藏,形成了良性循环。张伯驹先生青年时期累积的传统文化知识和素养,为他在辨别古书画方面的快速成长提供了基础。他曾见过唐寅《行书诗》卷,说此卷至精,但有人以其中「扬州」写为「杨州」而断为伪作。张伯驹认为:「扬者为杨,抑者为柳,扬杨本系一字」,所以并非唐伯虎误写。他进而评论道:「未学小学而论字,误以断名迹真伪,岂不甚谬。」(《丛碧书画录·元颜辉煮茶图卷》)由此可见其训诂造诣之一斑。我们还可以从对《游春图》的考证一窥他对古书画的鉴定方法:「是卷自宣和以迄南宋元明清,流传有绪。证以敦煌石室、六朝壁画山水,与是卷画法相同,只以卷绢与墙壁用笔傅色有粗细之分。《墨缘汇观》亦谓山峦树石空勾无皴始开唐法。今以卷内人物画法皆如六朝之俑,更可断为隋画无疑。按中国山水画,自东晋过江中原,士夫见江山之美,抒写其情绪而作。又见佛像画背景自以青绿为始,一为梁张僧繇没骨法传自印度。是卷则上承晋顾恺之,下启唐大李将军,为中国本来之青绿山水画法也。」(《丛碧书画录》)可以看出,一方面,他对「流传有绪」非常看重,认为文字和文献的著录是前人眼光和经验的总结;另一方面,对于古书画的判定,他会从笔法、材质、皴法、内容等多方面考证,同时参以壁画、陶俑等其他艺术门类,而不是单单依靠一个具体的方面。实践证明,他的这套方法和眼力十分有效,也使他收藏了不少极其珍稀的法书名画。

元 赵孟頫 千字文帖卷纸本草书纵二四·一厘米 横二四〇·六厘米故宫博物院藏

宋 赵构书、马和之绘 诗经节南山之什图卷绢本设色纵二六·二厘米 横八五七·六厘米故宫博物院藏

宋 朱胜非 杜门帖纸本纵二八·七厘米 横二八·六厘米故宫博物院藏

收藏书画,尤其是古代书画珍品,必须要有雄厚的资金。张伯驹先生自军界抽身后,子承父业,任盐业银行常务董事,加上父亲留的雄厚遗产,为其收藏提供了重要的资金支持。他的第一件藏品「丛碧山房」匾额花费一千块大洋,《平复帖》四万元(银元,下同),《游春图》二百二十两黄金{关于《游春图》的购入价格,有不同说法。张伯驹在《春游琐谈》中自述为「以黄金二百二十两定价」,而当时的卖方代表李卓卿则说:「经六家共同商议,由穆蟠(磻)忱拍板定价,以二百两黄金的代价卖给张伯驹」(陈重远《古玩谈旧闻》,北京出版社,一九九六年),中间人马宝山则说:「经他(李卓卿)与马济(霁)川等反复商谈,最后以二百两黄金之价议妥。」(马宝山《书画碑帖见闻录》,北京燕山出版社,一九九七年)},杜牧《张好好诗》以「五千数百金收之」,蔡襄《自书诗》四万五千元,李白《上阳台帖》、唐寅《孟蜀宫妓图》、王时敏山水、蒋廷锡《瑞蔬图》共六万元,米友仁《姚山秋霁图》一万元,《摹怀素书》五千元。而这些只是他平生所收藏书画的一部分而已。

收藏书画花费巨大,当珍稀名品与现实困难同时摆在面前,就到了考验鉴藏家眼光和魄力的时候了。张伯驹先生虽然家境殷实,但后期仍不免捉襟见肘。他收藏《游春图》时,古董商要价黄金二百二十两,当时张伯驹「屡收宋元巨迹,手头拮据」,如无奈放弃,则会与此「存世最古之画迹」失之交臂,遗憾终生,甚至此画极有可能「流出国外」,这是张伯驹先生不能忍受的。「因售出所居房产付款,将卷收归」。(《春游琐谈·隋展子虔游春图》)所售出的房产位于弓弦胡同,是其长居之所,占地十五亩,原为李莲英的宅子。杨仁恺认为张伯驹「背水一战,将他在北平的房产变卖,以了结平生的心愿,此事非大智大勇者决不能下此决心」。

大家之品—鉴藏理念与民族大义

张伯驹先生的书画鉴藏始于爱好。他在《丛碧书画录·序》中说,「三十以后嗜书画成癖」。这对于一个从小受传统文化教育熏陶成长起来的富家子弟来说,是再正常不过了。在收到喜爱的书画后,「每于明窗净几展卷自怡。退藏天地之大于咫尺之间,应接人物之盛于晷刻之内,陶熔气质,洗涤心胸,是烟云已与我相合矣」。因喜爱而收藏,因收藏得以与古人神交,体会天地浓缩于咫尺、人物浮现于晷刻的乐趣,文物以形象化的视觉体验令收藏者对诗词、书法、绘画、印章等艺术门类融会贯通,进而胸中涤荡,心旷神怡。古往今来,这种精神层面的愉悦令多少鉴藏家醉心于此,乐此不疲。这不可不说是古书画的魅力,是中国传统文化的精粹所在。

如果仅限于此,张伯驹先生与历史上多数鉴藏家别无二致,也不会得到后世那么高的评价。其品格和贡献,主要在于他将个人收藏提升到了民族大义的高度。近代中国,内忧外患接踵而至,中华民族面临前所未有的大变局。反帝反封建、维护国家的主权领土完整成为有识之士的奋斗目标。对于文化艺术界人士来说,守护中华瑰宝、延续中华文脉就是他们的崇高使命。

张伯驹先生的乡土观念很重。他生于河南项城县秣陵镇阎楼村,虽少年即已离家,但一生乡音未改,而且他的诗文书画落款,一直沿用「中州张伯驹」。他还请陈半丁为其制印,文曰「重瞳乡人」,盖取舜和项羽皆重瞳子,而「两重瞳皆与吾邑有关……此印余不轻用,只于题画作诗时偶用之」 。(《春游琐谈·重瞳乡人印》)

从乡土观念生发出来的民族大义,结合近代以来的国家观念,使得张伯驹产生了强烈的民族使命感和爱国热情。他看重古书画的「世传有绪」— 国宝流出国外,失去了中华大地的根基,就丧失了「世传有绪」的意义。自一九四八年十月起,他在《新民晚报》副刊《造型》上连载《故宫散佚书画见闻录》,最后一篇「结论」中写道:「则书画之保存研究,似非小道,或谓为玩物丧志,或谓为作烟云过眼观,是皆懦夫市侩之语,谬哉!」针对当时很多文物外流,他痛心疾首,曾评价说:「约在民国十五至十七年间,日本在东京举行《中国唐宋元明清书画展览会》,宋元书画价值遂重,而流出者亦渐多。综清末民初鉴藏家,其时其境,与项子京、高士奇、安仪周、梁清标不同。彼则楚弓楚得,此则更有外邦之剽夺。亦有因而流出者,亦有得以保存者,则此时之书画鉴藏家,功罪各半矣。」(《春游琐谈·北京清末以后之书画收藏家》)他认为,古书画在国内藏家间流动,「楚弓楚得」是正常的,但流出国外就是罪过了。谈到五代阮郜《阆苑女仙图》卷未像「梁楷卷」一样在溥仪的授意下被陈宝琛经手卖到日本,张伯驹先生感慨地说,此图「未于刘(可超)手流出国外,诚为幸事」。据章诒和记载,张伯驹曾对章伯钧说:「不知情者,谓我搜罗唐宋精品,不惜一掷千金,魄力过人。其实,我是历尽辛苦,也不能尽如人意。因为黄金易得,国宝无二。我买它们不是为了钱,是怕它们流入外国。」

元 钱选 山居图卷纸本设色纵二六·五厘米 横一一一·六厘米故宫博物院藏

为保珍贵的古书画不致外流,张伯驹先生在购入之后,极少再次转手。他花四万元购入《平复帖》后,「时白坚甫闻之,亦欲得此帖转售日人,则二十万价殊为易事。而帖已到余手」。他在售房购入《游春图》后,「南京政府张群来京,即询此卷,四五百两黄金不计也。而卷已归余有」。言语之间,颇显坚定与自豪。相比于《游春图》「永存吾土,世传有绪」,他虽售房收蓄,还有人「訾笑」,但他不为所动,「不悔」。他认

为,《游春图》犹如「鲁殿仅存之国珍」,他不果断购藏,其定「已不在国内矣」。从《平复帖》和《游春图》的购藏过程来看,张伯驹先生在当时购藏珍贵书画的出发点,是出于文物自身流传有绪的考量。同时,他认为由故宫博物院收归是这些书画最好的归宿。他曾谏言故宫博物院:「一、所有赏溥杰单内者,不论真赝,统由故宫博物院价购收回;二、选精品,经过审查价购收回。」中年之后,先生「屡收宋元巨迹,手头拮据」,但为避免文物「流出国外」,即使「鬻物举债」甚至变卖房产也要收购一些珍贵的文物,其他人出高价也不卖出,说明其收藏不以牟利为目的。日军侵华,北京沦陷,先生「携眷入秦。帖藏衣被中,虽经乱离跋涉,未尝去身」。言语之间,透露出一位视国宝为生命的大收藏家的至高品格,体现出张伯驹先生对于书画珍品和民族文化的强烈认同感,这些行为都是在他民族主义的观念下进行的,是他收藏书画的重要动机。

元 王冕、张观、赵雍、朱德润、方从义 元五家合绘图卷纸本墨笔故宫博物院藏

此手卷画兰、菊、竹三段,各有文氏亲笔题咏。用笔写意,简率之中见生动秀逸之致,墨色清润淡雅,显示了诗、书、画结合的笔墨境界。中国传统文化以拟人化的手法,通过褒扬兰、菊、竹的自然属性而歌颂或表彰文人的道德品质,体现了中国花卉画的特殊功能。

大家之格—烟云过眼与化私为公

早在壬申年(一九三二年),张伯驹先生撰写《丛碧书画录·序》时,已谈到了他鉴藏古书画的「烟云过眼」观。「烟云过眼」源自苏轼为宋英宗驸马王诜作的《宝绘堂记》,其文曰:「君子可以寓意于物,而不可以留意于物……凡物之可喜,足以悦人而不足以移人者,莫若书与画……家之所有,惟恐其失之,人之所有,惟恐其不吾予也。既而自笑曰:吾薄富贵而厚于书,轻死生而重画,岂不颠倒错谬,失其本心也哉?自是不复好。见可喜者虽时复蓄之,然为人取去,亦不复惜也。譬之烟云之过眼……于是乎二物者常为吾乐而不能为吾病。」但张伯驹先生较此则更进一步,以民族、国家大义为落脚点,少了一些不舍,多了一些豪放旷达,与苏轼「烟云过眼」注重自我修养的内涵大有区别。

清 吴历 兴福庵感旧图卷绢本设色纵三六·七厘米 横八五·七厘米故宫博物院藏

中国历史上的书画收藏家不少,如项元汴、高士奇、安岐、梁清标等,但其藏品能够「子孙永保」者甚为罕见。张伯驹先生对清末民初的几位北京书画收藏家更为熟悉,如完颜景贤「精鉴赏,所见甚广」,著《三虞堂书画目》,共录有百四十六件,「多系珍品名迹」。但「景氏故后,遗物散失殆尽」,或流于日本,或流于国内收藏家之手。著名鉴藏家杨荫北收藏颇丰,但「晚年窘困,全部陆续让出」。另一鉴藏家关伯珩在收藏书画方面亦颇具魄力,但关氏故后,所藏亦陆续让出。

张伯驹先生对此感慨良多,自言曰:「自鼎革以还,内府散失,辗转多入外邦,自宝其宝,犹不及麝脐翟尾,良可慨已。予之烟云过眼,所获已多。故予所收蓄,不必终予身为予有,但使永存吾土,世传有绪,是则予为是录之所愿也。」这就是先生收藏的最大动力,也是他花费巨资,甚至变卖房产也在所不惜的魄力之源。为文物永存吾土而收,为保存中华文化而藏,张伯驹身上体现的崇高民族主义情感和爱国情操值得我们永远学习。

在收藏了大量书画珍品,尤其是在经历了上海被人绑架勒索和携带珍品跋涉入陕之后,藏品虽万幸未受损失,但也让张伯驹先生战战兢兢、如履薄冰,促使他更紧迫地思考自己藏品的归宿问题。

清 樊圻 柳村渔乐图卷绢本设色全卷纵二八·六厘米 横一六七·八厘米故宫博物院藏

清 禹之鼎 纳兰性德小像轴纸本设色 纵五九·五厘米 横三六·四厘米故宫博物院藏

新中国建立后,张伯驹先生在致周恩来总理的信中说:「在国民党时期,曾对家人潘素立有遗嘱,谓我所藏主要珍品,遇人民爱戴,政府修明之政府,应不以自私,捐归公有。」一九五六年,张伯驹、潘素夫妇将所藏的八件顶级法书珍品捐献国家,时任文化部部长的沈雁冰专门为其颁发了褒奖状。曾经「烟云过眼」的藏品得到了最好的归宿,也达到了张伯驹「永存吾土,世传有绪」的愿望,他也终于可以释然:「此则终了宿愿,亦吾生之一大事。」这八件法书后来由国家文物局拨交故宫博物院收藏,张伯驹赠送毛泽东主席的李白《上阳台帖》后来也转赠故宫博物院。如今,故宫博物院藏有张伯驹鉴藏的书画共二十一件,他还捐赠给吉林省博物院数十件书画(参见闫立群《一段机缘留下珍宝无数— 吉林省博物院藏张伯驹、潘素夫妇捐献书画作品》,《荣宝斋》二〇一一年第九期),这些历代书画精品均已成为国家的重要财产,保留着中华文脉,延续着我们民族的精神和文化。

附:张伯驹捐献古书画文物精选一览