什刹海边忆故交

周汝昌

红学家,古典文学研究家,诗人,书法家,著有《红楼梦新证》

每日下午课余,闲步而造园,入厅后,自寻座,宾主往往不交一言,亦无俗礼揖让之烦。

我由此深知,张伯驹先生为人,坦荡超逸,潇洒天真,世所罕见。

在他眼中心中,并无尊卑贫富之分,只有高下雅俗之别。

这种人品性情,我只在书册中依稀仿佛知之,如明末清初张岱,大略相似。

我深重其为人,过于他的其他方面。

张伯驹先生,号丛碧词人。我获交于张伯驹先生,一在词学、一在红学,两者交逢,不期然而有会心不远之欢,投契日深,相知遂久。其时,我在抗战胜利后重返燕园续业,先生居于展春园,相去数武。展春者,因收藏展子虔《游春图》而取名,其地实为康熙时果亲王胤礼之故园,先生得其东半(其西半为当时名人所有),景物无多,有小楼二处,回廊相接,外楼袁大公子住之,时已年迈,犹攻德文书籍,恂恂如也。内楼为大客厅,有前厦,厦前莲池,厅后植芭蕉。我从燕园循野径,过小溪,入园门,有一大过堂,穿之而达客厅。入厅则巨案数条,目中琴棋卷轴,名砚佳印之属,此外无一尘俗事物。我每日下午课余,常闲步而造园,入厅后,自寻座,宾主往往不交一言,亦无俗礼揖让之烦。我由此深知,先生为人,坦荡超逸,潇洒天真,世所罕见。他见了名人贵人是如此;见了青衿学子,草野村氓,亦是如此。在他眼中心中,并无尊卑贫富之分,只有高下雅俗之别。这种人品性情,我只在书册中依稀仿佛知之,如明末清初张宗子(岱),大略相似。我深重其为人,过于他的其他方面。

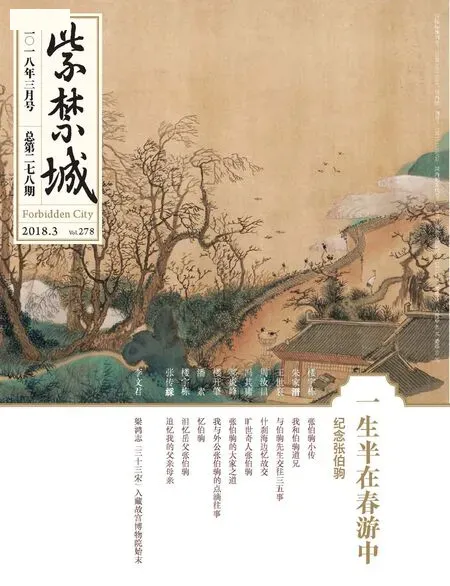

张伯驹先生曾经生活过的承泽园旧影

张伯驹书《七言对联》

我与先生相交,始自一次展览会—先生将自藏的珍贵书画精品,在燕大中文系楼上举办了一个小型展览。其时我正致力于研求曹雪芹的家世背景,闻得此展品中竟有《楝亭图》,大喜!立时趋而就观— 只见大玻璃柜展出了巨轴的一小段。墙上则悬有饮水词人纳兰性德的小照,彩色立幅,诧为异品。见其四围绫边上,名家题咏已无隙地。这当中首先是藏主张先生的《贺新郎》,词句中涉及了红学旧说贾宝玉即纳兰一义。其词云:

墰坫君牛耳,镇风流,插貂勋戚,簪花科第。善怨工愁缠绵甚,芳草荃兰托意,徐司寇,堪称知己,应是前身王逸少,对江山,漫洒新亭泪。看玉骨,横秋水。

词如饮水能醒醉,怪才人,偏多薄命,天胡相忌,有限好春无限恨。此恨何时能己,又今日,侯升壮悔,留取楝亭图卷在,几伤心。旧梦红楼里,怜同病,应须记。

我于是一时乘兴,步韵连和了两三首,每句下都有细注,句句是讲曹家的史迹实事。

张先生看了,见我年少(我比他小二十岁),以为文笔不差。他因此将刊本《丛碧词》送我一部。我拜读了,在音律上提出了一些拙见,先生一一从善如流。这样的事,在古人中也是难得有之的,我益发钦佩他的雅量。但我们的交契犹不在此一端。随后,我为词集撰有跋文一则,其中提出,如以词人之词而论(有别于诗人之词、文人之词、学人之词、杂流之词),则中国词史当以李后主为首,而以先生为殿— 在他之后,恐怕不易再产生这种真正的词人。由于我是从学术、文艺上从公论断,并无丝毫阿谀献颂之心,这使他非常感动。从此,更引我以为知音。他以后凡作词,没有一篇不是写与我看,听我意见的。记得一次同游大觉寺,他年事已高了,坐在玉兰花下,袖出一词让我看,两眼全神贯注地望着我— 看我读词时的「面部表情」!这种情景,我自然是很难忘的。

张伯驹绘《垂杨飞絮》

张伯驹书《四言对联》

先生酷爱中华艺术,举凡书画词章、歌弦筝竹,无不诣习。因有同好,共语易投。先生工余派须生,记得有一回是张先生唱《空城计》,我为他操琴,高唱「卧龙岗散淡之人」,十分过瘾。

一九五一年我应成都华西大学之聘,离京入蜀,行前承他特邀「庚寅词社」的社集笔会,为我饯行。定题选调,记得是《惜余春慢》。数十位老词人都有佳作— 那是我在展春的最末一次聚首。一九五四年我回到北京,未过多久,张先生就移家来到了什刹海后街的南岸。从此,除了他到我的寓所来访以外,我也曾多次到他的新居拜访,重续翰墨弦歌之襟契。

这处湖畔新居,地方不大。进门以后,一路通往东边别院,我以前从未步入过,通常我走的是往南、再往东进入一个窄窄的小院子的另一条路。循南院墙,是一道小巧的游廊,廊东端就是翠竹、牡丹、紫藤、海棠,还有一大理石细雕石座。面对游廊的这一排房屋,就是客厅、居室了。这与展春园比起来,那是太狭小了,不过还是有北京雅居的风味— 这么一点点仅存的风味,「文革」之后我再去时,已是荡然无复痕迹了,那么小的一个院子,竟然也成了「大」杂院。张先生被「挤」到尽东头的一二间屋里,原有的好一些的家具(书案、琴桌、书架……)也一无所有了,不禁令人黯然伤怀。

张伯驹绘《梅兰》

后来见面就不频数了。但今日能记忆清楚的,也不止一次,然而大抵都是张先生特意要我必去的。

有一次是成立书法研究会,记得在燕京大学时,他对我的一篇书法史论文,曾给以「最高评价」;对这次的文章他说了些什么,却已全不记得了。

又有一次,却是我与家兄祜昌同往的。那是一九六三年,有关部门正筹备纪念曹雪芹逝世二百周年的盛会,规模宏大。张先生想把一班还能演奏「十番乐」的中华古乐合奏的人聚起来,把众多的吹、弹、拉、敲……的民族器乐的旧曲恢复起来,以贡献于纪芹大会—因为《红楼梦》里也写到了十番乐,后人已很难听到,几乎是濒于绝响了。那次天色已略晚,我与家兄一进客厅,就见满厅都是客人,满地都是钟鼓丝竹乐器。张先生一见是我们来了,面现喜色,立刻对那些座客说;「红学大师来了!请你们特奏一曲,让他评赏。」于是,大家各自拿起擅长的诸般乐器,众音齐奏,又有错综变化。「此曲只应天上有,人间能得几回闻?!」如今追想起来,真是一种「天上」仙乐的境界。张先生让我向筹备会介绍推荐此一「乐班」,并愿为大会义务表演,但该会未予重视,张先生的这一愿望不曾实现。我想那些十番音乐家,大概也都凋零殆尽了吧?

还有一次,说起来更令我永难忘却:我六十周岁那年的生日,却蒙几位忘年交老友记忆清楚,到了那日,定要在鼓楼前的湖南饭庄为我祝寿。这次聚会,年纪最高的是张先生、朱家溍、徐邦达三位专家名流。席间,张先生展示了特为我写作的新词的墨幅,对我坚持研《红》,不畏艰难,备加奖赞。徐先生画了一幅翠竹横卷— 他的画非常名贵,向来是不肯轻为人作的。朱老也有绝句见赠。

席后,回到丛碧小院聚谈— 进烟袋斜街,过银锭桥,循湖岸,拂丝竹,缓步谈笑而行……此情此景,如在目前,而那早已是二十三年前之事,如今张先生已然谢世十八年之久了。念及此,曷胜感切。

诗曰:

后湖莲藕已无香,新住词人最数张。却忆郊西承泽苑,展春盟社久沧桑。

(本文选自周汝昌《北斗京华:北京生活五十年漫忆》,中华书局,二〇〇七年六月)