关于东京艺术大学藏西汉金错铜管的观察与思考

郑 岩

(中央美术学院 图书馆,北京 100102)

论者多引鲁迅“深沉雄大”一语来概括汉代艺术的时代风格①,站在今人的审美习惯来说总体上并无不妥,但我们不能因此忽略汉代艺术亦有精致细密一格。1965年河北定县(今定州市)三盘山122号墓出土西汉武帝晚期金银错铜管即其典型的一例(图1、图2)②。铜管高26.5厘米,直径3.6厘米,中空,分为上下两段,以子母口套接,两段中间又各有一个凸起的轮节,将外壁分为四个区段,展开面积为299.7平方厘米(含轮节部分)。其上的图像以金银错技术完成,包括人物、鸟兽以及龙凤等共126个单体,并镶嵌80颗圆形和菱形的绿松石,空白处以黑漆填补,辉煌灿烂,精美异常。此物为连接车伞盖杠上部达常和下部桯的管箍,鉴于其定名尚有争议,本文暂简称之为“铜管”③。

1999年,河南永城黄土山2号墓出土两件金银错铜管④,外壁也饰有同样题材和风格的图像,未镶嵌绿松石和填漆,色彩较三盘山铜管更为明快。与永城铜管最为接近的是今藏日本滋贺县Miho博物馆的一件金银错铜管⑤。此外,学者们在讨论三盘山铜管时,还提及东京艺术大学美术馆收藏的一件金错铜管(图3、图4、图 5)⑥。2012年4月 19日,笔者利用到东京艺大演讲的机会,在松田诚一郎教授帮助下,仔细观察了这件著名的藏品。

上述5件铜管的形制、图像题材、风格、技术十分相近,可知这类作品的出现并非个别现象。本文试图在对东京艺大铜管观察的基础上,谈一点粗浅的认识。与图像学的研究倾向不同,笔者试图从作品的形式和视觉特征入手,探讨这一时期图像和观看的关系。除了图像本身,也注意技术、器形、材质等物质性元素,并尝试将这类微小的器物放置在宏大的历史坐标系中来理解,“管窥”当时中国美术史的转变以及与外部各种因素的关系。

一、风格与创作

已有多位学者从技术、图像等方面对定县三盘山铜管作过深入研究⑦。先师刘敦愿先生对于其图像的造型特征进行了详细分析,在此不再重复描述图像的种种细节。

永城黄土山2号墓出土的两件铜管形制相同,管内残留有木质。编号M2:559的铜管出土于东车马室(图6、图7),高25厘米,直径3.6厘米,其下部近二分之一锈蚀严重。自上而下第一区段形体较大的动物是一大象,二人持策坐于象的头与背之上。此外还穿插野猪、天马、鹿、虎和各种鸟类。第二区段似以骑士射虎为核心,但骑士部分已残,另外还有龙、凤和其他鸟兽。第三区段有虎食野猪、豹和各种鸟类。第四区段已残。编号M2:560的一件出土于西车马室,高25.9厘米,直径3.1厘米,十分完整(图8、图9)。第一区段的偏上部有一大象,背上二象奴。第二区段的核心是一骑士射一怪兽,发掘报告称“猎手深目高鼻,发髻高耸,穿条纹上衣,像是西域或少数民族的人种。⑧”第三区段以一匹双峰驼为中心。第四区段的核心是一昂首的凤鸟。各区段又杂以各种鸟兽、山峦和云纹,异常华美。

图1 河北定县三盘山122号西汉墓出土金银错铜管

图2 河北定县三盘山122号西汉墓出土金银错铜管展开图

Miho博物馆的铜管曾刊于伦敦埃斯肯纳齐行(Eskenazi Ltd.,London)展览图录(图 10、图 11)⑨,李学勤和艾兰(Sarah Allan)对此有较详细的介绍⑩。这件铜管高26.5厘米,直径4厘米,各区段画像中的主要形象与黄土山两件铜管相同,色彩也十分相近。此物与永城两器极有可能出自同一作坊,也有可能是同一区域出土的。

东京艺术大学铜管20世纪初出土于朝鲜平安南道大同江古墓,为西汉乐浪郡的遗物,按照早年喜龙仁(Osvald Sirén)的说法,是一农民偶然所得⑪,其大小、形制和图像内容与三盘山铜管所见基本一致。其尺寸有多种报道,据松田教授和笔者的实测,高25.4厘米,直径3.65厘米,外壁展开面积为291.3厘米(含轮节部分),下部边缘部分略残。图像中的人物、动物计有骑士1、马1、虎4、骆驼1、熊2、牛 1、野猪 1、鹿 15、猴 1、犬 5、兔 9、鸟 30、龙 1、凤(孔雀?)2、仙人2,总数为76。其间还穿插有变化万端的山形、云纹和神树。管内有木芯,经松田教授鉴定,是一种阔叶树⑫。在盛放此物的木函标签上,标注有“金错狩猎文铜管”的名称,分类号为“文化财十一”,并注明“昭和二年(1927年)七月六日购入”,故知其出土当在1927年之前。此物在昭和十六年(1941年)7月3日被定为“重要文化财”。1978年出版的《东京艺术大学藏品图录·工艺》将其年代误定为东汉,但对比三盘山和永城铜管来看,应同属西汉中期遗物。

这5件铜管上的图像总体上较为一致,每个区段形体较大的核心母题基本相同,一般第一区段为乘象,第二区段为射猎,第三区段为骆驼⑬,第四区段为凤鸟。个别有所例外,如东京艺术大学铜管第一区段为凤鸟而没有象。这些核心母题引人注目,有着决定性的优势。在此基础上,一些中、小型体量的动物和连绵不断的山峦、云纹则变动不居地穿插其间。另一方面,绝无任何两件铜管的图像在细节上完全相同。此前的研究者多认为这类铜管使用了相同的画稿,但仔细观察可以得知,这些铜管虽然可能出自共同的构思,反映了比较一致的主题和观念,但每一件均为单独设计。由于图像内容丰富,制作工艺也极为复杂,因此这种一致性和差异性的出现不可能是匠师率性而为,而是苦心经营的结果。这一方面说明作者试图通过特定的母题组合来表现共同的意义,另一方面又试图体现每一件作品独特的价值。

研究者认为三盘山和东京艺术大学铜管图像所表现的是西汉宫廷美术中普遍流行的祥瑞题材⑭。按照这种解读,包括龙、凤在内的动物属于祥禽瑞兽,云纹表现了神异的“气”。其中人物、动物与云纹和山峦的风格,可以比较清晰地区分开来。前者较为写实,人物、动物的形体结构表现得十分准确;相比而言后者则更具有表现性,例如山峦并不是作为实体的块面来处理,而呈现为屈曲流动的轮廓线,这些线条之间彼此穿插,而不是按照前后关系叠置。如果说人物、动物表现一种视觉经验,那么后者则是更为观念性的内容。换言之,这些山峦、云纹(或者也包括东京艺术大学铜管第三区段的一棵神树),并不是风景画,而是宗教性题材⑮,虽然它们与人物、动物在意义上彼此关联,但却采取了截然不同的表现手法。

我们暂不讨论这种风格各自的渊源⑯,值得思考的是这一时期美术整体变化的大势。简单地说,西周青铜器流行的兽面纹、凤鸟纹,在东周时期蜕变为较为抽象的蟠螭纹、蟠虺纹,有些细小的纹样中有类似鸟类羽毛的结构,可能意在表现“气”等形而上的概念⑰。大约从东周中期开始,宴享、射猎、战争等题材开始流行于青铜器和漆器上,这些场景性、叙事性、图绘式的图像虽然只占很小的比例,但不能忽视的是,同一时期帛画上的人物形象也在“再现”的道路上达到了前所未有的水平,更不必说文献和考古材料还可以证明,这时期的建筑中也出现了壁画。对于这种历史性的转变,杨泓师有精深的讨论⑱。

《韩非子·外储说左上》中的一段话在谈到再现性和观念性艺术的创作时,强调了视觉经验的重要性:

客有为齐王画者,齐王问曰:“画孰最难者?”曰:“犬马最难。 ”“孰易者? ”曰:“鬼魅最易。 ”夫犬马,人所知也,旦暮罄于前,不可类之,故难。鬼魅无形者,不罄于前,故易之也。⑲

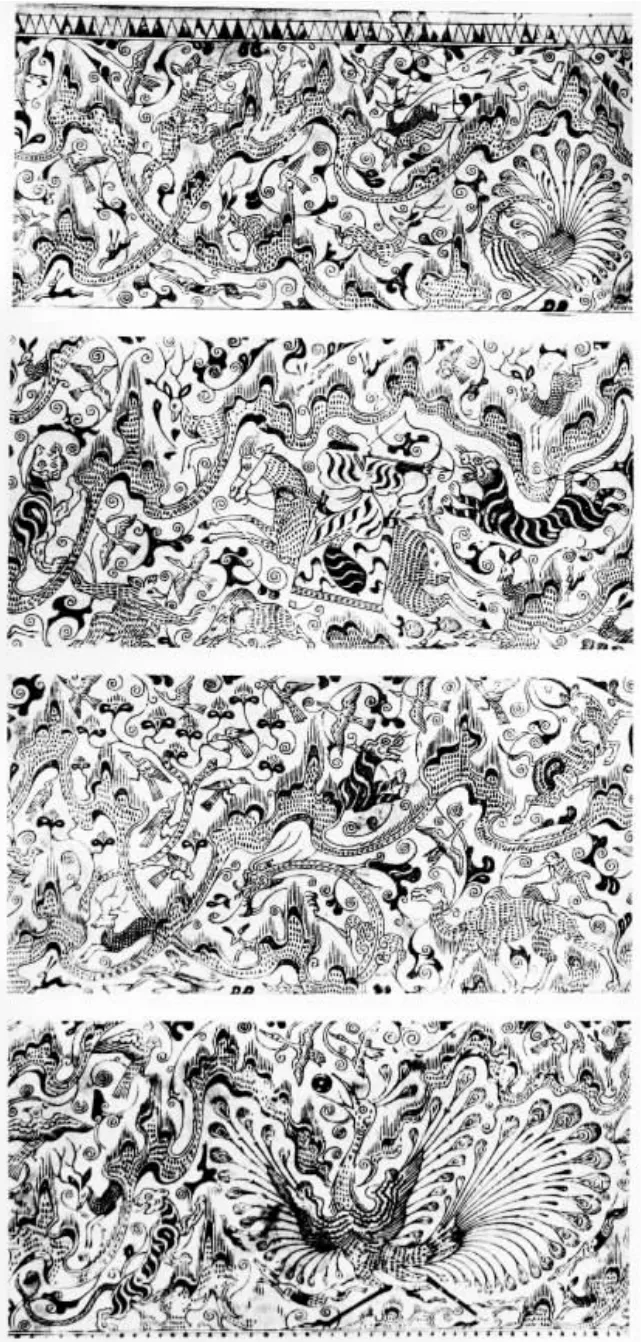

图3 东京艺术大学美术馆藏西汉金错铜管

图4 东京艺术大学美术馆藏西汉金错铜管展开照片

图5 东京艺术大学美术馆藏西汉金错铜管展开图

这段对话说明,至迟在战国时期,绘画中已有了比较明确的对于写实的追求。除了狗马等“人所知”的题材,“无形者”鬼魅也呈现于图像之中。值得注意的是,蟠螭纹、蟠虺纹等几何纹样与写实性图像在东周时期很少彼此杂合,而西汉铜管上的图像则显示二者的交融。比较一下美国弗利尔美术馆(The Freer Gallery)藏春秋晚期至战国早期的车马狩猎纹铜鉴上的装饰图像(图12、图 13)⑳,便可以清楚地看到时代的差异。

图6 河南永城黄土山2号西汉墓金银错铜管(M2559)

图7 河南永城黄土山2号西汉墓金银错铜管(M2559)展开图

《韩非子》所记客与齐王的对话为汉代人所熟知㉑,美术变化的大势也一直延续下来。这期间技法的“进步”显而易见,弗利尔铜鉴上的人物、车马和各种动物无背景,彼此缺少有机的关联,而西汉铜管图像中增加了山峦和云纹,各种元素彼此呼应,气势流畅。铜鉴上的人物、动物多为简单的剪影,工匠甚至无法恰当地处理车与马的关系,以至于四匹马背对背分列两侧。而铜管上的各种动物的造型相当圆熟,作为“无形者”的“气”呈现为云纹和山峦的形象,已不是原来的几何图案,绘画的特征更为清晰地展现出来,这时期的绘画如唐人所言,可以“穷天地之不至,显日月之不照”“有象因之以立,无形因之以生”㉒。

二、尺度与观看的矛盾

艺术风格并非在真空中发展,从逻辑上讲,图像与观者有着直接的联系,如战国和西汉建筑中的壁画,就曾引起作为观者的屈原和金日磾等人的各种反应㉓。但是,铜管却显现出这个问题更为复杂的一面。与大多数早期艺术品一样,铜管画像的制作并非出于纯粹的审美目的,其形态也不属于独立的“绘画”,而是器物的附属物。照片、线图以及越来越流行的数字复制品,导致我们在很大程度上忽略了器物的材质、尺度、技术等物质性元素,也忽略了对于图像与器物关系的关注。

实际上,这些铜管上的图像尺幅极小,一只鸟的长度大多不足1厘米。在观察东京艺术大学铜管上的图像时,我们需要借助放大镜和聚光手电筒,方能见其细节,而电脑中可随意放大的照片比实物更为清晰(图14)。然而,一个简单的事实是,古人并没有这些设备,他们要看清楚画像的细节非常困难。匠师在有限的面积上利用复杂的技术和材料制作如此细小的画面,既显示出材料的珍贵,也挑战了技术的极限。这些形象虽然微小,却并非剪影,而是尽其可能以流畅的双钩线条精确地表现人物、动物的结构,以小块面、平行线、散点表现其衣纹、毛发等细节。这种缩微的手法背离人们正常观看习惯,同时又在图像和观者之间建立起一种特殊的关系:一方面,图像诱导着观者的目光,培养出一种明察秋毫的观看方式;另一方面,这种特殊的目光反过来也期待着匠师的创造精益求精。《韩非子·外储说左上》记载的另一个故事,是这种关系的一个注脚:

燕王征巧术人。卫人请以棘刺之端为母猴。燕王说之,养之以五乘之奉。王曰:“吾试观客为棘刺之母猴。”客曰:“人主欲观之,必半岁不入宫,不饮酒食肉。雨霁日出,视之晏阴之间,而棘刺之母猴乃可见也。”燕王因养卫人,不能观其母猴。郑有台下之冶者,谓燕王曰:“臣为削者也。诸微物必以削削之,而所削必大于削。今棘刺之端不容削锋,难以治棘刺之端。王试观客之削,能与不能可知也。”王曰:“善。”谓卫人曰:“客为棘削之?”曰:“以削。”王曰:“吾欲观见之。 ”客曰:“臣请之舍取之。”因逃。㉔

巧术人的身份一半是艺术家,一半是术士。他声称其微雕作品不能用俗人的眼睛观察,而必须经过一系列类似宗教仪式的苦修,并借助特定的光线,才能养成一种与之匹配的具有特殊机能的目力。巧术人巧言令色,别有所图,但这类故事也说明,至迟从战国时期开始,上层社会中就风行这类奇技淫巧。符合道德标准的工匠是冶工,他们可以制作粗笨坚实的工具,却在艺术上毫无造诣。冶工所举的逻辑是生活常识,即刻刀尺码总是大于棘刺之端,他们识破了巧术人的伎俩,使得那只肉眼难以看到的猴子停留在了口头上。但是,艺术的逻辑总要突破生活常识,从这一点上说,棘刺之端的想象力是可贵的㉕。

《外储说左上》所记“客有为周君画荚者”的故事有着类似的情节:

图8 河南永城黄土山2号西汉墓金银错铜管(M2560)

图9 河南永城黄土山2号西汉墓金银错铜管(M2560)展开图

图10 日本Miho博物馆藏西汉金银错铜管

图11 日本Miho博物馆藏西汉金银错铜管展开照片

客有为周君画荚者,三年而成。君观之,与髹荚者同状。周君大怒。画荚者曰:“筑十版之墙,凿八尺之牖,而以日始出时加之其上而观。”周君为之,望见其状,尽成龙蛇禽兽车马,万物之状备具。周君大悦。此荚之功非不微难也,然其用与素髹荚同。㉖

图12 美国弗利尔美术馆藏东周铜鉴

“荚”一作“策”,有注家释为驱马之具㉗,但由于旁证材料不足,此处的“画荚”到底是一件什么样的器物,已难知其详。当周君以寻常的眼光看去时,其“与髹荚者同状”,然而借助于类似小孔成像的光学原理,在特定的光照条件下,却可以看到“龙蛇禽兽车马”等万物之状。这件作品与棘刺之端的猴子不同的是,它依然保留着一般“髹荚”的功能,但仍属无益之作。

“齐王”“燕王”“周君”并未道出其名;“客”“巧术人”也来自异国,同书所载棘刺之端雕猴故事的另一个版本中,“卫人”变为“宋人”㉘。这说明种种艺术设计项目的甲方乙方均属虚构,情节也被过分戏剧化,但是这些故事却折射出许多事实:其一,当时的上层社会普遍出现了对于无用、无益的工艺品痴迷的追求;其二,相关的技术正在获得突破性的发展;其三,匠师们可以享受“五乘之奉”,其社会地位远远超乎我们的想象。这几个方面对于艺术的发展至关重要,并一直延续到西汉宫廷中。那些善于机变,又掌握特殊技能的匠师与作为巫师的方士身份有所交叉,后者甚至一度在政治上与儒生们分庭抗礼。如果将有着政治和财富野心的骗子排除掉,他们之中一些人在技术上的成功,说明当时已经出现了高等级的专业技术阶层。《周礼·冬官·考工记》对于车的制作有着较为详细的记述,在“轮人为盖”一节提到伞柄的制作㉙。虽然其文字并未确切言及铜管这一部件,但可以推知铜管也与盖斗柄的“达常”和“桯”一样,属于“轮人”所作。

上述对话的转述者负责对这些现象做出自己的道德评判,其标准显然是功利论㉚。儒家的经典对于巧工的态度与《韩非子》截然不同,如《考工记》云:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”㉛但是,在这个问题上,儒家似乎是少数派,《老子》第四十五章云:“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。”㉜《庄子·外篇·胠箧》:“彼曾、史、杨、墨、师旷、工倕、离朱,皆外立其德而以爚乱天下者也,法之所无用也。”㉝《吕氏春秋·审应览·离谓》:“周鼎著倕而龁其指,先王有以见大巧之不可为也。”㉝

在“墨子为木鸢”的故事中,“巧”与“拙”皆出自墨子一人,但二者却是对立的:

墨子为木鸢,三年而成,蜚一日而败。弟子曰:“先生之巧,至能使木鸢飞。”墨子曰:“不如为车輗者巧也,用咫尺之木,不费一朝之事,而引三十石之任,致远力多,久于岁数。今我为鸢三年成,蜚一日而败。”惠子闻之曰:“墨子大巧,巧为輗,拙为鸢。 ”㉟

图13 美国弗利尔美术馆藏东周铜鉴车马狩猎纹展开照片

与輗一样,铜管也是一件实用的车器,属于墨子所说的“巧”作,而其上的人物、动物历历在目,与“画荚”上“龙蛇禽兽车马”同属一族,又属“木鸢”一类的“拙”术。铜管作者既是“巧”的冶工,也是“拙”的巧术人,实用功能与艺术价值在这件赏心悦目的作品中合为一体。但是,这并不意味着巧与拙的冲突已经消弭。

三、器形与观看的矛盾

以特殊的摄影技术或手工绘制的展开图使铜管外壁的画像一览无余,给研究者提供了便利,但同时展开图也将“实物”转化为一种非物质的“图像”,遮蔽了有形的器物。

装饰在器物上的图像与器物本身有着多种不同的结合方式。河南洛阳中州路战国车马坑出土的两组铜管(图15)㊱、秦始皇陵封土西侧出土的1号铜车伞杠中部的铜管以及同坑木车上的铜管(图16)㊲,外壁皆装饰银错或金银错的图案,无论是规矩的三角纹还是活泼的云纹,均以横向二方连续方式平列,环绕在器壁周围。这些纹样以一个单元连续重复排列,呈现出富有节奏的美感。观者从任何一个角度看到一两个纹样单元,就可以想象到其侧面和背面有着同样的纹样。这类纹样凸显了与器形的和谐统一,是古代器物装饰的主流。

与洛阳中州路和秦始皇陵的例子不同,河南辉县固围村1号战国墓出土的两组铜管外壁以金银错手法横向刻画交叉的龙与凤(图17)㊳,从一个角度看去,仅能见其一鳞半爪,而无法得其全貌。几件西汉铜管上的装饰图像是绘画性的,是固围村铜管装饰方式的进一步发展。绘画是在二维平面上展开的图像,但铜管为圆柱体而非一块平板,如此一来,内容复杂的图像与器物的结构之间便产生了尖锐的矛盾。匠师的设计图必须绘制于平面载体(如织物或木板,这也意味着铜管的曲面被匠师硬性地展开),否则就无法通盘经营各种物象的位置。图样与器物合为一体后,由于直径有限,观者从单一的角度只能看到铜管上一小条狭长的画面,形体略大的人物和动物,如骑士、凤凰、骆驼等均无法完整地呈现其形体,画面的全貌则必须依赖于观者与器物相对的运动来展现。

当观者在一瞥间看到画面的局部时,好奇心会诱惑、引导着他们蔓引株连地寻找另一部分。匠师巧妙地隐藏起设计稿左右两端衔接的痕迹,使图像浑然一体。在人或器物的转动中,观者看到的部分转换为他的记忆,继而淡忘,再观看,再记忆,再淡忘……知新与温故的欲望激发着旋转持续进行下去。这样,观者所见的图像便被转化为永无穷尽的图景,山峦、云气在运动中此起彼伏,变幻出奇妙的韵律,出没其间的人物、动物不可数计,加之缩微手法所营造的特殊观看方式,观者便会获得一种十分特别的心理感受,如同进入一个“小人国”(lilliput),跟随骑士,在山峦间追逐着动物奔跑,“始则终,终则始,若环之无端也”。

图14 东京艺术大学美术馆藏西汉金错铜管图像细部(松田诚一郎摄影)

图15 河南洛阳中州路出土战国金错铜管

这是我在东京艺术大学美术馆库房持续以手转动铜管时获得的印象。但是,不久我便意识到,汉代人大多无法采用这样一种观看方式。一个简单的事实是,铜管以及整个伞杠是被固定在车厢之中的,因此,要完整地看到铜管外壁装饰的画面,必须依靠观者身体的运动。然而,车厢内的空间并不允许乘车者自由地围绕伞杠转动。在秦始皇陵1号铜车中,驭者立于车厢右侧,空出的左侧位置尊贵,是为主人而设㊴,但因为车厢空间狭窄,复原时甚至将伞杠偏移到车厢左侧(图18)。在如此狭窄的空间中,不管是主人还是御手,谁都无法自如地在车厢中绕行。

退一步说,即使车厢内空间优裕,主人也未必会像我们想象的那样去从容细致地观察铜管上的图像。《论语·乡党》记孔子登车之容,云:“升车,必正立,执绥。车中不内顾,不疾言,不亲指。”㊵所谓“内顾”,即回头后顾。西汉初年,主张“改正朔,易服色制度,定官名,兴礼乐”㊶的贾谊在《新书·容经》中言之更详:

坐乘以经坐之容,手抚式,视五旅,欲无(“无”为衍字)顾,顾不过毂。小礼动,中礼式,大礼下。坐车之容。

立乘以经立之容,右持绥而左臂诎,存剑之纬,欲顾,顾不过毂,小礼据,中礼式,大礼下。立车之容。

礼,介者不拜,兵车不式,不顾,不言,反抑式以应武容也。兵车之容。

若夫立而技,坐而蹁,礼怠懈,志骄傲,视数顾,容色不比,动静不以度,妄咳唾,疾言嗟,气不顺,皆禁也。㊷

图16 陕西临潼秦始皇陵封土铜车马坑出土木车铜管

这几段文字总结了关于乘车的各种礼仪规范,其中谈到坐车时要手扶车轼,双目平视,即使顾盼,也不能超过车毂的界限,也就是说不能回首超过90°张望。在车中站立时,还要右手挽上车之索,左手按剑,保持身体平正稳定。身着铠甲乘兵车时,则要求更为严格,要不为式敬,以免损其威武之容;要反握车轼,不能回头,不能言语。至于在车上仪态懈怠散漫,举手投足违规逾矩,妄言喧乱,都是“非礼”的行为。

如此来看,上文所述铜管转动后其画面所呈现的效果,实际上是一种理想化的图景。但是,这种理想与其说是我们一厢情愿的想象,倒不如说是匠师的设计和期待。观看方式的戏剧性,以及精妙的构图和造型、斑斓的色彩,完全超出了器物本身实用的功能,冶工与巧术人只是在形式上合为一体,但内在的矛盾仍十分尖锐。在冶工一端,要保证铜管有着坚实挺拔的形态,完成它在力学上的重任,而在巧术人的那一端,艺术的追求不仅游离于功能之外,甚至包含着对于礼仪的背叛。

四、属性与功能

西汉铜管尺度、器形与图像创作、观看之间的矛盾难以解释,笔者在此只提出一些尝试性的思路。

第一种思路涉及铜管图像的宗教属性。研究者将铜管上的装饰称作“祥瑞纹”,与之相关的神仙之说在东周时期已在许多地区流行,《韩非子·外储说左上》与雕猴、画荚并列的还有“郑人争年”等故事㊸。西汉武帝时期,燕齐方士游走于朝堂,巫鸿和郑滦明均提醒我们注意,声称善于求仙的齐人少翁,在博得了武帝的信任后“作画云气车”㊹。

方士谈求仙之术,图像是最有力的工具。恰是在武帝时期,董仲舒综合阴阳家、黄老和法家思想,发展出天人感应的理论,强调“灾异遣告”,到西汉末年,变成对于谶纬的迷信,使得儒学走向神秘化㊺。尽管董仲舒也反对方士迷信,但相信灾异为上天遣告者并非董氏一人,况且他的儒家思想已杂糅了黄老的学说,这样,依附于黄老的神仙学说,就与以天人感应理论为基础依据的符瑞结合在一起,儒家重视图像的教化功能的传统与神仙家的巧术便不再对立。

与先秦巧术人不同的是,汉代的方士出于功利性目的,对图像的功能提出了新的解释,按照少翁的说法,“宫室被服非像神,神物不至”。武帝曾用一张白鹿皮制造皮币,还制造了麟趾金,用以发祥瑞之应㊻。这些手法和观念或许意味着祥瑞图既可表现“天垂象,见吉凶”㊼,也还保留着巫术的力量,能够与“神物”“天神”沟通。图像的巫术法力并不依赖人的眼睛发挥和运行,因此,车上的装饰是否可以被人们看到,就变得无关紧要了。

然而,单凭宗教的说辞还不足以解释图像与观者的脱节。神仙与图像的联系并不需要凭借肉眼的目光来建立,但方士们却首先要用图像征服皇帝们的凡胎肉眼。少翁即利用类似皮影戏的视觉幻象,赢得武帝的信任,这与棘刺之端雕猴那套把戏十分相似。这时期的祥瑞图像被普遍装饰在建筑、车马、服饰及其他器具上,除了武帝甘泉宫的建筑有较浓厚的宗教特征外,这些器具多属生活用品。因此,第二种思路应通向时人的现世欲望。

雕猴和画荚并没有任何道德与宗教的含义,可与青铜器中游离于礼法和功用之外的“弄器”视作同类㊽,而东周时期的“燕器”也与铜管的设计异曲同工㊾,如河北平山三汲战国中山王墓出土青铜方案即是一个典型的例子(图19)㊿。这件通高仅有36.2厘米方案,采用了青铜、金、银、漆木等多种材料,其底部为圆,案面为方,圆环形底座中间原有漆木板面,已朽,下部以两牡两牝四只温顺的梅花鹿承托,圆底之上以彼此穿插的四龙四凤聚合成的半球状,结构紧密,其上龙首向四角抬起,撑开一段疏朗的空间,龙首之上再以小巧的斗栱完成45°的调转,以达成与案面的衔接。圆与方,藏与露,密与疏,收与放,穿插与转折,稳定与灵动,这些概念和而不同,容于一器之中。其中鹿、龙、凤以雕塑的手法塑造,金、银、青铜的镶嵌组合构成丰富的色彩,四角则取自建筑中的构件,如此一器,几乎调用了所有的造型语言。我们通常看到的照片和测绘图,大多尽其所能充分展现底部复杂的结构,然而,所有这些构造和设计,不过只是方案的基座部分,其实际的功能仅仅在于支撑案面而已,如果将已朽的案面(或为漆木质)复原回去,凭案而坐,则一切光彩都将为案面所遮蔽,并不在观者视野之中[51]。

与龙凤错金银方案共存的还有以金银错铜虎噬鹿、犀、牛为底座的两具屏风,一对金银错铜双翼神兽,以及十五连盏灯等华美的器物。这些器物均出土于墓室东侧的椁室(发掘报告称之为“东库”),同出的还有大量青铜器、铁器、漆木器、陶器、丝织品和一具小帐。这些物品大多应属于燕器。在墓室内西侧的椁室(发掘报告称之为“西库”)内主要放置礼乐器、玉石器、铁器、漆木器和陶器,也有一对与东库相同的银错铜双翼神兽。值得注意的是,该室西北部和南部放置的9件铜升鼎,其中最大的一件有长篇铭文,表明是中山王所作。这组列鼎代表着墓主的身份和等级,但是九鼎形状不一,铸造时间有先后,显然是勉强拼凑为一套的。西库出土的一件方壶光素无纹,刻有长篇铭文,提到中山国的王系;而东库的两件方壶嵌红铜,镶绿松石,填蓝漆,构成一身令人眼花缭乱的外衣[52]。西库出土的大部分器物风格质朴,与东库器物的华美形成鲜明对比,如果说前者代表着传统,那么后者则是新的风尚。新风尚奢侈靡丽,耗费了昂贵的材料、大量的人工,也挥霍着图像本身。对于这些器物的主人而言,凝聚着工匠大量心血的家具,其意义主要不是体现于合体实用,而是被占有。它就在那里,却不一定被看见。

《晏子春秋·内篇谏下第二》:“寸之管无当,天下不能足之以粟。今齐国丈夫畊,女子织,夜以接日,不足以奉上,而君侧皆雕文刻镂之观。此无当之管也,而君终不知。”[53]与四龙四凤方案一样,西汉铜管雕文刻镂,也是消耗大量民力的“无当(底)之管”,也就是《盐铁论·散不足》所批评的“今庶人富者银黄华左搔,结绥韬杠。中者错镳涂采,珥靳飞軨”[54]。反观秦汉帝王所热衷的求仙,虽常常被放置在宗教史中理解,但实际上与商周时期作为“国之大事”的祭祀,以及后来佛教所宣称的普渡众生迥然有别。求仙和长生不老是个人欲望,其首要目的是“一人得道”,而后才是“鸡犬升天”。因此,与神仙观念相关的艺术,就不可能保持道统的素朴,而是充斥着五彩斑斓的浮华。

图17 河南辉县固围村1号战国墓出土金银错铜管

五、技术、材质与制度

《考工记》云:“故一器而工聚焉者,车为多。”[55]与纸帛上的绘画不同,铜管上的画像是借助于特殊的材料和技术完成的。铜器错金技术在文献中称作“金错”[56],大约出现于春秋晚期[57],至战国中晚期和西汉大盛。其基本方法是用金丝或金片镶嵌成华丽的纹饰或文字,再以“厝石”打磨光滑,通过不同材质呈色的差别构成图像[58]。铜管上细如毫发的凹线是以钢铁刻刀直接在器表錾刻的,即所谓刻镂、镂金,由于画面过小,很可能结合了鎏金的技术,而不是以金丝、金片嵌入[59]。

青铜器本身的美感既体现于器物的造型和纹样,也体现于材质本身。质地优良的青铜被誉称为“美金”[60]。所谓“美”,除了密度、硬度等物理学指标,也包括视觉的美感。金银错的盛行意味着青铜本身已无法满足人们的审美需求,上述平山三汲战国中山王墓金银错青铜器纷华靡丽,一改西周青铜器质朴、浑厚、凝重的传统。到西汉时期,金银错技术进一步发展,战国时期即已出现的鎏金铜器更为盛行,出现了诸如河北满城中山靖王刘胜墓长信宫灯、陕西兴平汉武帝茂陵1号无名冢1号陪葬坑博山炉等鎏金(铭文中称作“金涂”)作品[61]。刘胜墓四件铜壶的造型因袭传统,一成不变,但器表的变化却多姿多彩,其一(1:5014,图 20)通体鎏金银,装饰蟠龙纹;其二(1:5019,图21)装饰横向和交叉的鎏金宽带,又镶嵌鎏银乳钉和绿色琉璃;其三(1:5015,图 22)、四(1:5018)周身以金银嵌错华丽的鸟篆文[62],运用各种材料和手法装饰的图案和文字遮蔽了青铜原有的材质,金银被视为比青铜更加珍贵的金属。

图18 陕西临潼秦始皇陵1号铜车

从东周到西汉时期中国绘画艺术的发展也与整个社会结构、宗教的变化相关,值得注意的是祭祀偶像的出现。中原上古的祭祀以尸祭为核心,而画像盖为楚俗。随着楚文化影响的扩大,中原地区的家祭也部分采取偶像,汉代墓葬中出现的墓主像即与这种风气有关[63]。与这种变化相表里,社会的核心由宗族变为家庭。祖先的面孔遥不可及,故去的近亲音容宛在。此风一开,对于现实世界中犬马之类的描绘成为风气,人们的活动以具有叙事性的场景加以表现,鬼魅神灵也越来越多地诉诸图像,而不是停留在抽象无形的概念上。除此之外,来自游牧民族的影响也不可小觑,如铜管上所见骑士反身射虎的图式,有可能直接或间接地来自安息(Parthia,公元前247~公元224年)艺术[64]。在这种背景下,汉代出现的祥瑞理论除了通过的“瑞图”来表达,更可以诉诸这类生动活泼的绘画。

图19 河北平山三汲战国中山王墓出土金银错青铜方案

除了永城黄土山2号墓,出土鎏金或金银错铜车器的西汉诸侯王墓还有满城陵山中山王刘胜墓及其妻窦绾墓[69]、河北定县八角廊中山怀王刘修墓[70]、山东临淄齐王墓[71]、山东曲阜九龙山鲁王和王后墓[72]、山东长清双乳山济北王刘宽墓[73]和山东济南洛庄济北王墓[74]等。其中长清双乳山墓1号车的金银错铜车器及马器,也发现了绘画性的动物、山峦和云纹,包括4件小环(图23)、2件马镳,其风格与两件铜管所见相似[75]。崔大庸提出了一个重要的看法:

从目前汉墓中出土的车马器来看,凡全部车马器为鎏金者,品位较高,如双乳山汉墓中的二号车;而穿插有错金银的车马器,其品位则较低一些,如双乳山一号车的车马器基本上为错金银,三号车的车马器大部分也是鎏金的,只有车軎上有错金银花纹。可见,文献中所记的王车“金涂五末”是可信的。这从一个方面反映了错金银器华美而不甚高贵的独特 “身份”,尽管如此,错金银的器物仍比普遍青铜器的品位要高出不少。[76]

从这些考古发现来看,汉兴之初“自天子不能钧驷,而将相或乘牛车,齐民无盖藏”[77]的局面到西汉中期已有了彻底的改变,新的制度逐步建立起来[78],曾经被认为奢靡而偏离传统礼法的奇巧之器很可能又成为新制度的组成部分。西汉的车制缺乏系统的文献记载,参考《后汉书·舆服志》(取自晋人司马彪《续汉书》)对于东汉车制的记述来看,材质、技术、尺度、装饰图像等都是制度不可或缺的元素。虽然制度不可能具体到每个细节,但却再次为图像的使用提供了合法性的依据。

结语

大历史的河流是缓慢的,而艺术品作为个体则呈现出急剧变幻的斑斓色彩。由这几件铜管上的点点光影,可以得见战国秦汉这个大时代中国美术转变之一斑。然而,铜管不只是我们观察历史的通道,作为“作品”,其本身正是构成美术史研究对象的基本单位,因此,我们既要窥视远处的“豹”,又要细审手中的“管”。

本文提出问题的契机来源于对于实物的观察而非图片。在分析中,笔者使用了三组不同层次的概念,第一个层次是物质性的,包括尺度、器形、材质和技术;第二个层次是美术史研究的常规概念,包括图像的题材、风格、功能、意义;第三个层次是艺术作品外部的概念,包括礼制、宗教、道德、身份以及与这些概念相关各种话语。笔者尝试着结合时间的维度来思考上述各种概念之间的关系。我们可以初步看到,这些概念之间形成的种种因果关系并不是单线、单向、静态的,而是多维、动态、网络性的。目前所揭示的,只是这些关系的一小部分。

图20 河北满城西汉中山王刘胜墓出土蟠龙纹铜壶(15014)

图21 河北满城西汉中山王刘胜墓出土乳钉纹铜壶(15019)

图22 河北满城西汉中山王刘胜墓出土鸟篆文铜壶(15015)

在这个重要的历史转变期,各种思想流派和利益集团对图像有着不同的态度和使用方式。在《韩非子》作者的眼中,巧术人、画荚者、为木鸢者的所言所为荒唐可笑,毫无价值。与之不同,孔子则以“文”与“质”的和谐为最高的美学准则:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”[79]他们之间的共同点在于都将图像看作道德与礼法的指标,而不是纯粹的艺术问题。重要的是,图像并不单纯从属于某一种排他性的理论,而是有其自身的生命。在礼法、制度、宗教、物欲等等因素背后,流光溢彩的金丝银线意味着那些没有留下姓名的工匠们对于图像的理解正在发生深刻的变化。《荀子·富国》:“故为之雕琢、刻镂、黼黻文章,使足以辨贵贱而已,不求其观。”[80]所谓“不求其观”可能只是一种遁辞,实际上,活泼的线条色彩是制度、道德所无法驾驭的。观,可以理解为“外观”“美观”,也可解释为“观看”“观望”。那些与立车之容、坐车之容等传统礼法合而为一的图像,具备宗教、身份的象征意义,又可满足人们物质的欲望,而它们自身的语言也在可见与不可见的矛盾之间不断地生长。

(附记:本文写作得到松田诚一郎、许全胜、贺西林等教授,以及学棣王磊、董睿、刘文炯、张翀的指教和帮助,特此鸣谢!)

注释:

①鲁迅1935年9月9日致李桦信中说:“惟汉人石刻,气魄深沉雄大,唐人线画,流动如生,倘取入木刻,或可另辟一境界也。”张光福编注《鲁迅美术论集》,昆明:云南人民出版社,1982年,第490、497页。鲁迅原文特指汉代石刻,今人引用时则往往不注意所讨论的对象,推而广之。

②史树青《我国古代的金错工艺》,《文物》1973年第6期,第70页,图版六;河北省博物馆、文物管理处编《河北出土文物选集》,北京:文物出版社,1980年,图242。文物编辑委员会编《文物考古工作三十年(1949~1979)》,北京:文物出版社,1979年,第 46页。

④河南省文物考古研究所、永城市文物旅游管理局《永城黄土山与酂城汉墓》,郑州:大象出版社,2010年,第56~57页,彩版三三~三五。

⑤《MIHO MUSEUM 南館図録》,1997年,MIHO MUSEUM,第212~213页。

⑥对于这件铜管较重要的著录有下中弥三郎编:《世界美術全集》,東京:平凡社,1930年,第四卷,図版。

⑦史树青《我国古代的金错工艺》,第70页;刘敦愿《西汉动物画中的杰作——定县出土金错狩猎纹铜车饰画像》,《美术研究》1984年第2期,第74~79页;后以《西汉动物画中的杰作——定县金错狩猎纹铜车饰画像分析》为题收入氏著《美术考古与古代文明》(台北:允晨文化有限公司,1994年,第342~349页;北京:人民美术出版社,2007年,第261~266页)和《刘敦愿文集》(北京:科学出版社,2012年,第 244~349页)。此据《刘敦愿文集》本。Wu Hung,A Sanpan Shan Chariot Ornament and the Xiangrui Design in Western Han Art,Archives of Asian Art,XXXVLL(1984),pp.38-59,中译本见巫鸿《三盘山出土车饰与西汉美术中的“祥瑞”图像》(张勃译),《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第143~166页。郑滦明《定州三盘山错金银铜车伞铤纹饰内容分析》,《文物春秋》2000年第3期,第43~48页。

⑧河南省文物考古研究所、永城市文物旅游管理局《永城黄土山与酂城汉墓》,第56页。

⑨Inlaid Bronze and Related Material from Pre-Tang China,Catalogue of Exhibition 11 June-5 July 1991,Eskenazi Ltd.,London:1991,No.16.

⑩李学勤、艾兰《欧洲所藏中国青铜器遗珠》,北京:文物出版社,1995 年,彩色图版 17,图版 207:A~D。

⑪ Osvald Sirén,AHistory of Early Chinese Art:The Han Period,London:Ernest Benn,Limited,1929-30,p.37,note 1.

⑫河北满城西汉中山靖王刘胜墓出土的5件鎏金铜管和其妻窦绾墓出土的2件鎏金铜管内也大多有木芯。见中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,北京:文物出版社,1980 年,第 191~192、195、322~324 页。

⑬黄土山2号墓、东京艺术大学、Miho铜管的骆驼背部各刻画一猴,许全胜兄提示,这一细节反映了养猴避驼、马疫病的观念和习俗。邢义田讨论了中国古代文献和艺术中所见养猴避马疫病的问题(邢义田《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,北京:中华书局,2011年,第533~540页),他的新著《立体的历史——从图像看古代中国与域外文化》(北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第23~25页)对此加以补充,增加了对于猴避骆驼疫病的论述。

⑭巫鸿《三盘山出土车饰与西汉美术中的“祥瑞”图像》,第147~156页;郑滦明《定州三盘山错金银铜车伞铤纹饰内容分析》,第46页。铜管与山东嘉祥东汉元嘉元年(151年)武梁祠内顶上雕刻的祥瑞画像相比,后者画面分为若干方格,每格一图,并配以较详细的榜题,呈现为一种“图录式”(cataloguing style)的结构。这种画像源于汉代的“瑞图”,其历史可追溯到汉武帝时期(公元前140~前87年)(见巫鸿著,柳扬、岑河译《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第 91~124页),是对一种宗教理论和知识直接的图解,而铜管图像的风格生动,是一种更为自由的绘画,缺少后者所特有的来自于文本的规定性,而予人以审美的愉悦,故而适用范围更为广泛。

⑮在另外两件西汉铜管上可以看到人物、动物与山峦、云纹其他的组合方式,第一个例子是早年卢芹斋经手转卖(M.Rostovtzeff,Inlaid Bronzes of the Han Dynasty in the Collection of C.T.Loo,Paris and Brussels:G.Vanoest.Publisher for Librairie Nationale D'Art et D'Histoire,1927,pl.II),后为日本永青文库收藏的一件金银错铜管(Osvald Sirén,AHistory of Early Chinese Art:The Han Period,pl.47;水野清一《殷周青銅器と玉》,東京:日本経済新聞社,1959年,図版167)。其体量略小,外壁只分为上下两个区段,其主体的纹样是U形或倒U形的云气按二方连续的形式有规律地排布,细小的动物穿插其间。喜龙仁指出,从动物跳跃、追逐的姿态可以看出,凸起的云气表现的应是山峰(Osvald Sirén,AHistory of Early Chinese Art:The Han Period,p.37),而宗像清彦(Kiyohiko Munakata)注意到,许多云气的端部演化为鸟头或龙爪(Kiyohiko Munakata,Sacred Mountains in Chinese Art,Urbana and Chicago:University of Illinois Press,1991,p.21)。第二个例子是纽约蓝理捷公司(J.J.Lally&Co.)图录中公布的一件西汉银错铜管(Arts of the Han Dynasty,New York:J.J.Lally&Co.,1998,pl.28),高40厘米,其外壁四个区段上的主体纹样是翻卷穿插的云纹,一些细小的鸟兽和至少两位仙人刻画在云气纹的曲线中。在这两个例子中,云气的形状更注重装饰性,呈现出一种秩序感和韵律感,而动物则一概保持着严谨的写实作风。永青文库铜管和蓝理捷公司铜管所见仙人、动物与山峦、云气的组合进一步证明二者属于两个不同的系统。

⑯永城黄土山2号墓多件金银错铜车器也装饰同类的题材,由于器形多样,所呈现的图像也随之变化。一些比较细长的器物因为面积有限,仅仅装饰一些中小型的动物和云纹,而一件衡末轭首饰圆形的顶部则刻画了一只形体丰满的虎,两件柱状铜冒外壁分别描绘羽冠华美的凤鸟和腾跃的龙,两件轭端饰件的顶部面积较大,分别为一只虎和一只凤鸟所占据。这组器物显示出各种母题是可以灵活分解的,说明匠师们在设计铜管时,拥有某些较为固定的母题资源。

⑰林巳奈夫《中國古代の遺物に表はされた“氣”の圖像的表現》,《東方学報》第六十一册(1989年),第2~63页。

⑱杨泓《战国绘画初探》,《文物》1989年第10期,第53~59转36页。

⑲王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,北京:中华书局,2003年,第270~271页。

⑳容庚《商周彝器通考》,上海:上海人民出版社,2008年,第117、354页,附图下八七五;John Alexander Pope,Rutherford John Gettens,James Cahill,Noel Barnard,The Freer Chinese Bronzes,volume I,Washington:Smithsonian Institution,1967,pp.484-489.此外,陕西甘泉县博物馆2001年入藏两件形制和大小相同的金错铜管,外壁分为三个区段,装饰车马、武士、走兽和飞禽等,画像题材和风格与弗利尔美术馆藏车马狩猎纹铜鉴几乎完全相同(王勇刚、崔风光《陕西甘泉县博物馆收藏的两件错金狩猎纹铜车饰》,《考古与文物》2009年第4期,第108~109页)。笔者未目验这两件铜管,因为其图像与弗利尔铜鉴高度一致,或许应对于其真伪问题更为慎重。

㉑《淮南子·氾论训》:“今夫图工好画鬼魅,而憎图狗马者,何也?鬼魅不世出,而狗马可日见也。”(刘文典撰,冯逸、乔华点校《淮南鸿烈集解》,北京:中华书局,1989年,第432页)《后汉书·张衡传》记张衡有言:“譬犹画工,恶图犬马而好作鬼魅,诚以事实难形,而虚伪不穷也。”(北京:中华书局,1965年,第1912页)

㉒朱景玄《唐朝名画录·序》,卢辅圣主编《中国画学全书》,上海:上海书画出版社,1993年,第一册,第161页。

㉓按照东汉王逸《天问章句序》的说法,《天问》是屈原遭放逐后,观“先王之庙及公卿祠堂”壁画,“因书其壁,何(呵)而问之,以泄愤懑,舒泻愁思”(洪兴祖撰,白化文等点校《楚辞补注》,重印修订本,北京:中华书局,1983年,第85~119页)。汉武帝诏令图画金日磾母休屠王阏氏之像于甘泉宫,“日磾每见画常拜,乡之涕泣,然后乃去”(《汉书·霍光金日磾传》,北京:中华书局,1962年,第2960页)。㉔王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,第267~268页。关于“母猴”的问题,许全胜教授提示我参考张永言《“沐猴”解》一文。张文指出,《韩非子》故事中的“母猴”与“沐猴”属同词异写,“沐”字是一个非汉语成分,是汉藏语系中mjok(mjuk)/muk一词的对音,而后者语义为“猿/猴”;就构词法而论,“母猴”“沐猴”属于“同义连文”或“大名冠小名”(张永言《语文学论集》,北京:语文出版社,1992年,第212~219页)。

㉕这种想象力总有付诸实践的一天,例如,考古发现多组汉代金属细工制品也体现了同样的追求。江苏甘泉双山2号东汉墓出土一组金饰件,包括3件两面带有掐丝花瓣形图案的泡形饰、2件镶嵌绿松石的亚形饰、2件表面以小金珠粘连成三胜形的饰件、1件“宜子”铭盾形饰、1件挂锁形饰、1件“王冠”形金圈、1件空心金球、1件龙形片饰和1件嵌水晶泡金圈等,这些金饰品大多长度不足1厘米,其中的龙形片饰原来可能附着在其他器物上,残长4.6厘米,重2克,在黄豆粒大小的龙头上用金丝、金珠焊缀出眼、鼻、牙齿、角、须,精美异常(南京博物院《江苏邗江甘泉二号汉墓》,《文物》1981年第11期,第1~11页,图版三)。山东莒县双河村出土汉代“宜子孙”铭金灶、金蟾、金盾也十分精美灵巧,其中金灶高0.9厘米,宽0.9厘米,通长1.25厘米,重2.9克,烟囱、锅、灶膛等一应俱全,灶面上一条鱼清晰可辨,锅中镶嵌金珠以示饭食;金蟾长1.9厘米,最宽处2厘米,厚0.2厘米,重4.35克;金盾高2.8厘米,最宽1.5厘米,厚0.15厘米,重5.1克(刘云涛、张开学《莒县出土的汉代金器》,《东南文化》2000年第6期,第84~85页)。

㉖王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,第270页。

㉗山东滕州前掌大墓地出土数件西周早期青铜策,多呈长条形,有一定弧度,有库、穿、刺等,装饰兽面纹(中国社会科学院考古研究所《滕州前掌大墓地》,北京:文物出版社,2005年,第368~369页);也有一件呈素面管状。秦始皇陵封土西侧出土的2号铜车也有策,铜质,竿形带节,前端有刺,饰云纹(秦俑考古队《秦始皇陵二号铜车马清理简报》,《文物》1983年第7期,第14页,图四二。有关论述见孙机《始皇陵2号铜车对车制研究的新启示》,《文物》1983年第7期,第23~24页;又见孙氏著《中国古舆服论丛》(增订本),第6~8页)。

㉘王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,第267页。

㉙郑玄注,贾公彦疏,赵伯雄整理《周礼注疏》,北京:北京大学出版社,2000年,第 1263~1264页。

㉚李泽厚、刘纲纪主编《中国美学史》,北京:中国社会科学出版社,1984年,第387~392页。

㉛郑玄注,贾公彦疏,赵伯雄整理《周礼注疏》,第1241页。

㉜朱谦之《老子校释》,北京:中华书局,1984年,第182~183页。这段话在马王堆帛书甲本中保存完好,作“大直如诎,大巧如拙,大赢如(肭)”。见高明《帛书老子校注》,北京:中华书局,1996年,第43页。㉝郭庆藩撰,王孝鱼点校《庄子集释》,北京:中华书局,1961年,第353页。

㉝王利器《吕氏春秋注疏》,成都:巴蜀书社,2002年,第2194页。关于倕的研究,见李松《巧倕的命运》,《装饰》1993年第4期,无页码。关于中国早期艺术中“巧”的文化意义的研究,见Martin J.Powers,Pattern and Person:Ornament,Society,and Self in Classical China,Cambridge(Massachusetts)and London:Harvard University Asia Center Distributed by Harvard University,2006,pp.130-132.

㉟王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,第266~267页。这个故事又见《墨子·鲁问》。孙诒让撰,孙启治点校《墨子间诂》,北京:中华书局,2001年,第 480~482页。

㊱洛阳市博物馆《洛阳中州路战国车马坑》,《考古》1974年第3期,第174页,图三之4,图版三之3。

㊲秦始皇帝陵博物院《秦始皇帝陵出土一号青铜马车》,北京:文物出版社,2012年,第 189~190页。

㊳中国社会科学院考古研究所《辉县发掘报告》,北京:科学出版社,1956年,第79~80页。报告将该铜管称作輨,不确,孙机已予以更正,见孙机《中国古舆服论丛》(增订本),第34~35页。

㊴《史记·魏公子列传》:“坐定,公子从车骑,虚左,自迎夷门侯生。”北京:中华书局,1959年,第2378页。

㊵程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,北京:中华书局,1990年,第728~730页。

㊶《汉书·贾谊传》,第2222页。

㊷贾谊撰,阎振益、钟夏校注《新书校注》,北京:中华书局,2000年,第228页。

㊸王先慎撰,钟哲点校《韩非子集解》,第270页。

㊹《史记·封禅传》:“齐人少翁以鬼神方见上。上有所幸王夫人,夫人卒,少翁以方盖夜致王夫人及灶鬼之貌云,天子自帷中望见焉。于是乃拜少翁为文成将军,赏赐甚多,以客礼礼之。文成言曰:‘上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。’乃作画云气车,及各以胜日驾车辟恶鬼。”见《史记》,第1387~1388页。

㊺详细的讨论,见金春峰《汉代思想史》(增补第三版),北京:中国社会科学出版社,2006年,第121~146页。

㊻有关“发瑞”的讨论,见巫鸿《三盘山出土车饰与西汉美术中的“祥瑞”图像》,第151页。

㊼《说文》卷一:“示天垂象,见吉凶,所以示人也。”许慎《说文解字》(影印1873年陈昌智刻本),北京:中华书局,1963年,第7页。又,《易·系辞上》:“天垂象,见吉凶,圣人象之;河出《图》,洛出《书》,圣人则之。”王弼注,孔颖达疏,卢光明、李申整理《周礼正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第341页。

㊽商周青铜器中有自铭带“弄”字者,近年来也有部分小型青铜器出土,属于“祀与戎”之外把玩的弄器。黄铭崇《殷代与东周之“弄器”及其意义》,《古今论衡》2001年第6期,第66~88页;见李零《说匮——中国早期妇女用品:首饰盒、化妆盒和香盒》,《故宫博物院院刊》2009年第3期,第69~86页。近年来考古出土的比较典型的弄器为陕西韩城梁带村芮国墓地26号春秋墓出土的6件小巧的青铜器,见陕西省考古研究所等《陕西韩城梁带村遗址M26发掘简报》,《文物》2008年第1期,第4~21页。相关研究又见高西省、叶四虎《论梁带村新发现春秋时期青铜鍑形器》,《中国历史文物》2010年第6期,第33~38页;Jessica Rawson,Carnelian beads,animal figures and exotic vessels:traces of contact between the Chinese States and Inner Asia,ca.1000-650 BC,Bridging Eurasia,Verlag Philipp von Zabern·Mainz,2010,pp.1~36;王洋《梁带村芮桓公夫妇墓随葬青铜器的性别观察》,《考古与文物》2013年第2期,第69~77页。

㊾《礼记·王制》:“大夫祭器不假,祭器未成,不造燕器。”郑玄注,孔颖达疏,龚抗云整理《礼仪正义》,北京:北京大学出版社,2000年,第 503 页;《仪礼·既夕礼》:“燕器,杖、笠、翣。”郑玄注:“燕居安体之器也。”贾公彦疏:“以杖者,所以扶身;笠者,所以御暑;翣者,所以招凉,而在燕居用之,故云燕居安体之器也。”郑玄注,贾公彦疏,彭林整理《仪礼注疏》,北京:北京大学出版社,2000年,第855页。

㊿河北省文物研究所《墓——战国中山国国王之墓》,北京:文物出版社,1996年,第137~141页,彩版一四,图版九一、九二。

[51]关于这件方案更详细的分析,见莫阳《战国中山王墓研究——一种艺术史的视角》之“引论”,中央美术学院博士论文,北京,2015年。

[52]河北省文物研究所《墓——战国中山国国王之墓》,第57~82、110~114、118~122、133~144、259~281 页。

[53]吴则虞《晏子春秋集释》,北京:中华书局,1962 年,第 96~97 页。

[54]王利器校注《盐铁论校注》(定本),北京:中华书局,1992年,第350页。

[55]郑玄注,贾公彦疏,赵伯雄整理《周礼注疏》,第1248页。

[56]对于有关文献的汇集,见朱凤瀚《古代中国青铜器》,天津:南开大学出版社,1995年,第547页。

[57]朱凤瀚《中国青铜器综论》,上海:上海古籍出版社,2009年,第787页。

[58]史树青《我国古代的金错工艺》,第66~69页。

[59]崔大庸不赞成史树青所说的錾刻“厶”形凹槽再以金银丝片嵌入的说法,认为“类似的凹槽还应是先在范上预先刻好后,再铸器,然后嵌入金银丝、片”,提出有双乳山车马器可能使用了“鎏金银”的方法。(崔大庸《试论长清双乳山济北王墓中出土的几件错金银车马器》,山东大学考古学系编《刘敦愿先生纪念文集》,济南:山东大学出版社,1998年,第422~430页)如果是在范上预先制作线条,则必须是凸出的阳线,而不是阴线,然而,均匀的阳线极难完成。细审东京艺术大学铜管,其线条确有直接雕刻的痕迹,而不可能是在范上雕刻。何晏《景福殿赋》“丹绮离娄”注云:“离娄,刻镂之貌。刘向《熏炉铭》曰:雕镂万兽,离娄相加。”(萧统编、李善注《文选》,上海:上海古籍出版社,1986年,第2册,第528页)刘向所言,应指类似山中靖王刘胜墓博山炉之类金银错铜熏炉,所谓“雕镂”“离娄”,均指直接在器物上雕刻线条。崔大庸所说的鎏金银技术的运用,则是正确的。东京艺大铜管上有些十分细小,不成形状的细碎金点,应是鎏金的痕迹,这也证明《说文》“错,金涂也”的说法可能反映了汉代此类工艺的特征。梁书台结合修复平山三汲战国中山王墓四龙四凤案的经验,对此问题有详细的论证,见氏著《“错金银”质疑》,《文物春秋》2000年第4期,第71~72页。

[60]《国语·齐语》记管仲言:“美金以铸剑戟,试诸狗马;恶金以铸鉏、夷、斤、斸,试诸壤土。”(徐元诰撰,王树民、沈长云点校《国语集解》,北京:中华书局,2002年,第231页)郭沫若指出:“所谓‘美金’是指青铜。剑戟等上等兵器一直到秦代都是用青铜铸造的。所谓‘恶金’便当是铁。铁,在未能锻炼成钢以前,不能作为上等兵器的原料使用。青铜贵美,在古代不用以铸耕具”(郭沫若《奴隶制时代》,北京:人民出版社,1973年,第33页)。白云翔则认为,“美金”和“恶金”都是指青铜,“美金”是优质青铜,“恶金”是劣质粗铜(白云翔《“美金”与“恶金”的考古学阐释》,《文史哲》2004年第1期,第54~57页)。

[61]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,北京:文物出版社,1980年,下册,彩版23;咸阳地区文管会、茂陵博物馆《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期,图版肆。

[62]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,第38~48页。其中两件鸟篆文壶上的铭文分别有“盛兄盛味,於心佳都”“口味,充闰血肤,延寿却病,万年有余”等吉语,可知口福之欲有关,而非礼器。

[63]郑岩《墓主画像研究》,《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第168~194页。

[64]罗丰《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》,北京:文物出版社,2004年,第 71~73页。

[65]例如西汉前期的广东广州1174、1175、1177号墓和西汉晚期的河南洛阳烧沟61号壁画墓出土的几件铜管即无纹饰,见广州市文物管理委员会、广州市博物馆《广州汉墓》,北京:文物出版社,1981年,第146~147页;河南省文化局文物工作队《洛阳西汉壁画墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期,第120页,图九之4。

[66]先师刘敦愿先生认为三盘山和东京艺大铜管“很可能是皇家手工业作坊的产品,因赏赐而在郡国地区发现,或是根据宫廷画家的粉本小样进行模仿创作的”。见氏著《西汉动物画中的杰作——定县金错狩猎纹铜车饰画像分析》,第349页。

[67]郑滦明《西汉诸侯王墓所见的车马殉葬制度》,《考古》2002年第1期,第70页;郑绍宗《定县三盘山122号汉墓》,第162~165页。

[68]郑绍宗《定县三盘山122号汉墓》,第165页。

[69]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处《满城汉墓发掘报告》,第 179~206,311~331 页。

[70]河北省文物研究所《河北定县40号汉墓发掘简报》,《文物》1981年第8期,第1~10页,图版壹~贰。

[71]山东省淄博市博物馆《西汉齐王墓随葬器物坑》,《考古学报》1985年第4期,第223~266页,图版拾叁~贰拾。

[72]山东省博物馆《曲阜九龙山汉墓发掘简报》,《文物》1972年第5期,第39~43转54页。

[73]山东大学考古系等《山东长清双乳山一号汉墓发掘简报》,《考古》1997年第3期,第1~9转26页。

[74]济南市考古研究所等《山东章丘洛庄汉墓陪葬坑的清理》,《考古》2004年第8期,第3~16页,图版壹~陆。

[75]崔大庸《双乳山一号汉墓一号车马的复原与研究》,《考古》1997年第3期,第16~26页;崔大庸《试论长清双乳山济北王墓中出土的几件错金银车马器》,第422~430页。

[76]崔大庸《试论长清双乳山济北王墓中出土的几件错金银车马器》,第429~430页。

[77]《史记·平准书》,第1417页。

[78]从考古发现可以观察到,诸侯王以车马殉葬的制度也在武帝时期建立起来。见高崇文《西汉诸侯王车马殉葬制度探讨》,《文物》1992年第2期,第37~43页。

[79]《论语·雍也》,见程树德撰,程俊英、蒋见元点校《论语集释》,第400页。

[80]王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校《荀子集解》,北京:中华书局,1988年,第180页。