桡骨显微骨硬度分布特征的实验研究

吴卫卫 殷兵 李升 刘国彬 张晓娟 张英泽

骨强度是骨量和骨质量的总和。临床上常采用骨密度(bone mineral density,BMD)方法来测量骨量及评估骨质疏松,桡骨远端是骨密度测量常用部位之一。桡骨位于前臂外侧,由桡骨头颈部、桡骨干和桡骨远端构成,主要起着旋转功能和肘关节的屈伸功能。桡骨不同部位解剖形态各异,两端干骺端主要由松质骨构成,桡骨干由皮质骨构成。既往文献通过生物力学方法对桡骨近端的稳定性进行了研究,但未见针对桡骨不同解剖部位骨骼机械性能的描述及对比研究。骨显微硬度的概念及测量方法于1954年首次提出[1],它可以在组织水平直接检测骨矿含量、骨结构性能。骨硬度是指骨抵抗压力并形成永久压痕的能力,与骨矿含量、骨结构等密切相关。本研究通过维氏硬度方法(vickers-hardness,HV)测量桡骨不同部位的骨显微硬度,并通过对比分析硬度分布规律,探讨其与骨折流行病学特点及骨折治疗等的相关关系。

材料与方法

一、标本准备

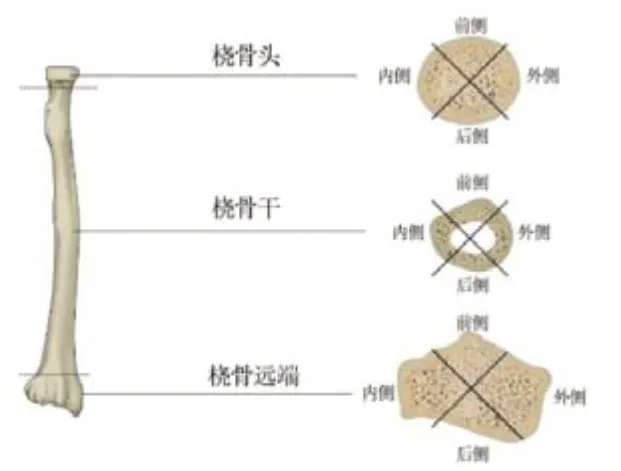

本实验经过河北医科大学第三医院伦理委员会的批准,并且在国际临床实验中心平台备案。本研究所采用的桡骨标本来自3具新鲜冰冻尸体(男,62岁;男,58岁;女,45岁),均通过X线检查排除影响骨骼质量的相关疾病。分别于3具尸体标本取出右侧桡骨[2-4],仔细剔除软组织后,按照AO解剖原则将桡骨分割为桡骨近端、桡骨干和桡骨远端3节段。之后,用高精慢速锯(美国标乐公司BUEHLER11-1280-250型慢速锯)将各个节段垂直其长轴切取3 mm厚的骨组织切片。其中,桡骨近端于桡骨头、桡骨颈、桡骨粗隆共切取3片骨组织切片;于桡骨干由近及远切取9片切片;于桡骨远端切取2片切片(图1、2)。慢速锯在操作过程中,持续用冷凝液来降低骨骼表面的温度,防止过高的温度引起骨组织变性。将切取的骨组织切片固定在载玻片上并进行标记,经碳化硅粒依次为800、1000、1200、2000、4000目砂纸打磨后冰冻在-20℃的冰箱中保存[3]。

二、显微硬度测量

硬度测量前,将标本在生理盐水中浸泡1 h,以恢复骨组织因脱水产生的变化[5]。本研究采用德国KB-5型维氏硬度测量仪将维氏显微硬度探头压到湿润的骨骼表面[4],通过测量压痕对角线的长度来计算该部位的硬度值。硬度的单位用HV 或kgf/mm2表示。每片骨组织切片于前、后、内、外4个部位各选取5个测量点,共20个测量点。根据既往文献,采取50 g力加载12 s的方法测量硬度值[6],压痕对角线长度差异大于10%的数据被剔除[7],记录全部有效值。

图2 显微硬度测量位点的选取

三、统计学分析

采用SPSS19.0软件处理数据,桡骨显微骨硬度值符合正态分布,方差齐用fs表示。各部位显微骨硬度差异的比较用单因素方差分析。事后多重比较中方差齐的组间采用Tukey检验,P<0.05认为差异有统计学意义。

结 果

本研究于3具桡骨标本的桡骨头、桡骨颈、桡骨粗隆、桡骨干和桡骨远端共5个部位,切取42个骨组织切片,共取840个测量点测量骨硬度。桡骨骨硬度分布特征如下:

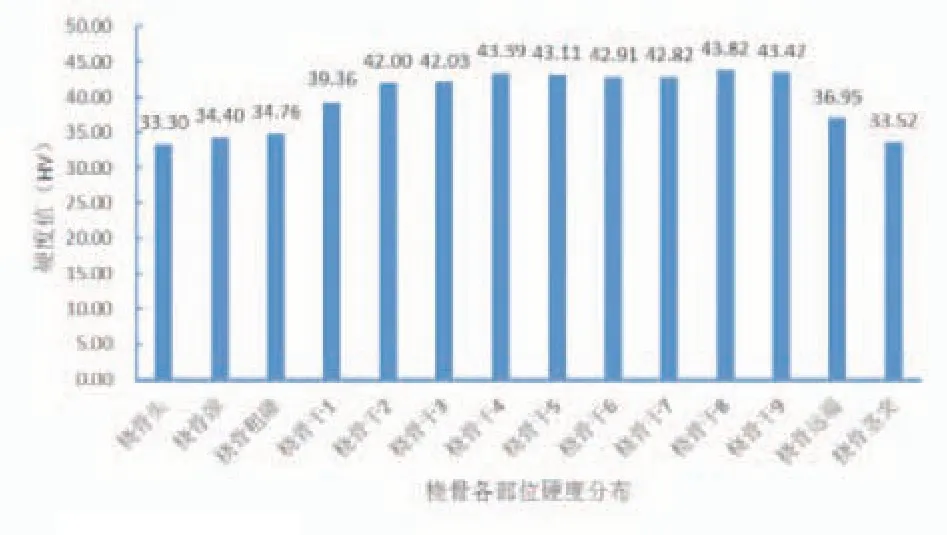

桡骨总体硬度分布范围(19.10~60.40)HV,平均为39.70 HV,桡骨硬度值最大部位位于桡骨干下段(桡骨干8),硬度值为(43.822f5.20)HV,硬度值最小部位位于桡骨头,硬度值为(33.30f3.60)HV。具体各部位硬度值见表1和图3。 3具桡骨标本总体硬度中,桡骨最硬处位于桡骨干下段,桡骨近、远端硬度相近,都低于桡骨干。桡骨干骨硬度最大,硬度值为(42.54f5.59)HV,高于桡骨近端(34.15f6.48)HV及远端(35.24f5.17)HV,差异有统计学意义(P<0.001),具体硬度值比较见表2和图4。桡骨近端与远端骨硬度基本一致,差异均无统计学意义(P>0.05)。桡骨近端,桡骨干,桡骨远端前、后、内、外硬度值差异无统计学意义,硬度值见表3。

表1 桡骨各部位显微硬度分布(HV,fs)

表1 桡骨各部位显微硬度分布(HV,fs)

?

图3 桡骨各部位显微硬度分布

表2 桡骨近端、桡骨干、桡骨远端硬度值比较(HV,fs)

表2 桡骨近端、桡骨干、桡骨远端硬度值比较(HV,fs)

注:HV为硬度值;P值1为桡骨近端与桡骨干比较;P值2为桡骨远端与桡骨干比较;P值3为桡骨近端与桡骨远端比较

?

图4 桡骨近端、桡骨干、桡骨远端硬度值比较

表3 桡骨前后内外侧硬度值(HV,fs)

表3 桡骨前后内外侧硬度值(HV,fs)

注:HV为硬度值

?

讨 论

本研究通过测量3具新鲜的桡骨的骨显微硬度,得出桡骨骨硬度的分布规律。桡骨骨硬度由近端至远端呈现先增大后减小的趋势。最大硬度值位于桡骨干8取材部位,为43.82 HV。桡骨两端硬度值小,其中硬度最小的部位位于桡骨头,为33.31 HV。3具桡骨标本中,桡骨干硬度均大于两端干骺端,符合长管状骨的骨硬度分布特征及皮质骨松质骨的硬度差异。既往研究得出的一致性结论,长管状骨骨干硬度大于干骺端,且皮质骨硬度大于松质骨[8-9]。桡骨干硬度值较干骺端大,考虑主要与桡骨干由皮质骨构成,干骺端由松质骨构成,骨成分和骨结构的差异导致的。

桡骨近端骨折主要是桡骨头骨折,占全身骨折的0.8%,桡骨小头骨折最常见的损伤方式是肘伸直位摔倒,手掌撑地时外力使桡骨小头外翻与肱骨小头撞击而产生骨折。对于复杂粉碎的桡骨小头骨折,桡骨小头假体置换效果优于桡骨小头重建或切除[10],并最大限度恢复肘关节功能[11-13]。临床上常用的桡骨小头假体多为均质金属假体,外形符合人体正常桡骨小头的解剖特点,但内部微观结构或机械性能等有差异,其中金属假体硬度及弹性模量远远大于人体正常桡骨小头。本研究的结果可为制备符合人体正常生理结构及机械性能的桡骨小头假体提供了前瞻性的数据支持。

桡骨远端骨折是指桡骨远端3 cm以内的骨折,属临床常见的骨折之一,任何年龄段人群均有较高的发病率。此处为桡骨解剖外形由长管状变为横截面近似四边形的移行区,同时也是桡骨干皮质骨与桡骨远端松质骨的交界区,人跌倒时手腕着地,应力易集中于此处。本研究中,桡骨显微硬度在桡骨干与桡骨远端交界处的陡然下降,也应视为桡骨远端骨折高发的因素之一。骨硬度的差异还可指导骨折内固定术中接骨板放置的位置,螺钉的选择和置入方向及螺钉长度等。本研究中,桡骨干下段硬度高于上段,桡骨干总体硬度高于近端和远端,但桡骨前、后、内、外侧硬度近似。因此,骨科医师在内固定治疗桡骨骨折时,应充分考虑到桡骨骨硬度的不同,在硬度低的桡骨干骺端,可适当增加螺钉的数量、密度等;在硬度高的桡骨干,可酌情减少螺钉以最大限度保护软组织,促进骨折愈合。

结论:本研究首次运用维氏硬度方法测量了桡骨显微硬度,并分析其分布规律。桡骨最硬处位于桡骨干下段,桡骨近、远端硬度相近,都低于桡骨干。桡骨远端骨折高发除与解剖外形和损伤机制有关外,此处硬度骤降也应视为因素之一。本研究揭示了桡骨显微硬度的分布规律,也为通过3D打印制备符合人体生理特点桡骨小头假体提供了数据支持。