“殊难为广占地步”

——说说《李将军列传》的“辩护”艺术

□周 晟

《李将军列传》是《史记》的名篇,实实在在感动了无数读者,成就了李广旷世将神的美誉,后世诗文中再三唱叹的奇勇神射、时乖运蹇、宽仁平易等,几乎都是这篇传记率先奠定的基调。但真实的李广“每战辄北”,“不论军事素养,还是政治品质都是有严重缺陷的”,这些我们在阅读的时候不是发现不了,而是觉得瑕不掩瑜,司马迁究竟用了什么手段,让“文之能荣辱人也如此”?

《史记菁华录》中有这样一段点评:“广之魔下失亡不可胜计,而广才以善射自完,律以常法,殊难为广占地步矣。”这是说,李广雁门之战损失惨重,李广本人也是借神射才得脱身,如果按一般的军法论断,真是一败涂地,实在很难再为李广“占地步”了。“占地步”是辩护、回护的形象化的表述,按理说,这明显有悖于《史记》“不虚美不隐恶”的“实录精神”,史家在下笔之前对他笔下的人物有了爱憎好恶,并且打定主意要为他“辩护”,这叙述又如何能客观真实呢?

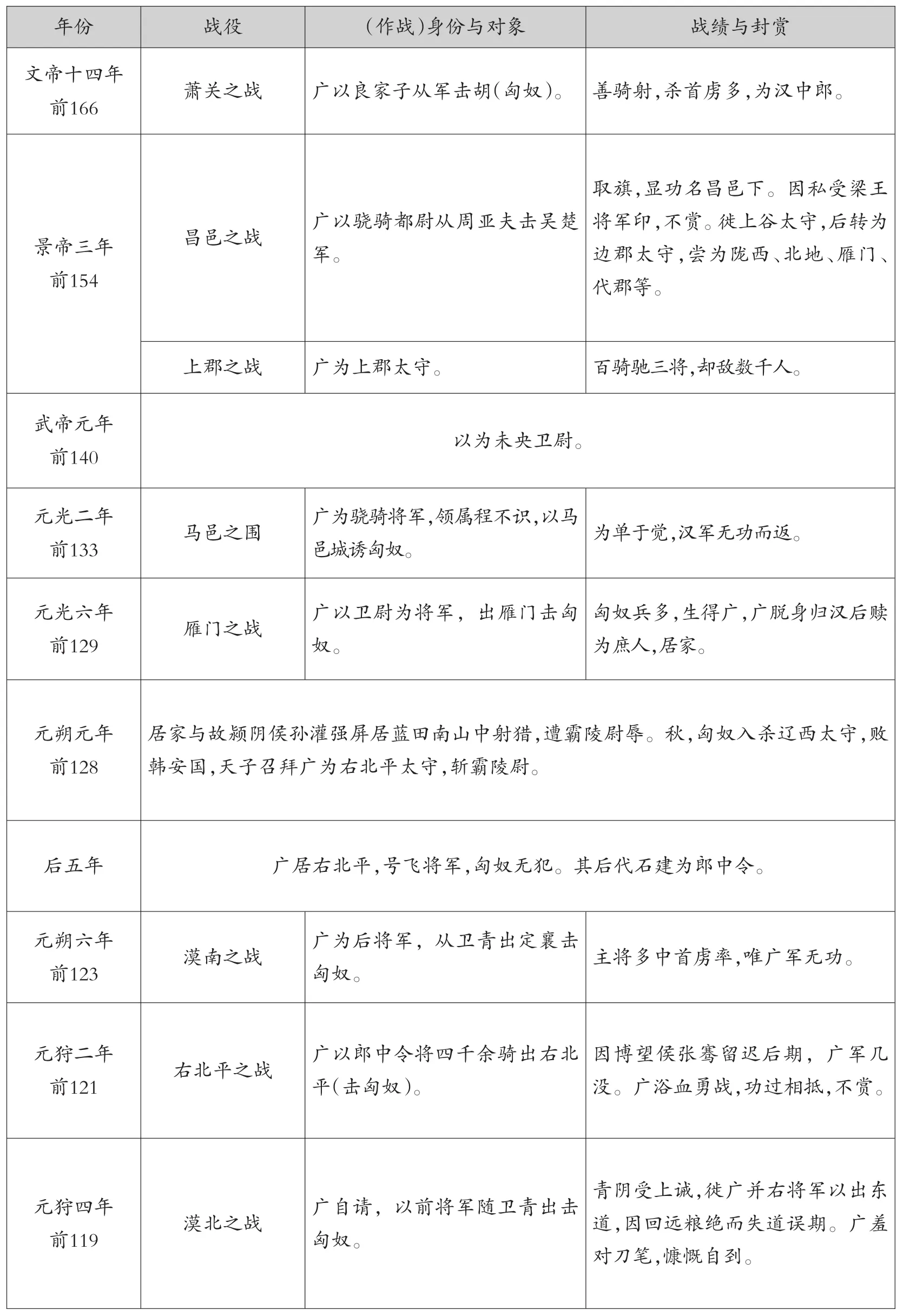

平心而论,司马迁并没有讳言李广的缺点:李广自杀前说自己“结发与匈奴大小七十余战”,不过真正被记录在案的只有八次,那理应是李广一生最具代表性、最值得大书特书的成绩了。可从战果看,有三次根本没机会与敌军接战,还有两次是惨败,而仅有的三次胜仗,也并没有什么了不得的收获,至于封赏更是少得可怜。除了没有战功,司马迁也披露了李广一些性格缺陷和作战方法问题,比如公报私仇,气量狭窄;过于冒险,逞强斗勇;带兵散漫,纪律意识淡薄等,很多甚至与李广一生未能封侯有着重大关联。

但有趣的是,“并著其短”的写法似乎根本没能毁损李将军的伟岸形象,大多数读者还是宁愿将其一生的坎坷归因于时运不济和权力倾轧,这让我们很有必要考察一下作者高超的辩护手段。

司马迁最常用的辩护手段就是“避实就虚”“避重就轻”。比如既然“广之战功不足纪”,司马迁采取的策略是“每就不战处写出精神”(《史记菁华录》)。所以我们在文中常常看到一些零零碎碎互无关联的段落,没有具体的战场、没有具体的人物,甚至没有具体的事件。例如写他“飞将军”的名号令匈奴畏避不前,写他射虎中石没镞,写他廉节爱士讷口少言,写他才情放纵不守规矩,写他带兵宽缓用兵简易等等,都像是简笔勾勒,摹绘出面影,渲染出气质,这样满纸读来都是李广神勇威猛的气概和与士卒同甘共苦的形象,至于战败的记录,似乎不那么重要了。《燕歌行》中说:“至今犹忆李将军。”想必怀念的就是李广的威名远震和悯物爱人吧!

“避重就轻”的手段,司马迁用得更频繁。上郡之战写李广用“空城计”,率百骑,驰三将,却敌数千人,笔法摇曳,字字精神,把李将军的沉着、智勇、游刃有余刻画得如在目前。就在读者眼花缭乱赞叹不暇的时候,司马迁轻描淡写的两句“平旦,李广乃归其大军。大军不知广所之,故弗从”,也许能让格外细心的读者察觉到李将军从容背后的冒失,骁勇善战背后的任情孤往,而这显然不是一个大将应有的眼界和格局。雁门之战李广更是损失惨重,连本人都被活捉,然而司马迁还是略其败而详其出奇制胜之勇,用生花妙笔再现了李广逃亡途中的矫健英姿和勇决奇变,司马迁不肯以成败论英雄,由此可见一斑。

司马迁常用的辩护手段还有“春秋笔法”。孔子首创的“春秋笔法”,是一种在叙述中暗含褒贬爱憎,而非借议论性文辞直抒胸臆的笔法。司马迁的《史记》不但继承了《春秋》的批判性,更将“春秋笔法”运用得炉火纯青。在《李将军列传》中,“春秋笔法”几乎是作者为李广辩护的最佳障眼法。

比如,“不曰李广而曰李将军,只一标题间,已见出无限的爱慕敬仰。”(李景星《史记评议》)在七十列传中,能有此殊荣也就《陈涉世家》《魏公子列传》《淮阴侯列传》几篇,传主有的毁誉参半,有的身蒙恶谥,他们的千秋功罪,几乎都靠作者一往情深的如椽巨笔力挽狂澜。再如,文章自从借汉文帝口写其一生不遇的宿命后,连写“赏不行”“汉军皆无功”“广军无功”“无赏”等字,并历叙其官阶,让文章处处都弥散着对李广难封的感喟。不过篇中运用“春秋笔法”最密集也最精彩的当属李广的漠北决战。

漠北决战机会难得,所以“广数自请行”,表现得异常积极,汉武帝犹豫再三还是答应让他做前将军。这注定是个不寻常的年份,一代名将就要在众人的挤兑中黯然陨落了。司马迁特地郑重其事地倒点年份:“是岁,元狩四年也。”一种草木含悲、风云变色的氛围隐隐袭来。

果然众人各怀鬼胎:汉武帝嫌弃李广时乖命蹇,暗中嘱咐卫青不要让李广与单于交战;卫青本来也没打算这么做,在打探到单于动向后,“乃自以精兵走之”,仅七个字就把贪功之心刻画的昭然若揭。读到这想必大家对卫青已经没有什么好感了,作者又不失时机地暗示卫青与公孙敖私相授受:“公孙敖新失侯。”卫青想提携公孙敖,让他有机会对阵单于主力将功补过,于是命令前将军李广和右将军赵食其两军合并,“出东道”从右翼包抄。而“东道少回远,而大军行水草少,其势不屯行”。《史记菁华录》评道:“数语写得极明划,便足为李将军功罪铁案,真良史之笔。”读到这,几乎所有的读者都会为李广打抱不平,在这些看似平直的叙述里,我们看到了汉武帝的翻覆,看到了大将军的私心,也就不难理解接下来李广词厉气蹙的申辩了:“臣部为前将军,今大将军乃徙令臣出东道,且臣结发而与匈奴战,今乃一得当单于,臣愿居前,先死单于!”接连两处“乃”字,将听闻调令的错愕与对阵单于的奋勇之情精准地摹绘了出来,至于最后八个字,则近乎哀求了。不料大将军非但不听,还以军令相逼,无怪乎李广不辞而别,“意甚愠怒而就部”了。

接下来祸不单行:李广这边“军亡导,或失道”,没能如期与大将军会师;卫青那头“单于遁走,弗能得而还”。字里行间隐隐透出作者的嘲弄:没有了“数奇将军”的干扰,您想必是可以大展拳脚了?回到漠南,两军终于遇合,“广已见大将军,还入军”,这几个字很妙,李广估计还在怄气,和卫青见面一语不发,让我们看到了一个余怒勃勃的“负气宿将”。接下来卫青一面派人慰劳,一面责问情状,这对一个颇有傲气和担当的老将来说无疑是一种羞辱。

李广自杀前说了这样一番话:“广结发与匈奴大小七十余战,今幸从大将军出接单于兵,而大将军又徙广部行回远,而又迷失道,岂非天哉!”一个“幸”字道出了多少辛酸!李广一生坎坷,临老也未尝不想借大将军的福气作最后一搏,结果还是人算不如天算。句中连用的两个“而”字,一转再转,深婉地道出造化弄人的不得已。也许人生在世,只需阖眼放步,听凭造物之低昂而已,也许李广正是在这样的绝望中才选择离开的吧!李广死得很悲情,司马迁还不忘来一番渲染:“广军士大夫一军皆哭。百姓闻之,知与不知,无老壮皆为垂涕。”在这天地同悲的氛围里,李广成全了自己,司马迁成就了李将军。

正是上面分析到的这些辩护手段,让文章一直在不动声色地替李广开脱。但司马迁并非毫无原则的偏袒,甚至文过饰非,他只是太精于“剪裁”,太善于用自己的情绪引导读者并感染读者。于是我们看到的李广总是那么虽败犹荣,虽死犹生,他的那些缺点在司马迁看来根本不足以撼动李广伟岸的形象:李广没有战功,可司马迁何尝以成败论英雄?李广没有政治嗅觉,司马迁又何尝有呢?李广任性不羁,难免在森严固化的体制中碰壁,司马迁又何尝能忍受庸常琐碎的时代呢?李广是不该斩杀霸陵尉,但霸陵尉的小人嘴脸和言辞中透露出的世情凉薄,不正是司马迁深恶痛绝的吗?至于带兵散漫、不讲纪律又怎样呢?完全仰仗个人魅力来感化士卒的李将军,是那个动辄用军令相逼的卫青和靠裙带关系出头的霍去病可以望其项背的吗?司马迁知道自己并非仅仅记录“实然”的史实,而更要发挥“应然”的理想,从这个意义上说,《李将军列传》确实体现了作者用道德来规范世道人情的良苦用心。

学法指导

《李将军列传》,文字情绪饱满,很有感染力。但这一切都是司马迁的“障眼法”。就像《鸿门宴》,樊啥本没有那么生龙活虎,高祖也未必那么窘迫,结果到了《项羽本纪》里,一个个都生气勃勃起来了,为的是衬托出项羽的气概。

《李将军列传》里,为了渲染李广的悲情,汉武帝是始作俑者,大将军简直其心可诛,就连公孙敖也难脱干系。可是很明显有很多细节是禁不起推敲的:汉武帝暗中嘱咐卫青的话司马迁何以知晓?李广年老是事实,卫青不让他打前锋是否有更为全局的考虑?“军亡导”也未必就是卫青的责任;后来卫青一面慰劳一面责问,并打算将战况汇报朝廷,这也是正当程序,无可厚非;至于对卫青此战“不得所欲”的嘲弄就更不存在了,因为漠北之战的战果还是比较辉煌的。

在《卫将军骠骑列传》中,我们看到了完全不一样的叙述:汉军原计划是由霍去病先选精兵进攻单于主力,卫青打击左贤王。后从俘获的匈奴兵口中得知单于在东方,两军对调出塞线路,霍去病东出代郡,卫青西出定襄。不料卫青大军出塞一千多里,却与匈奴单于主力遭遇。后一场恶战后,卫青军击败匈奴主力,虽然未能活捉单于,但追杀两百余里,直抵窴颜山赵信城。霍去病则自代郡出塞,奔驰两千余里,与左贤王接战,亦获全胜,击杀七万余人,封狼居青山(约在今克什克腾旗西北),登临瀚海(今呼伦湖与贝尔湖)而返。这些赫赫战功,到了《李将军列传》中统统都不见了,满纸都是都对卫青的厌恶和对李广遭人挤兑的不平与叹息。

我们在读《史记》的时候,要意识到,司马迁是那个时代难能可贵的自我意识很强的人,他笔下的权贵卫青可以是没有尊贵的样子,他笔下的战败将军李广可以被塑造成傲岸的英雄。尽管如此,直到今天,2000年前的作品《史记》还是让我们读来充满共情和感叹。

附:李广生平简表