城市不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化的差异

李隽永,窦晓琳,胡印红,甘德欣,李 锋,*

1 湖南农业大学园艺园林学院,长沙 410128 2 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室,北京 100085 3 中国科学院大学,北京 100049

目前全球已有超过50%的人口居住在城市,预计还将持续增长[1]。人口的大量涌入使得城市不断向外扩张[2-3]。城市扩张的突出表现之一就是原本以植物种植为特征的生态用地逐渐转变为以硬化地表为主的建设用地[4-6],地表覆盖类型的剧烈转变使土壤原有的生态服务功能不断退化甚至完全丧失,进而对城市土壤地球化学循环尤其是碳循环产生深刻的影响[7]。土壤中的碳储量占陆地生态系统碳储量的75%[8],有研究表明土壤有机碳总量的10%排放到大气中相当于30年内人为产生的CO2排放量,由此可见,土壤有机碳库较小的改变却能够对大气CO2的浓度产生深刻影响[9-10]。土壤有机碳矿化是土壤碳循环的重要过程,是指土壤生物通过自身活动,分解和利用土壤中活性有机组分来完成自身代谢同时释放出CO2的过程,受到温度、土壤微生物活动、土壤理化性质及活性有机组分等多重因素的影响[11-14],与土壤养分的释放及全球气候变化有着密切的联系[15]。近年来,城市中大气CO2浓度逐年上升,成为加剧城市热岛效应的主要因素之一[16]。因此,研究城市土壤有机碳矿化过程对于深入了解城市土壤固碳能力及土壤与大气之间的碳交换过程具有重要意义,进而为提高城市土壤的生态服务功能、改善城市土壤质量、缓解城市热岛效应提供科学依据。

近年来不少关于城市土壤碳循环的研究取得了重要的研究成果。戴慧的研究中显示灌丛土壤有机碳矿化速率显著高于大部分乔木种植土壤,与其土壤有机碳含量变化趋势大体一致[17]。罗上华等的研究则显示行道树土壤的有机碳、无机碳、全碳含量均高于其他类型绿地,表明人为扰动可能会导致土壤碳储量的增加[18],但也有研究得出与之相反的结果[19]。还有研究表明,在城市绿地建设中种植草坪可以使土壤表层碳较快积累,而乔木对于深层土壤碳积累作用更显著[20]。造成这些结果差异的原因可能与土壤母质、人为扰动、植被类型等因素相关。另外随着城市的不断扩张,人们对硬化地表下土壤碳循环规律的研究也不断深入。2012年Raciti等研究者发现城市不透水地表下土壤碳含量比透水地表下土壤低66%,硬化覆盖导致的碳流失可能会抵消城市其他地表类型的碳储量[21],这与魏宗强等人的研究结果类似:南京城市硬化覆盖下的土壤有机碳含量显著低于透水地表下,因而导致硬化地表下土壤有机碳矿化作用弱于透水地表下[22-23]。但目前还没有发现对城市几种典型地表覆盖类型下土壤碳循环进行系统研究的报道,特别是近年来在城市建设中使用日趋频繁的透水铺装下土壤碳储量和碳循环的研究几乎没有。因此,当前对于城市不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化的动态变化差异及影响因素等方面的问题亟待进一步研究。

本文以北京市奥林匹克森林公园5种典型城市地表覆盖类型(草坪、灌木、行道树、植草砖、硬化地表)下的土壤为研究对象,通过对其有机碳矿化过程的研究,揭示了城市不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化规律的差异及其与土壤基本理化性质的关系,为制定科学有效的城市土壤管理措施、切实提高城市土壤质量和生态系统服务提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验样地位于北京市朝阳区奥林匹克森林公园(40°01′3.00″N, 116°23′2.98″E),该公园建成于2008年,全园占地面积约680 hm2,地处华北平原边缘地带,属于温带大陆性半湿润季风气候,四季分明,冬季寒冷干燥,盛行西北风,夏季高温多雨,盛行东南风,年平均气温约11.6℃,降水集中,年平均降水量约600 mm,夏季降水量约占全年的75%。土壤类型为砂质壤土。

1.2 试验设计

本次试验共设置5种不同的地表覆盖类型:草坪、灌木、行道树、植草砖、硬化地表。其中草坪类型为面积大于100 m2的人工种植草坪覆盖,草种为高羊茅(Festucaarundinace);灌木类型为种植大叶黄杨(BuxusmegistophyllaLevl.)的绿化带,绿化带宽度约5 m,外围是大理石硬化地表;行道树类型为种植国槐(SophorajaponicaLinn.)的方形行道树坑,边长约1.5 m,外围是水泥硬化地表;植草砖铺设与公园停车位,其植草孔大小约40 cm2,孔内种植草种类不明;硬化地表类型是面积大于100 m2的完全不透水的水泥覆盖地表。5种地表覆盖类型样地均位于奥林匹克森林公园南园,气候环境及原始土壤条件均相同。草坪、灌木、行道树每年分别施肥2次、3次、1次,视情况再进行补施,使用的肥料均为复合肥。

1.3 土壤样品采集

在2016年6月选择晴朗的白天,于北京市奥林匹克森林公园中设置调查样地,分别在5种地表覆盖类型中均随机选择3块有代表性的4 m×4 m样方,采用多点混合采样法分层采集土壤,土层深度分别为上层(0—15 cm)、中层(15—30 cm)、下层(30—45 cm),每个样方采集3个重复,共获得135个土壤样品。样品装入无菌袋中带回实验室,部分土壤样品立即放到4℃冰箱中保存,用于有机碳矿化培养及铵态氮和硝态氮的测定;其余土壤自然风干,挑去石块、植物根系等杂物后研磨,一部分过0.15 mm筛用于土壤总有机碳的测定,一部分过2 mm筛用于其他基本理化性质的测定,密封并保存于干燥处。

1.4 试验方法

1.4.1 土壤有机碳矿化培养

本试验采用室内恒温培养、碱液吸收法测定土壤有机碳矿化量。将保存在4 ℃冰箱中的土样取出一部分,放到28 ℃恒温培养箱中预培养一周,使其从4 ℃状态恢复到常温状态。预培养后,将相当于20 g干土的新鲜土均匀铺在500 mL广口瓶底部,调节含水量至田间持水量的60%,在广口瓶中放入装有5 mL 0.2 mol/L NaOH溶液的小烧杯,在广口瓶口涂抹凡士林并加盖密封,于28℃恒温培养箱中培养31 d,从开始培养后的第1、4、7、12、17、24、31 d测定CO2的释放量:小心取出广口瓶中的小烧杯,将碱液全部转移至50 mL三角瓶中,于每瓶中加入2 mL 1 mol/L BaCl2溶液和2滴酚酞指示剂,用标准酸(0.2 mol/L HCl溶液)滴定至红色消失,记录滴定所用标准酸的量。每次测定后打开广口瓶盖子两小时,以保证为土壤微生物呼吸提供足够的氧气,并用称重法矫正土壤含水量。每份土样均做2次重复,在同等实验条件下用不加土样的广口瓶作为空白对照。

1.4.2 土壤基本理化性质测定

1.5 数据统计与分析

由于本次试验中对土壤有机碳矿化培养时间较短,该过程中消耗的有机碳为土壤活性有机碳,所以采用一级动力学方程对土壤有机碳矿化过程进行模拟[25],其表达式如下:

y=Cp×(1-e-kx)

其中,Cp表示土壤有机碳潜在矿化碳库(mg/kg);k表示矿化速率常数(d-1);x表示培养天数(d);y表示培养时间x(d)内土壤累积有机碳矿化量(mg/kg)。模型参数采用非线性回归方法进行拟合。

采用Excel 2013对试验所得数据进行整理;重复试验数据的平均值及标准差计算、不同地表覆盖类型间理化性质、土壤有机碳日均矿化量及累积矿化量的差异性检验、土壤有机碳矿化动态拟合以及土壤有机碳矿化参数与基本理化性质之间的相关性检验采用SPSS 22.0软件进行统计分析,结合SigmaPlot 10.0进行制图。

2 结果与分析

2.1 供试土壤的基本理化性质差异比较

2.2 土壤有机碳矿化的动态及模拟

2.2.1 土壤有机碳日均矿化量及累积矿化量

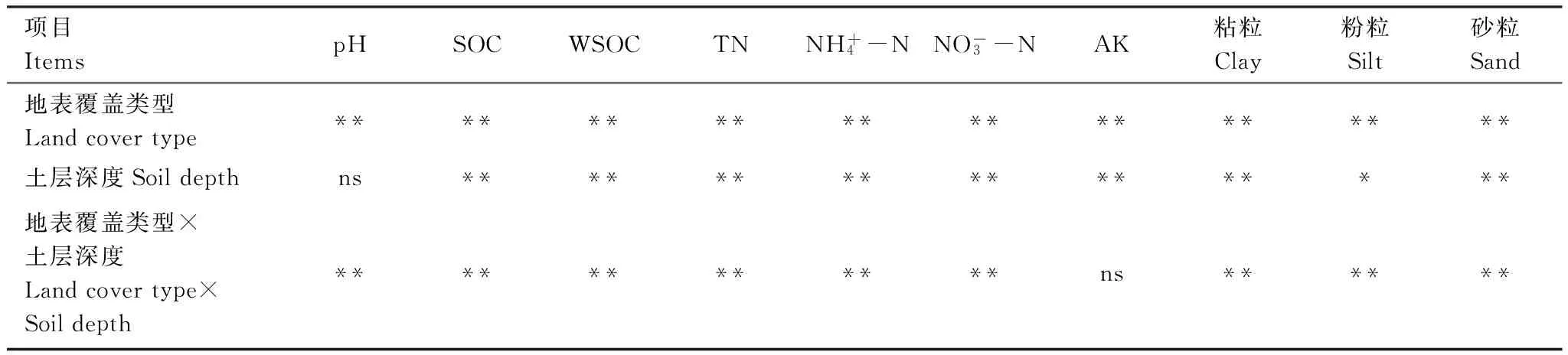

图1描述了本次试验的各覆盖类型及不同土层土壤有机碳在31 d内的日均矿化量和累积矿化量的变化情况。有机碳日均矿化量即单位干土每天矿化的有机碳量,又叫有机碳矿化速率,土壤累积矿化量指的是在一段培养时间内单位干土有机碳分解释放的CO2-C总量,二者都是表征土壤有机碳矿化动态的重要指标。

随着培养时间的延长,5种覆盖类型土壤的有机碳日均矿化量都呈现下降趋势,且阶段特征较明显:培养前12天属于快速矿化过程,特征是矿化量大、降幅大、持续时间短;12天以后进入缓慢矿化过程,矿化量相对前期显著减小、整体变化趋于平稳。不同覆盖类型土壤有机碳日均矿化量有较大差异,在培养的第1天,5类土壤有机碳日均矿化量均处在最高点,其中灌木达到38.71 mg kg-1d-1,显著高于草坪和硬化地表,最低为硬化地表18.12 mg kg-1d-1,仅为灌木的46.80%。;至培养的第7天,各类型土壤有机碳日均矿化量均大幅减少,其中草坪、灌木和硬化地表尤为明显,分别是各自第1天日均矿化量的30.29%、52.9%和54.35%;到12天以后,土壤有机碳日均矿化量趋于平稳,保持在开始时的16.7%—45.55%,同时各类型间整体差异减小,但灌木、行道树和植草砖的日均矿化量仍处于较高水平;至培养中后期(17天后),日均矿化量虽仍有小幅波动,但相对前中期较稳定;24—31天时草坪和硬化地表之间无明显差异,日均矿化量约为2.12 mg kg-1d-1,而灌木、行道树和植草砖日均矿化量分别为7.6、6.29、8.44 mg kg-1d-1。方差分析表明,除硬化地表各土层间差异不显著外,其他覆盖类型的土层深度对有机碳日均矿化量均有显著影响,整体表现为上层>中层>下层。

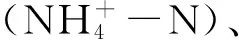

表1 不同地表覆盖类型及土层深度下土壤基本理化性质(平均值±标准误)Table 1 Soil physico-chemical properties under various land cover types and soil depth(Mean±SE)

* 同一列的不同字母表示相同土层的不同地表类型之间有显著差异(P<0.05),相同字母表示相同土层的不同地表类型之间差异不显著(P>0.05)

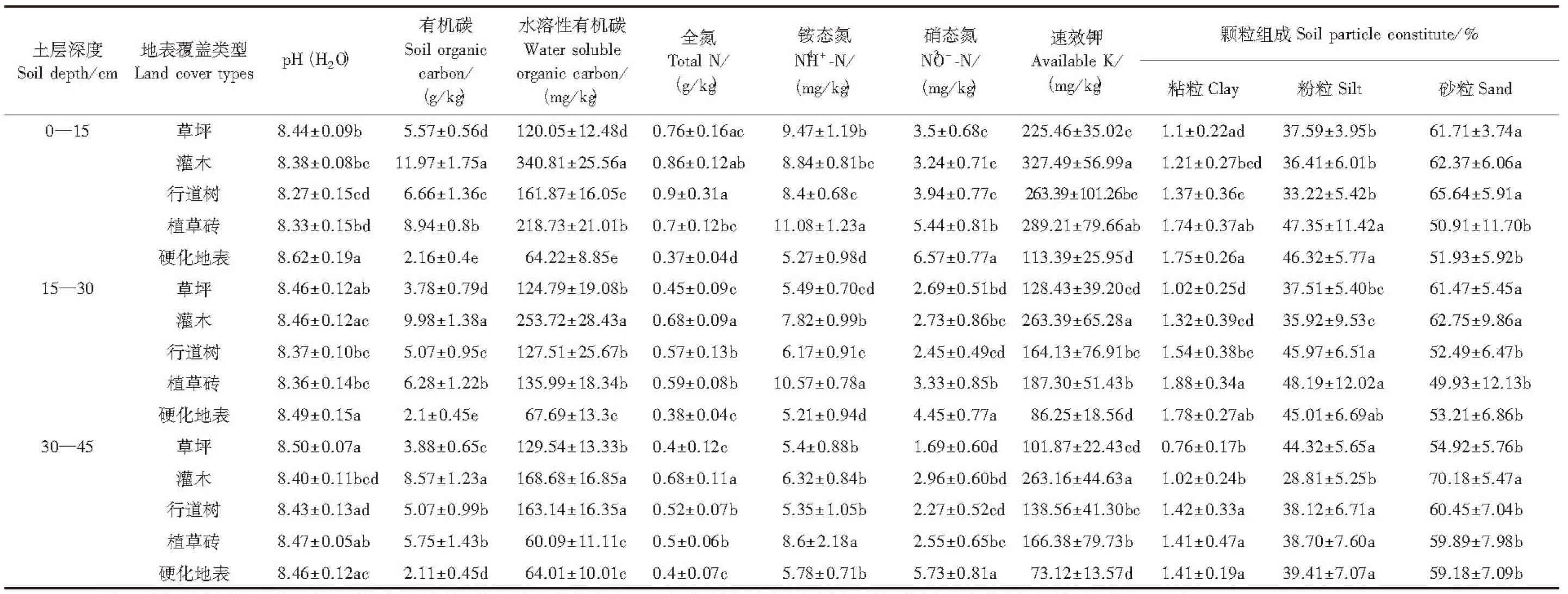

表2 土壤理化性质双因素方差分析Table 2 Two way ANOVA results of soil physico-chemical properties

*表示在0.05水平上有显著差异;**表示在0.01水平上有显著差异,ns(not significant)表示差异不显著;SOC:土壤总有机碳soil organic carbon;WSOC:水溶性有机碳water soluble organic carbon;TN: 总氮Total nitrogen;AK:速效钾Available kalium

土壤有机碳累积矿化量表现出与日均矿化量变化相应的变化趋势:在培养前期快速增加,然后逐渐变慢。在矿化培养期间,除草坪和硬化地表的上层土壤有机碳累积矿化量差异不显著、行道树和植草砖的下层壤有机碳累积矿化量差异不显著外,其余相同深度的不同覆盖类型土壤有极显著差异(P<0.01),上层土壤有机碳累积矿化量从大到小依次为植草砖>行道树>灌木>草坪>硬化地表,中层和下层均表现为灌木>行道树>植草砖>硬化地表>草坪。除灌木和硬化地表外,其余3种覆盖类型下土壤有机碳累积矿化量都随土层加深有显著的下降,植草砖表现最为明显,其中层和下层土壤有机碳累积矿化量仅为上层的50%左右。

2.2.2 土壤有机碳矿化模拟

根据不同地表覆盖类型及土层深度下土壤在矿化培养期间各阶段测定的CO2释放量及计算出的土壤有机碳累积矿化量,运用一级动力学方程采取非线性回归的方式对碳矿化进行拟合,得到Cp和k值,结果显示在表2中,由拟合决定系数R2可知该模型拟合效果较好。Cp和k值是土壤有机碳矿化作用的表征,Cp值越大、k值越小表明土壤有机碳矿化作用越强,反之则越弱。

由表2可以看出,不同覆盖类型下土壤的Cp值变化范围为83.244—644.8 mg/kg。方差分析表明,相同土层的不同覆盖类型土壤Cp值存在显著差异(P<0.05),上层土壤Cp值以植草砖为最高,中、下层土壤以灌木为最高,各层土壤Cp值均以草坪覆盖为最低;土层深度对土壤有机碳Cp也有显著影响(P<0.05),但不存在明显的规律。k变化范围为0.033—0.229 d-1,草坪各土层均为最大,其次是硬化地表,灌木相对较小。Cp/SOC值(土壤有机碳矿化潜能占土壤有机碳含量的比重)是土壤固碳能力的体现,该值越低表示土壤有机碳矿化能力越弱,有机碳固存能力越强。不同地表覆盖类型土壤Cp/SOC值有显著差异,其中硬化地表、植草砖和行道树下土壤Cp/SOC值显著高于草坪和灌木,尤其是硬化地表下各层土壤Cp/SOC值均达7%以上。

2.3 土壤有机碳矿化拟合参数与土壤理化性质的关系

图1 不同地表覆盖类型及土层深度下土壤有机碳日均矿化量及累积矿化量动态变化Fig.1 Daily mineralization and cumulative mineralization of soil organic carbon under various land cover types and soil depth

3 讨论

3.1 城市土壤有机碳矿化规律

城市5种地表覆盖类型下土壤有机碳矿化的变化趋势一致,均表现为前期速度较快而后期显著减缓,与自然生态系统中土壤有机碳矿化过程类似[11,26]。矿化培养初期,土壤中易分解养分含量相对较高,能够为土壤微生物的生长和代谢过程供应充足的营养物质,使得土壤微生物数量和活力都大大提高,因此这段时间土壤有机碳矿化速率很快,而随着培养时间的延长,土壤中的易分解有机碳不断减少,微生物代谢活动逐渐受到营养源的限制,有机碳矿化速率则相对前期显著降低,各地表覆盖类型间的差异也逐渐缩小[27]。

表3 土壤有机碳矿化的一级动力学参数及Cp/SOC值(平均值±标准误)Table 3 Parameters of the first-order kinetics and Cp/SOC values for the SOC mineralization(Mean±SE)

*小写字母表示同一土层的不同地表覆盖类型下土壤间Cp的比较,字母相同的表示差异不显著(P>0.05,а=0.05),字母不同的表示差异显著(P<0.05, а=0.05);Cp:有机碳潜在矿化碳库 the potentially mineralizable carbon;k:矿化速率常数the mineralization rate constant(k);SOC: 土壤有机碳 soil organic carbon

表4 土壤Cp、k与理化性质的相关性分析Table 4 Relationship between parameters of SOC mineralization and soil chemico-physical properties

*P<0.05, **P<0.01

3.2 不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化差异

本研究结果显示,城市不同地表覆盖类型下土壤有机碳矿化作用差异显著。其中灌木、行道树、植草砖下的土壤有机碳日均矿化量、累积矿化量、Cp均较大,k值较小,而硬化地表和草坪下土壤有机碳矿化作用则相对较弱。不难发现,与前面三种地表覆盖类型下的土壤相比,后两者受到的人为干扰更严重:硬化地表阻碍地上地下空气、水分、养分等物质交换和能量流动,土壤微生物呼吸作用等代谢行为受到抑制[21,28];草坪土壤虽然有较大的植被覆盖度,但城市中的草坪受到人类活动的剧烈影响,导致其发育过程缓慢,土壤质地较差,养分含量较低(表1)。这说明人类活动的干扰是影响城市土壤有机碳矿化的重要因素,但城市中人类活动对样地的干扰程度很难进行控制和量化,未来可以建立专门的样地以便对人为因素进行控制,同时结合野外样地进行综合研究,这样既能提出人为因素的干扰又能确保反应城市中真实的情况。

此外,通过比较发现,行道树和植草砖(这两者为既有硬化覆盖又有植被种植的地表覆盖类型)下土壤的有机碳矿化速率、累积矿化量及Cp值显著高于硬化地表下土壤,且上层土壤表现最为显著,说明植被种植能够显著减轻硬化覆盖对表层土壤有机碳矿化的消极影响:一方面,植被凋落物能够加快表层土壤发育进程,有助于土壤有机质的形成,另一方面,植物根系分泌物能够为土壤微生物提供大量的营养和能量物质,提高微生物的种类、数量及代谢活性[29]。

3.3 土壤理化性质对有机碳矿化的影响

3.4不同地表覆盖类型下土壤固碳能力差异

从Cp/SOC值来看,草坪和灌木的固碳能力强于另外3种覆盖类型下土壤,可能与这两种覆盖类型受硬化地表的影响较小且植被覆盖度相对较高有关系,但不排除绿地养护过程中施肥灌溉增加了土壤有机质的输入;硬化覆盖阻挡了地上地下的物质循环,尽管其有机碳矿化作用较弱,消耗的有机碳很少,但其有机质的零输入仍导致其固碳能力较差。行道树和植草砖覆盖下土壤的固碳能力也较弱,与硬化地表相似,说明植物对于增强硬化地表下土壤的固碳能力没有起太大作用,可能是由于公园建成时间较短,建设过程及硬化覆盖对土壤结构破坏较严重,短时间内土壤发育不够成熟,土壤粘粒含量低,团聚体不稳定,进而导致其固碳能力较差;同时可以推测这两种覆盖类型下土壤较高的SOC、WSOC含量并非完全来源于土壤对空气中碳的固定,而应该有较大部分来源于人为的输入,包括行道树的定期施肥、埋管灌溉以及汽车尾气排放通过增加大气CO2浓度进而使植草砖土壤有机碳含量增加等外源有机碳输入[32]。城市土壤固碳能力的影响因素较为复杂,包括人为干扰、植被类型和覆盖度等[17],尚需深入研究。

4 结论

城市化过程中,当自然植被覆盖被硬化覆盖取代后,土壤固碳能力将被大大削弱,其碳储量会显著减少,土壤有机碳矿化受到抑制,进而对土壤发育过程产生消极影响,而行道树、植草砖等能通过种植植物增加土壤有机物质的输入,帮助减轻硬化地表对土壤有机碳矿化的消极作用,促进土壤养分循环。

城市土壤有机碳矿化的最主要限制因子是土壤有机碳的含量,此外土壤pH值、养分含量、粘粒含量等理化性质也能通过影响土壤有机碳含量及微生物活动等对土壤有机碳矿化过程产生影响。

[1] Jacobson C R. Identification and quantification of the hydrological impacts of imperviousness in urban catchments: a review. Journal of Environmental Management, 2011, 92(6): 1438-1448.

[2] Wu J G, Xiang W N, Zhao J Z. Urban ecology in China: historical developments and future directions. Landscape and Urban Planning, 2014, 125: 222-233.

[3] Xu M, He C Y, Liu Z F, Dou Y Y. How did urban land expand in China between 1992 and 2015? A multi-scale landscape analysis. PLoS One, 2016, 11(5): e0154839.

[4] Kuang W H, Liu J Y, Zhang Z X, Lu D S, Xiang B. Spatiotemporal dynamics of impervious surface areas across China during the early 21st century. Chinese Science Bulletin, 2013, 58(14): 1691-1701.

[5] 赵丹, 李锋, 王如松. 城市土地利用变化对生态系统服务的影响——以淮北市为例. 生态学报, 2013, 33(8): 2343-2349.

[6] Kaufmann R K, Seto K C, Schneider A, Liu Z T, Zhou L M, Wang W L. Climate response to rapid urban growth: evidence of a human-induced precipitation deficit. Journal of Climate, 2007, 20(10): 2299-2306.

[7] 罗上华, 毛齐正, 马克明, 邬建国. 城市土壤碳循环与碳固持研究综述. 生态学报, 2012, 32(22): 7177-7189.

[8] Maia S M F, Ogle S M, Cerri C E P, Cerri C C. Soil organic carbon stock change due to land use activity along the agricultural frontier of the southwestern Amazon, Brazil, between 1970 and 2002. Global Change Biology, 2010, 16(10): 2775-2788.

[9] Kirschbaum M U F. Will changes in soil organic carbon act as a positive or negative feedback on global warming. Biogeochemistry, 2000, 48(1): 21-51.

[10] Díaz-Hernández J L. Is soil carbon storage underestimated. Chemosphere, 2010, 80(3): 346-349.

[11] Rabbi S M F, Wilson B R, Lockwood P V, Daniel H, Young I M. Soil organic carbon mineralization rates in aggregates under contrasting land uses. Geoderma, 2014, 216: 10-18.

[12] 任秀娥, 童成立, 孙中林, 唐国勇, 肖和艾, 吴金水. 温度对不同粘粒含量稻田土壤有机碳矿化的影响. 应用生态学报, 2007, 18(10): 2245-2250.

[13] 李银坤, 陈敏鹏, 梅旭荣, 夏旭, 郭文忠, 李昊儒, 郝卫平. 土壤水分和氮添加对华北平原高产农田有机碳矿化的影响. 生态学报, 2014, 34(14): 4037-4046.

[14] Prayogo C, Jones J E, Baeyens J, Bending G D. Impact of biochar on mineralisation of C and N from soil and willow litter and its relationship with microbial community biomass and structure. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50(4): 695-702.

[15] 罗友进, 赵光, 高明, 魏朝富, 赵丽荣. 不同植被覆盖对土壤有机碳矿化及团聚体碳分布的影响. 水土保持学报, 2010, 24(6): 117-122.

[16] 彭少麟, 周凯, 叶有华, 粟娟. 城市热岛效应研究进展. 生态环境, 2005, 14(4): 574-579.

[17] 戴慧, 王希华, 阎恩荣. 浙江天童土地利用方式对土壤有机碳矿化的影响. 生态学杂志, 2007, 26(7): 1021-1026.

[18] 罗上华, 毛齐正, 马克明, 邬建国. 北京城市绿地表层土壤碳氮分布特征. 生态学报, 2014, 34(20): 6011-6019.

[19] 刘艳, 王成, 彭镇华, 郄光发. 北京市崇文区不同类型绿地土壤酶活性及其与土壤理化性质的关系. 东北林业大学学报, 2010, 38(4): 66-70.

[20] 孟令涵, 曾辉, 熊燕梅, 郭大立. 深圳市不同建成区密度和植被类型下绿地土壤碳、氮、磷含量和细根生物量. 北京大学学报: 自然科学版, 2013, 49(5): 899-907.

[21] Raciti S M, Hutyra L R, Finzi A C. Depleted soil carbon and nitrogen pools beneath impervious surfaces. Environmental Pollution, 2012, 164: 248-251.

[22] Wei Z Q, Wu S H, Zhou S L, Lin C. Installation of impervious surface in urban areas affects microbial biomass, activity (potential C mineralisation), and functional diversity of the fine earth. Soil Research, 2013, 51(1): 59-67.

[23] Wei Z Q, Wu S H, Zhou S L, Li J T, Zhao Q G. Soil organic carbon transformation and related properties in urban soil under impervious surfaces. Pedosphere, 2014, 24(1): 56-64.

[24] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法. 北京: 中国农业科技出版社, 2000.

[25] Saviozzi A, Vanni G, Cardelli R. Carbon mineralization kinetics in soils under urban environment. Applied Soil Ecology, 2014, 73: 64-69.

[26] Jia J, Yu D P, Zhou W M, Zhou L, Bao Y, Meng Y Y, Dai L M. Variations of soil aggregates and soil organic carbon mineralization across forest types on the northern slope of Changbai Mountain. Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(2): 1-7.

[27] 柳敏, 宇万太, 姜子绍, 马强. 土壤活性有机碳. 生态学杂志, 2006, 25(11): 1412-1417.

[28] 贾丙瑞, 周广胜, 王风玉, 王玉辉. 土壤微生物与根系呼吸作用影响因子分析. 应用生态学报, 2005, 16(8): 1547-1552

[29] 吴林坤, 林向民, 林文雄. 根系分泌物介导下植物-土壤-微生物互作关系研究进展与展望. 植物生态学报, 2014, 38(3): 298-310

[30] 马芬, 马红亮, 邱泓, 杨红玉. 水分状况与不同形态氮添加对亚热带森林土壤氮素净转化速率及N2O排放的影响. 应用生态学报, 2015, 26(2): 379-387.

[31] 余明泉, 袁平成, 陈伏生, 胡小飞, 杜天真. 城市化对湿地松人工林氮素供应的影响. 应用生态学报, 2009, 20(3): 531-536.

[32] 张小萌, 李艳红, 王盼盼. 乌鲁木齐城市土壤有机碳空间变异研究. 干旱区资源与环境, 2016, 30(2): 117-121.