论人与位置媒体的空间关系*

■ 徐 苒 刘明洋

一、问题的提出

移动网络已经成为我们生活中如同水、空气、阳光一样不可或缺的一部分,或者说已经成为我们身体的一部分,是我们身体的延伸。移动网络技术的发展推动了移动智能终端的普及,为每一个人与其他人在虚拟空间的即时连接提供了技术支持,我们可以在任何时间、任何地点联系到任何人,同时移动网络也使人们在物理空间迅速集结成为了可能。人的生存环境发生了巨大的变化,虚拟世界与真实世界交融在一起,人们已经分不清真实与虚拟的区别,可以在虚拟空间与真实空间任意穿梭。人在环境中的角色也随之发生了转化,人不再是环境的对立者,而成为“网络的人”,每一个人都是虚拟网络的一个节点,成为环境的组成成分。

位置媒体跨越了真实与虚拟的鸿沟,同时具有的“去地方化”和“制造地方”的张力变得越来越明显。它为人们的日常生活提供了各种便利,成为人们日常生活的工具:为人们提供导航,帮助人们寻找道路、地点;LBS技术与VR、AR技术紧密结合,“pokeman go”游戏的火爆在一定程度上预示着LBS技术与AR技术的融合将成为未来娱乐行业尤其是游戏产业的发展方向;镶嵌于社交网络,越来越多的社交网络媒体捆绑了位置信息,改变了人的生活方式与交往方式;创建学习和工作情景,位置媒体是“微学习”的一个基本要素,某些互联网公司开发出的APP,会设定信息的推送空间范围,创造出公私分明的工作环境。

位置媒体虽然严格的说是技术层面的概念,但事实上位置媒体的许多应用已经拓展了位置的信息。由于任何的位置都会连接空间里的信息,因此位置媒体能够提供的数据还包括与位置相关的人的数据和与位置相关的环境数据。位置媒体提供的信息不仅仅是“where are you”,还包括“what is nearby you”,“what will serve you”,人与媒体、人与物、人与人之间信息的交叠与互动构筑了一个流动的、互动的、混杂的空间。

目前,基于位置的情景推送是技术领域研究的热点话题,人们也已经将位置媒体视为移动媒体不可或缺的一项功能,那么在我们日常生活中位置媒体扮演了怎样的角色?作为一项基于空间信息的技术,它重新建构了一个混杂的动态空间,新的空间是否会改变人们对空间的感知?与社交媒体的互相嵌入,又是否会改变人们的社会交往方式,继而对行为主体的身份感产生影响?

二、文献回顾与述评

“位置媒体”这个概念是由Marc Tuters和Karlis Kalnins创造的。①他们使用“locative media”作为一个为艺术家和研究者组织的国际型工作坊的主题,旨在探索位置媒体如何影响了人们的空间概念以及社会组织结构方式。后来,移动互联网增强了人们通过自我定位技术在网络中获得更多信息的能力,这一术语成为打破现实空间与虚拟空间藩篱的同义词。②位置媒体一般是指在用户传播和交流中绑定了位置的媒介形式,基于位置的媒体会根据移动设备用户的位置直接向其发送多媒体和其他内容,从而引发传受双方的互动。③黄鸣奋认为,位置媒体最直观的形式就是随着用户位置变化而变化的动态地图,具有开放性、可逆性、多用户支持、可塑性的特点。④在我国学者的研究中,多数学者从位置媒体与社交媒体相结合以及其所带来的营销价值的角度,研究其传播特征和传播机制(邵晓,2011⑤;张金海,聂莉,2012⑥;郑蔚雯,2012⑦;曹玉月,2013⑧)。事实上,位置媒体不仅仅能为社交和商业提供工具,其更主要的价值在于作为一种新的媒体形式,通过人们日常生活的广泛应用,已经潜移默化的改变了人与环境、人与人、人与社会之间的关系,“位置媒体代表了当前新媒体领域从虚拟世界回归现实生活、从赛伯空间回归物理环境的趋势,它所创造的混合空间为艺术活动提供了新机遇,位置媒体在应用地理信息进行社会互动的过程中体现出人文关怀。”⑨程士安、陈思以街旁网为案例,分析了LBS技术平台的传播规律,认为LBS创造了一个简单、可行的社会个体行动得以表现的信息系统,赋予了应用者信息分享的新权力。⑩陈静茜对这个观点进行了更加充分的展开,她以上海人民广场微博客使用为例,对以LBS为代表的新媒体技术对于上海居民的生活方式及城市文化建构过程的影响进行了研究,发现城市居民在线上通过夸张性的自我呈现与使用策略操纵想象中的受众铸就赛博空间中的“自我”,赛博空间通过移动互联技术嵌入个人都市生活方式和都市实体空间,对社会公共生活和都市文化塑造造成了影响。黄佩、王文宏的研究契合了传播学研究中的空间转向,他们思考了基于位置服务建立的移动社区和城市空间存在的关系,提出移动社区应服务于建设具有高度互动能力的城市空间。

西方学者则更侧重于研究位置媒体如何改变了个人对于物理空间的感知以及位置媒体对社区与城市空间的影响。目前,国外将位置媒体与传感器设备相结合的实践应用越来越成熟,Dey.A.K.提出传感器设备不仅检测和反映位置,而且还会考虑到与情境相关的信息,如用户当前的活动、情绪的状态、注意力的焦点、用户身份和附近的人或物体、时间、温度等等。Crawford认为,移动社交软件其实是通过滤掉和预先选择价值观相同的用户来面对面的接触,因此,移动社交软件其实是排除掉了这种偶然的相遇,用户实际上是通过自我选择进入到相似人群的移动性的保护圈(mobile cocoons),这种社交方式缺少了社会和都市环境多样性的特征和好处。Malcolm McCullough则把位置媒体的城市化概括为五个趋势:从虚拟到象征;从宏观到微观;从普遍性到情境;从行为分析到意图分析;从推送到张贴。在研究方法上,西方学者多使用行动者网络理论方法研究人与位置媒体之间的相互作用。

从该领域的研究成果综合来看,有关位置媒体的研究有三条线索:首先,位置媒体消除了虚拟空间与真实空间的藩篱,改变了人与环境的关系,带来了人的时空感知的变化。其次,位置媒体作为一种技术手段,赋予了人们新的分享信息的内容和权利,影响了人与人交往的内容和方式;再次,位置媒体研究往往与社区传播、城市空间传播相结合,成为构建新型的移动社区和城市空间的技术手段。

三、研究设计与方法

1.研究方法

我们现在处在一个全球化、移动化、社交化的时代,信息化社会中的“流动空间”(space of flows)和“无时间之时间”(timeless time),显示了媒介再造时空的能力,本文以此为背景,集中分析在日常生活中用户如何通过位置媒体建构和表达“自我”,包括建构和呈现自己的身份认同、群体认同、文化认同以及社会关系。所有这些“自我”建构和呈现的日常实践,都是由现实空间的在场行为和虚拟空间位置的归档和分享构成的。因此,我们需要观察和分析的是以位置媒体为中介的人们的日常生活。采取这样的理论视角,我们在考察现实的方法上采取参与式观察和半结构访谈,以获取经验的资料,并分析这样的资料。在方法论的层面,采取的是质性研究方法的解释取向,主要包括“因果解释”和“功能解释”。按照陈向明的观点,“质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性研究,使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动”,即通过个体的“故事”讲述,透射其学术含义,这种方法论上的侧重,也正是传播与媒介文化作为一个研究领域和研究路径的重要特征。

2.数据收集

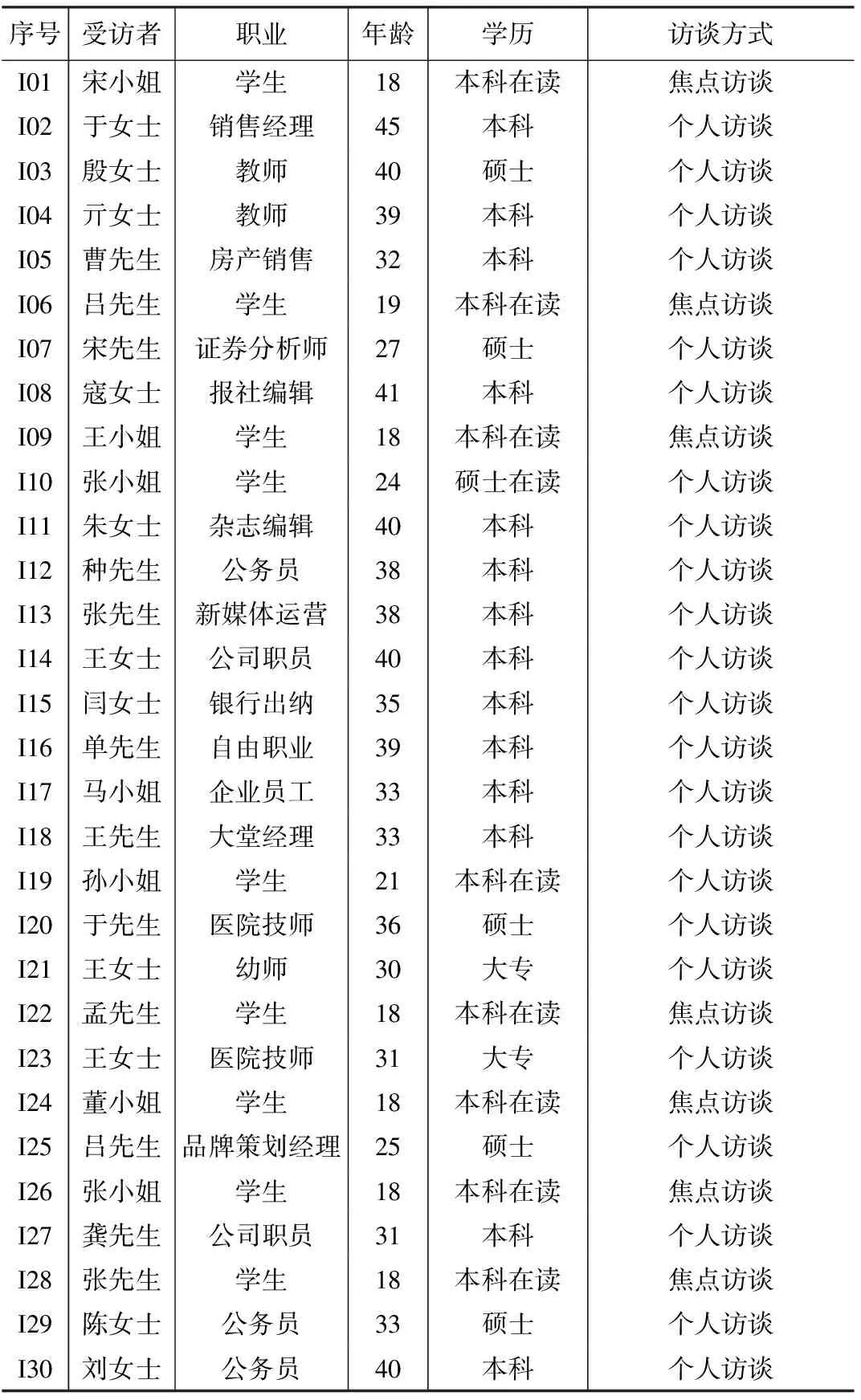

在研究过程中,笔者采用分层目的型抽样和滚雪球抽样两者相结合的方式选取访谈对象,对30位访谈对象进行参与式观察、深度访谈和文本分析。首先,为了确保样本的全面性,我们按照年龄段进行分层选择,包括的人群有70后、80后和90后,他们分别被称为互联网时代的难民、移民和原住民,对于位置媒体有不同的使用和理解。受访者的基本资料如表1所示。

其次,在访谈方法上,我们采用了个人深度访谈和焦点团体访谈相结合的方式,初始的访谈提纲包括以下5个问题:(1) 您从何时开始接触移动媒体?何时开始使用其位置功能?(2) 您手机中运用最多的前五位的APP有哪些?经常在哪些APP中使用位置功能?(3) 您通常在哪种情境下会主动使用定位功能?您认为您使用其位置功能的原因是什么?(4) 您认为手机的位置功能让您的生活产生了哪些变化?(5) 您通常在哪种情况下会关注别人的位置信息?

表1 受访者基本资料一览表

四、位置媒体进行自我认同的一般路径

认同(identity)最早是一个哲学范畴,也可以称为同一性,这个同一性既可以指事物的同一性,也可以指人的同一性。在当代社会科学中,认同的概念涉及到心理学、社会学、人类学、历史学,几乎是一个在社会科学中无处不在的概念。在《现代性与自我认同》一书中,吉登斯提出了一个理论框架去理解现代社会中的自我认同。吉登斯认为:“自我认同是每个人对其个人经历进行反思性理解而形成的自我概念。”他解释说:“自我身份认同不是给定的,即个体行动系统之延续性结果,而是要在个体反思性活动中依据惯例被创造和维持的某种东西。”在他看来,自我认同既是个人行动的过程,又是个人行动的结果,二者互相作用。通过反思性建构(the reflexivity constitution),在纵向上,个体将自我的过去、现在和将来整合成一个有机、有序的整体,在横向上,形成“我们”“他们”的群体认知,最终二者综合确认自我的身份。基于位置媒体的身体在场的空间实践、对事件和地点的记录与再现成为数字媒体时代人们进行自我认同的一般路径。

1.身体的空间实践与自我认同

身体是社会个体的生理性基础,对于个人而言具有唯一性和不可替代性,是自我意识的起点,自我的存在基于身体的存在,空间的意义往往要借助于身体的行动体系和实践模式而产生。梅洛·庞蒂继承了现象学的理论体系,并对感知、空间、身体进行了更加深入的思考,他认为身体的空间性是一切知觉活动的最初条件,知觉是身体与世界相连的界面,空间正是由于其与身体发生了关联,所以才存在并且才有意义。

对于大多数人来说,身体在日常生活中是“隐而不现”的,但是在现代“失控的世界”中,人们传统的生活方式和交往方式发生了翻天覆地的变化。现代性的时空分离带来的是时空的无序和断裂,同一的、连续的、和谐的自我被多元的、断裂的、冲突的自我取代,怀疑和焦虑成为现代人生活中的普遍感受。在这样的背景下,身体越来越成为众多学者关注的课题,身体具有的维持日常世界的意义系统和连贯的自我身份的功能越来越彰显出来。戈夫曼在研究人类日常生活中的身份建构时,就论述了身体在“印象管理”中的重要作用,人们借助于对身体的规则化的控制,呈现一个稳定而充满意义的自我。在吉登斯的分析中,则更加肯定了这一观点,他提出身体与自我和自我身份有着特殊的关联性,在极盛现代性的后传统场景中,“身体直接参与到建构自我的原则中,借助于身体的规则,现代社会生活的制度反身性得以专注于对于身体的创造”。位置媒体有助于人们从虚拟世界回归现实生活,从赛博空间回归物理环境,从媒介的在场回归身体的在场,成为现代社会人们形成自我认识的重要媒介。

首先,位置媒体增强了人对身体和环境协调一致的控制能力。20世纪后期,虚拟世界大行其道,人们摆脱了身体的束缚,畅游在赛博空间中。但是事物的发展是矛盾的统一体,在赛博世界,另一种方向也在孕育之中,位置媒体就代表了相反的方向,它为人们从虚拟空间向现实空间的回归提供了技术支持,因此从本质上说位置媒体又是一种将人的身体所在作为服务主体的媒介形式,也是现代人生活方式的体现,即以追求方便作为提供给用户的产品价值,这种方便性与产品的基本功能紧密联系却又不完全一致,属于产品的附加价值。

受访者I05提到电子地图时非常兴奋,他说:“导航实在是个好东西,我到某个地方根本不会提前做准备,都是即时搜索,无论在哪个地方我都能搜到附近最好玩的、最好吃的店,不管到哪个地方,我都不会感到陌生或者产生各种担心,我感到每个地方都是我的地盘”。

凌从将位置媒体的这种功能称为“微观协调”,即手机“顾及到一种对日常活动十分精确的调节”。它主要被日程繁忙的人运用于即时安排或重新安排约会行程和日常生活中其他与后勤相关的细节琐事。比如当约会的双方在约好的时间和地点找不到彼此时,可以通过手机定位精确的确定对方的位置,正如大多数访谈对象都提到会使用微信的位置功能与朋友见面,“微观协调”的作用事实上就是手机的即时性、移动性与实时定位的功能保证人们可以持续的随时随地沟通,这就打破了过去身体的空间实践中人们必须提前设定好时间和位置的限制,赋予了用户自由行动的权利,彰显了人的主体性。具有了主体性,人就能决定自己的价值选择与行为选择,实现自我的本真的存在。

第二,以位置媒体为中介,用户通过身体的空间实践创建了地点。地点具有社会性,是我们在世界上产生直接经验的基本来源,是人们建立身份感的重要途径,人们通过参与、关注一个特定地方的人或群体,“内化”地方的价值,从而产生与地方共同的认同感。雷尔夫论述了位置与人的身份感的关系,认为“人之所以为人,就是生活在一个充满了意义的地点的世界,拥有并认识自己的位置”,而在人借助于位置形成自我概念时,身体的在场是必要的,身体的在场伴随的是参与,是现实情境和生活镜像。

根据德塞图的空间实践理论,空间不是一个客观物质性的存在,而接近于一种主观的抽象概念,“空间是被实践了的场所(space is a practiced place),人们可以通过操纵和享用空间,制造地点”。而其对人们价值观的最大改变也许是,人们关于“什么最正确、最有价值”的判断,从此将附加符合“此在”标准的前提:在什么时间、什么地点,对于谁来说,最正确、最有价值。总之,一切以条件为转移。

第三,身体的在场有利于建构更为多元和稳定的社会关系。位置媒体提高了人们探索陌生区域的能力,利用各种导航软件人们可以轻易到达自己想要到达的地方,也可以根据对方的定位迅速寻找到对方,形成现实的社会交往,产生身体在场的行为。以人的身体为中介,无论是社会交往还是参与事件,都需要调动主体的所有的感官,形成全方位的身体接触,从而形成情感认同。正如戈夫曼的观点,“身体在人们的交往中发挥自我‘代言人’的作用,在交往秩序中,参与者的专注和介入——哪怕仅仅是注意——永远是至为关键的。”身体在场形成的交往经验是人进行精神交往的关键元素。电子媒介的盛行跨越了距离和地域的限制,尤其网络直播可以让更多受众即使不“在场”也能产生“在场感”,但是经过了传播者选择、剪接、编辑之后的“现场体验”并不一定真实,受众通过电子媒介产生的“在场感”只是心理上的“在场”,或者是“想象性在场”,它与现实意义上身体的“在场感”有一条无法逾越的鸿沟。恰如彭兰教授分析,虚拟空间的与他人互动或者“在场感”和“在场”,很多时候是与“社会资本相关的一种投资策略”,人们会选择有用的或者有趣的部分接受,而舍弃那些自己不喜欢或者对自己无用的部分。技术赋予了用户在场与缺席的控制能力,用户可以在不同的现场切换,对那些有价值的社交对象通过各种方式呈现自己在场,“这些策略可能有助于获得所需的报偿或者关系的积累”。因此,在虚拟空间,人们通过选择性互动舍弃掉对自己无用的部分,提高了交往的效率或者成本,但是以投资与回报为目的的社会交往往往会舍弃情感性的因素,难以形成长期稳定的社会关系。

2.数字记忆、空间生产与主体形构

在美国精神分析学家埃里克森看来,自我认同是一个与自我、人格和人的发展有密切关系的心理学概念,它是自我整合的一种形式,可以使个体形成自我同一感,即个体在过去经验中所形成的内在的一致性和连续性。埃里克森在之后的传记中更加细致的描述这种自我同一感,“最令人满意的同一感被体验为一种心理社会的安宁之感。他最明显的情况是一种人身体的自在之感,一种自知何去何从之感,以及一种预期能获得有价值的人们承认的内在保证”。他同时认为自我同一性是指个体在时空中的“过去、现在和将来”,自己内在的能力、信仰和个人历史等具有一致性和连续性的主观感觉和体验,人正是产生了这种自我的同一感,才会产生身份认同、集体认同和文化认同。如果我们再继续追问:这种自我的同一感源自于哪里?人如何产生对于个人历史的体验和对于未来的期待?从位置媒体的角度,我们就不得不注意到数字媒体的存储技术,它的功能类似于人类的记忆。数字媒体的广泛应用,减轻了人们记忆的负担,在微博、微信、QQ空间的使用中,用户可以通过位置的存储、分享和检索重新组织过去的记忆,思考自我。

受访者I10经常会使用微信中的私密功能和位置功能,“我并不想把我的生活给别人看,我很享受被遗忘的感觉,我只是希望通过这种方式记录我自己的生活。每张照片我都有用位置信息保存它们,如果某日之后我重新返回这个位置,我就可以使用智能手机重新看到我在这一位置曾经留下的照片,有点像昨日重现,而且从一系列的场景再现中我也可以看到自己的成长过程。”

过去,人们虽然参与场所意义的再生产过程,但是由于生产过程的原子化,很少会意识到人才是场所意义的决定者。位置媒体则彰显了意义、认同总是发生在一定场所内的。用户通过这些地方建立自己的身份,用历史的连续性和统一性的方式建构个人的传记,从而形成身份叙事,这其中事件和地点的回忆就成为身份建构的主要线索。在戈夫曼看来:“身份、地位、社会声誉这些东西,并不是可以拥有而后还可以将之展示出来的实体性事物;它是一种恰当的行为模式,具有内在的一致性,不断的被人加以修饰润色,并且具有很强的连贯性。”也就是说,个人身份的确认必然是一个寻找“我是谁,我从哪里来,要到哪里去”的过程,位置媒体的记忆为人们形成这种自我意识提供了技术支持。

五、基于位置的社交媒体(LBSN)与身份建构

1.空间的社会化生产

当个人分享他们的位置时,事实上他们也在分享关于位置的相关信息。不管是否意识到,用户都在透露一些信息,通过他们的位置来了解他们的身份。例如,它可能强调了在这个或那个地方被“看见”的愿望,这样位置就具有了向外传播的隐喻。这一过程正是通过空间的社会化生产实现的。诸如微博的“位置”、微信的“附近的人”、陌陌的“地点留言”等社会化媒体应用服务大都致力于发现、识别、激活空间之间的关系,并藉此建立人与人之间的社交联系。在微信的“摇一摇”中,如果两个人同时摇动手机,两个陌生的空间便极具戏剧性地建立了某种微妙关系,如果多人同时摇动手机,便建构起一个公共的“空间场”。位置媒体加强了人与人之间的联系,使得地球更像一个“村”。受访者I20提及自己曾经有一次查找台湾的信息,看到微博上有人晒一张照片,和她曾经的一位老师在上课时给他们看过的照片一模一样,于是她私信对方,原来她曾经的那位老师到台湾去访学了,她又重新建构起与这位老师的社交关系。这个案例充分证明了基于位置的社交媒体具有空间的社会化生产的能力。“当一个空间被其它空间所识别、所认领、所发现,它便从其原始的属性和状态中抽离出来,进入社会化的关系网络中,这一过程对应的正是空间的社会化生产。”

2.空间社会化生产的动机与身份建构

“获取注意力” 往往是用户主动发布位置信息的重要动机。“在选择社交媒体推荐的位置时,我经常会选那些特别的地方,比如精神病院,其实这个位置只是距离我很近推荐给我,我不在这里,但是我发布这个位置很多朋友都会关注我发布的信息。”(受访者I25)发布位置信息的传播者“想象”着他们的受众,并使用策略来操纵其网络受众,形成自我身份的体验和感受 。

为了能够获得更多的关注,传播者往往会更加注重图片的效果,由于对图片的再加工会产生拖延时间,当他们发布相关信息时或许已经不在现场,但是他们会通过P图强化个体在实体地理位置确实 “在场” 的效果。(受访者I07)通过“表演”和“操纵”,新媒介技术铸就了赛博空间中的 “自我”,互联网成为一项 “身份工程”,个体变得更加自我。

与主动暴露自己同步共行的就是窥视他人,暴露使得“围观”不再是对个体的压制,个体走入公共生活,获得主体意识的空间实践,对他人的关注、点赞、收藏、转发,其本质都是以一种“拟态的现实”极为逼真的重新确认自我身份与社群关系,这一过程对应的正是主体性的回归与重构。

在访谈中,笔者发现95后的年轻人是一个比较特殊的群体,他们属于网络时代的原住民,善于使用不同媒体的位置功能维护不同的社群关系,在错综复杂的关系网络中界定自我的身份和地位。“我使用微信里面的位置功能主要是为了向我的父母报平安,因为我的爸爸妈妈在玩微信,使用QQ空间的位置功能是为了各种秀,秀吃秀玩,在我的QQ里面一般都是我的同学,从小学到大学,都是熟人关系;其实,我更喜欢用微博,我用微博里面的定位功能会找到在附近与我有共同爱好的人,我们聊起天来有共同的话题,感觉距离还很近”(受访者I01、I06、I26、I28)。对于这一群体来说,他们渴望赢得来自熟人的关注,也等待来自未知的陌生人的关注。微信的位置功能承载了责任和义务,是被动的使用,维护着亲缘关系;QQ空间的位置功能专注于展示个人的私人生活,是夸张的个人呈现,建构的是熟人关系的网络;微博的位置功能则建构了基于共同兴趣爱好的公共空间,物理距离的相近拉近了个人之间的“距离”。

3.空间感知的重构与身份建构

在使用LBSN时,自我的空间和他人的空间彼此交错,自我的行为活动、他人的历史构建、虚拟平台的空间便发生了现实的关联。虽然自我是虚拟平台空间的主动参与者与书写者,但无论是自我还是他人都被赋予了虚拟空间的主体地位。没有人的参与,虚拟空间更近似于一个几何的空间,正是有了人的行为活动,虚拟的空间成为一个可感知的认知空间,虚拟空间与自我和他人建立的是一种共同体的合作关系,在这种合作关系中,平台的发展与个体的行为相互交织,虚拟的空间、自我的空间、他人的空间构成了行为主体的空间意象。位置媒体重新建构了用户对虚拟空间的体验。

对于95后而言,“微信是父母和80后他们用的”。(受访者I01、I06、I26、I28)“我基本上只使用QQ,在聊天这方面,QQ很简单,表情包更丰富,当我晒照片时,它不受到9张照片的限制,更自由。而且我从小学到大学,所有的社交关系都在里面,当我用手机时,我想到的第一款聊天软件当然是QQ,用上之后发现挺好用,根本没有换软件的必要,再换微信很麻烦的,而且QQ也不会像微信一样有那么多养生的文章。”(受访者I09、I22、I24)在这段文本中,访谈者表达了在虚拟空间中的区隔和自我阶层的归属,一方面,我们可以看出在虚拟空间中的迁移同样需要成本,另一方面,我们发现95后的年轻人在虚拟空间中建构出独属于这一群体的虚拟空间,与他的父母和长辈建立起“空间代沟”。

六、结语:位置媒体体现了技术支持人的主体性发展的积极意义

大数据、云计算、AR技术、移动设备、社交媒体,定位技术等广泛的应用在给人们打开一个新的世界的同时,也必然要求人们放弃一些东西。比如,位置媒体的广泛应用让每一个人的行为轨迹都成为可供利用的商业数据,每个人都在被监视,都必须放弃自己的部分隐私才能够获得更好的服务;人们在广泛使用位置媒体获得便利的同时,也会失去最原始的时空感,这种方便性是以牺牲对于陌生环境的神秘感和征服陌生环境的愉悦感为代价的。

但是,这种牺牲不可避免,在某种程度上也是有用和有益的。位置媒体为用户快捷方便的获得多方面的信息输入提供技术支持,这就为用户建构满足自我需求的空间增加了实践的意义,人占用空间并通过行为创造了自己的空间,让人更有主体性和参与感,在一定程度上体现了新媒体技术的重要意义,即支持自主性个体的发展,而位置也被赋予了新的涵义。

注释:

① Waal M D.(2011).The Ideas and Ideals in Urban Media.FromSocialButterflytoEngagedCitizen:UrbanInformatics,SocialMedia,UbiquitousComputing,andMobileTechnoogytoSupportCitizenEngagement.Cambridge,MA:MIT Press,p.17.

② Bilandzic M,Foth M.(2012),AReviewofLocativeMedia,MobileandEmbodiedSpatialInteraction, International Journal of Human-Computer Studies,70(1),pp.66-71.

③ 数据来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Locative_media。

④⑨ 黄鸣奋:《位置媒体:赛伯化的回归》,《现代传播》,2008年第1期。

⑤ 邵晓:《基于LBS的移动社交传播模式及应用研究》,《东南传播》,2011年第1期。

⑥ 张金海、聂莉:《基于地理位置服务的交互式信息平台营销传播价值分析》,《广告大观》,2012年第8期。

⑦ 郑蔚雯:《媒体与地理位置信息服务结合的新探索》,《新闻记者》,2012年第2期。

⑧ 曹玉月:《基于90后的LBS传播策略研究》,《传媒观察》,2013年第12期。

⑩ 程士安、陈思:《基于地理位置服务(LBS)技术平台的传播规律——以“街旁”为例解读技术赋予信息分享的新权力》,《新闻大学》,2010年第4期。

(作者徐苒系山东大学新闻传播学院博士研究生,山东建筑大学艺术学院讲师;刘明洋系山东大学新闻传播学院教授、博士生导师)