钱塘江的海塘文化遗产

◎ 文 | 张彦 绘图 | 李雨潇 编辑 | 任红

“唐”“塘”的变与辨

“八月涛声吼地来,头高数丈触山回。须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆。”这是唐代刘禹锡《杂曲歌辞·浪淘沙》对钱塘江海潮的描写。

钱塘江,它跟“钱”有什么渊源?明明是江,为什么名字中又有“塘”?

查究历史,钱塘江名称的演变跟古县名“钱唐县”有关,也跟浙江“海塘”建设有关。《史记》记载:“禹会诸侯江南,计功而崩,因葬焉,命曰会稽。会稽者,会计也。”而当时在会稽郡管辖的今日之杭州,设置了一个“钱唐县”。这时候,“唐”还不是“塘”。东汉许慎《说文》解释“唐”本义为大话,“唐,大言也。”

后来,“唐”又引申为古代庙堂前或宗庙内的大路,《尔雅·释宫》说“庙中路谓之唐”。杭州最早的地方志南宋《淳佑临安志》解释“钱唐”说:“唐者,途也,所以取途达浙江者。其地有篯氏居之。篯,古钱字,因以为名。”

那么,“钱唐”什么时期又变成了“钱塘”?

历史上有两种说法:一是北魏郦道元《水经注》引《镯唐记》称在东汉时期:“防海大塘,在县东一里许,郡议曹华信家议立此塘,以防海水。始开募有能致一斛土者,即与钱一千,旬日之间,来者云集。塘未成而不复取,于是载土石者,皆弃而去,塘以之成,故改名钱塘焉。”这是我国见于文献记载的第一条海塘,地点大约在今杭州钱塘门到清波门一带。第二种说法是在隋以前皆作钱唐县,至唐代因为唐字系国号,为了避违加土为钱塘县。

“唐”既然引申为古代庙堂前或宗庙内的大路,那么,“塘”在古代本义是指可行路的堤岸,也就好理解了。东汉许慎《说文解字》载:“塘,堤也。”海塘就是海堤,凡潮汐之所至,江海沿岸所筑之塘皆为海堤,非必沿海而为海塘。

上世纪30年代,浙江海宁盐官,钱塘江大潮。 FOTOE

实际上,钱塘江自古因为修筑海塘抵御海潮侵袭而闻名于世。浙江海塘以钱塘江口为界,北岸称浙西海塘,自杭州狮子口起,至平湖金丝娘桥止;钱塘江南岸海塘通称浙东海塘,自萧山至上虞县境。其中浙西海塘规模最大,历史上投入人力物力最多。钱塘江口的海塘在秦汉时已出现,大规模修筑记载始于唐代。唐代开元元年重筑盐官捍海塘堤,浙西沿线此时已建成比较完整的海塘系统了。五代吴越时建都杭州,天宝三年(公元910年)钱镠大力修筑海塘,始板筑土塘不成,后改用竹络装石筑塘,取得成功。北宋以后,因受钱塘江口潮流变化的影响,浙西较大的海塘修筑工程达九次之多。

钱塘江海塘简史

新石器时期良渚文化大坝技术是钱塘江海塘建设考古发现的最早源头

我国江海塘起源甚早。近年来,考古部门在杭州良渚文化遗址发现了良渚大坝。经北京大学考古年代学实验室的测定,其年代距今约4700年至5100年,是我国现存年代最早的水利塘坝工程,“中国水利第一坝”,历经近5000年不倒。

良渚大坝造水坝的工艺有两种,低坝系统和高坝系统,堆筑方法不一样。

良渚大坝中的塘山遗址,属于低坝系统,全长约6.5公里,宽20米至50米,高3米至7米。约5000年前,聪明的良渚人在北面的山脚下,弯腰捡起从山顶滚落山脚的石块,这些石块大小不一,形状各异。他们先把这些石块铺在地面上,然后再在石块上面覆盖上各处搬运过来的黄土,一层石块一层黄土叠起来。这就是塘山的堆筑方法。

良渚大坝中的彭公水坝系统属于高坝系统,这些水坝长的有300米,短的只有几十米,建于两山之间。底宽约60米,顶宽20米,高度10余米,上面5米为山上的黄泥,向下则是青膏泥,堆筑十分考究,约20厘米一层,上面还铺一层蓆草,进行夯实再往上铺。水坝下部用草裹淤泥堆筑,软软的,整体外面盖上黄土,像包子皮一样。

如果说良渚大坝还是防洪为主的河塘,那么,上海马桥文化的发现,则真正把我国海塘的起源推至良渚文化时期。北起常熟县福山,经太仓县直塘,嘉定县外浦、黄渡,上海县马桥,直到奉贤县拓林的一条岗身,是古代滨海人类所筑的海塘遗址。在生产力极端低下的良渚文化时期,古人能在长江三角洲平原上筑起一条百里以上的海塘,那是很难想象的。

我国海塘建筑的最早文献记载是华信修筑钱塘

华信修筑钱塘据考证修建年代在西汉末王莽时期,距今已有一千九百余年。这是我国海塘建筑的最早文献记载。此塘即起自西湖东北边宝石山脚,直到西湖东南面万松岭下,和今天沿西湖的湖滨路、南山路相吻合,实为西湖第一堤。塘筑成后,西湖就与潮源隔断。那时候的西湖被称为钱唐湖。当时钱唐县治在西湖的西南面,即西湖还在县的东北面。

唐代初步建成海塘系统

唐代重视农业和水利建设,开拓苏(州)嘉(兴)一带的沼泽地区,大规模屯田,因而迫切需要修筑海塘,保护大面积的农业生产。《唐书·地理志》记载:“盐官有捍海塘堤,长一百二十四里,开元元年(公元713年)重筑。”所谓重筑,说明以前已有海塘,即如前面所讲,西汉末年有钱塘。推测开元时重筑,可能是将断断续续的海塘,联成一线长堤。

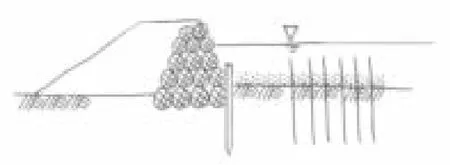

五代吴越国时期修筑“捍海塘”并创筑竹笼石塘

五代吴越时期,当时已成为吴越西都、西府的杭州,海塘受强潮顶冲,屡筑土塘不成,形势险急,吴越王钱镠乃破大竹编笼,中填块石,横卧叠筑,并用长桩固定;塘前还钉立桩木以消杀涌潮、强浪的直接冲击,称为“滉柱”(明清时期又称荡浪桩),竹笼石塘的创筑,是历史上改进钱塘江海塘型式结构和用石筑塘的开端。

竹笼石

采用竹笼工修筑堤坝是我国一项传统的老方法,至迟在汉代修建黄河防洪工程时就已应用过。钱氏捍海塘的修建,则是竹笼工首次应用于海塘建筑工程,揭开了竹笼石塘建筑的历史篇章。由于竹笼石塘有就地取材、施工简便和抗冲防坍等优点,所以它作为一种独特的塘工型式,受到人们的重视。

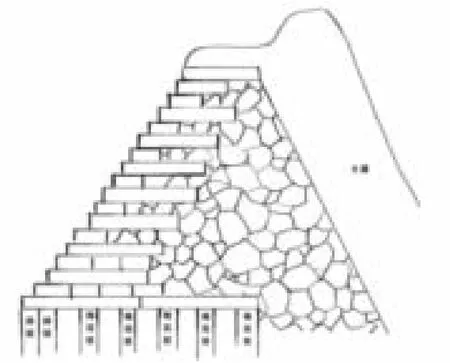

竹笼石塘示意图

竹笼石塘的出现,在我国古代海塘工程发展史上有划时代的进步意义。它在建筑材料、修筑方法、塘身结构、基础处理以及挡浪防冲等方面,都有显著的进步。

就工程技术来看,它有两个特点:第一,竹笼工有“重而不陷”、“散而不乱”的特点,因而用竹笼工修筑的海塘,整体性、稳定性和坚韧性都比较好,有比较强的抗冲能力,它特别适宜于粉砂土的地基;第二,塘前设置了“滉柱”,以削弱潮流波浪的能量,促进塘前泥沙的淤积和滩涂的淤涨,从而保护塘脚的稳定。

宋元时期筑塘工程的发展:柴塘-石塘-石囤木柜塘

宋初,杭州海岸修筑海塘,一般仍沿用五代时的“钱氏旧法”,即建筑竹笼石塘。由于修建这种海塘费工费料,而且“以竹笼石,而潮啮之,不数年辄坏”。特别是在沙土浮松、承载力很差的地段,修筑竹笼塘不易达到理想效果。因此,宋真宗大中祥符中(1008-1016年)转运使陈尧佐与杭州知州戚纶商定改用薪土筑塘。从开封等地调来制作埽工的工匠,采用黄河上的埽工技术,在杭州至海宁一带筑成了柴塘,有效地防止了海潮的冲啮。

柴塘,是用柴、土间层加压筑成的一种海岸防护工程。修建柴塘通常用树枝荆条等铺垫底层,有的地方又叫材塘。

同其他型式的塘工比较,柴塘有两个显著的特点:一是柴塘自身重量小,大大低于石塘和竹笼塘,能够适应于任何基础;二是柴塘富有整体性和柔性,抗冲能力大大强于普通的土塘,能经受潮浪冲击而不溃。由于柴塘具有特殊的优越性,因此,在地基特别软弱,而潮流又很强劲的地段,成为一种极有价值的塘工型式。自从柴塘创建以后,它受到筑塘工程人员的广泛重视,代代相沿采用。清代在海宁一线,虽于柴塘后面陆续建筑了相当坚固的石塘,但仍保留柴塘作石塘的外护。而在其他承载力特别低的地区,仍然继续修筑柴塘。至今还有不少地方把它用于抢险工程。

柴塘示意图

为什么柴塘能够取得成功呢?这是同它使用材料和特殊的修筑方法密切相关的。

钱塘江海塘 东方IC

修筑柴塘,一般先用树枝、荆条等捆成“埽牛”铺底,然后以一层土、一层柴相间夯实;塘身每长、宽一丈,钉底桩二根,腰桩二根;塘背广培厚土;潮流冲顶的地方,再于内地打木桩,用篾缆带住,以防抽掣。由于塘基铺以“埽牛”,成为整体筏基,提高了软土地基的承载能力;塘土“层土层柴”夯实,并用木桩加以联结,增大了塘身的抗滑性能,所以能使海塘安全造成。

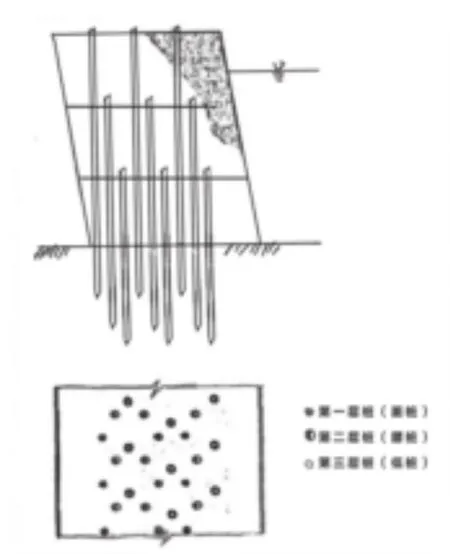

宋仁宗景祐三年(1036年)杭州知府俞献卿始筑直立式石塘,在海塘工程建筑技术上取得了很大的进步。迎水面用石砌成台阶形立墙式,底宽顶窄,塘身稳定性和抗浪能力增强;背水面用土培实,既增加海塘的稳定性,又防止了海水的渗入。

直立式石塘示意图

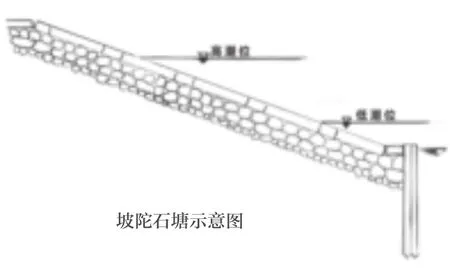

北宋庆历七年至皇祐二年(公元1047—1050年)王安石任鄞县(今浙江宁波市)知县,创建“坡陀石塘”,后人称为“荆公塘”。这是一种斜坡式石塘,古代叫坡跎形石塘,是一种在迎水面用条石护坡的土塘。

坡陀石塘示意图

元代在竹笼石塘的基础上,创筑了一种石囤木柜塘。当时钱塘江口的潮流多次北冲海宁一带海岸,造成大片陆地内坍。泰定四年(1327年)海潮再次冲蚀海宁海岸,侵坍陆地十九里。由于这一带海岸“地脉虚浮”,为粉沙性土质,抗冲力低,在潮流冲刷下,塘基难以稳定。所以,在增筑土塘失败以后,改用木柜石囤,以塞要冲。当时由都水少监张仲仁主持,在三十多里的海岸线上,下石囤四十三万三千三百多个,木柜四百七十多个,筑成一道石囤木柜塘,有效地抗击了狂潮巨浪的冲击。

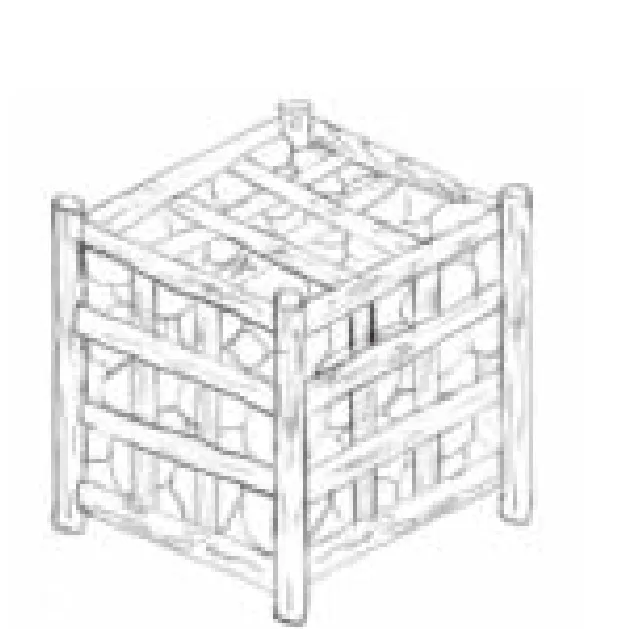

所谓石囤,就是装满石块的竹笼、木柜,是用条木制成的方形或长方形的大木框,中间填满石块。这种木柜在南朝梁天监十三年(公元514年)修筑淮河大坝浮山堰时曾大量使用。但用于建筑海岸工程,在元代才见于记载。

石囤木柜

“石囤木柜塘”比吴越时期的“竹笼木桩塘”更加坚固,稳定性好,抗冲能力也较强。

《元史·河渠志》称:天历元年(1328年)十一月,都水庸田司言:“八月十五至十九日海岸沙涨,东西长七里余,南北广数百步,渐见南北相接,并测量水深从二丈五尺减至一丈,渐增高阔,正遇大汛,原下面石囤木柜并无颓纪,水息民安,于是改盐官州为海宁州。”这次沙涨一直维持到明洪武五年(1372年),四十余年中安宁无事。

石囤木柜塘有许多优点,但也有美中不足之处。由于海水一会儿上涨,一会儿低落,木柜时而被淹没,时而又露出,干干湿湿,容易腐败,需要常常修补,维修工程量非常大。所以,后来修筑在海宁一带的这种塘工逐渐被石砌海塘所取代。不过木柜并未被完全废弃,它还常常被用来护岸护滩和抢险、堵口,而有的地方直到解放初期还用它修筑海塘。

明清海塘工程的发展

明清时期,南方经济远远超过北方,国家的经济对江浙两省的依赖愈来愈强,田赋捐税也重于前代。为了保证漕粮的供应和财税的收入,国家对海塘的培修加固和兴建扩建十分重视,规模最大,遍及江南海塘全线,使用的人力、财力都大大超过前代。

明代起,四百多公里长的江南海塘已全线形成。清代又在这个基础上,大力改革提高,完成工程的数量和技术上的成就,均远远超过此前任一朝代。

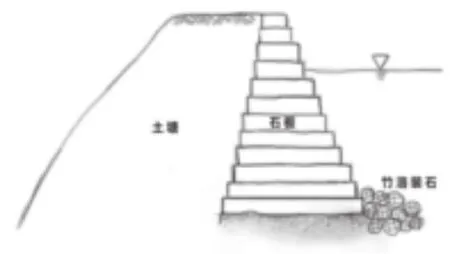

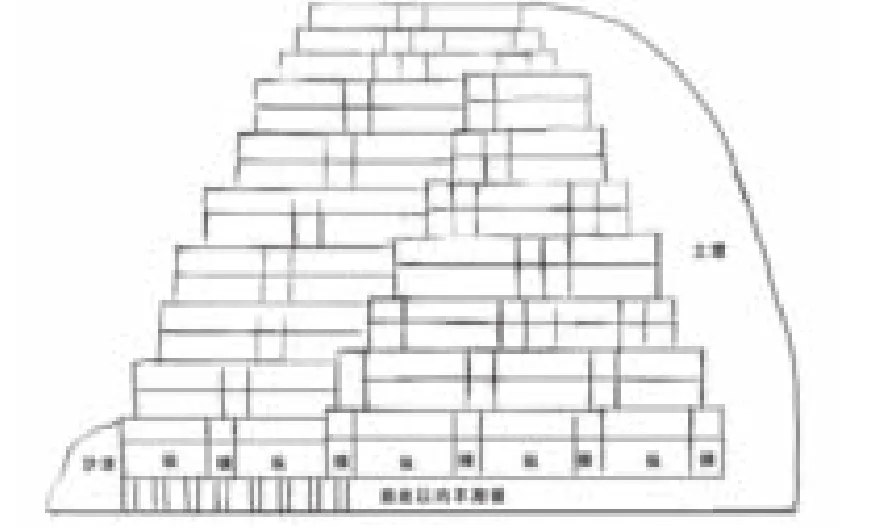

明初,杭州湾南北岸塘岸已连续近千年坍退不止,大量土地坍沦入海。先后经过五轮探索、改进,嘉靖二十一年(1542年),佥事黄光升在塘基处理、塘身断面、石料规格和层间砌法等方面作了比较系统的改进,最终以五纵五横鱼鳞石塘定型,塘岸始得稳定,是为塘身结构改进的完美结晶。

五纵五横鱼鳞石塘具体砌法是:先去浮土,见实土方打桩,待沉实后再安放琢凿平整长6尺,宽、厚各2尺的大石,桩上两层用石纵横各五交错砌筑;第三层起的纵横石数,每两层递减,并向内渐缩成阶级形;第十五层起,每层递减、渐缩,第十八层以一纵二横封顶。石塘经风潮考验有效。

五纵五横鱼鳞石塘示意图

数万游客齐聚观潮胜地一睹钱塘江壮观大潮。 摄影/王超英 /VCG

万历十六年(1588年),巡抚滕伯轮又扩大桩基,遍及石塘底部,并将盖面石改为内外皆纵,以顺水势,遂完善定型。从此建塘虽断面有四纵六横等不同,但基本型制均以此为准,习称双盖鱼鳞石塘。

清代自康熙五十九年(1720年)江槽改迁北大门后,海宁、仁和(今杭州)一线海塘遭江流海潮的下淘上击,险象丛生,从此掀开了清代对钱塘江河口段海塘结构型式改进、定型的序幕,除临时抢护性的柴塘外,通过消化吸收明代的经验,因地制宜予以改进、发展,最后定型的塘型主要有鱼鳞大石塘和条块石塘。

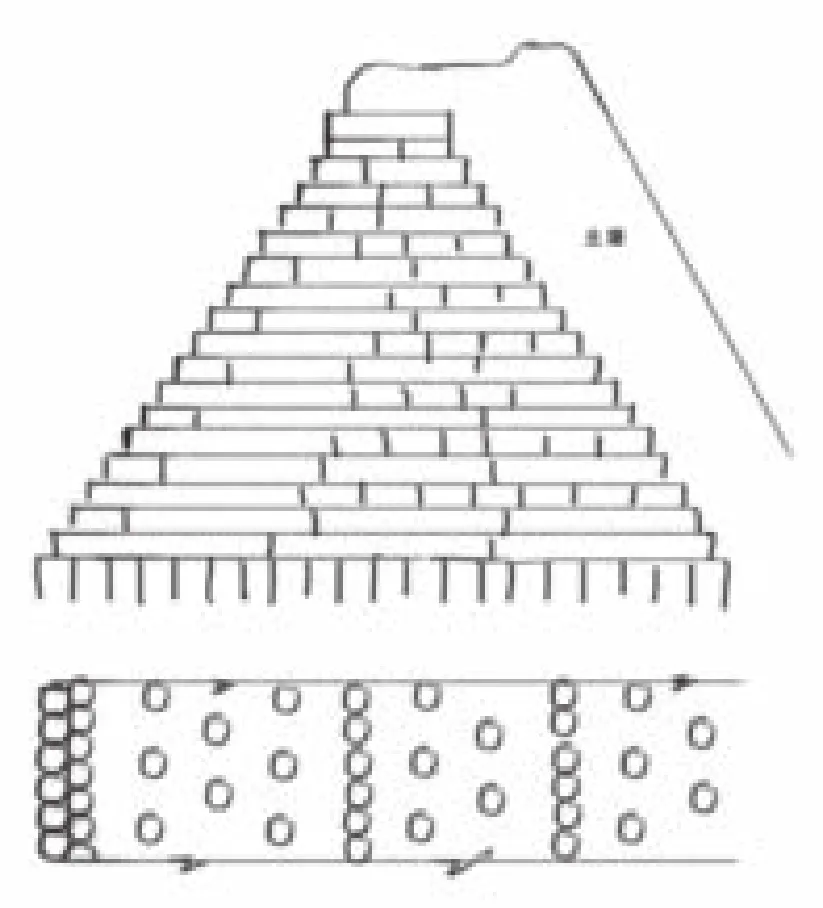

鱼鳞大石塘,为临江承受强潮的险工地段塘型。塘身用厚1尺(清制1尺合32 cm)、宽1.2尺条石砌筑,高18层,石塘底宽1.2丈,顶宽4.5尺。

鱼鳞大石塘断面及基桩平面布置

条块石塘,是临江非冲要地段的塘型,工料较省。按道光(1821-1850年)制式,石塘底宽1.4丈,第一层盖桩石以两块4尺长条石丁放置,里填块石6尺;第二层宽1.33丈,迎潮面砌顺石4路;第三层宽1.26丈,迎潮面砌丁石1路;第四层宽1.18丈,迎潮面砌顺石3路,丁、顺石后均填块石;第五至十七层,迎潮面均用条石丁、顺间砌,条石之内亦填块石,逐层渐缩;第十八层以4尺长条石丁放入结顶。

条块石塘断面

近现代海塘建设

民国以后,开始采用混凝土及钢筋混凝土的近代海塘建筑结构型式,增加了塘身的整体性,提高了抗御风潮的能力,并注意发展护滩、挑溜等保护塘身的工程建设。

自1997年10月以来,沿海各地把建设标准海塘作为为民造福的德政工程来抓,在沿海地区掀起了兴建高标准海塘的热潮。到2000年12月底,基本建成标准海塘1020公里。