人力资源管理系统构型差异性、组织心理所有权与员工创造力

魏 巍,彭纪生

(1.南京大学 商学院,江苏 南京 210093;2.安徽财经大学 工商管理学院,安徽 蚌埠 233030)

一、 引 言

随着企业面临越来越激烈的市场竞争,人力资源管理系统(human resource management system, HRMS)对创新的作用日益引起学术界的关注[1-2]。研究者分析了HRMS与技术变革、知识创造和利益、产品创新、管理创新、技术创新等因变量的关系,这些研究揭示了人力资源管理系统对组织创新的影响及作用机制。然而,现有研究现有关于HRMS对组织创新的研究结论并不一致,主要有两类观点。一类观点认为HRMS有利于组织创新。如Jiménez等(2008)[3]发现HRMS中的柔性工作设计、授权、团队工作和技术导向的招聘等实践与产品创新、过程创新和管理创新均有显著的正向关系。第二种观点认为,HRMS对创新具有负面作用或影响不显著,Beugelskdijk(2008)[4]发现大部分人力资源实践变量与创新之间具有显著的正向关系,而绩效薪酬等人力资源实践对创新具有显著的负向关系。赵文红等(2012)[5]发现团队薪酬这一人力资源实践并不能增强员工的组织支持感知,进而对创新绩效的没有显著影响。

通过梳理相关文献发现,产生上述不一致的研究结论,可能有三个方面原因:1.当前HRMS和创新之间的研究,大都立足于组织层面,缺乏个体层面的分析。计划和实施的HRMS与员工感知的HRMS存在差异[6],组织层面的分析仅揭示计划和实施的HRMS对创新的影响,难以解释HRMS对员工态度和行为影响的具体转化路径和机理,不利于了解HRMS在员工个体间的差异性。2.现有研究对HRMS构型界定不一致。Jimenez等(2005)[7]从招聘、雇佣合同、培训、绩效评价、内部晋升机会、员工参与、薪酬几方面分析了人力资源管理实践与创新的关系。Applebaum(2000)[8]将人力资源管理系统界定为由员工参与、招聘、职业发展、培训、薪酬、利润分享、就业保障构成。不同的HRMS构型对结果变量可能产生截然不同的效果[9]。因此,为探析HRMS对创新影响,需要对HRMS内部不同实践的类型和性质进行划分,综合考虑绩效导向HR实践和维持导向HR实践对创新影响。3.以往人们是笼统地分析HRMS对创新的影响,缺乏对不同类型HRMS对创新影响的比较。这提示我们分别从不同类型HRMS出发去研究对员工创造力的影响,将可能融合目前不一致的研究结论。

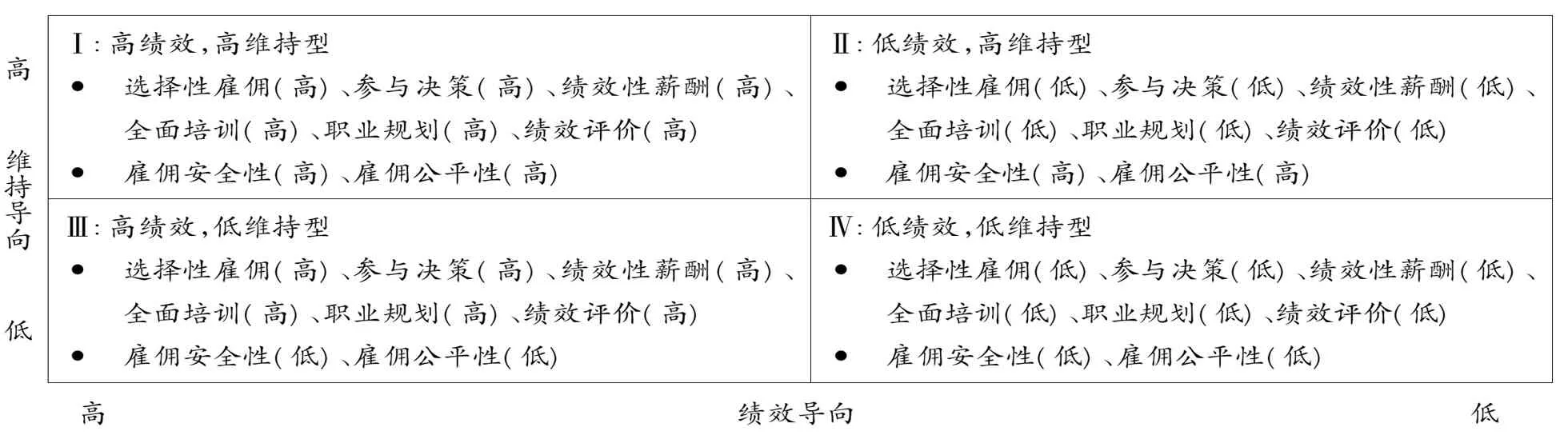

基于以上研究缺口,本文尝试在以下三方面进行探讨:首先,从员工感知的HRMS角度分析对员工创造力的影响;其次,对构成HRMS内部实践的性质进行区分,分别从绩效导向人力资源实践和维持导向人力资源实践两个维度,将HRMS划分为高绩效—高维持型、低绩效—高维持型、高绩效—低维持型和低绩效—低维持型四种类型;第三,比较不同类型HRMS对员工创造力的影响,细化HRMS对员工创造力的影响研究。

二、 人力资源管理系统类型:基于感知HRMS内部构成的划分

战略人力资源管理认为HRMS是由一系列人力资源实践构成的,根据人力资源实践的类型可以将HRMS划分为不同的构成形态,且各部分具有差异化的功能。Gong等(2009)[10]264提出HRMS的绩效导向和维持导向人力资源实践具有不同的功能。维持导向人力资源实践关注保持员工工作的稳定性和公平性,与企业投入产出比的价值无关。绩效导向人力资源实践关注任务完成和利润增长,目的在于提升人力资源的生产率。Liu等(2016)[11]9进一步发现绩效导向和维持导向人力资源实践能够满足员工的不同需求,绩效导向人力资源实践通过培训、职业规划、员工参与等满足员工知识、技能的提升和职业发展需求,维持导向人力资源实践通过给予员工雇佣保障和公平性满足员工安全性需求。

在绩效导向和维持导向人力资源实践的测量上,Gong等(2009)[10]268开发了相应的测量量表。绩效导向人力资源实践的测量主要关注员工的发展以及提升员工工作的动机和机会,主要包括选择性雇佣、参与管理、与绩效挂钩的薪酬、全面培训、职业计划和提升、绩效评价几方面。维持导向HR实践的测量对员工的保护和公平性,主要包括雇佣安全、雇佣公平。

从绩效导向和维持导向人力资源实践的关系来看,两者并不是非此即彼的关系,而是两个独立的维度,而现有研究对人力资源实践的兼容或重叠现象关注不够[11]5。鉴于此,我们借鉴管理学中常用的四分图法,将两种不同导向人力资源实践分为高低两个等级,并进行两两组合,形成四类人力资源系统。具体而言,图1的纵轴代表员工感知的维持导向HRM实践,横轴代表员工感知的绩效导向HRM实践。根据感知的维持导向和绩效导向HRM实践的程度不同,将员工感知的HRMS划分为四种类型,分别用Ⅰ(高绩效,高维持型)、Ⅱ(低绩效,高维持型)、Ⅲ(高绩效,低维持型)、Ⅳ(低绩效,低维持型)四个象限表示。具体如下(图1):

高维持导向低Ⅰ:高绩效,高维持型• 选择性雇佣(高)、参与决策(高)、绩效性薪酬(高)、全面培训(高)、职业规划(高)、绩效评价(高)• 雇佣安全性(高)、雇佣公平性(高)Ⅱ:低绩效,高维持型• 选择性雇佣(低)、参与决策(低)、绩效性薪酬(低)、全面培训(低)、职业规划(低)、绩效评价(低)• 雇佣安全性(高)、雇佣公平性(高)Ⅲ:高绩效,低维持型• 选择性雇佣(高)、参与决策(高)、绩效性薪酬(高)、全面培训(高)、职业规划(高)、绩效评价(高)• 雇佣安全性(低)、雇佣公平性(低)Ⅳ:低绩效,低维持型• 选择性雇佣(低)、参与决策(低)、绩效性薪酬(低)、全面培训(低)、职业规划(低)、绩效评价(低)• 雇佣安全性(低)、雇佣公平性(低)

图1四种类型的HRMS

(1)高维持—高绩效型:高维持—高绩效型HRMS在维持导向和绩效导向上都表现得很强。一方面,组织想通过维持导向给予员工工作安全感,提高员工的组织承诺;另一方面,组织又希望通过绩效导向制定严格的绩效标准,进而给员工施加一定的任务压力,以提升他们的绩效。因此,此类人力资源系统中组织与员工更多地表现为一种长期合作关系。

(2)低绩效—高维持型:低绩效—高维持型HRMS将着眼点放在员工的雇佣安全性上,给予较高的工作安全感,而不注重对员工的绩效计划和考核。从而构建起员工与组织之间的长期关系,通过提高员工的组织承诺来提升员工的工作行为与绩效。

(3)高绩效—低维持型。与低绩效—高维持型不同,高绩效—低维持型HRMS中员工感知到在组织中工作的稳定性缺乏保障,同时组织对员工绩效提升要求高。在这样的组织中,组织对员工的工作任务有明确的计划和要求,员工也会按照这些要求做出相应的贡献,但双方都没有维持长期关系的义务,因此,高绩效—低维持型HRMS更注重短期的经济利益。

(4)低维持—低绩效型:低维持—低绩效型HRMS在维持导向和绩效导向上均表现很弱。该类人力资源系统既不注重对员工的绩效提升,也缺乏对员工工作安全感的保障,导致人力资源系统没有真正发挥其激励与保障的作用。

三、 感知HRMS差异性对员工创造力影响的理论假设

(一) 感知HRMS差异性与组织心理所有权

Pierce[12]基于占有心理学提出了心理所有权(psychological ownership)的概念,心理所有权指的是个体认为目标是“我的”,对目标物产生所有感的心理状态。在组织情境下,当员工对组织具有心理上的所有感时,即为组织心理所有权。心理所有权的产生路径主要有三个:(1)对目标物的控制。对某个物体的控制最终会导致人们产生拥有的感觉,控制得越多,人们越认为该物体时自己的一部分。(2)亲密了解。人们对某种东西的信息获得的越多,对其了解越深,和物体之间的关系也越深,从而“所有”的感觉就越强烈。(3)个人投入。个人在某个物品上的投入,包括精力、时间、努力和注意力等,会使个人感觉与物品成为一体,感觉物品与自己休戚与共,从而就产生了所有的感觉。

从HRMS的绩效维度来看,绩效导向人力资源实践中培训、员工参与管理等使员工了解需要提升哪些与工作相关的知识、技能[13]以及提升知识、技能的方式[14],有助于提高员工职位胜任力,增强员工在组织中的控制感。职业规划、绩效评价等,可以让员工了解组织的前景,从而提升对组织的了解程度。因此,绩效导向人力资源实践有利于提升员工对组织的心理所有权。

另一方面,从HRMS的维持维度分析,维持导向人力资源实践为员工提供雇佣保障,使员工感觉对知识、能力的学习和投入具有长期性[15],从而将组织与和自己的特征融合,组织成为自己的反映和延伸,组织不再是独立于员工的一个客观的物体,而是员工自己的一部分,满足员工归属感需要,产生以组织为“家”的感觉,从而增强对组织的心理所有权。

根据个体-组织匹配理论,若各人力资源管理实践能够满足员工的多种需要的话,将发挥协同作用[16]。绩效导向人力资源实践能够满足员工技能提升和职业发展需要,维持导向人力资源实践可以满足员工安全感和归属感需要人力资源系统对员工需要满足层度越高,越能够激发员工积极的态度和行为[17-18]。即HRMS满足员工需要程度越高,对员工的影响越大[19]。因此,相比其他三种类型的人力资源系统,高绩效—高维持HRMS对员工组织心理所有权的正向影响最大,低绩效—低维持HRMS对员工组织心理所有权的影响最小。

同时,员工既有高层次需求,如技能提升和职业发展,员工也有低层次需求,如工作安全和公平性[20]。较低层次需要的满足推动较高层次需要的产生和满足[21-22]。因此,高维持导向人力资源实践能增强绩效导向人力资源实践对员工组织心理所有权的效果,相反,低维持导向人力资源实践会降低绩效导向人力资源实践对员工组织心理所有权的作用结果。基于此,本文提出如下假设:

H1:不同类型HRMS对员工组织心理所有权形成存在显著差异:高绩效—高稳定型(Ⅰ)HRMS中员工组织心理所有权最高,低绩效—高维持型(Ⅱ)的HRMS次之,高绩效—低维持型(Ⅲ)再次之,低绩效—低稳定型(Ⅳ)HRMS最低。

(二) 组织心理所有权与员工创造力

对个体创新而言,Bandura指出,创新活动本身具有复杂性与不确定性,充满挑战和风险,需要付出更多的努力。当员工对组织具有心理所有权时,他们会倾向于把自己看作是组织的主人,关注有效实现组织的长远发展,促使其在决策和行动中考虑组织长远利益,激发承担风险等积极行为[12]。此外,组织心理所有权体现了员工对组织的专注程度,员工对组织的心理投入高,会提高对工作的责任感,有利于发挥自身想象力以重构问题,提出富有创意的解决方案[23]。研究表明:在工作中,个体心理投入的水平越高,对组织认同和情感依赖越强,越有助于激发创造力。基于此,提出如下假设:

H2:组织心理所有权对员工创造力有正向影响;

(三) 组织心理所有权的中介作用

如前所述,高绩效导向人力资源实践通过全面培训、员工参与管理、绩效评价等提高了员工的知识、技能和对组织的了解程度,增强员工在组织中的自我效能感和对组织的亲密感,通过影响员工的组织心理所有权,高绩效导向人力资源实践比低绩效导向人力资源实践更能提高员工创造力。在相同绩效导向人力资源管理实践水平下,高维持导向人力资源管理实践有助于增强员工的工作稳定性,使员工感觉在组织的工作不是一朝一夕,而是长期过程,组织是自己的一部分。与低维持导向人力资源管理实践相比,高维持导向人力资源管理实践更能提高员工的心理所有权,进而提高员工创造力。基于以上讨论,提出如下假设:

H3:组织心理所有权分别在高绩效-高维持型HRMS、低绩效-高维持型HRMS、高绩效-低维持型HRMS、低绩效-低维持型HRMS与员工创造力之间起中介作用。

H4:相比于其他类型而言,组织心理所有权在高绩效—高维持型HRMS与员工创造力间的中介作用最强,从而高绩效—高维持型HRMS的员工创造力最高。

四、 样本与变量测量

(一) 研究样本

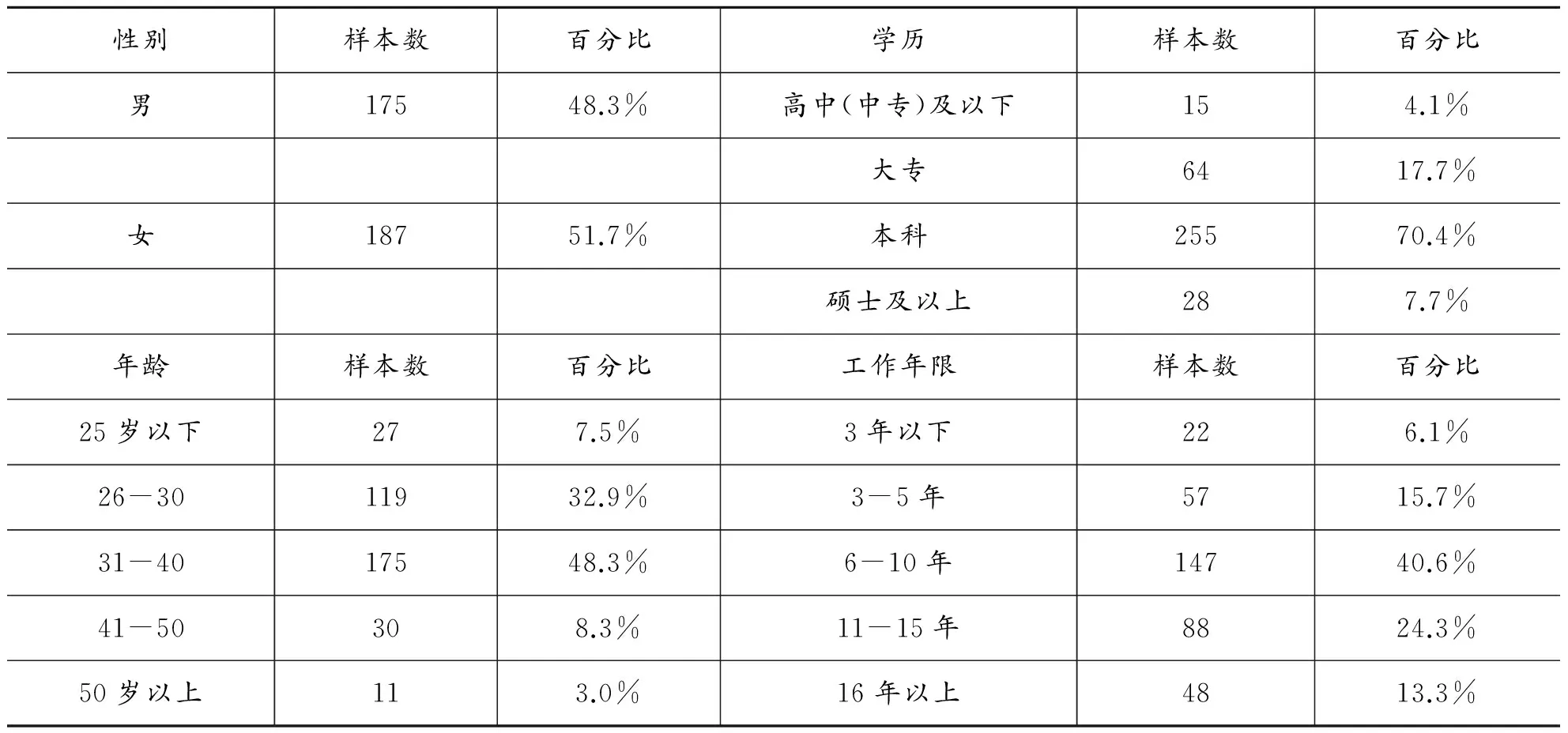

2016年9月至2016年11月,本研究向江苏、安徽地区12家企业的员工发放问卷,涉及的行业包括教育培训、金融业、传统制造业、网络高新技术产业等。通过现场发放、电子邮件相结合的方式收集问卷。问卷收集过程中由上级填写员工创造力题项,员工填写基本信息、绩效导向人力资源实践、维持导向人力资源实践相关题项。通过编码方式将上级提供的信息和员工的问卷匹配。此过程共计发放问卷460份,回收问卷413份,其中有效问卷362份,无效问卷51份,有效回收率为78.7%,有效样本构成情况见表1。

表1 样本分布特征(N=362)

(二) 变量测量

本研究调查问卷包括人口统计学特征、绩效导向HR实践、维持导向HR实践、组织心理所有权、员工创造力等变量。其中绩效导向HR实践、维持导向HR实践、组织心理所有权采用Likert 7点量表,员工创造力采用Likert 5点量表。

绩效导向HR实践采用Gong等(2009)[10]268-269编制的量表,包括选择性雇佣、参与决策、绩效性薪酬、延伸性培训、职业规划、绩效评价六部分,共36个题项。维持导向HR实践采用Gong等(2009)[10]268-269编制的量表,包括雇佣安全性和雇佣公平性两部分,共12个题项。为有效测量前文理论中四种类型的人力资源管理系统,以绩效导向和维持导向为维度,采用K-means聚类分析方法将HRMS细分为高绩效—高维持、高绩效—低维持、低绩效—高维持以及低绩效—低维持四种类型,构建出HRMS的哑变量,考察四种类型的HRMS对员工组织心理所有权及其创造力的影响。

组织心理所有权的测量采用Pierce等(2004)[24]的量表,测量对组织的个人及共享心理所有权,共7个题项。

创造力的测量采用Zhou和George(2001)[25]的量表,共13个题项。

控制变量 由于性别、年龄、工龄、受教育程度等变量均被发现对员工创造力有影响,本研究将其作为控制变量。

五、 统计过程与及其分析

(一) 信度与效度检验

为了保证数据处理的可靠性,需要对测量量表进行信度和效度检验,以确保统计结论的可信性。本文首先采用Cronbach’s(值对量表进行信度检验,分析结果显示,绩效导向人力资源实践、维持导向人力资源实践、组织心理所有权、员工创造力的Cronbach’s(值分别是0.914、0.886、0.895、0.832,Cronbach’s(值均超过0.8,说明测量量表具有较好的内部一致性,符合信度要求。

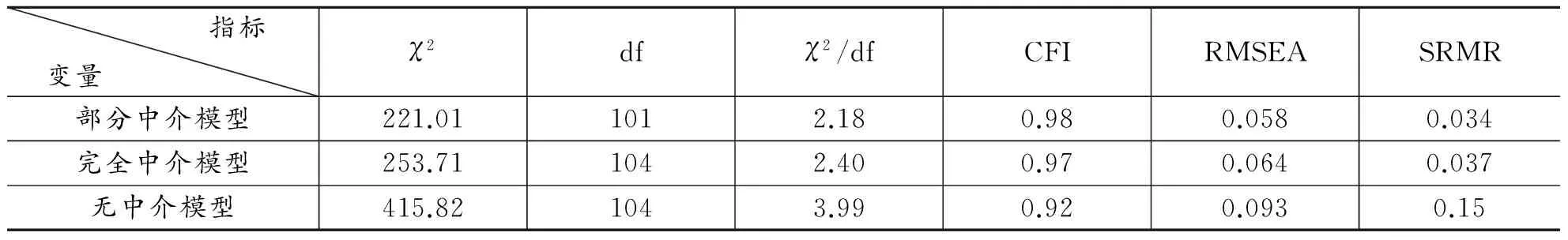

本文通过验证性因子分析(CFA)检验聚合效度与区分效度。本研究利用结构方程,通过LISERAL 8.7软件,对绩效导向人力资源实践、维持导向人力资源实践、组织心理所有权、员工创造力进行了验证性因子分析。结果表明,所有指标在各自因子上的负荷都大于0.5,小于1,T值分布在9.88-21.93之间,在0.001水平下显著,量表具有较好的聚合效度;对于区别效度,本文选取如下五个指标作为效度检验的衡量标准:χ2(P>0.05)、χ2/df(<5)、RMSEA(<0.08)、CFI(>0.9)、SRMR(<0.08)(括号内为适配指标值的可接受标准),检验结果如表2所示,结果反映出各量表均具有良好的结构效度水平。

表2 测量的验证型因素分析

注:PO表示绩效导向HR实践;MO表示维持导向HR实践;OO表示组织心理所有权;EC表示员工创造力。

(二) 同源方差检验

同源方程指的是由相同的被试或数据来源、同样的测量情境、共同的项目语境以及项目自身特征所造成的变量之间人为的变异[26]。本研究通过如下途径来减少同源方差问题。在数据来源上,问卷数据分别向上级和员工收集,而非单一来源。由上级负责填写部门员工的创造力题项,其他题项由员工本人填写,再将上级提供的信息和员工的信息匹配,形成完整的问卷数据。其次,在问卷题项编排上,采用随机编排和设置测谎题方法来减少共同的项目语境对被试的影响;最后,在测量情境上,向受访者承诺匿名收集信息并且承诺数据仅供研究所用,打消受访者的顾虑。

(三) 相关性分析

相关变量的均值、标准差和相关系数的分析结果如表3所示。结果显示,绩效导向HR实践与员工创造力(r=0.70,p<0.01)为显著的正相关关系,维持导向HR实践与员工创造力(r=0.55,p<0.01)为显著的正相关关系,为验证假设1和2提供了初步支持。

表3 研究变量的均值、标准差和相关系数

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01,N=355。性别(0男性,1女性);年龄(①25岁以下,②26-30岁,③31-40岁,④41-50岁,⑤51-60岁,⑥60岁以上);工龄(①3年以下,②3-5年,③5-10年,④10-15年,⑤15年以上);教育程度(①高中(中专)及以下,②专科,③本科,④硕士及以上)。

(四) 假设检验

本研究中362个员工样本来自12家企业,员工感知绩效导向和维持导向HR实践既受组织层面影响,也受组内个体层面影响,为了检验采用员工感知绩效导向和维持导向HR实践进行统计分析是否合适,本文分别对绩效导向HR实践和维持导向HR进行方差分析,以考察其组织内方差和组织间方差。方差分析结果显示,员工感知的绩效导向HR实践组织内方差为0.352,组织间方差为0.321,组织内方差占总方差的52.30%,该结果表明,在同一组织内,不同员工感知绩效导向HR实践存在较大的变异。此外,员工感知的维持导向HR实践组织内方差为0.289,组织间方差为0.328,组织内方差占总方差的46.84%。这一结果表明,在同一组织内,不同员工感知维持导向HR实践也存在较大的变异。因此,本文采用员工感知绩效导向和维持导向HR实践进行统计分析是合适的。

如表1所示,绩效导向HR实践与组织心理所有权正相关(r=0.77,p<0.01),与员工创造力正相关(r=0.70,p<0.01);维持导向HR实践与组织心理所有权正相关(r=0.58,p<0.01),与员工创造力正相关(r=0.55,p<0.01);四种类型人力资源管理系统对组织心理所有权的相关性,从高绩效—高维持型到低绩效—低维持型由正减弱并直到负值(分别为r=0.68,p<0.01;r=-0.08,不显著;r=-0.11,p<0.05;r=-0.67,p<0.01),仅高绩效—高维持型与员工创造力正相关(r=0.70,p<0.01)。本文使用LISERL8软件检验理论假设。为检验四种类型人力资源系统对组织心理所有权的作用,本文将低绩效—低维持型人力资源系统作为参照组进行分析。

以低绩效—低维持型HRMS为比对组的模型,模型对数据拟合情况好(χ2/df=2.18;RMSEA=0.058;CFI=0.98;SRMR=0.034)。考虑控制变量影响后,相比于低绩效—低维持型HRMS而言,高绩效—高维持型HRMS(β=0.88,P<0.01)、低绩效—高维持型HRMS(β=0.26,P<0.01)、高绩效—低维持型HRMS(β=0.12,P<0.01)均更能提升员工的组织心理所有权。综合三组对比分析结果,在促进员工组织心理所有权方面,人力资源系统由高绩效——高维持型到低绩效—低维持型呈现出递减趋势,且两两间差异显著。假设1得到验证。

作为稳健性检验,本文还分别以低绩效—高维持型HRMS和高绩效—高维持型HRMS作为参照组进行分析。以低绩效—高维持型HRMS为参照组进行比较分析。同样,该模型对数据拟合较好(χ2/df=3.29;RMSEA=0.078;CFI=0.97;SRMR=0.046)。考虑控制变量影响后,相比于低绩效—高维持型而言,高绩效—高维持型HRMS(β=0.41,P<0.01)更能促进员工对组织心理所有权,而高绩效—低维持型HRMS(β=-0.07,P<0.10)和低绩效—低维持型HRMS(β=-0.42,P<0.01)则相对减弱员工的组织心理所有权,这与上述模型的结论一致。

此外,本文以高绩效—高维持为参照组进行比较分析。该模型对数据拟合较好(χ2/df=3.29;RMSEA=0.078;CFI=0.97;SRMR=0.046)。考虑控制变量影响后,相比于高绩效—高维持型而言,低绩效—高维持型HRMS(β=-0.23,P<0.01)与高绩效—低维持型HRMS(β=-0.24,P<0.01)以及低绩效—低维持型HRMS(β=-0.78,P<0.01)均会相对减弱员工的组织心理所有权,这与前两个模型检验的结论一致。模型拟合结果较好,所得结论与假设1的结论一致。在上述对比分析模型中,组织心理所有权均与员工创造呈显著正相关(标准化路径系数为均0.33,且在0.01水平上显著)。假设2得到验证。

图2 不同类型人力资源管理系统对员工创造力影响的结构模型注:以低绩效—低维持型人力资源系统为参照组;**<0.01;路径系数是标准化系数。

通过比较部分中介模型、完全中介模型和无中介模型的拟合情况,检验是否存在中介作用。由表2可知,中介作用模型显著优于无中介模型。相对于完全中介模型,部分中介模型拟合更优,因此,组织心理所有权在四种类型的HRMS与员工创造力之间起中介作用。假设3得到验证。

假设4认为相比其他类型的HRMS,高绩效—高维持型HRMS的员工创造力最高。首先,检验不同类型的HRMS通过组织心理所有权对员工创造力的间接效应。根据图2的路径系数,以低绩效—低维持型HRMS为参照,组织心理所有权在高绩效—高维持型HRMS、低绩效-高维持型HRMS、高绩效—低维持型HRMS与员工创造力的中介效应分别为0.29,0.09,0.04。因此,相比其他三种类型HRMS,高绩效—高维持型HRMS通过组织心理所有权对员工创造力的影响最大。其次,根据图2的路径系数,高绩效—高维持型HRMS、低绩效-高维持型HRMS、高绩效—低维持型HRMS对员工创造力的直接影响路径系数分别为0.61(P<0.01),0.20(P<0.01),0.20(P<0.01),高绩效—高维持型HRMS对员工创造力的直接影响最大。因此,综合上述间接效应和直接效应的结果,假设4得到验证。

表4 结构方程模型间的比较

六、 结论与贡献

(一) 研究结论

本研究的主要目标在于实证绩效导向和维持导向HR实践及其匹配对员工创造力的影响,旨在探究“人力资源管理系统是否有利于提升员工创造力?”与笼统地分析人力资源管理系统对创新的影响相关研究不同,本研究从绩效导向HR实践和维持导向HR实践两个角度将人力资源管理系统划分为高绩效—高维持、低绩效—高维持、高绩效—低维持、低绩效—低维持四种类型,分别考察对员工创造力的影响及作用机制。实证研究结果表明:在以绩效导向和维持导向两个维度划分而成的四种类型人力资源管理系统中,高绩效—高维持型的员工组织心理所有权最高,低绩效—高维持型次之,高绩效—低维持型更次之,低绩效—低维持型的员工组织心理所有权最低。通过对员工组织心理所有权的影响,相对于其他类型,高绩效—高维持型人力资源管理系统对员工创造力影响最大,且员工创造力最高。以上研究结果对差异化人力资源管理系统理论有贡献,及企业创新管理实践具有重要的启示意义。

(二) 研究贡献

1.理论意义。首先,从个体层面丰富了人力资源管理系统对创新的影响研究。现有关于人力资源管理系统与创新关系的研究大多集中在组织层面,强调计划的和实施的人力资源管理系统对群体共享的心理与行为的影响,即客观人力资源管理系统对创新影响,却忽略了主观人力资源管理系统对创新的影响,由于个体认知的差异,可能产生相同的客观人力资源管理系统对创新却产生截然不同的效果,因此,有必要从个体感知的人力资源管理系统角度探析对个体创新的影响,从而更准确地揭示人力资源管理系统对创新的影响及差异化产生的原因。

其次,从绩效导向HR实践和维持导向HR实践两个维度进一步细化人力资源管理系统对员工创造力的影响研究。以往研究中人力资源管理系统被视为一系列人力资源管理实践的集合,通过对各实践评分的加总平均获得人力资源管理系统的得分[27]。然而,由于不同研究对人力资源管理系统的构成界定不一致,笼统地将人力资源管理系统作为一个整体分析对结果变量的影响,可能导致研究结论不一致。因此,为进一步探析高绩效人力资源管理系统对创新影响,需要对构成人力资源系统内部实践的性质进行区分,本研究分别从绩效导向人力资源实践和维持导向人力资源实践两个维度,细化人力资源管理系统对员工创造力的影响,从而对现有的研究进行了有意义的拓展。

再次,将组织心理所有权作为人力资源管理系统与员工创造力关系的中间机制,打开了人力资源管理系统与员工创造力关系的“黑箱”。由于创造性活动的复杂性、不确定性和风险性,因此,人力资源管理系统对员工创造力的影响需要有更强的内在动机来激发。组织心理所有权是员工将组织视为是自己的,从而对组织产生强烈的责任感和情感,激发员工的风险承担等积极行为。具体而言,绩效导向人力资源实践可以提升员工的职位胜任力,增强员工在组织中的控制感及对组织的了解程度,维持导向人力资源实践赋予员工雇佣的安全性和稳定性,提升员工对组织的长期投入。因此,绩效导向和维持导向人力资源实践均有助于激发员工的组织心理所有权,进而提升员工创造力。

2.实践意义。本研究结论在实践方面对企业管理具有重要启示,主要体现在三方面:一方面,通过给予创新奖励、培训等方式提升员工对绩效导向HR实践的感知,增强员工的知识、技能,提升员工的职位胜任力和对组织的了解程度,这是提高员工创造力的重要条件;另一方面,通过提供雇佣保障和公平的环境可以增强员工对维持导向HR实践的感知,让员工感觉到对组织的投入不是一朝一夕,而是与自身的职业发展密切相关,增强对组织的归属感,也有助于提升员工创造力;三是通过绩效导向和维持导向HR实践结合,打破单一实践对创造力作用的局限性,这意味着管理者激发员工创造力应采用更多途径。除了给予员工一定程度的创新奖励、以及培训、晋升外,还应增加给予员工工作保障,以及塑造组织中稳定、公平的创新氛围,对人力资源管理系统内部绩效导向和维持导向HR实践进行结构设计是提高激励效果、加快提升创造力的关键所在。

[1]ANDERSON N,POTOCNIK K,ZHOU J.Innovation an creativity in organizations:a state of the science review,prospective commentary,and guiding framework[J].Journal of Management,2014,40(5):1297-1333.

[2]DAMANPOUR F.Organizational innovation:a meta-analysis of effects of determinants and moderators[J].Academy of Management Journal,1991,34(3):555-590.

[3]JIMÉNEZ-JIMÉNEZ D,SANZVALLE R.Could HRM support organizational innovation?[J].International Journal of Human Resource Management,2008,19(7):1208-1221.

[4]BEUGELSDIJK S.Strategic human resource practices and product innovation[J].Organization Studies,2008,29(6):821-848.

[5]赵文红,周密.R&D团队人力资源管理实践对企业创新绩效的影响研究[J].研究与发展管理,2012(4):61-70.

[6]KHILJI S E,WANG X.Intended and implemented human resource management:the missing linchpin in strategic HRM[J].International Journal of Human Resource Management,2006,17(7):1171-1189.

[7]JIMÉNEZ-JIMÉNEZ D,SANZVALLE R.Innovation and human resource management fit:an empirical study[J].International Journal of Manpower,2005,26(4):364-381.

[8]DELERY J E,DOTY D H.Modes of theorizhing in strategie human resource management:tests of universalistic,contingency,and configurational performance redietions[J].Academy of Management Journal,1996,39(4):802-835.

[9]SHIPTON H,SPARROW P,BUDHWAR P,et al.HRM and innovation:looking across levels[J].Human Resource Management Journal,2017,27(2):246-263.

[10]GONG Y,LAW K S,CHANG S,et al.Human resources management and firm performance:the differential role of managerial affective and continuance commitment[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(1):263-75.

[11]JACKSON S E,SCHULER R S,JIANG K.An aspirational framework for strategic human resource management[J].The Academy of Management Annals,2014,8(1):1-56.

[12]PIERCE J L,KOSTOVA T,DIRKS K T.Toward a theory of psychological ownership in organizations[J].Academy of Management Review,2001,26(2):298-310.

[13]YOUNDT M A,SNELL S A.Human resource configurations,intellectual capital,and organizational performance[J].Journal of Managerial Issues,2004,16(3):337-360.

[14]BRETZ R D,MILKOVICH G T,READ W.The current state of performance appraisal research and practice:concerns,directions,and implications[J].Journal of Management,1992,18(2):321-352.

[15]LIU D,GONG Y,ZHOU J.Human resource systems,employee creativity,and firm innovation:the moderating role of firm ownership[J].Academy of Management Journal,2017,60(3):1164-1188.

[16]KRISTOF A L.Person-organization fit:an integrative review of its conceptualizations,measurement,and implications[J].Personnel Psychology,1996,49(1):1-49.

[17]KRISTOF A L,ZIMMERMAN R D,JOHNSON E C.Consequences of individuals’ fit at work:a meta-analysis of person-job,person-organization,person-group,and person-supervisor fit[J].Personnel Psychology,2005,58(2):281-342.

[18]NISHII L H,WRIGHT P M.Variability within organizations:implications for strategic human resource management[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates Press,2008:225-248.

[19]SIRGY M J,WU J.The pleasant life,the engaged life,and the meaningful life:what about the balanced life?[J].Journal of Happiness Studies,2009,10(2):183-196.

[20]ALDERFER C P.An empirical test of a new theory of human needs[J].Organizational Behavior & Human Performance,1969,4(2):142-175.

[21]ALDERFER C P.Existence,relatedness,and growth:human needs in organizational settings[J].Contemporary Sociology,1974,3(6):511.

[22]HAGERTY M R.Testing Maslow’s hierarchy of needs:national quality-of-life across time[J].Social Indicators Research,1999,46(3):249-271.

[23]谢瑶,顾琴轩.技能多样性对员工创造力及工作绩效的影响研究——心理所有权与工作反馈视角[J].科学学与科学技术管理,2015(4):162-169.

[24]PIERCE J L,O’DRISCOLL M P,ANNE-MARIE C.Work environment structure and psychological ownership:the mediating effects of control[J].Journal of Social Psychology,2004,144(5):507-34.

[25]ZHOU J,GEORGE J M.When job dissatisfaction leads to creativity:encouraging the expression of voice[J].Academy of Management Journal,2001,44(4):682-696.

[26]PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J Y.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[27]CHADWICK C.Theoretic insights on the nature of performance synergies in human resource systems:Toward greater precision[J].Human Resource Management Review,2010,20(2):85-101.