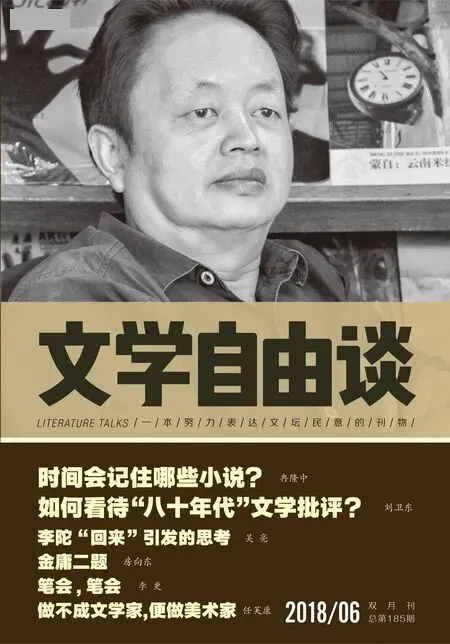

今天应如何看待“八十年代”文学批评?

刘卫东

1、问题的提出

2018年8月下旬的上海书展上,许子东、李陀这两位“前知名批评家”做了一个对谈,聊了很多文学和文学批评的话题,后来以《许子东&李陀:文坛要有争论,当代文学批评非常软弱》为题,发表于“凤凰网文化”(2018年8月22日),并得到广泛转载。“八十年代”至今,文学批评及周边的发展一日千里,理念、人员几度更迭。许、李意气风发、挥斥方遒的时代已经过去,新的批评家不断崛起,今非昔比。对此,程光炜在《当代文学中的“批评圈子”》(《当代文坛》2016年第3期)中认为,1980年代前后半期,分别存在“北京批评圈”和“上海批评圈”,后被“学院派批评圈”取代。如何看待这个变迁?许、李虽然身在国外,但仍心系中国当代文学发展,经常回国纵论古今。此次在总体为“今不如昔”的论调中,许、李提出了很多值得发挥、辨析的问题,但是由于“对谈”情境所限,都没有得到充分展开。

在对谈中,许子东对上个世纪的批评史及当前批评现状做了如下表述:“20年代自由论争,骂来骂去没有关系。到了50、60年代,虽然有一部分成为政治工具,但是还是对当代文学有很大的影响。80年代是一个非常奇特的契机,那个时候民间的力量进入作协,直接影响当代文学”,而当下,文学批评的“政治批评功能没了,而且作家都有一个批评圈,作品我们还没读到,已经有一批跟他好的评论家给下定论了。你现在能读到纯粹的作品吗?没有的,就算名家也是。而且没有批评的”。

文学批评随着“改革开放四十年”的潮汐起落,也到了可以回顾和总结的时刻。四十年来文学批评该如何评价?也许每个人面对这个问题的时候,都会有自己的判断。按照许子东的说法,相比于“八十年代”,今天的文学批评退步了。许子东曾置身于 “八十年代”,留下了青春美好、难以磨灭的记忆,如今已不在国内“批评圈”,所以,对当下文学批评的批评毫不客气。“以前曾经”和“目前不在”的状态,使他(包括对话者李陀)的身份较为特殊,话语的真实性和复杂性都大于国内同行,同时兼具了历史问题。那么,情况真是这样的吗?更进一步,应该如何分析许子东这个观点的生成语境呢?厘清这些问题,对梳理、反思“当代文学批评”的历史及评判当下的批评现场,会产生怎样的启发?

2、“黄金时代”的错觉

许子东这个看法不是突然提出。他在《百年来中国文学批评从未像今天软弱》(《中华读书报》,2015年1月21日)中已经说过,此次借对谈机会,又重申一次。在该文中,许子东谈了对1980年代文学语境的看法:“20世纪二、三十年代以后,八十年代又出现了一个文学评论的黄金时期,这个黄金时代一方面现代文学、古代文学研究打破了很多的禁区,另一方面,那个时候的作家作品跟评论家的联系非常密切”,“这种互动关系在今天是非常让人值得留恋的”。以此为依据,许子东对当前“软弱”的批评提出了批评。许子东的批评是义正辞严的,追慕曾经的“八十年代”正是理由之一。把这篇题目有浓厚“八十年代”意味的文章放回到发表语境,更能理解许子东为何对“八十年代”情有独钟。1984年,浙江文艺出版社以“新人文论”丛书之名,出版了许子东、黄子平、赵园、吴亮、季红真、陈平原、王富仁、蔡翔等人的个人研究文集;20年后的2014年,这批作品在华东师范大学出版社出了纪念版,并在2015年初召开了座谈会、《百年来中国文学批评从未像今天软弱》正是许子东在座谈会上的发言。因此,他做出“八十年代”和今天的对比,而且扬前抑后,就很容易理解了。

不知何时起,“八十年代”及其文学在叙述者口中成为“黄金时代”。许子东不过是延续和强调了这一说法,或者说,是这一说法的代表者之一。如果读过查建英2006年在《八十年代》对李陀等人的采访,就能非常明确地感受到一代人(包括陈丹青、北岛、阿城、甘阳、陈平原、栗宪庭等拥有话语权的一批“八十年代之子”)在事后对自己时代的“想象”。李陀说:“八十年代一个特征,就是人人都有激情。什么激情呢,不是一般的激情,是继往开来的激情,人人都有这么一个抱负。这在今天的青年人看起来可能不可思议。”(《八十年代》,生活·读书·新知三联书店,2006年)在同一本书中,北岛说:“每个国家都有值得骄傲的文化高潮,比如俄国二十世纪初的白银时代。八十年代就是中国的文化高潮,此后可能要等很多年才会出现这样的高潮。”按照“新历史主义”观点,“1980年代是文化黄金时代”的说法也是一种“叙述”。刘瑜为徐晓《半生为人》所做的序言中,指出了另外一种“八十年代”:“作为一个出生于中国偏远县城的七零后,每当看到一些知识分子把八十年代当作黄金时代来追忆时,我总觉得很隔阂,甚至有淡淡的反感——全中国几亿人,有几个是在文学沙龙中高谈阔论?”(《半生为人》序言,中国文史出版社,2016年)把“一群人”的“八十年代”指认为整体文化语境的“黄金时代”,有以偏概全的问题。许、李对谈是漫谈性质,而且带有中外、古今(“八十年代”和当下)对比的意味,更有现身说法的个人经历,所以,他们表述出的是一种感觉。但这种感觉是否属于“自我感觉良好”?

在“八十年代”,作家和批评家并肩作战,收复失地,开疆扩土,成就了文学语境的辉煌,建立了深厚的友谊——这么表述是没有问题的,但是如果把文学领域换成音乐、美术、舞蹈、历史学、社会学等,一样成立。“八十年代”的“伟大”是由整个人文学界共同铸就的。“八十年代”开端于一片废墟,为建立“八十年代”新文化而努力和做出贡献的阵营,必须扩大到整个人文学科领域——每一次思潮都是合力的结果,体现在文学、史学、哲学等社会科学和电影、美术、音乐、舞蹈等艺术门类中。许子东、李陀津津乐道的“杭州会议”和“寻根思潮”就是一例。在文学史叙述中,杭州会议引发了寻根文学,是必提内容。但是,就文化范围内的“寻根”来看,就不是文学和文学评论的作用所能涵盖的了。音乐领域刮起了强烈的“西北风”,《我热恋的故乡》《黄土高坡》《走西口》《山沟沟》等召唤土地、故乡魂魄的流行歌曲响彻大江南北。电影中出现了以华夏文化发祥地黄土高原为背景,尝试叙述民族文化生命力的《黄土地》《老井》。“寻根”趋向于挖掘传统,盖因受到拉美“文学爆炸”(《百年孤独》等)的影响,理念却是“现代”的。美术领域内的“85新潮”走得更远,要求全面更新艺术评价理念,从现代主义吸取营养,从而引发了尖锐的论争,影响到整个人文语境。如果认为“寻根”仅仅是文学场域内发生的事情,就会产生对“文学批评黄金时代”的误判;非要这样表述不可的话,也应该说成“文化黄金时代”才勉强可以。所以,“八十年代”是整个人文社科的“黄金时代”,文学和文学批评没有必要每次都把这事说的好像只是发生在自己的领域。认识到这一点,可以为愈演愈烈、自我美化的“八十年代热”稍微降一下温。现在得承认,“八十年代”文化领域内风起云涌,实际是长久束缚后的“松绑”,很多艺术门类都在“复苏”和“补课”,很难称得上“创造”。

“八十年代”崛起于百废待兴,当然应当肯定,但“草创”时期的急就,能否也作为功勋呢?当许、李缅怀“八十年代”文学批评的有力,并痛心疾首当下的“软弱”的时候,没有想到:这中间不是发生了裂变,而是具有不容忽视的联系,并且,当前文学批评中的一些被他们认为是不良现象的根子,恰恰始于1980年代。

3、“独立”比“团结”更重要

对比一下不难发现,许子东在上海书展的观点和《百年来中国文学批评从未像今天软弱》一文有自相矛盾之处:前者说作家与一批评论者形成了“批评圈”,从而没有了“纯粹的作品”,但后者说对“八十年代”作家、评论家的“互动”关系仍然难以忘怀。那么,同样是作家和评论家过从甚密这件事,为什么在“八十年代”就是体现出“团结”的好事,而在今天就是表明着“勾结”的坏事了呢?这是双重标准,还是语境确实发生了变化?

许子东说的没错,“八十年代”文学批评语境中,作家和评论家关系非常密切,且一直延续到当下。他们形成了“兄弟般”的关系,相互支持。对谈刚开始,许、李就迫不及待地回顾了他们从“八十年代”就建立起来的友谊,既是暖场客套,也强调了他们的“共同体”意识,虽然很快又说已经多年不读对方的作品。许、李饶有兴致地回忆了“杭州会议”,李陀不失时机地讲了阿城醉酒的段子,从爆料的角度说,应该为现场气氛增色不少。不过,他也无意间透出一个信息:当时作家和批评家的关系太好了。从历史看,《棋王》的发表就是李陀、阿城友谊的结果。在一次聚会上,李陀听到阿城讲这个故事,于是催促他写出来,导致了当代文学史上一部名作的诞生。当时李陀的身份是《北京文学》编辑,同时是评论家,所以也可以理解为文学活动家。对谈中,李陀还讲了他去西安找贾平凹约稿子的故事。李陀并非偶然谈及友谊与文学,而是对这个问题有很长时间的思考,在2006年的访谈中就认为“友情,以及和友情伴随着的热烈批评和讨论,曾经在八十年代帮助作家们创造了一个文学灿烂的时代,而且,即便今天,我以为它还是让我们的文学和艺术不断获得新的活力的必要条件,但是它正在我们眼前消失,我们还是这消失的历史见证人”(查建英:《八十年代访谈录》)。也许应该承认,“八十年代”作家和批评家、编辑家的密切关系是空前的。以前从来没有过作家、评论家同仇敌忾,共襄盛举的场景,直到“八十年代”。问题是,这种作家、评论家关系密切的情况是否正常?它在当时有哪些特殊性?是否可以作为一种常态被认可?如果延续下去,将对批评界造成怎样的影响?

“八十年代”作家和评论家一起奋战,乃是因为他们有共同的借助文学匡正、重建价值观的目标,是一个战壕中相互鼓励的战友。作家和评论家建立起良好的私人关系,这只是历史特殊阶段造成的特殊状况:渴望通过文学在废墟上建立常识,对从业者几乎没有门坎要求,仅需要激情和干劲。“八十年代”过去,一旦基本的思想构架建立起来,“启蒙还是不启蒙”的问题换成了“如何启蒙”,共识就破灭了。作家的任务是努力写出“好”的作品,而评论家作为读者,任务是对作品做出鉴赏和评判,这才是常规的状态。对于批评家和作家来说,独立就是力量。此刻,“独立”比“团结”更重要。至于他们间的关系,则是私人问题,用不着在“八十年代”遗产的框架内鼓励或反对。

“八十年代”建立起来的批评家、作家“共同体”,到了九十年代后逐渐解体、分化。经过“八十年代”,他们硕果累累,每个人都得到了多少不一的“象征资本”。与此同时,新的一代作家、批评家进入到了“文学空间”中。新的批评家们虎虎有生气,但是很多资源已经被上一代占领。由于大学教育体制的原因,新一代批评家尽管多数拥有文学博士学位,但他们失去了“八十年代”那代批评家跟作家同甘共苦、摸爬滚打的机会,孤零零进入话语场。怎么办?本来正好有利于建构独立视角,但非常遗憾,一个由众多独异文学观组成的批评家群体并未形成。既然前辈们与自己同代的作家互相成就,并且建立了延续至今的关系,新一代也有样学样,开始关注自己的同龄人。他们无师自通地开始集结,并打出了旗号。令人目瞪口呆的是,他们不是从文学流派、理念出发,捍卫或批判异见,而是变成了一群异口同声的作家、作品阐释者和广告家。为了使资源相对集中,这代“新青年”更加强调“代际差异”,自觉把自己放在“70后”“80后”或“90后”的阵营中,还冠之以“同代人的批评”。一种从未有过的现象出现了:一批作家、批评家集结在一起,原因并不是共同的文学追求与理想,而仅仅是共同属于“某个代际”。如此描述虽然片面,但并非全无根据。与“八十年代”那批作家、批评家都身处“新启蒙”大潮之中,形成事业上的“共谋”不同,新一代批评家与同代人也许有“共同语言”,但并未有共同的责任和诉求,更没有此过程中的论争与辩难,这是“同代人批评”理论的症结。

4、余论

“八十年代”是价值观重建时期,无疑做出了需要肯定的贡献,但也遗留下很多需要“重返”的问题。解构“八十年代黄金时代”神话,是当前重要工作之一。本文聚焦的许子东、李陀在新世纪仍然撰文 《现代文学批评的不同类型》(《文艺理论研究》2016年第1期)、《文学批评要有自己的理论依据》(《文学评论》2004年第1期)等,坚持不懈地对文学批评进行讨论,值得点赞。这说明,对他们来说,“八十年代”以来的文学批评理论建设仍然“在路上”。既然如此,对谈中为什么要拿“八十年代”作为标杆,沾沾自喜呢?

具体而言,很多“传统”似是而非,需要清理。“重返八十年代”时,事实得到辨正是比较容易的,而一些延续到现在的方法、规范,就在习焉不察中被遮蔽了。笔者以为,“八十年代”文学批评生逢历史“草创”阶段,当时的一些权宜之计应该被重新认识,而不是拿来作为“传统”而光大。许子东对当前批评的“软弱”可以批评,但拿“八十年代”来反衬,不算恰当。而不恰当强调“八十年代”的“传统”及他们“名人”的示范影响,可能会带来自己也反对的批评“软弱”的不良后果。