古代埃及“女市民”的社会地位

郭小瑞

(东北师范大学 世界古典文明史研究所,吉林 长春 130024)

关于古埃及女市民的地位,至今尚未有专门的文章进行论述,仅在妇女研究时偶有提及。有学者认为,女市民群体特指古埃及的自由女性;也有人认为,作为头衔其特指地位较低的、育有多名子女的成年女性。④J. J. Janssen, “A Marital Title from the New Kingdom,” in E. Teeter and J. A. Larson, eds., Gold of Praise: Studies in Honour of Edward F. Wente, Studies in Ancient Oriental Civilisation 58, Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1999, pp.185-190.随着社会史研究的兴起,对古代埃及妇女的研究也方兴未艾。目前学界关于古埃及妇女主要持两种观点:一种观点认为,古埃及妇女地位明显高于同时代其他文明的妇女;而另外一些学者认为,古埃及妇女的地位并没有那么高。⑤以邹文星为代表的学者认为古埃及女性地位较高。参见邹文星:《古埃及时代妇女地位较高原因之探析》,《东疆学刊》2009年第4期。而金寿福、王海利、徐海晴等学者则认为古埃及妇女一直处于从属地位。参见金寿福:《古埃及妇女地位并不特殊》,《中国社会科学报》2009年11月19日第005版;金寿福:《从写给死者的信看古埃及妇女的社会地位(公元前2100年至前1300年)》,《历史研究》2017年第2期;王海利:《古埃及女性地位考辨》,《西亚北非》2010年第2期;徐海晴:《古埃及女性地位探析——以婚约为视角》,《理论界》2013年第8期。

虽然学者们对于古埃及女性所持观点不同,但是其出发点却均为女性与男性的性别差异。然而在性别因素的影响下,对于女性的任何讨论都是有所偏颇的。因此本文拟将古埃及文献中出现的词汇“女市民”作为研究对象,进而还原出古代埃及女性的社会地位。

一、女市民出现的历史背景

“女市民”这一词汇最早出现在中王国时期,但是在其出现之前,女性群体经历了漫长的成长过程,才争得了一定的社会地位,成为一个独立的社会群体。

古王国时期,女性在家庭伦理中和财产传承中都占有一定的地位。首先表现在埃及人介绍自己身世之时,将母亲放在与父亲同样的地位上,分别对他们进行介绍。如在第五王朝国王乌纳斯的金字塔铭文中,乌纳斯在介绍自己的身份时说:“乌纳斯的母亲是赫利奥坡里斯人,乌纳斯的父亲是赫利奥坡里斯人。”以此来突显其血脉的纯正,同时也印证了母亲在家庭中的重要性。另一个表现则是女性有权将自己的个人财产传给子嗣,《梅腾铭文》记载了梅腾“获得来自他母亲奈布森特50斯塔特的土地”,并且这份传承受到国王法令的保护:“她给她的孩子们立了一份遗嘱,只有通过国王的敕令,他们(她的孩子们)才可以(最后)获得(土地)”。同时,他母亲的财产还分给了“赫派什州胡特胡尼尼苏泰赫城的统治者,他和他的孩子们获得12斯塔特的土地,以及依附民和小型牲畜”。[注]王亮、郭丹彤:《梅藤自传体铭文译注》,《古代文明》2012年第1期。由此可见,在第三王朝时期,女性拥有自己的私有财产和依附民,其子嗣的财富中的很大一部分便来自于其母亲,因为这篇文献中还提到了梅腾的父亲除了依附民和小型牲畜之外,一无所有。此外,梅腾说明自己财产来源时,最先介绍的是来自于母亲的那份财产,之后才是来自于其父亲的遗产。这都暗示了此时女性在家庭中的地位和对财产的把控能力可能高于男主人。

女性地位除了作为母亲和妻子体现在家族内部,其在社会生产劳动和宗教祭祀中也是有生力量。第五王朝的墓室壁画对于女性劳动者就有所描绘,如位于萨卡拉的缇的墓室里的一副壁画就雕画了4个穿戴华丽的女性,她们的头上顶着各种农作物、手里抱着飞禽,或牵着羊的场景。[注]Barbara S. Lesko, “Women’s Monumental Mark on Ancient Egypt,” The Biblical Archaeologist, Vol. 54, No. 1 (Mar. 1991), p.4.并且自古王国起,上层社会的女性可以担任哈托尔神及其他女神神庙的高级祭司,如在第五王朝时期一位贵族的儿女就曾担任祭司一职,他们轮流在哈托尔大祭司的办公室里工作。[注]S. L. Gosline, “Female Priests: A Sacerdotal Precedent from Ancient Egypt,” Journal of Feminist Studies in Religion, Vol. 12, No. 1,1996, p.26.但是由于第三王朝和第四王朝时期埃及社会仍然有原始社会的印记,此时的女性虽然在社会政治生活中没有扮演重要的角色,但在经济、生产、甚至是宗教上仍旧有着自己的一席之地。

综上,虽然女性在一定程度上对于自己的父亲和丈夫有所依赖,但是毫无疑问的,女性在中王国及其之前的埃及社会中已经占有了一席之地。而到了新王国时期,一些女性开始以一种全新姿态出现在古埃及文献中,这些女性被称之为“女市民”。

二、女市民的经济地位

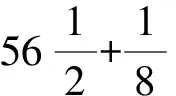

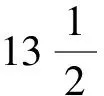

在《维尔伯纸草》中,“女市民”作为土地的持有者,与瓦布祭司、马车夫、士兵和田间劳作者作为出现的最为频繁的五种土地持有者之一,被国内外学者译为“夫人”。[注]盖迪纳和杨熹都将其翻译成“夫人”。参见A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus, 3 Vol.s, Oxford: Oxford University Press, 1948;杨熹:《〈维尔伯纸草〉研究》,博士学位论文,东北师范大学世界古典文明史研究所,2016年,第29页。并且据卡塔瑞的统计,在这篇纸草中,女市民占全部土地持有者的10.8%。[注]S. L. D. Katary, Land Tenure in the Ramesside Period, London: Kegan Paul International Limited, 1989, p.172.这一占比意味着作为一个性别属性单一的古埃及社会群体,女市民至少占当时土地占有者总数的十分之一,其数量十分可观。而从耕种的土地归属情况来看,主要分为两种:租种他人的土地和耕种自己拥有的土地。

并且在这块土地的税收按时缴纳的基础上,她的耕种权可以由其子嗣继承:“女市民,已故的薇尔奈尔阿伊,(其拥有的)3阿鲁拉土地由其子嗣继续耕种, (其中)1(阿鲁拉土地用来缴税),(缴税额为每阿鲁拉)1袋。”[注]A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus, Vol. III, p.23.

除了租用别人的土地之外,一些富裕的女市民还会将自己多余的土地租给其他的耕种者:“耕种者,帕卡蒙……夫人,泰赫茹如(的土地)交由他耕种”。[注]A. H. Gardiner, The Wilbour Papyrus, Vol. III, p.91.

除了《维尔伯纸草》之外,女市民还频繁的出现在麦地那工匠村的经济文献中。在市场活动中,女市民经常作为买家,淘买自己需要的物品。在麦地那195号陶片上记载了一位被称之为女市民的不知名的妇女买了个椅子。[注]J. J. Janssen, “A Marital Title from the New Kingdom,” p.186.女市民除了作为商品交易中的买方,还可以以商人的姿态出现在经济活动中。如在伽迪纳123号陶片中一个名字缺失的女市民将其奴隶的一天租卖给其他人。[注]J. J. Janssen, “A Marital Title from the New Kingdom,” p.186.

女市民作为一个女性群体,在新王国时期的经济中的活跃程度不下于同时代的男性。其土地占有和耕种形式多样,并且名下的土地可由其子嗣继续耕种,同时她可以继承来自于其夫、父的土地。更为重要的是,她们同其他男性群体一样承担相同数额的赋税,这也暗示了至少在经济领域里,女市民是独立的社会群体。而在商品贸易中,女市民既可以作为买方又可以作为卖方,凭自己的个人意愿和喜好处理自己的所有物。作为新王国时期经济活动的重要参与者,在特定的区域内如工匠村中,女市民也扮演着不可或缺的角色,是古埃及市场经济的重要构成之一。随着女市民经济活动的频繁,由此产生的纠纷也纷至沓来,麦地那工匠村留存下来的文献记载了女市民在经济活动过程中所发生的经济纠纷。由此,女市民在法律文献中的活跃程度在某种程度上与其在经济领域的程度不相上下。

三、女市民的法律地位

经济地位是个人甚至群体的立身之本,而法律地位则为女市民群体提供了保障和支撑。女市民作为古埃及新王国时期在经济领域极其活跃的社会群体之一,其合法权益和行为必然受到法律的保护和规范。

首先,女市民的人身权受到古埃及法律的保护,其中最为重要的一个表现就是强奸女市民要受到重罚:《邵尔特纸草》中帕耐博的罪名之一就是曾两次强奸女市民胡奈如。[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscriptions Historical and Biographical, Vol. IV, Oxford: Blackwell Publishers, 1975—1989, pp.408-14.而使女市民流产也是一种犯罪行为:《都灵1887号纸草》中沐浴祭司帕奈努凯特就因为导致女市民塔瑞皮特流产受到指控。[注]A. H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, Oxford: Griffith Institute, Ashmolean Museum, 1968, p.82.

女市民还和古埃及男市民一样拥有丧葬权。《大英博物馆10221号纸草》记载了盗墓犯亵渎了安息在底比斯西部的女市民和男市民的坟墓和墓室情况:“把墓主人从棺材里拖出来,暴尸在沙漠上,并偷走了他们的丧葬用品和内馆里的黄金、白银和家具。”[注]T. E. Peet, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, Vol. I, Hildesheim & New York: Georg Olms Verlag, 1977, pp.28-45.在《大英博物馆10053号纸草(反面)》记录有神父斯海慕伊的妻子——女市民塔伊如茹用4块雪松做了一口内棺的字样。[注]T. E. Peet, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, Vol. I, pp.102-11.

法律除了具有保护之责外,对于犯罪行为也有着严格的处罚。在新王国时期的法律文献中,除了保护女市民之外,还可以发现大量的关于女市民犯罪行为的记载,她们常见的罪行之一便是通奸。《都灵1887号纸草》有如下控告:“沐浴祭司与女市民慕特奈麦荷发生了性关系。在这里作为已婚妇女的女市民慕特奈麦荷是通奸者之一。”[注]A. H. Gardiner, Ramesside administrative documents, p.73.虽然文中并未提及对其采取何种处罚方式,但是通过本文献可知,通奸在古埃及是犯罪的行为。

在众多女市民出现的法律文献中,盗墓文献中这一词汇出现的最频繁。在这类文献中,女市民几乎全程出现在了整个盗墓活动的各个环节,在《大英博物馆10052号纸草》[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. VI, pp.767-803.中,这一现象得到了充分的体现。在这次盗墓活动的准备阶段里,女市民帕奈缇是盗墓活动的煽动者:“女市民奈丝慕特向我走来,她对我说:‘有人发现了一些东西,可以卖掉换点面包。我们一起去吧!你可以和他们一起吃面包。’”在这里,女市民奈丝慕特鼓动并诱导他人参加盗墓活动。但这也侧面的反映出了女市民奈丝慕特十分具有经济头脑,虽然其行为已经跨过了法律的底线。随后文献介绍到这群盗墓贼将赃物窝藏在了女市民奈丝慕特的家中:“这天,他们把与石头重量相当的赃物放在……女市民奈丝慕特家中”,这种窝藏行为在其他到文献中也频繁出现。《大英博物馆10403号纸草》[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. VI, pp.828-833.就曾记载到:“我们在女市民阿阿特麦瑞的家中将盗来的东西瓜分了,每人分得10德本的铜,总计铜:90德本。” 由此可见,女市民的家成了分赃的据点,这在整个盗墓的扫尾阶段起着重要的作用。

除此之外,女市民还参与到销赃的过程中。上文提到的《大英博物馆10403号纸草》中女市民塔皮瑞和帕塞赫瑞的儿子——农工帕哈瑞共同卖出了一块铜。而在这篇文献的后半部分更是介绍到了农工帕哈瑞的妻子——女市民酾徳赫伊为盗墓贼打开门,并放他们离开。这意味着女市民在盗墓活动中不仅开门揖盗,还为盗贼把风。女市民助纣为虐的行为还包括为了包庇盗墓贼而行贿巡查官,对此,《梅尔A号纸草》记载到:“我的妹妹——女市民塞特……给了身在她家中的巡查官哈儒伊100哈尔(谷物)。”[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. VI, pp.803-828.

女市民购买盗墓而来的赃物更是比比皆是。《大英博物馆10053号纸草》的正面中关于盗贼阿门瓦交代赃物去向的供词,记载了在女市民伊奈瑞处有两只花瓶,分别为价值35德本的铜质凯布花瓶以及价值10德本的铜质欧花瓶。”[注]T. E. Peet, The Great Tomb-Robberies of the Twentieth Egyptian Dynasty, Vol. I, pp.102-111.除了购买赃物之外,她们甚至还从盗墓贼的手里偷盗赃物,《梅尔A号纸草》里提到了由于女市民塞特伊从参与盗墓的屠夫处偷走了1德本白银,后来只归还了2凯特白银,尚有8凯特在她手上。[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. VI, p.811.

女市民作为古埃及新王国时期重要的社会群体,她们的言行受到整个社会法律体系的约束,在其行为越过法律的准绳之时,必然要受到司法的审判和惩罚。而庭审是对犯罪行为进行衡量、量刑的重要程序,同时也是公民保护其合法权利重要武器。

在庭审中,有不法之举的女市民作为被告被法庭提审,《开罗65739号纸草》就是典型的将女市民作为被告推向法庭的重要的案例。这篇文献记录了拉美西斯二世统治时期,一个名为纳赫伊的士兵基于购买一名叙利亚女奴的款项问题将一名叫伊瑞特奈菲尔特的女市民起诉至法庭。[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. II, pp.800-803.虽然由于文献残缺,我们并不知道这起案件的审判结果,但是这起案件肯定了女市民作为行为责任人,必须对自己的经济行为承担相应后果。

证人作为庭审的重要信息来源,也是庭审之中不可或缺的部分,很多女市民作为证人出现在法庭之上。上文提到的《开罗65739号纸草》中,士兵纳赫伊提供的3男3女共计6名证人中的所有女性的身份都是女市民。

与现今的司法体系相似的是,古埃及的犯罪分子可以作为污点证人,揭发别人的犯罪行为。因而犯有罪行的女市民也多次作为污点证人,为自己争取宽大处理。对此,《大英博物馆10052号纸草》记述到:“牧人布哈阿弗、焚香者舍德苏宏斯、(焚香者)奈斯阿蒙、号手派尔派赫乌、他的妻子女市民奈斯姆特和圣书书吏奈斯阿蒙的妻子——女市民姆特姆伊阿被带上庭,并被命令站到一起互相指认”。

综上,与社会上的普通群众一样,古埃及女市民的言行要符合这个时代的规范,同时其基本权利也受到这个国家的保护。女市民具有人身权、财产权、继承权和丧葬权,同时,女市民在庭审中与他人权利相同,在审判中也没有出现任何对其明显的偏见,这都彰显了女市民在法律地位上与男性相当。由于尚未发现有女市民在政治领域有所建树的情况,而上述的经济文献和法律文献虽不足以断言女市民在古埃及社会上的地位可以媲美男性,但是女市民在家庭生活、经济活动、乃至法制构建中都是不可或缺的一部分也是不言而喻的。

结 论

女市民在经济文献和法律中被频繁记录,预示着女性在古埃及新王国时期的重要性有所提升。通过对文献的梳理可以发现,女市民的自然身份就是各行各业的从业者的妻子。其阶层分布极广:上至沐浴祭司和书吏的妻子,下至洗衣工、渔夫、雕刻工、工匠、木匠、盗墓贼等人的妻子,都被称之为“女市民”。除了特指某人的妻子之外,似乎未婚的女性也包括在这一群体之中,如《第17年都灵大墓地日志》[注]K. A. Kitchen, Ramesside Inscription Historical and Biographical, Vol. VI, pp.595-598.中的白克苏特赫、塞赫、哈皮欧的哈瑞尔、哈欧等人的女儿都被称之为“女市民”。由此,女市民指代的范围明显区别于罗宾斯所声称的“已婚女性”。更加值得人注目的是,在这篇文献中奴隶普塔哈乌妻子的女儿也被称之为“女市民”特哈如。所以女市民的称谓也不应该局限于加德纳所认为的“自由女性”的范畴。[注]J. J. Janssen, “A Marital Title from the New Kingdom,” pp.185-190.无独有偶,在上文提到的《梅尔A号纸草》中,奴隶帕伊奈赫诺派的妹妹身份是女市民。作为奴隶的妹妹,其身份很大程度上可能也是女奴,而在此处却被称之为女市民。因而,过往学者对于女市民身份的认识尚显不足。