测震学数据快速获取服务系统设计与实现

李 力 李盛乐

(中国地震局地震研究所(地震大地测量重点实验室),湖北武汉 430071)

0 引言

地震科学数据记录了观测点的地球物理学特征,其中蕴含着丰富的地下介质状态信息,处理过程中会不断提升科学家对地震孕育、发生过程与震后影响的认识。新的研究成果通过观测数据得到验证,又进一步促进了地震观测技术的发展。地震科学数据既是这一循序渐进的地震科学研究过程的基石和最核心的一环,也是最重要的成果。建设高效便捷的地震科学数据交换共享系统是打通这一循环的关键,是地震科学创新和业务工作快速向前发展的重要支撑。

为了促进地震行业向信息化、专业化和多学科融合的方向快速发展,中国地震局对数字观测台网建立以来多年累积的大量观测记录和研究成果进行整合,制定了地震科学数据相关的管理和服务规范[1-2],并陆续建成了一批各有侧重的地震数据服务系统[3-5]。测震学是成立最早也是最重要的地震学科分支之一。在我国,观测历史可以追溯到20世纪初,期间经历了不同的发展阶段,建立了众多全国性和区域性的监测台网,2008年以来全面实现了数字化,持续产出大量观测记录。目前仅国家地震台网1000多个地震观测台日产出测震波形数据就达到30GB以上。

测震学观测在最近数十年中飞速发展,特别是观测网络数字化以来,数据存储和传输规范也随之不断改进,自身形成一套完备的体系。在测震科学数据存量增加的同时也促进了地震学研究的不断发展,从地下介质性质和结构研究到震源物理技术的成熟使测震学日常业务产出数据日渐丰富。但由于不同时期的技术规范改进和研究成果的百家争鸣,以及引入不同时期原始和预处理数据存在差异,服务产品数据形式不统一,数据存储分散、获取方式多样且不贴近应用、获取周期过长等问题,急需一种客户端轻量、内容全面丰富、获取形式简便人性化、立等可取的测震学数据快速获取服务。本文首先概述了地震科学数据,以地震科学研究和日常业务需求为出发点,综合考虑现有系统优点和不足之处,在开源Web技术框架和模式的基础上紧跟最新的系统设计思想,设计并实现了能够全面整合不同来源测震学数据产品并满足实际应用需求的测震学数据快速获取服务系统。

1 数据概述

地震科学数据在地震行业各个业务部门日常运行和各个研究机构科学研究过程中产出,按照所属分支学科可以大致分为测震学数据、地壳和大地形变数据、地电地磁数据、地下流体数据、空间卫星观测数据和气温气压等辅助观测;按照数据产出阶段和时间可以分为原始记录数据、预处理数据、服务产品数据。

原始记录数据由遍布全国的多学科固定观测传感器网络和流动观测传感器网络产生。为了记录空间、大气和地下介质的连续状态,根据地球物理学性质的变化时间频度和空间尺度,原始数据采用不同的观测周期和记录采样率,最终的形式为多分量的时间采样序列。测震学原始数据由国家地震台网和区域地震台网部署在全国各个台站的地震计产生。经过地震仪转换地面运动为连续电信号,之后经数据采集仪转换为离散信号后形成三分量时间采样记录,最终经过区域台网汇聚到各个区域中心和中国地震台网中心。有别于形变、电磁、地下流体和空间观测数据,测震学数据记录地震能量传播过程中引起的观测点地面运动状态,目前对地震记录的典型宽频带记录频带为40赫兹至120秒,采样频率为100赫兹,多年观测累积的数据量达数百TB,使用时需要配套相应的台站信息和仪器响应信息。

预处理数据是专业的科研和业务部门对原始数据运用成熟技术手段进行核对、去除人工干扰和错误记录、压制噪声、进行信息提取等预处理后得到的多种常用的初步专业数据产品。用户常用的预处理数据包括地震编目、震相观测报告和打包的事件波形数据。国家和各省市区域地震台网中心对地震仪运行状态进行监控,对原始波形记录中缺失的记录进行补零,并从中拾取震相信息形成震相报告、定位地震、产出速报和正式地震目录并向外提供推送服务。由于地震事件波形是研究震源信息的常用数据,省市监测中心也会整理各台站记录到的事件波形数据与配套的台站和仪器信息一起打包压缩为Seed格式进行存储。

服务产品数据是最终面向科研机构、政府部门、社会大众公开的地震科学数据处理结果,由地震局属应急响应中心、监测预报部门和研究所等科研单位产出,重大地震会以专题形式提供产品集,可以直接用于地震预报研究、防震减灾部署、指导灾后应急救援和进一步的科学研究工作。常见的服务产品数据有震源机制解参数、震源破裂过程、地震动预测、余震时空分布及统计特征、发展构造展布、地震趋势研究结果,这些产品数据均是使用原始和预处理数据进行研究的最终成果。

2 业务需求

对用户而言,获取测震学原始观测波形记录数据的用途可能多种多样,并非只有记录到地震事件波形的波形数据段才有研究价值,例如台站性能分析和噪声成像技术就需要大量的无事件波形数据作为输入,因而原始波形数据获取服务应当具有相当的灵活性,对界面设计和可视化的需求反而并不迫切。为了满足应用需求的多样性,测震原始波形数据在空间覆盖上要避免空缺,在时间上要保持连续性,并且提供完备的台站信息和仪器信息元数据。测震学原始波形记录的体量庞大,从系统资源的角度大量存储原始波形数据并不经济,与原始产出和服务提供单位的更新同步也会存在较大问题。因而整合国际国内现有数据中心提供的原始波形数据服务接口,既能节约存储资源,减轻系统压力,又可以使数据保持更新状态,是较为合理的选择。在此基础上提供一种统一设计语言的可视化用户接口,就可以解决各种数据服务规范的差异问题,Browser/Server(浏览器/服务器模式)则可以进一步省略用户终端的安装和切换操作。以往的测震学原始波形数据服务往往周期较长,并且以实体存储介质作为传输载体,从用户提出需求到最终获得数据可能需要数天甚至数周。这样的服务周期无法满足大震后地震学研究工作的需求。因而,针对行业内的需求,原始测震波形记录服务做到简便易用、参数全面、立等可取是一项十分有意义的突破。

地震目录、观测报告和事件波形等需要人工处理的测震学科学数据,包含了十分明确的地震科学信息,是进行速度结构、震源物理学、地震预报等地震科技研究工作最常用的数据。但由于数据本身的严谨性,产出单位需要认真细致地处理和仔细地核对,最终权威的发布版本可能会滞后于地震事件数周时间,因此低时效性是目前面临的最大的困难。然而这一部分数据的体量并不大,为了便于查看和使用,科研和日常业务运行都使用文本和压缩格式,服务系统有足够的资源进行数据的定期更新、压缩存储和打包分发,因而提供快速的打包下载服务是较为恰当的形式。有了测震学原始波形数据服务,使用地震目录进行简单的地震事件波形在线截取服务成为可能,提供一种具有高时效性的地震事件波形获取服务能够极大地改善震源物理参数的产出速度,提高灾后救援等减灾业务工作的开展效率。

震源机制和破裂过程等测震学产出的最终产品数据,服务对象不再限于地震行业工作者和科研院校,受众面扩大到政府机构和社会大众,既要保持数据的科学严谨,也要考虑非专业人员的接受程度。面向地震从业者和科研人员,提供的数据应当是专业的和集约的,便于使用和分析,同时需要对研究结果进行制图和展示,最终产出大量直观的可视化图件和表格,以Web页面等轻量级的形式为广大用户提供查阅。

3 系统设计

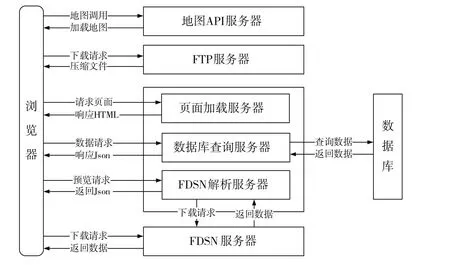

系统采用Browser/Server模式,使用浏览器作为测震学数据快速获取系统的用户接口,通过HTML语言和CSS样式进行前端访问界面的设计和数据的展示,JavaScript作为前端语言,J2EE作为后端服务器基础体系,SSH(Spring、Struts、Hibernat)则作为MVC(模型-视图-控制)三层分离式框架。但又有别于传统的体系架构设计。本系统综合考虑自身资源和业务特征,紧跟数据资源化、透明化和异构集成的趋势[6-8],对前后端进行了高度解耦,使得系统服务器有能力为PC和手机等不同平台终端提供服务。从客户端角度,包括页面在内的所有数据资源处于同等地位,用户根据自身需要向不同的服务端请求数据。系统使用JavaScript这一浏览器端脚本语言作为前端的核心,进行资源的整合,并控制所有页面行为和显示效果。Ajax技术能够在不刷新页面的情况下实现与后台服务器的数据交换,使用Json作为前后端数据交换格式,并局部刷新页面,在本系统中担当与服务器端进行数据交换的角色。系统架构如图1所示。

页面加载服务器存储HTML、CSS和JavaS-cript图片等页面资源,静态化处理和存储页面资源可以简化服务器处理流程,加快用户请求的响应速度。考虑到测震数据与地质构造的空间分布具有非常强的相关性,系统选择百度地图API作为空间信息服务接口,为用户提供海量数据的点线绘制、空间范围选取、距离测量、数据展示功能,交互性良好,基本实现了地震业务中常用的GIS功能。

数据库查询服务器提供了速报和正式地震目录、配套的观测报告、震源机制解、重大地震信息等结构化数据的存储和查询服务。前端页面通过Ajax发送的数据请求使用轻量级的Json作为统一格式进行返回。

中国地震台网中心在云平台之上搭建了国际先进的弹性FDSN Web服务[8],能够根据负载变化启动和释放虚拟主机,其接口是符合FDSN国际标准的RESTful Web 服务接口规范[9],返回的台站数据为FDSN StationXML格式[10],波形数据为Miniseed格式[11],事件目录为QuakeML格式[12]。测震学数据快速获取系统在该服务的基础上对接口进行了封装,并使用专门的解析服务器对台站、目录数据和原始测震波形数据进行解析,再通过Json格式传输至前台,调用百度地图API对目录数据、台站数据和波形数据进行可视化,并提供交互式的下载和预览参数设置。由于FDSN Web服务采用统一接口,本系统仅改变资源地址指向就可以从IRIS等其他数据中心获取台站、波形和目录数据。

图1 系统架构图

FTP服务器对请求灵活性要求不高或文件分散但整体性很强的数据进行打包存储并提供一键打包下载,内容涵盖观测报告、地震目录、综合图集以及公开的电子图书等大量数据资源。

SSH框架用于测震学产品数据的持久化存储、业务控制和视图渲染工作。由于本系统实现了高度的前后端解耦,SSH主要是负责用户端数据请求的响应和数据库的增删改查,实际的渲染工作主要由前端的框架控制,这样设计可以充分利用现在普遍过剩的计算机资源,同时简化服务器端的业务逻辑和负载压力。

4 功能与实现

专业用户往往对原始波形数据和震相观测报告等数据的全面性有较高的要求,希望系统能提供所有开放数据的任意时间段和任意台站的数据,应用用户则希望数据的展现简单易懂。本系统一方面需要满足这些基本需求;另一方面为地震科学数据共享工作提供一种新的工作思路,即以用户业务为出发点进行针对化设计,实现与业务无缝对接的快速获取服务。针对现有系统对地震科学研究和日常业务工作场景考虑不全面的问题,本系统综合资源整合、操作便捷性、后期易处理等多方面因素,对测震学数据获取服务进行了专门功能和操作界面设计,极大地简化和省略了繁杂的数据申请审核流程,实现快速获取的目的。

传统的测震学原始波形数据的获取流程通常是用户提供相关的数据申请表格,数据服务人员将包含申请人所需台站和时间段的大量连续波形整理后,通过物理存储介质以离线的方式交换给申请人。这存在几个明显的缺陷:一是从发起需求到用户获得数据,周期从数天到数周不等,严重影响申请人的研究和业务工作开展。二是用户往往需要数分钟的数据段,但是由于连续波形数据通常以天为单位截取和存储,假设用户从全国所有台站截取10分钟的原始波形数据,则至少需要拷贝30GB以上数据,但实际有用的数据不到300M,存在严重的数据冗余和资源浪费,用户后期还需要对数据进行截取处理。三是在真正获取并查看数据之前,数据的质量与完备情况对用户来说基本是不可知的。系统基于百度地图API和FDSN服务实现了立等可取和按需截取的测震学连续波形下载和查看服务,精心的设计使得参数全面可选的同时,保持了界面的简洁、直观,从业人员简单熟悉即可操作下载,几乎无需任何培训。系统提供的原始波形数据依赖FDSN数据源,数据源提供的连续波形数据和目录数据均可以做到立等可取。以CENC源为例,现阶段提供1009个国家地震台2013年至2015年的所有数据,简单设置相关参数后即可开始获取这部分数据,速度仅受网络带宽限制。目前本系统在申请时效、参数灵活性和交互界面这些其他平台较少或者几乎没有考虑的方面做到了最佳。原始波形数据目前只针对地震系统行业内网用户提供访问权限,功能方面也还有更多的潜力有待挖掘。

以2014年11月25日康定Ms5.9级地震为例,以主震发震时刻为起始时间截取相邻部分台站10分钟的波形进行预览。点击预览目录,可以发现10分钟之内除主震外还发生了8次余震,震级均小于ML2.0级,从预览波形可以看出余震波形增幅较小且被掩盖在主震波形之中。通过预览,用户可对所要获取的数据有一个简单而又直观的认识。

地震目录、观测报告和事件波形由监测中心日常业务产出,是地震分析预报、地震精确定位、速度结构反演等科研和行业日常业务中使用频率最高的数据。经过人工处理校对,信息丰富,数量众多,整体性强,但体积却不大。系统通过在前端页面中集成FTP下载服务的方式提供按月、按年的压缩格式数据下载。目前,系统可提供整理后的1900年至今的7级以上全球地震目录,1973年至今的6级以上全球地震目录,公元前780年至今的5级以上全国地震目录,1965年至今的2级以上全国地震目录,以及1985年至今的震相报告按年打包下载服务。此外,本系统还在连续波形下载的基础上实现了自定义事件波形下载服务,通过解析地震目录自动化设置参数实现,目前提供2013年至2015年4级以上事件波形下载服务,是界面最直观、操作次数最少、参数最具灵活性的单事件波形下载服务。多事件波形的获取服务在系统中以用户上载申请列表,系统截取并通过邮件系统返回FTP链接的方式提供。

地震行业产品数据需要同时面向科研人员、行业用户、政府机构和社会大众,结果的制图和在线展示是提升用户体验的基本要求。系统提供了种类繁多的地震信息图表集在线搜索、查询和下载服务,收集整理全球和全国目前最全的震源机制解目录,提供权威的灾害信息图书,供用户参考和使用。震源机制解数据分为全球和全国数据,全球数据为globalCMT产出的1976年至今的全球震源机制解。全国震源机制解数据集包含应急震源机制解、中国震例震源机制解以及收集整理的中国震源机制解三类。这些数据提供在线制图和错动动画展示,同时也提供打包下载。其他产品数据则主要以大震为单元提供产品图集在线浏览,内容涵盖地震构造图、波形图、断层错动模型、震源机制解图、地震动预测、人口热力图、地震救援现场、震中全球分布、余震分布以及地震波传播的全球模型。

5 结语

本研究分析了地震测震学数据特征及其在地震行业科研和日常监测预报业务中的应用场景,整合各类数据资源,采用Browser/Server模式和资源化的思想对测震学数据快速获取系统架构进行设计,服务内容和界面设计高度贴合用户使用习惯,实现了操作便捷、快速获取的目的,让用户精力从数据准备转向更有实际价值的研究和业务工作。测震学数据快速获取服务系统作为面向地震行业的学科获取系统之一,将在用户实际使用和反馈过程中不断改进完善。今后重点研究和发展方向是对细分应用数据快速获取服务的探索和新尝试。

[1]刘瑞丰, 蔡晋安, 彭克银, 等.地震科学数据共享工程[J].地震, 2007, 27(2): 9-16.

[2]刘瑞丰, 郑秀芬, 杨辉, 等.地震观测数据的管理与服务[M].北京: 地震出版社, 2015.

[3]詹小艳, 许红梅, 朱升初, 等.江苏省地震科学数据共享平台技术研究[J].防灾科技学院学报, 2012,14(1): 57-63.

[4]袁媛, 尹京苑.上海地震科学数据共享服务平台建设[J].华北地震科学, 2014, 32(1): 16-21.

[5]谢有顺, 李盛乐, 刘小利, 等.面向地震行业的地震数据共享服务平台的设计与实现[J].大地测量与地球动力学, 2017, 37(5): 546-550.

[6]宋涛, 徐庆增, 吕思思.浅谈基于Spring MVC的REST功能[J].电脑知识与技术, 2016(12): 86-87.

[7]潘冰.面向资源的RESTful Web应用研究[J].微计算机应用, 2010(7): 38-43.

[8]马延路, 陈宏峰, 邹立晔, 等.数据共享FDSN标准Web服务云平台用户手册[Z].2015.

[9]FDSN Web Service Specifications Version 1.1b[S].2013.

[10]FDSN StationXML Schema[EB/OL].[2017-06-29].http: //www.fdsn.org/xml/station/.

[11]IRIS.miniSEEDDataFormats[EB/OL].[2017-06-29].http: //ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/data/formats/miniseed/.

[12]QuakeML[EB/OL].[2017-06-29].https: //quake.ethz.ch/quakeml/.