学艺之路与书画鉴藏

——傅申访谈

一

记者(以下简称记):傅先生您好,我们从您的经历开始聊吧。您大学是在台湾师范大学读的美术专业,之前中学时期学过美术吗?

傅申(以下简称傅):我上师范大学美术专业主要是因为美术老师对我的爱护,还有师范大学当时是公费的。我出生十二天父母就离开家乡了,留我在家乡浦东。台湾光复以后,我已经13岁了,父母在台湾也教了一年书,生活基本安定,就把我从家乡接过去。但由于长时间分离,我和父母之间的感情不深。我有一个弟弟生在浙江,叫傅越。到了台湾父母又生了一个妹妹,叫傅台。我跟弟弟同班,因为他跟父母在一起,读书比较早一点,我们初中、高中都同班,同时考大学,他选择哲学系,我选择美术系。两兄弟同时念大学费用很高,我不想花父母的钱,所以就选择了公费的台湾师范大学。

父母看到我们兄弟两个一个考哲学,一个考美术,不知道将来靠什么吃饭——在那个年代这两个系前途都不太好。所以我的弟弟后来改考经济系,经济系是当时最难考的,而且台大学费也比较贵,结果他考上了,但因为他不感兴趣,后来他转学了。我就在师大专心学美术,学得也不错。

记:您在师大的时候,像黄君璧、溥心畬、王壮为先生都给您上过课,他们当时上课是怎么上的?

傅申:我们一年级的书法课是宗孝忱老师教的,他是江苏如皋人,篆书、楷书、作诗都很好,我从他那里打下了篆书的基础。二年级篆刻是王壮为老师教的,篆刻一学期完了以后有个小型的篆刻展览,上面要写几个毛笔字,我写了几个,王壮为老师看后说:傅申,你跟我学写字好不好?王壮为当时不是学校的书法老师,但是在台湾十人书展中比较有活力,而且写得很好,他是陈诚的秘书,很多台币上面的台湾银行这些楷书都是他写的。从此我又跟王壮为老师学书法。王壮为老师没有孩子,每周日我都去他家里吃饭,就像他家里的孩子一样。

记:他教您写字临什么帖?

傅:他也没有专门教我写字,就是谈天,有时候就看他写字。

记:过去的老先生都这样。

现场采访照片一组

傅:溥心畬是我们二年级的国画老师,他教了我们一学期。他上课都要学生骑三轮车去家里接他——20世纪50年代,三轮车是公共交通,没有人接的话他不知道在哪里上课,他不认识路。他生活上很多细节很特别,平时去理发店付一张大钞,因为他分不清钱的大小。吃饭也不讲究,比如说大家一起围着圆桌吃饭,他看到喜欢的菜就端到跟前自己吃。夏天台湾很热,上课的时候穿中装,他会把裤子腿往上一卷,小腿上的毛都看得见。他还爱跷个二郎腿,喜欢抽烟。

记:他是清朝皇室的后裔,礼节上面应该是很注意的。

傅:他很名士派,上课兴致浓的时候还来一段唱戏。他用笔的习惯就是要用嘴唇舔毛笔,所以画完一张画嘴唇上都是墨。

记:他画画是一支笔画到底,还是分大小笔?

傅:这个没注意,好像不分大小笔。当然有时候他写字要换一支笔,画工细的楼台或者人物需要换笔,其他山水树木都是苔点,苔点有时候换一支比较粗的笔。

记:他对笔、墨、纸这些有讲究吗?

傅:台湾没有大陆那样的纸,台湾棉纸他用得最多,有的笔墨也出现不错的感觉,没有那么光洁,所以比较像麻纸一类的笔,有一点像细的麻纸。

记:当时一个班级有多少人?男生多还是女生多?

傅:一个班级有二三十个人。男生多,后来女生多起来了,因为考美术系的,女生容易考试,现在念研究生的大部分都是女生。女性在新时代很辛苦,她们要事业、家庭兼顾,很难。女性的智慧也不下于男性,她们可以有发挥的空间,但是辛苦。

记:黄君璧先生给您上课是到了三年级?

傅:他上课比较久。他是系主任,当时我们全省美展,很多都是黄君璧风格的入选、得奖。除在学校的美术老师之外,我还有一位老师叫傅狷夫,杭州人,他的画跟学校的老师不一样,我看了他的展览以后觉得蛮有兴趣,后来就变成他的学生。每个礼拜去上一节课,学的是傅老师早期的风格。后来他发展出特别的皴法,画水画云,这个我没有学到。

三年级的时候我得到系书法展、绘画展、篆刻展三项冠军,同学叫我“三冠王”。后来毕业的时候,同学们都希望留在台北教书,我也希望,但我是南部来的,留在台北的可能性不大,我也没有认识人,就等着政府分配。有一天师大附中校长请我吃晚饭,师大附中也在台北,校长之前我并不认识,可是吃完晚饭他告诉我:我们学校的美术老师再过一年就退休了,你服完一年兵役,刚好来教我们的学生。原来他看到我们的毕业展览,可能是觉得我的作品不错,就自己找上我。很多同学知道后很激动,说傅申有什么关系,其实我没有。留在台北让我后来有机会进台北故宫,认识了叶公超。叶公超是叶恭绰的儿子,是台北故宫管理委员会委员。他父亲是大收藏家。

记:民国时期做过交通部长。

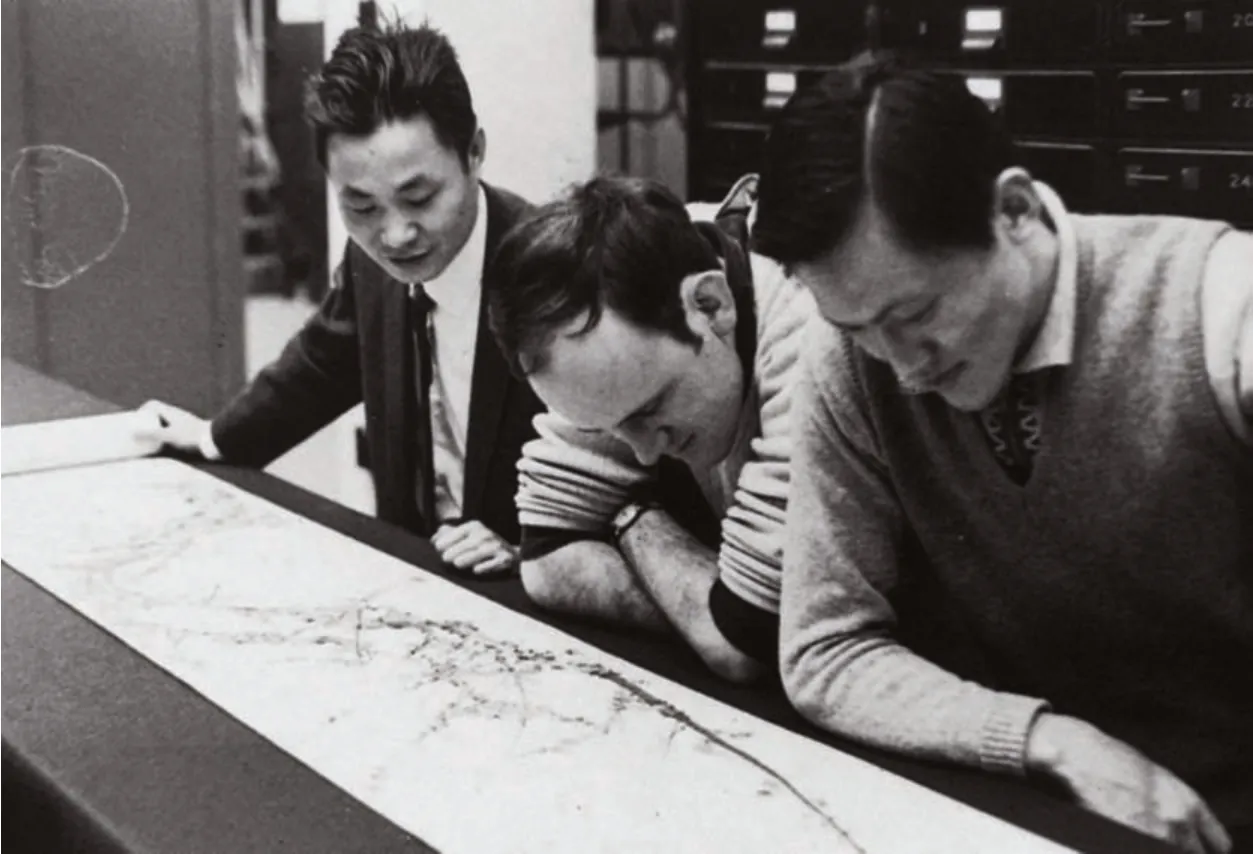

傅:所以叶公超从小有书画、诗词方面的教养,书法学米元章。那个时候台北故宫还在台中的山洞里,还没有台北的新馆,他就让我去,可是我不想离开台北,他很生气。后来台北分馆建好,我恰好文化研究所硕士即将毕业,后就直接进了台北故宫。进台北故宫的第二年,普林斯顿大学的方闻教授来访,领导就让我陪他看画,看他研究元朝的倪云林。

我跟江兆申同时进台北故宫,他原来是在中学教国文的,我是教美术的,但是要负责展览,那一定要对故宫的藏品有所了解,所以我们两个人每天的固定工作就是上午从库房里推出一大堆书画,自己卷、自己看、自己翻、自己画,看了三年还没有看完。

记:您当时一天可以看多少张?

傅:大概三四十张。

记:一天看三四十张,那么写说明吗?每一张都要写说明吗?

傅:要,自己做笔记,然后办展览的时候就要对这些作品做更深入的研究。

记:一天看三四十张量很大?

傅:是很大。台北故宫收藏品有上万件,差不多每天看半天,下午就整理资料,准备展览。我们那时候的展览说明一篇差不多两三百字,都是手写、毛笔抄的。

记:当时这些藏品里边真假混杂吧?

傅:所以慢慢的自己就发现了问题。

记:那么您写说明的时候要挑选,等于说也有一个辨别的过程?

傅:当然,所以我想看徐邦达、谢稚柳等人写的文章。20世纪60年代,两岸都在整理博物馆的收藏,大量的文章印在文物、考古杂志上,很单薄,小小的,但是很便宜。当时大陆的出版品在台湾是禁书,我们看不到。后来方闻来了以后,突然有一天,他对我说:傅申,你将来到美国跟我念书,好不好?那时我从来没有准备要出国,我学的是中国画、中国篆刻,去美国干什么?美国人懂不懂啊?再说我家境贫寒,飞机票也买不起,而且我从来也没有想过出国,所以英文准备的也不好,考试一定考不过,再加上还要保证金、保证人,很困难。所以他跟我讲这话时,我就当耳旁风。后来方闻走时,和我握手道别,他说:傅申,要保持联系。我也没有和他联系。半年之后,他学校来一个女研究生,是夏威夷的第四代华侨,姓王,就坐在我们办公室。我们用中文写的说明要她翻译成英文,而且很多书报、杂志都要用英文做简要的说明,这些都是她的工作。办公室很小,时间久了发现她对我有一点兴趣,后来我们结婚了。但学校只给她一年时间,超过一年半了她还没有回去,学校就催她,这时我就想到方闻教授要我去跟他学习,我就跟他联系,写了信,他就给我寄奖学金的申请表。因为太太是美国人,所以不需要考英文,也不需要任何手续,我就去了美国。

在美国上课很辛苦,尤其当时我英文也不好,一上西洋美术史课,一放幻灯片整个房间黑黑的,我就睡觉,没有好好学。在美国上学我申请的奖学金是两年,申请这个奖学金有一个规定,就是一定要回原来的单位服务,于是我就回去一年。回去后,故宫的老院长蒋复璁,他原来是“中央图书馆”的馆长,对我很好,他说:傅申你不要回美国了,留下来吧,将来升你做副院长。我那时不到40岁,单位比我资深的人很多,论资排辈哪能轮到我。再说他们学问都很好,他们听说我要做副院长,有的人就说傅申做副院长,那我们做什么。我知道我做副院长资格不够,各种关系摆不平,所以我又回到美国。

回到美国后,方闻教授劝我拿博士学位,拿博士学位还要考第二外语,我说我英文都很困难了,还要再考一门外语,太难了。结果我在研究的时候学过日语,他说你考日语吧,不要学欧洲语,我就考日语通过了。此外还要通过一门西方美术史课,我就一学期只选一门课,选理论,中国美术史很多中文可以参考,西方美术全是英文、法文和德文,我就全力通过那一关才写博士论文。

二

记:您写过关于黄公望、杨维桢、马琬的文章,还写过元代皇室的收藏,您对元代艺术史的关注是有什么缘起吗?

傅:在台北故宫的时候我时常看到南宋杨皇后的书法,还看到元代大长公主的收藏印,但是有真有假,所以我就特别留意,从大长公主的收藏做起,扩展到柯九思、奎章阁、元文宗,就这样写,陆续写了四篇,后来出了单行本《元代皇室书法收藏》。后来又注意到杨皇后,杨皇后的书法在台北故宫也有几件,她的作品给我的感觉很有女性气质,马远、夏圭的画上时常有杨皇后的题字,署杨妹子。我的同事江兆申曾经对杨妹子产生兴趣,他读了很多相关的文章,他以为那个图章是杨娃之章。我一看那个印章不是娃,是姓,杨姓之章。所以他从此研究杨皇后,并出了专题文章。后来加州大学李慧漱教授就从这里开始做研究,做女性收藏家、书法家的研究。我做的是大长公主,现在台北故宫举办的“公主的雅集——蒙元皇室与书画鉴藏文化特展”就是从我那个书来的。

记:您写了很多论文,都能从一些具体的细节入手,然后去追踪线索提出问题。

傅:我都是看实际的作品。

记:是,您每一篇文章都是发现问题,然后去追踪它。对于现在年轻研究者来说,怎样才能培养自己的这种问题意识?

傅:就是要多看作品。要训练自己成为鉴赏家,最好自己有实践的经验,自己动手写写、画画。你看前辈鉴赏家,如谢稚柳、徐邦达、启功都是书画家,30岁左右都写得很好,画得很好。你自己没有实践经验,不容易进入书画的欣赏、鉴赏。鉴赏,要先赏后鉴,你欣赏都不懂更谈不上鉴别。要鉴别,现代人都是看图片、图录,印刷越来越普及,这是个很好的时机。过去在没有照相影印图片之前,书法鉴赏谈不上,都是靠文字。现在中国书画的真假问题都是因为古时候没有造像影印的方法,所以做了很多假的东西,还有复制了很多东西。像王羲之没有一样真迹,大家都希望看到王羲之写字什么样子,想去学习,而当时又没有照相影印,所以要发展双钩,勾填本、临摹本、刻帖,黑底白字,量产——量产就是现在的印刷品。但是印刷品有个缺点,书本是一样大小,所以翻开图录,不管大画小画都印成一样大,还有很多很精彩的画,缩小后看不出精彩的地方。有些很平常的画,彩色一印也像模像样,呈现平均化的趋势。书上的图片等于婚纱照,没有一个丑新娘。所以同学往往看书多了,看到原画就感叹:哦,原画这么小。有时候看到原画说这张画是假的,跟书本上的不一样,颜色也不完全一样。

记:做古书画研究,上手和不上手的效果不一样,差距很大。

傅:陶瓷、铜器一定要上手,书画上手也很重要。书画需要时常看真迹、原迹,最好还要自己会卷。以前看收藏家的藏品,如果你不会卷手卷,不会翻册页,好画他就不给你看。

记:对,怕弄坏了。

傅:所以我有一个演讲,讲我的学缘、机缘,本来主题是请有名的学者讲我的学习生涯,做学问思想上面的规划。但我没有规划,我都是看到实际作品发现问题,从实际作品出发,而且没有连贯性,一下元朝,一下宋朝,一下明清。比如1970年台北故宫举办研讨会,当时我在普林斯顿求学,院长一定要我参加,写一篇论文,我就写了《〈画说〉作者问题的研究》,很短,只有17条。《画说》的作者以前的论文都说是莫是龙,不是董其昌,我做研究发现都是董其昌的言论,跟莫是龙没有关系,所以我写了那篇文章。我举出很多条证据来证明,我都是用实际证明。《画说》17条里边提到很多古画,我研究那些古画,有很多董其昌的题跋,他收藏过,而莫是龙很多都没有看过,收藏没有他的记录,也没有他的题跋,所以我最后的结论就是把作者改成董其昌。这一次研讨会来了很多世界各国的学者,我的观点发表后引起很大反响,借此我也认识了很多人,去日本、美国看他们的收藏,后来被耶鲁大学请去做讲师。

记:您早年自己搞创作,后来搞研究,后又从事鉴定,这种深跨三个领域的经历在20世纪很多大的鉴定家,如徐邦达、谢稚柳身上都有体现。

傅:我走的路跟他们一样,我写的东西也参考过他们的,但是我中学的美术教育是铅笔画、素描、水彩画,一点国画基础都没有。

记:鉴定家需要具备综合素养,既要创作,又要研究,但现在来讲,很多从事鉴定工作的人,包括现在很多博物馆里边作研究、鉴定的人,都没有这样一个条件,自身不会创作,或者说自身在社会上面的东西看得也不够多。您觉得创作、研究和鉴定这三者是不是一定要结合起来才是成就一个好的鉴定家的必由之路?

傅:倒也不一定。画家里边有两种:一个是表现自我的画家,这种画家不容易走上鉴定的路,像吴昌硕、齐白石,甚至黄宾虹,他们都不是好的鉴定家,只有像张大千、谢稚柳、徐邦达、吴湖帆他们才能成为好的鉴定家。张大千是画家里边最有鉴定能力的人,而且高过其他的人,因为他临摹,临摹就是学习的过程,临摹作假是他学习研究古人的副产品,同时想要看看自己是不是跟古画家一样好,看看鉴赏家、买家、博物馆的专家能不能分辨。结果他一个又一个打倒,从明朝徐文长,陈老莲等等,到元四家、董巨(董源、巨然),后来又到敦煌,他是一直往中国远古的绘画潮流中去学习,所以他最后做的假画是隋唐的壁画,画在绢上那些,捐给台北故宫有两件。

记:我看四川博物馆收藏张大千临摹的敦煌壁画非常多。

傅:四川博物馆是他有签名的临的壁画,不是作假。故宫有两件他捐的说是隋朝的、唐朝的画,后来列为台北故宫限制展览的作品,从原先的70件变成72件。因为台北故宫没有隋唐时代的画。限展品限制展出条件太多,如每三年只能展览一次,一次只能展一个月。后来我就发表了辨伪文章,引起轩然大波。现在台北故宫展览这两张隋唐画时就说根据现代学者的研究,这个是现代画家画的。

做鉴定,如果你能够写字、画画——写字是中国人的素描,有写字基础的人你临什么像什么,画什么就像什么。有了书法临摹的本领,你画什么画都可以。而且临摹,你是一笔一笔看过去的,不像外国看书法虽也是一笔一笔看的,但我们有先后关系。中国人欣赏的书法就是读帖,顺着一个字一个字读下去,每个字都有起笔收笔,就等于写一遍。外国人最怕中国人批评他,说你懂不懂字,连毛笔都没有拿过,怎么研究呢?

记:外国人看书法的时候,首先这个笔顺的概念就没有。

傅:所以他们欣赏书法只能欣赏那些野狐禅的书法,越狂放、越表演性的书法他们觉得可以吸收,中国传统文人书斋似的作品他们没办法欣赏。

记:外国人现在做中国美术史的研究,他们的选题或者方法,和我们中国人有什么明显的区别吗?

傅:高居翰能够注意到吴彬,吴彬就是画奇怪的山水有名,它造型不一样。

记:晚明的吴彬是中国美术史上并不很知名的一个画家,但是高居翰认为很重要,高居翰还提出一个写实山水的概念,讲中国山水画史上很少有写实的。

傅:重视的点不一样,他们也启发一些年轻人。像英国一个学者,写《雅债》那个书的历史家柯律格(Craig Clunas),现在在中国很红,可是他的文章我一篇都读不下去,因为从一开头就有很多错误。当然他们的文章有启发性,但是不要太迷信外国人,外国人其实很多是皮毛。

记:在思路上对我们有启发。但是外国人在引用图版的时候,他们有时候对作品的真伪并没有加以辨析,他拿一个不可靠的作品来举例,这个论文的根基就动摇了。还有一种就像徐小虎那样,认为大部分作品都是不对的,都是假的。事实上即便一个是真的,也不可能所有的东西都能够证明。如果用这种否定的办法去研究的话,中国艺术史上也就没有太多的真东西了。

傅:但是徐小虎、柯律格在中国大陆很风靡,年轻人很喜欢。

记:徐小虎说台北故宫的50多幅吴镇作品,仅有3幅半是真的。

傅:那还算多,我说一张半。《中山图》一半是假,后来人补的,补画用科学仪器一看就很清楚。

记:如果有补的,也说明这张画本身是真东西。

傅:但是她有一本书应该还可以,她去访问王季迁,按照王季迁的回答,照实记录下来,王季迁对这些古画的意见应该是可靠的。通过这本书可以知道王季迁的看法,但是王季迁也不是权威。

三

记:现在也有一个现象,像博物馆里边的专家,按说也是看了很多的古书画实物了,但是他们的鉴定能力不是特别强,不见得比拍卖行的专家的鉴定能力强。

傅:他们看到的都只限于本馆收藏,而且对自己馆藏的东西都很维护。以上海博物馆和故宫博物院为例,徐邦达跟谢稚柳也有关系,本来徐邦达也是上海的,但是被张葱玉请到北京主管北京故宫的收藏,他的看法就跟谢稚柳有一些冲突。谢稚柳诞辰100周年时,上海博物馆打电话邀请我参加,我说你们对谢老研究的熟悉度比我多,你们直接跟他生活在一起,但是他们说不一样,你一定要来,因为上海的学生们、亲人们没有一个人睡过谢老的床,只有你睡过。

20世纪80年代时,我受王南屏的委托带东西给他,王南屏是谢稚柳的远亲。我就先去送东西,然后去找宾馆,谢老说你如果找不到就再回来,我帮你找,结果真的找不到,没有预定。找不到就回到谢老处,谢老也打了很多电话,结果都没有空房间,谢老说:你睡在我的床上吧,我今晚睡在工作室。所以,我睡过谢老的床。

记:他家里边的藏品随便您看吗?

傅:第二天他就跟陈佩秋两个人拿出藏品来给我看。其中有一张无款的花鸟,我说这是元朝的画,陈佩秋觉得这个小孩子还懂得一点,所以陈佩秋现在到处都推荐我。在谢老家,我也看到了王诜那张《烟江叠嶂图》。

记:那张画当时在他家里面?

傅:在他家里面,还没有捐给上海博物馆。但是上海博物馆不是还有一张吗,两张相比较,原来的那一张比较好,谢老捐的那一张是有问题的。谢稚柳和徐邦达两个人后来闹翻了,但是在华盛顿在我家喝酒时,他们两个靠在一起,笑得很开心,我照了一张照片并洗了出来。我说谢老走了以后,徐邦达觉得很寂寞,因为没有人跟他斗嘴、辩论了。

1969年,傅申与江兆申、罗覃于美国佛利尔美术馆库房观画

1977年,傅申与方闻、高居翰、何惠鉴、吴讷逊、武丽生等人野外考察

傅申拜会张大千

傅申与启功、王连起在一起

记:大陆这些鉴定家,您跟哪一位最熟悉?

傅:就和他们两位最熟。刘九庵、杨仁恺也很熟,现在有傅熹年,傅熹年是我本家。

记:您跟张大千有没有交往?

傅:有两次见面,但是交谈不算很多,因为他平常客人太多,而且我要谈的事情是学术的问题,他讲真话假话都不知道。你看他造的那个假的石涛写给八大山人的信,让傅抱石都上当。傅抱石最早写《石涛上人年谱》,他把石涛生年推算错了,是根据张大千做的一篇假的信。

傅申 杜甫《赠花卿》 纸本释文:锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。此曲只应天上有,人间那得几回闻。杜子美《赠花卿》。君约傅申试古纸。钤印:君约(朱) 傅申之印(白)

记:说明他造假造得非常像,但是还留了一点破绽,他故意留的。

傅:对。

记:常见的溥心畬的画多是山水,但是他的人物画,特别是一些小画也画的非常精彩,如他画的钟馗。最近在北京一个拍卖会上见到溥心畬画的一张很小的画,画两个小鬼在戏水,非常有意思。

傅:他画钟馗,非常有童真、有幽默感。钟馗是可以胡乱想象的,他画现代的钟馗还在钢索上骑脚踏车,而且有一张画钟馗坐在那里,一个小鬼在给他画像,很有意思。他是越小越精彩,他是在表现他自己的心情,心里想画什么就画什么。张大千是有好胜心,要画大画,要跟世界一流的画家比赛、竞争。

记:现在书画鉴定存在过度阐释的现象,对于书画鉴定如何正确把握这个度?

傅:靠证据说话,有一份证据说一份话。以我研究的怀素《自叙帖》为例,证明它不是怀素亲笔写的,是因为有真迹出来。我本来只能说它在北宋以前就存在,不是北宋以后的作品,因为台湾有一个学者把他当作文徵明的儿子文彭一手做的,题跋也是,这个完全错误。所以我开始研究怀素,后来又发现一个日本的三段本残卷,跟台北故宫的分不出好坏,是珂罗版的。珂罗版是什么年代有的,而且这一卷在清末就传到日本,并不是有照相本之后,根据照相本做的一个假的。在清宫里除了皇帝、太监,几个大臣们看到,外面的人也看不到。他们说我根据的材料不够,是日本珂罗版,黑白本。珂罗版是以前最精致的印刷,它印得很好,我可以知道原作跟这个差不多,而这个原作跟故宫本又有一些差别,不是同一本,因为有的墨比较浓,有的比较枯。每一次你可以临摹得很像,但是你每一次蘸墨量你能做到完全一模一样吗?因为它是草书,连绵草,有时候两个字都连在一起,慢慢枯掉,枯的地方不会在同一个地方出现,所以是两个本子。后来根据另外一个珂罗版,有三个本子,查资料发现北宋米芾就看过五本,说分不出来。显然这是同一个工厂做的。古代没有照相影印,就产生了这种特殊的技能——模仿、双钩廓填,但双钩廓填太慢就刻帖,刻帖刻了一本就可以拓几百本、上千本,但是一看就是印刷品,他们要看像手写的一样,所以就有人下工夫,临了几百次,临得很像。就像现在看到的怀素《自叙帖》,两本三本几乎都可以重叠在一起,这就说明有问题。台北故宫的怀素《自叙帖》,我并不否认它是国宝,因为它影响力很大,而且只有这个本子才能知道所谓的唐朝的狂草是什么样子。张旭《古诗四帖》,我也不认为它是唐朝的草书,应该是五代的。

记:那个比较晚,张旭的还是像《肚痛帖》这种靠得住。

傅:但是还是没有墨迹。怀素《自叙帖》究竟跟原迹差多少,我们也没有办法想象。

记:唐朝的墨迹保存下来太难了。

傅:太难。不像现在是黄金时期,各种技术都有,世界各地的图版也都能看到,即使你不能去看原迹,但至少你能看到图片,并且现在印刷品越来越多,越来越精美。

记:像浙江大学出版的《宋画全集》《元画全集》之类,影响非常大。

傅:但是还是不普及,一般人你买不起。我们年轻的时候什么帖都没有,影印的也没有。就算去图书馆借书,也有限制,只能一个字一个字地在那里抄。

记:那古人是怎么学画画的,古人看不到这些名画,他是学老师?

傅:当然是学老师、学家庭。一般认为19世纪是中国绘画的衰落期,可是万青屴却写了一本书《并非衰落的百年》,他发现在这一时期个别画家的创造力也不错,因为他们离开传统,没有古人可以学习了,就创新,所以每一样事情有好必有坏,有坏必有好。

记:最好的时期还是明代中叶,在吴门地区能够积聚那么多的书画家、书画收藏家,还有装裱、销售、市场,包括作假、著录,这些东西都有,形成完整的生物链,这是一个书画家最幸福的时期。在那个时候他们可以看到很多的古书画,可以在上面题跋。但是过了那个时代,到了清代,像您说的书画家已经看不到这些古代的名迹了。到了民国时期,那些书画家,像吴湖帆、张大千等人也是很幸运的,他们也能够过眼大量的收藏品。

傅:清宫流出来的。王季迁就是这个好时期中的一个,其实他出去时也不是带了很多钱,但是他懂得这些书画的价值,所以一定要很好的价值才卖出去,他能够留大批的精品在手里。有很多画商,刚买进来的那些画能够赚一成就很高兴地卖出去了,但是王季迁能守,一直守,守到价钱最好的时候再卖出去。

记:尽管他也是画商,他也为中国书画做了很多的贡献,带了很多的东西到美国。可是没有这么多东西传到美国去,美国的中国艺术史研究也不会这样蓬勃地开展。如果这个东西都在中国大陆,那么国际上的中国艺术史研究就发展不起来。

傅:对,就是这样。以前有文章说,很痛心我们中国文物流失到西方去了,我说没有流失,是流散出去,不见得是坏事。

四

记:您近年来的研究涉及乾隆的静寄山庄,静寄山庄曾经规模很大,现在已经消失了,您能谈一谈静寄山庄吗?

傅:我过去也不知道有这个山庄,只知道避暑山庄是康熙时代建的,但是乾隆又增加了很多房子,圆明园是他父亲雍正住的,后来他也加了很多建筑。但是只有静寄山庄从选址到完成都是他一手建起来的,规模仅次于避暑山庄,比圆明园、颐和园都要大,但是现在全部消失了,只有围墙断断续续还存在。围墙周围七公里,在山间上上下下,像个小长城一样。那我怎么发现的呢?我现在要批评很多画册都把题在诗塘、裱棱上的题跋切掉,只留画本身。“静寄山庄”这个印,第一次我注意到是在董其昌的《婉娈草堂图》,是一张大立轴,画给陈继儒的。结果看到原画的时候诗塘上面有很多乾隆的题字,诗塘和裱棱上方,一半一半,有个很大的印,就是“静寄山庄”这四个字,从此我就注意,到处问大家也不知道。

记:对,没有人知道这个地方。

傅:没有人知道。后来天津大学有一个研究古建筑的,他知道。他有个学生专门研究静寄山庄,在河北蓟县。蓟县是北京往东陵路上的一个地点,梁思成研究过古建筑独乐寺,独乐寺旁边有一个行宫,就是乾隆的临时行宫。乾隆年轻时曾跟着祖父康熙走过这条路,而且康熙到独乐寺附近的盘山——蓟县西北方向的一个山去过,上过山顶,有立碑、有诗,所以乾隆清明每次到康熙墓扫墓的时候都要经过这里,后来决定在这里建一个山庄,叫静寄山庄。规模很大,因为乾隆每次下江南以后要模仿这个园林的景,在静寄山庄里建,他曾经亲自主导过一个盘山图,画静寄山庄,前面有宫门,但是那个时候规模比较小,很多建筑是他经过三十多年陆续完成的。但是他的儿子嘉庆去过五六次以后就不去了,以后也没有皇帝去,就荒废了。而且那个山泉水把泉水旁边的房子冲坏了,需要大量的金钱维修。后来军阀时代又被各地割据,抗战的时候游击队住那里日本又去轰炸,后来破四旧,老百姓就拆房子,把砖头、瓦都变成他们家的一部分。现在又建了很多农家院。

傅申 李白诗句 纸本释文:两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。君约傅申书。钤印:君约(朱) 傅申(白)

记:这个地方真可惜,圆明园是经过战争被毁掉了,这个地方是慢慢地被毁掉了。

傅:但是我找出很多画,台北故宫有一张大画,很大的画,每一个景点都画得很清楚,差不多有上百个景点。还有一本董邦达的册页,画几个主要的楼房、主要的宫廷院落,都画得很清楚。但是现在重建已经不可能了,因为几百家老百姓住在里面。

记:可以恢复局部的遗址。

傅:可以恢复,但是很花钱。遗址我经常去,但都是在夏天、秋天去,很多都被树叶挡住。有一次去的时候是清明节,那个时候树叶、草还比较少,所以我又发现了很多遗址、地基。地基有的比人还高,很结实,我就根据几张留下来的图画去重现——重建是不可能的,重现一座消失的乾隆静寄山庄。现在当地还有个静寄山庄疗养院,一样的房子,还有古井,乾隆时代留下来的,还有一些围墙,就剩下这么多了。有一个农家院还在卖方块的地砖,一块一百块。

第一次去时在巷子里面走,有时候会发现有花纹的地砖,第二次去的时候上面铺了柏油,也许保存了。还有花园里面,南方运来的那些浮石,奇怪的、好看的石头,有时候他们施工的时候就挖出来摆在路边卖。

记:据您统计,与静寄山庄有关的书画有多少?

傅:差不多十几幅。台北故宫有一张很大的画,需要两个人抬出来,竖的,一次也没有拍过照,因为太大了,所以照了上面一半,再照下面一半,然后拼起来。

记:这张是谁画的?

傅:两个人完成的:一个是袁瑛,还有一个画家名字我想不起来了。

记:那张画叫什么名字呢?

傅:《盘山图》或者叫《静寄山庄》。林百里收藏了董邦达的《静寄山庄十六景》。我在中央美院演讲开场时问大家有没有听说过静寄山庄,有没有人去过,很少有人举手。

记:独乐寺还能知道,因为这是特别早期的一个寺院。

傅:独乐寺旁边就是乾隆行宫的后面,有一个碑廊,差不多有100块左右,远看像是文徵明、唐伯虎等人的,近看才知道都是乾隆临的。乾隆对书法下过很深的功夫,但是有些老一辈的研究人员都骂乾隆,说他的诗像打油诗一样,书法像面条字,其实他下过很多功夫,他对《三希堂法帖》一临再临,临了上百次,哪一个书法家这么用功过?他留下来的题跋超过历史上任何一个大收藏家、鉴赏家。

记:限于时间的关系,今天的采访到此结束,谢谢傅老师接受我们的采访。

傅:不客气。