孙太初先生的嗜古人生

□ 李 轶

2012年4月25日,中国考古学会第一届理事、著名考古学家、文史学家、金石学家、书法家孙太初先生仙逝于昆明,享年88岁。病榻前,云南省书法家协会主席郭伟极沉重地对我说:“老先生一走,云南集诗书画印于一身的旧文人式书画家已成绝响。”这句话可能是对孙老最真切的评价了。

孙太初先生于1925年12月18日生于昆明大西门,父赐名天复,字太初,20岁后以字行,故有朱文“乙丑生”印章一枚,颇得意。先生自述出自浙江余姚孙氏,祖籍云南大理鹤庆。明洪武年间祖上以运粮事,遣戍云南,定居鹤庆。八世祖健举,为万历二年进士,任贵州布政使司参政。曾祖清泰,清进士,官山东道监察御史江南乡试考官。父孙藩,光绪二十九年优贡,任护国军参谋,驻粤滇军第二师参谋长,云南讲武堂、广西讲武堂教官。晚年闭门谢客,以岐黄之术活人。

中国传统文人,一般都是先攻经史,旁及诗词,馀情书画,视金石为小技。太初先生之学,走的也是博学雅艺之路,因其博学,其艺也宏雅。作为一位旧学根底很深的人,太初先生嗜古之深,可以用“骸骨的迷恋”来形容,他一辈子都可以用“以古为生”来描述。他考据古迹文物、写旧体诗、嗜古书画,所以气质里就带有古文人与世无争、淡泊隐归的情怀,举手投足间就有高士之风。

我认为,一个人要成就事业,大抵以兴趣为种子、师友为土壤、机缘为雨露、天资为阳光,缺一不可。太初先生12岁时因喜欢书法、绘画,父亲孙藩请蒋蒋山先生教授北碑,日课《张猛龙碑》。后因避日机轰炸昆明,返回故里鹤庆,入丽江中学,开始师从在丽江中学授业的周霖学画。17岁时,因黄疸病辍学在家,返回昆明以书画自遣,并时常到昆明知名的书画装裱店宝翰轩、文古堂等处流连。在那些地方同滇中书画界名家王坚白、布震宇、虞舜知、赵松泉相识,从诸先生游。而文古堂主彭寿祺精于拓古碑,肆间滇中古碑旧拓多从其门出,先生与其订交,于古籍碑版多有启蒙。19岁时,先生任职于昆明市国民政府秘书室,又有幸与篆刻名家孙静子、蒋维崧、钱瘦竹、李泽甫、郑梨村过从甚密,多有受益。又因与青云轩笔店的老板王丙坤订交,因此又得结识胡小石、唐立厂、沈从文诸名家,眼界学识俱有精进。得这些师友的熏陶沁润,先生开始广泛收藏古书碑帖。如乾隆拓《魏李超墓志》《张迁碑》《孔宙碑》,陈簠斋精拓本《秦琅琊台刻石》,田清泉手拓《汉三老讳字忌日刻石》,“谓京”二字不损本《汉韩仁铭》,杨幼云藏初拓《江都厉王塚中刻石》《五凤刻石》、明拓本《隋王泉寺大业钱双铭文》等古碑善本。这些都是先生在二十三四岁时入手所得,可见先生嗜古之早。而此时,先生与赵松泉、王坚白、虞舜知、萧士英、赵若陶、袁晓岑诸先生成立碧社,举办书画联展,开始崭露头角。解放初又得邱均恩题跋本《爨龙颜碑》、清初拓《龙藏寺碑》、有谢履庄题跋的初拓《汉孟孝琚碑》、未剜字本《爨宝子碑》等珍品数十种,碑拓百余纸。这些都是先生从事金石考古的种子和土壤。1952年先生到北京参加第一期考古工作培训班后,机缘使他得蒙雨露,开始成长。新中国成立后的第一期考古工作培训班是由文化部、北京大学、中国科学院考古所联合举办,授课老师都是中国学界的耄老硕儒,如名震当代的马衡、向达、裴文中、贾兰坡、梁思成、启功、徐邦达。因此机缘,先生调入云南省博物馆工作,任调查征集部副主任兼历史考古组组长。在随后的岁月里,先生将毕生的精力都投入云南的考古及文物征集、整理、保护工作中,硕果丰盈,居功至伟。

孙太初(1925-2012)

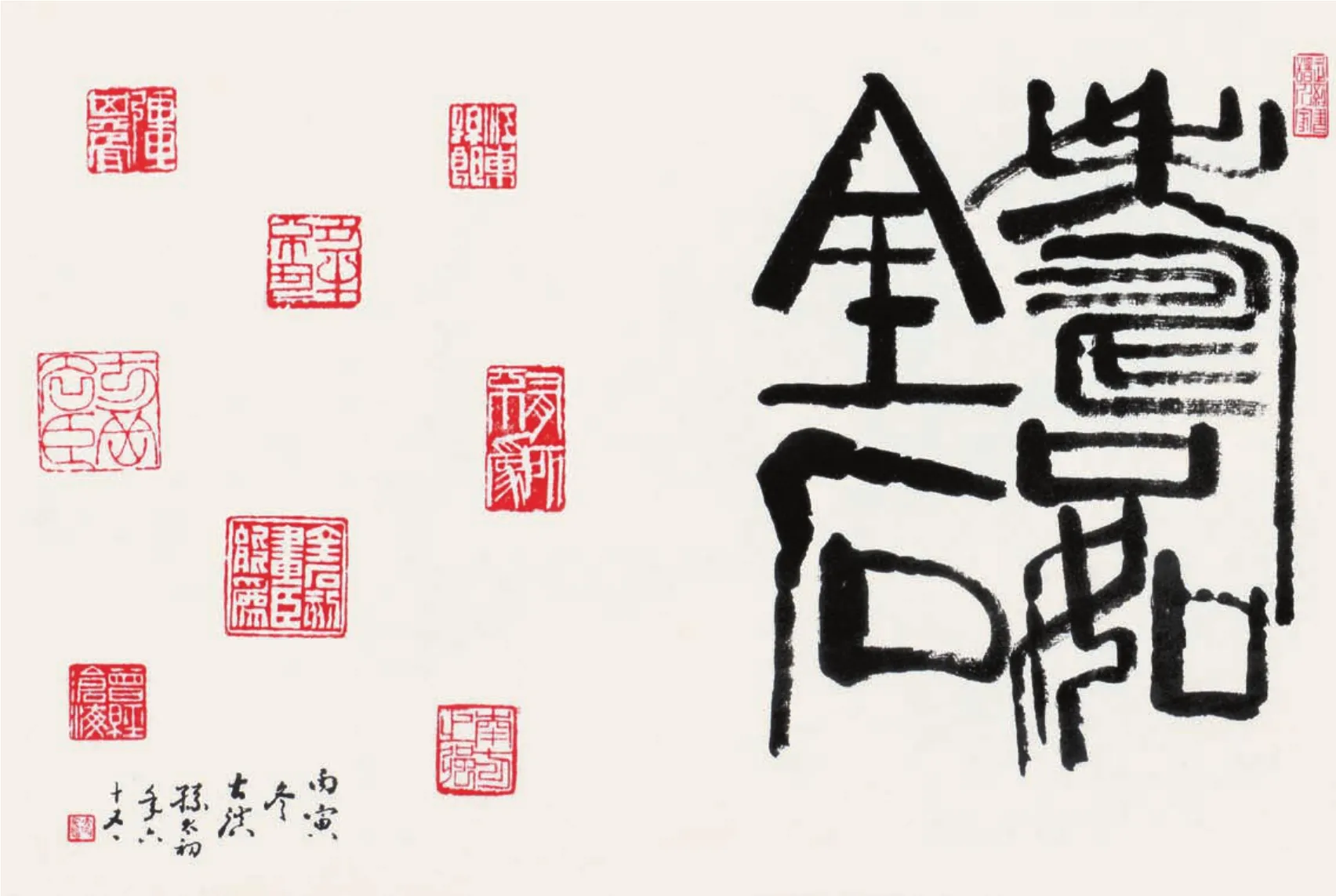

孙太初 《寿如金石》印屏 纸本 1986年款识:寿如金石。丙寅冬,古滇孙太初年六十又一。钤印:太初长寿(朱)

先生于考古发掘中最被人津津乐道者当推“滇王之印”金印的发掘发现。在先生的主持下,经过多年的发掘,1956年11月在昆明晋宁石寨山青铜时代墓葬群第6号墓底的漆器粉末中,一枚金印被清理出来。只见这枚边长2.4厘米、通钮高2厘米、重90克的金印印背上蟠着蛇钮,印文为汉篆“滇王之印”。先生说:“滇王之印的发掘是许多人参与的结果,我只是一个组织者和推动者。具体是谁一锄头挖出来的不重要,重要的是两千多年前滇王国神秘的历史揭示出来了,证明《史记·西南夷列传》中有关‘汉武帝元封二年,滇王尝羌降于汉,汉赐滇王之印,复长其民’的记载是可信之实录。同时出土的青铜器证明了古滇国青铜文化的高度发达。晋宁石寨山考古发掘被评为中国20世纪100项重要考古成就之一,这些方是作为一个文物工作者亲身经历此事件的有幸之事。”

这就是常说的“居功不傲、知荣守辱”的风骨,“为而不恃,功成而弗居,夫唯弗居,是以不去”。事实也是,就建国后云南早期的文物考古及收集整理讲,先生不遑多让。从1953年调入云南省博物馆开始,先生一生都在云南各地搜访碑石,收集整理散佚云南各地的文物,汉代碑刻、南朝碑刻、隋唐碑刻、南诏碑刻、大理国碑刻、元明清碑刻、伪国(吴三桂时期)碑刻,以及碑铭、火葬墓碑、墓幢、墓志、墓阙、塔铭、经幢、造像、摩崖、诗文、题名、谱牒、诅盟、画像、少数民族文字碑刻、砖瓦、碑额、碑阴、碑跌、滇人撰书之碑、游宦流寓撰书之碑、释子撰书之碑、甚至一家一族之碑,先生无所不论、不搜不考。其中先生发现的“建初九年三月戊子造”石座为已知云南最古汉代刻石,将云南碑刻最早纪元定格在了公元85年,实证早于此,汉学已入古滇。先生悉心搜集、校勘、整理,最后汇集成《云南古代石刻丛考》一书和《南中吉金录》一书,可以说是探求云南古代碑刻的索引指南,是云南考古绕不开的阶梯。说先生是云南考古事业的开拓者之一,一定不会悖谬。

《云南古代石刻丛考》和《南中吉金录》成于1967年“文革”时期。当时书法不好的人都很热衷用毛笔写大字报,而书法很好的太初先生却悄悄退出了江湖,避难昆明西郊。一个有文人情怀的人,他本来应该归隐江湖,但当时江湖很乱,他连江湖都归不去了,只有退守蜗居,在自己家,在郭伟等一干门人弟子的家里抱残守缺。当时郭伟家也很狭窄,太初先生等人甚至要跨窗入户。但就在那里,太初先生等厕身一爿,江湖上风急浪高,蜗居里静日读碑。买不到碑帖,他就叫郭伟用棉连纸双钩。江湖上“玩文攻武卫”,他们玩断碑残碣。“文革”结束,当别人卷帘珠梦只落得两行秋雁、一枕清霜时,他们却三春杨柳、九夏芙蓉,正当时好。先生说也算是古人救了自己一命,听了让人莞尔,这也可见先生不与时流同污之风骨。先生骨子里的这点气,是久居兰室自带馨香的一种天然气度,我想这种气度是他嗜古的“骸骨迷恋”所熏陶出来的古文人的精神气度。

孙太初 秋鹰图 纸本设色 1987年款识:精神九月得霜鹰。丁卯三月写于春城,石公。钤印:石公(朱) 孙太初(白)

孙太初 秋色秋声 纸本设色 2001年款识:秋色秋声。辛巳立秋,石公孙太初年七十又六。钤印:孙太初(白) 石公无咎(白) 吾道在石(朱)

确实,先生从不讲健身养生之类,但他养心。他从不对人颐指气使,从不对人假以颜色,说话非善言不说,对人非礼不施,对一般人温善随顺,唯独对带“官”字的人,讨厌得近乎执拗。所以先生对官从来不感兴趣,曾有省级大官人请他鉴定几件东西,因气味不投,先生坚请不去,而对抱着所藏“宝物”来请先生掌眼的百姓,先生却滔滔不绝,用昆明话说就是“唾沫都说成丸药了”,真的是不吝赐教。

先生屐履遍及云南,广闻博见,滇中硕儒耄老与先生多有交游,滇中艺林珍闻掌故如数家珍。于是,先生成了云南文物考古界的活字典,所著文物散文汇编《鸭池梦痕》一书,文字淡泊隽永,似周作人散文一脉文法。读先生的文物随笔、金石题跋,仿佛他生活的那个年代的画卷,在我们面前徐徐展开。一个个人物,一个个事件,读之如昨。读先生的《鸭池梦痕》,我常常想,以先生的文笔,就是不以书画论,成一散文大家亦无不可,以先生的识见,写就煌煌巨作亦无不能。然先生怠于写作,只留下这70多篇散文、随笔,甚是遗憾。诚如云南省文联副主席、作协主席黄尧先生言“以先生才学,如稍驰心性,笔墨悠游,必与文学诸大家比肩。每思之,不禁扼腕……实先生于我滇中文才难得。读云南,不读先生,枉于缺失;读先生,不读先生美文,未得全 貌”,此言不虚。

太初先生弱冠即溺于书画金石,但是先生在三艺中,自许金石较多。先生在1975年51岁时,有感于张宗子“人无癖不可与交”之言,开始自号“石公”。他说:“盖余一生有印章癖、怪石癖、碑帖癖,凡此种种无不为石。”另外他有一方印章,朱文“吾道在石”,可见先生对金石的用心。先生对我言说过,他从来不喜欢破铜烂铁式的印章,所以他的印章无论是取法周秦玺印、汉魏碑版还是泥封砖瓦,大多印面洁净妍美,寓险绝于平正,峭拔而深沉,气息静和安详,印面力求完整精致,印文笔画方折、银钩虿尾,意境萧疏简淡,奇崛老辣。

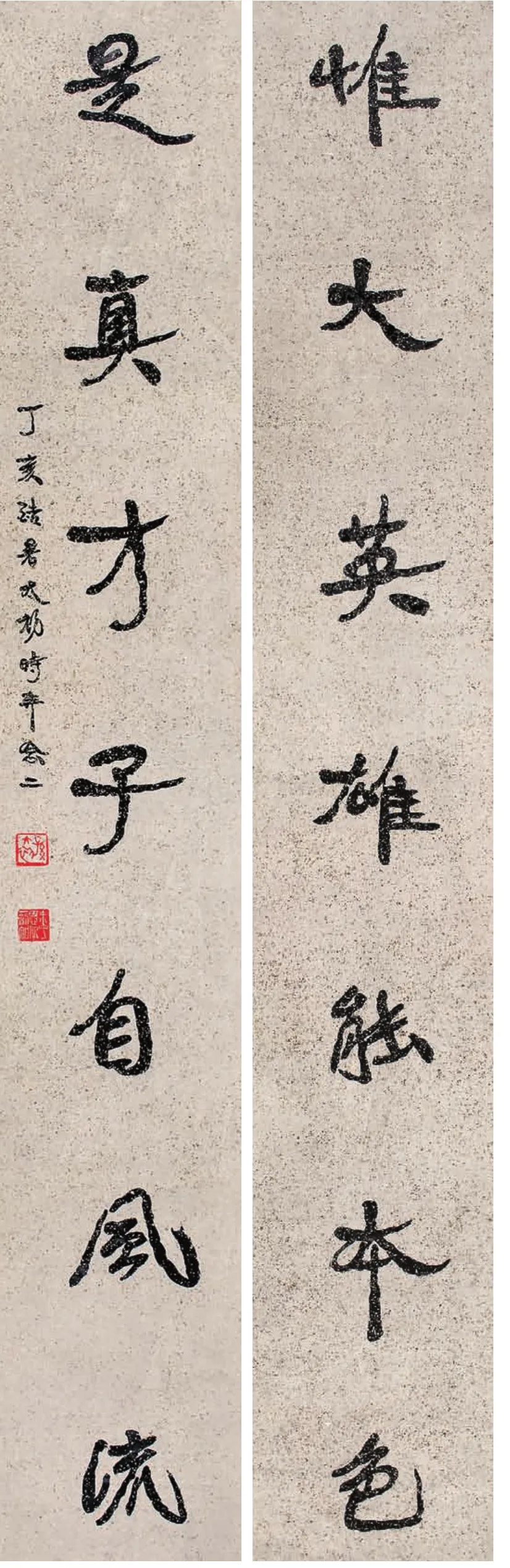

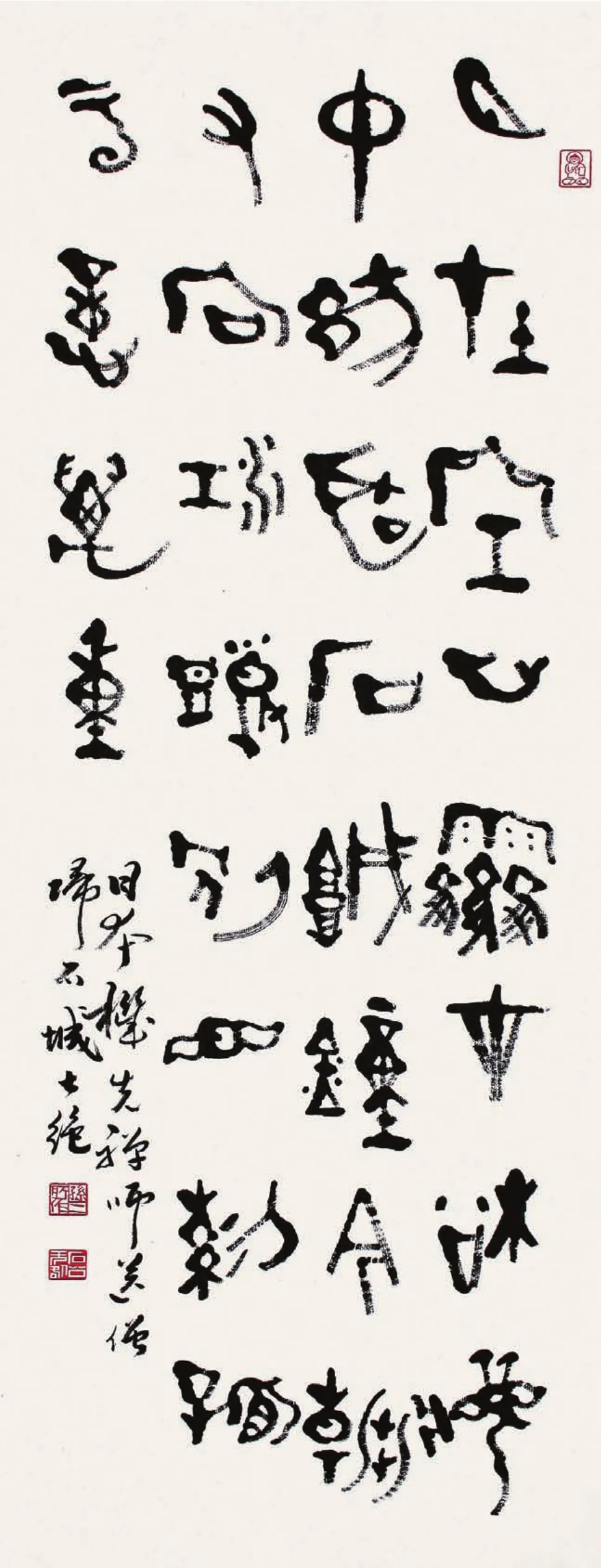

先生之书以篆隶见长,隶书以《汉礼器》《张迁碑》用功最勤,参以何绍基笔法,自有趣味。大篆以《大盂鼎》《毛公鼎》《散氏盘》等为根基,笔势高古雅逸。先生之画,走文人画一路。所谓文人画即不以此为专擅,纯属课余之戏,在诗书之外,以笔墨调节心情,故重笔墨情趣。先生曾言:“自吴苦铁上溯八大山人,宜可证入如来境地。”先生如是言也如是做,所以他笔下,八大山人、吴昌硕、齐白石的灵魂不散,虽未证入无上菩提之境,但实已证得明心菩提。

郁达夫说:人有了家就不同于没有家的人,多有拘束,少有纵逸。先生一生在政治上背负“右派”之名,生活上独力抚育三个孩子,身体上还承受着38岁时被石碑砸伤脊椎的伤残,一身重负。身体和心灵上的负重,外化成笔墨时,使先生的笔墨也多有拘束,少有纵逸,这是其不足。然论其书画文秀博雅,大多是认同的。

先生身材修长,年少时风度翩翩,有点当年周郎的意思。先生22岁时,随第一方面军入越南受降,在河内中华会馆与张庆麟举办书画联展,一时盛况。在河内时,有越南女子阮氏蓉,垂青先生,两人流连还剑湖旁,常诵心有灵犀之诗,作琴瑟珍重之诺。当先生归国之时,阮氏赠予银手链以订重见之约。可惜,山高路远,一别竟成鸿雁,要不然又是段佳话。我2009年到越南时,特意到还剑湖拍了几张照片,回来奉上小诗一首:“还剑湖边树森森,游子行吟梦一痕。绿水轻拍玉山寺,红桥蜿依报恩门。诚信化剑铸犁日,能将干戈换帛温。俯首收拾旧履迹,落叶无语自纷纷。”先生看了照片和诗作,沉默许久,两人枯坐了大半天。一段时间以后,先生打电话叫我过去,见面后,先生拿出一页诗笺,上面写道:“苦竹泠泠荷雨青,秋风别我钓鱼汀。好持使节朝天去,莫道江湖有客星。”

孙太初 惟大是真七言联 纸本 1947年释文:惟大英雄能本色;是真才子自风流。丁亥酷暑,太初时年念二。钤印:孙太初(朱) 未了恩仇一剑知(白)

孙太初 纪晓岚书斋联 纸本 1985年释文:书似青山常乱叠,灯如红豆最相思。吾友今井凌雪教授尝书此十四字,极有韵味,兹戏仿之而略变其体势。乙丑秋,石公。钤印:石公(朱) 孙太初(白) 乙丑生(朱)

孙太初 机先禅师诗 纸本释文:月在空山雾在松,梦中犹听石城钟。今朝又向江头别,目□孤云意万重。日本机先禅师《送僧归石城》七绝。钤印:孙三所作(朱) 石公无咎(白)

写下这段故事,无非是说先生是个用情极深的人。先生后来与汪静女士结为百年之好,可惜1979年中道永别,夫人年仅47岁,先生之痛无人可知。先生言道:“读元稹悼亡诗,不禁涔涔泪下,绘《孤禽图》以志凄凉心境。”他镌刻“卅年风雨负闺人”巨印,并和泪写下《哭室人五律二首》《题静妻新婚后靓妆小照》等诗篇。先生以古文人对待爱情生死不渝的情怀,在随后三十年的时光里用最深沉的情感一直在悼亡。先生独力抚育三个儿女,独坐故纸书城,心如枯井止水。这种旧文人式的爱情表达是赵之谦等人精神上的别调同弹。

“文革”之后,先生在云南艺术学院、昆明师范学院开坛授业,桃李遍及滇云,馀泽被及后世。云南金石书画上的学子,大多受其影响,厕身先生门庭、或私淑先生者成一时风尚,如北京服装学院美术系教授郎森,云南省书法家协会第三、四届主席郭伟,第四届副主席孙源,女书家吴丽丽等,都出其门下。