凝视与倾听:论宋代雅趣绘画中的文人视听形象*

邓珏

宋代文人在崇文抑武的文化策略、相对公平的人才选拔机制等社会背景下,迎来了相对自由与舒适的生存环境。良好的社会与文化氛围,造就了当朝知识阶层独特的人文气质。文士们在日常生活中追求诗意,怀抱林泉之心,孕育出丰富的雅趣活动。如罗大经《鹤林玉露》“午睡初足,旋汲山泉,拾松枝,煮苦茗啜之。……从容步山径,抚松竹,与麝犊共偃息于长林丰草间。坐弄流泉,漱齿濯足”①(宋)罗大经:《鹤林玉露》,北京:中华书局1983年,第304页。、米芾《西园雅集图记》“水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨,人间清旷之乐,不过于此”②曾枣庄、刘琳主编《全宋文》(第121册),上海:上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社2006年,第41页。所示,有宋一代的文人雅趣与“知觉”紧密关联,如“品”茗(味觉)、“观”瀑(视觉)、“听”风(听觉)、“闻”香(嗅觉)等等。可以说,感官知觉是在文人与自然之间建立起联系的生理基础与重要途径,宋代画家在雅趣题材的绘画作品中亦重视对知觉的描绘,《和靖观梅图》《静听松风图》《饮茶图》等画作均以某一种知觉行为为画题。在过往研究中,学者们较少从“知觉”的角度对宋人雅趣行为或雅趣绘画予以观照,而多围绕某一具体的雅趣活动进行专题式的考察。这些研究成果通常围绕宋人雅趣绘画中与视觉相关的“观云”“赏梅”“玩砚”等事项展开③如:沈亚丹:《飘来飘去:宋代绘画中的云烟隐喻》,《文艺研究》2015年第3期;潘莉:《“林逋与梅花”题材研究》,扬州大学硕士论文2013年。,对“听觉”关注较少,亦缺乏对各类雅趣绘画与知觉活动的关联与比较。在宋代雅趣绘画中的“众生相”中,选择“凝视”与“倾听”作为典型的人物形象进行分析,意在从视、听两种感官语言出发,讨论不同知觉的作用之下,文人与自然的关系在形式、观念等层面上的异同。

一、“凝视”中的文人形象

在诸多雅趣绘画作品中,宋代文人的视觉活动,如赏梅、观月、看云等,之所以更多地为学者所关注,一是在于人文学科“视觉中心主义”(Ocularcentrism)的研究现状;二则在于“观”是宋代理学家们格物致知、体悟求理的重要手段,如周敦颐有“观天地生物气象”*(宋)程颢,程颐:《二程遗书》,上海:上海古籍出版社2000年,第134页。一说,邵雍更提出“观之以理”*(宋)邵雍:《邵雍集》,北京:中华书局2010年,第49页。“以物观物”*(宋)邵雍:《邵雍集》,第152页。的思想等。在理学背景之下,宋人“观”物的方式亦与前代不同。宋前文人对自然的观照多为“观物取象”,也就是从自然中提炼抒情物象;宋人则能够对自然界微妙的变化予以更为深刻的关注与把握,观其象而悟其道,“立象于前,为说于后,互相发明”*(宋)朱熹:《朱熹集》,成都:四川教育出版社1996年,第1953页。。陈来教授将理学家们的天人观概括为“道德的生态观”(Moral Ecology),宋人强调人与物的有机整体性,“把人与自然的关系,从‘我与它’变成为‘我与己’或‘我与你’,它超越了审美观照的自然态度,不仅把自然作为审美的对象,而且作为伦理的对象”*陈来:《道德的生态观——宋明儒学仁说的生态面向及其现代诠释》,《中国哲学史》1999年第2期,第8页。。因此,宋人对自然造化的观看,不是泛泛地浏览与欣赏,而欲穷其形象,宋代雅趣绘画中“凝视”的人物形象便来自于此。

“凝视”(gaze)作为西方文论中的关键术语,在拉康、福柯等学者的研究中,多用以强调主客体之间的转化关系,以及观者与被观者之间的权力关系。西方美术史的研究者们也常使用“凝视”的概念,用以探讨肖像画中的人物与观画者之间的权力与欲望机制等问题,如约翰·伯格援引“凝视”的概念,解释了西方裸体绘画中女性对男性观画者温顺与诱惑的“观看”方式与意识形态*[英]约翰·伯格:《观看之道》,戴行钺译,桂林:广西师范大学出版社2007年,第47页。。然而,学者们在中国古代美术史的研究中却很少谈到“凝视”的概念。以“凝视”概括宋代雅趣绘画中主体的观看行为,意在强调当朝文人以视觉方式处理物象的方式与状态,高居翰在论著中便指出:“在十二、十三世纪的绘画中,尤其是这个时期的院体画,一种对自然界的新态度已经很明显,与西方的浪漫主义比较接近。西方人认为中国画最典型的画面,如一个文人坐在山边突出的岩石上凝视飞瀑或神秘的空虚,都是这个时代和这种新态度的产物”*[美]高居翰:《中国名画集萃》,朱雍译,成都:四川美术出版社1988年. 第37页。。

相较寻常的“看”,或与之相关的“浏览”“张望”“扫视”等概念,“凝视”通常占据主体更多的时长,也更具备目的性与专注度。美国当代评论家玛格丽特·奥琳也在研究中表示,“瞥见、窥视、观看、盯视或查看,至今尚未引起大多数理论家的注意……对那些也可被称为‘看’或‘观看’的东西而言,‘凝视’是一个相当文学性的术语,它有长久且热情观看的涵义”*[美]玛格丽特·奥琳:《“凝视”通论》,《新美术》2006年第2期,第59页。。“所谓‘观看’,就意味着捕捉眼前事物的某几个最突出的特征”*[美]鲁道夫·阿思海姆:《艺术与视知觉》, 滕守尧,朱疆源译,成都:四川人民出版社1998年,第50页。;那么所谓“凝视”,便意味着探究眼前事物背后的观念。“凝视”的视觉行为有助于在主客体之间建立起联系,凝视中的文人形象在一定程度上便是自然物象的意义显现,这正与宋代理学家们“以物观物”的思想相一致。《五灯会元》所载宋代青原惟信禅师所述“看山是山,看水是水”“看山不是山,看水不是水”“看山只是山,看水只是水”*(宋)普济:《五灯会元》(卷十七),苏渊雷点校,北京:中华书局1984年,第1135页。中的“看”便非来自随意与粗浅的观看方式,而是“凝视”的产物。宋人正是通过对物象的凝视,与自然产生共鸣,继而审思叩问,穷究天理。

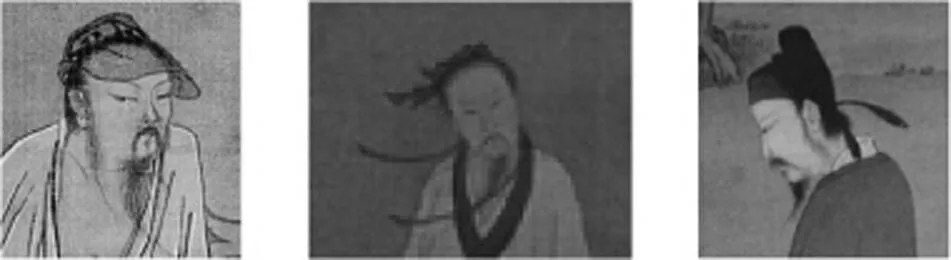

“凝视”中的宋代文人形象主要具有两方面的特征:明确的视线方向,以及可视的意识形态。“明确的视线方向”决定了人物与自然物象在画面结构中相对稳定的关系。首先,从人物本身来看,凝视中的文人或仰、或卧、或行、或立,然其躯干与视线通常正对其观照的对象。同时,图像是二维的空间幻象,因此宋代画家一般以侧面或半侧面的形象将人物安排在图像中的一侧,自然物象则安排在另一侧。人物与景物各占据画面的一角,二者间通过人物凝视的目光产生联系,《月下赏梅图页》《和靖观梅图》《松溪观鹿图》等凝视主题的雅趣图像中均运用了这种构图手法(图1)。

图1

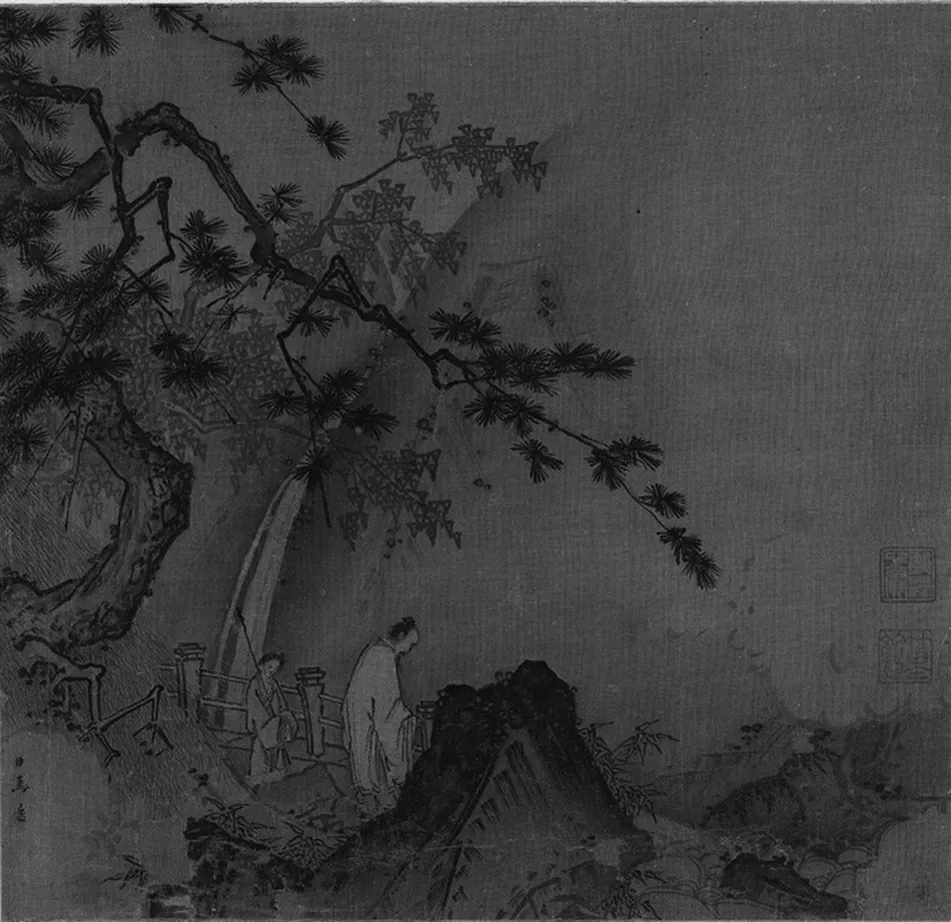

其次,从人物凝视的自然物象上看,这些视觉的对象大多是“持久的客观存在”*[德]黑格尔:《美学》(第三卷)(上册),朱光潜译,北京:商务印书馆1997年,第353页。。也就是说,在宋代的雅趣绘画中,文人凝视的对象一般通过明确且细腻的刻画直接加以呈现。如在马远的《月下赏梅图页》(图2)中,梅枝从大斧劈皴绘就的

图2 南宋·马远《月下赏梅图页》,绢本设色,25.1cm×26.7cm,美国大都会博物馆藏。

石壁中伸出,虬曲盘绕,分远近两株,近景处的梅树浓墨锋笔绘就,远景处则是淡墨晕染下月光中的梅影。画面右侧大量的留白,愈加突显梅枝在画面中的“分量”,正如阿恩海姆在《艺术与视知觉》中提出的“分离”概念:“生物如果要想看到物体,就必须把这个物体从周围背景中分离出来”*[美]鲁道夫·阿思海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧,朱疆源译,成都:四川人民出版社1998年,第91页。。同时,物象的细致刻画也从侧面反映了画中文人凝视物象的仔细与专注。当然,在部分雅趣绘画中,文士凝视的并非实在的物象,而是云雾烟霞等难以清晰描绘的瞬息万变的气象。在这种情况之下,画家便以人物意识形态的塑造取代对物象的具体刻画,从而将人物凝视中的所思所想“放入”其目视的空茫之中。

长时间的凝视为人的思考与内省带来了充裕的时间,“可视的意识形态”便是强调文人视觉活动中的意向性与目的性。看云是宋代文人常见的雅趣活动之一,“弄水知幽谷,观云想妙峰”*陈瓘:《超果亮师假还山》,北京大学古文献研究所编《全宋诗》(第20册),北京:北京大学出版社1998年,第13472页。,“看云心共远,步月影同孤”*王安石《次韵唐公三首》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》(第10册),北京:北京大学出版社1998年,第6585页。等诗句均为宋人观云有感。相较泛泛的“观云”,“坐看云起”一词似乎更强调其中的“凝视”行为。王维晚年隐逸山林时所作《终南别业》中有“行至水穷处,坐看云起时”*(清)彭定求等编《全唐诗》,北京:中华书局1960年,第1578页。一句,诗人游走山间,正以为行到了溪水尽头,抬眼却发现面前风起云涌,空间开阔。身处山穷水尽,心却如云雾升腾般洒脱的内在意境,正与宋人“胸中自有丘壑”*潘运告主编《宣和画谱》,岳仁译注,长沙:湖南美术出版社1999年,第204页。的心性相契合,南宋魏庆之更评曰:“此诗造意之妙,至与造物相表里”*魏庆之编《诗人玉屑》,上海:古典文学出版社1958年,第314页。。李唐、马远、夏珪、马麟等均作有“坐看云起”的雅趣图像,以马麟的《坐看云起图》(图3)为例,整幅画面被云雾笼罩,左下角仅一小块突出的岩壁,一位士人靠左臂支撑着,斜躺在地,手杖置于一旁。文人以一只手或胳膊撑地的斜倚之姿,似乎是宋画中常见的文人凝视形象,在李公麟《山庄图》(图4)等画作中也有出现。

图3 南宋·马麟《坐看云起图》,

图4 北宋·李公麟《山庄图》(局部),纸本水墨,28.9cm×364.6cm,台北故宫博物院藏。

因此,《坐看云起图》中的人物虽未得细致的刻画,然根据画家勾勒的身躯,仍能辨认这位高士正向画面右上方空阔的迷雾处凝视。云烟掩没下一侧裸露的山石也未阻挡高士的视线,反而使大面积弥漫的云烟愈显空阔与突出。虚实交错之间,这位士人似乎就置身于墨色渲染的雾气之中,又似乎与云烟有一定的距离。难以细腻刻画的气象,以及模糊的空间关系带来了云烟流转升腾的时空隐喻,“烟云笼罩使得画面不再是对现实空间的逼真记录,而是对心理空间乃至于记忆中的某个空间片段的重现”*沈亚丹:《飘来飘去:宋代绘画中的云烟隐喻》,《文艺研究》2015年第3期,第133页。,画中人物向左斜倚、面向云雾的凝视之姿亦流露出其对于时间与空间的思考。

二、“倾听”中的文人形象

在宋代文人雅趣与雅趣绘画的考察中,学者们多关注视觉行为,对“听风”“听琴”“听泉”等听觉活动尚未有深入的研究。事实上,理学思想的影响之下,宋人“格物”并不止于眼观,“物”亦不限于“月”“梅”“云”等视觉类物象,如张载所言“闻见不足以尽物,然又须要他。耳目不得则是木石,要他便合得内外之道,若不闻不见又何验?”*(宋)张载:《张载集》,北京:中华书局1978年,第313页。,“闻”与“见”,“耳”与“目”均为宋代文士穷理尽性的必要途径。士人依山而行,心游自然,在目触山水之外,亦会耳听风泉,朱熹便作有“饱看山月听风泉”*朱熹《再用前韵示诸同游》,北京大学古文献研究所编:《全宋诗》(第44册),北京:北京大学出版社1998年,第27567页。的诗句。又如郭熙在《林泉高致》中所述:“今得妙手,郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼,依约在耳”*(宋)郭熙、郭思:《林泉高致》,北京:中华书局2010年,第11页。,可见宋人在绘事之中亦常表现听觉对象与听觉活动。以“倾听”概括宋代文人雅趣中的听觉行为,意在区别于泛泛的“听”,从而强调宋人在纯粹的感官体验之外对意义的探究。

“倾听”的概念出自西方语言哲学,海德格尔、伽达默尔等学者在语言本体论的范畴内强调了倾听与理解的关系:“倾听与理解是不可分割的”*[德]伽达默尔:《论倾听》,潘德荣译,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2001年第1期,第2页。。此外,勒维纳斯、罗兰·巴特等学者分别在伦理学、符号学等领域提及与使用了“倾听”的概念*参见耿幼壮:《倾听:后形而上学时代的感知范式》,北京:北京大学出版社2013年。。关于“倾听”与“听”的差别,罗兰·巴特在论著中分析得尤为准确:“听(entendre)是种生理现象,倾听(écouter)是种心理行为。凭借听觉的声学和生理学,是可能描述听的物理状况(听的机制)的;而倾听则惟经由其对象或目标,方能得到解释。”*[法]罗兰·巴特:《S/Z》,屠友祥译,上海: 上海人民出版社2000年,第11页。在此基础上,巴特总结了三种听觉层面:警觉的听,辨识的听,以及倾听我。人类与动物对脚步声等响动的戒备行为属于第一层面;人类对声音(能指)对应的所指的辨识属于第二层面;人类在“主体际关系”中从“我倾听”向“倾听我”的转化则属于第三种听觉层面,大卫·M·列文在《倾听着的自我》(The Listening Self)一书中也有相类的论述:“当我倾听他人时我也能听到自己……在我自己和他人之间,存在着回声与共鸣”*David Michael Levin: The Listening Self: Personal Growth, Social Change and the Closure of Metaphysics, Routledge,1989, 182.宋代雅趣活动中的“倾听”虽不存在于语言行为之中,然其无疑属于听觉的第三层面,文人们在倾听对象的同时也在倾听自我,这正是“格物致知”“观物内省”的目的与意义所在。

图5 南宋·马和之《月色秋声图》,绢本设色,25.9cm×60.5cm,辽宁省博物馆藏。

“倾听”与“凝视”均为宋代文人在雅趣活动中与自然建立联系的基本途径,然二者却是截然不同的知觉形式。感官经验的差异性,对应着雅趣行为与雅趣绘画中文人形象的不同。首先,从人物本身来看,在凝视的行为中,宋人多面朝自然物象;在倾听的行为中,虽然声音的来源大多也是可视的,然而人物一般不会面向声源。苏珊-尼尔森(Susan E. Nelson)曾在文章中指出:“自然界的声音没有清晰的起源点,呈现为混合与扩散的性质,因此人物的视觉行为不构成听觉主体的特征”*Susan E. Nelson: Picturing Listening: The Sight of Sound in Chinese Painting, Archives of Asian Art, 1998 Vol. 51, 35.。也就是说,画家在塑造倾听中的文人形象时,对视觉行为的弱化与规避,能够突出“听觉”的在场。如马和之《月色秋声图》(图5)上有题诗曰“白沙留月色,绿杨助秋声”,可见画中文人倾听的是绿杨婆娑中的秋风之声,然而人物却侧身背对杨树,视线也因回避声源的需要而转向别处。同样的处理方式还见于马麟《静听松风图》、许道宁《松下曳杖图》、(传)赵佶《听琴图》等宋画作品中。在这些图像中,文人或向声源的反方向斜瞥着眸子,或望向画外,或低垂着眼脸,“倾听”的形象由此得以描绘。(图6)《夷坚乙志》中对此也有记述:“又学中尝以‘六月杖藜来石路,午阴多处听潺湲’为题,余人皆画高木临清溪,一客对水坐。有一工独为长林绝壑,乱石磴道,人立于树阴深处,倾耳以听,而水在山下,目未尝睹也。雅得听潺湲之意,亦占优列”*(宋)洪迈:《夷坚乙志》(卷第五·画学生),郑州:中州古籍出版社1994年,第483页。,画家表现“听水”的雅趣活动时,特将人物与声源安排在不同的空间位置,以此避免人物与声源之间产生视觉上的互动,从而突出“倾听”的主题。当然,在涉及听觉行为的宋画中,也有人物对视声源的情况。如梁楷《八高僧图·智闲禅师像》(图7)描绘了智闲禅师芟除草木时,闻瓦砾击竹之声,顿悟禅理一事。图像中人物的视线在其听声得悟的一瞬间,回睨声音所起的竹林之处。智闲禅师之所以目视声源,在于其为突如其来的声响吸引在前,悟道在后。禅师的听觉行为本质上更偏向巴特所述的前两种听觉层面,与宋代文人自觉、能动地“倾听”,以及有意识地体悟有所不同。

图6

图7 南宋·梁楷《八高僧图·智闲禅师像》,绢本设色,26.6cm×64.7cm,上海博物馆藏。

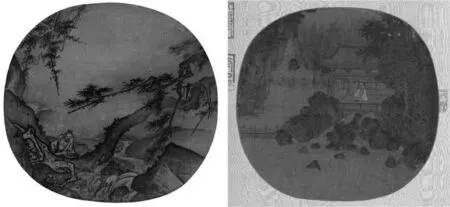

其次,从人物与对象的关系上看,“倾听”比“凝视”更擅于在主客体之间建立起“亲密关系”。凝视的对象大多以“点”或“面”的形式,在一定距离之外独立于主体而存在;倾听的对象,则是环绕式地无限贴近,甚至“渗入”主体的感官。在“凝视”的行为当中,主体需要将视觉对象客体化;“倾听”却意味着主客体界限的消失,“无论如何,听是没法像距离性的看那样,与对象保持着旁观式的关系……在很大程度上,一旦倾听开始,便意味着倾听的主体已经投身到了对象的世界”*路文彬:《凝视与倾听——试论中国当代文学中的视听审美范式问题》,《海南师范大学学报(社会科学版)》2003年第1期,第83页。。也就是说,在“倾听”的雅趣行为中,宋代文人缩短了与物象的距离,从而以一种参与的、融入的方式和态度观照自然。因此,在“凝视”主题的雅趣绘画中,人物与视觉对象一般分占画面两侧;而在“倾听”主题的的雅趣绘画中,人物与声源的关系则呈现为一种“半包裹式”的结构。以“听风”为例,宋画中“风声”的声源多为松、竹、杨、柳等树木,在《月色秋声图》《静听松风图》《松下曳杖图》等宋画中,树木的枝干均呈半弧状的拱形结构,“中国画中伞盖状的树木样式,能够产生回声的效果”*Susan E. Nelson: Picturing Listening: The Sight of Sound in Chinese Painting, Archives of Asian Art, 1998 Vol. 51, 48.,并将人物“包裹”在内。(图8)这种包裹式的结构来自声音围绕感和扩展感的物理特性,它拉近了主客体之间的距离,并为听觉主体构造了一个倾听与思考的空间。

图8

“倾听”的雅趣活动同样与“肉体性的听觉器官的活动”*[德]海德格尔:《演讲与论文集》,孙周兴译,北京:三联书店2005年,第227页。不同,它和“凝视”一样,为宋代文人带来了意识形态的建构。然而,“倾听”相较“凝视”更加强调人的主观能动性。马歇尔·麦克卢汉在《理解媒介》一书中区分了冷、热两种媒介:热媒介具有“高清晰度”,要求的参与程度低,冷媒介具有“低清晰度”,要求的参与程度高;麦克卢汉认为,听觉对象趋向于冷媒介的性质,它不具备视觉对象的高清晰度,故需要参与者积极的投入与填补。*参见[加]马歇尔·麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》,何道宽译,北京:商务印书馆2000年,第51页。又如大卫·M·列文所述,“在看时我是活跃的,而在听时我则是恬静的”*David Michael Levin: The Listening Self: Personal Growth, Social Change and the Closure of Metaphysics, Routledge1989, 32.,“月”“梅”“云”等物象在人肉眼机能完好的情况下便能诉诸视觉,风、泉、琴等声响却轻柔细微而又转瞬即逝,无法为躁动中的人所听见。凝视主题的宋画作品多以“观”字为画题,如《观梅图》等,而倾听主题的宋画画题中,却有“静听”一说,如《静听松风图》等,以“静”修饰文人的听觉行为。可见,“倾听”较于“凝视”更需要主体在事件进程中投入的状态、平静的心气,以及稳定的专注度。因此,宋代画家极少刻画凝视中文人的面部,却对倾听中文人的面色与神情多予以细致的描绘,在《月色秋声图》《静听松风图》等图像中,人物的表情均为屏息凝神、略显严肃的专注之貌。(图9)“倾听”的雅趣活动带领宋代文人进入了“虚静”的状态,也由此更加接近“理”的维度。

图9

三、“凝视”与“倾听”的融合

将“凝视”与“倾听”作为宋代雅趣绘画中相异的文人知觉形象分开讨论之余,二者间的交集同样值得关注。也就是说,同一雅趣绘画作品中的文人形象是否存在“凝视”与“倾听”兼有的状态?

首先,从客观的自然物象上看,形象与声音共存的“水”,如瀑布、清泉等,无疑促使宋人兼以视听地体验与感悟。如马远《高士观瀑图页》(图10)的画题虽为“观瀑”,然画家并未塑造人物纯粹的视觉行为,也就是说,“观”并非等同于“看”,“凝视”与“倾听”均为宋人观照世界的方式:文人的耳朵朝向瀑布的方向,视线则指向瀑布下游处的水面。前文提到,在纯粹“凝视”的雅趣图像中,人物与视觉物象一般分占画面最左与最右两侧,然马远在观瀑图中,却将人物的位置右移,置于画面中轴线的区域。画中文人向右侧身,视线由此指向画面右侧区域内的水流。“凝视活动”的右移,无疑为“倾听”留下了空间:画家巧妙地将悬坠的瀑布安排在画面左侧,与文人耳朵的位置平行相通,亦避免了人物与瀑布的直接对视。在马远《松岩观瀑图》(图11左)与(传)燕文贵《纳凉观瀑图》(图11右)中,画家则以另一种结构安排的方式,将“凝视”与“倾听”融合在观瀑的雅趣活动中。在“凝视”的雅趣图像中,画家一般将人物塑造为侧面或半侧面的形象,物象则被安排在画面最右侧,以此“方便”人物与物象的对视。然在这两幅图像中,画家却将人物塑造为正面的凝视形象,物象则移至画面下方,由此在人物左右或身后的区域内,为“倾听”留下空间:在《松岩观瀑图》中,高士凝视着面前的水流,左耳则对着水的下游位置呈“倾听”状;在《纳凉观瀑图》中,高士则凝视着身前的湖水,右耳朝身后瀑布的方向“倾听”着。在“观瀑”的雅趣图像中,画家通过结构的组织与安排,塑造了“凝视”与“倾听”融合的文人形象,更好地解释了宋人“观物”并不止于“眼观”的思想,亦丰富了图像的内容。

图10 南宋·马远《高士观瀑图页》,绢本设色,25.1cm×26cm,美国大都会博物馆藏。

图11 左:南宋·马远《松岩观瀑图》,绢本水墨,26cm×24.5cm,私人藏。

其次,从人主观的知觉行为与审美观念上看,宋代文人从佛教中承袭的“六根互用”的观念*需要说明的是,“六根互用”有联通感官之意,却不等同于“通感”。“六根互用”是“通感”的理论根据。带来了“凝视”与“倾听”进一步的融合。“六根互用”的观念出自《楞严经》。《楞严经》为众多佛教经论中最为集中讨论身体、感官等宗教哲学的典籍,书中将“眼、耳、鼻、舌、身、意”称为“六根”,并在此基础上提出“六根互用”的观念,如:“由是六根互相为用”*般刺蜜帝译:《大正藏·第19卷·大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经·卷4》,台北:新文丰出版公司1973年,第115页。“见闻觉知不能分隔,成一圆融清净宝觉”*般刺蜜帝译:《大正藏·第19卷·大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经·卷4》, 第129页。等,从而强调感官间的联通与互用,“六根中任何一根也就具有了他根的功能”*周裕锴:《法眼与诗心:宋代佛禅语境下的诗学话语建构》,北京:中国社会科学出版社2014年,第115页。。佛教在宋代向精英阶层渗透,《楞严经》亦在士大夫间广泛流行,王安石为《楞严经》造论注疏,苏轼“空能诵《楞严》言语”*苏轼《与程全父十二首》,(宋)苏轼:《苏轼文集》(卷五十五),孔凡礼点校,北京:中华书局1986年,第1626页。,苏辙称“取《楞严经》翻覆熟读,乃知诸佛涅絮正路,从六根入”*苏辙《书楞严经后》,(宋)苏辙《栾城集》,曾枣庄、马德富校点。上海:上海古籍出版社1987年,第1405页。,朱熹赞“至《楞严》做得极好”*(宋)朱熹:《朱子全书》(第十八册),上海:上海古籍出版社2002年,第3945页。。《楞严经》中“六根互用”的观念对感官间界限的打破,深刻地影响了当朝文人日常生活中的行为与观念,触发了宋人被肉眼压制的其他感官,亦串联起了各项知觉行为。

“目诵”“眼听”“舌观”等均为宋人以“六根互用”为基础发展而来的审美观念。其中,“眼听”无疑在“凝视”与“倾听”之间建立起了联系,惠洪便在《涟水观音像赞》中道“是以眼观声音相”*(宋)释惠洪:《石门文字禅》(卷十八),四部丛刊本,第1页。。以“听风”为例,风声作为非视觉类意象,无形无色,故有“风声虽有闻,形势莫可搜”*刘学箕:《北山园山石形势卖盗夜半择其尤者窃去累日怀》,北京大学古文献研究所编《全宋诗》(第53册),北京:北京大学出版社1998年,第32927页。之说。然而,在“听风”的雅趣活动中,宋代文士却以“眼听”的方式,在诗句中描绘出了风声的形象:如“风声猎猎摇江蒲”*王质:《送施丙卿》,北京大学古文献研究所编《全宋诗》(第46册),北京:北京大学出版社1998年,第28823页。以蒲草摆荡写风声;“十里风声捲海潮”*孙应时:《道中寄同舍 其一》,北京大学古文献研究所编《全宋诗》(第51册),北京:北京大学出版社1998年,第31757页。以海潮翻腾写风声;“风声月影共徘徊”*张榘:《题钱则父凛对轩轩有老桧奇甚》,北京大学古文献研究所编《全宋诗》(第62册),北京:北京大学出版社1998年,第39228页。以月影徘徊写风声等。在宋人“眼听”的审美方式之下,风声在听觉属性之外,具备了相应的视觉属性,摇曳的草木、汹涌的波涛、荡悠的光影等均成为“风声”的形势与形象,也为画家在图像中呈现风声意象,以及塑造听觉主体的形象提供了参照与启发。

如前文提到马和之在《月色秋声图》中,规避了听觉主体与声源,也就是绿杨之间的对视,然而画家并未“关闭”人物的视知觉。画面中,“凝视”与“倾听”的行为特征在一个人物形象中同时出现:文人端坐在地,躯干朝向画外,倾听着绿杨间的秋声,头却扭向画面左侧,凝视着水面上秋风荡起的波纹。事实上,《月色秋声图》画题相关“听秋”,画上的题诗亦未提及“观水”一事,可见画家在纯粹的“倾听”之外,增加文人“凝视”的形象,无疑意在呈现“眼听”的审美实践。当然,“眼听”并无边听边看之意,而是指耳根在审美活动中同时具备了眼根的功能,或者说,人在纯粹听觉的活动中同时也能获得视觉的感受。因此,“眼听”中声像交融的审美体验实际上来自实在的听觉经验,以及联想而来的视觉感受。然而,“视觉联想”作为抽象的观念行为,无法为图像直接呈现,画家只能将“倾听”与“凝视”的行为同时绘出,并安排在同一人物与同一时空当中:文人一边倾听着秋风摩挲枝叶的声音,一边又凝视着秋风在水上荡起的涟漪。宋代画家在塑造文人形象的过程中,对“倾听”与“凝视”两种知觉行为的融合,呈现了宋人雅趣活动中“六根相互为用”的审美观念与审美实践,以此深化了高士对“秋声”的倾听体验,亦丰富了画家对文人形象的塑造。

结语

“凝视”与“倾听”来自视、听两种知觉,二者超越了泛泛的感官经验,强调审美实践中对意识形态的建构。在有宋一代的雅趣活动中,“凝视”与“倾听”为宋代文人“观物穷理”提供了最基本的条件与契机,它决定了宋代文人与自然不同的相处方式,亦成为当朝雅趣绘画中相异的人物形象。首先,在宋代的雅趣图像中,“凝视”中的文人一般以侧面或半侧面的形象面朝自然物象;“倾听”中的文人则避免与声源的对视,从而突出其听觉行为。其次,在主客体的结构关系中,“凝视”中的文人与物象大多分占画面左右两侧,主客体之间通过距离的营造,呈现看与被看的关系;“倾听”中的文人与声源之间则以包裹式的结构,打破了主客体之间的界限。最后,“凝视”与“倾听”的知觉方式均重视观念的建构,然较凝视而言,倾听更加强调主体投入的状态与专注度,故凝视中文人的面部以抽象的勾勒为主,倾听中文人的五官及神情则多着意的刻画。

此外,宋代雅趣绘画中亦有“凝视”与“倾听”共存的文人形象。一方面,在“观水”主题的雅趣绘画中,因水兼具声与像的双重特性,故文人观水,不止于肉眼的凝视,亦会以耳倾听之。在绘事之中,宋代画家通过改变凝视类雅趣绘画的结构,将传统的凝视区域缩小或移动,从而引入“倾听”的主客体关系。另一方面,宋代画家对“凝视”与“倾听”的融合,还意在表现宋人“六根互用”的审美观念与审美实践。在这类雅趣绘画中,由于知觉联想无法直接描绘,画家通常将凝视与倾听两种知觉行为安排在同一时空关系中。可以说,“凝视”与“倾听”的组合,呈现了宋代文人丰富的知觉活动与成熟的知觉观念。以“凝视”与“倾听”为例,从“知觉”的角度讨论宋代雅趣活动中不同的文人形象,意在分析相异感官主导下人与自然相处模式的异同,并为宋代雅趣绘画的研究提供新的角度与思路。