我国煤炭资源高效回收及节能战略研究

袁 亮

世界能源生产与消费格局正在发生深刻变化*中国工程院重点咨询项目,中国矿业大学(北京).我国煤炭资源高效回收及节能战略研究[M].北京:科学出版社,2017.,我国正在深入推进能源革命,着力推动能源生产利用方式变革和优化能源供给结构,大力发展煤炭清洁、高效、安全开发和利用技术*袁亮.煤炭精准开采科学构想[J].煤炭学报,2017,42(1):1-7.*王显政.煤炭主体能源地位突出 以煤为基、多元发展是我国能源安全战略的必然选择[J].中国煤炭工业,2014(4):24-25.。近年来,我国在煤炭开采理论*王家臣,刘峰,王蕾.煤炭科学开采与开采科学[J].煤炭学报,2016,41(11):2651-2660.、技术和装备*王国法.煤炭综合机械化开采技术与装备发展[J].煤炭科学技术,2013,41(9):44-48.方面取得了重大进展,支撑了煤炭的安全高效开采*谢和平,王金华,申宝宏,等.煤炭开采新理念——科学开采与科学产能[J].煤炭学报,2012,37(7):1069-1079.,但面向未来我国煤炭开采仍面临一些突出问题*王显政. 煤炭行业转型迫在眉睫[J].矿业装备,2014(4):30.。

首先我国煤炭资源总量相对丰富,预测煤炭资源量5.97万亿吨,但支撑煤炭科学产能和科学开发的煤炭资源量并不丰富*刘占勇,江涛,宋洪柱,程磊.中国煤炭资源勘查开发程度分析[J].煤田地质与勘探,2013,41(5):1-5.*崔村丽.我国煤炭资源及其分布特征[J].科技情报开发与经济,2011,21(24):181-182.*张旭梅,吴浩英,李玮娜.陕西省煤炭资源储量概况分析[J].内蒙古煤炭经济,2015(6):200.。其次是煤炭资源现有回收率低。目前我国煤炭资源回收率平均仅50%左右,相比美国、澳大利亚等发达国家的约80%仍有较大差距。再次我国煤炭开发布局亟待调整。我国煤炭资源分布范围较广,全国煤炭开采技术水平、安全条件极不均衡,一些地区存在较多技术水平落后、安全条件差的小煤矿。煤炭开发布局的不合理与资源的非科学开发,不仅造成大规模产能过剩,严重危害了煤炭行业当前的整体利益,而且造成我国绿色煤炭资源被过快占用、消耗、浪费,对煤炭行业长期发展极为不利*杨洪涛,李富兵.中国能源资源开发利用布局与国土资源节约集约的耦合关系分析[J].中国矿业,2016,25(11):52-54.*李升平.从中南、西南地区的煤炭需求谈贵州、山西、陕西煤炭资源的开发布局[J].煤炭经济研究,1983(10):6-10.*孟方,尹秉喜.宁夏煤炭资源现状及其保障程度预测分析[J].宁夏工程技术,2012,11(1):79-83.*刘见中,申宝宏,姜鹏飞,等.提高我国煤炭科学产能的技术对策[J].煤炭科学技术,2013,41(1):21-24.。此外,我国煤矿安全生产形势依然严峻。我国煤矿高瓦斯、水害、火灾、冲击地压以及煤与瓦斯突出灾害矿井占全国煤矿总数的1/3以上,并且随着开采深度的加大,这些灾害的频度和强度更趋严重*袁亮.我国深部煤与瓦斯共采战略思考[J].煤炭学报,2016,41(1):1-6.*袁亮.我国煤炭工业安全科学技术创新与发展[J].煤矿安全,2015,46(S1):5-11.*张农,陈红,陈瑶.千米深井高地压软岩巷道沿空留巷工程案例[J].煤炭学报,2015,40(3):494-501.*程远平,王海锋,王亮.煤矿瓦斯防治理论与工程应用[M].徐州:中国矿业大学出版社,2011.*王凯,俞启香.煤与瓦斯突出的非线性特征及预测模型[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.*俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1992.。面对煤矿安全开采的诸多重大科学技术难题,英国、德国等发达国家普遍采取关井措施,但2050年以前煤炭仍是我国的主要能源,我国的煤炭安全开采难题只有面对,无法回避。最后是我国低回收率引领的产能扩张型发展模式,造成生态环境破坏加剧。煤炭开采造成的生态环境破坏严重,包括大气污染、对水资源的破坏和污染、煤矸石堆存、地表沉陷、土地荒漠化加剧等*吕连宏,罗宏,王晓.大气污染态势与全国煤炭消费总量控制[J].中国煤炭,2015,41(4):9-15.*井谹.关于甘肃煤炭资源环境状况的思考[J].甘肃科技,2011,27(16):13-15.。

鉴于上述煤炭行业存在的问题,必须深入开展我国煤炭资源高效回收及节能利用研究,从政策层面和技术层面提出我国煤炭资源高效回收及节能战略与政策建议。本文首先提出绿色煤炭资源量的概念,分析我国绿色煤炭资源分布。而后以绿色煤炭资源量为基础,以精准开采为支撑,以总量控制为导向,围绕开采布局、高效回收和节能开发,提出我国煤炭资源高效回收及节能战略政策与建议,为建成与我国煤炭消费相适应的安全、高效、绿色、经济的社会全面协调发展的现代化煤炭工业生产体系提供战略咨询。

一、 我国绿色煤炭资源量分布

由于煤炭储量等传统指标不能准确反映我国可以开发利用的煤炭资源状况,为此基于我国煤炭资源赋存特征,为支撑科学产能和科学开发煤炭资源,提出绿色煤炭资源量的概念。绿色煤炭资源量是指能够满足煤矿安全、技术、经济、环境等综合条件,能够支撑煤炭科学产能和科学开发的煤炭资源量。

绿色煤炭资源量受煤矿安全、技术、经济、环境的四重效应约束,以“科学化、再利用和资源化”为原则,具有“竞争、共生、自生”的机制。基于以上绿色煤炭资源量的内涵,提出绿色煤炭资源量评价指标,主要包括四个方面:资源安全度、资源赋存度、生态恢复度和市场竞争度等。

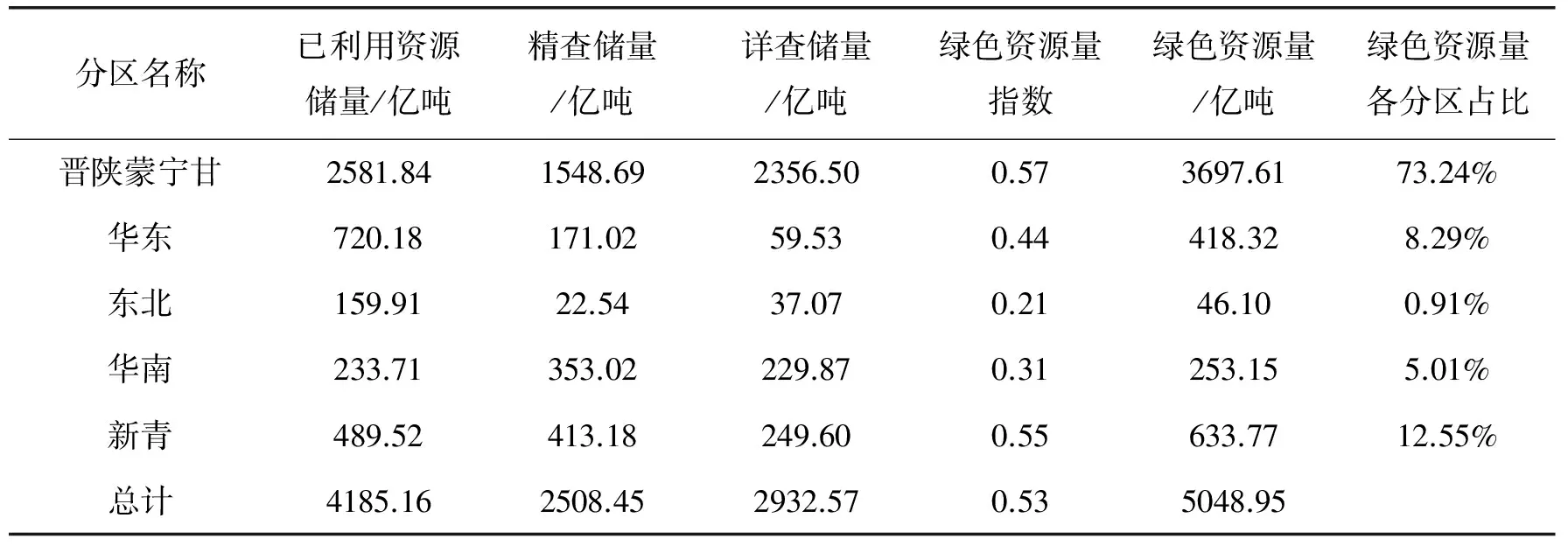

在综合开采地质条件、主体采煤技术、实际灾害状况、市场供给能力和行政区划等因素的基础上,可将我国煤炭生产区域划分成晋陕蒙宁甘区、华东区、东北区、华南区和新青区五大产煤区域。依据可行性、全面性和可操作性原则,采用层次分析法(AHP)对我国绿色煤炭资源量评价后得出各产煤区域绿色煤炭资源量分布情况见表1。

表1 五大区绿色资源量汇总表

备注:绿色煤炭资源指数是指在一个相对独立的煤田地质区或煤田中,保有煤炭资源当中绿色煤炭资源量所占比重。

可以发现,全国绿色煤炭资源量指数为0.53,则按照已利用煤炭资源储量、精查储量和详查储量计算时,我国绿色煤炭资源量为5048.95亿吨。其中,各不同分区的绿色煤炭资源量差异较大:① 晋陕蒙宁甘区的绿色煤炭资源量最为丰富,是国家在未来30至40年重点开发区域。② 华东区目前煤炭资源还算丰富,但后续发展潜力不足。③ 华南区绿色煤炭资源量较少。④ 东北区作为老工业区,煤炭资源濒临枯竭。⑤ 新青区作为国家后备储备能源基地,但是由于该区生态环境脆弱,暂时还不能进行大规模开采。

二、 我国煤炭资源开发布局优化

从前文可以看出,我国煤炭资源开采条件属中等偏下水平,绿色煤炭资源量较少,除晋陕蒙宁甘和新疆等省区部分矿井开采条件稍好外,其他煤田开采条件均较为复杂。因此,按照煤炭绿色资源量分布,科学进行煤炭资源开发布局,是促进煤炭可持续发展的重要战略之一。

当前我国煤炭消费重心正在逐步向生产重心靠近,我国煤炭消费大都集中在经济较为发达的东部沿海地区和南方地区,尤以环渤海经济圈、长江三角洲和珠江三角洲地区最为集中。随着环境保护措施力度的不断加强,大气污染防治标准的不断提高,以及受益于西部输气、输电,未来华东、华南、东北等地区煤炭消费量占比将逐渐减小,而煤炭运输能力支持煤炭生产重心进一步向晋陕蒙宁甘区域集中,从而完善煤炭运输通道,建设一批煤炭物流节点,形成“九纵六横”的煤炭物流网络。

(一) 我国煤炭资源开发布局优化战略目标

结合我国绿色煤炭资源区域分布特征和煤炭资源开发布局战略趋势,我国煤炭资源开发布局的整体目标是:建成以绿色煤炭资源量为基础,以科学产能为标准,与煤炭消费相适应的,安全、高效、绿色、经济等全面协调发展的现代化煤炭工业生产体系,支撑和保障国民经济和社会发展的能源需求。

到2020年,应重点开发晋、陕、蒙、宁、甘地区绿色煤炭资源,限制其他区域煤炭资源开发,全国煤炭产能压缩为44亿吨,其中绿色煤炭资源开发比重达到60%。

到2030年,应在重点开发晋、陕、蒙、宁、甘地区绿色煤炭资源的同时,加大新青区绿色煤炭资源开采,全国煤炭产能为38亿吨,其中绿色煤炭资源开发比重达到70%。

到2050年,应以晋、陕、蒙、宁、甘地区和新青区绿色煤炭资源开采为主,全国煤炭产能为30亿吨,其中绿色煤炭资源开发比重达到90%。

(二) 我国煤炭资源开发布局优化战略路径

晋陕蒙宁甘地区的煤炭资源具有数量多、质量优、开采条件好的优势,但因水资源短缺,生态环境脆弱,限制了开发规模。因此,当前至2050年该区域保持既有开发规模和强度,区域煤炭以调出为主,满足国内市场需要,同时确保实现可持续发展,达到既充分利用资源又保护环境的目的。

华东区由于开发时间较长,目前已进入深部开采,开采难度加大,安全威胁不断增强。因此该区煤炭资源以供应本地为主,同时承接晋陕蒙宁甘地区的调出资源,该区域应限制煤炭资源开采强度。

东北区经过一个多世纪的高强度开采,优质煤炭资源接近枯竭,现保有煤炭资源开采条件普遍较差,多种灾害并存,缺乏市场空间与竞争力。东北地区实行煤炭开发布局调整迫在眉睫,其调整思路为大幅降低东北地区煤炭资源开采强度,逐步退出煤炭生产。

华南区以山区和丘陵较多,其煤层赋存典型特点是普遍存在煤与瓦斯突出、突水等严重灾害,矿井地质条件复杂,绝大多数矿井无法达到安全生产机械化开采程度的要求。由于该地区严重缺煤,为煤炭资源净输入地区,其煤炭开发布局的调整思路为限制煤炭资源开采强度,保留部分产能供给当地。

新青区资源禀赋较好,是我国唯一的煤炭资源后备矿区。但当地工业基础薄弱,煤炭资源就地利用难度大,外运则运输距离长,成本高,且生态环境脆弱,新青区煤田均不具备规模化开发的条件。其开发布局的思路为当前至2030年施行限制开采强度,到2050年可作为华东区的资源接续区,实现规模化开采。

三、 我国煤炭资源高效回收战略

当前我国绿色煤炭资源量赋存相对较少,煤炭资源开发布局有待进一步优化。因此,以绿色煤炭资源量为基础,以精准开采为支撑,以总量控制为导向,科学提升煤炭资源高效回收水平,是实现资源、环境协调发展的重要战略之一。

(一) 水平评价

煤炭资源高效回收是指选择合适的煤炭资源(绿色煤炭资源)布局煤矿,采用先进适用的采煤方法和技术装备,保证安全生产,提高生产效率和资源回收率,并最大限度地降低对生态环境的扰动,实现资源、环境的协调发展。

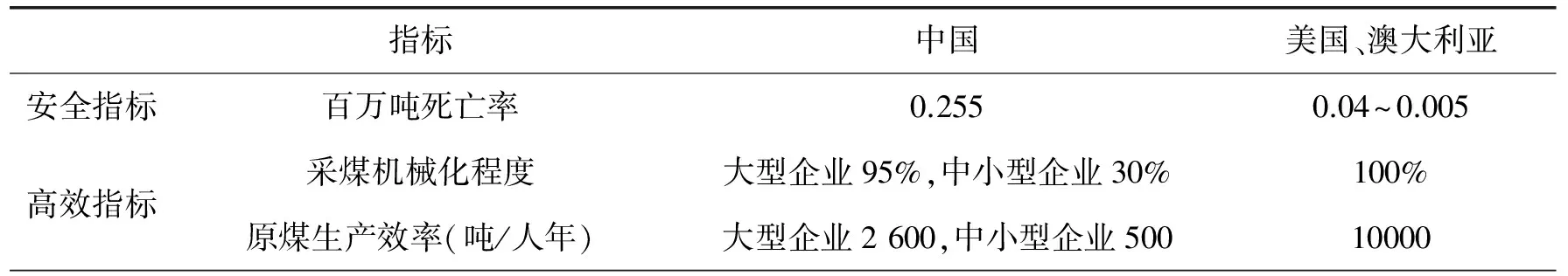

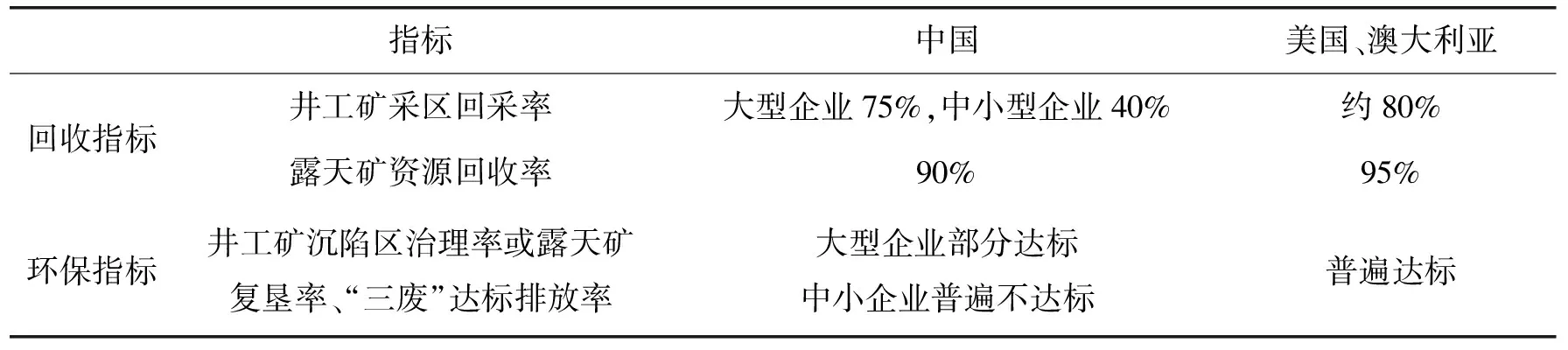

结合绿色资源量及高效回收的概念,本文提出高效回收指标体系,主要包含安全指标(百万吨死亡率)、高效指标(采煤机械化程度、原煤生产效率)、回收指标(井工矿采区回采率或露天矿资源回收率)、环保指标(井工矿沉陷区治理率或露天矿复垦率、“三废”达标排放率)4个方面、8个指标,以具体评价我国煤炭资源高效回收水平。

近年来,随着科技进步与装备研发投入不断加大,我国煤炭资源高效回收水平取得长足进步,但仍存在产能严重过剩、资源开采条件总体较差、人员效率偏低、部分煤矿资源回收率较低、安全生产和环境保护压力大等一系列问题。因此,与美国、澳大利亚等发达国家相比,在采煤机械化程度、原煤效率、百万吨死亡率、产业集中度以及环境保护等方面落后较多,整体上来看,我国煤炭高效回收水平仍有较大差距。我国煤炭高效回收指标现状如表2所示。

表2 我国煤炭高效回收指标现状

续表2

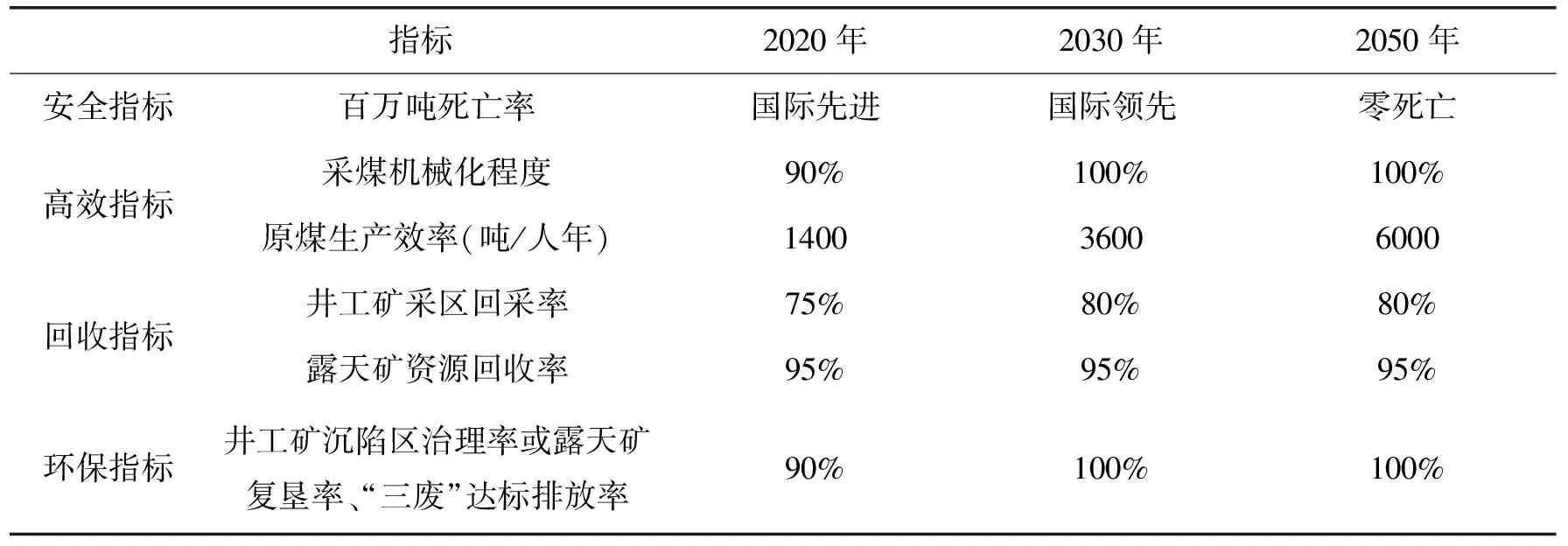

(二) 战略目标

在评价目前全国煤炭产能布局及高效回收水平基础上,结合当前煤炭行业去产能、促脱困的政策,依据五大区煤炭资源赋存特点、煤炭需求情况及全国运煤铁路等通道建设情况,考虑五大区能源供应功能定位调整、科技进步以及市场经济深入发展对煤炭产业的影响等因素,分2020、2030和2050三个阶段制定我国煤炭资源精准高效回收战略目标,即2020年精准高效回收达到国际中等水平,2030年精准高效回收达到国际先进水平,2050年精准高效回收普遍达到国际领先水平。根据中国工程院重点咨询项目“我国煤炭资源高效回收与节能战略研究”的成果,分阶段的具体目标如表3所示。

表3 我国煤炭精准高效回收战略目标

(三) 战略举措

1. 加大去产能力度,实现供求平衡,提升高效回收水平

要根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》( 国发〔2016〕7号文),加大去产能力度,通过煤矿关闭、重组、改造,全面提升资源高效回收水平。东北区和华东区以关闭退出煤矿为主,重点淘汰落后产能(非机械化开采)、扭亏无望煤矿;华东区的川渝湘鄂以关闭退出为主,云贵以满足本省需求为主确定生产规模,采取关闭和技改一批煤矿;晋陕蒙宁甘地区重点是缓建停建一批在建煤矿,关闭和技改一批;新青区以满足本省需求为主确定生产规模,缓建、停建一批在建煤矿,关闭和技改一批煤矿。

2. 推广先进经验,采用先进适用技术装备,促进高效回收

大力推广神东、淮南、黄陵等矿区的先进经验*袁亮,秦勇,程远平,等,我国煤层气矿井中-长期抽采规模情景预测[J].煤炭学报,2013,38(4):529-534.*Xue S,Yuan L,Wang Y,et al.Numerical analyses of the major parameters affecting the initiation of outbursts of coal and gas[J].Rock Mechanics and Rock Engineering,2014,47(4):1505.*袁亮.淮南矿区煤巷稳定性分类及工程对策[J].岩石力学与工程学报,2004,23(S2):4790-4794.,根据资源赋存条件,推广先进适用的开采技术与装备,提高资源高效回收水平。对于晋陕蒙宁甘、新青区等地区,按照一个矿井一个工作面或不超过两个工作面的模式,重点建设一批技术工艺先进、装备水平一流、安全保障可靠、资源利用率高、矿区环境优良的千万吨级特大型现代化骨干矿井;新疆地区在条件适宜时优先建设世界一流露天矿。对于华东区、东北区、华南区等地区具备条件的现有矿井,推广先进适用技术装备,以优化开拓部署、简化生产系统、减少工作面个数、提高生产效率为主要内容,积极推进技术改造,提升高效回收水平。

3. 抓住改革机遇,推进煤炭行业整合,提高产业集中度

鼓励矿区开发主体整合,减少开发主体,充分发挥资源配置指挥棒的作用,大型整装资源配置优先向技术力量强、资金实力雄厚、转化项目落实的大型优势企业集团倾斜。重点围绕国家综合能源基地建设,支持煤炭企业之间及其与下游电力、煤化、能源通道企业之间,按照市场原则,以资产为纽带开展重组,形成几个亿吨级大能源大物流集团,进一步提高产业集中度、能源保障能力、市场调控能力、市场竞争能力,为煤炭产业平稳健康发展起到核心作用。

4. 统筹考虑,加强煤炭保护性开发,促进能源可持续发展

对于开采赋存条件特别复杂、煤质特别差、安全保障程度低、经济效益差、环境破坏严重等不属于绿色资源量的煤矿,要限制其开采,特别是中小型煤矿,要引导适时退出*张军,俞珠峰,李全生,等,能源“金三角”地区煤炭科学产能预测及分析.[J] 煤炭工程,2013,11:142-144.。对于华东区等地区普遍存在的“三下”压煤、新疆等地的巨厚煤层以及特别稀缺的煤种,要实施暂不开采、保护性开采等措施,加强煤炭资源保护,促进可持续发展。

四、 我国煤炭资源开采节能战略

在煤炭开采过程中,生产设计阶段的源性能耗、生产过程中的显性能耗以及生产后期带来的隐性能耗相互作用、相互影响,造成大量能源的浪费,导致我国煤炭生产能耗较高,与发达国家能耗水平差距较大*葛世荣,王忠宾,王世博.互联网:采煤机智能化关键技术研究[J].煤炭科学技术,2016,44(7):1-9.*葛世荣.智能化采煤装备的关键技术[J].煤炭科学技术,2014,42(9):7-11.。这与我国中长期能源战略规划和低碳绿色生产理念相违背,也与我国的长期发展目标相违背。面对经济新常态、适应能源革命的新要求,煤炭行业必须坚持推进转型,节能降耗成为煤炭行业发展的主要方向之一*中国工程院项目组.中国能源中长期(2030、2050)发展战略研究[M].北京:科学出版社,2011.。

(一) 趋势预测

节能降耗的发展趋势要求既要关注源性能耗和显性能耗,还要力争消除或减少隐性能耗,实现煤炭生产全过程节能降耗目标。因此,本文基于精准开采的理念,将煤炭开采的全过程节能途径归纳为源性节能、显性节能和隐性节能。

1. 源性节能发展趋势

我国绿色煤炭资源量开发的比重越来越大,更多的机械自动化设备和无人采掘技术应用,煤炭开采消耗的能源越来越少。根据“十三五”及“十四五”的非绿煤炭资源开发退出计划路线图,得到我国未来源性节能发展趋势:与2015年度相比,因绿色煤炭比重增加,到2020年吨煤能耗可节约5%,到2030年吨煤能耗可节约15%,到2050年吨煤能耗可节约20%。

2. 显性节能发展趋势

结合我国煤炭当前形势,以及采煤先进技术发展趋势,在采煤技术节能方面,得到我国各阶段煤炭开采各工序环节节能幅度。根据煤炭开采全过程各个阶段在煤炭生产中所占的比重,可得到我国未来显性节能趋势:与2015年度相比,因采用先进技术,到2020年煤炭生产吨煤能耗可节约4%,到2030年吨煤能耗可节约13%,到2050年吨煤能耗可节约23%。

3. 隐性节能发展趋势

随着我国节能减排国家战略措施的逐步实施,我国煤炭开采全物质循环经济会呈现加速发展趋势。综合分析煤炭物质利用技术发展趋势,以及未来物质相对匮乏和精细利用的状况,预测我国未来隐性节能趋势:与2015年度相比,因采用全物质循环技术,到2020年煤炭生产吨煤能耗可节约2%,到2030年吨煤能耗可节约5%,到2050年吨煤能耗可节约10%。

4. 我国煤炭开发节能中长期趋势

综合煤炭开采全过程的源性节能、显性节能和隐性节能数据,考虑到多因素之间的相互影响和重复作用,取30%作为重复作用系数,得到我国未来煤炭生产节能发展趋势:与2015年度相比,因采用煤炭绿色资源开发节能、煤炭开发全过程节能、全物质循环经济节能举措,到2020年吨煤能耗可节约11%,到2030年吨煤能耗可节约33%,到2050年吨煤能耗可节约53%。

(二) 战略目标

通过对我国煤炭精准开采节能趋势预测,结合我国煤炭生产技术进步发展,煤炭在能源中所占份额预测,以及煤炭物质进一步的充分利用技术和空间,提出了我国煤炭资源开发节能战略思路及阶段(2020、2030和2050年)战略目标:以淘汰落后产能和落后装备为基础,以推进先进节能技术和装备为主体,以世界一流煤矿建设为载体,结合五大区的特点重点发展各自的节能技术,实现世界一流的煤炭开采能耗目标;到2020年,重点淘汰落后产能和落后装备,推广先进装备和节能技术,实现能耗下降10%;到2030年,扩大绿色资源的开采比例,推广新技术和新装备的应用,实现能耗下降25%;到2050年,开采绿色资源,建设世界一流的矿井,采用世界一流的节能技术、装备和管理模式,实现能耗下降40%。

(三) 战略举措

1. 面向资源精准开采的节能战略举措

从国家宏观政策层面,针对煤炭行业形势的变化制定和出台相关政策,引导煤炭行业朝着高效、节能、安全、经济、环境友好的方向发展。明确能耗责任制,制定切实可行的节能降耗目标,严格考核,责任到人,明确奖惩。加大对煤炭研究机构及大专院校的支持力度,为煤炭行业的科技进步、节能降耗、先进管理等方面系统研究提供智库保障。建全岗前培训,持证上岗制度。尽快组织修订矿山机械的设计、制造标准,从设计源头上淘汰落后产能,推动新技术、新设备的应用。

2. 面向资源循环利用的节能战略举措

加快企业的兼并重组;加速淘汰落后产能和落后装备;完善节能减排财税政策,采用财政补贴、减免税、专项基金等方式支持企业节能改造,构建环境资源全成本价格机制;设立节能减排经济补偿与援助专项基金,继续实施递减性补贴政策,探索适合煤炭行业淘汰落后的市场补偿机制;充分发挥行业协会优势,协助政府加强改善行业管理,组织“行规行约”并监督实施,维护企业利益,督促企业履行社会责任。

3. 面向运行精准调控的节能战略举措

针对五大区的开发布局与高效回收特点,实施精准调控的节能技术。针对晋陕蒙宁甘区,重点研究规模化、集团化的煤炭开采节能技术,吨煤生产能耗达到世界先进的2.5 kg标准煤/吨;针对华东区,重点研究千米以下深部开采的节能技术,吨煤生产能耗达到5 kg标准煤/吨;针对东北区,重点研究先进装备淘汰落后装备过程中的节能技术;针对华南区,重点研究复杂条件下小型矿井的节能技术;针对新青区,重点研究未来世界一流矿井的节能技术。

五、 展 望

我国绿色煤炭资源量仅约5000亿吨,按国家能源需求和煤炭资源回收现状,仅可开采40至50年,未来或将大面积进入非绿色煤炭资源开采,势必造成煤矿安全面临巨大难题。基于绿色煤炭资源量的概念,以精准开采为支撑,以总量控制为导向,科学制定、优化我国煤炭资源高效回收和节能开发战略:

(1) 将晋陕蒙宁甘地区划为重点开发区,该区应以鼓励先进高效产能为主;将华东和华南区划为限制开采区,将东北区划为收缩退出区,此三区以关闭退出落后产能、技改升级一般产能、重点鼓励先进产能为主;将新青区划为我国战略资源储备区,该区以退出、改造落后产能,充分利用先进产能为主。

(2) 以淘汰落后产能和落后装备为基础,以推进先进节能技术和装备为主体,以世界一流煤矿建设为载体,结合五大区的特点重点发展各自的节能技术,打造面向资源精准开采、循环利用和精准调控的绿色高效全流程节能体系,形成绿色环境链的全物质循环经济,达到煤炭清洁开采、低碳利用的目标。

为实现我国煤炭资源高效回收和节能开发战略目标,需进一步加强科技攻关和人才培养:

(1) 加强绿色煤炭资源高效开发与节能科技攻关,主要研究方向包括绿色煤炭资源精准勘探理论与关键技术、绿色煤炭资源精准开采基础理论与关键技术、绿色煤炭资源节能开发基础理论与关键技术、基于多物理场耦合的智能感知及控制理论与技术、基于智能开采与灾害控制一体化的风险判识及预警理论与技术等。

(2) 建立绿色煤炭资源精准开采国家级平台,包括国家重点实验室、国家工程研究中心、协同创新联盟等。

(3) 加强复合型人才培养。在传统学科优势基础上,整合现有学科资源,培养学生地质、采矿、安全、机械、信息等多学科全面发展的能力,培养宽基础、高素质、强能力的绿色煤炭资源开采复合型人才。以高校、国家重点实验室、国家协同创新联盟和企事业单位为主体,完善选人、用人、育人机制,加快和促进煤炭科技人才的培养。同时,从企业层面推进煤炭科技创新发展,提高从业人员专业素质,促进煤炭工业从劳动密集型向人才技术密集型转变。