1644—1937年高平县草芳里乡村经济与村际关系

赵亚楠,段建宏

(1.西北民族大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730000;2.长治学院 历史文化与旅游管理系,山西 长治 046011)

目前学界对于清代以来乡村经济是发展还是衰落持不同意见,一般分为总体衰落、有所发展、停滞发展这三种观点。也有部分学者针对某一区域的乡村社会进行研究,如杜赞奇根据满铁株式会社对于华北农村的调查资料写就的《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,费孝通通过对“开弦弓村”的调查研究写成的《江村经济:中国农民生活》,这些著作中都提到了乡村经济的萧条与衰落。就乡村神庙活动下的组织与村际关系,杜赞奇总结了四种类型宗教组织,[1]①第一种类型:村中的自愿组织;第二种类型:超出村界的自愿组织;第三种类型:以村为单位的非自愿性组织;第四种类型:超出村界的非自愿性组织。王守恩提出神亲关系。[2]这些都是乡村社会中普遍存在的现象。草芳里由于庙宇破坏较为严重,没有发现较为特殊的仪式活动,长期以来未能引起学者的重视,但是该地区现存较多的明清庙宇与石刻,具有一定的价值。笔者认为通过现存碑刻可以略知清代以来高平县草芳里的乡村经济状况总体上处于衰落萧条状态,在神庙活动下该区域的神亲关系不明显,以自然地理关系为基础的其他类型关系较为鲜明。

一、草芳里的区域范围

“草芳里”位于高平县西北,处于高平、长子县、沁水县的交界处。“草方里”这一名称在清代的四部高平县志中皆有记载,②顺治《高平县志》卷二《元集·里甲》,乾隆《高平县志》卷四《关隘志·里甲》,同治《高平县志》卷一《地理志·里甲》,光绪《续高平县志》卷二《地理志·里甲》。根据现有材料可知明代弘治二年已有“草芳里”③(明)毕尔,重修总圣仙翁庙碑记(照片),明弘治二年,现存于高平市靖居村。,民国年间仍有“省委路工局监督员现任草芳里村副福山赵高发书丹”这样的记载。④(民国)王殿臣,补修庙宇舞楼碑记(照片),民国十二年,现存于高平市(北)赵庄村。可见该里在明、清、民国一直存在,是一个独立的区域。

(一)县志记载中的区域范围

高平县志里地理图表部分的“百里总图”与“西北四里图”,记载了草芳里大略的地理位置、河流分布以及里内村落分布等。[3]

清顺治时对该里的描述:“十一都,草方里:在县西北四十里,其庄五,靖居、赵庄、鸦儿沟村、鹿宿村、十善村。[4]”乾隆、同治、光绪年间的记载与此基本相同。

建国后这一地区属于赵庄公社,1984年改公社为赵庄乡,2001年撤乡合并归寺庄镇管辖。在当地民众生活中,一直以赵庄乡作为归属。

草芳里位于丹河源头,区域内有四条支流,域内各村分布于各支流沿岸:

邑之川原凡十数,惟丹河为最大,源出西北发鸠山……《水经注》曰:丹水自源东北流又东注,左会绝水。盖自发鸠之凤头山东涧,越渠沟东至于河坡,南又东至于鹿宿,又东至于草方东南而白水合,又西南至于北赵庄而绝水合,又南至于掘山村而长平之水合……北则白水出丹朱岭,南至于鸦儿沟入于丹。绝水出繖盖山,一名浮云河……《地理志》曰杨谷绝水所出,东南流,左会长平水是也。……东至于靖居。又东至草方入于丹。长平水出木棒村,南至于南裕,东南至于□子底,又东至于柳村,东南至柳村入于丹关。[3]

上述引文及图一说明了这一地区的山脉以及河流走向,与今日的河流走向大致相同。草芳里的各村散落于这四条支流内。这些村庄基于自然分布位置而结成关系是下文论述的一个重要内容。

图1 高平县《西北四里图》[5]

(二)草芳里的中心村庄

通过清代的县志及碑刻资料发现,草芳里只是这一地区的总称,草芳村在清代及民国并不是该地区的中心,代替它位置的是另一个村,赵庄村(现在一般称为北赵庄村,以区别于县城南的赵庄村)。在赵庄村真武庙现存的碑刻中可以发现清代道光年间赵庄村中有数家商铺,较其他村庄繁华。在四部清代县志中皆记载高平县有“邑堡”十一处,赵庄堡为其中之一。这些可以说明当时赵庄村在外界看来可以作为这一区域的代表。

二、草芳里的乡村经济能力

“草方里”位于高平县西北,其中心村赵庄村距离县城约四十里,[6]北接长子县张店村,明清时期紧邻长子县通往高平县的官道。明代郭定的《重修长平驿记》中记载明代永乐前,长平驿作为晋王前往金陵的必经之路,十分繁华,永乐之后由于都城的迁移,晋王不再经过此处,驿站也随之萧条。[7]清代县志记载中,长平驿是高平县仅存的两个驿站之一,再加之鸦儿沟的汛地、墩台、铺等,[6]足可以窥见当时该地区在整个高平县交通网中的重要地位。虽然草芳里的交通比较便利,但是主要的经济形式是农业,还有一小部分村民在外经商。总体而言这一地区的经济能力是比较贫弱的。从现存的庙宇碑刻来看,清代至民国草芳里的乡村经济总体上处于不断萧条的趋势,而这种趋势在修庙活动中表现的较为明显。

(一)县志记载中反映的草芳里乡村经济实力

清代乾隆年间高平丁数则为:中上则一丁;中中则二丁,中下则三丁;下上则一百一十三丁;下中则二万二千九百二十丁;下下则一万五千九百七丁。[6]以整个清代高平县人丁财产等级言,可以看到高平的民众多为下等,下中与下下占绝大部分,因此整个县民众并不富裕。由此可知草芳里的村民应多属于“下中”及“下下”水平。

从司昌龄《丹水源流说》[6]与图一可知草芳里西有发鸠山的仙公山、伞盖山、凤头山等,北有丹朱岭,东有三嵕岭等,以笔者在此长期的生活经历言,在这一区域内掘山村以北河谷平原渐窄,最宽处不足1公里。各支流内,绝水源河谷各村几乎均处在山坡,白水河谷的什善、小桥、东河、鸦儿沟等村地貌沟谷纵横,丹水源河谷的河坡、后沟、鹿宿、草芳等村更是在群山环抱中。清代顺治年间高平地亩的数为:“实在地七千三百六十顷三十五亩九分一厘。上等官民平地一千二百九十一顷八十三亩一分三厘;中等坡地五千五百八十八顷三十四亩七分;下等民坡地三百九十九顷七十五亩六分五厘;下下山坡、河沙、开垦地八十顷四十二亩四分三厘。[4]”而这一数据在乾隆三十九年、同治五年、光绪六年编撰的县志中几乎无变化,因此清代高平耕地主要为坡地,约占地亩总数的82%。由此推断草芳里这样多山的地区耕地应主要为产量较低的坡地,上等平地数量很少。中下等地在这一区域所占比重应高于全县平均水平,其粮食产量可能低于其他地区,民众的农业收入较低。

(二)碑刻资料反映的草芳里乡村经济实力

笔者在该地区进行田野调查中,收集清代碑刻20多通,其中多记载修缮庙宇时的筹资情况,现将这些碑刻所记载资金筹集情况总结如下:

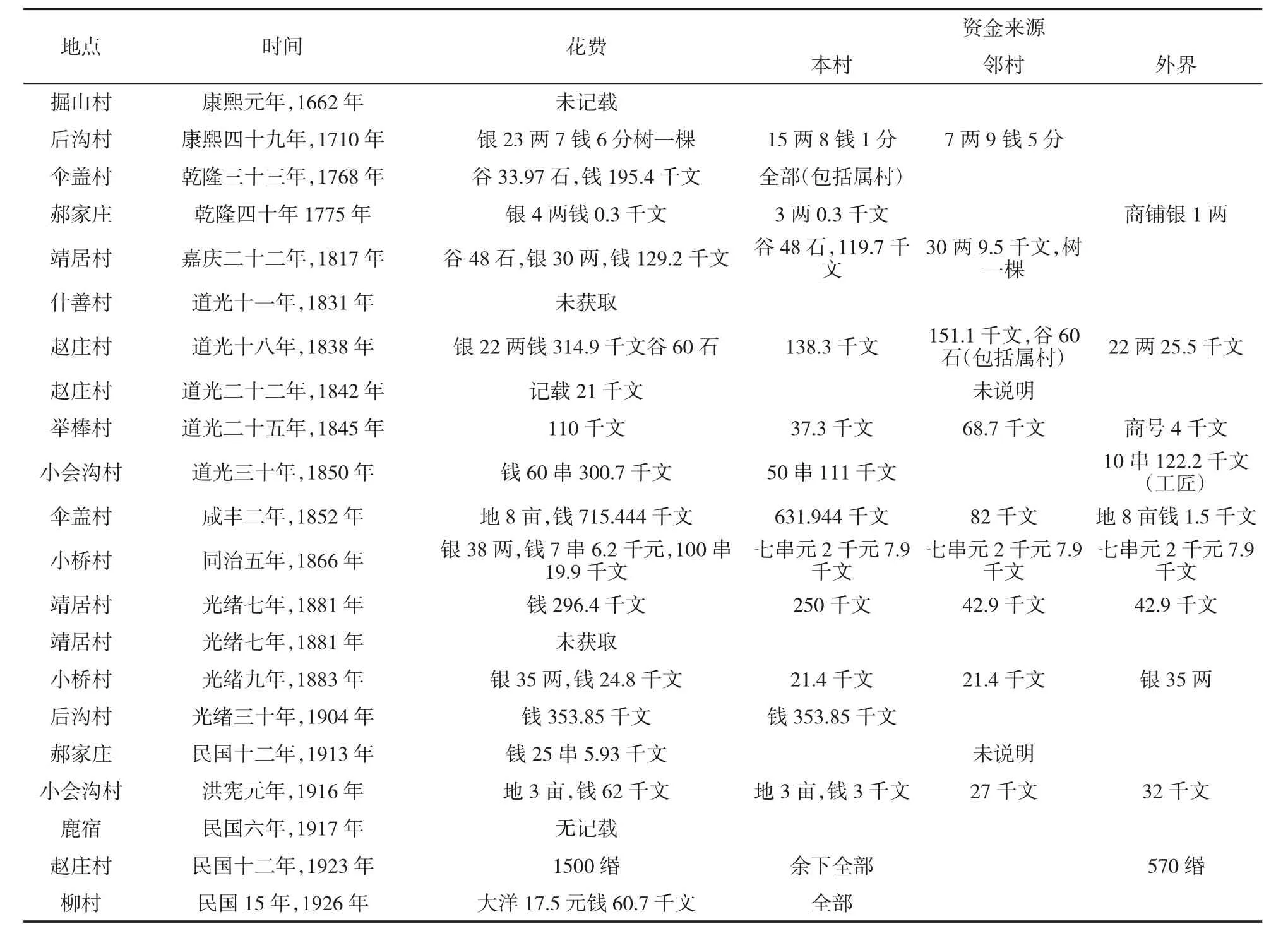

表1 高平县草芳里修庙筹资汇总①

⑤表中所列伞盖村乾隆年间修庙资金来源中,本村与属村资金不能清晰列明,而在赵庄村道光年间修缮真武庙中,本村与属村所捐资金有说明。

通过表1可以看到清代至民国该地区修缮庙宇的活动目前有明确记载的至少有22次,记录有资金来源的有18处。《神庙筹资与社会控制:对晋东南民间社会的考察》一文中所列举阳城县郭峪重修西山庙时筹资达到了2000多两白银,[8]与之对比草芳里修缮庙宇的活动所筹集的资金数额反映出当时修缮活动的规模并不大,草芳里各村的的经济能力并不富足。

根据碑刻记载碾则河村道光年间的修庙经历了两个阶段:道光二年至十四年;道光十八年至二十七年。贾家庄康熙年间修庙始于康熙十九年,最后完工于康熙四十九年;光绪年间的重修则经历了三年。小会沟村道光年间修庙始于道光二十二年七月,于道光三十年十月完工;民国年间的补修则开始宣统二年,民国四年十月初八唱戏酬神。小桥村创修三大士阁筹资始于道光十七年,同治元年立基址,同治五年竣工。这些修庙活动经历长时间才告结束,不仅仅是因为维首人员的更换而停工,更重要的原因还是村内资金的不足,需要很长时间才能积累足够资金,更说明此时期这一区域民众总体上较贫弱。

修缮庙宇是乡村民众生活的一件大事,民众的解囊相助与募化捐施不仅仅说明其信仰的虔诚,更反映了当时个人甚至该区域的经济能力。通过表1可以看到这样的现象:嘉庆之前有记录的修庙活动共有4次,只限于少数村庄;而在嘉庆之后几乎各村都有修补庙宇的活动,修庙活动达到了18次。

(三)从碑刻看草芳里乡村经济的衰落

费孝通在《江村经济》一书中提到的吴江县乡村经济衰退时民众对于神庙娱乐的热情减弱,[9]而草芳里的民众却相反。费孝通认为民众拒绝“小媳妇制度”时,认为婚宴宴请客人更多的是期望获得亲友长远的援助。[9]笔者认为草芳里在修庙活动中也能够看到这种思维的表现。草芳里的民众一方面通过修缮庙宇来祈求神灵保佑,期望获得财富与平安,以精神寄托来缓解生活的危机;另一方面希望通过修庙加强与外界联系,增进与外界的情感,增强在应对灾难时的能力。

乡村经济的衰退在该地区没有表现出清晰的时间段,1644至1937年这一时间段而言,总体上呈现衰退趋势。表1反映出小会沟两次修庙本村所筹资金在总资金比重有很大不同,道光年间为重修,民国年间为补修,两次修缮费用肯定前者多于后者。但是道光年间修庙时通过村民的众筹与村内经商者在外募捐来筹资,①镜心明,重修舞楼增修戏房记(照片),清道光三十年,现存于高平市小会沟村。而民国年间修庙除了村外的捐施之外,伐卖村祖坟与庙东的木材占了很大比重,更有村中大户捐地。②韩□洲,补修关帝庙碑文序(照片),洪宪元年,现存于高平市小会沟村。说明了民国时小会沟村民在外经商的实力下降,该村的经济实力总体上已大不如道光年间。

靖居村文馆修缮碑的碑文中明确记载了当时的捐款来源,嘉庆时期修庙除了村外的布施,还包括本村众多村民的捐款,筹资总数达到了谷48石、银30两、钱129.2千文。而到了光绪年间:

庙中向有崇文会一局,乃先人积钱若干,于二八月间取息以供香火,适□余事与社赀。康先等议修补一事,伊谓工程浩大,一木难支。余谓伊卖树有资,伊即卜树资以助工费……以上共捐钱肆拾陆仟肆百文,卖松栢树入钱贰百伍拾仟文,总共入钱贰百玖拾陆仟肆百文。③李荫崧,重修文庙碑记(照片),光绪七年,现存于高平市靖居村。

通过这段碑文可以看出当时靖居村虽然有专管文馆香火的崇文会,同时也向村外寻求援助,但没有村民的直接参与,只得借助伐卖村中树木以筹资,而卖松柏树木所得钱款约占总数的84%,说明嘉庆至光绪这一时段内,靖居村村民的经济实力的下降。同样的情况也发生在赵庄村、贾家庄等村。这些村庄经济实力的衰落时间范围、下降程度虽然不同,但是衰落的趋势不可逆转,并且时代愈后,草芳里各村经济的衰退愈明显。

(四)草芳里乡村经济衰落的原因

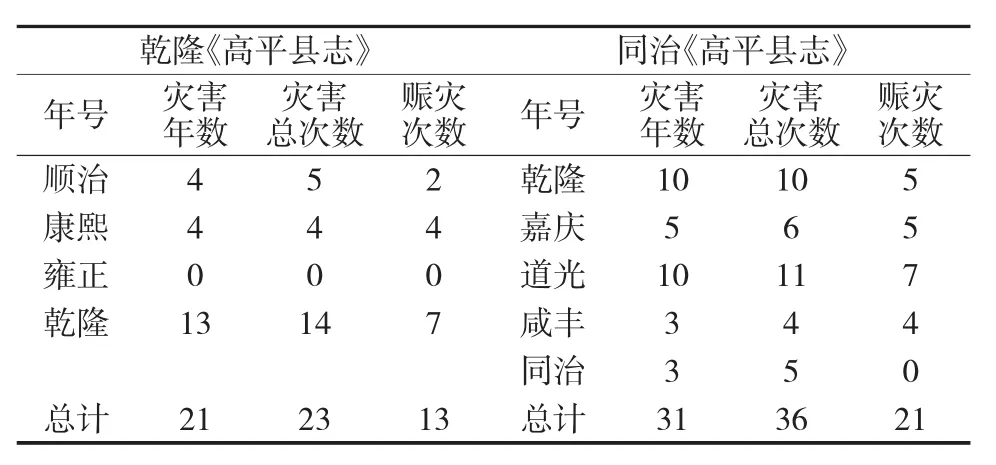

草芳里的经济衰落是清代国家经济总体衰落的缩影,但并不代表没有扭转衰势的可能性,导致该区域衰落无法避免的原因主要是清代高平县频繁的灾害。

在县志祥异、食货、蠲免等部分可以看到清代高平灾害频繁,几乎无岁不灾。详情如下:

表2 清代高平县灾害汇总

河坡村大庙内现存的《禁麦苗记》碑文中记载了:当年冬季大旱,有牧羊的村民为了维持羊群而驱使羊群啃食麦苗,村社对此行为给予严重警告,并立下社规保护麦苗。④锡天宠.禁麦苗记(照片),光绪二十五年,现存于高平市河坡村。可见旱灾影响的不光是农民还有牧羊者等,在旱灾威胁下,牧羊者做出了让其他村民无法接受的行为,引来社内的处罚。由此可见当时草芳里乡村经济的脆弱,极易受到天灾人祸的威胁。

光绪县志里描述了1877-1878年的丁戊奇荒后高平的人口:“嘉庆十二年,户凡四万九千一百九十,男女口凡二十三万八千三百八十八;同治五年,户凡五万六千一百八十,男女口凡二十五万七千三百八十五……光绪六年,户凡二万一千七百一十一,男女口凡十四万二千一百九十五。[5]”单纯从数据角度讲,丁戊奇荒前高平虽然屡次受灾,但人口仍呈现上升趋势,此次大灾却使高平县人口缩减约一半。清代推行摊丁入亩以后,财政收入受人丁数影响较小,但是对于基层而言,人口大量流失,意味着劳动力减少和土地的闲置,对于农事生产的影响无疑是巨大的,最终必然影响到乡村经济。

无情的灾害不断摧残小农经济,草芳里作为高平县百里之一,自然无法避免其造成的该区域内经济的贫弱,乡村经济走向萧条是无法逆转的,时代越靠后,衰败便更加明显。为应对危机各村采取的措施也不大相同,强化与邻村的联系是较为普遍的方式,或者采取售卖村公产这种方式。这一过程中村际关系开始变得复杂。

三、村际关系

修庙活动不仅仅是村民虔诚的表现,往往也反映了村与村之间的关系。现存的碑刻也正好反映了这一区域内的某些关系。该区域村落间的关系可以分为:大村与属村、中心村与其他村的关系、其他类型等。

(一)大村与属村关系

前文所述该地区位于丹河流域源头,村落分布于四条支流。分布于同一支流的数个村因为地缘上的靠近,在日常活动中有天然的亲近。这种天然的分布是构成大村与属村关系的基础,这类关系在四支流内均有分布,但具体情况又不相同。

典型的大村与属村的关系在绝水源沿岸的伞盖村与诸属村。伞盖村张仙翁庙中现存碑刻的记载反映了这种关系:

伞盖村收谷一十五石,南峪庄收谷八石三斗,碾则河收谷三石二斗,卢家坡收谷三石二斗,举棒村收谷一石四斗,崔家岭收谷一石三斗,韩家山收谷九斗五升,山则底收谷六斗二升。[10]

因按亩收钱,得钱五百一十三千四百二十六文……伞盖村地亩钱二百卅七千二百卅六文,南峪地亩钱一百四十二千,举棒村地亩钱卅八千零八文,韩家山地亩钱廿八千二百文,碾则河地亩钱廿三千八百文,山则底地亩钱十八千二百文,东坡力地亩钱十六千二百文,崔家岭地亩钱九千八百文。[10]

从这两段记载中反映了在伞盖村修庙时,作为属村的南峪、碾则河、卢家坡、举棒、韩家山、山则底、崔家岭等村被收取了谷或者地亩钱。在乾隆三十三年重修仙翁庙时借助的是伞盖大村与诸属村的力量,未见这一集团外的捐赠。同时对于其捐款善士也未表明村属,这些善士可能全部为伞盖本村;也有可能是由于村子关系较为亲密,同属于一集团不必注明村属(后者概率更大)。在咸丰二年补修时,虽然借助了村外的资金,如本邑伯方社、王报社、永禄社、掘山社、北王庄、长平驿、西阳社、德义社等,也包括路邑、长邑、凤邑等外邑的捐款。但是属于该集团的捐钱所占比重最大,约88%。由此可见属村在大村的活动中所作的贡献。

赵庄村与小会沟村是以血缘为基础的大村与属村关系:“余祖居赵庄,继迁小会沟。小会沟固赵庄之属庄也,故凡村中赛会之费,余庄任四分之一焉……小会沟社捐谷六十石、赵培绪、赵培绩、赵彩以上各捐钱五千文;赵廷柱、赵廷炜各捐钱四千文;赵□□、赵廷燦、赵世美各捐钱三千文;赵梯隆、赵树范各捐钱二千文;赵梯丹捐钱一千五百文;赵□春、赵金责各捐一千文。①赵梯瀛,《重修真武庙碑》(照片),清道光十八年,现存于高平市(北)赵庄村。”此处明确讲到小会沟是赵庄村的属庄,负责赵庄村真武庙赛会会费的四分之一。在此次修庙活动中小会沟村除出谷60石外,另有46人捐资60.5千文。以清代官方征税每石谷白银九钱计算,小会沟村出资总数,白银方面约占71%,钱约占24%。可见小会沟村在此次修庙中的关键作用。

在调查两村时,赵庄村现任村支书与小会沟村部分老人讲到小会沟村与赵庄村为同一祖先,小会沟村排行老二,赵庄村排行老大。这种带有血缘的关系在此次修庙中也表现出来。而此次《重修真武庙碑》的撰写特意由小会沟村儒士赵梯瀛完成,可见两村关系的密切。

白水河谷内的什善与诸属村的关系维持到现今,什善村委会下有七个大队,除本村两个大队外,后山、东河、小桥、四十亩、坡跟五村各一队。什善村道光年间修庙的维首名单中,共有53人,其中王姓37人,秦姓9人,张姓4人,李姓3人。②赵如愚,□□□□修碑记(照片),清道光十一年,现存于高平市什善村。常书铭主编:三晋石刻大全·晋城市高平市卷[G],太原:三晋出版社。2011.第783页收录部分内容。什善等村村民反映除东河村绝大多数为秦姓外,本村和属村几乎都姓王。③张××讲述(三大士阁看庙人),调查时间:2017年1月16日,高平市小桥村三大士阁。康××讲述,调查时间:2017年1月16日,高平市东河村。王××讲述,调查时间:2017年1月16日,高平市四十亩村。由此可见东河等属村参与到大村的修庙中。小桥村的《创修三大士阁碑记》中记载的“什善村有小桥庄,由来久矣……什善大社捐钱一百串。④斤玉明(昆山),创修三大士阁碑记(照片),同治五年,现存于高平市小桥村。”不仅仅说明了该村为什善属村,更说明了什善大村在其属村的修庙活动中有着较大表现,这与下文所述的大村对小村态度有很大不同。

反观大村对于属村的义务,伞盖与赵庄村在各自属村的修庙活动中表现平平甚至没有出资援助。举棒村的仙翁庙在道光年间有一次修庙活动,现存石碑碑阴记载了草芳里各村的捐钱情况:

伞盖社五千文,掘山社四千文,柳村社、南裕社、什善社、李金耀各钱三千文,靖居社、鹿宿社各二千 草方社一千五,小会沟钱一千二,鸦儿沟、河坡社、崔联奎各钱一千。①韩浚□,重修仙翁庙碑记(照片),清道光二十五年,现存于高平市举棒村。该仙翁庙与伞盖村仙翁庙供奉主神同为张果老。

伞盖村在举棒村的修庙中与集团外其他村的表现类似,只是象征性的提供援助。虽然两个村的两处仙翁庙都是供奉张果老,但这种关系没有使伞盖村担负起大村责任,举棒村也没有收到额外的资助。碾河村作为伞盖村的属村之一,道光年间对观音庙扩建时,虽然花费不菲,但是所有资金均来源于放贷所得利息,未见伞盖村有任何援助。[18]小会沟村于道光二十二年至三十年对关帝庙进行了修缮,从庙内现存石碑上的记载看赵庄村没有任何出资,完全借助了本村自身能力。大村与属村的关系义务往往不是对等的,通常是大村的索取与属村的付出,而属村往往得不到大村庇护与经济上援助。

(二)中心村与其他村的关系

前文已经介绍赵庄村在这一区域内的特殊地位。其特殊地位表现在对于其他村庄修庙活动的漠不关心。在收集到的22通碑刻中,赵庄村只在其他村修庙中出现过一次,为小会沟村补修关帝庙时,赵庄村捐赠了5千文。②韩□洲,补修关帝庙碑文序(照片),洪宪元年,现存于高平市小会沟村。举棒村道光年间重修仙翁庙时,草芳里内除赵庄村外各村都施予了援助。举棒村修庙的时间在赵庄村重修真武庙之后,赵庄村无力援助举棒村这是不可能的,因为在小会沟在同时期正在筹划修庙,正需大笔资金,小会沟村却资助了举棒村1.2千文。③韩浚□,重修仙翁庙碑记(照片),清道光二十五年,现存于高平市举棒村。小会沟虽然捐钱少,却说明这该村同其他村一样收到举棒村的求助,而赵庄村却无动于衷。在赵庄村重修真武庙时却收到了各主要村落还有部分村(除属村外)村民的大量捐款。④赵梯瀛,重修真武庙碑(照片),清道光十八年,现存于高平市(北)赵庄村。这些情况反映了该村虽然对各村修庙活动不热心,却不担心得不到其他村社的资助,说明赵庄村在草芳里各村中享有特定的地位。但是这种地位随着该里经济状况的整体衰落,也逐渐被迫放弃。

(三)其他类型的关系

丹水源河谷内的草芳、鹿宿、河坡等村中庙宇破坏严重,大多数碑刻已经散失,只能依靠贾家庄内的碑刻记载窥探一二。《贾家庄大社重修三元碑记》中记载了:“禁秋大社捐钱七千三百文,孙李大社捐钱四十九千文…… 社首:孙喜保、孙海昌、孙洛当、孙宿仓、李小圪济、李红活。总理:贾泰保、贾张发、贾洛则、贾武华、贾成福、贾金茂、贾改明、贾四则。账务:冯消气、贾圪楼、贾振宗。维首:贾承绪、贾圪都、贾金昌、贾王保、贾香成、安好春、贾计则、贾怜盛、孙丙午、贾小女、贾丑女、炉消梅。社首:贾小武、贾顺成。⑤贾家庄大社重修三元碑记(照片),清光绪三十年,现存于高平市后沟村。”在该村与临近的李家、西窑、河坡四村调查时,⑥西窑村、后沟村、河坡村村民讲述,调查时间:2017年2月4日,高平市西窑村奶奶庙,高平市后沟村三官庙(因采访老人年龄较大,不愿透露姓名),高平市河坡村大庙。村民们反映李家全部姓李,西窑为孙姓,后沟主要为贾姓,河坡主要为孙姓。再接合碑文中孙李大社及社首、总理、账务、维首等名单,可以推断附近村庄的孙李两姓结成了跨越村庄的组织,并且在贾家庄的修庙中活动起到重要作用。虽然贾家庄与李家、西窑、河坡等没有形成类似与绝水河谷各村以及赵庄与小会沟类似的大村与属村关系,但是他们之间结成了某种类型的密切关系。

除了上述各种关系外,通过碑刻资料还发现这一地区具有一定的封闭性,里内以靖居村为南北分界(以北为丹水源河谷与白水河谷,以南为绝水源河谷与长平水河谷),南北交往不密,同时各不同支流间的活动也比较少,村与村间的活动更多局限于本支流内。嘉庆年间靖居村修缮文庙,仅有3个村参与——相邻的掘山、南峪、伞盖,而这些邻村均为个人捐款,没有以村为名义捐赠,以北各村未参与,长子县的几个村庄却参与。康熙年间后沟村修三元庙时参与的邻村为草芳、鹿宿、河坡三村,同样是以个人名义捐赠。长平水支流内各村可能因为又属于柳村等村,仅见于举棒村道光年间修缮仙翁庙与小会沟村民国初修缮关帝庙。综上所述该区域内各村庄之间经济交往并不密切,村与村之间的关系比较疏远。

四、结语

草芳里作为高平县百里之一,虽然有着较为便利的交通,但是受限于当时高平县整体的经济情况,再加之频繁的自然灾害和高利贷的盘剥,整体的经济能力在清至民国期间较为贫弱。这一地区纪念神庙修缮的碑刻反映了该地区经济实力衰落的情况,受频繁的自然灾害与民间高利贷剥削的影响,乡村萧条成为无法逆转的现实。

神庙活动中各村庄的权利与义务反映的草芳里存在的大村与属村、中心村与其他村、以及其他类型的关系,这些关系以乡村经济衰落和对外联系角度来看,会发现大村与属村的关系伴随着该区域内经济的衰退而开始松动,大村不能给属村提供相应的回报,这种从属关系便逐渐淡化,大村对属村控制下降,属村逐渐摆脱附属地位。而中心村也伴随着经济的不断下滑,也不得不参与到其他村庄的神庙活动中,以维持双方的联系。

草芳里作为高平百里之一,其乡村经济的衰落是清代高平县神庙活动下乡村经济能力的一个表现方面,草芳里的村际关系对于探究高平县的农村地区的神庙活动中各村之间的关系也有一定的价值。