太空问答?

航天员穿航天服是个什么体验?

航天服特别沉,重达十几千克,虽然在太空中完全失重,但要在地面训练时穿起来却并不容易。除非经过专业训练,一个人很难独立穿进去。在穿戴时需要从腰部以下钻进去,再把上部分套在身上,然后才能艰难站起来,给自己做密封、戴手套、戴头盔。

航天服在太空中相当于一个小空调,提供气压、温度、湿度和氧气,因此还需要携带一个功能箱,导致它很重。我国最早的航天服甚至有身高要求,超过172以上就会穿戴困难。不过为了方便航天员操作,航天服在一些很重要的环节,比如人关节的移动部位,尤其是手部,做了很多优化。因此穿上它很有一种在机器“高达”中控制一切的感觉。

GPS和北斗在太空中能用么?

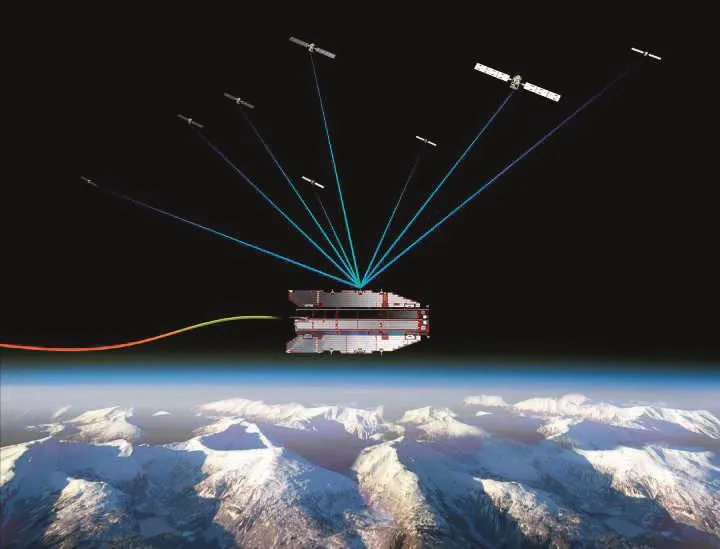

我们日常生活中已经习惯查询电子地图,其中自动显示我们位置的就是GPS和北斗系统计算而来的。这些卫星飞在距离地面20000公里高的轨道,我国的北斗甚至有卫星飞在36000公里高的轨道,可谓登高望远。

因此,只要比GPS和北斗飞得低的卫星,都可以在太空中使用它们进行定位。而且由于大气层几乎不存在,它们受到的干扰很小,在使用一些复杂模型校正的情况下,它们的定位精度甚至可以达到1厘米级别!

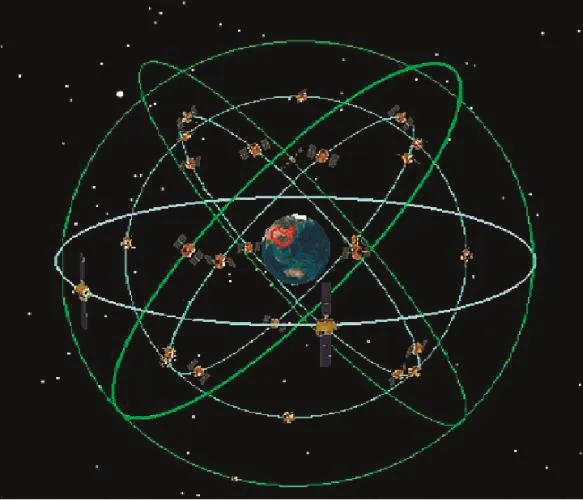

世界上的卫星定位系统都有哪些?

大家最熟悉的恐怕是美国的GPS,它从上世纪80年代开始建设,现在已经成为一个稳定的全球覆盖网络。除此之外,苏联/俄罗斯也发展出了自己的一套卫星定位系统,叫做格罗纳斯(GLONASS)。欧盟也在发展类似的伽利略导航系统(Galileo),这些都是覆盖全球的系统。印度和日本也发展了只适用于本国的区域系统。

此外,不得不提的是我国北斗卫星导航系统,它的目标也是覆盖全球,提供全球高精度定位服务,比起GPS各有千秋甚至有过之而无不及。目前,北斗卫星导航系统已经进入最后的第三建设阶段,估计在2020年就将实现全球高水平服务。

GPS到底是军用系统还是民用系统?

它的本质是军用系统,是美国空军研发、建设和维护的,自然以服务军事为主。但是它也开放了大量的民用空间,毕竟可以从商业化和民用中赚到不少的钱来维护该系统。

GPS是个军民两用的系统,美国的飞机导弹在使用,世界各国人民的手机定位也在使用。不过相信你也想得到,这两个的精度差别非常大,民用精度仅仅在1米级别,而军用的可以轻松达到厘米级,基本指哪打哪儿。

虽然被降级了,但冥王星还有可能回归行星行列么?

不可能。

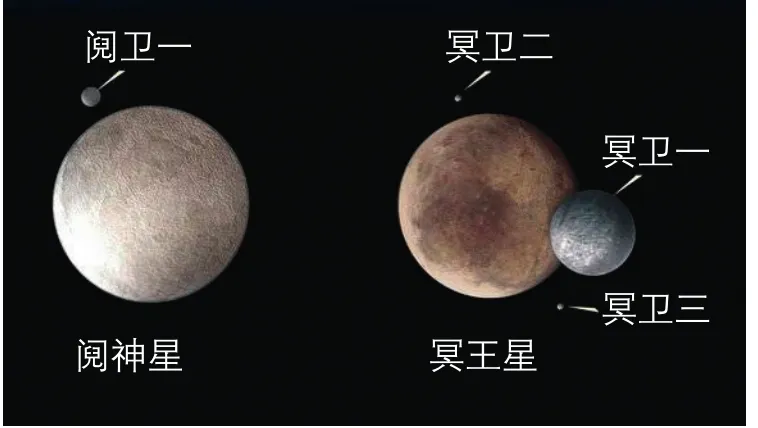

冥王星是在1930年被发现的,随后保持太阳系第九大行星位置直到2006年。但是期间人类发现了很多体积重量比它还大的天体,虽然不少都是卫星(围绕行星运动,而行星围绕恒星运动),不足以挑战它的地位。

但是2005年发现的阋神星成为压垮它地位的最后一根稻草。它围绕太阳运动,而且比冥王星更大更重,如果按照这个标准也应该被叫做行星,更何况还有好几个比冥王星小的类似天体,加一起太阳系差不多就有15大行星了,根本记不过来。后来科学家们决定让它们集体降级为矮行星,只保留八大行星。

太空中失之毫厘谬以千里是种什么样的体验?

太阳系内的星际旅行动辄几十亿公里且持续数年,但航天器轨迹的规划可谓精细到极致。以费时近十年从地球前往冥王星的新视野号为例,它是人类历史上飞离地球时相对太阳速度最快的飞行器,超过了惊人的45000米/秒,要知道普通的家用汽车高速公路上行驶速度仅为30米/秒。

在前往冥王星的路上,2007年9月25日,这个超过500千克重的航天器发动机工作了937秒,速度改变仅为2.37米/秒,相对于它的巨大速度可以忽略不计。但科学家们不能这么想,因为一点都不能差,否则就到不了冥王星了。

为什么航天技术如此昂贵?

米尺比卷尺贵,教学刻度尺更贵,千分尺比它们还要贵很多,价格与精度成正比。

而航天是一种在毫米微米乃至纳米尺度上“刀尖起舞”的技术,需要的材料加工和装配精度远远超过普通人的想象,更何况复杂的集成电路和芯片需求,这导致航天领域内器件的加工极其艰难,极少能量产,自然价格直线上升。

举个例子,民用手机GPS定位芯片/接收机已经便宜到了一瓶水的价格,但卫星上用的高精度接收机可以买好几辆宝马汽车了。