近30年国内外节事活动游客参与动机研究述评

许忠伟 黄 彬

(北京第二外国语学院经贸与会展学院 北京 100024)

引言

随着奥运会、世博会等节事在中国的成功举办,我国大型节事活动发展迅速,每个城市甚至一些小城镇都会组织自己的节事活动。这些节事活动的主要作用是展示当地文化或塑造城市形象,同时也能够产生巨大的经济效益,并促进当地的社会团结(Yolal,Cetinel & Uysal,2009)。学者们除了对大型活动的开发管理、经济影响和营销策略等方面进行研究外,越来越多地关注参与者的动机研究(Ralston & Hamilton,1992;Getz,1998)。对游客的参与动机进行分析有助于进行节事活动的市场预测、资源开发及营销推广。国外已有的研究大多是围绕节事活动参与动机维度(Nicholson & Pearce,2001)、参与动机的影响因素(Schneider & Backman,1996)等方面展开,而国内对节事活动的动机研究还处于起步阶段,大都是针对特定目的地(杨会娟、蔡君,2007;侯睿智,2012)、特定群体(张洁,2010)的研究。本文从节事参与动机基础理论、研究方法、动机维度及动机与其他影响因素关系的研究等方面对节事活动游客参与动机展开论述,并指出未来的研究方向。

一、节事参与动机基础理论

从心理学角度看,动机是一种由内部因素激发、引导和整合的个人行为(Iso-Ahola,2014),由内在动机和外在动机共同决定,内在动机是指个体志愿从事行为,外在动机则是外在诱因导致的结果(Deci,1985:10~25)。大多数心理学家认为动机主要是由内部因素决定的,而参与节事活动是动机的行为表象,那么参与节事活动的动机是由于内部因素激发所引导的行为,因此结合已有的动机定义,本文界定节事活动游客参与动机为推动个体参与节事活动的内在驱动力。

对节事活动参与者的动机(以下简称参与者动机)的研究主要以心理学领域的相关理论为基础。西方学者对动机理论的研究成果较多,具有代表性的有马斯洛的需求层次理论、Pearce的旅行需求模式、驱力理论、诱因理论、期望价值理论和成就目标理论等。其中,被旅游领域引用最多的是驱力理论、诱因理论和期望价值理论(刘纯,2004)。

英国学者唐曼将上述理论(驱力理论、诱因理论和期望价值理论)结合起来,认为参与者动机可分为内在的和外在的动机,内在动机包含以驱力为基础的情感因素(推的因素),外在动机包含认知因素(拉的因素)。Dann将唐曼的观点应用于旅游领域而形成了推拉理论,即:推的因素是内在的,是由于不平衡或紧张引起的动机因素或需求,它促使旅游动机的产生;拉的因素是外在的,与景点及目的地自身属性相联系,由旅游者对目标属性的认知所产生,影响目的地的选择(张宏梅、陆林,2005)。根据推拉理论,学者们对参与者动机维度进行了研究,例如Crompton(1979)确定了9种动机,包括7种社会心理动机或推动型动机、2种文化动机或拉动型动机;Getz(2002)进一步指出推动因素为参与者自身的社会心理动机,如逃离、自我发现、放松、追求名誉、家庭团聚、社交等,而拉动因素则与目的地相关,如猎奇等。推拉理论已被诸多旅游学者接受,并在实际的旅游动机研究中被广泛应用。

Iso-Ahola(2014)提出了逃离—寻求理论。逃离二分法包括两个动机维度——逃离和寻求,“逃”指个体摆脱其所处个人环境或人际环境的渴望,“寻”指个体想通过到一个新环境旅游获得某种心理上的(内在的)回报。Crompton和Mckay(1997)认为Iso-Ahola的逃离—寻求理论与推拉理论的动机维度相似,Iso-Ahola把“寻”理解为通过新环境寻求心理上的回报(社会心理需求),Dann把“拉”定义为对目标属性的认知。逃离—寻求二分法已被学者们广泛地应用于节事活动动机的研究中。如Uysal、Gahan和Martin(1993)根据Iso-Ahola的逃离—寻求理论提出了美国南卡罗莱纳州乡村玉米节的研究框架,得到5个动机维度:逃离、刺激、新奇、社交和家庭团聚。Crompton和Mckay(1997)引用了需求层次理论、逃离二分法以及推拉理论等3个分析框架对个人动机进行分类。

还有一些学者提出了其他的动机理论模型。例如Beach等人建立了包含知识因素、社会因素、技能掌握因素和逃避刺激因素在内的休闲动机等级模型(Uysal,Gahan & Martin,1993);Pulog提出自我中心型(psychocentric)和多中心型(allocentric)两个极端,他认为绝大多数人是属于两个极端之间的中间类型(约翰·斯沃布鲁克、苏珊·霍纳,2004)。已有节事动机的研究大多是基于推拉理论形成的,未来的研究仍需不断深入,以期发现新的理论。

二、节事动机研究方法

节事活动参与者的动机是复杂多变的,因此其研究方法必然是多元化的。国外对参与者动机的研究从单一的研究方法,如Lee(2000)通过方差分析来研究不同国家游客动机的差异,逐渐发展到多种研究方法的共同使用(Prebensen,Woo & Chen,et al.,2012),其中用到较多的是方差分析(Mohr,Backman & Gahan et al.,1993;Kim,Lee & Klenosky,2003)、因子分析(Dewar,Meyer & Li,2001;王洋、张建涛、陈珂等,2015)和聚类分析法(Lee & Lee,2001;Beh & Bruyere,2007;Thompson & Scho fi eld,2009)。国内对节事活动参与者动机的研究起步较晚,但发展较快,学者们借鉴国外研究的经验逐步加深对节事动机的研究,其中使用较多的研究方法是因子分析(张洁,2010;朱诗荟、姜洪涛,2012),也涉及聚类分析(杨会娟、蔡君,2007)、方差分析等,如龙涛和张延平(2011)采用因子分析和回归分析法研究大型活动中志愿者的参与动机以及动机与岗位服务满足感之间的关系。综合已有研究,可以发现因子分析主要用于确定节事活动参与者主要的动机维度,方差分析用于研究不同类型活动之间动机的差异,聚类分析用于划分参与者类型以明确不同类型参与者的主次动机,结构方程模型用于研究参与者动机与其他因素(如满意度等)之间的关系。

有学者曾提出定性方法的研究更适合理论基础不强的主题,因为它们有助于发现更完整的无偏差的动机信息(Dann & Phillips,2001)。当前的节事活动参与者动机研究多注重定量分析,但实际上这一领域的研究还处于发展阶段,缺乏相应的理论支撑,因此定性研究能更深入地对参与者动机进行分析。在以后的研究中采用定性和定量相结合的方法或许更有助于对这一主题的理解。

三、节事动机维度研究

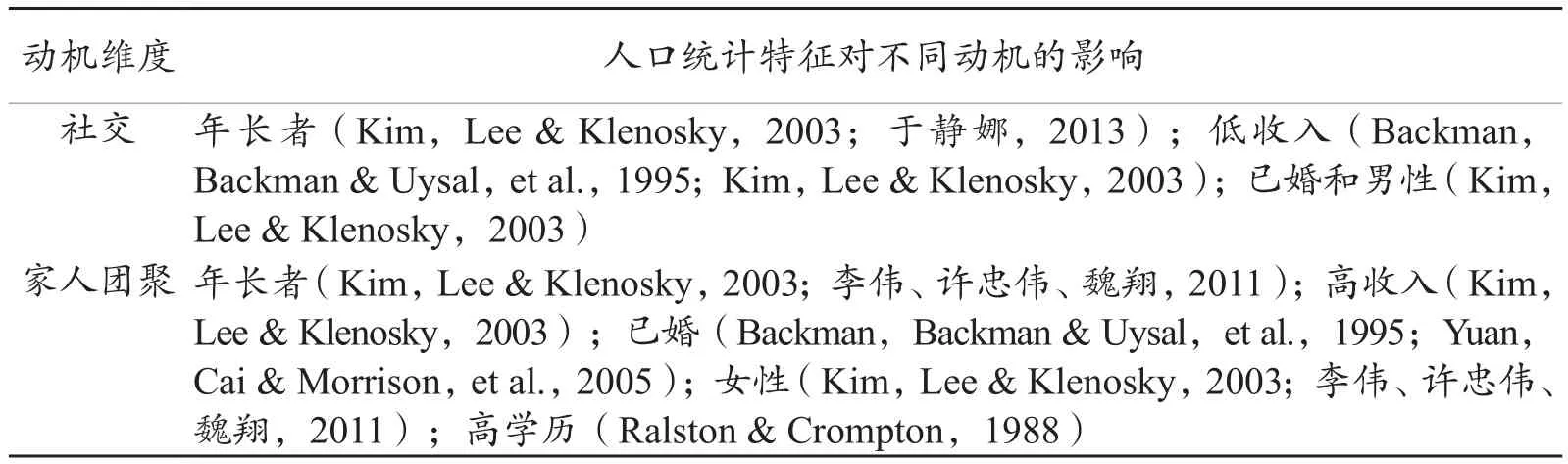

Ralston和Crompton(1988)最先开始关于活动参与者动机的研究,他们开发了由48个参与者动机因素构成的量表,并测量每个动机因素的重要性,得出节事活动参与者的动机主要有7个方面:寻求刺激、家庭和睦、社交、结交新朋友、学习、逃避和怀旧。之后越来越多的学者参与了对节事活动动机维度的研究,例如Uysal(1991)等利用1985年美国快乐旅行节庆活动的数据来研究参与者的动机,提出了5个动机维度:兴奋、外部、家庭、社交以及放松。他们的研究结果与Ralston和Crompton的研究没有多大差异。根据不同的动机理论和各自的研究设计,学者们确定了具体的动机维度。表1列出了出现频率相对较高、具有一般性的维度和其相应的研究文献。

表1 节事活动参与者主要动机维度及其研究文献Tab.1 Main motivation dimensions and literatures for the motivation study on the festival activitiy participants

对该领域主要文献的分析表明:社交、家人团聚、逃离、猎奇、刺激、文化探索是出现次数较多的6个动机维度。其中,出现次数最多的动机是“社交”,社交来自于与群体进行交流的需求(Crompton & Mckay,1997)。社交之所以成为节事动机维度中重要的一个维度,是因为旅游动机是以人为主体的,而不是以目的地为主体,大多数参加这个活动的人都是拥有相同兴趣的(Scho fi eld,Thompson & Dickinson,et al.,2007),而活动为人们提供与朋友或其他人一起享受节庆以及认识新朋友的机会。家人团聚是为了加强与家人的联系(Crompton & Mckay,1997),研究发现根据不同的婚姻状态家人团聚的重要性也不同(Uysal,Gahan & Martin,1993;Backman,Backman & Uysal,et al.,1995),一般未婚者大多是与朋友一起参与活动,而已婚者与家人一起参加的较多。逃离的目的是减轻压力(Li,Huang & Cai,2009),Foster和Robinson(2010)把“逃离”定义为“逃离日常生活以及改变一个人的日常生活,从生活压力中恢复”。猎奇是为了通过愉快的旅行寻求新的、不一样的体验,是出于体验刺激、冒险和惊喜以及缓解乏味的需要(Crompton & Mckay,1997)。刺激包括体验有趣的或者令人激动的事情从而产生刺激或新奇的感觉(Foster & Robinson,2010)。文化探索是为了学习和体验某一地区的风俗和文化(Lee & Lee,2004),Allen、O’Toole和McDonnell(2005)把“文化探索”定义为“了解其他文化以及进行文化体验的需求”。除了以上这几个主要的动机维度,常见的动机维度还包括娱乐(Li,Huang & Cai,2009)、学习(Ralston & Crompton,1988)、放松(Ralston & Crompton,1988)等。

另有一些学者对节事活动参与者动机的普遍性进行了研究,得到的研究结果不尽相同。一些研究表明节事活动的类型可能会改变参与者的动机(Scho fi eld,Thompson & Dickinson,et al.,2007;Egres & Kara,2014),例如Scott(1996)、Nicholson和Pearce(2000;2001)分别对美国俄亥俄州东北部的3个节事活动(昆虫节、假日灯光节和枫叶节)和新西兰的4个节事活动(2个美食节、1个航展和1个乡村音乐节)进行比较研究。Scott发现参与3个节事活动的游客动机有以下6个,即社交、家庭团聚、逃离、观光、刺激和猎奇,但这些动机的重要性随着节事活动的主题不同而改变,例如参加昆虫节的首要动机为家庭团聚,而参加枫叶节的首要动机为观光;Nicholson等发现参加2个美食节的游客主要动机均为社交,参加航展和音乐节的游客主要动机为猎奇和娱乐。Yolal、Woo和Cetinel等(2012)对土耳其的国际音乐节游客动机是否会随着不同节庆活动内容(交响乐、摇滚、世界音乐、舞蹈、芭蕾和戏剧)而改变进行了研究,发现游客参与不同类型节庆活动的动机存在较大差异。

而另一些研究发现节事活动参与者的动机维度相似。Crompton和McKay(1997)在对一个嘉年华活动(包括60个不同的非体育活动和13个体育活动)进行研究时没有发现游客参与动机存在显著性的差异,但Nicholson和Pearce(2001)认为Crompton等的研究中将一个节日内的5种不同类别的活动(游行、气球、美食、音乐和展览)视为不同类型的事件是有问题的;Dewar(2001)使用了与Schneider等研究阿拉伯文化节非常相似的问卷对哈尔滨冰雪节游客参与动机进行了研究,结果发现两个不同文化背景下的游客参与动机维度相似。同样的,Kim、Goh和Yuan(2006)的研究也发现,参加巴西国际环保电影节的游客首要动机是家庭团聚和社交,而与节日主题相关的动机则不明显,但他们认为这可能是由于这个活动举办时间较短且未进行广泛的宣传推广,以致游客参与动机与活动主题关联性较小。Li和Petrick(2006)指出有必要通过心理学、社会学和市场营销学等学科去研究具有普适性的动机维度,用这些学科的理论来支撑节事活动游客参与动机的研究。随着研究的不断发展,学者们逐渐倾向于从其他方面对节事活动游客参与动机进行分析,如研究影响节事动机的因素等。

四、节事动机与其他影响因素关系的研究

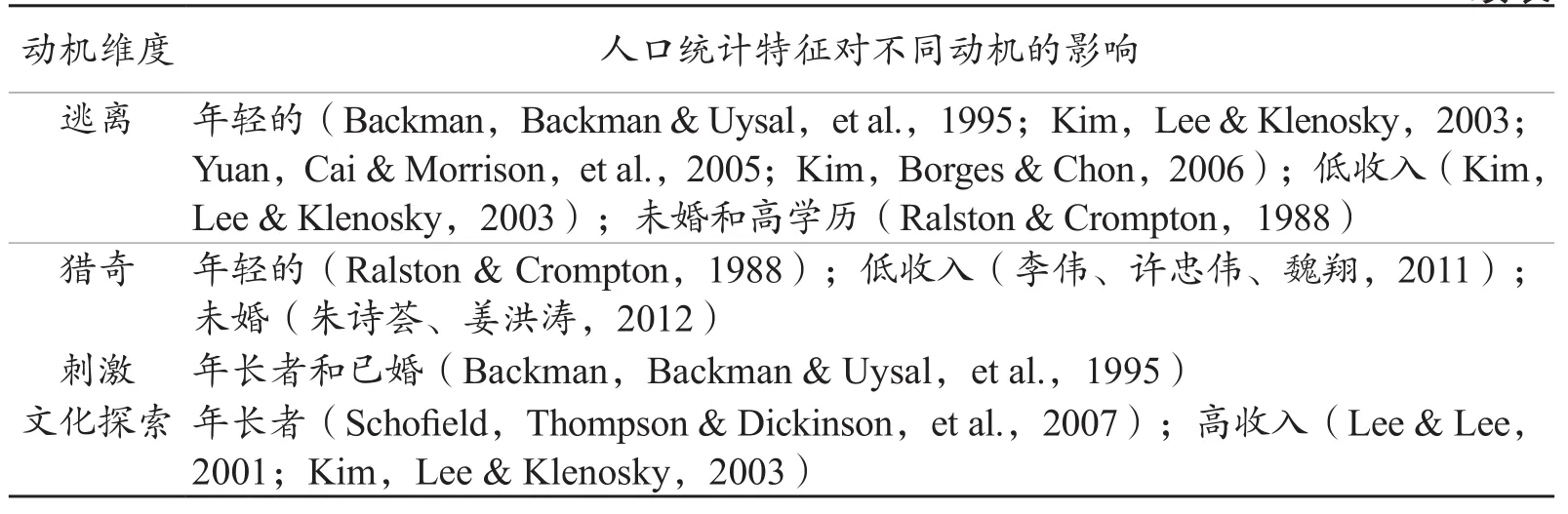

1.与人口统计特征关系的研究

参与者动机随人口统计特征的变化而变化,研究不同人口统计特征的游客在节事动机方面的差异对节事活动的未来发展具有指导意义。已有研究对游客性别、年龄、收入、婚姻状况等方面的动机差异进行了研究,得到了一些相类似的结果(见表2)。

表2 节事活动参与者动机与人口统计特征关系研究Tab.2 Study on the relationship between the motivations and demographic characteristics of festival activitiy participants

续表

总结已有的研究发现,“社交”动机与收入、年龄、婚姻状况和性别相关,年龄较高、低收入、已婚和男性的参与者的社交动机较强,而Yolal(2009)对土耳其一个主要城市节日游客的人口特征与参与动机的研究中发现,年长者和高学历人员的社交动机较低,他指出这可能是由于这两类人更关注社交所需的成本,并且发现年轻的游客更加重视“社交”动机;Scho fi eld、Thompson和Dickinson等(2007)在对一个体育活动进行研究时发现女性社交动机高于男性,而男性则比较关注活动本身,这可能是由于研究对象是体育活动而影响其研究结果。“家庭团聚”动机与婚姻状况、年龄等相关,年龄较高者、已婚、女性、高收入者的家人团聚动机较强,高学历的参与者动机较弱,至于为什么高学历的游客家庭团聚动机较弱还有待进一步研究。“逃离”动机与年龄等相关,年轻的、高学历、低收入参与者的逃离动机较强,未婚的参与者逃离动机大于已婚者。“刺激”动机与年龄、婚姻状况等相关,年长者和已婚者的动机较弱,这是可以理解的,因为年轻人大多喜欢去冒险。“文化探索”动机与收入、年龄相关,高收入游客的文化探索动机较强,这与他们的需求有关,马斯洛需求层次理论认为某一层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展,高收入的游客具备条件去寻求精神上的满足。另外,年长者的动机较弱,可能与其阅历有关。心理学研究认为好奇心取决于已知,人对于自己认为知道的答案好奇心程度最低(凌寒,2016),随着年龄增长,阅历逐渐丰富,年长者的文化探索的动机就逐渐减弱。“猎奇”动机与婚姻状况、收入等相关,未婚、低收入游客的猎奇动机较高,而Yolal等的研究发现年长者的猎奇动机比年轻人强。在每个动机维度研究中,学者们的研究结果大多一致,但也存在一定差异,这可能与其所研究的节事活动类型有关,也可能是存在别的原因,还有待进一步的研究。另外,对节事动机与人口统计变量关系的研究大多只是描述性的分析,并未深入探讨诸如为什么年龄与社交动机有关联等问题。

2.与节事活动类型关系的研究

余青、吴必虎和殷平等(2004)认为节事活动是以某一地区的地方特性、文脉和发展战略为基础举办的一系列活动或事件,主要有节日、博览会以及有特色的文化、体育活动。分析已有节事动机的相关研究,发现不同类型节事活动的参与者动机存在差异,即使有相似动机,但各个动机维度的重要性也不同。本文总结了学者们研究较多的节事活动及其参与者的主要动机(见表3)。

表3 节事活动类型与节事活动参与者动机关系的研究Tab.3 Study on the relationship between festival activity types and the motivations of festival activitiy participants

不同主题节事活动的参与者动机会有所不同,如美食节、啤酒节等节日活动的游客寻求刺激、社交的动机较强;文化活动的游客文化探索动机较强;国际性节事如世博会、博览会的游客则注重文化探索、社交等动机。如Dewar(2001)对哈尔滨冰雪节游客参与动机进行了研究,发现其社交和猎奇动机最强;Lee、Lee和Wicks(2004)对2000年庆州世界文化博览会进行研究时发现,游客主要动机是文化探索。以上研究表明,人们参与节事活动的动机并非一致,即使是同一个类型的活动,游客参与的动机还是会存在差异,但主要的节事活动参与动机还是社交、家人团聚、逃离、猎奇、刺激、文化探索等。另有学者陈楠和苗长虹(2015)在对开封清明文化节进行研究时发现,随着生活节奏的加快,人们参与节事活动有逃离、猎奇、文化探索等动机,但与同事或家庭一起参与活动的动机(社交和家人团聚)更具重要性。这一结论是否对所有类型的节事活动都适用还需要学者们进行广泛深入的研究。不同类型节事活动中的参与者动机差异研究可以为节事活动的市场营销工作提供指导意见。

3.跨文化比较研究

营销学认为文化是消费者行为的基本决定因素之一,将文化因素纳入节事活动参与者动机的研究很有必要。Schneider和Beckman(1996)首先提出节事动机跨文化研究的必要性,并对在北美的文化背景下分析得出的动机维度是否也在其他地方适用进行了分析。他们研究了亚洲的一个文化艺术节,发现虽然节事动机因子的顺序或重要性与其他研究不同,但一些动机因素是相同的。这一结论在之后对不同区域,如意大利(Formica&Uysal,1995)、韩国(Lee,2000;Lee,Lee & Wicks,2004)和中国(Dewar,Meyer & Li,2001)等进行研究的过程中都得到了印证。Formica和Uysal(1995)对意大利翁布里亚爵士音乐节进行了研究,比较本地居民和非本地居民的参与动机,发现本地居民认为社交因素很重要,而非本地居民则更倾向于娱乐动机;Lee、Lee和Wicks(2004)对2000年世界文化博览会的游客动机维度进行了研究,并分析了国内外游客的动机差异,发现国内游客倾向于家庭团聚,而国外游客则注重社交;Scho fi eld、Thompson和Dickinson等(2007)也研究了人口统计变量(游客来源、性别和年龄)对参加2005年蒙古国那达慕节的游客参与动机的影响,其中游客来源是按照蒙古国国内与国际游客来区分的,研究发现国际游客参与活动比较关注文化方面,蒙古国国内游客更为注重休闲和家人团聚等方面。在以上的一系列研究中,学者们都进行了与Schneider等类似的研究,考虑不同文化背景对游客动机的影响,得到的动机维度大多与Schneider的相似,差异主要体现在动机因素的重要性排序不同,可能是由于他们研究的对象大多是文化类型的活动,类型较单一,研究得到的结论还需要不断拓展。

已有的研究大多以地域来划分游客,虽然这些研究对了解节事活动市场作出了一定贡献,但是以地域或种族来区分不同的文化低估了造成动机差异的文化背景因素的作用(Earley & Singh,1995)。有学者提出使用网格/团体文化理论来确定不同的文化背景(Li,Zhang & Cai,2016),并使用这一理论对文化与旅游动机之间的关系进行研究。在未来的研究中或许可以借鉴这一研究视角来进行节事活动游客参与动机的跨文化研究。

4.与行为关系的研究

Deci和Ryan(1985:3~10)认为人类的每个行为都是在一系列动机的驱动下产生的,并且是否参与某项活动是由内在动机和外在动机共同决定的。大多数的研究表明内在动机与参与行为之间存在一种很强的正向关系(Alexandris,Tsorbatzoudis & Grouios,2002)。关于节事动机与行为关系的研究还处于不断发展阶段,已有研究主要包括两方面:动机对忠诚行为的影响(忠诚度表现为再次参与和向其他人推荐);动机对满意度产生影响,而满意度对再次参与行为产生影响。在动机与忠诚度的研究中,Yoon和Uysal(2005)的研究认为内在动机(如家庭团聚、放松等)对行为忠诚有直接的影响,但没有对动机如何影响行为忠诚进行深入研究;Scho fi eld、Thompson和Dickinson等(2007)研究了2005年蒙古那达慕节游客参与动机与未来意向的关系,发现文化探索因素对游客再次参与意愿影响最大;Croes和Lee(2015)研究了加勒比海南部库拉索岛的音乐节,与Yoon等的发现一致,他们认为动机影响忠诚度,并且发现并不是所有的动机因素对忠诚度都有影响,只有与音乐节相关的动机才对观众的忠诚行为产生影响。在动机对满意度的影响研究中,Smith、Costello和Muenchen(2010)进行了一个国际美食节游客参与动机对满意度及行为意向的影响研究。在他们的研究中,动机分为拉动因素和推动因素。拉动因素(食品、基本服务和支持服务)与顾客的满意度有关,顾客满意度越高,那么再次参与的可能性越高;推动因素(活动本身、活动新颖性和社交)与满意度相关性较小甚至没有关系。已有的研究结论大多是针对文化类型的活动(如音乐节、美食节),是否适用于其他类型的活动还有待进一步研究。另外,由于节事动机与行为的研究还处于发展阶段,研究成果不够丰富,未来的研究需要继续去探讨游客动机对其行为的影响。

结论与展望

通过对近30年节事活动游客参与动机研究成果的梳理和阐述,不难发现:(1)从研究方法上看,由原来的借助心理学、旅游领域的动机概念性研究转为比较深入的定量或质性研究方法,主导研究手段仍然是通过对节事游客做问卷调查收集信息,再做数据分析得出研究结论,而心理学中研究动机比较成熟的观察法、实验法和混合研究法并没有应用到本研究领域中。(2)从研究对象上看,从单个特定节事活动游客参与动机研究,发展到研究一般节事活动的游客参与动机,在理论上节事活动参与动机研究的普适性在逐步增强。(3)节事活动的独特性与游客的个性化影响了研究结论的稳定性,使研究之间的继承与发展受到了一定的影响。

未来研究的方向:(1)研究节事活动参与动机的学者大多是旅游领域的,往往用研究旅游的动机框架研究节事活动的参与动机。但游客节事活动参与时间比一般旅游活动的时间短得多,随机决策在节事活动参与中表现得非常明显,节事参与动机与旅游动机的区别是将来需要研究的一个方面。(2)目前该领域的研究大多回答“为什么参加节事活动”,而参与节事活动是一个过程而不是一个瞬间,在节事活动的持续时间内哪些环节、内容的设计会影响到已经在活动现场的游客的参与程度是需要进一步研究的问题。

[1]Alexandris K,Tsorbatzoudis C,Grouios G.Perceived constraints on recreational sport participation:Investigating their relationship with intrinsic motivation,extrinsic motivation and amotivation[J].Journal of Leisure Research,2002,34(3):233~252.

[2]Allen J,O’Toole W,McDonnell I,et al.Festival and Special Event Management[M].3rd ed.Milton,Queensland:John Wiley & Sons,2005.

[3]Backman K F,Backman S J,Uysal M,et al.Event tourism:An examination of motivations and activities[J].Festival Management and Event Tourism,1995,3(1):15~24.

[4]Beh A,Bruyere B L.Segmentation by visitor motivation in three Kenyan national reserves[J].Tourism Management,2007,28(6):1464~1471.

[5]Bowen H E,Daniels M J.Does the music matter? Motivations for attending a music festival[J].Event Management,2005,9(3):155~164.

[6]Croes R,Lee S H.Women at a music festival:Biological sex de fi ning motivation and behavioral intentions[J].Event Management,2015,19(2):275~289.

[7]Crompton J L,Mckay S L.Motives of visitors attending festival events[J].Annals of Tourism Research,1997,24(2):425~439.

[8]Crompton J L.Motivations for pleasure vacation[J].Annals of Tourism Research,1979,6(4):408~424.

[9]Dann G,Phillips J.Qualitative tourism research in the late twentieth century and beyond[A].Faulkner B,Moscardo G,Laws E.Tourism in the Twenty-First Century:Re fl ections on Experience[C].London:Continuum,2001.

[10]Deci E L,Ryan R M.Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior[M].New York:Plenum,1985.

[11]Dewar K,Meyer D,Li W M.Harbin,lanterns of ice,sculptures of snow[J].Tourism Management,2001,22(5):523~532.

[12]Earley P C,Singh H.International and intercultural management research:What’s next?[J].Academy of Management Journal,1995,38(2):327~340.

[13]Egres I,Kara F.Motives of tourists attending small-scale events:The case of three local festivals and events in Istanbul,Turkey[J].GeoJournal of Tourism and Geosites, 2014,14(2):94~110.

[14]Formica S,Uysal M.A market segmentation of festival visitors:Umbria Jazz festival in Italy[J].Festival Management & Event Tourism,1995,3(4):175~182.

[15]Foster K,Robinson P.A critical analysis of the motivational factors that in fl uence event attendance in family groups[J].Event Management,2010,14(2):107~125.

[16]Getz D,Cheyne J.Special event motives and behavior[A].The Tourist Experience[C].London:Continuum,2002:137~155.

[17]Getz D.The impacts of mega events on tourism:Strategies for destinations[A].Cauthe 1998:Progress in Tourism and Hospitality Research:Proceedings of the Eighth Australian Tourism and Hospitality Research Conference[C].Canberra,A.C.:Bureau of Tourism Research,1998.

[18]Hamarat B,Duran E.Festival attendees’ motivations:The case of international Troiafestival[J].International Journal of Event and Festival Management,2014,5(2):146~163.

[19]Iso-Ahola S E.The social psychology of leisure and recreation[J].Nutrition Journal,2014,46(1):1~8.

[20]Kim H,Borges M C,Chon J.Impacts of environmental values on tourism motivation:The case of FICA,Brazil[J].Tourism Management,2006,27(5):957~967.

[21]Kim S S,Lee C K,Klenosky D B.The in fl uence of push and pull factors at Korean national parks[J].Tourism Management,2003,24(2):169~180.

[22]Kim Y H,Goh B K,Yuan J X.Development of a multi-dimensional scale for measuring food tourist motivations[J].Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism,2010,11(1):56~71.

[23]Lee C K,Lee Y K,Wicks B E.Segmentation of festival motivation by nationality and satisfaction[J].Tourism Management,2004,25(1):61~70.

[24]Lee C K,Lee T H.World culture expo segment characteristics[J].Annals of Tourism Research,2001,28(3):812~816.

[25]Lee C K.A comparative study of Caucasian and Asian visitors to a Cultural Expo in an Asian setting[J].Tourism Management,2000,21(2):169~176.

[26]Li M M,Huang Z W,Cai L P.Bene fi t segmentation of visitors to a rural communitybased festival[J].Journal of Travel & Tourism Marketing,2009,26(5~6):585~598.

[27]Li M M,Zhang H Q,CaiL A.A subcultural analysis of tourism motivations[J].Journal of Hospitality & Tourism Research,2016,40(1):85~113.

[28]Li X,Petrick J F.A review of festival and event motivation studies[J].EventManagement,2006,9(4):239~245.

[29]Matheson C M,Rimmer R,Tinsley R.Spiritual attitudes and visitor motivations at the Beltane fi re festival,Edinburgh[J].Tourism Management,2014,44(13):16~33.

[30]McDowall S.A comparison between Thai residents and non-residents in their motivations,performance evaluations,and overall satisfaction with a domestic festival[J].Journal of Vacation Marketing,2010,16(3):217~233.

[31]Mohr K,Backman K F,Gahan L W,et al.An investigation of festival motivations and event satisfaction by visitor type[J].Festival Management and Event Tourism,1993,1(3):89~97.

[32]Nicholson R E,Pearce D G.Why do people attend events:A comparative analysis of visitor motivations at four South Island events[J].Journal of Travel Research,2001,39(4):449~460.

[33]Nicholson R,Pearce D G.Who goes to events:A comparative analysis of the pro fi le characteristics of visitors to four South Island events in New Zealand[J].Journal of Vacation Marketing,2000,6(3):236~253.

[34]Prebensen N K,Woo E,Chen J S,et al.Motivation and involvement as antecedents of the perceived value of the destination experience[J].Journal of Travel Research,2012,52(2):253~264.

[35]Ralston L S,Hamilton J A.The application of systematic survey methods at open access special events and festivals[J].Visions in Leisure and Business,1992,11(3):18~24.

[36]Ralston L,Crompton J L.Motivations,Service Quality and Economic Impact of Visitors to the 1987 Dickens on the Strand Emerging from a Mail-back Survey[R].College Station,TX:Texas A & M University,1988.

[37]Schneider I E,Backman S J.Cross-cultural equivalence of festival motivations:A study in Jordan[J].Festival Management and Event Tourism,1996,4(3~4):139~144.

[38]Schofield P,Thompson K,Dickinson J,et al.Visitor motivation,satisfaction and behavioural intention:The 2005 Naadam Festival,Ulaanbaatar[J].International Journal of Tourism Research,2007,9(5):329~344.

[39]Scott D.A comparison of visitors’ motivations to attend three urban festivals[J].Festival Management & Event Tourism,1996,3(3):121~128.

[40]Smith S,Costello C,Muenchen R A.Influence of push and pull motivations on satisfaction and behavioral intentions within a culinary tourism event[J].Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism,2010,11(1):17~35.

[41]Thompson K,Scho fi eld P.Segmenting and pro fi ling visitors to the Ulaanbaatar Naadam festival by motivation[J].Event Management,2009,13(1):1~15.

[42]Uysal M,Backman K,Backman R D,et al.Examination of event tourism motivations and activities[J].New Horizons in Tourism and Hospitality Education,Training,and Research,1991:203~218.

[43]Uysal M,Gahan L,Martin B.An examination of event motivations:A case study[J].Festival Management &Event Tourism,1993,1(1):5~10.

[44]Yolal M,Cetinel F,Uysal M.An examination of festival motivation and perceived benefits relationship:Eskişehir international festival[J].Journal of Convention & Event Tourism,2009,10(4):276~291.

[45]Yolal M,Woo E,Cetinel F,et al.Comparative research of motivations across different festival products[J].International Journal of Event and Festival Management,2012,3(1):66~80.

[46]Yoon Y,Uysal M.An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty:A structural model[J].Tourism Management,2005,26(1):45~56.

[47]Yuan J J,Cai L A,Morrison A M,et al.An analysis of wine festival attendees’motivations:A synergy of wine,travel and special events?[J].Journal of Vacation Marketing,2005,11(1):41~58.

[48]陈楠,苗长虹.节事举办地居民休闲制约、休闲动机与节事参与结构模型研究——以开封清明文化节为例[J].旅游论坛,2015,8(5):19~25.

[49]侯睿智.地区性节庆旅游参与者动机、满意度及推荐意向间的关系[D].延吉:延边大学,2012.

[50]克里斯·库珀,约翰·弗莱彻,大卫·吉尔伯特,等.旅游学——原理与实践[M].2版.张俐俐,蔡利平,译.北京:高等教育出版社,2004:6.

[51]李伟,许忠伟,魏翔.北京春节庙会游客动机研究[J].北京社会科学,2011(1):105.

[52]凌寒,扎克·乔治.好奇心取决于已知[J].世界科学,2016(4):19~22.

[53]刘纯.旅游心理学[M].2版.北京:科学出版社,2004:73.

[54]龙涛,张延平.大型节事中志愿者参与动机的实证研究——以2010年上海世界博览会为例[J].旅游学刊,2011,26(4):66~72.

[55]王洋,张建涛,陈珂,等.大型节事志愿者动机对满意度及行为意向的影响——以十二运高校志愿者为例[J].江苏商论,2015(9):43~47.

[56]杨会娟,蔡君.观光采摘节游客动机以及满意度研究——以北京通州葡萄采摘节为例[J].四川林勘设计,2007(3):28~31.

[57]于静娜.大型节事参与者旅游动机研究——以潍坊国际风筝节为例[D].杭州:浙江工商大学,2013.

[58]余青,吴必虎,殷平,等.中国城市节事活动的开发与管理[J].地理研究,2004,23(6):845~855.

[59]约翰·斯沃布鲁克,苏珊·霍纳.旅游消费者行为学[M].俞慧君,张鸥,漆小燕,译.北京:电子工业出版社,2004:9.

[60]张宏梅,陆林.近10年国外旅游动机研究综述[J].地域研究与开发,2005,24(2):60~64,69.

[61]张洁.高校志愿者参与大型节事的动机研究——以2009世界集邮展览为例[J].旅游研究,2010,2(2):81~87.

[62]朱诗荟,姜洪涛.节事活动参与者的动机研究——以中国南京国际梅花节为例[J].北京第二外国语学院学报,2012(11):29,66~72.