民族乡村经济振兴的“西江模式”研究

吴忠军 宁永丽

【摘 要】民族地区乡村经济振兴问题一直是社会发展的重点和难点,党的十九大提出乡村振兴战略,为新时代民族地区乡村经济的发展指明了方向。雷山县委县政府在西江苗寨积极推进旅游包容性增长发展战略,建立民族文化保护利益共享机制,倡导平等参与并共享旅游发展成果,增加居民就业渠道和收入,是民族乡村振兴的先行示范。基于民族文化旅游的西江苗寨包容性旅游发展模式可以为民族村寨实现乡村经济振兴提供借鉴,推动乡村经济的可持续发展。

【关键词】经济振兴;西江模式;包容性增长;民族文化旅游

【作 者】吴忠军,桂林理工大学旅游与风景园林学院院长,二级教授,博士;宁永丽,桂林理工大学旅游与风景园林学院硕士研究生。广西桂林,541004。

【中图分类号】F127.73 【文献识别码】A 【文章编号】1004-454X(2018)06-0115-007

一、问题的提出

伴随着工业化和城市化进程的迅猛推进,我国乡村地区面临着新的“三农问题”,农村发展不平衡、不充分。农业农村问题一直是关系国计民生的根本性问题,十九大提出实施乡村振兴战略,[1 ]随后,中共中央、国务院出台了《实施乡村振兴战略的意见》,标志着乡村振兴已纳入国家发展战略,而乡村振兴首要解决的是乡村经济振兴问题。由于历史文化和自然地理条件的限制,民族地区经济发展较落后,新时代背景下民族地区如何推动乡村产业发展,如何治理改善乡村面貌,对实现乡村经济振兴、推动民族团结和全面建成小康社会具有理论价值和现实意义。

关于民族乡村经济发展模式的研究包括多民族经济共生模式、极点模式以及循环经济模式等。多民族乡村经济的共生发展模式要强化共生单元的参与性,深度挖掘民族经濟共生的弹性空间。[2 ]民族乡村经济的极点发展模式有利于主导产业的成长,优化产业结构。[3 ]民族地区经济具有后发优势,以特色产业为基础的循环经济体系有助于民族乡村经济的可持续发展。[4 ]民族经济发展模式选择要考虑资源禀赋、内生动力以及可持续发展等方面的要素,对于人口较少的民族地区,特色产业是民族经济发展的最优模式选择。[5 ] [6 ]目前学者总结出的乡村经济振兴模式包括珠三角的增长极模式[7 ]、沙集模式[8 ]、温州模式[9 ] [10 ]和义乌模式[11 ]。集约化的乡村旅游发展模式对乡村振兴战略具有积极影响[12 ]。

在西南地区,民族特色村寨众多,资源禀赋高,文化风情浓郁,但经济发展滞后,面临着相同的发展困境。乡村旅游具有规模大、投资大、影响大的特点,民族乡村经济振兴的西江模式探索出了一条通过发展民族文化旅游带动当地居民脱贫致富的乡村振兴之道,能够为民族村寨经济振兴提供借鉴,有利于实现乡村经济发展与乡村振兴战略的有机融合。

二、研究理论

包容性增长的概念最早由亚洲开发银行在2007年提出,是基于全球范围内经济发展不均衡、贫富差距扩大等现象提出的一种新的增长理念和增长模式,其核心内涵是在可持续发展中实现经济社会的协调发展,强调机会平等以及成果共享[13 ]。国内于2009年开始关注包容性经济增长,2015年,习近平提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,五大发展理念与包容性增长都强调了经济的可持续发展以及经济成果的共享。包容性增长的提出受到了国内外学者的广泛关注,目前学者对于包容性增长尚未形成统一定义,主要包括以下三个视角:一是从分享型增长的视角界定包容性增长,二是从穷人的增长视角界定包容性增长,三是从经济包容和社会包容的视角界定包容性增长。[14 ]308总体而言,包容性增长是共商、共建、共享的经济可持续发展模式,提倡让低收入人群受益并公平合理地共享经济增长成果。

国内外关于包容性增长的研究主要集中在宏观层面,国外研究涉及了相关概念界定及政策性理论阐释、包容性增长中的社会冲突和治理等方面;国内研究主要集中在经济体制改革、宏观经济管理、农业经济等学科,研究内容涉及经济发展方式、收入差距及分配和增长路径、可持续发展等方面。随着研究的深入,包容性增长在旅游问题研究中得到应用,Font等人曾提出旅游的包容性增长有助于解决社区人口贫困问题。[15 ]Murray提出了包容性旅游发展(Community Benefit Tourism Initiatives)的概念,通过对利益相关者分析提出在旅游的发展过程中要保证社区参与,特别是社会弱势群体的参与。[16 ]国内对旅游包容性增长的研究始于2011年,李炳义认为旅游业的本质属性和产业特征契合包容性增长的科学内涵。[17 ]国内关于旅游包容性增长的研究较少,以定性研究方法为主,研究内容主要集中在增长战略[18 ]、发展模式[19 ] [20 ] [21 ] [22 ]、路径选择 [23 ] [15 ]等方面。随后,部分学者突破了以往对旅游问题的定性研究,采用定量研究方法构建旅游经济包容性增长指标体系 [24 ] [25 ] [26 ]破解旅游业发展困境。

旅游产业是集“食、住、行、游、购、娱”为一体的综合性产业,具有内生的创新引领性、协调带动性、开放互动性、环境友好性、共建共享性,与五大发展理念高度契合。[27 ]2017年,李克强总理在政府工作报告中提到了全域旅游,是一种区域资源整合、产业融合、共建共享的旅游发展模式,与包容性旅游发展模式具有相同的发展理念。因此,包容性旅游发展模式具有的产业带动、要素集聚、经济结构优化和扶贫等功能,有助于带动相关产业发展,优化产业结构,改善基础设施建设,是实现乡村振兴的重要途径。

三、案例地概况

(一)西江苗寨基本概况

西江村由原平寨村、羊排村、东引村、南贵村合并而成,涵盖10个自然村,现共有1400余户,6000多人,其中苗族人口占99.5%,隶属于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县,是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨,村寨中有数以千计、全国最集中的干栏式建筑。西江苗寨的吊脚楼是我国上古时期民居建筑的活化石,目前有近千栋,素以“千户苗寨”而著称。

西江苗寨历史文化底蕴深厚,保留了丰厚的民族文化,主要表现为建筑文化、服饰文化、饮食文化、银饰文化、婚俗文化、歌舞文化、酒文化等。其中,苗族鼓藏节、吊脚楼营造技艺、苗绣、苗医药、苗族芦笙舞等被评为国家级非物质文化遗产,共13项,有9位国家级非物质文化遗产传承人。2007年,西江被列为中国第三批历史文化名镇。西江苗寨将迎宾仪式改编为“寨老迎宾”旅游项目,恢复了鼓藏堂,重建了游方场、起鼓场等文化景点。

(二)西江苗寨旅游发展成效

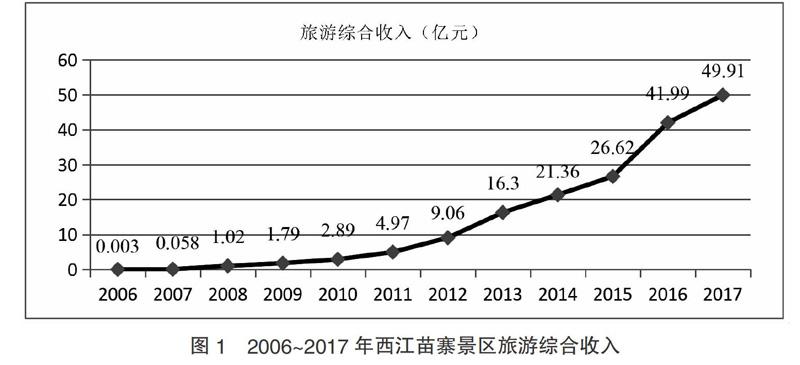

1982年,西江被列为乙类农村旅游开发区,揭开了西江苗寨乡村旅游发展序幕。经过30多年的发展,西江苗寨的旅游经历了萌芽、发展和巩固时期。1982~2007年,是西江苗寨旅游的萌芽期,基础设施落后,旅游发展缓慢,经济辐射带动效应不强,2000年游客人次仅0.23万,2003年首次突破1万人次。2008~2018年是西江苗寨旅游的发展和巩固期。2009年成立了贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司,完善了旅游管理相关制度,投入5600多万元项目资金,打造了西江苗寨的夜景灯光。随后修建大型停车场,修建化粪池和污水处理厂,对游方街、古街和村寨巷道进行提升改造,进行道路硬化,新建芦笙场、演艺表演场等文化活动场所,旅游服务设施进一步改善,景区人居环境得到提升。2011年,西江苗寨创建国家AAAA级景区成功。2017年,西江苗寨入选国家旅游局发布的“中国优秀国际乡村旅游目的地”名单,标志着西江苗寨乡村旅游进入到国际化发展阶段。同年,旅游接待人次高达606.5万人,旅游收入达49.91亿元(见图1)。

截至2017年6月,累计在西江苗寨景区注册的旅游生产经营户达1300多户,比1995年增长了40多倍①。民族工艺品店128家,农家乐经营户达378户,总床位数8015个,从业人数高达1378人。景区内设置了311个摊位供当地居民从事经营性活动,其中小吃街摊位约125个、民族手工艺品摊位约53个、民族服饰租赁拍照摊位106个、烧烤街摊位27个,形成了以“食、住、行、游、购、娱”为基础的完整旅游产业链。西江苗寨旅游业的发展引领和推动了雷山县的经济发展,2017年,雷山县全县旅游综合总收入为77.37亿元,其中,西江苗寨旅游综合收入占比为64%,旅游接待人次达到全县总人次的2/3,为雷山县的经济发展发挥了强大的“西江效应”。

四、西江模式发展经验及内涵分析

(一)西江模式发展经验

1.多主体共创共建,推动文化旅游发展

西江苗寨通过党委政府、旅游公司和社区等多主体的共创共建,形成民族文化旅游发展的合力。[28 ]1322008年贵州省第三届旅游产业发展大会在黔东南州举办,当地政府整合资金约1.7亿元对西江20多项基础设施进行改造提升,推动西江千户苗寨旅游业的发展。旅游公司坚持旅游经济包容性发展,2008~2017年景区建设投入累计达11亿元,实施项目多达82个,推出28个文化展示点{1}。此外,旅游公司十分重视景区内部项目设施的维护,成立了专门的维护维修队伍。旅游公司从村民利益出发,通过“M”型路线打造,将游客向山上引导,增加山上农户的就业机会和旅游收入。当地居民积极参与旅游经营活动,在政府和旅游公司的带领下共同推动西江苗寨经济发展。

2.旅游产业带动,共享发展利益

西江苗寨成立了游方之家东引苗寨旅游合作联社、雷山县西江阿幼蜡染纺织刺绣专业合作社等合作社,带动村寨一、二、三产业融合发展。2015年4月,西江千户苗寨启动电子商务旗舰店,引入商品100多种,单品500多种,重点培育了雷山银饰、雷山银球茶等特色产品,辐射带动周边脚尧、黄里等村的茶产业发展和“银匠之乡”控拜、麻料等村寨的银饰加工业发展。

旅游的发展为当地居民提供大量就业机会,西江苗寨外出打工的村民纷纷回乡投资创业就业。截止到2018年,直接从事旅游服务行业人员近3000人,外出打工的人数几乎可以忽略不计,旅游发展基本解决了当地居民的就业问题,并带动周边村民就业,村民年平均收入保持持续增长。据统计,本地经营户有167户,约占40%,解决了1378人的就业问题,村民年人均收入從2000年的664元增长到2017年的22100元(见图2)。西江苗寨有16户农家乐经营户年纯收入1000万元以上,100万元以上的有28户,50万元到100万元的有68户,10万元到50万元的有150多户,5万元到10万元的近1000户。{1}小摊位经营户大部分收入每年在5万元到20万元之间,率先实现了“在村就业、在家致富”的小康目标,是乡村振兴战略的先行示范。

为了保护民族文化旅游资源,西江苗寨每年从景区门票收入中提取18%的份额作为民族文化保护经费分配给村民,覆盖率100%。民族文化保护经费取决于家庭人口和吊脚楼的保护程度分配,每年上半年和下半年各发放一次。发放金额从2012年的806万元增加到2017年的2900万元,户均受益也从2011年的3600元增长到2017年的21000元。2011年到2017年累计发放1.12亿元。[28 ]

3.创新民族文化,打造旅游品牌

文化是民族乡村旅游发展的灵魂,旅游的发展传播了苗族文化,对苗族文化的传承和保护起到重要作用,学者、政府、企业经营者以及当地居民等多个主体为苗族文化的传承做出了巨大贡献。2016年,西江千户苗寨文化研究院正式揭牌,设立西江讲堂,开展了学苗文唱苗歌活动。2008年,政府部门建立了西江苗族博物馆,以实物、图片、影像的形式对苗族文化进行全面展示,先后有20多户家庭博物馆挂牌。2017年,村民李文芬(苗名“阿幼”)夫妻自筹资金创办了“阿幼民族文化博物馆”,展示传统手工银饰、民族盛装服饰、刺绣品、蜡染品等纯手工作品,是收藏内容最丰富的少数民族私人博物馆之一。

西江苗寨景区以旅游公司为主导,协同各方资源,深入挖掘苗族文化内涵,通过理念、内容及形式创新将民族文化应用于旅游活动开发,推出了“美丽西江”歌舞表演,设置20多个静态、动态和互动的民族文化展示点,将银饰锻造、苗族刺绣、蜡染制造等国家级非物质文化遗产纳入到各项旅游活动中,开发文化体验旅游产品。西江旅游公司以“打造世界一流苗族文化旅游目的地”为目标,协同多主体持续举办苗年节、鼓藏节、古歌大赛等活动,不断提升西江苗寨的旅游品质以及市场影响力,塑造苗族文化旅游品牌形象。

4.善用民间智慧,提升治理成效

西江苗寨的现有治理体系是现代社会治理体制与苗族传统民间治理体系的结合,形成了以党委政府、公司、民间组织和个人为主的自治、法治、德治相结合的治理体系。西江苗寨的社会治理沿袭了苗族传统的寨老制(老年协会)、议榔制和民间歌谣,编制了调解纠纷歌和交通安全歌;村两委设立矛盾纠纷调解委员室和议榔室处理村民的矛盾纠纷,出台了西江苗寨村规民约,对违反村规民约的村民实行“四个一百二”的惩罚,这一规定对当地居民、经营户和游客均适用。另一方面,西江苗寨出现了一批重义守信、具有影响力的正能量传播者,如侯家庄的经营者侯艳江(苗名阿才)。阿才创办的 “侯家庄”接受了中央和地方多家电视台的采访,受美国苗族之声电视台邀请去做演讲,带领侯家庄走上了国际化发展道路,同时将西江苗寨推向了国际化。

5.优化村落景观,打造宜居乡村

进行旅游开发后,西江苗寨坚持景村融合发展,打造生态宜居乡村。环保部门投入约40万元进行基础设施建设,生态旅游的发展推动了西江村生态环境的保护。2011年,西江镇和西江村分别获得了国家级生态乡镇和国家级生态村的荣誉称号。2012年,雷山县被国家林业局等部门联合批复为全国生态文明示范工程试点县;2014年和2015年雷山县分别被纳入全省和全国生态保护与建设示范区;2016年,编制了《雷山县生态文明建设示范县规划(2016-2020)》。旅游景区积极贯彻国家旅游局推行的厕所革命,全村实现了现代化水冲式厕所改造,新建并改造升级景区内旅游厕所,于2017年4月建成了西江首个第三卫生间。景区内有约200名环卫工人,每天不间断对村寨的生产生活垃圾和旅游垃圾打扫清运,进行集中处理,雷山县城乡生活垃圾无害化处理率达80%以上。

(二)西江模式内涵分析

雷山县委、县政府把“包容性增长”理念纳入西江苗寨旅游发展规划中,通过对苗族文化的创造性转化和创新性发展,大力发展民族文化旅游,拓展苗族传统文化的现代生存空间,探索出一条符合自身特色的乡村经济振兴发展道路。即通过党政强力推动,以旅游业为龙头引领市场化运作、以文化吸引力引领民族文化旅游品牌建设、优化村落文化景观及生态环境,通过共建共享带动当地居民脱贫致富的“景区带村带县”的旅游发展模式。

民族乡村经济振兴的西江模式是民族文化旅游带动的多主体共生共建共享共荣的旅游经济包容性增长方式。当地政府为旅游包容性发展提供顶层制度设计和政策规范,倡导机会均等发展理念。贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司、民间组织、当地居民及游客共同构成西江苗寨旅游命运共同体,推动西江苗寨民族文化旅游的包容性发展。环境包容性建设避免了旅游活动开发对民族风情的破坏,形成了景村融合的乐居乐业乐游的和谐景区(见图4)。一方面,旅游公司深入挖掘苗族文化内涵,打造旅游体验产品,为游客提供接待服务,游客将产品体验意见反馈给旅游公司,不断完善旅游产品开发和旅游服务。另一方面,旅游公司建立利益共享机制,包括文化资源价值共享和发展红利共享,为当地居民提供技能培训,为妇女和老人提供就业机会,确保社区居民的全面参与,积极发挥旅游扶贫的强大效应,带动当地居民及周边村寨脱贫致富。2016年,西江苗寨被列为国家80个“景区带村”旅游扶贫示范项目之一。西江苗寨景区充分发挥民间组织治理及村民自治的作用,老年协会、建筑保护委员会等民间组织与旅游公司各司其职,共同对景区进行管理;而游客和社区居民共同遵守村规民约,爱护景区环境,维护景区发展。

五、结论与启示

(一)研究结论

西江苗寨以苗族优秀传统文化为依托,以文化旅游开发为主要路径,走出一条不同于传统和有别于其他景区的发展新道路。第一,西江苗寨景区旅游开发者通过制度创新,设立民族文化利益共享机制,每年将门票总收入的18%以民族文化保护经费的形式分给社区居民,体现了包容性增长的机会均等和利益共享。第二,西江苗寨堅持强烈的市场化原则,鼓励村民参与各种旅游经营,盘活整个社区的土地、房屋等资产收益,提高了村民的创富能力。第三,西江苗寨通过创新等手段将文化与旅游高度融合,通过古歌演唱、迎宾表演、民俗展示等活动带动苗族文化的传承与活化。

西江苗寨经过10年的跨越式发展,实现了从传统农业到现代旅游业的转变,村寨独特的建筑景观和丰富的苗族文化资源,通过旅游业带动了农业、养殖业、银饰加工、蜡染和刺绣等产业的发展,延长了产业链,推动一、二、三产业融合发展,实现了产业兴旺。西江模式借助乡村旅游实现了村寨资源的有效整合,达到了社区宜居和村民集体致富的效果,进一步印证了乡村旅游带动经济发展是实现乡村经济振兴的有效途径。

(二)西江模式启示

西江模式的关键在于把旅游放在优先发展地位,以苗族文化旅游推动民族乡村经济振兴。其核心是民族文化的传承与旅游经济的稳定增长。西江苗寨景区通过旅游开发促进苗族文化的价值再生、价值联动和价值联系,打造多个苗族活态文化参观体验项目,如苗族传统芦笙舞展演等,既实现了文化与旅游的高度融合,又推动了民族文化的保护与传承,提升居民的文化自信和文化自觉意识、文化价值共识,进一步加强民族融合和社会稳定,促进民族团结和谐。民族文化旅游为西江居民创造了巨大的经济价值,为实现我国西部民族地区的乡村经济振兴与可持续发展提供了样本与范式。

参考文献:

[1] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京:人民出版社,2017.

[2] 王峰,周智生.藏彝走廊多民族经济共生时空演进模式及其优化路径[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2015(8).

[3] 唐毓流.论民族经济的极点发展模式[J].内蒙古社会科学(文史哲版),1994(5).

[4] 彭琳.以循环经济模式促贵州民族经济发展[J].企业研究,2011(22).

[5] 李澜.人口较少民族经济发展模式转型研究——以广西壮族自治区京族经济发展模式为例[J] .学术论坛,2007(5).

[6] 朱玉福,王军旗,伍淑花.可持续发展视角下的人口较少民族经济发展模式研究[J].贵州民族研究,2016(7).

[7] 张志元.珠三角经济发展模式及其对东北地区经济振兴的借鉴——以制造业为例[J].兰州学刊,2013(5).

[8] 孙爱玲,姜运义.对沙集模式下振兴农村经济的研究[J].统计与管理,2014(6).

[9] 叶飞.借鉴浙江“温州模式”振兴吴江民营经济[J].当代经济,2004(2).

[10] 韩丽珠.温州模式对吉林经济振兴的借鉴作用[J].商场现代化,2006(36).

[11] 骆健民.振兴经济的义乌模式——谈义乌应对金融危机新举措的实践感受[J].中国总会计师,2011(8).

[12] 王晨光.集体化乡村旅游发展模式对乡村振兴战略的影响与启示[J].山东社会科学,2018(5).

[13] 杜志雄,肖卫东,詹琳. 包容性增长理论的脉络、要义与政策内涵[J].中国农村经济,2010(11).

[14] 任保平.中国经济增长质量报告 (2011)——中国经济增长包容性[M].北京:中国经济出版社,2011.

[15] 李勤. 西安旅游业包容性增长分析及路径选择——以曲江旅游开发模式为例[J].西安财经学院学报,2015(6).

[16] Murry C S. Community benefit tourism initiatives:A conceptual oxymoron[J].Tourism Management,2008(19).

[17] 李炳義.试论旅游业在经济包容性增长中的重要作用[J].商业时代,2011(11).

[18] 蒋丽芹.旅游经济非均衡发展区域实现包容性增长的战略与策略——以泛长三角旅游区为例[J].经济地理,2012(6).

[19] 王超,王志章.我国少数民族地区旅游包容性发展模式研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2015(3).

[20] 王超,骆克任.包容性增长视角下泰国旅游经济发展模式研究[J].东南亚纵横,2013(5).

[21] 潘冬南.民族文化旅游资源包容性开发模式研究:基于广西大新县“短衣壮”的调查[J].商业经济,2018(4).

[22] 李佳乘,白雪,蓝森泉,王琦琦.包容性发展:特色民族村寨新一轮旅游扶贫发展的新模式——以贵州三都水族自治县为例[J].科技创业月刊,2016(12).

[23] 郭凌,王志章.乡村旅游:实现农村包容性增长的路径选择[J].学术交流,2012(8).

[24] 钟伟,冯学钢,孙晓东.我国省际旅游业包容性增长的指标体系及聚类分析[J].经济与管理,2013(1).

[25] 钟伟,杨建朝.基于改进熵值法的区域旅游业包容性增长测评研究——以30个省(市、区)为例[J].资源开发与市场,2013(8).

[26] 黄燕玲,黄亚冰,罗盛锋.包容性增长视角下广西旅游经济发展质量评价[J].企业经济,2016(3).

[27] “十三五”旅游业发展规划[N].中国旅游报,2016-12-27.

[28] 李天翼.西江模式——西江千户苗寨景区十年发展报告(2008-2018)[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

〔责任编辑:袁丽红〕