智能建筑物内部的防雷措施

陈儒章 陈银妆

摘要 现代智能建筑防雷技术强调的是全方位防护、综合治理,通过从电缆、设备、配线架等方面严格把关,遵守多级分类的保护原则对雷电进行综合防护。

【关键词】防雷 接地 屏蔽 保护

随着智能建筑行业的发展,智能建筑的功能日趋完备,采用的设施、设备也越来越广泛,由于其线路布置复杂,很容易受到雷电干扰和打击,因此,做好智能建筑的防雷是一项至关重要的工作。本文将对屏蔽、等电位连接、合理布线、过电压保护等几种防雷措施加以分析。

1 屏蔽

屏蔽的目的是防止雷电波对电子、电气设备工作性能的影响,针对智能建筑大体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆及管道的屏蔽。屏蔽技术是利用金属网、管、箔、壳、等导电材料把需要保护的设备包围起来,衰减或阻挡过电压和电磁干扰施加在电子、电气设备上的破坏。其中将建筑物外部进行笼式全屏蔽防雷是最安全可靠的技术措施,重点应用于中心机房和通讯枢纽等重要场所。屏蔽层与电子、电气设备安全距离应满足以下条件要求。

(1)雷电击于格栅形大空间屏蔽以外的场合下,安全距离ds =W Sf/10;

(2)雷电直击在格栅形大空间屏蔽上的场合下,安全距离ds=W。式中W为格栅形屏蔽的网格宽度,Sf为屏蔽系数。

2 合理布线

为保证智能建筑物的通信电缆、光缆、各种有关连接硬件防雷工作有效、可靠,应做好以下几方面工作。

(1)为了缩小雷电感应的范围面,不要将电缆布设在建筑物四周,通常系统主干线的垂直部分尽量布置在高层建筑物的中心,避免靠近防雷系统引下线柱钢筋的位置;

(2)通讯设备、计算机网络设备、控制设备、照明设备在安装时所需要的各种线路、管道在进入建筑物时应进行等电位连接,并在机柜处安装网络避雷器;

(3)每一楼层的配线柜都应用铜排或粗铜线引到接地体,当电缆、光缆进入建筑物时,其金属护套或金属构件应有良好的接地措施;

(4)综合布线系统有源设备的正极或外壳,与配线设备的机架应绝缘,并用单独导线引到接地汇流排,与配线设备、电缆屏蔽层等接地,采用联合接地方式。

3 等电位联接

等电位联结,是用导线将防雷建筑物接地线与建筑物内的金属构建连接起来,使整个建筑物形成一个良好的导电体。其作用是消除建筑物内电子、电气设备的金属外壳与建筑物内接地体间的电位差。就智能建筑物而言,SM型混合等电位联结网络模式比较有效和实用。等电位联接通常采用以下几种方法:

(1)用导线将处在防雷区间的电子电气设备、防雷装置、电缆桥架、各种金属管线和弱电系统的金属外壳、构架等相互联接起来,形成了建筑物的法拉第笼,从而消除雷电到来时感应过电压的产生。

(2)整个建筑物结构中的钢筋是等电位联接的一部分,应该绑扎或焊接成统一的导电系统,并且接到综合共用的接地装置上。

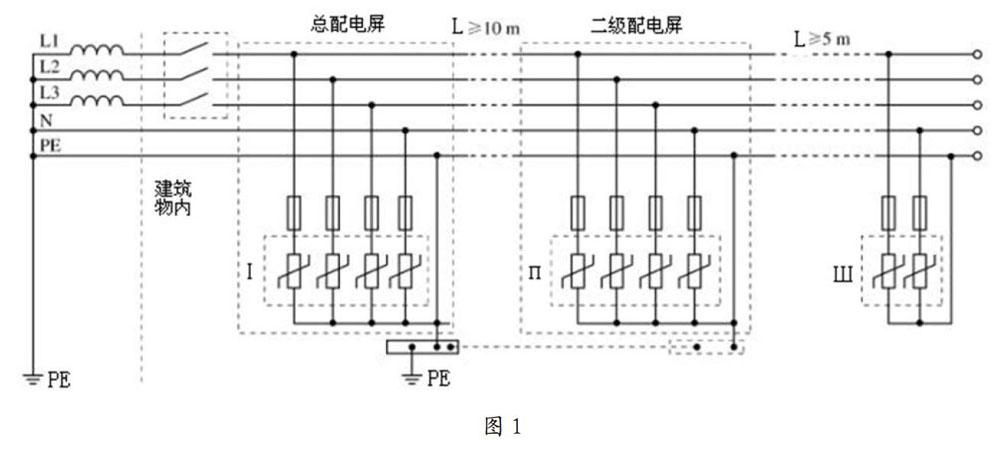

(3)进入建筑物电源供电系统的防雷措施包括电源主配电、UPS电源设备等,采用TN-S接地系统的电源在建筑物内总配电屏中(I处)、二级配电屏中(II处)、和设备端前(III处)分别安装一、二、三级防雷保护,防雷器的安装如图1所示。三级保护防雷器的雷电通流为一般分别为lOOkA、40KA、20KA。

4 过电压保护

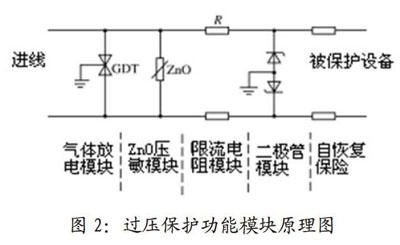

过电压保护是通过安装在电子、电气设备电源线、控制线等线路上的各種电涌保护器(SPD)实现的。如图2所示,保护器由气体放电模块、氧化锌压敏模块、限流电阻模块、瞬变抑制二极管模块、自恢复保险模块、热断路器模块等几个功能块组合而成。使用时通过功能模块的选择和搭配,可以形成了不同功能、不同型号、不同应用场地的SPD。现场施工安装时应注意事项以下几个问题:

(1)第一级SPD(电压开关型)安装在总电源进线处,其作用是保护从室外引来的线路;如安装在变压器低压侧或总配电柜内。第二级SPD(限压型)应安装在设备的配电箱内,其作用是保护后续配电盘的设备,如安装楼层配电箱、电梯控制室、消防控制室等的配电箱内;第三级SPD(浪涌吸收器)安装在计算机设备、电子设备、控制设备前的插座箱内;

(2)保护器的额定工作电压与设备或线路承载的工作电压越接近越好;

(3)保护器的在线阻抗不要太大,一般交流单相负荷大于0.5 kVA时,线阻抗小于等于4Q,交流单相负荷小于等于0.5kVA时,线阻抗小于等于10Ω;

(4)若线路无屏蔽,各设备之间的过电压水平应考虑线路的感应电压。

5 结束语

随着智能化建筑的不断发展,综合防雷技术在智能建筑中的应用也将更加广泛。现代智能建筑防雷技术强调的是全方位、全时段、多层次的,通过电缆、设备、配线架等方面严格把关,遵守多级分类的保护原则对雷电进行综合防护。不仅要有完善的内部防雷措施,还要有可靠的外部防雷电电磁脉冲的措施,确保智能建筑各信息系统的电子、电气设备安全可靠运行。

参考文献

[1]曾斌,田峻,智能建筑工程[M].北京:中国建材工业出版社,2012.

[2]徐超汉,智能化大厦综合布线系统设计与工程[M].西安:电子工业出版社,2010.

[3]揭水平,高瞻,徐剑,架空光缆线路的防雷措施[J].通信与信息技术,2011.