政府民生类公共服务对创新要素集聚的异质性影响

宋美吉吉

内容摘要:不同经济发展水平下,民生类公共服务对创新要素集聚的影响可能存在异质性。本文基于2009-2016年我国30个省份的面板数据,合成创新要素集聚水平综合指数,使用Getis方法对民生类公共服务的空间关联进行过滤,构建起门槛模型,从规模和结构两方面估计不同经济发展水平下民生类公共服务对创新要素集聚的门槛效应。结果显示,民生类公共服务对创新要素集聚的影响存在着“递增”效应,随着经济发展水平的提高,民生类公共服务对创新要素集聚的积极推动作用不断显现。四类公共服务中,科学技术服务对创新要素集聚推动作用的跃迁需要更多积累,需要更强大的经济实力作为保障。

关键词:民生类公共服务 创新要素集聚 异质性

引言

中共十九大报告强调要坚定实施创新驱动发展战略,将创新作为引领发展的第一动力。在新经济地理学的分析框架下,地方政府提供的公共服务能够通过市场接近效应和价格指数效应,影响创新要素的区位选择,进而作用于要素的集聚程度,通过“集聚租”提高地区创新能力并拉动经济增长。特别地,当因集聚而形成地区之间经济差距时,落后地区的政府部门更倾向于采取增加公共服务供給的政策以实现经济赶超。那么在不同的经济发展程度之下,公共服务对创新要素集聚的影响是否存在异质性?在何种条件下,增加公共服务的供给更能够促进创新要素的集聚?本文聚焦于教育、科学技术等民生类公共服务,研究其对创新要素集聚的影响。

文献综述

要素集聚对创新绩效、经济增长、产业结构升级等方面都有着重要影响,探索要素集聚的形成机制和关键因素,进而优化要素的空间结构成为学者们关注的热点问题之一。Scahs和Warner(1999)、Fu和Gabriel(2012)研究了资源禀赋对要素空间集聚的影响。Boekholt and Thuriaux(1999)指出集聚应发挥市场的主导功能,政府作为市场运作的助推器,在要素集聚中的作用在于弥补市场的不完善。Roelandt等(1999)、冯文娜(2007)认为政府担任着产业集聚促成者的角色,可以通过制度建立的手段推进集聚形成。上述文献更多强调市场机制在集聚形成中的作用,认为政府可以通过维护市场经济环境促成集聚。还有一些学者认为政府可以改善影响要素集聚形成的直接因素。Krugman(1991)提出的“核心-外围”模型,将政府政策范围扩展为贸易影响效应、锁定效应、门槛效应等六大方面。Baldwin 等(2003)、Fenge等(2009)的研究表明,政府的公共服务供给行为通过价格指数效应影响集聚程度。郭元源(2016)、甘荣俊和刘国炳(2017)、冯南平和魏芬芬(2017)等以与创新活动直接相关的技术、人才等要素为研究对象,从政府政策、制度环境、开放程度等方面分析了创新要素的集聚动因与条件。学者们都比较认同的一点是,要素空间结构的演化不仅仅依赖市场机制的驱动,还离不开政府的引导,政府提供的公共服务能够影响要素的流动,进而作用于要素集聚程度。这其中,既有文献对于公共服务影响集聚的研究结论还存在着分歧。一方面,公共服务有助于改善资源禀赋和规模报酬递增,进而强化区位差异和地区集聚程度。另一方面,公共服务能够起到降低信息成本的作用,进而降低集聚程度,并引起地区经济活动的扩散。此外,刘彦军(2016)指出公共服务并不一定能直接促进集聚,而是有一定的条件,即与其他政府在竞争中获胜后才能有效推进集聚形成。

通过梳理文献发现,相关领域的研究提供了有益的参考,但还存在着有待改进之处,主要包括:其一,现有文献是综合性考量公共服务整体的影响效应,没有进一步分类,而不同类型公共服务的外部性和受益范围不同,其影响可能也有所差异。其中民生类公共服务是如何影响创新要素的流动方向和空间结构,是会促进还是抑制创新要素集聚,还需进一步讨论。另外,对于不同经济发展程度的地区,同样水平的民生类公共服务对创新要素集聚的影响可能是非同质性的,在估计其影响时,人为将实证模型设定为线性,会导致估计的偏误,且难以观察到不同地区民生类公共服务的异质性表现。其二,在财政竞争和空间溢出等机制作用下,地方政府间民生类公共服务的供给可能存在着策略互动,如忽略将导致实证估计结果是有偏和非一致的。基于以上,本文拟在已有研究的基础上做进一步补充,首先利用空间过滤技术处理公共服务的空间关联,并构建门槛模型从实证的角度就不同经济发展水平下民生类公共服务对创新要素集聚的影响进行检验。

创新要素集聚水平的测度

(一)创新要素集聚水平的评价指标体系构建

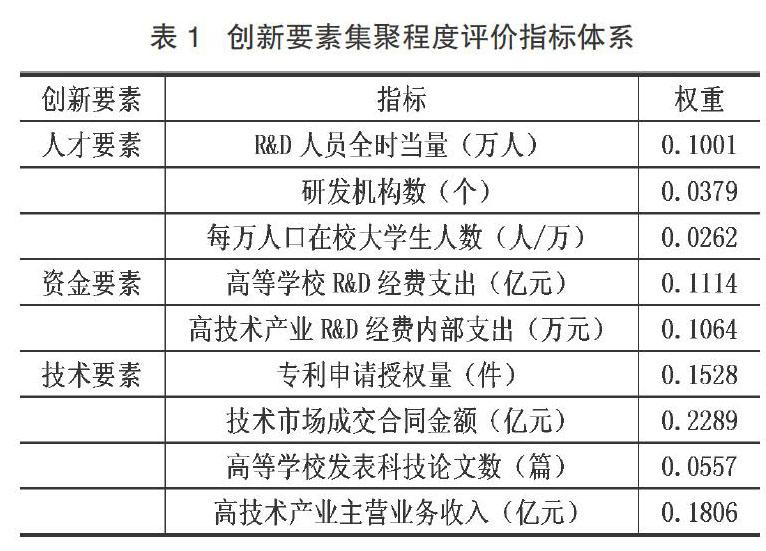

本文重点关注人才、 资金、 技术这三大类创新要素,建立衡量创新要素集聚程度的评价指标体系,具体如表1所示。

(二)数据来源及预处理

西藏因关键指标数据缺失,我国台湾地区、香港地区、澳门地区因统计口径不一致均未包含在研究范围之内,本文的研究样本为2009-2016年我国30个省、市和自治区。数据来源于历年的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》和《中国高等学校科技统计资料汇编》。因各指标的量纲不同,不能直接进行评价,采用最大最小值法来消除量纲。

(三)创新要素集聚水平的测算及时空动态特征分析

借鉴冯南平等人(2016)的思路,采用熵权法确定指标权重,合成综合指数,结果见图1所示。同时,采用因子分析法作为稳健性分析。使用两种方法合成的创新要素集聚水平指数的Pearson相关系数值为0.998, Spearman相关系数值为0.999,且都在1%的显著性水平上显著,说明两组数据相关程度较高,测算结果具有一定的可信性。为方便起见,后续分析以熵权法的测算结果为主。

从时间动态趋势来看,2009-2016年全国及四大地区创新要素集聚水平都呈平稳上升趋势。在政府调控和市场机制的双轮驱动下,各地区的创新要素集聚能力在持续增强,人力、技术、资金等要素不断突破地域界限,集聚态势越发突出。分地区来看,2009-2016年间东部地区是所有地区中的佼佼者,创新要素集聚水平远超过其他地区,并高于全国平均水平,是全国创新要素汇集的核心区域。西部地区创新要素集聚水平为所有地区中最低,西部地区经济发展水平相对落后,创新环境较差,对创新要素的吸引力不足。在2012年之前,中部和东北部地区创新要素集聚水平不相上下,2012年以后,差距逐渐拉开,中部地区集聚水平明显高于东北部地区。

民生类公共服务对创新要素集聚影响的实证分析

(一)模型设定和指标说明

为刻画民生类公共服务对创新要素集聚的异质性影响,本文拟采用面板门槛模型,具体形式如下:

其中:

被解释变量y表示创新要素集聚水平;

exp表示解释变量民生类公共服务,分别从规模和结构两个方面来考察。民生类公共服务规模(exp0)用各地区民生类财政支出总规模占财政支出的比重反映。本文认为与民生相关的支出涵盖了教育、科学技术、医疗卫生、文体与传媒、社会保障和就业、住房保障六大方面。选取对应的支出占财政支出比重较大的前四类服务进行重点分析,即教育服务、社会保障和就业服务、医疗卫生服务、科学技术服务,用其支出占财政支出的比重来反映民生类公共服务的结构,分别记为exp1、exp2、exp3、exp4;

q为门槛变量,即经济发展水平,用人均GDP来表示;

X表示影响创新要素集聚的一系列控制变量,包括:城市化水平(x1),用城镇人口占总人口比重衡量。市场化水平(x2),用第三产业产值占GDP比重对此进行反映。对外开放度(x3),用进出口貿易总额与GDP之比衡量。工业化禀赋(x4),用工业总产值占GDP比重衡量。财政分权(x5),用地方财政支出与中央财政支出之比衡量。

γ为门槛值,I(·)代表示性函数,ε表示随机扰动项。为消除价格影响,以货币单位衡量的指标均以2009年为基期,取其实际值。

(二)民生类公共服务空间相关性的检验和处理

在我国特色的“政治集权、财政分权”制度背景下,地方政府为在同级政府中脱颖而出,获得晋升机会,往往会根据周边政府的财政政策,作出策略调整,本地区公共服务供给的规模和结构不可避免地会受到其他地区影响。为检验民生类公共服务是否存在空间相关性,首先利用全局MoranI指数进行测度,本文采用一阶邻接Rook的方法来构造空间权重矩,且假定海南省和广东省相邻。

检验结果显示(限于篇幅,结果略,可向作者索取),对于大部分年份,各类民生公共服务的全局MoranI指数至少在10%的显著性水平上显著,相邻省份间联系紧密。此时,传统的回归模型不再有效,为了得到可靠结果,借鉴孙建(2011)的做法,使用 Getis法来处理考察期内民生类公共服务MoranI指数中显著不为0的数据值。基于处理后的数据,进行参数估计。

(三)面板门槛模型的估计

1.门槛效应检验。利用F统计量对式(1)的门槛效应进行检验,验证构建门槛回归模型的必要性,同时确定门槛值的个数。当解释变量为民生类公共服务规模、教育服务、医疗卫生服务和科学技术服务时,单一门槛和双重门槛效应都至少在5%的显著性水平上通过检验,而三重门槛效应没有通过检验,应建立双重门槛模型进行分析。当解释变量为社会保障和就业服务时,双重门槛效应没有通过检验,只存在一个门槛值,应建立单一门槛模型进行分析。民生类公共服务对创新要素集聚具有明显的非线性影响,运用门槛回归模型是合理的。

2.民生类公共服务规模对创新要素集聚水平的门槛效应估计。当解释变量为民生类公共服务规模时,门槛估计值为53868和72064,说明当人均GDP在低于53868元、位于53868元与72064元之间和高于72064元时,民生类公共服务规模对创新要素集聚的影响存在着显著性差异。对分区间的影响系数进行估计,结果见表2所示。

由表2可知,民生类公共服务规模对创新要素集聚的影响具有递增效应。在其他因素不发生变化的情况下,当人均GDP低于53868元时,民生类公共服务规模每增加1个百分点,创新要素集聚程度提高0.2209个单位。当人均GDP位于53868元与72064元之间时,民生类公共服务规模每增加1个百分点,创新要素集聚程度提高0.2991个单位。当人均GDP高于72064元时,民生类公共服务规模每增加1个百分点,创新要素集聚程度提高0.4456个单位。随着人均GDP的增长,影响系数的提高幅度越来越大,民生类公共服务规模对创新要素集聚的积极推动作用不断显现。民生类公共服务的改善有助于提高创新要素的实际收益,降低交易成本,这会引起创新要素的流动,使市场活动产生新的集聚力。经济发展越成熟,政府对创新要素流动的引导作用会更充分发挥。而当经济发展处于低水平阶段时,单靠政府运用财政手段,加大各项民生事业的建设力度,来优化创新软环境,对创新要素的吸引力是有限的。

3.民生类公共服务结构对创新要素集聚水平的门槛效应估计。根据门槛值,估计各分区间民生类公共服务结构对创新要素集聚的非线性影响,结果见表3所示。教育服务、医疗卫生服务、科学技术服务对创新要素集聚的影响和民生类公共服务规模类似,存在递增效应。不同的是,当人均GDP位于第一个门槛值以下时,教育服务的影响并不显著。在越过第一个门槛值后,其影响转为显著,且影响程度大幅提高。就系数大小而言,科学技术服务对创新要素集聚的影响程度最高。科学技术服务是与创新活动直接相关的公共服务,能够通过提升主体的创新能力,改进创新条件,增进创新要素的收益预期等渠道推动创新要素集聚。且当服务类型为科学技术服务时,门槛值是最高的,相对来说科学技术服务对创新要素集聚推动作用的跃迁需要更多积累,需要更强大的经济实力作为保障。当服务类型为医疗卫生服务时,门槛变量人均GDP的区间跨度相对较长,第一个门槛值也相对较低,更容易达到。这说明医疗卫生服务对创新要素集聚的门槛效应比其他类型服务要发生的更早一些。社会保障和就业服务对创新要素集聚的影响只存在一个门槛值,在人均GDP超过72064元后,影响系数从0.4809跃升至1.1834。

(四)稳健性分析

采用因子分析法测算得出的创新要素集聚水平指数作为稳健性分析(结果略,可向作者索取),无论使用何种测算方法,民生类公共服务的规模与结构对创新要素集聚的影响都呈现非线性效应。且随着经济发展水平的提高,民生类公共服务对创新要素集聚的影响逐渐增强,其作为创新要素集聚“催化剂”的作用不断凸显。从结构来看,科学技术服务对创新要素集聚的影响系数最大。以上均验证了前文得出的结论,估计结果稳健。

综合表2、表3,从控制变量的估计结果来看,城市化水平和工业禀赋对创新要素集聚的影响不显著。市场化水平对创新要素集聚的影响为正,且在5%的显著性水平上显著,符合理论预期,但估计结果不够稳健。对外开放和财政分权在所有回归结果中都在1%的显著性水平上显著,是影响创新要素集聚的重要因素。提高对外开放的程度,打破要素流动的壁垒,并给予地方政府一定的财政自主权,发挥地方政府的主体地位,是促进创新要素集聚的有效路径。

结论及对策建议

地方政府的财政政策会改变创新要素流动的成本和收益及其空间分布结构。本文基于2009-2016年我国30个省份的面板数据,实证检验民生类公共服务对创新要素集聚的影响。与以往研究不同的是,為减少估计偏误,本文首先使用Getis方法对民生类公共服务数据进行空间过滤,消除其存在的空间关联,并构建起面板门槛模型,从规模和结构两方面捕捉民生类公共服务可能存在的异质性影响。得到结论如下:

第一,从规模来看,民生类公共服务对创新要素集聚的影响存在着“递增”效应,随着人均GDP的增长,民生类公共服务对创新要素集聚的积极推动作用不断显现。通过考察各门槛区间的省份分布,发现人均GDP排名在前列的省份均位于东部地区,这些省份同时也是创新要素集聚的核心区,相比较而言,同样多的民生类公共服务,能够吸引更多创新要素流入,加速创新要素集聚的进程。

第二,从结构来看,教育服务、医疗卫生服务、社会保障和就业服务、科学技术服务对创新要素集聚的门槛效应显著。当服务类型为科学技术服务时,其对创新要素集聚的影响程度最大,且门槛值也最高,相对来说科学技术服务对创新要素集聚推动作用的跃迁需要更多积累,需要更强大的经济实力作为保障。

基于以上结论,本文认为政府应进一步优化财政支出的结构,继续增加教育、社会保障和就业、医疗卫生、科学技术等民生类公共服务供给,为创新要素集聚提供和谐稳定的环境和动力。此外,政府还应注意不同省份民生类公共服务与创新要素集聚之间关系的异质性表现。在实施以吸引创新要素流入、提高创新要素集聚程度的公共服务供给政策时,因地制宜,充分考虑经济发展水平的影响,保持创新要素集聚与区域经济社会发展规划的协调统一。对于经济发展水平较低的地区,仅依靠增加民生类公共服务供给来推动创新要素集聚是不够的,关键还在于提高经济发展水平,此类地区应补齐短板,发掘并打造地区特有优势,利用比较优势实现错位发展,通过经济发展增加对创新要素的吸引力。对于经济发达地区而言,政府应重点加大科学技术等公共服务支出,并鼓励创新要素在地区间自由流动,消除创新要素流动的制度性障碍,以促进创新要素的集聚和溢出效应的发挥。

参考文献:

1.Krugman P.Increasing Returns and Economic Geography [J].Journal of Political Economy,199l,99(3)

2.Fu YM,Gabriel SA.Labor migration,human capital agglomeration and regional development in China [J]. Regional Science and Urban Economics,2012(42)

3.覃成林,杨礼杉.铁路对沿线城市要素空间集聚的影响[J].城市问题,2016(2)

4.金煜,陈钊,陆铭.中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J].经济研究,2006(4)

5.冯南平,周元元,司家兰,陈思宇.我国区域创新要素集聚水平及发展重点分析[J].华东经济管理,2016,30(9)

6.孙建.中国区域创新内生俱乐部收敛研究——空间过滤与门槛面板分析[J].科学学与科学技术管理,2011,32(7)