青海省共和盆地沙漠化驱动机制

李晓英, 姚正毅, 董治宝

(1.中国科学院 西北生态环境资源研究院, 甘肃 兰州 730000; 2.中国科学院大学, 北京 100049)

青海省共和盆地位于我国青藏高原东北部,介于祁连山和昆仑山之间,地处青海省共和县和贵南县境内[1]。属于高原温带半干旱草原和干旱荒漠草原的过渡带[2]。高寒干旱的气候条件和丰富的第四纪砂物质使沙漠化得以发生、发展,成为中国土地沙漠化发展地区之一[3]。土壤风蚀加剧沙漠化,自西向东的3条数百公里长的沙带前沿已经跃入龙羊峡库区[4],成为当地最严峻的生态环境问题之一,对当地社会生存和发展基础造成极大的破坏,阻碍着经济和社会可持续发展[5-9]。探讨沙漠化的成因和发展过程对于共和盆地生态环境的治理具有重要意义[10-19]。沙漠化的驱动机制不仅要解释其形成过程、分布特点,而且也是沙漠化治理的科学依据。就共和盆地土地沙漠化而言,现代沙漠化是历史时期沙漠化正逆过程的一部分,是气候变化的产物[20-24],人类对土地的过度利用对沙漠化起到了促进加速作用,而生态环境保护与治理则延缓沙漠化进程[1,25-27]。微观尺度上沙漠化发展的物理过程是认识和理解沙漠化成因的关键。本文通过野外调查和遥感卫星影像解译,分析共和盆地的地层、沙物质粒度特征、沙漠化分布特点、沙漠化成因,研究沙漠化的形成发展过程,在微观层面上揭示其驱动机制,以期合理解释沙漠化土地的分布特点、发展趋势,并为科学治理提供理论依据。本文只讨论共和盆地内共和县境内的沙漠化,共和县沙漠化与贵南县沙漠化存在明显不同,由于贵南县的沙漠化已有文章讨论,不再涉及。

1 研究区概况

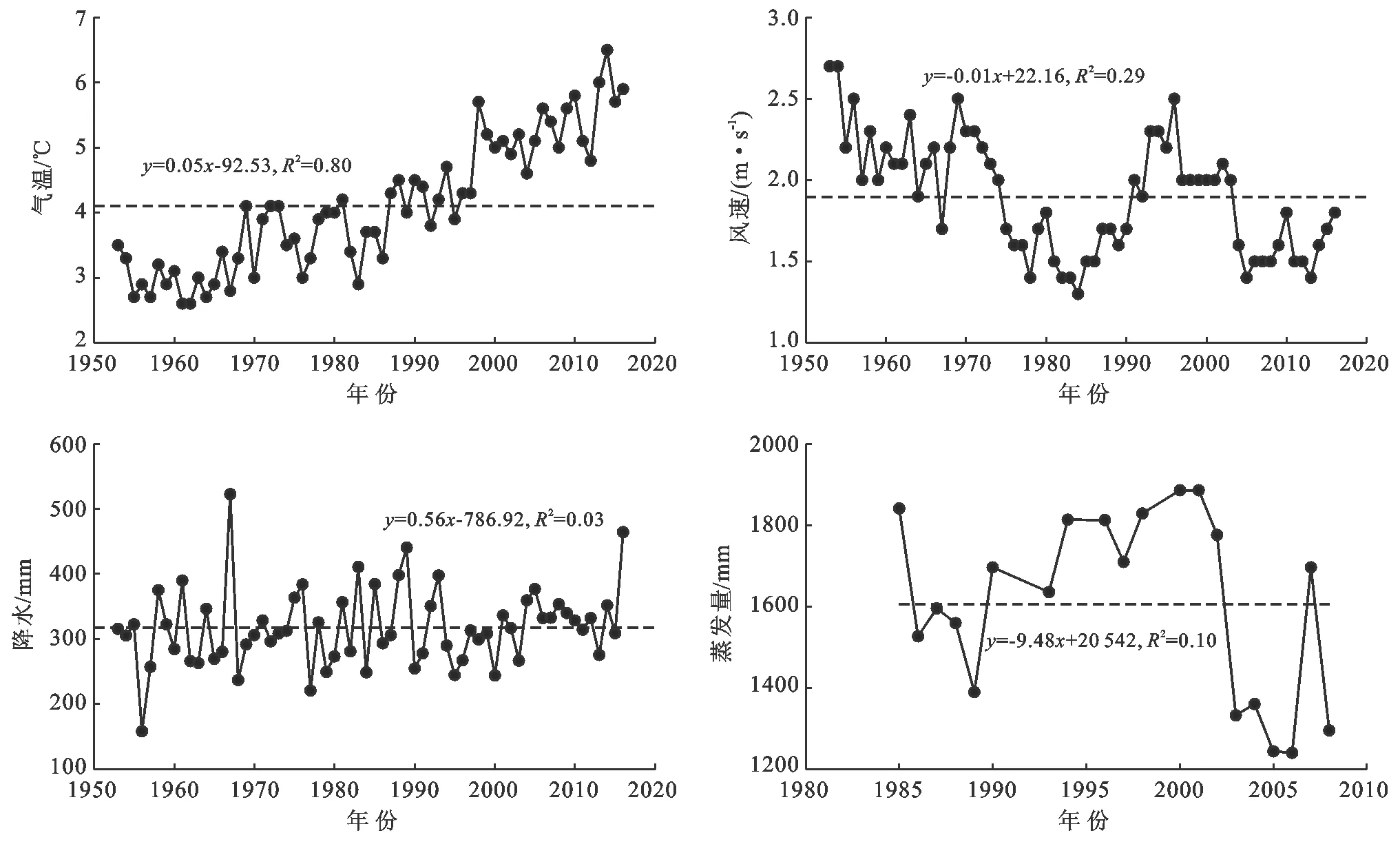

共和盆地呈高寒干旱、半干旱气候,多年(1981—2010年)平均降水量324.7 mm,蒸发量1 684.5 mm,降雨主要集中在5—9月,占全年的88.0%。多年平均气温4.6 ℃,多年平均风速1.8 m/s。年均大风日数为36.4 d,沙尘暴天数年均17 d。受全球气候变化影响,从有气象记录的1953—2012年,共和气温、降水、平均风速均有不同程度的变化。多年平均增温率为0.50 ℃/10 a,气温从统计时段最初10 a(1953—1962年)的平均2.95 ℃上升到最末10 a(2007—2016年)的5.58 ℃,增长率达89.15%。多年降水量略有增加,增加率5.6 mm/10 a。风速波动下降,从统计时段(1953—2012年)最初10 a(1953—1962年)平均2.28 m/s下降到最末十年(2007—2016年)的1.59 m/s,降低30.26%,多年下降率0.10 m/(s·10 a)。受气候变化和人类活动影响,共和盆地沙漠化发展和逆转两种状态都存在,自20世纪70年代中期到2010年,共和盆地轻度和中度沙漠化面积分别增加584.33和215.74 km2,重度和严重沙漠化面积分别减少710.59和153.77 km2[28]。

2 研究方法

在2014年5,8月和2015年5月对共和地形地貌、地层结构、沙物质来源进行了野外调查。取样深度多在0~1.5 m,个别剖面可达10 m。共采集了134个样品,并利用1/3 phi系列的筛子筛分样品,应用温德华粒度分级标准对筛分的样品进行分级和分析[29]。利用Google Earth和ArcGIS观察分析不同区域的沙漠化分布特征。通过多期遥感卫星影像比对,进行了沙丘移动速度和古沙丘活化速度监测。气象数据,包括气温、降水和风速来自国家气象科学数据共享服务网(http:∥data.cma.cn/),共和县牲畜数据由共和县政府和畜牧局提供。并利用SPSS软件对气象数据和牲畜数据进行了趋势分析和相关性分析;Landsat 8OLI_TIRS和Landsat TM遥感数据是从地理空间数据云网站(http:∥www.gscloud.cn/)获得。

3 研究结果

3.1 沙漠化土地分布特点

2010年,共和盆地共有沙漠化土地5 573 km2,沙漠化类型主要有灌丛沙堆活化和草地沙化(45.25%),固定沙丘活化和流沙前移(42.99%),砾质沙漠化(2.13%)和耕地沙漠化(9.63%)所占比例较少[28]。通过遥感解译和野外调查,2016年共和盆地沙漠化土地地貌形态主要有新月形沙丘及沙丘链、复合型链状沙丘及沙山、流动沙片、半固定沙垄、梁窝状沙丘、沙砾地、灌(草)丛沙堆、固定沙丘(古沙丘)、固定沙带、沙质草地,以及风蚀坑、风蚀槽、残墩以及较密集的蚀余地表。2016年共和盆地沙漠化土地分布特点为: ①各种沙漠化土地呈条带状、斑块状犬牙交错分布甚至彼此迭覆,很难严格划出明确界线。 ②风蚀区和风成分异沉积区区分明显,塘格木—沙珠玉一线以西,地表多戈壁劣地,流沙堆积仅见孤立的小型流沙带、流沙片,沙珠玉河谷两岸地带,发育着大量风蚀雅丹地貌,是盆地目前风蚀起沙最为强烈的地区。塔拉滩虽存在风蚀沟槽,但现代流沙主要分布在这一地区。 ③流动沙片分布较广。流动沙片是不连续片状、薄层的风成沙堆积体,一般依附在灌丛、草丛之后,形成小型、微型沙梁,方向与主风向一致。野外调查显示,在稀疏草地上,薄层沙片厚度3—5 cm,均匀分布;在灌丛,草丛后面,小型、微型沙梁沉积厚度可达30 cm以上。在遥感卫星影像上沙梁表现为条带状顺风向的痕迹。

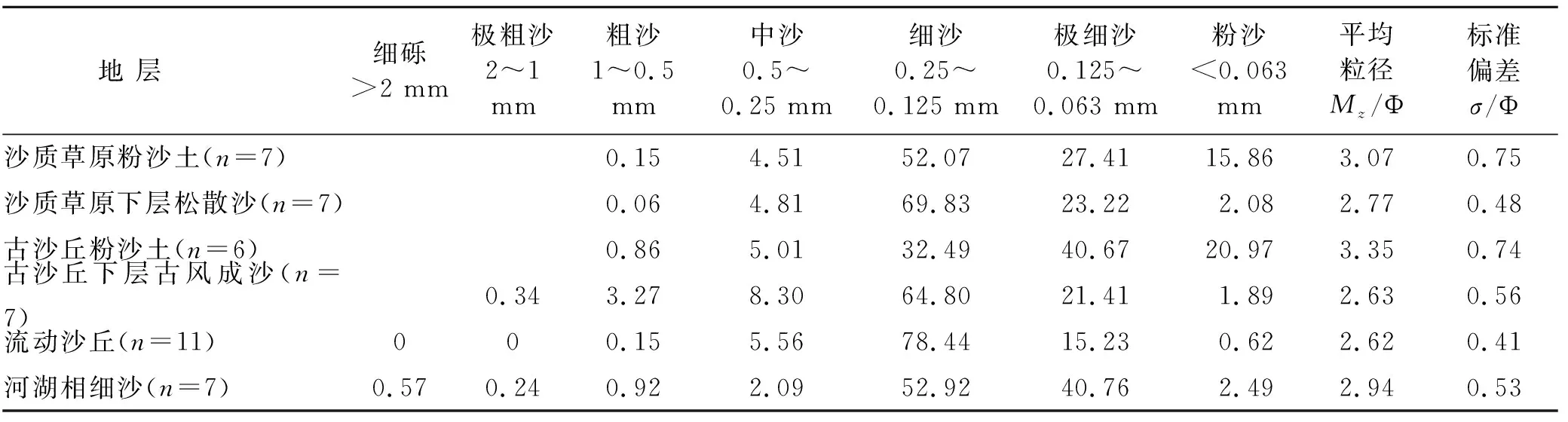

3.2 地层及粒度特征

共和盆地第四纪松散沉积物巨厚,层次多,沉积相复杂[20,30]。塔拉滩大部分区域为沙质草原,其地层主要为:表层为灰黑色粉沙土,胶结较好,厚度30~80 cm,其下为灰黄色沙,较松散,厚度0~0.4 m,底层为灰黄色河流冲积砂,含有砾石及钙质结核。古沙丘的表层一般为灰黑色或灰黄色粉沙土,厚度0.1~1.3 m,胶结好。其下为灰黄色古风成细沙,松散,偶见斜层理或交错层理,含有钙质结核。个别剖面可见粉沙土与风成沙互层现象。流动沙丘样品来自连片的流动沙丘、流动沙片,以及固定沙丘活化后的产物。粒度主要集中在细沙粒级。与物源相比,粒度更加集中,分选更好。河湖相细沙,大多数呈金黄色或深黄色,分选很好,有钙质弱胶结,能形成直立的陡坎,个别样品含有细砾石。

表1 共和县沙源物质粒度参数

3.3 流动沙丘和流动沙片的扩大

流动沙丘、流动沙片的扩大主要表现为流动沙丘的快速前移,前移速度因沙丘大小而不同。据实地测量,塔拉滩小型流动沙丘(高度2~3 m)年移动距离为44.7~48.0 m,较大的沙丘(高度8~11 m)年移动距离为16.8~25.6 m[7,31]。受制于风况及地表状况,不同年份沙丘移动情况差别很大,海南州气象台2005—2010年监测结果显示,塔拉滩沙丘移动速度2005—2007年间呈增加趋势,在2008—2009年呈递减趋势,2010年又快速递增[31]。流动沙片移动速度远大于流动沙丘,从1987和2017两期遥感卫星影像上判断,流动沙片年平均移动距离25~77 m,流动沙丘年平均移动距离为6.3~10.1 m(图1)。塔拉滩风力大,植被稀疏低矮,对风沙流的阻滞作用有限,风沙流的输移速度很快,风沙流在地表的积聚表现为流动沙片的形成。在初期,风沙流仅积聚于草丛之下,不能完全覆盖地表,少量的风沙积聚有利于植被生长,在假彩色合成遥感卫星影像上显示为浅红色的风沙痕迹。当风沙在地表积聚到可以覆盖地表,植被消亡,在卫星影像上显示为灰白色,则认为流动沙片形成。流动沙片的形成是流动沙丘能快速移动的前提。

塔拉滩流动沙丘/沙片的沙源不仅来自盆地中的古风成沙和沙质古土壤,而且还有盆地中河湖相沉积、湖沼相沉积现代流水的冲洪积物和黄土及其古土壤等[20],其中,固定沙丘和河湖相细沙贡献率最大。

(1) 固定沙丘活化。在塔拉滩流动沙丘的丘间平地,多见残余沙丘,一般呈灰黑色,胶结较好,极细沙含量相对略高,其粒度与现代沙丘相似。主要成分以沙粒级为主,在暖湿的气候条件下和充足的有机质等条件下,被改造成沙质褐色土。固定沙丘活化为流动沙丘的形成提供大部分沙源。

图1 流动沙片和流动沙丘的移动

(2) 河湖相细沙。共和盆地河湖相沉积物不仅是地质时期历次沙漠化的沙源,同时也为共和盆地现代沙漠化提供沙源[20]。河湖相细沙虽然层次多,分布较广,但在近地表,多覆盖砂砾石层或其他沉积物,即直接暴露地表并能为风力侵蚀的露头较少。河湖相细沙露出地表的方式主要有: ①河流侧蚀。从更尕海到沙珠玉乡、沙珠玉乡到达连海的古河道形成高差分别达120~145 m,70~80 m的坡坎,使得多层河湖相细沙大面积暴露。同时这些坡坎恰为迎风面,风力侵蚀、搬运蚀作用强烈,使河湖相细沙成为流动沙丘的沙源。在古河道残存的少数湖泊,由于气候变化及人类的过度利用而干涸,如英德尔海、下更尕海和北达连海等,湖床也成为形成沙漠化的沙源[32]。 ②水蚀冲沟。在共和县塘格木镇—沙珠玉乡一线以西,南北走向的水蚀冲沟发育。冲沟下切较深,切穿表层砂砾石层,冲出了下伏的河湖相细沙,成为零星、不连续的流动、半流动沙丘的沙源[33]。

3.4 塔拉滩上固定沙带活化

塔拉滩是总体较为平坦、略具波状起伏的沙质平原,多见低矮条带状固定沙带,主要分布在214国道以东。这些固定沙带主要有以下特点:宽度30~50 m,长度1~2 km,也有的断续长度达到6~7 km。走向与本区主风向基本一致,北部292~296°,中部300°左右,南部则为130~132°。实地调查表明,固定沙带高度一般为2~3 m,表层一般为粉沙土或胶结较好的粉细沙,厚度为0.2~0.3 m,其下为相对松散的粉细沙,基底为河流冲积砂砾石。固定沙带表面有稀疏植被覆盖,经过牲畜啃食后,高度一般在0.1~0.2 m,根系的密集层厚度一般在0.1~0.2 m。

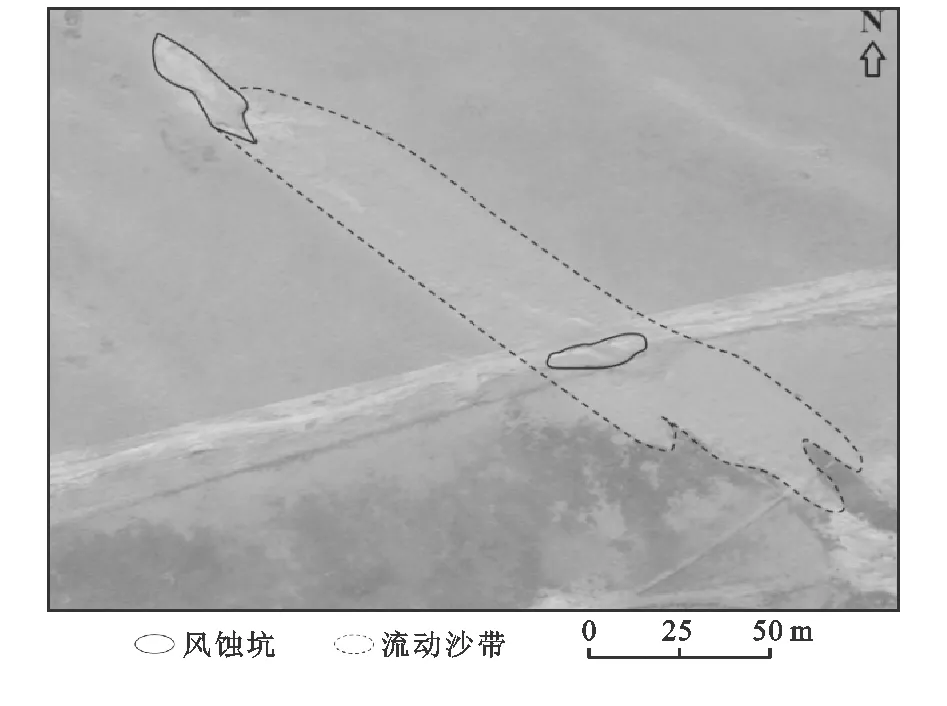

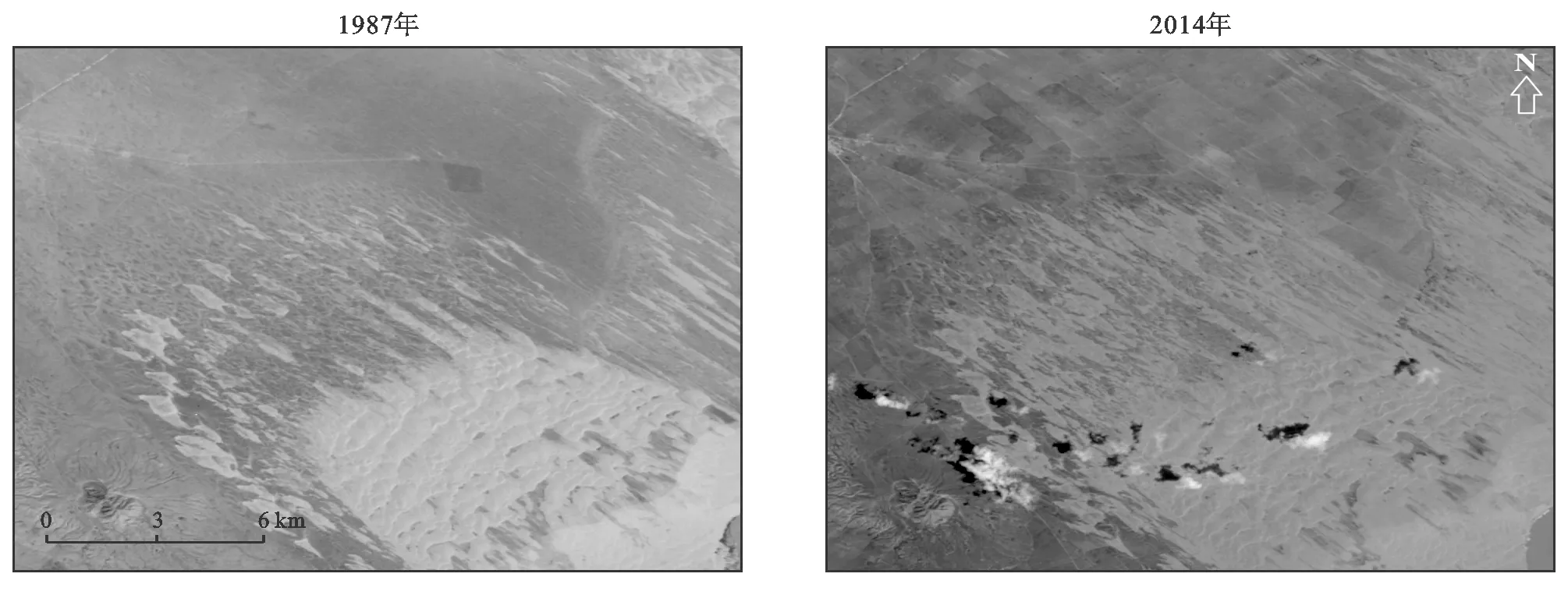

固定沙带活化始于风蚀坑(图2)。风蚀坑多呈椭圆形,长度24~167 m,宽7~42 m,面积数百到数千平方米,深度1~2 m,风蚀坑的下风向是强烈风蚀区,多见深达0.5~0.7 m的沟槽。再远处是片状风沙堆积区即流沙带,宽度23~98 m,延绵长度100~500 m,面积达数千到数万平方米,是风蚀坑面积的5.4~38.3倍。流动沙带具有向两侧扩张的特性,宽度是风蚀坑宽度的1.5~3.8倍(表2)。固定沙带上常见牲畜践踏形成条带状的凹槽,多与固定沙带走向一致或大致平行。凹槽深度9~19 cm,宽度14~20 cm。践踏作用与风蚀相结合,致使凹槽加宽加深,使下伏松散沙露出,风的掏蚀作用凸显,形成椭圆状风蚀坑。

图2 塔拉滩固定沙带活化(风蚀坑、风蚀地表及风积地表)

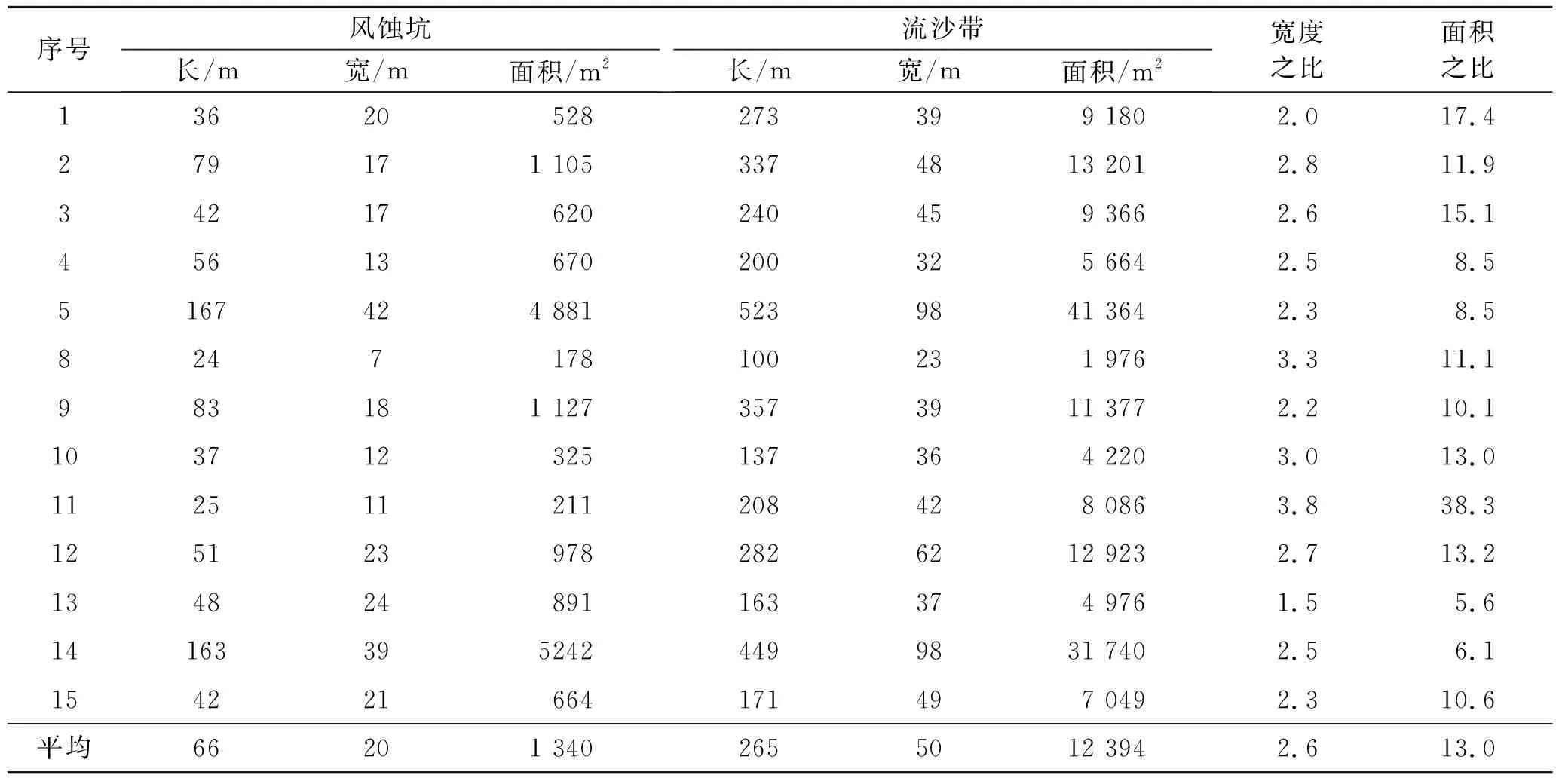

塔拉滩固定沙带活化发展速度很快。在塔拉滩东南部一个典型区域,2000年卫星影像上仅可以发现1条流沙带,2006年发展到4~5条,到2014年发展到近20条。流沙带的快速发展是共和盆地2000年后沙漠化有逆转趋势下的新的动向[34],值得关注。

表2 塔拉滩风蚀坑与流沙带形态

3.5 古沙丘活化

共和县目前尚存的古沙丘主要分布在拉干村—铁盖村一线东南。与塔拉滩相对平坦的地形地貌不同,古沙丘多呈NW-SE走向(纵向)的沙梁,与现代流动沙丘形态有很大区别(多为横向沙丘,新月形沙丘及新月形沙丘链),地形上有较大起伏,最大高差可达20~30 m,整体高出相邻滩地30~50 m。

实地调查表明,古沙丘表层的粉沙土厚度不同,最厚处在三塔拉—贵南公路一线以南,厚度达0.8~1.4 m,最薄处仅有0.04~0.23 m。有胶结作用的粉沙土是古风成沙的保护外壳,保护壳层被破坏后,致使下伏松散沙层暴露,风沙流的侵蚀作用形成了侧向凹槽,使得重力侵蚀作用参与,粉沙土层崩塌破坏,使更多古风成沙暴露,此过程循环往复,形成风蚀坑,风蚀坑下风向堆积沙丘。风蚀坑及沙丘的扩大相连形成半固定沙丘及连片流动沙丘。风蚀坑形成的诱发因素主要是牲畜践踏,鼠类挖掘,车辆碾压、樵柴、采药等其他活动也会破坏表层的粉沙土层。风蚀坑的发展速度不仅受制于风力大小,雨水冲刷强度、地表植被状况,鼠类的破坏以及牲畜的践踏蹭痒活动也会加速。根据对附近一家牧民的访问,一个小风蚀坑形成需要7~8 a时间,一个较大的风蚀坑则需要15~20 a。随着风蚀坑的扩大,粉沙土层也变厚,粉沙土的坍塌堆积作用明显,可以保护底部松散沙层不再受到风力侵蚀,可以延缓风蚀坑的扩大速率。

共和县现存古沙丘活化速度很快。从1987,1995,2000,2006,2013年5期遥感卫星影像解译结果来看,共和县铁盖乡东南一带的古沙丘活化,1987—1995年间变化不大,1995—2000年发展迅速:风蚀坑不断扩大,流动沙丘前移速度很快。从遥感卫星影像上判读,风蚀坑虽有侧向扩展趋势,其下风向的流动沙丘也有前移趋势,但这片沙区流动沙丘发展的主要原因是新形成了许多风蚀坑,这些新形成的风蚀坑及其产生的流动沙丘相互连接,形成大片半流动沙丘(图3)。

总之,固定沙丘活化、固定沙带活化及古沙丘活化镶嵌分布在塔拉滩,三者发生的过程类似,是共和县沙漠化发生的最新形式,对共和县的沙漠化都具有重要的贡献,沙丘及沙带的活化都为沙漠化的发生发展过程提供了丰富的物质来源,发展到一定程度后都会发展成大的风蚀坑,产生流动沙丘,且随着时间的推移,流动沙丘逐渐向前移动,最终导致沙漠化土地面积增加。

4 讨 论

从图4可以看出,从1953年以来,共和县是暖干气候。气温增加明显,1987年以前气温低于多年(1952—2016年)平均值(4.10 ℃)0.80 ℃,1987年以后高于多年平均值0.87 ℃。风速呈波动式变化,1953—1984年风速快速减小,速率为0.33 m/(s·10 a),1985—1996年风速升高,速率为0.90 m/(s·10 a),1966年以后又呈下降趋势,下降速率为0.26 m/(s·10 a)。

图3 塔拉滩古沙丘活化发展态势

图4 共和县气温、风速和降水的多年变化特征

该区降水量总体上呈缓慢的增加趋势,其中在1994—2000年间降水明显减少,低于多年平均值(318 mm)37 mm。然而,在1994—2000年间风速却明显高于多年平均值(图4)。所以风速大,降水少,气温高,就为沙漠化的快速发展提供了有利条件。

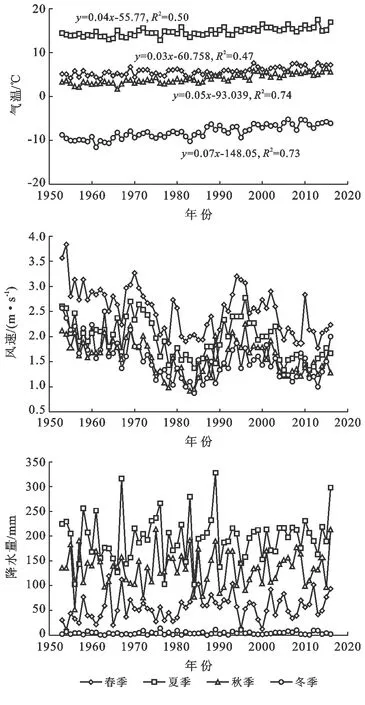

从季节变化来看,春季气温低,但是风速最大,而且降水量少,所以沙漠化最容易发生(图5)。夏、秋季气温升高,降水增多,风速降低,植被处于生长期,可以抑制风沙的移动速度。气温的升高,降水增多有助于牧草生长[35-36]。但是,共和县1985—2008年蒸发量明显高于降水量,是降水量的3.3~7.7倍,蒸发量大会限制牧草的生长。因此,如果限制牧草生长的作用大于温度升高的正效应,退化的草场就会进一步恶化,为沙漠化的形成与发展创造条件。

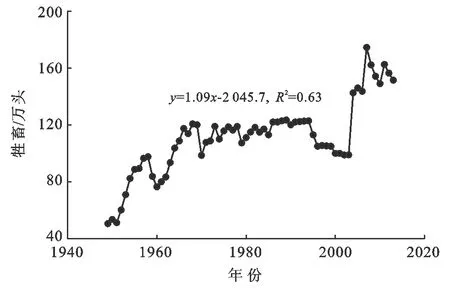

除此之外,共和县牲畜数量自1949年以来一直处于增加状态,增加速率为1.09万头/a,尤其1949—1969年和2004—2013年增加十分迅速,1970—2003年间变化不大(图6)。2005—2010年流动沙丘和流动沙片的变化趋势与牲畜数量变化一致。由于牲畜数量增加,超载过牧使草场得不到休闲,牧草被过度啃食,牧草的再生能力和更新周期缓慢和逐渐退化,最终导致草植株变矮、覆盖度降低,优质草逐渐被劣质化,对风沙流的阻滞作用减小。加之牲畜食草过程中践踏范围和频度急剧增加而使草场植被、草皮层和胶结较好的粉沙土层遭到破坏,使沙物质暴露出来,进而加剧草场风蚀和风积过程,使本就脆弱的沙质草场沙化程度加强,面积增大。

图5 共和县气温、风速和降水的季节变化特征

图6 共和县牲畜数量的多年变化特征

5 结 论

(1) 根据沙漠化进程特点,共和盆地形成了固定沙丘、半固定沙丘活化,流动沙丘、流动沙片4种类型的沙漠化形式,其中固定沙丘活化是主要形式。

(2) 粉沙土是古风成沙的保护外壳。粉沙土层被破坏后,下伏沙层暴露,风沙流侵蚀形成了侧向凹槽,在重力侵蚀作用下,粉沙土层崩塌,更多古风成沙暴露。此过程循环往复形成风蚀坑,风蚀坑下风向堆积沙丘。风蚀坑及沙丘的扩大相连形成半固定沙丘及连片流动沙丘。

(3) 固定沙带的活化是共和县沙漠化的最新形式。