相对年龄效应对初中生和大学生自尊及自杀意念的影响

相对年龄是指相同日历年龄组的个体之间在年龄上的差异,由贯穿在年龄组中个体不同的出生日所引起[1]。我国小学普遍在9月1日开学,在现行入学政策下,当年8月31日之后年满6岁的儿童将无法在当年入学,因此同一年级组的儿童之间最大可能存在将近一年的年龄差,然而目前的学校管理实践普遍忽视了这样的年龄差[2]。相对年龄效应已被大量研究证实存在于多种竞技运动比赛中[3],相对年龄效应对学业的影响亦引起了学者的广泛关注,我国有学者认为同一年级中相对年龄较大的学生在认知和非认知等若干身心发展指标上均表现更优秀[4],且这种影响可能具有长期性,最终造成教育程度、健康水平和职业成就等多方面的终身影响[5]。另外还有国外学者认为相对年龄效应可能是青少年自杀的影响因素之一[6]。

目前国内对于相对年龄效应的研究主要集中在其对于体育成绩和学业成绩的影响上,而少有其对于青少年心理健康的影响报道。另外中国的自杀具有本土特点[7],国外关于相对年龄与自杀的研究结论是否能适用于我国值得商讨。自尊作为人类生存的一种基本需求,其是否得到满足不仅会影响青少年的自信心和自我效能感,也会影响他们的心理健康发展[8]。而与此相关的自杀问题是15~34岁人群死亡的重要原因[9],因此有必要展开对相对年龄效应的相关研究。本研究选取新乡地区213名初中生和311名大学生进行问卷调查,旨在探讨相对年龄效应对我国青少年自尊及自杀意念的影响,为青少年心理保健工作提出理论依据和实证经验。

1 对象与方法

1.1 对象 本调查于2017年5~7月实施,采用整群抽样的方法抽取新乡市第二中学初一至初三的学生,所抽取的全部学生经知情同意后作为研究对象,共发放问卷500份,收回有效问卷480份。采用整群抽样的方法抽取新乡市五所高校的大学生,共发放问卷500份,收回有效问卷462份。在剔除了过早或过晚入学、非正常升级以及其他未严格按照国家政策入学的样本后,纳入初中生311名,其中男131名,女180名;纳入大学生213名,其中男80名,女133名。基于我国普遍以当年8月31日满6岁作为入学划分点的现况,根据其出生年月,将同一年级组中前6个月出生的样本划分为高年龄组,后6个月出生的样本划分为低年龄组。

1.2 方法

1.2.1 研究工具 (1)一般资料问卷(自编):包括性别、户籍、生源地、宗教、家庭经济情况、与母亲关系、与父亲关系、是否按规定入学,具体入学月份等。(2)自尊量表(SES):由Rosenberg M于1965年设计,最初是用来评定青少年自我价值和自我接纳的总体感受,该量表共10个项目,5个正向计分,5个反向计分:采用4级评分法(非常符合、符合、不符合、非常不符合),总分在10~40分之间,得分越高,表明被试者自尊水平越高。该问卷有较好的信效度[10]。(3)自杀意念量表(SIOSS):夏朝云等编制,采用自评式,由26个条目组成,包括绝望、乐观、睡眠、掩饰等4个因子,每个条目均以“是”或“否”回答记分,以绝望、乐观和睡眠3个因子总分≥12分,作为筛选有自杀意念者的量表划界点,以掩饰因子≥4分为测量不可靠。SIOSS在国内应用具有较好的信度和效度[11]。

1.2.2 统计学方法 采用Excel 2016和SPSS 22.0进行数据录入与分析。计量资料采用均值±标准差表示,计数资料以比率表示。组间比较采用独立样本t检验,采用Pearson相关分析探讨自尊与自杀意念各维度的关系,采用多重线性回归分析探讨影响自尊和自杀意念的因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 初中生和大学生自尊及自杀意念状况 对初中生的SES总分进行分析,最高分为40分,最低分为11分,平均(30.11±5.41)分;对大学生的SES总分进行分析,最高分为40分,最低分为18分,平均(30.32±4.49)分。对初中生的SIOSS总分进行分析,SIOSS总分最高为21分,最低为0分,平均(6.18±5.40)分,其中有自杀意念的61名,没有自杀意念的250名,分别占总调查人数的19.60%和80.40%;对大学生的SIOSS总分进行分析,SIOSS总分最高为19分,最低为0分,平均(5.14±4.07)分,其中有自杀意念的18名,没有自杀意念的195名,分别占总调查人数的8.45%和91.55%。

2.2 初中生和大学生SES的相对年龄差异分析 初中生高年龄组的SES得分高于低年龄组(P<0.05),大学生高年龄组的SES得分低于低年龄组(P<0.05)。见表1。

表1 初中生和大学生SES的相对年龄差异分析

2.3 初中生和大学生SIOSS的相对年龄差异分析 中学生和大学生高年龄组与低年龄组的SIOSS总分及各因子分比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 初中生和大学生SIOSS相对年龄差异分析

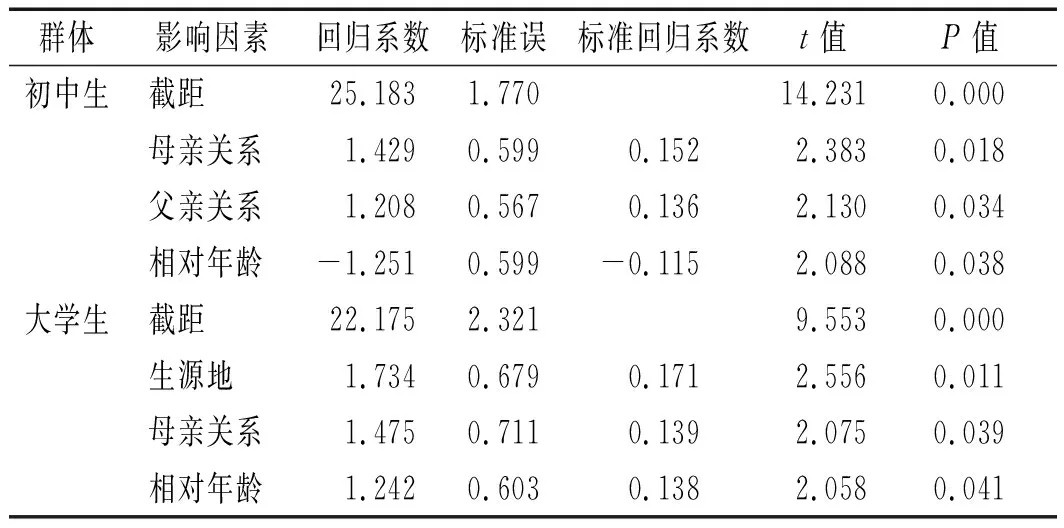

2.4 初中生和大学生自尊的多重线性回归分析 以初中生SES总分(Y1)为因变量,以调查对象性别(①男,②女)、宗教(①无,②有)、户籍(①农村,②城镇)、生源地(①本省,②外省)、母亲关系(①疏远,②一般,③亲密)、父亲关系(①疏远,②一般,③亲密)、相对年龄(①高年龄组,②低年龄组)为自变量、α入≤0.05、α出≥0.10的标准采用逐步法建立多重线性回归模型。最终拟合初中生自尊影响因素的回归模型,有3个变量被选入,依次为母亲关系、父亲关系、相对年龄(F=8.764,adjR2=0.281,P<0.001),逐步回归方程为:Y1=25.183+1.429(母亲关系)+1.208(父亲关系)-1.251(相对年龄),说明初中生自尊与母亲关系、父亲关系呈正相关,且相对年龄大的初中生自尊较高,而相对年龄小的初中生自尊较低。大学生SES总分(Y2)影响因素的分析方法同前,有三个变量被选入,依次为生源地、母亲关系、相对年龄(F=5.443,adjR2=0.269,P=0.001),逐步回归方程为:Y2=22.175+1.734(生源地)+1.475(母亲关系)+1.242(相对年龄),说明大学生自尊与母亲关系呈正相关,生源地为外省的大学生自尊较本省的大学生高,相对年龄大的大学生自尊较低,相对年龄越小的大学生自尊较高。见表3。

表3 自尊相关因素的多重线性回归分析结果

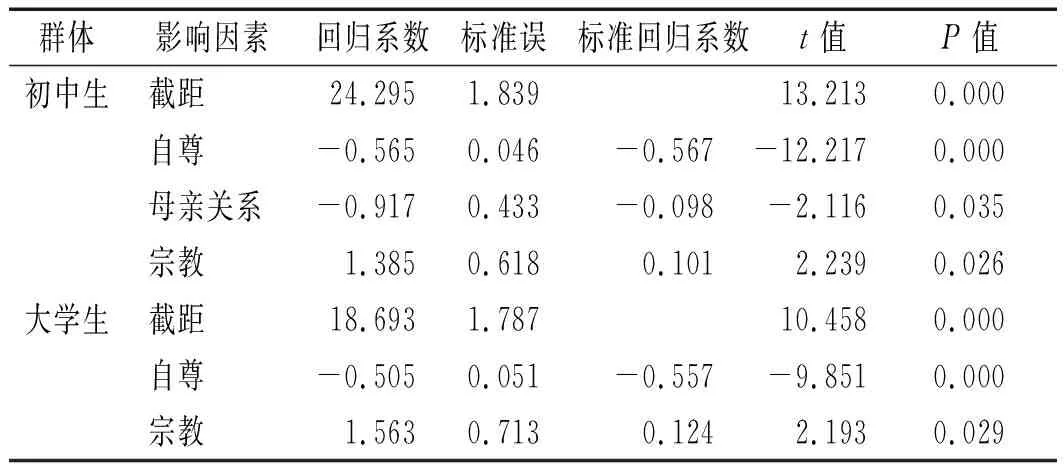

2.5 初中生和大学生自杀意念的多重线性回归分析 以初中生SIOSS总分(Y3)为因变量,以调查对象性别(①男,②女)、宗教(①无,②有)、户籍(①农村,②城镇)、母亲关系(①疏远,②一般,③亲密)、父亲关系(①疏远,②一般,③亲密)、相对年龄(①高年龄组,②低年龄组)、自尊为自变量、α入≤0.05、α出≥0.10的标准采用逐步法建立多重线性回归模型。最终拟合初中生自杀意念影响因素的回归模型,有3个变量被选入,依次为自尊、母亲关系和宗教(F=62.375,adjR2=0.615,P=0.000),逐步回归方程为:Y3=24.295-0.565(自尊)-0.917(母亲关系)+1.385(宗教),说明初中生自杀意念与自尊和母亲关系呈负相关,有宗教信仰的初中生自杀意念得分较高。大学生SIOSS总分(Y4)影响因素的分析方法同前,有2个变量被选入,分别是自尊和宗教(F=51.833,adjR2=0.575,P=0.000),逐步回归方程为:Y4=18.693-0.505(自尊)+1.563(宗教),说明大学生自杀意念与自尊呈负相关,有宗教信仰的大学生自杀意念得分较高。见表4。

表4 自杀意念相关因素的多重线性回归分析结果

4 讨论

本研究显示,相对年龄效应对初中生和大学生的自尊表现出了显著且不同的影响。在根据出生年月将同一年级的被试划分为高年龄组和低年龄组后,初中生高年龄组的SES得分高于低年龄组(P<0.05),大学生高年龄组的SES得分低于低年龄组(P<0.05)。多重线性回归分析显示母亲关系、父亲关系、相对年龄是初中生自尊的影响因素(P<0.05),而生源地、母亲关系、相对年龄是大学生自尊的影响因素(P<0.05)。

目前国内尚少见相对年龄效应对初中生和大学生自尊影响的报道。但相对年龄效应对初中生自尊的影响符合学者预期[6],同一年级中相对年龄更大的孩子身心发展更为成熟,这种优势累积到中学阶段表现为学业成绩更好且未来的教育预期更高[4],而中学生自尊水平与学业成绩呈正相关[12],特别是在我国目前的应试教育体制下,学业成绩在学校教育评价体系中占有重要地位,因此相对年龄效应可能通过对中学生学业成绩的影响来影响自尊,从而表现出了高年龄组自尊得分高于低年龄组的现象。然而相对年龄效应对初中生自尊的这种影响并未延续到大学生。与初中生相反,大学生高年龄组的自尊得分低于低年龄组,这与其他研究中“相对年龄效应不会随着年级的升高而消失”的观点不符[13]。本研究认为可能有以下原因:首先,与环境的变化有关。与初中的评价体系不同,大学的评价体系更为多元,学业以外的因素可能会对大学生的自尊产生重要影响,如家庭因素、生活习惯、人际关系等[14]。其次,有学者指出仅仅是由相对成熟或更多学前技能所带来的相对年龄优势将在孩子成长及学习的过程中慢慢消失[15],因而相对年龄效应对大学生学业成绩的影响可能并不明显。另有学者认为儿童较早接触教育对其日后的学习效率颇为有益[15],有研究发现入学年龄与终生收入之间呈负相关[16],因而有学者认为“晚上学的短期学业优势可能会被其机会成本所抵消,而早上学则可能带来长远优势”[17]。这可能解释了本调查中大学生低年龄组自尊得分高于高年龄组的结果。上述研究结果提示相对年龄效应对青少年自尊造成的影响可能会随着时间和环境的变化而变化,因而在教育实践中,应该格外关注中小学阶段相对年龄偏小和大学阶段相对年龄偏大的学生的自尊需求。

本研究显示,初中生自杀意念检出率为19.60%,这与刘金同等[18](18.18%)的研究结果接近,而高于王浩等[19](13.05%)报告的研究结果。大学生自杀意念检出率为8.45%,略低于聂晓枫[20](11.46%)报告的研究结果。可以发现初中生自杀意念检出率高于大学生,这可能与自杀意念随着年龄的增长而呈下降趋势有关[21],也可能与初中生学习任务重、学习压力大有关[22]。多重线性回归分析显示自尊、母亲关系和宗教与初中生自杀意念相关(P<0.05),而自尊和宗教与大学生自杀意念相关(P<0.05)。

本研究还显示,尽管相对年龄与初中生和大学生的自尊相关,且自尊与自杀意念相关,但本研究并未证实相对年龄效应对初中生和大学生的自杀意念产生了影响。独立样本t检验显示无论是初中生还是大学生,SIOSS总分及各因子分在高低年龄组间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。多重线性回归分析亦不能将相对年龄纳入方程,认为其对自杀意念有影响(P>0.05)。由于自杀意念与自杀死亡密切相关,因而本研究无法支持国外学者Thompson AH等[6]“相对年龄效应是青少年自杀的影响因素之一”的观点。其原因可能为:一是与调查的时间不同有关,本次研究调查的时间是2017年5月,而Thompson AH等调查的样本为1979~1992年间自杀的个体。二是与研究的对象和方法不同有关,本次调查的对象为在校初中生和大学生,通过比较高低年龄组被试的SIOSS评分得出结论;而Thompson AH等的研究对象为加拿大亚伯达省20岁以下自杀死亡的青少年,通过比较其出生年月得出结论。三是与地域文化差异有关。由于中西方文化差异较大,而文化对个人的世界观、人生观、幸福观及其生活方式均会产生深远影响[23],因此这可能也是本研究与Thompson AH等研究结论不一致的重要原因。

本研究虽然取得了上述成果,但仍然存在诸多不足。首先,本研究采样的范围较为局限,样本量较少,尤其是为确保被试严格遵守入学政策使得初中组、大学组的问卷最终有效率仅分别为64.79%、46.10%。其次,尽管本研究发现相对年龄效应对自尊的影响是复杂多变的,但是本研究并未追踪这一变化可能的趋势。第三,本研究是横断研究,只能揭示变量与变量之间是否存在相关关系,而不能揭示他们之间的因果关系。具体有哪些机制使相对年龄效应对中学生和大学生的自尊产生了不同影响,这种影响是否会延续至劳动市场甚至终身,相对年龄效应是否会对青少年造成其他方面的影响,这些问题可能需要更大样本和更多角度的研究探讨。

值得注意的是,2017年2月22日,教育部办公厅印发《关于做好2017年义务教育招生入学工作的通知》,其中提到就读小学一年级儿童的截止出生年月由省级教育行政部门根据法律规定和实际情况统筹确定,重申义务教育法并未规定小学入学年龄截止日期。通知一出引发社会各界的关注和争议。这为实现小学弹性入学制创造了可能,修订和完善入学政策对于促进教育公平,推进我国中小学生的心理健康具有积极意义,同时广大教育工作者应重视相对年龄效应的存在,避免其可能给少年儿童心理健康带来的消极影响。