MECT治疗不同精神障碍患者所需刺激累计电量的差异及影响因素研究

MECT即无抽搐电休克治疗,目前在精神科临床上已得到了广泛应用,它可以起到快速缓解精神症状、防止暴力和自杀自伤行为的作用,对木僵、缄默拒食的患者通常会有立杆见影的效果[1,2]。因此不论是精神分裂症患者、双相情感障碍患者、抑郁障碍患者,还是分离(转换)性障碍患者,只要有MECT治疗的适应症,都可以采用MECT治疗。影响MECT治疗疗效的因素除人口学因素如性别、年龄外,还有治疗参数如电极、刺激电量、刺激时间、发作时间等,其中刺激电量是目前的一个研究热点,刺激电量过小,可能起不到治疗的效果,而刺激电量过大,又可能产生认知方面的不良反应[3,4]。不同精神障碍需要的刺激累计电量是否存在差异,刺激电量是否还和其他因素如性别、年龄、治疗次数、发作时间有关,目前这方面的研究还比较少。本研究通过对山东省精神卫生中心经MECT治疗后好转的精神障碍患者进行回顾性分析,探索不同精神障碍达到好转所需要的累计电量及其他影响因素,以期在提高MECT治疗疗效的同时,减轻治疗不良反应。

1 对象与方法

1.1 对象 选取2004年7月~2015年6月在山东省精神卫生中心进行过MECT治疗的患者,入组标准:(1)年龄≥14岁;(2)根据国际疾病分类第十版(International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems,Tenth Revision,ICD-10)[5]诊断为精神分裂症、双相情感障碍、抑郁障碍或复发性抑郁障碍、分离(转换)性障碍的患者;(3)疗效为好转及痊愈的患者。排除标准:(1)其他精神障碍患者;(2)未完成6次MECT治疗而中途退出者。本研究共纳入1 285例,年龄14~73岁,平均(33±12)岁;男432例,女853例;MECT治疗次数6~14次,平均(8±2)次;平均累计电量为(1 446.64±866.03)mc。将所有入组患者分为精神分裂症组759例,双相情感障碍组173例,抑郁障碍组227例,分离(转换)性障碍组126例。

1.2 方法

1.2.1 研究方法 由经过培训的两名主治及以上职称的医师从患者电子病历及MECT治疗室的治疗记录单中提取相关数据,包括姓名、性别、年龄、诊断、病程、婚姻状况、临床疗效总评量表-病情严重程度(CGI-SI)评分、治疗次数、累计电量、发作时间等,患者的诊断应由医师进行复核并取得一致性。

1.2.2 病情好转的判定 根据患者的病程记录及出院时的CGI-SI评分,≥3分视为病情好转或痊愈。

1.2.3 统计学方法 应用SPSS22.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料采用t检验、单因素方差分析及事后多重检验LSD法进行不同精神障碍之间累计电量的差异分析;应用相关分析及线性回归的层次回归分析进一步分析主要统计指标之间的关系。所有检验为双侧检验,以P<0.05作为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同精神障碍间所需累计电量的差异比较 精神分裂症组、双相情感障碍组、抑郁障碍组、分离(转换)性障碍组患者达到好转所需要的累计电量比较差异有统计学意义(F=8.39,P<0.01),进一步两两比较发现,抑郁障碍所需的刺激累计电量高于其他三组(P<0.05),精神分裂症组、双相情感障碍组患者所需的累计电量高于分离(转换)性障碍组(P<0.05);分离(转换)性障碍组所需的累计电量低于其他三组(P<0.05)。见表1。

表1 不同精神障碍间所需累计电量的差异比较

注:与精神分裂症组比较,*P<0.05;与双相情感障碍组比较,△P<0.05;与抑郁障碍组比较,#P<0.05;与分离(转换)性障碍组比较,@P<0.05

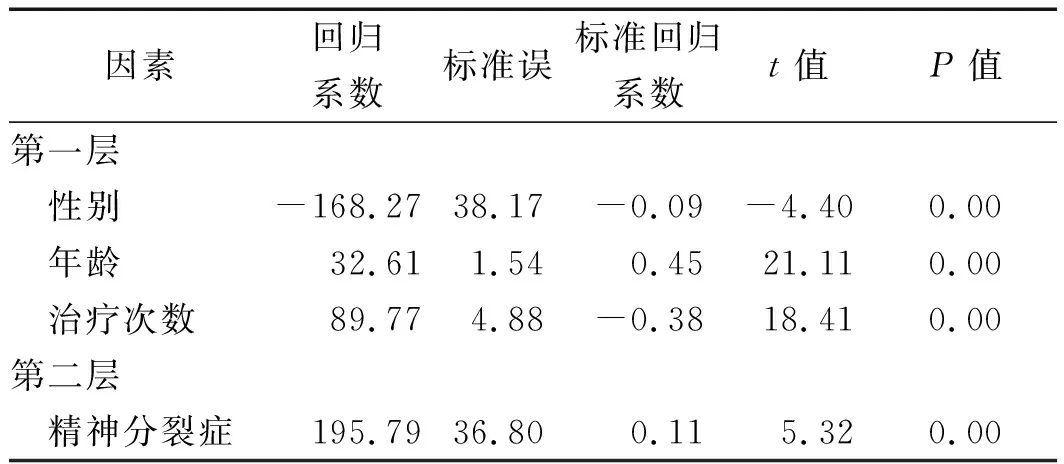

2.2 刺激电量的影响因素分析

2.2.1 不同性别患者所需累计电量比较 男性所需累计电量为(1 522.12±790.77)mc,女性所需累计电量为(1 408.50±899.63)mc,男性所需累计电量高于女性(t=2.46,P<0.05)。

2.2.2 患者年龄、所需累计电量及治疗次数的相关性分析 研究结果显示,患者年龄与所需累计电量呈正相关(r=0.40,P<0.05);治疗次数与所需累计电量呈正相关(r=0.36,P<0.05)。

表2 累计电量影响因素的逐步线性回归分析

3 讨论

MECT治疗是多参数监测下无抽搐电休克治疗的简称,是目前精神科常用的物理治疗方法。其原理是,通过适当的脉冲电流刺激,让大脑皮层广泛放电,促使脑细胞发生一系列生理变化,从而达到中枢神经递质系统的重新平衡,最终达到治疗的目的。本研究通过比较MECT治疗不同精神障碍所需要的累计电量发现,抑郁障碍组患者达到好转所需要的电量最高,精神分裂症组和双相情感障碍组患者次之,分离(转换)性障碍所需的电量较低。抑郁障碍和重性精神障碍一般存在明显的精神症状及情感症状,自杀、自伤及冲动毁物的风险较高,特别是年龄偏大的、存在严重自杀企图的抑郁障碍患者,病情控制起来比较困难,单次的治疗电量偏大,需要的治疗次数也多在10~12次之间,因此可能需要比较高的累计电量。而对于分离(转换)性障碍患者,多与心理社会因素密切相关,中枢神经递质系统紊乱的程度相对较轻,所需要的单次电量较小,治疗次数也较少,多在6~8次之间。检索文献发现,研究多局限于单次治疗电量与疗效的关系,而关于累计电量与不同精神障碍疗效的关系的研究则比较少[6,7],累计电量才是影响疗效及不良反应的最终指标,本研究通过大样本的病例调查,初步确定了不同精神障碍达到好转所需要的累计电量,在临床实践中有一定的指导意义。

单因素分析发现,男性所需的累计电量高于女性,年龄、发作次数均与累计电量呈正相关,这与国内外的结果一致[8,9]。所需电量的性别差异显示,男性患者患重性精神障碍即精神分裂症和双相情感障碍的比例偏高,且存在较高的暴力、冲动伤人风险,需要更高的电量才能控制病情。多因素分析发现,男性、年龄较大、发作次数多、精神分裂症是所需累计电量高的预测因素,年龄越大,达到抽搐阈值所需要的电量越高,只有用相对较高的电量才能达到有效的发作时间[10~12];而随着治疗次数的增多,抽搐阈值也会逐渐提高,那么就需要更高的电量才能引起有效发作,累计电量也就进一步增加。值得注意的是,单因素分析时,抑郁障碍患者所需的累计电量最高,但多因素分析却显示精神分裂症是累计电量高的预测因素,那就意味着,排除了年龄、性别、发作次数的混杂因素后,精神分裂症患者才是真正需要高的累计电量者。众所周知,MECT治疗对认知功能存在明确的影响[13],特别是自传体记忆[14],年龄偏大的患者更是易感人群[15],更可能导致认知功能损害。另外,抑郁障碍的起病年龄要晚于精神分裂症和双相情感障碍,特别是老年抑郁障碍患者,伴发认知功能损害的比例更高,而研究结果显示,这类人群需要更多的累计电量才能达到好转,所以,如何平衡疗效与认知不良反应之间的关系,在控制精神症状和情感症状同时,最小限度地影响认知功能,特别是即刻记忆和近期记忆,是精神科临床上患者和家属最关心的问题,也是未来需要解决的问题。

本研究的局限性在于它是一项回顾性研究,不可避免地存在回忆性偏倚,混杂因素也相对较多,比如无法对患者的用药种类及剂量进行限制;其次,对于可能的影响因素,人口学方面如经济情况、有无医保、病程等,治疗参数如抑制指数、发作时间、电极放置等,未纳入分析;再次,对不同精神障碍疗效的评估,只根据病程记录和CGI评分,缺乏一个严格的量化指标。未来将尽量控制各种混杂因素,将不同精神障碍进行分组,深入探讨累计电量与疗效及不良反应的关系,并尽可能纳入多种影响因素,建立多层次、多维度的模型,为临床实践提供更坚实的理论依据。

综上所述,本研究显示,精神分裂症、双相情感障碍、抑郁障碍、分离(转换)性障碍四种常见精神障碍行MECT治疗时需要的刺激累计电量不同,性别、年龄、发作次数也是影响刺激累计电量的因素,排除性别、年龄、治疗次数的混杂因素后,精神分裂症所需累计电量较高。