正当防卫的司法实践判断

张峰

摘要:正当防卫是法律赋予公民的自卫权,但是在司法实践中认定率极低。导致这种现状的原因比较复杂,既受到法律规定的原则性影响,又与司法理念、司法技术等因素有关。“毫无道德瑕疵”的要求与“理性人”的判断立场使得司法认定产生了误区。正当防卫在司法实践的适用属于价值判断、规范判断的范畴,要树立科学的司法理念,纠正司法偏差,通过案例指导、制度保障等来规制司法认定。

关键词:正当防卫 互殴 利益衡量 案例指导

《刑法》第20条规定的正当防卫是为了“对于公民的正当防卫权利给与有效的司法保护,也有助于鼓励公民积极地行使正当防卫权利。”[1]这个立法原意已经成为共识,但是刑法的规定毕竟只是原则性的,法律条文在司法实践的适用情况如何、究竟如何规制、指引司法的认定,是本文研究的重点。

本文主要借助了实证分析法、规范分析法等研究方法,关于样本的选取、统计均来自于北大法宝法律数据库[2],高级检索“司法案例”,以“正当防卫”检索全文,案件类型为“刑事案件”,审判程序为“一审”,文书类型为“判决书”,裁判日期为“2016年1月1日至2017年11月2日”,在检索结果中选择法院地域为“浙江省”,共获得133个司法案例。在对每个案例进行统计分析时,除了记录案由、案发时间、起诉时间、审理法院、简要案情(包括法定酌定情节、犯罪后果)、量刑等基础性元素外,重点摘录了法院对于是否认定正当防卫的论证、说理情况。通过对案例的分析,梳理出正当防卫的司法实践认定情况,研究正当防卫的司法判断逻辑,明确正当防卫的判断标准,具有现实的参考价值。

[司法裁判的认定情况]

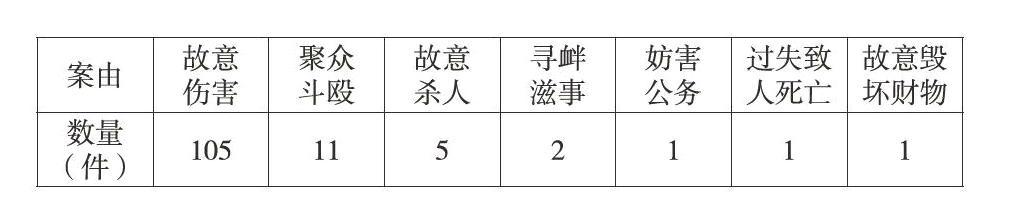

本文收集的133件案例由于均是检察机关提起公诉的案件,因此正当防卫的辩护意见均是由被告人或辩护人提出的。为更直观的展现司法实践认定的现状,经过对133件案例进行梳理,现将案例分类如图一分类表所示:

如图一所示,目前司法实践面临的以正当防卫为辩护意见的案件主要以故意伤害、聚众斗殴、故意杀人、寻衅滋事等案件类型为主,如果考虑到聚众斗殴、寻衅滋事罪中包括的伤害行为,则人身伤害类案件占比92.48%,只要出现被害人身体被鉴定为轻伤以上,就已经达到刑事立案的标准,但是 “由于伤害行为的定型性较低, 只要造成了被害人的身体伤害, 均可能认定其行为符合故意伤害罪的构成要件。所以, 难以认为我国司法机关在故意伤害罪的构成要件符合性判断层面存在明显的问题。”[3]

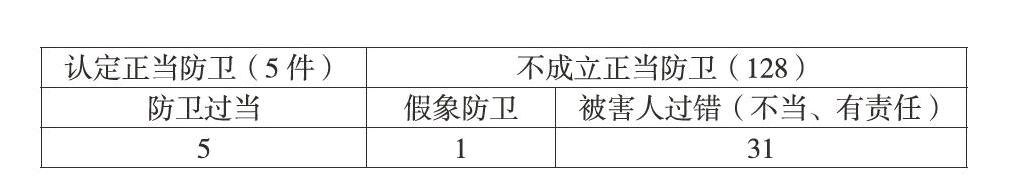

法院经过审理后,对133件案例的正当防卫是否认定情况如图二分类表所示:

133件案例中只有5件成立正當防卫,且均属于防卫过当认定有罪的情形,当然这个数据要考虑到公诉的监督、把关职能,通过对案件的过滤机制来保障提起公诉的案件质量。128件案例认定不成立正当防卫的判决理由如图三分类表所示:

没有认定正当防卫的128件案件中,以互殴类型居多,占比25.78%,而无防卫目的(意识)、不法侵害已经结束情形的共占比28.91%,无紧迫性、必要性、正当性的占比14.85%。从正当防卫的法律概念来看,这128件案件均具有违法性。

[问题的提出]

我国刑法学通说认为,防卫行为只要为制止不法侵害所必需,防卫行为的性质、手段、强度及造成的损害未明显超过不法侵害的性质、手段、强度及已经造成或可能造成的损害,或者防卫行为造成的损害明显超过不法侵害,但并未造成重大损害的,都在防卫限度内,不能认定为防卫过当。[4]通过对案例的梳理,不难发现:刑法理论对于司法实践的指导作用尚未真正得到落实,司法实践中正当防卫的认定率极低。

(一)释法说理相对简单

没有认定正当防卫的128件案例中,有8件以“没有证据证明存在不法侵害”为由、19件以“不符合法律规定、与事实不符”为由,甚至还有12件直接以“不符合正当防卫条件”为由(或直接认定犯罪)认定不成立正当防卫,占比30.47%,这个比例还是值得反思的!对此,最高人民法院副院长沈德咏撰文提出“……进一步加强裁判文书说理,针对正当防卫、防卫过当等影响定罪量刑的重大争议问题,释法析理精准到位,充分回应当事人关切”[5]。

无论是否认定正当防卫,裁判说理都是必须的。一方面需要司法人员反躬自省,全面、准确适用法律,但同时我们也应当看到在出现了伤亡结果的刑事案件时,司法人员所面对的“死者为大”的声音、拉横幅、大闹庭审现场、信访、上访等等外在压力不能仅仅只靠办案人员来面对![6]

以“没有证据证明存在不法侵害”为裁决理由的8件案件中,均系被告人提出被害人先实施的侵害行为,但判决文书均以“没有依据”、“没有证据证明”等为由不予认可。关于证据确实、充分的认定标准在《刑事诉讼法》第53条第2款予以了明确规定:“(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。”排除合理怀疑不仅是客观的问题,更多的体现为主观的认识,包括法律逻辑、理性的判断、合乎常理的经验。证明犯罪事实的举证责任在公诉方,其中也应包括是否具有违法阻却事由,公诉方举证不能,则应作出有利于被告的裁决。而司法实践中出现以“没有证据证明存在不法侵害”而做出的判决导致了被告人的合法权益无法得到有效保护,凸显了关于正当防卫证明举证责任的错位。

(二)机械认定互殴

33件互殴案件均认定双方均有互相伤害对方的故意,不具有正当防卫的条件。应当说,正当防卫是“以正对不正”,互殴表示双方不具有防卫的意图,与正当防卫是对立的。

例如张某某故意伤害案,被害人要求被告人张某某不要在此经营打金店,双方因此发生口角,继而相互扭打,被害方有2人参加,被告人持刀将1人捅致重伤,另1人为轻微伤。法院判决认为:因互殴双方均有伤害对方的故意,不具备正当防卫的条件。[7]双方发生口角并进而互相攻击的情形是否一律属于互殴行为呢?这种司法判断是否妥当呢?

“理论上,根据行为人是否具有正当防卫的目的,一般都将防卫挑拨、互相斗殴等情形排除在正当防卫行为之外。所谓互相斗殴,是指双方都有非法侵害对方的意图而发生的互相侵害行为。由于互相斗殴的双方主观上都有加害对方的故意,都是不法侵害,所以不存在侵害者与防卫者之分。同时,由于双方都不具有正当防卫的目的,因而无论谁先谁后动手,都不能认定为防卫行为。”[8]因此,司法实践中认定互殴的前提是双方都要有非法侵害对方的意图,而这个意图应当产生于事先,而非产生于即时!如果一方在对方实施侵害行为后实施反击行为,则就不能简单认定为互殴行为,也不能轻易排除具有正当防卫的意识。

司法判决关于互殴的认定明显说理不足,较为草率,互殴行为认定范围扩大化,将面对不法侵害的即时反击行为误认为互殴,从而排除了正当防卫的成立。33件认定互殴案件的案情描述多为简洁,常以“发生争执并相互扭打”、“发生口角继而相互扭打”、“发生言语冲突而对打”等表述案件起因,以证明起因具有非法性,但是究竟哪一方先动手、哪一方随后反击在整个判决书中却并无体现。关于互殴扩大化的认定在张某乙故意伤害案中还是直接影响到案件定性的:被告人张某乙与被害人张某甲因琐事发生争吵,被害人用手掐住被告人的脖子,被告人随即用拿在手中吃早饭的瓷碗砸向被害人张某甲左侧面部,后两人相互倒地,被害人面部腮腺导管断裂,经鉴定构成轻伤,法院以故意伤害罪判处被告人张某乙有期徒刑1年9个月。[9]本案中,张某乙并没有事前斗殴的意图,是在对方实施侵害行为的情况下随即的反击,而防卫工具属于就地取材,在被侵害人掐住脖子的情况下,应当认定张某乙具有正当防卫的意识。

(三)人为创设“不得已”条件

适用正当防卫的不法侵害应当具有现实性、紧迫性,防卫行为应当具有必要性,但是并非只有在“不得已”时才能成立正当防卫,这也是正当防卫与紧急避险的不同之处。

例如,张某故意伤害案中,被害人因被告人张某与其妻发生婚外情而心生怨恨,驾驶三轮摩托车冲撞被告人,随后两人发生斗殴。被害人持金属棍追打被告人至菜场,被告人随手拿起牛肉摊上的剔骨刀与被害人对峙,被害人先用金属棍殴打,被告人与之对打后捅刺被害人左腹股沟致死。法院判决认为:被害人对本案的冲突升级负有较大责任。……被告人能逃而不逃而是从牛肉摊上拿了把尖刀后主动迎向被害人……。[10]

面对正在实施的不法侵害,行为人并没有义务首先选择逃跑或者向司法机关报警,这也有违正当防衛的立法本意。正当防卫权是法律赋予公民的权利,行为人自行寻找防卫工具的行为并不影响行为人具有防卫的意识,而被害人手持工具主动走向被告人并率先出手的后续行为其实也是属于不法侵害的行为。

(四)防卫限度认定存在误区

5件认定防卫过当的案件中被告人均系被1人或多人殴打后用随身携带的水果刀、弹簧刀或指甲刀(锉刀)实施自卫行为,其中4件案件不法侵害人为重伤、1件出现死亡情况,法院均认定:被告人防卫明显超过必要限度。

例如罗某某故意伤害案中,被害人认为罗某某说话太嚣张,遂提议教训被告人罗某某,并从饭店追出和另外两人一起对罗某某拳打脚踢,被告人罗某某被围殴后,随即用右手从右侧裤袋内取出随身携带的弹簧刀刺中1人左胸部后逃离现场,被害人系被他人用单面刃锐器刺戳左前胸部致心脏破裂死亡。法院判决认为:被害人进行殴打,并形成多人围殴,属于对他人人身权利的不法侵害,被告人被数人围殴后持刀捅刺后逃离的行为系制止不法侵害,构成正当防卫。但被害人仅是拳打脚踢,未使用工具,被告人被围殴后在没有警示的情况下用刀刺中被害人的左胸要害部位致其死亡,其防卫明显超过必要的限度造成了重大损害,属防卫过当,并以故意伤害罪判处罗某某有期徒刑9年。[11]

从造成1人死亡的结果来看,本案的案情还是比较严重的,但是正如法院判决认定的本案系由被害人一方主动挑起事端,并纠集他人对罗某某实施围殴造成的,罗某某也完全具有正当防卫的权利。“被害人仅是拳打脚踢,未使用工具”的判决理由其实隐含着“对等武装论”的误区,三名不法侵害人围殴被害人,对被害人拳打脚踢,要求罗某某在当时的情况下先拿出弹簧刀警示一下其实有些强人所难!如果罗某某面对围殴也是赤手空拳还击,则罗某某必将还是处于被三人围殴的情况下很难脱身。在张某故意伤害案中,法院判决同样认为“从正当防卫的程度分析,毕竟被害人空手,其他4人仅逼近,也未持械,张某本可以采取拳击等轻缓方式进行防卫,却使用十多厘米的水果刀直接捅向被害人的要害部位”,[12]忽略了案发时的人数对比、被动反应的客观现实。

法院判决认定防卫过当除了“对等武装论”的误区外,在法益侵害衡量的标准上还存在着侧重“结果论”的误区。毛某故意伤害案中,被告人毛某在清扫道路与被害人叶某引发争执,进而相互扭打。被害人为报复让被告人毛某在原地别走,并骑电动车纠集另一被害人携带铁棍、木棍到现场一同殴打毛某。互殴过程中,被告人毛某持匕首捅刺被害人左腹部、左手臂及另被害人右手臂,两被害人则分别持铁棍、木棍击打毛某。经鉴定,被害人叶某被刀刺伤致胃全层破裂,构成重伤二级。法院认定:被告人毛某实施正当防卫明显超过必要限度造成重大损害,予以减轻处罚。[13]应当说,只要发生重伤、死亡的后果,司法认定为防卫过当的情形具有普遍性。[14]

《刑法》第20条第2款规定:正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。什么叫明显超过必要限度?立法原意认为“是指一般人都能够认识到其防卫强度已经明显超过了正当防卫所必需的强度。”[15]对此,高铭暄教授进一步解释“判断(正当防卫)必要限度,不可能脱离每个案件的具体情况。要根据具体案件中双方行为的性质、手段、强度、人员多少与强弱、现场所处的客观环境与形势进行全面分析。”[16]

审查认定正当防卫必要限度除了要考虑衡量防卫所保护的法益与防卫行为造成的后果之外,还要结合具体的案件事实,考虑案发时的客观、现实情况。制止不法侵害行为的评价因素还应包括:第一,不法侵害行为是否具有攻击性、破坏性、紧迫性;第二,双方的人员、工具对比情况;第三,防卫行为是否具有仓促性、被动性、应激性;第四,防卫工具的来源;第五,正当防卫的强度要综合具体案件事实考量,不能过于苛求“武器对等原则”,完全“可以大于、也可以小于、还可以相当于侵害强度。”[17]第六,案发的时间、现场的客观环境等。

衡量防卫所保護的法益与防卫行为造成的损害之间的利益相差,还需要考虑到正是由于行为人的防卫行为所以侵害人的侵害后果才没有最终发生,而不能简单以防卫行为造成的后果来认定为“重大损失”。比如在上例毛某故意伤害案中,两名侵害人分别使用铁棍、木棍殴打毛某,毛某出于正当防卫而随手使用匕首捅刺造成1人重伤。如果毛某没有使用匕首而是赤手空拳应对,则不排除有可能自己会被打成重伤,因此,本案不能简单“唯结果论”,毛某的行为不能简单认定为明显超过必要限度。

[问题的检讨:理念与准则]

司法实践中认定正当防卫的概率低已经成为不争的共识,这与强化防卫权的立法原意相去甚远!对此,有学者指出:“法院如何正确认定正当防卫或者防卫过当,这对于审判机关来说,也是一个考验。”[18]应当说司法实践中出现的正当防卫认定误区需要从观念、制度 上进行反思。

(一)全面、准确适用正当防卫制度

首先,要明确正当防卫的立法背景是为了保护本人或者他人合法权益不受非法行为侵犯,而针对非法加害人所采取的自我防卫措施,是一种合法行为,更准确地讲,正当防卫是一种权利行为。面临不法侵害,任何人都有行使防卫的权利而没有回避、忍受的义务,正当防卫是被法律肯定和积极鼓励的行为,防卫人是否选择报警或避让并不影响其正当防卫行为的认定。

其次,正当防卫的认定需要司法人员换位思考,整体、综合的考量案情。无论是起因条件、时间条件、主观条件、对象条件、限度条件等五个条件都涉及具体的问题,不能简单的认定,要全面综合的考量,不能孤立、片面的看待。通过对收集的133个案例进行深入分析,发现司法机关习惯将行使防卫权的当事人“限定在对侵害的发生毫无道德瑕疵的绝对无辜者之上”[19]须知,正当防卫所保护的是法益,认定的依据也应当是法益侵害的科学衡量、比较,而不能一味的赋予道德伦理色彩。诚然,起因的瑕疵与防卫意识的认定存在关联性,但并不必然排除防卫意识的存在。在128件没有认定正当防卫的案件中,属于故意伤害罪(轻伤)的案件有62件,占比48.44%,而这些案由多是因纠纷、琐事引起,具有临时性、突发性,因此要综合认定互殴与防卫的区别,而不能仅以“发生口角”、“产生言语冲突”等简单表述否定正当防卫的成立,双方发生口角纠纷,也存在着一方发生不法侵害的可能。只有事先具有伤害意图的行为才能完全排除正当防卫的意识,也不可能符合正当防卫的情形;而那种临时、即时的反击行为,则可能存在正当防卫的行为。

面对持续不法侵害情形中的防卫手段适当性的问题,更需要司法人员还原到现场的客观环境中以“假如是我碰到了,怎么办”来取代所谓的理性人角色。综合考量具体的、特定的案发情境,就是要摒弃“唯结果论”、“对等武装论”等司法实践中的误区,就是要摒弃事后评判的立场。“要把侵害者与防卫者双方置于案发当时的特定环境中,根据案件的起因、时间、地点、环境、侵害的情状、侵害的密集程度、侵害行为的手段和危险性、强度、后果等因素,以及着重考量防卫者在当时所可能选择和适用的防卫手段,进行整体、全面、客观的分析判断”。[20]

再次,要科学认定“造成的损害后果”情形。正当防卫是为了制止不法侵害,以“正对不正”的方式造成对不法侵害人的损害,“明显超过必要限度造成重大损害”的属于防卫过当,当然《刑法》第20条第3款规定的特殊正当防卫情形除外。第一,是否属于“明显超过必要限度”,需要司法人员审慎考量现场的客观环境、行为人紧张、应激的精神状态,从鼓励正当防卫行使的立法目的出发,“明显超过”的认定应当秉持适当从宽的刑事政策,“审判者一味专注于概念逻辑,只知‘运用逻辑,为机械的操作,未运用智慧,为‘利益衡量,才会闹此笑话”[21],对于可以认定为正当防卫的要积极认定,从宽适用“明显超过”的界定,对于防卫行为明显超过不法侵害行为,但实际造成的后果不算重大的,也应认定为正当防卫。第二,认定“重大损害”的情形,不能机械的将不法侵害已经造成的侵害后果与防卫人行使防卫权造成的损害后果进行比较,还要考量由于防卫人行使防卫权导致不法侵害行为可能造成的但并未实际发生的侵害后果情形。一般来讲,对于涉及人身权利的侵害行为,防卫人行使防卫权造成轻伤的后果不属于“重大损害”情形。

(二)为统一认定正当防卫提供制度保障

首先,发布指导性案例用于指导司法实践。我国属于成文法,正当防卫法律规定的原则性对于具体个案的适用难免产生分歧,而司法解释也不是针对解决个案的,如何保障司法公正,从法律适用来看,案例指导对于统一认定正当防卫、确保正当防卫的准确适用具有指导、规范作用。

2015年最高人民法院、最高人民检察院分别出台关于案例指导的规定,《最高人民法院关于案例指导工作的规定》第9条、第10条分别规定:“各级人民法院正在审理的案件,在基本案情和法律适用方面,与最高人民法院发布的指导性案例相类似的,应当参照相关指导性案例的裁判要点作出裁判。”、“各级人民法院审理类似案件参照指导性案例的,应当将指导性案例作为裁判理由引述,但不作为裁判依据引用。”建议最高人民法院、最高人民检察院要定期发布关于互殴与防卫、出现重伤或死亡后果、预期侵害等情形涉及正当防卫认定的典型性案例,并对裁判要点进行归纳总结,统一指导适用标准,明确正当防卫适用的具体准则。

近年来引起广泛关注的“邓玉娇故意伤害案”、“于欢故意伤害案”之所以一审判决并没有得到社会的认同,与司法人员没有正确适用正当防卫有着很大关系。而133件案例中涉及到故意伤害、故意杀人的有110件,占比82.71%,通过发布案例指导规范故意伤害类案件中的正当防卫适用,对于消除社会疑虑、质疑具有很强的现实性、针对性。

其次,司法机关要各司其责,严把法律关。110件故意伤害、故意杀人案件中,造成重伤、死亡的案件有48件,占比42.86%。司法实践中,一旦出现重傷以上特别是死亡的案件,认定正当防卫的难度很大,这就需要从侦查机关开始就要严把事实关、证据关、法律关,特别是在出现死亡等重特大案件时,检察机关也可以提前介入,指导侦查工作。坚决防止一出现死亡案件,为避免死者家属的信访、上访或舆情压力而无原则的将压力传导至刑事诉讼的后续环节的情况,这是要坚守的底线思维。

再次,面对重伤、死亡的案件认定行为人系正当防卫的案外风险不能仅由司法人员个人来承担,需要制度、组织保障。第一,可以通过召开专家论证会的形式厘清法律争议、寻求理论支持,加强与司法理论界的良性互动,及时消除社会疑虑。第二,审查起诉阶段认定行为人系正当防卫的,可以通过邀请双方当事人、人民监督员、辩护人、诉讼代理人、侦查人员等参加诉前会议,阐明检察机关立场,充分听取双方的意见,必要时也可以通过新闻媒体、网络向社会同步直播诉前会议。第三,审判阶段认定行为人系正当防卫的,应当依法公开开庭审理,邀请人大代表、政协委员、学者、新闻媒体等旁听庭审,通过庭审、判决全面、客观、详细表明司法立场,准确、及时向社会公布判决情况。第四,对于特别重大案件,可以指定经验丰富、法学功底深厚的司法人员负责办理。随着司法体制改革的全面推开,司法机关先后出台了关于院领导办案的规定,明确了院领导重点办理重大、疑难、复杂案件。根据规定,对于造成重伤、死亡又涉及正当防卫是否适用的案件应当属于重大案件,社会广泛关注,也可以由领导亲自办理此类案件,积极回应社会关切,彰显司法公信力。对于因认定行为人系正当防卫而出现的申请抗诉或者信访、上访等情形,司法机关院领导应当积极营造良好的外部环境,和司法办案人员共同依法处理,共同化解矛盾,争取社会各界的理解和认同。

注释:

[1]参见最高人民法院刑法修改小组:《对修改刑法的十个问题的意见》,载高铭暄、赵秉志编:《新中国刑法立法文献资料总览》(下),中国人民公安大学出版社1998年版,第2406页。

[2]数据统计最初从中国裁判文书网收集,但是由于网站访问量过大而导致系统频繁出现问题,故选取北大法宝作为本文研究的数据库。

[3]张明楷:《故意伤害罪司法现状的刑法学分析》,载《清华法学》2013年第1期。

[4]参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第7版),北京大学出版社、高等教育出版社2016年版,第135页。

[5]沈德咏:《我们应当如何适用正当防卫制度》,载《人民法院报》2017年6月25日。

[6]笔者曾亲见被害人近亲属因为判决书中载明“被害人也存在一定过错”这几个字而不断采用非正常方式信访、上访施压要求检察机关抗诉。

[7](2017)浙0324刑初210号判决书。

[8]陈兴良、张军、胡云腾主编:《人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂》,北京大学出版社2013年版,第33页。

[9](2016)浙0783刑初643号判决书。

[10](2016)浙04刑初35号判决书。

[11]参见(2017)浙07刑初3号判决书。

[12]参见(2016)浙1002刑初971号判决书。

[13]参见(2016)浙0106刑初627号判决书。

[14]笔者所收集的案例中认定防卫过当的虽然只有5例,但是从相关学者的研究中都将“只要防卫行为造成重伤或者死亡就是防卫过当”进行了重点阐述,详见陈兴良:《正当防卫如何才能避免沦为僵尸条款—以于欢故意伤害案一审判决为例的刑法教义学分析》,载《法学家》2017年第5期;张明楷:《故意伤害罪司法现状的刑法学分析》,载《清华法学》2013年第1期;周光权:《正当防卫的司法异化与纠偏思路》,载《法学评论》2017年第5期。

[15]王尚新、黄太云主编:《中华人民共和国刑法解读》(第3版),中国法制出版社2011年版,第29页。

[16]高铭暄:《于欢案审理对正当防卫条款适用的指导意义》,载《人民法院报》2017年6月25日。

[17]参见曾宪信、江任天、朱继良:《犯罪构成论》,武汉大学出版社1988年版,第133页。转引自张明楷:《刑法学》(第5版),法律出版社2016年版,第211页。

[18]陈兴良:《正当防卫如何才能避免沦为僵尸条款——以于欢故意伤害案一审判决为例的刑法教义学分析》,载《法学家》2017年第5期。

[19]陈璇:《克服正当防卫判断中的“道德洁癖”》,载《清华法学》2016年第2期。

[20]林山田:《刑法通论》(上),北京大学出版社2012 年版,第205 页。

[21]杨仁寿:《法学方法论》(第二版),中国政法大学出版社2013年版,第4页。