贝多芬给李斯特的“神圣之吻”

杨杰民

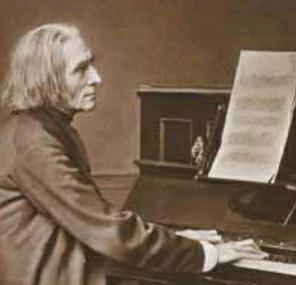

1881年7月,时年七十岁的李斯特不慎从一家旅店的楼梯上摔下,不得不卧床治疗休养了八个星期。这次意外使他的健康严重受损。此后,哮喘、失眠、水肿、心脏病接踵而来,左眼白内障也日趋严重。

1886 年,欧洲各地为了庆祝李斯特七十五岁生日,举行了各种庆祝活动,并纷纷邀请他出席。李斯特不忍拒绝各地成千上万“粉丝”们殷切希望目睹大师的风采和聆听大师演奏的盛情,硬撑着浑身是病的身体,开始了生前最后一次被称为“贺寿之旅”(Jubilee Tour)的欧洲巡演。

在德国、英国、法国、卢森堡等地,李斯特所到之处无不受到热烈的欢迎。1886年4月,他回到了阔别四十五年的伦敦,心情十分激动,面对伦敦热情的“粉丝”们,他坚持每两周举行一次音乐会。在温莎堡为维多利亚女王(Alexandrina Victoria, 1819-1901)举办的一场音乐会中,李斯特受到了国王般的隆重接待。“当他走进大厅时,人们全体起立,热烈欢迎这位在世的最伟大的音乐家、钢琴之王。”他在巴黎圣伊丽莎白教堂的巡演同样受到热情的欢迎,黑白相间的琴键在这位年过古稀的老人双手下流出的是一首首祥和、透明,充满阳光般温暖的乐曲。

1886年7月,李斯特在卢森堡的演出刚结束,就不顾长期的旅途劳顿,连夜兼程赶回德国魏玛,然后再赶往拜罗伊特,因为他答应女儿科西玛的一再要求,去那里出席为纪念瓦格纳逝世三周年的拜罗伊特音乐节。由于过度的疲劳,7月20日,李斯特在拜罗伊特患上感冒,但他仍然坚持在科西玛为他准备的包厢内看完瓦格纳的乐剧《帕西法尔》的演出,又看了乐剧《特里斯坦与伊索尔德》的演出。然而感冒很快转成了肺炎,加上据说是医生的误诊,李斯特的病情急转直下,最终于7月31日晚在科西玛的家中病逝。

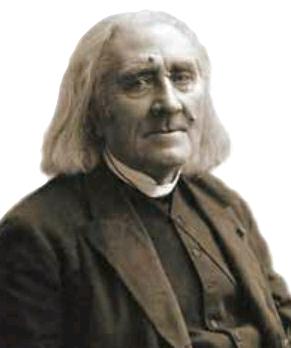

据说,李斯特在弥留之际还不断地喊着“特里斯坦、特里斯坦……”不过我想,此时的李斯特不仅会想到受他影响极大的比他早走三年的女婿瓦格纳以及瓦格纳的一部部乐剧,更会想到六十三年前在维也纳与他邂逅、给了他“神圣之吻”,后来又影响他一生的、他最为崇敬的前辈贝多芬。

关于李斯特与贝多芬在维也纳的邂逅,和贝多芬给他“神圣之吻”一说有好几个版本。

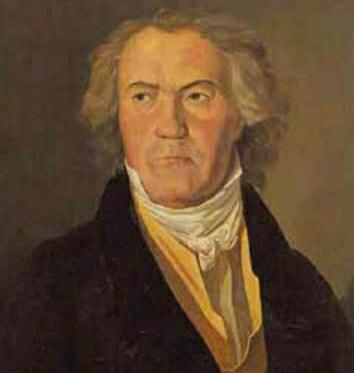

第一个版本是,十二岁的李斯特在维也纳的一次演奏会上见到了贝多芬,并且得到了贝多芬的“神圣之吻”。故事是这样的:1820年,也就是李斯特九岁时,就由父亲亚当·李斯特带着从匈牙利到了维也纳,随贝多芬最得意的学生卡尔·车尔尼学习钢琴,并随意大利作曲家安东尼奥·萨列里学习作曲。1823年4月13日是星期天,李斯特在维也纳霍夫堡宫(Hofburg)的小舞会厅(Kleiner Redoutensaal)举行了一次著名的演奏会,演奏了约翰·胡梅尔的《B小调第三钢琴协奏曲》、伊格纳茨·莫舍莱斯(Ignaz Moscheles,1794-1870)的变奏曲,同时还进行了即兴演奏。虽然当时在场的貝多芬耳聋已相当严重,但仍然对李斯特印象深刻。音乐会结束后,贝多芬走上舞台,对李斯特表示祝贺,给予了他热情的赞誉,并亲吻了他的前额。贝多芬给男孩李斯特的这个吻被后人称作是著名的“神圣之吻”(Kiss of Consecration,德文:Weihekuss)。

对于这个故事的一些细节,另一名研究贝多芬的专家路德维希·诺尔(Ludwig Nohl)说,“在那次演奏会上,贝多芬是抱起李斯特亲吻的”。由于贝多芬的身高只有一米六八,他可以很容易地弯下身子,给十二岁男孩的前额一个吻。不过,根据德国著名的音乐专栏作家和词典编撰人古斯塔夫·谢林格(Gustav Schilling)的说法(注:据说这种说法曾得到李斯特的认可),尽管在演奏会上,李斯特的确给贝多芬留下了深刻的印象,但耳聋的贝多芬只是从远处看着这个男孩,根本无法听到这个男孩在演奏什么,没有和他交谈,更别说吻他了。

所以,在那场演奏会上,贝多芬是给了十二岁的李斯特一个“神圣之吻”,还是没给?这个“神圣之吻”到底是弯下身吻的还是抱着吻的?这一切似乎都没有定论。此外,在自1822年就与贝多芬居住在一起、就像贝多芬私人秘书一样的安东·辛德勒(Anton Schindler)关于贝多芬的回忆录中,也提到过这件事,不过在一个版本中,他说贝多芬出席了这场演奏会,但在另一个版本中,他又说贝多芬没有出席。而贝多芬去世后,辛德勒不仅将由他保存的四百册宝贵的贝多芬的笔谈记录中的两百六十四册烧毁,还对剩下的很多记录中的内容做了更改。因此迄今为止,我们并没有找到1823年4月13日贝多芬曾经出现在这场著名演奏会现场的任何可靠的纪录。

另一个似乎比较靠谱的版本是当代一位英国/加拿大的音乐学学者、研究李斯特的专家和传记作者艾伦·沃克(Alan Walker)在1983年出版的《李斯特传,第一卷:演奏家岁月,1811-1847》(Franz Liszt: Vol. 1. The Virtuoso Years,1811-1847)一书中所介绍的一段故事。这段故事讲的是李斯特晚年的一位女学生、女钢琴家伊尔卡·霍罗威茨-芭纳依(Ilka Horovitz- Barnay)的一段回忆。自1875年起,伊尔卡就是魏玛“李斯特沙龙”中的一员,经常与李斯特在一起,有很多听李斯特谈自己的机会。下面就是艾伦·沃克在书中引用她的一段叙述:

与李斯特在一起的经历中最让我难忘的一次是他告诉我他与贝多芬的那次会面。endprint

李斯特说:“那时我大约十一岁,我非常尊敬的老师车尔尼将我介绍给了贝多芬。他早就对贝多芬提起过我,并且期望贝多芬能听听我的演奏。但贝多芬对“天才”向来很反感,所以很长时间都拒绝听我的演奏。然而,禁不住我那位不厌其烦的老师车尔尼的劝说,最后他终于对车尔尼说:“好吧,看在上帝的份上,把那个小鬼带来吧。”

李斯特接着说:“那是一个上午,大约十点左右,我们走进了贝多芬居住的‘黑西班牙人公寓(Schwarzspanierhaus)的两个小房间。我有些不知所措,但车尔尼亲切地鼓励我。这时贝多芬正坐在靠窗的一个狭长的书桌旁。他严肃地看了我们一会儿,在老师示意我到钢琴那边去时,贝多芬很快地与他说了几句话后就转入了沉默。”

“首先,我弹了费迪南德·里斯(注:Ferdinand Ries,贝多芬的另一名学生)的一个小品。弹完后,贝多芬问我是否能弹巴赫的赋格曲。我从巴赫的《平均律钢琴曲集》中选了一首《C小调赋格曲》。贝多芬又问我能不能对这首赋格曲进行一下移调。幸运的是,我做到了。在弹完最后一个和弦后,我抬起头来,贝多芬用他那深邃而热情的眼睛注视着我,他那严肃的脸上突然掠过一丝笑容。他走近我,几次动情地激励我。他低声说我是个小魔鬼,说他会受诅咒的。”

“此时,我鼓起勇气问他,我可以弹一首您的曲子吗?”

“贝多芬笑着点点头。我弹了他的《C大調第一钢琴协奏曲》的第一乐章。当我弹完后,贝多芬伸出双臂抱着我的头,亲吻我的前额,并用轻柔的声音说,‘继续向前吧,你是幸福的!命运将让你给许多人带来欢乐和喜悦,这可是一个人能享受到的最大的幸福。”

李斯特满怀深情地跟我讲了这些。他的声音颤抖着,使你能感觉到贝多芬的这几句简单的话就如同神给了他预言那样,令他无比喜悦。作为一个人,李斯特从来没有给过我这么深的印象。尽管这个在全球出尽风头和受人尊敬的艺术家正在老去,然而就在这样一个时刻,他的童年经历仍然在他的灵魂中回响。他沉默了一小会儿,然后平静地说:“这是我一生中最值得骄傲的时刻,它开始了我作为一个艺术家的生活。不过,除了个别好友外,我很少对人谈及此事。”

由于这是一位李斯特的学生听李斯特自己讲的故事,因此这个版本应当比第一个版本中“小舞会厅”的故事具有更大的可信度。但它还是存在一些问题的。贝多芬一共活了五十七岁,自1792年11月,也就是他二十二岁时,从出生地波恩来到维也纳后,就一直定居在维也纳,前后长达三十五年。在这三十五年中,贝多芬经常更换住所。为了治疗耳疾,单是在维也纳市区北部有温泉的地方,他就住过数十处居所。到了晚年,由于他耳聋已非常严重,钢琴只有弹出很大的声音才能听见,惹得周围邻居很是反感,无奈的贝多芬只好不断搬家。有时搬家搬得太频繁,为搬家方便,他甚至不愿把钢琴的脚支上,干脆就坐在地板上弹奏。

由于每次租新房时必须签署标明包括租期、租金等在内的租约,所以他往往同时要为几个公寓付房租。根据我查到的资料,他在维也纳的住所更换过六十七次,也就是说,平均半年就要搬一次家。然而,在1823年的春天,也就是李斯特见到贝多芬时,贝多芬还住在维也纳西南郊的莱姆格鲁本街(Haus 6,Laimgrubengasse 2 2),也就是当年的上普法尔街(Obere Pfarrgasse)的寓所里,与辛德勒合住一个套间。那时他正在创作《第九交响曲》。当年5月17日,他才搬到维也纳郊外的黑珍多夫村(Hetzendorf)普罗奈男爵(Baron Sigismund Pronay von Fot-Prona)的庄园里。不久,他又搬过两次家,而住进“黑西班牙人公寓”则是在1825年10月15日。所以,在李斯特自己讲的故事中,将“黑西班牙人公寓”说成是他和贝多芬见面的地方,显然是不对的,而且“黑西班牙人公寓”里的房间也不像李斯特所描述得那么小。造成这样错误的原因,也许是李斯特讲述此事时已经年迈,对过去了五十多年的事记忆有误,这也是情有可原的。何况“黑西班牙人公寓”又是贝多芬在维也纳最后的住所,贝多芬就是在那里逝世的,李斯特在世时它已经成了一个纪念贝多芬的重要地标,这可能给了李斯特很深的印象。

第三个版本是贝多芬的传记作家亚历山大·塞耶(Alexander Wheelock Thayer)的说法。1840年,在哈佛大学法学院担任图书馆管理员时,塞耶就发现安东·辛德勒所写的贝多芬传记中有不少矛盾和疑问。1849年,塞耶专程来到欧洲,进行贝多芬生平的研究。他专门学习了德语,收集各种资料,靠当记者来维持生活。后来,他被美国政府任命为驻意大利的里雅斯特(Trieste)领馆的领事,稳定的工作和收入使他有了继续研究贝多芬生平的条件。1866和1879年,他先后完成了贝多芬从出生到1816年那四十六年的传记三卷,由他的德国同事赫尔曼·戴特斯(Hermann Deiters)翻译成德文出版。而贝多芬1817到1827年逝世这十一年的传记,则是由赫尔曼·戴特斯及其同事雨果·黎曼(Hugo Riemann)先后根据塞耶的笔记完成的,于1907年和1908年分别出版了第四卷和第五卷。

塞耶和他的继承者们完成的这五卷本《贝多芬传》(The Life of Ludwig van Beethoven)是乐界公认的第一套具有学术性水平的贝多芬传记,至今还极具权威性。据塞耶说,李斯特在维也纳首次公开亮相是1822年12月1日,那天他在维也纳市政厅礼堂演奏了胡梅尔的《A小调第二钢琴协奏曲》、根据罗西尼刚上演不久的的歌剧《采尔米拉》(Zelmira)中的一首咏叹调所作的即兴曲以及根据贝多芬《第七交响曲》第二乐章改编的钢琴曲。而李斯特在霍夫堡宫小舞会厅的首次公开亮相则是在1823年4月13日。在这次演奏会的前几天,李斯特就已经在贝多芬的住所内被介绍给了贝多芬,那天,安东·辛德勒、卡尔·车尔尼以及李斯特的父亲亚当·李斯特都在场。这个手写的记录是在那天贝多芬的笔谈记录中找到的,记录使用的是宫廷式的语言,很可能是由李斯特的父亲书写的。他们还请贝多芬写一个乐曲的主题放入一个信封,然后将信封密封,这个主题将由李斯特在霍夫堡宫的小舞会厅中即兴演奏。

从这三个版本的相互印证可见,十二岁的李斯特与五十三岁的贝多芬在维也纳有过一次邂逅,传说中的贝多芬给了小李斯特前额一个“神圣之吻”也是有的。正如李斯特自己所说:“这是我一生中最值得骄傲的时刻,它开始了我作为一个艺术家的生活。”可惜,就在这次邂逅的四年后,贝多芬就永远地离开了。贝多芬没能看见这个“小魔鬼”在他身后是如何用似乎是上帝赐予的那双神奇的手在黑白键上如旋风般征服了整个欧洲乐坛,乃至世界乐坛的。当然贝多芬也没能知道这个“小魔鬼”在一生中是如何将自己奉为他最崇拜的偶像,用心领会他的精神,认真学习他的精神,从而潜移默化地将他的精神融合在自己所创作的许多作品中的。

一百三十二年前的7月31日,李斯特也永远地走了,他去找他的贝多芬了。我在想,见到贝多芬时,他会说什么呢?也许他会说:“六十三年前,您在给我‘神圣之吻时对我的祝福已经灵验了,命运让我给了许多人带来欢乐和喜悦,而我也已经享受到了一个人能享受到的最大的幸福了!”endprint