基于教学价值取向的翻转课堂教学模式研究

倪珊珊,肖 昊

(1.广州商学院 旅游学院;2.广州商学院 科研处,广东 广州 511363)

我国《教育信息化十年发展规划(2011—2020年)》发布以来,信息化学习环境下的教学方式改革和创新浪潮在高校彼此起伏,其中,“翻转课堂”(The Flipped Classroom)受到越来越多学者的关注,得到越来越多教师运用,成为我国教学方式改革和创新的一大亮点。翻转课堂通常被视为重置传统课程结构的课堂教学。[1]这种重置含有对传统课程结构实现“翻转”之意。作为对传统课程结构的重置,翻转课堂不是作为零散的教学活动所进行的一节或几节课的“翻转”,而是作为整体的教学模式所进行的“翻转”,所以,整体意义上的翻转课堂是一种信息化学习环境下对传统课程结构进行重置的教学模式。目前,国内外关于翻转课堂教学模式的研究,很少以教学价值取向为理论依据,主要表现是翻转课程结构体系研究大都只注重课前(外)和课中(内)教学活动的研究而忽视课后教学活动的研究,只注重课前和课中教学活动各个“翻转”的研究而忽视课前和课中教学活动各个“翻转”之间内在联系的研究,从而导致翻转课堂教学模式研究的碎片化。当前,翻转课堂教学模式研究亟待回答的问题是:翻转课堂在哪些方面对传统课程结构实现了“翻转”?各个“翻转”在课程结构中的内在联系是什么?“翻转”的理论依据是什么?本文基于“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一的教学价值取向,展开对翻转课堂教学模式的讨论,旨在回答这些问题,并为我国有效开展翻转课堂教学模式创新提供科学依据。

一、翻转课堂教学模式的规范设计问题

所谓教学模式,是指一定教育技术条件下以一定教学思想为理论依据和以一定学习基础及教学目标为实践依据而建立起来的较为稳定的课程结构体系或教学活动结构框架和活动程序。翻转课堂教学模式的规范设计问题,就是关于翻转课堂教学模式的理论依据、实践依据和课程结构体系是什么的三大规范设计问题。对这些问题未做全面和准确回答,翻转课堂教学模式本身就存在非规范设计问题。目前,我国翻转课堂教学模式研究仍然存在一些非规范设计问题。下面举例加以说明。

例如,张金磊、王颖和张宝辉(2012)提出的以信息技术和活动学习为杠杆的由课前学习和课堂学习两部分组成翻转课堂教学模型,[2]虽然其独到之处在于将作为翻转课堂学习环境创设杠杆的信息技术纳入其中,但就该模型未将教师活动纳入其中而言,它明显存在非规范设计问题。又如,陈怡和赵呈领(2014)提出的翻转课堂教学模型,[3]虽然其“课前”环节克服了张金磊、王颖和张宝辉的翻转课堂教学模型未将教师活动纳入模型的非规范设计问题,但“课中”仍然存在未将教师活动与学生活动加以区分的非规范设计问题。因此,范文翔、马燕、李凯和邱炳发(2015)提出的微信支持的翻转课堂教学模型 ,[4]就把“学习者分析”和“教学目标分析”同时纳入其中。

上述三个翻转课堂教学模型共同存在的一个的非规范设计问题是未将课后教学纳入其中,就此而言,卢强(2013)提出的翻转课堂教学模式也许意识到了这一问题,他把翻转课堂教学模式分为“课前自学”“课中内化”和“课后升华”三部分 ,[5]尽管 “课前自学”未必就没有学生知识的内化,“课中内化”未必就没有学生知识的升华,而“课后升华”也未必就没有学生知识的强化和巩固,但就“课后升华”被纳入该模式而言,当然是对上述三个翻转课堂教学模型共同存在的非规范设计问题的一种矫正。

就这一矫正而言,吴忠良和赵磊(2014)提出的基于网络学习空间的翻转课堂教学模型[6],从“教师角色”和“学生角色”上分析课前、课上(中)和课后的教学活动,且把学生知识的升华归于课上,把具有强化和巩固学生知识作用的“评估、总结”归于课后,此模式更合理。但该模型中所列“教学资源开发”“课前知识传递”“课上拓展升华”和“课后评估总结”,都是师生活动环节,而遗憾的是该模型却用师生“角色”来加以概括。且就课后教师进行的“总结性评价”而言,他本身至少存在诸如评价是否给成绩、是否将其成绩计入期末终结性成绩、如何将其成绩计入期末最终成绩等不确定问题。

总之,上述五种翻转课堂教学模式(模型、结构)除各自存在各不相同的非规范设计问题之外,还共同存在三大非规范设计问题:一是各模式没有将作为理论依据的教学思想纳入其中;二是各模式没有将作为实践依据的学习基础及教学目标纳入其中;三是各模式没有将作为联系课前、课中和课后师生活动的中介环节纳入其中。

本文认为,翻转课堂教学模式的基本前提是信息化学习环境,理论依据是“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一的教学价值取向,实践依据是一定的知识、能力、品行等学习基础与教学目标的辩证统一,课程结构体系是课前、课中、课后师生活动结构框架和活动程序。它可用图1来表示。

二、翻转课堂教学模式的理论依据:“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一的教学价值取向

建立在“人是万物的尺度”的哲学基础上的以“完善人的本性”为教育价值取向的所谓教育的“个人本位论”,与建立在“把社会事实看作物”的哲学基础上的以 “满足社会需要”为教育价值取向的所谓教育的“社会本位论”之间的争论,实际上是“以学生为本”与“以社会为需”这两种价值取向所形成的张力使然。实现教育价值的教学始终具有“以学生为本”与“以社会为需”两种价值取向所形成的张力,这是不以人的意志为转移的。教育的“个人本位论”和“社会本位论”分别执着于这种张力的两端。事实上,教学“以学生为本”与“以社会为需”的两种价值取向是相辅相成的,缺一而不可,共同构成教学在价值取向上的张力。一方面,教学是师生共同参与的以促进学生发展为根本目的的活动。如果说“教学相长”即教师自身在这一活动中得到发展,是教学价值取向的派生属性,那么,促进学生发展即让学生在这一活动中得到发展则是教学价值取向的内在属性,或者说,教学的内在意义在于促进学生发展而不是促进教师的发展。于是,“以学生为本”便成为一个对教学具有吸引力的价值磁场。另一方面,教学又是师生共同参与的促进学生社会化即满足社会对人的发展的需求的活动。学生本质上不是抽象的人,而是社会的具体的人。学生的发展不是学生身心的自然成熟,而是有计划有步骤地促进学生个体社会化的实现,即把学生培养成社会所需要的人才,于是,为社会培养人才是教学的本质属性,“以社会为需”便成为另一个对教学具有吸引力的价值磁场。这样,“以学生为本”与“以社会为需”之间的相互吸引,就构成了教学在价值取向上的张力。没有这种张力的教学是不存在的,而一旦将认识置于这种张力的两端,自然就落入教育“个人本位论”或“社会本位论”争论的窠臼。这意味着,“以学生为本”的教学思想与“以社会为需”的教学思想不是教学模式非此即彼的理论依据。

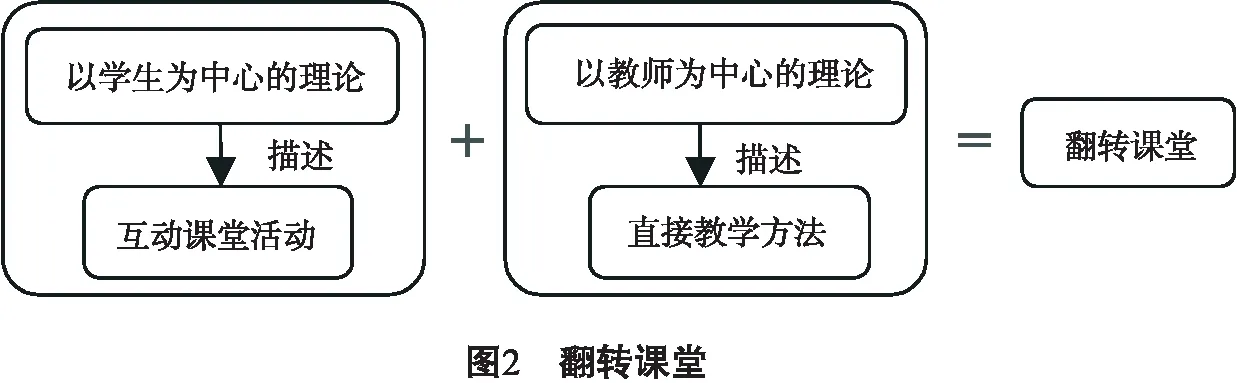

必须指出,学界有人把翻转课堂教学模式的理论依据仅仅归结为“以学生为本”或“以学生为中心”,这是对翻转课堂教学模式理论依据的误解。Lowell和Verleger(2013)曾用图2来描述翻转课堂,[7]他们把“以学生为中心的理论”和“以教师为中心的理论”都作为翻转课堂的理论基础,而众所周知的是,前者强调教学“以学生为本”的价值取向,后者强调教学“以社会为需”的价值取向,因为“以教师为中心的理论”对教学中“教师主导作用”的强调,不仅是对教学中教师相对学生而言具有较高智慧优势和社会势能的强调,而且是对教学中教师不可能不按社会的基本要求来培养学生所具有的社会主导力量的强调。而对教学价值取向上知识、能力、品行等学习基础与知识、能力、品行等教学目标所形成的张力的分析,将有利于更深入地理解翻转课堂教学模式的这一理论依据。

如果说教学价值取向是教学模式不可或缺的理论依据,那么,坚持教学在价值取向上“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一,就是翻转课堂教学模式的理论依据。

三、翻转课堂教学模式的实践依据:学习基础与教学目标辩证统一的教学前提

“以学生为本”的教学必然要求直面学生发展的内在条件,即学生的知识、能力、品行等学习基础,其中包含传统教学难以满足的个性化学习需求,而学习基础也是社会的产物。任何教学,只有建立在学生的知识、能力、品行等学习基础上,才能真正取得足以促进学生发展的效果;同样,“以社会为需”的教学则必然要求直面社会所需要的教学目标,这使得反映一定社会制度和经济社会发展要求的教学内容被嵌入教学目标之中,使得同一年级或类别的教学目标会因社会制度不同而不尽相同,会因经济社会发展阶段不同而不尽相同,因此,学习基础和教学目标都具有社会制约性。

当然,教学目标通常应该反映一定学习基础总体状况的,却又反映不了那种偏离一定学习基础总体状况的某个学生个体学习基础的特殊状况。因此,教学上“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一的张力,会以学习基础与教学目标的辩证统一的张力表现出来,从而成为教学的前提。在King看来,这种前提在翻转课堂那里是教师角色从传统教学模式中的“舞台上的圣人”翻转为翻转课堂教学模式中的“舞台上的导演”,是学生角色从传统教学模式中的“信息接受者”翻转为翻转课堂教学模式中的“课堂参与者”。[8]如果说任何课堂都是导向教学目标的课堂,任何主动学习都是建立在一定学习基础上的学习,那么,翻转课堂中学生主动参与的学习就一定是导向教学目标的主动学习;同样,如果说任何教学舞台都是导向教学目标的舞台,任何教师对学生的指导都是建立在提出、收集、解决学生普遍存在和个别存在的问题的学习基础上的指导,那么,翻转课堂中充当“舞台导演”的教师指导就一定是促进学生主动学习的教师指导。

四、翻转课堂教学模式的课程结构体系:师生活动结构框架和活动程序

所谓课程结构体系,是指教师、学生、呈现课程内容的师生活动及其环节等课程要素之间的相互关系及其构成方式的总和。翻转课程结构体系之所以不同于传统课堂结构体系,就在于它实现了对传统教学的课前、课中和课后师生活动及其环节之间的相互关系及其构成方式的“翻转”。

(一)课前师生活动

翻转课程结构体系中的课前师生活动分别包含五个相对应的环节,其中“制作视频片段”和“观看视频片段”分别是课前师生活动的中心环节。尽管视频片段代替传统讲授被一些学者视为一种“翻转”,然而,Stephenson 、Brown 和Griffin (2008)在人类遗传学课程教学中就同一主题采取传统课件、虚拟课件、电子课件三种授课形式进行比较教学实验表明,课程内容呈现方式对学习效果并不产生显著影响。[9]因此,翻转课程结构体系中的课前师生活动仅凭这一中心环节并不足以充分体现课前师生活动“翻转”的意义和效果。而这一中心环节与其他环节的相互关系及其构成方式的“翻转”,才是翻转课程结构体系中课前师生活动的突出特征所在。“以学生为本”和“以社会为需”的理论依据和实践依据——学习基础和教学目标,在课前教师活动上表现为教师“分析学习基础”和“细化教学目标”这两个环节,在翻转课程结构体系中的课前学生活动上表现为学生“权衡学习基础”和“通晓教学目标”这两个环节,他们既分别作为教师制作视频片段和学生观看视频片段的必要前提,又分别作为联系课前师生活动与理论依据和实践依据的中介环节,从而使得视频片段不仅是课程内容呈现的方式,而且是课程内容科学地呈现的方式。传统教学模式仅仅强调按教学目标来设计课程,从而使得课前教师活动注重“细化教学目标”环节而忽视“分析学习基础”环节,使得课前学生活动难以把权衡学习基础和通晓教学目标作为基础环节。

置于中心环节后面的两个环节,在课前教师活动中先后是“在线收集问题”(学生观看视频片段后或家庭作业后在线提出的问题)和“对学习作过程性评价”(评价成绩不计入期末累计性评价成绩,所以称之为“过程性评价”),在课前学生活动中先后是“为课中互动收集问题”和“自我过程性评价”,它们是联系课前师生活动与课中师生活动的中介环节。教师“在线收集问题”是一种课前在线师生互动,它以校园网在线教学平台的设立为物质和技术前提,而我国高校大都具备这一物质和技术前提,所以它作为翻转课程课前教师活动环节的物质和技术条件在我国高校是具备的。将师生互动置于课前,而在传统课程结构中只有课中才有些许师生互动,因此可以说,伴随课前教师“在线收集问题”所开展的课前师生互动,意味着对传统课程要素之间相互关系及其构成方式的“翻转”。课前教师“在线收集问题”是课前教师“对学习作过程性评价”的基础,没有教师“在线收集问题”这一环节,教师“对学习作过程性评价”这一环节的设计就缺乏依据。同样,学生“为课中互动收集问题”既是中心环节向前延伸的必然要求,又是伴随课前教师“在线收集问题”所开展的课前师生互动的必然结果,并为学生开展“自我过程性评价”奠定了基础。更为重要的在于,课前教师“在线收集问题”和学生“为课中收集问题”分别为课中教师解答问题和学生报告和讨论问题奠定了基础,课前教师“对学习作过程性评价”和学生“自我过程性评价”又分别为课中的有关活动奠定了基础。这样,课前师生活动与课中师生活动就通过置于中心环节后面的两个中介环节而联系起来了。

必须指出,课前教师在线收集问题和学生为课中互动收集问题的过程,还分别是教师知识内化和学生知识内化的过程。课前教师在线收集问题会涉及学生对视频片段设计和播放所提出的问题,其中包括课程内容呈现的科学性、准确性、逻辑性等教师知识的内化问题,从这个意义上讲,教师在线收集问题的过程就是教师知识进一步内化的过程。学生为课中互动收集问题涉及对视频内容的自我理解,涉及对课程内容呈现的科学性、准确性、逻辑性等教师知识内化问题的自我理解,这种自我理解的过程就是学生知识的自我内化过程,从这个意义上讲,学生为课中互动收集问题的过程就是学生知识内化的过程。

值得指出是,学界一些人把翻转课堂教学中的课前学生自主学习阶段和课中互动学习阶段,分别简单对应于知识传授阶段和知识内化阶段,甚至把“学生在课前的学习情况达到了传统课堂中教师讲授的效果和课堂中学生完成了本次课程内容的内化”,作为判断一堂课翻转成功的标准。[10]据此推论,翻转课堂教学就是在课前解决知识传授问题,就是在课堂中解决知识内化问题,课前学生自主学习便与知识内化毫无联系,课中互动学习便与知识传授毫无联系,知识传授便与知识内化毫无联系,课前学习便与课中学习毫无联系,这样,翻转课堂教学模式不就成了不割裂课前学习与课中学习之间联系、知识传授与知识内化之间联系的非科学的教学模式。事实上,课前学生为课中收集问题的学习是一种自主学习,而任何自主学习都包含着知识的内化,那种把翻转课堂教学的课前活动理解为只解决知识传授而不解决知识内化的观点,是对翻转课程结构体系的误解。还有学者把传统课堂教学的课前预习与翻转课堂教学的课前视频学习的区别,归结为前者无教师精细安排并与课中无关联,后者则有教师精细安排并与课中有关联。[11]然而,二者之间的区别并非如此。实际上,传统课堂教学的课前预习也是教师精细安排和布置的学习任务,通过课前预习,学生了解了课中教师讲解的内容,这不能说与课中无联系。应该看到,二者之间的根本区别在于目的不同。传统课堂教学的课前预习的目的是了解课中待讲内容,要达此目的,学生只要在已有知识、学习能力与新知识、新学习能力之间进行简单性链接即可,因此知识内化难以在课前预习过程中发生。翻转课堂教学的课前视频学习的目的则是为课中互动收集问题,即诊断出自己课中待解的困惑,要达此目的,学生必须在已有知识、学习能力与新知识、新学习能力之间进行创造性链接才能真正为课中互动收集到问题,才能真正诊断出自己课中待解的困惑,这样的课前学习就成为创造性的知识内化过程。如果翻转课程结构体系中的课前学生视频学习没有为课中收集到问题,即没有诊断出自己课中待解困惑,那么,它与传统课堂教学的课前预习就没有什么根本性区别了。应该看到,课前教师在线收集问题所展开的师生互动以及对学习作过程性评价,课前学生为课中互动收集问题以及自我过程性评价,都是具有调动学习主动性、积极性、创造性意义的活动环节,因此,翻转课程结构体系中的课前学习活动是一种主动学习。尽管DeLozier和Rhodes(2016)所强调的“翻转课堂课前教学优势应该从释放课堂时间向主动学习转化”的观点值得重视,[12]但是必须指出,翻转课堂教学模式实际上从一开始就具有课前主动学习的特征,本身不存在“向主动学习转化”的问题,而只存在向更加主动学习转化的问题。

(二)课中师生活动

课中师生活动的中心环节分别是教师“组织讨论有关问题”环节以及与之相对应的学生“讨论有关问题”环节,其主要目的在于让学习基础不尽相同的学生都能通过观看视频片段和问题收集来实现预期的知识深化与内化、能力提升、品行锻造等教学目标,这样的教学目标所体现的是“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一。而“讨论有关问题”是以师生报告的问题以及报告那种能显示课前学习成效的过程性评价为前提的,师生通过对这些报告的互动来诊断和确立需要全班讨论的普遍性问题,诊断和确立需要分组讨论和指导的小范围问题,诊断和确立需要个性化指导的个别问题,于是,在课中的中心环节之前便有了教师“解答在线收集问题”环节和学生“回应在线收集问题解答并报告所收集的问题”环节以及这个环节上的师生互动,便有了教师 “报告课前过程性评价”环节和学生“报告课前自我过程性评价”环节以及这个环节上的师生互动;而在课中的中心环节之后便有了教师“小组辅导”和“个性化指导”两个环节和学生“生生互动、组组互动、接受辅导”和“接受个性化指导”两环节以及这两个环节上的师生互动。各个环节上的师生互动是根据解决问题的需要而采取多种形式。Velegol、Zappe和 Mahoney认为,传统教学模式中的课中活动是单调的“教师面授”且少有师生互动,而翻转课堂教学模式中的课中活动则有大量的师生互动,且采用问题解决、项目研究、小组讨论、头脑风暴、实地考察等多样化互动形式。[13]Fay(2000)研究表明,教师指导下的小组活动所带来的师生互动、生生互动、组组互动,能产生“群体动力效应”,[14]这意味着课中互动对学生知识的深化和内化、能力提升、品行锻造具有激励作用。虽然关于小组成员人数多少最为适宜的问题目前尚未解决,但一般认为5至7人较为适中,而McLaughlin、Roth、Glatt、Gharkholonarehe、Davidson、Griffin和Mumper所实施的三类型两人“搭配与分享”分组活动也是值得借鉴的。所谓两人“搭配与分享”分组互动,是指学生两人分成一组做作业或讨论某个主题并把作业和讨论结论与全部同学一起分享,教师就此提供建议与反馈。两人“搭配与分享”充分实现了生生互动、组组互动、组班互动和师生互动。他们把安排在课堂上即时进行的这种活动叫作快速型“搭配与分享”活动,把用2到3天准备后在课堂上进行的这种活动叫作深思熟虑型的“搭配与分享”活动,把安排在课堂上即时进行的学生轮流准备和主持讨论自己的主题的这种活动叫作积极型的“搭配和分享”活动。[15]Flynn(2015)认为,这种“搭配和分享”活动能让每个学生在课中经历假设—预测—观察—解释的问题解决的思维过程,既有利于学生知识的深化和内化,又有利于解决问题的能力。[16]

课中师生活动的最后环节分别是教师“组织课中积累性评价”和学生“开展课中积累性评价”,其中积累性评价是指评价成绩要计入期末终结性评价成绩的评价,因此,学生通常非常在意这种评价的结果,通过师生互动来实现公开、公平、公正的课中积累性评价,不仅是检验翻转课程结构体系中的课前、课中教学活动效果的必要手段,也是为巩固已取得的教学效果而开展的课后师生活动提供依据,从而使得这一环节成为联系翻转课程结构体系中课中师生活动与课后师生活动的中介。这种评价是检验课前、课中教学效果在何种程度上实现了预期教学目标,通常依据课程内容从学生知识深化和内化、能力提升、品行锻造等某一个或几个方面进行评价,每一课中积累性评价都要给出一个成绩,每学期各个课中积累性成绩的平均数,并按一定比例计入期末终结性评价成绩。课中评价通常还要就学习成果的某些方面需要进一步强化和巩固做出诊断,必要时以家庭作业的形式让学生在课后完成,以便及时强化和巩固学习成果。

翻转课程结构体系中的课中师生活动与传统课程结构中的师生活动的最大区别是围绕组织和讨论有关问题而展开的各个活动环节上多元化的充分互动,这是基于差异化学习基础的主动学习、积极学习是促进学生的知识深化和内化、能力提升、品行锻造的充分互动;而传统课程结构中课中师生活动一般是围绕教师讲解、提问和抽查听讲效果而展开的师生单调的不充分互动,这是基于同质化学习基础的被动学习、消极学习,是不利于全面实现教学目标的不充分互动。Smith 、Wood、Krauter 和Knight(2011)就课中互动对学习效果的影响进行实验,即让学生分5人一组使用教学应答系统进行学习,在独立回答第一道题之后和回答第二道题之前,允许学生就他回答问题的思路和方案展开小组讨论和接受教师指导,然后独立回答第二道题。这一实验结果表明,无论这些学生回答第一道题的表现如何,回答第二道题的正确率大大提高了。[17]既然课中互动有利于提高学习效果,那么,课中互动越充分,学习效果就越好。翻转课程结构体系中的课中师生活动正是通过多元化充分互动来提高学习效果的。由此可见,翻转课程结构体系中的课中师生活动各个环节的相互关系和构成方式所实现的对传统课程结构中课中师生活动的“翻转”,实际上表现为从基于同质化学习基础的被动学习、消极学习向基于差异化学习基础的主动学习、积极学习的“翻转”,表现为从不利于全面实现教学目标的的不充分互动向有利于全面实现教学目标的、促进学生的知识深化和内化、能力提升、品行锻造的充分互动的“翻转”,因而较充分地体现了“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一,同时较充分地体现了学习基础与教学目标的辩证统一。

(三)课后师生活动

课后师生活动首先是承接课中积累性评价而为强化和巩固学习成果所开展的必要的家庭作业活动,于是首先就分别有了教师“据评价必要时布置家庭作业”环节和与之相对应的学生“做家庭作业”环节。显然,这种课后学生做家庭作业的学习活动是基于学习成果强化和巩固的先前课程内容的延续,不同于翻转课程结构体系中基于新课程内容制作视频片段的课前学生学习活动,因此,翻转课堂教学模式中或更具体地说翻转课程结构体系中不能没有课后师生活动及其环节。正如前面所指出的那样,国内一些翻转课堂教学模式的理论研究和实践探索将翻转课堂教学的课后师生活动忽略掉,这是值得商榷的。当然,就某一堂翻转课而言,课中积累性评价的结果也许不一定需要课后学生做家庭作业,但大多数翻转课都有课后家庭作业。而就翻转课程结构体系而言,积累性小测验几乎每周都应该有所安排,期末积累性考试也是必不可少的,因此,没有课后师生活动的翻转课堂教学模式或翻转课程结构体系,实际上是不存在的。

一个完整的翻转课堂教学模式或翻转课程结构体系必然包含课后师生活动及其各个环节。具体说来,翻转课程结构体系中的课后师生活动的中心环节分别是教师“组织每星期的积累性小测验”和学生“准备和参加每星期的积累性小测验”,从而实现了从传统课程结构体系中期末一次终结性考试向每星期的多次积累性小测验的“翻转”,这更有利于及时强化和巩固学习成果。这一中心环节的小测验内容是依据课中积累性评价所诊断出需要及时加以强化和巩固的问题而确定的,所以,这是联系课中与课后师生活动的中介环节之一。另一个联系课中与课后师生活动的中介环节,是处于这一中心环节之前的教师“据评价必要时布置家庭作业”环节和与之相对应的学生“做家庭作业”环节,当然,这一环节只是必要时才会存在。中心环节之后是教师“组织期末积累性考试”和“汇总期末终结性评价成绩”两个环节,以及与之相对应的学生活动“准备和参加期末积累性考试”和“获取期末终结性评价成绩”两个环节。

这些课后师生活动环节既是积累性评价的方式,又是强化和巩固学习成果的手段,而只有课后作业成绩、每星期的积累性小测验成绩和期末积累性考试成绩按一定比例计入期末终结性评价成绩,才能有效激励学生积极准备和完成课后作业、小测验和考试,才能有效强化和巩固学习成果。因此,如何科学地设置各种积累性评价成绩占期末终结性评价成绩的比例,就成为一个值得研究的问题。Velegol、Zappe和 Mahoney是这样来设置她们的翻转课堂教学各种积累性评价成绩占期末终结性评价成绩的比例的:课中评价成绩占30%,课后作业成绩和小测验成绩总共占50%,期末考试成绩占20%。[18]这是值得借鉴的。重要的在于,传统课程结构中的课后师生活动指向期末一次终结性考试,且考试成绩通常占期末终结性评价成绩的50%以上,尽管期末终结性评价成绩还包括平时学习成绩,但教师考查学生平时学习成绩的客观指标通常只有学生上课出勤率,而评价平时学习成绩的不曾公开的主观指标则偏多,这极易造成平时学习成绩计量的不公和不透明。与此不同,翻转课程结构体系中的期末一次累积性考试成绩占期末终结性评价成绩的比例较低,而占期末终结性评价成绩比例较高的课中积累性评价成绩和每星期的积累性小测验成绩也都是公开、透明的,具有较高公正性,对强化和巩固学习成果能起到较好的激励作用。这样,翻转课程结构体系中的期末终结性评价成绩,就实现了从传统期末一次终结性考试成绩占期末终结性评价成绩的比例较高,向课中积累性评价成绩和每星期的积累性小测验成绩占期末终结性评价成绩的比例较高的“翻转”,从而使得每个学生能通过课中积累性评价成绩和每星期的积累性小测验成绩的获得和累积,来展现不同知识、能力、品行等学习基础上的进步,这有利于激励每个学生在不同学习基础上实现自身知识深化和内化、能力提升、品行锻造等教学目标,因此,这种“翻转”较全面地体现了“以学生为本”与“以社会为需”的辩证统一,同时较全面地体现了学习基础与教学目标的辩证统一。

[1]Sarah J. DeLozier,Matthew G. Rhodes. Flipped Classrooms: a Review of Key Ideas and Recommendations for Practice. Springer Science+Business Media New York 2016,Educ Psychol Rev,29, 2017.

[2]张金磊,王颖,张宝辉. 翻转课堂教学模式研究[J].远程教育杂志,2012,(4).

[3]陈怡,赵呈领.基于翻转课堂模式的教学设计及应用研究[J].现代教育技术,2014,(2).

[4]范文翔,马燕,李凯,等.移动学习环境下微信支持的翻转课堂实践探究[J].开放教育研究,2015,(3).

[5]卢强.翻转课堂的冷思考:实证与反思[J].电化教育研究,2013,(8).

[6]吴忠良,赵磊. 基于网络学习空间的翻转课堂教学模式初探[J]. 中国电化教育,2014,(04).

[7]Jacob Lowell,Matthew Verleger. The Flipped Classroom: A Survey of the Research. American Society for Engineering Education, June,2013.

[8]A. King. From sage on the stage to guide on the side. College Teaching, 41,1993.

[9]J. E. Stephenson, C. Brown & D. K. Griffin . Electronic delivery of lectures in the university environment: an empirical comparison of three delivery styles. Computers & Education, 50,2008.

[10]张金磊.“翻转课堂”教学模式的关键因素探析[J]. 中国远程教育, 2013,(10).

[11]黄阳,刘见阳,印培培,等.“翻转课堂”教学模式设计的几点思考[J].现代教育技术,2014,(12).

[12]Sarah J. DeLozier,Matthew G. Rhodes. Flipped Classrooms: a Review of Key Ideas and Recommendations for Practice. Springer Science+Business Media New York 2016,Educ Psychol Rev,29,2017.

[13]Stephanie Butler Velegol, Sarah Zappe, Emily Mahoney. The Evolution of a Flipped Classroom: Evidence-Based Recommendations. Advances in Engineering Education,Winter 2015.

[14]N. Fay, S.Garrod, & J. Carletta. Group discussion as interactive dialogue or as serial monologue: the influence of group size. Psychological Science,2000.

[15]J. E. McLaughlin, M. T. Roth, D. M. Glatt, N. Gharkholonarehe, C. A. Davidson, L. M. Griffin, & R. J. Mumper. The flipped classroom: a course redesign to foster learning and engagement in a health professions school. Academic Medicine, 89,2014.

[16]A. B. Flynn. Structure and evaluation of flipped chemistry courses: organic & spectroscopy, large and small, first to third year, English and French. Chemistry Education Research and Practice, 16,2015.

[17]Smith, M. K., Wood, W. B., Krauter, K., & Knight, J. K. Combining peer discussion with instructor explanation increases student learning from in-class concept questions. CBE-Life Sciences Education, 10,2011.

[18]Stephanie Butler Velegol, Sarah Zappe, Emily Mahoney. The Evolution of a Flipped Classroom: Evidence-Based Recommendations. Advances in Engineering Education,Winter 2015.