禁反言原则下未成年人民事行为认定的困境与出路

——以“熊孩子”天价打赏主播类型案例分析

李文迪

贵州大学法学院,贵州 贵阳 550025

一、案例与现况:禁止反言原则下现行未成年人民事行为制度存在的困境

武汉市江岸区8岁儿童用母亲支付宝账号,将家中9万余元的积蓄打赏网络主播。湖南株洲14岁少年偷拿了父亲的身份证,开通一个手机号码,并交纳1699元参与相关活动。海南海口环卫工人李女士发现4万多元从账户上不翼而飞,调查发现全部被自己12岁的儿子用来打赏了游戏主播。2017年8月24日,内蒙古巴彦淖尔市黄女士发现自己卡内的6万余元被8岁的儿子转出购买“王者荣耀”的手游装备……。近年来,未成年人在游戏或者网络直播过程中巨额打赏事件频发,这一类型涉及未成年人民事行为的纠纷案件,不仅引起许多家庭内部矛盾,也在社会上和司法领域造成了极大的反响。

(一)案例比较

案例一、上海13岁女孩苏某用妈妈手机偷偷给自己喜欢的网络主播打赏,两个月共花费25万元。事发后苏某与其母报案,经民警了解,报警人苏某通过“全民K歌”直播平台主动送礼物给男主播,整个期间并未发生任何诈骗行为,不构成诈骗,公安机关决定不予受理此案。苏某母亲最终将网络公司告上法庭,提起民事诉讼。

法院审理认为:由于苏某未满16周岁,属于限制行为能力人,其在直播平台的行为远超过自己的认知,未经法定代理人追认行为认定无效,直播平台应全额退赔。

案例二、13岁的宋某在北京某电器连锁商场花2600元买了一台MP4,其母发现后,以宋某的名义将该商场告上了法庭。其母向法院提出起诉,请求法院撤销买卖合同,要求该电器连锁商场退还2600元的MP4货款,并公开道歉。

法院审理后认为宋某作为限制民事行为能力人,可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。本案中,宋某购买MP4时13岁,属于限制民事行为能力人,但考虑到宋某的生活环境和涉案标的物价值,系宋某能自行处置的交易行为范围。因此,不需法定代理人追认即可认定其购买行为应为有效。最终,法院判决宋某与该商场之间的买卖行为有效,驳回原告诉讼请求。

以上两个案例,法院审理得出完全相反的两个结果。可见法院在审理中依据不同的标准。随着经济的发展,未成年人能自主支配的财富金额幅度涨,而当前法律规定依据年龄判定行为能力,显然无法普适于所有司法情况。

(二)案例评析与思考

此类案件的关键在于:限制民事行为能力人的行为是否有效?其与民商事活动中的“禁止反言”原则是否冲突?日常的民商事活动中,“禁反言原则”作为活动的前提原则,其精神实质与内涵均在于“言出必诺”,不可出尔反尔。合同和承诺一旦生成,对合同当事人便具有强制力,当事人属于真意表示情况下,任何一方均不可随意解除合同或者承诺。

司法实践中认为,未成年人对网络主播进行打赏行为效力待定,应当征得其法定代理人的同意,如法定代理人拒绝追认则行为归于无效①。依此学说,法定代理人可拒绝追认,请求直播平台返还相应的赏金。但问题是,随着经济发展产生的地区不平衡,未成年人的网络活动,依经济发展状况有明显区别。只有加以区分方能保护未成年人权益,并能鼓励和促进商品经济的发展②。

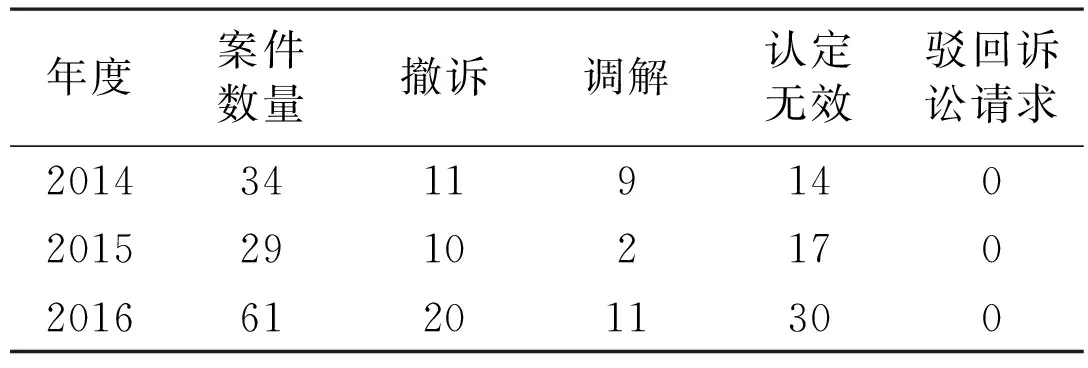

根据相关数据显示,J省基层法院审理的关于未成年人民事行为效力认定案例表(案例来源司法统计系统)。

年度案件数量撤诉调解认定无效驳回诉讼请求2014341191402015291021702016612011300

上表中,调研区域内近三年的未成年人民事行为认定案中,均没有认定未成年人行为有效。这也变相表示各级司法机关在处理类似案件时,均以责任年龄作为唯一的判令标准,其他诸如个体家庭经济情况、教育背景、地域差异等均未纳人判决因素进行考量。此种司法实践显示出的趋势在一定程度上消极了经济活力,约束了消费主体的经济活力③。

二、“禁反言原则”下看我国现行未成年人民事行为制度存在之问题

“禁反言原则”(Equitable Estoppel)在传统英美法系中又称为契约理论,是解决古典主义下对价理论的适当路径,故而部分学说也称之为“允诺禁反言原则”。其精神实质为言行一致,不得出尔反尔④。

(一)“禁反言原则”确立及理论发展

英国美国先后确立“禁反言原则”分别源于1947年英国丹宁大法官所作的高树案和1898年的里基茨诉斯科森案。英国的获益受损理论认为,“所谓法律意义上的有价值的对价,包括一方所增加的某种权利、利益、获利或好处,或者是他方所给与、遭受或承担的某种容忍、损害、损失或责任”⑤。法官在审理时,将“禁反言原则”适用于对将来事项的允诺,进一步明确了“禁反言原则”的基本思想。这也意味“当一个人以他的言论或行为己经使另一个人相信,并按其意思表示行事时,就不能允许这个人对他说的话或所作的行为反悔,即使这样作对他是不公平的,也应如此。”⑥

(二)我国现行法律确定未成年人行为能力规定存在争议

我国现行法律规定,除却不能辨别自身行为无民事行为能力群体,年满十八周岁的公民即为完全民事行为能力人。这个年龄标准的确定,不仅体现在生理和心理的分界,更多体现个体的独立性。我国宪法中规定满十八周岁具有完全民事行为能力的成年人具有选举权和被选举权,看来宪法也把这一年龄作为判断公民是否成年的标志⑦。

《民法总则》(草案)第十八条第二款规定:“十六周岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。”但法律上并不能把十六周岁以上不满十八周岁并以自己收入生存的群体权利与完全民事行为能力人所拥有的民事权利等同。另有学者认为:“如果以具体劳动收入作为判断行为能力的标准,则会使对行为能力的确定标准多样化,不利于司法实践中法官对行为能力的准确判断”⑧。我国当前的民事立法在不断修改完善,但对民事行为能力的判定,依然单纯的仅依年龄标准划分。第二款的规定,显然经济收入为标准赋予部分限制行为能力人更多的权利,这条规定是对民法的例外规定。民法总则草案修改过程中把无民事行为能力人与限制民事行为能力人的年龄分界线降低为八周岁,主要考虑到当前我国的经济发展水平和社会现状,也是从保护未成年人的切身利益出发,将他们视为无民事行为能力人⑨。

三、未成年人民事行为认定的国外司法现况

(一)英美法上的未成年人行为能力规则

英美合同法中关于未成年的问题,法律上坚持一个标准即合同能力(the Capacity for Contract)。判定一个合同是否有效,只看订立合同当事人是否达到了法定年龄。普通法系在维护合同订立当事人中未成年人的权益,防止未成年人订立合同并非出于意思自治的完全自由,发展出了相当完备的理论学说和法律规则,这些规则在学理上称之为“未成年人法律原则”。但此种机制存在一个弊端,即未成年的合同当事人如果具有完全的意思自治能力而形成特别合同——必需品合同,那么合同一旦被判定无效,未成年人获取必需品的行为就会受限。基于此弊端,英美法中的原则由早期的未成年人参与合同均无效逐步改造为可撤销(Voidable)⑩。司法实践中法院也反对未成年人滥用合同撤销权,这种做法立足于一种假设:一旦未成年人无所顾忌行使撤销权,社会将形成拒绝与未成年人签订合同的惯例,未成年人再难获取必需品。另外,考虑到部分未成年人在订立合同中谎称自己成年,且具有使人相信的外观,那么基于自愿公平原则形成的合同,未成年人将不再具有撤销权,受骗合同相对人具有单方撤销权利,至于未成年人获取不当得利应全数返还。衡平法中合同法做出此类规定,正是平衡未成年人的合法权益和合同相对人的利益的一种尝试,也是为了最大限度维护经济市场的自由意志。

(二)大陆法中的未成年人行为能力制度的浅析

大陆法系中对未成年人民事行为能力的赋予及保护,更多的是一种消极倾向。大陆法系中,法定代理人的意志凌驾于未成年人的意志上,未成年人自主订立的合同是否有效,其一要看其行为年龄,其二要看法定代理人事后态度,这与英美法系中的积极保护理念显著区别。日本民法针对未成年人实施民事行为有较为完善的法律规定,如规定未成年人通过欺骗手段令人相信其为完全行为能力人时,其行为强制有效,而英美法规定此情形下未成年人仍享有撤销权○11。但是,即使存在本质上的区别,两大法系在这方面的规定还有相似之处。大陆法系如台湾民法就规定了“日常生活行为”的原则,其精神实质与“必需品合同”不谋而合,在判定未成年人行为能力方面发挥相同作用。但追究根本,大陆法系对未成年人行为能力的规定,更多的排除意思自治的空间,而是控制未成年人的法律行为活动范围,限缩自主参与民商事相关活动的法律行为和意志空间。

四、寻求“禁反言原则”下鼓励交易积极性与保护未成年人民事行为的共存点

(一)扩张未成年限制行为能力人可从事的民事行为的范围

立法者设立未成年民事行为能力制度时不仅要考虑保护未成年人群体,还要考虑到维护社会秩序,推动社会进步的目的。我国社会现状和司法实践以及相关的法律规定中,针对未成年人行为范围规定宽泛,致使司法工作者在实践中缺少判案依据,导致相关案件结果的公正性饱受争议。如果法律能对未成年人行为范围作出具体规定,不同情形均有相关规定,就能为法官提供参考依据,规避司法不公风险,具有相当大的可操作性。

(二)增加关于未成年限制行为能力人反欺诈条款

“未成年人在社会中是享有的一定特权的,但是该特权只能作为盾牌使用,而不能作为宝剑使用”。即合同的善意相对人如能举证证明自己在谈判的过程中,与之交易未成年人采用了欺骗的手法,谎报年龄,或者装作成年人,或谎称其行为得到了其法定代理人的允许,让对方误认为其有行为能力的○12,该种情况下法院对于该未成年人的缔约能力要予以特殊的考虑,不能直接判定其行为属于可撤销或是无效。日本民法、我国台湾地区民法以及德国民法的规定都相似。依据在于,未成年人具有欺骗他人相信自己是完全民事行为能力人,其智力水准和判断能力便已足够成熟,可以对自己的行为负责,亦不需法律特别保护。

(三)添加未成年人成年后的合同追认条款

现实案例中,未成年人订立合同,父母在其成年后得知,可向法院请求撤销该买卖合同,按照现行法律规定法院只能撤销。可是从该未成年人的角度出发,若自己在成年后没有追认权,也可选择在该合同撤销后重新达成一个新的合同。为了节约社会交易成本,法律可赋予未成年人成年后追认权,这与成年后即具有完全行为能力可自主参与民事活动规定一致。如此,也能更好地保护好未成年人的合法利益,促进私法自治原则的实现。

五、结语

网络普及和科技水平进步,未成年人触网年龄逐渐降低,其认知能力和判断能力得到了前所未有的进步与发展。因此通过单一的年龄标准限定未成年人行为已然不能满足社会需求,应全方位考虑保障并限定未成年人合法权益的新路径。通过分析研究我国的立法现状以及国外的司法实践,更清晰认识到限制未成年人行为能力规定的诸多不足。因此笔者建议从多方入手,研究各国的立法案例,结合我国司法实践和社会现状,确定未成年人相对明确的行为范围,以便法官在司法实践中获得更可靠的判定标准。

[ 注 释 ]

①童列春,孙娟.商事行为能力质疑[J].西部法学评论,2014(5).

②王芳.民事行为能力宣告制度的检讨一一以智障人士民事行为能力制度为对象[J].西安石油大学学报(社会科学版),2012(3).

③格兰特·吉尔莫著,曹是兵等译.契约的死亡[A].梁慧星编.民商法论丛(第3卷)[C].北京:法律出版社,1995.

④陈爱武.家事法院制度研究[M].北京:北京大学出版社,2010:77.

⑤刘承韪.英美法对价原则研究—解读英美合同法王国中的“理论与规则之王”[M].北京:法律出版社,2006:141.

⑥[英]丹宁勋爵.法律的训诫[M].杨百揆,刘庸安,丁建译.北京:法律出版社,1999,11:235.

⑦[美]L·L·富勒,小威廉·R·帕迪尤著,韩世远译.合同损害赔偿中的信赖利益[A].梁慧星主编.为权利而斗争[C].北京:中国法制出版社,2000.

⑧[英]约翰·史密斯爵士.合同法(第四版)[M].张昕译.北京:法律出版社,2004:81.

⑨朱云.未成年人侵权赔偿实务探讨[J].法制与经济,2013(19).

⑩孙海涛.美国欠缺行为能力成年人公共监护制度的构建[J].南通大学学报(社会科学版),2014(2).

——基于《刑事诉讼法解释》的修改