20世纪上半叶留学归国物理学家及其学术谱系初探

丁兆君

(中国科学技术大学,合肥 230026)

韩国浦项工业大学的张水荣教授曾说过,20世纪早期,美国物理学家如果没有在欧洲学习一二年的经历,就会认为自己所受的教育是不完整的([1],173页)。这反映出美国物理学家的学术谱系对欧洲的承继。与此相似,中国物理学家的学术谱系发源自欧美,植根于本土[2]。

1 20世纪前20年物理留学生的回归

早在17世纪,由于来华传教士的关系,中国已开始有人赴欧洲留学。至19世纪上半叶,已有约百人赴欧洲学习[3]。19世纪下半叶,清政府开始向海外派遣留学生,其中尤以70年代派遣的4批留美幼童影响最大。但这些留学生,基本上与物理学无关。这种状况,直到20世纪初才有所改变。

1.1 中国本土物理本科教育的开始

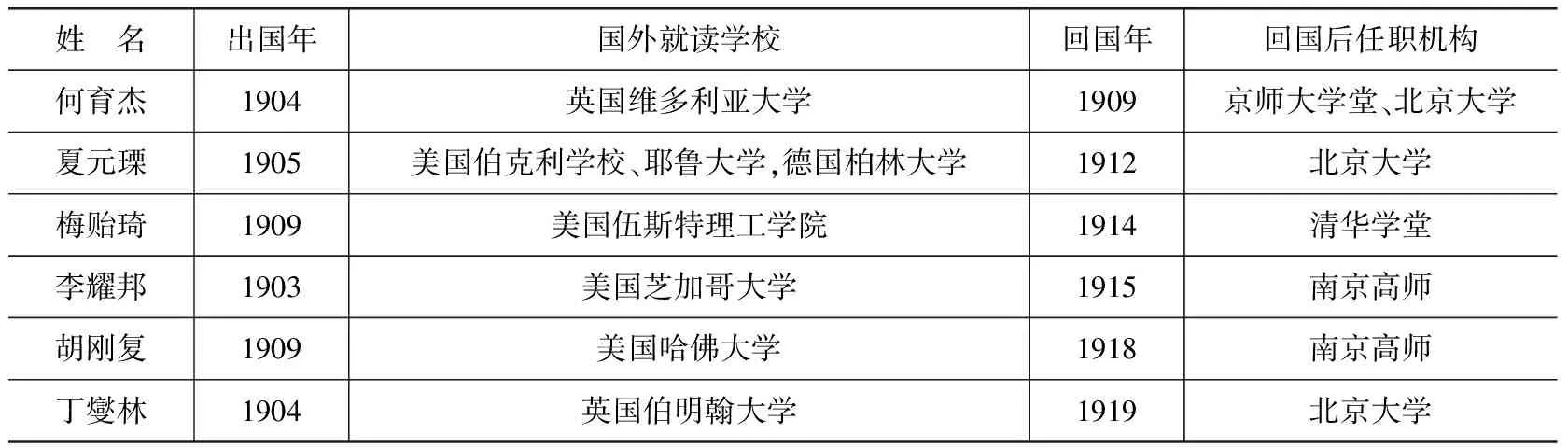

在清朝末年,已有少数几位中国学子赴欧、美研习物理(表1)。其间学成归国的,从笔者所掌握的资料来看,仅有李复几、何育杰二位。李复几回国之后并未从事物理学教学与研究,本文不做讨论;而何育杰为此后中国物理学的建立与发展发挥了重要的作用,严济慈将他与夏元瑮同尊为“我国最早而最好的物理大师”[4]。回国后,何育杰任母校京师大学堂(北京大学前身)格致科教习,在国内最早开设了量子论课程[5]。夏元瑮自德回国后,担任北京大学理科学长和物理学教授。翌年,中国本土的物理本科教育从北京大学开始。上述几位正是我国第一批物理学本科生的培养者。1914—1915年,李耀邦、梅贻琦先后回国,分别任教于清华学堂与南京高等师范学校,开展两校的物理教育。1918—1919年,胡刚复、丁燮林又先后回国。胡刚复到南京高师接替离任的李耀邦;丁燮林到北京大学,增强了该校的物理学科实力。

表1 20世纪前20年自欧美留学归国的物理学家

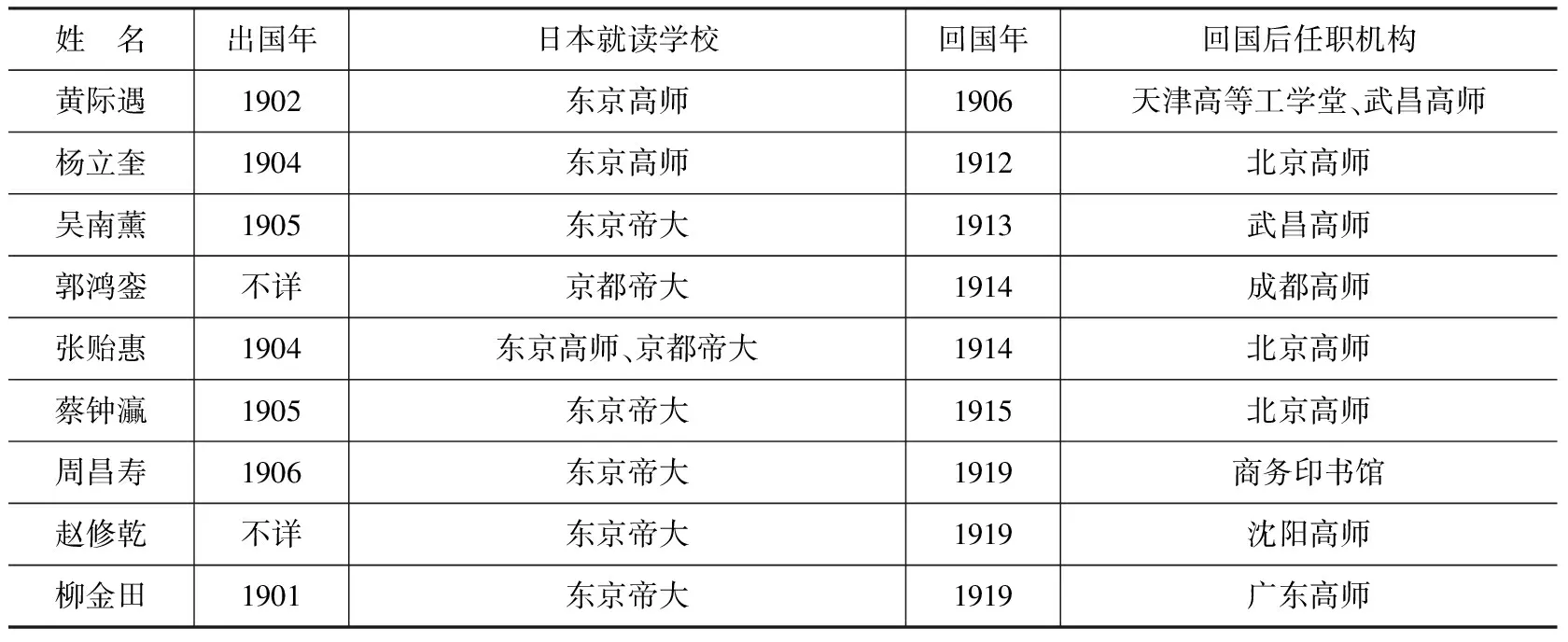

上述欧美留学生归国之前,中国的基础物理教育在一定程度上要归功于自日本学成归来的物理留学生。除在大批师范学校、学堂与中学任教的留日学生之外,还有多位在高等师范以及后来的大学开展物理教育,并产生重要影响者(表2)[6,7]。民国时期著名的六大高等师范讲坛,多由留日学生执掌。如北京高师物理学科的开创者张贻惠在国内率先开设了“原子构造论”课程。

表2 20世纪前20年自日本留学归国的物理学家

注:在20世纪的前20年,自国外留学归来,为中国物理学开辟草莱的主力,仅上述数位先驱。

1.2 归国留学生的专业背景与此后的工作

在表1中,这些在国内仅受中等教育然后赴欧美留学的中国物理学拓荒者中,在国外得到博士学位者,仅有李耀邦与胡刚复二位。李耀邦在南京高师教授物理两年之后即转入宗教领域。之后接任的胡刚复则在几年之内奠定了该校物理学科百年基业,也成就了他一代宗师的地位。他在南京高师首开物理实验课程,领全国风气之先。在人才培养方面,启蒙了我国物理学发展早期至关重要的一批物理学家。如张绍忠、吴有训、严济慈、赵忠尧、施汝为、何增禄、顾静徽、钱临照等诸位,是其中的杰出代表。吴有训在“胡刚复教授的指导下,对X 射线研究产生浓厚兴趣”[8],为他以后的惊世成就埋下了伏笔。严济慈当时也“受益匪浅”[9],并且在毕业后得到胡刚复的资助而赴法国留学[10]。

表1中,有5位回国后即刻或不久到京师大学堂、北京大学任教的。何育杰与夏元瑮在留学期间都曾受教于名师,由他们掌舵的北大物理学科很快就奠定了一个良好的基础。丁燮林于1919年到校,适时补充了师资。北京大学当时的物理师资力量雄厚,居全国之首。当时中国开展物理学高等教育的仅寥寥几校,只有南京高师的物理学科能与北京大学相提并论。何、夏二位都曾主讲过“原量论”课程,夏元瑮还曾开设原子构造论、波动力学、相对论等课程([11],7—8页)。

表2的留日学者大多在国外时间较长,读完高中、本科后返国,成为几所高等师范学校物理教学的主力。20世纪早期,日本的科学、教育水平远未达到与欧美比肩的程度,赴日留学生比起赴欧美的留学生,所受教育培养与科学训练也显逊色。但在科学启蒙时代的中国,这些留日学生在教育教学上的贡献不可埋没。如张贻惠除长期执掌北京高师物理学科外,还在中央大学、北平大学等多所高校任职,为这些学校的物理学科发展立下了荡荡之勋([12],25页)。需要指出的是,张贻惠后来曾访学欧美,也受到了西方科学传统的浸染。

2 1932年之前归国物理学者队伍的扩大

进入20世纪20年代之后,自海外留学归来的物理学者逐渐增多。在1932年中国物理学会成立之前,中国物理学家已形成一定的规模。与此同时,国内的物理教育、科研机构也有所发展,中国物理学科的百年基业已初步奠定。

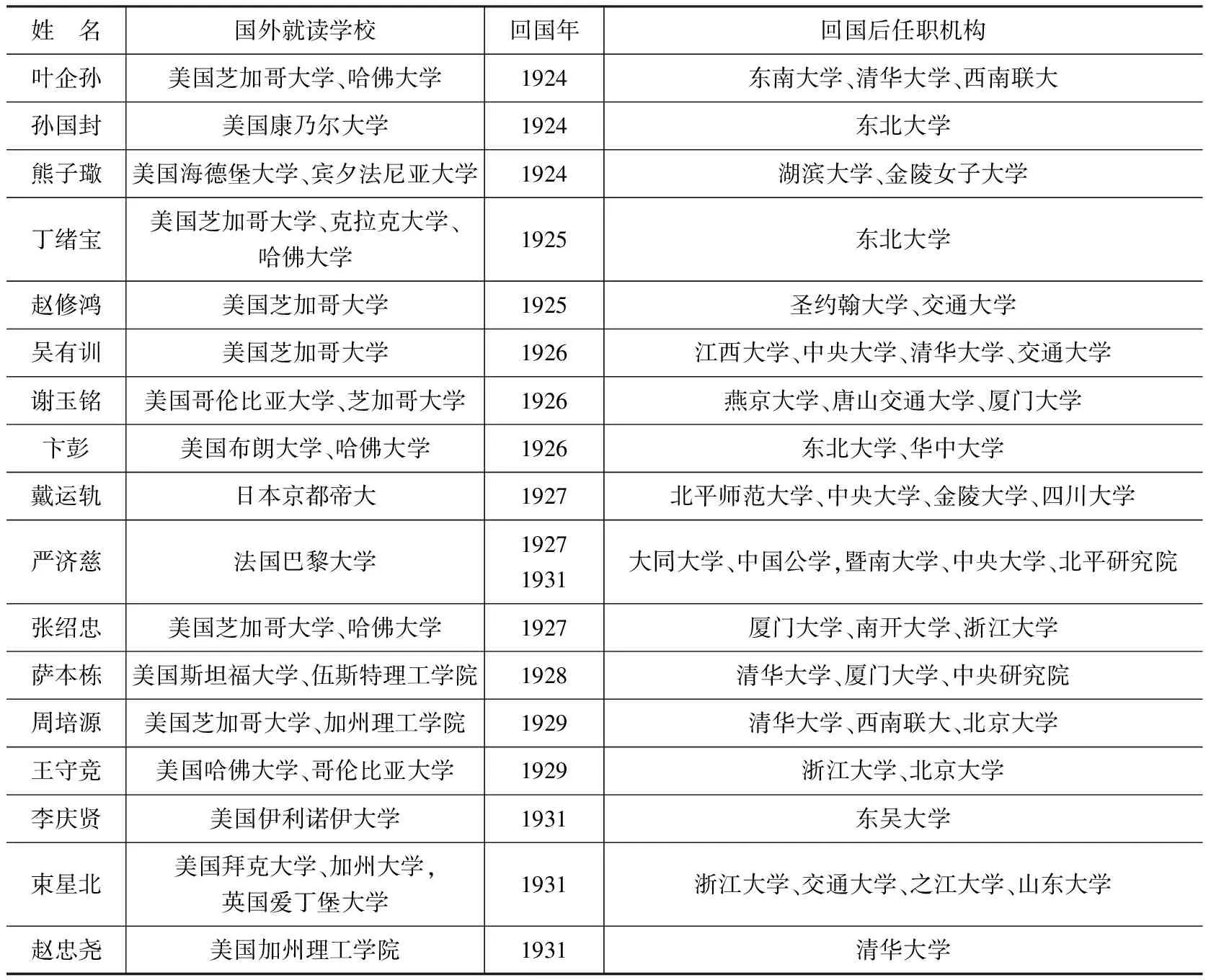

2.1 先驱者的陆续回归

从20世纪20年代开始,归国的物理留学生络绎不绝,到1930年,那些堪称中国物理学先驱者的物理学家们大部分已经回国(表3)。他们大都在国外获得了博士、硕士学位,有些人还具有一定的国外教学、科研经历。回国之后,他们很快撑起了中国物理学的一片天。

表3 1920—1932年留学归国的物理学家

续表3

注:表中所列高等院校名称可能有过多次演变,此处仅以较有影响的名称表示。本文其它表格亦循此例。

需要说明的是,上表中的人物并非该时期归国物理学家的全部,而只是部分较有影响者。另外还有一些后来主要从事无线电电子、电机工程、天体物理、地球物理等领域研究的著名物理学家没有收录。

图1 1926年芝加哥大学物理实验室师生合影(三排右三为周培源,四排右二为吴有训,二排左八为谢玉铭)

这一时期的归国留学生,很多是中国近代物理学的开拓者。其中赴美国留学的居多,谢玉铭、吴有训与周培源就曾同时在芝加哥大学求学(图1)。正如前期中等教育与高等师范教育中的留日学生占主导地位一样,这一阶段的留美学者在国内高校物理教育中占据了重要地位。这些留学生在美国著名大学受到了系统的前沿科学教育与训练,因而回国之后很快就能挑起大梁,播下近代物理的种子。钱临照先生曾说,在1932年之前,在国内领导和组织我国物理教育和科研工作的物理学者包括夏元瑮、魏嗣銮、何育杰、李耀邦、颜任光、温毓庆、胡刚复、李书华、张贻惠、文元模、叶企孙、丁燮林、饶毓泰、吴有训、严济慈、萨本栋、王守竞、周培源、赵忠尧、任之恭、张绍忠、束星北、魏学仁、桂质廷、谢玉铭、丁绪宝、卞彭、孙国封、徐仁铣、康桂清、朱物华、方光圻、祁开智、查谦、涂羽卿、杨肇燫、龙际云、阮志明等。“他们在物理学的发展中可以称之为筚路褴缕,以启山林的拓荒者。”[13]本文重点关注其中对我国近代物理的发展产生影响者。

2.2 国内物理教育、科研机构的建立

20世纪20年代之前,国内仅有少数几所高等院校,重要的是当时所谓的“一大六高”——北京大学与六大高等师范。首当其冲的当然是北京大学。在格致科改称理科之初,作为学长的夏元瑮负责筹划与领导,何育杰负责教科书与教学大纲的主编和二、三年级物理理论课程的教学。1919-1923年,丁燮林、颜任光、李书华、温毓庆先后到校,师资力量得到不断增强([11],9页)。颜任光与丁燮林注重实验室建设,安排实验课程,以培养学生的动手能力。在他们的努力下,北大物理系的教学质量大大提高([12],30—31页)。当时有“南胡(刚复)北颜(任光)之誉。”[13]

民国初年,中央临时教育会议提出“师范区制”的设想([14],63页)。1912—1918年,北京、广东、武昌、南京、成都、沈阳六大高师先后开办。其中尤以南京高师最为著名,与北京大学相提并论,时称“北大南高”。物理学在六大国立高等师范学校中都属于必开科目,那些修习物理的归国留学生,特别是留日学生发挥了重要作用。如表1、表2所示,杨立奎、张贻惠、蔡钟灜在北京高师,柳金田在广东高师,吴南薰在武昌高师,李耀邦在南京高师,郭鸿銮在成都高师,赵修乾在沈阳高师,分别执掌几所高师的物理教学。1920年代之后,六所国立高师纷纷演变成为大学,并很快发展壮大,成为中国高等教育的中坚。

“一大六高”之外,清华学堂升格而成的清华大学,异军突起,后来居上。梅贻琦1915年回国后,应清华之聘,担任物理、数学两科教学,后又再次赴美。在清华改制之后,梅贻琦任物理专任教授。已任学校教务长的他开始着手延聘师资,这时,叶企孙进入了他的视野。1924年3月回国的叶企孙,应胡刚复之聘,任东南大学物理系副教授,讲授力学、电子论和近代物理等课程。次年9月,应梅贻琦邀请,叶企孙携当年毕业的2名学生——赵忠尧与施汝为前往清华就任。1926年,清华学校设立物理系,叶企孙任系主任,当年聘请了1915届南京高师的毕业生郑衍芬来校任教。2名教授(梅贻琦、叶企孙),2名教员(郑衍芬、赵忠尧),1名助教(施汝为),还有2名教辅人员([11],11页),物理系人数虽不算多,但也小有规模(图2)。叶企孙不仅重视学生的培养,同时又关心青年教师的成长,“既使用又培养”[15]。赵忠尧与施汝为先后于1927、1930年赴美国留学。

正如梅贻琦所言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”为建设清华物理系,叶企孙在延聘名师方面不遗余力。1928—1932年,吴有训、萨本栋、周培源、赵忠尧先后来(回)校任教。物理系实力大增,国内高校已少有比肩者。

吴有训1926年回国后不久,到母校东南大学投奔老师胡刚复,任物理系副教授兼系主任。翌年,叶企孙通过胡刚复向吴有训发出邀请,终使他北上清华任教。彼时胡刚复已于1925年离任去上海,后又于1926年受聘为厦门大学理学院院长。连续三年,叶企孙、胡刚复、吴有训先后离去,使东南大学物理学科损失惨重。吴有训到清华后,创建了国内第一所近代物理实验室。严济慈称其开创了“我国物理学研究的先河”([12],146页)。

除前述北京大学、清华大学及由六所高师升格而成的国立大学外,到1932年,还有近30所大学设立了物理系或数理系。其他的理工科大学和综合大学也都开设了物理课程([16],146页)。前述各位先驱分散在这些大学中,或教学,或科研,播下了我国物理学的种子。

这一时期还成立了两个重要的科研机构——中央研究院与北平研究院。两院都分别设有物理研究所。中央研究院物理研究所成立于1928年,由丁燮林任所长多年。由于对中国近代物理学的发展相对影响较小,因而该所不作为本文的重点讨论内容。北平研究院物理研究所成立于1929年,起初由副院长李书华兼任所长。严济慈于1931年回国后继任所长,并连任多年。1932年,北平研究院与中法大学合作设立镭学研究所,所长亦由严济慈担任。陆学善、钱临照、钟盛标等多位著名物理学家皆由北平研究院走出。在物理学人才培养与本土物理学研究的开拓上,该院功不可没。其近代物理研究工作,以镭学研究所的放射性等研究为主。

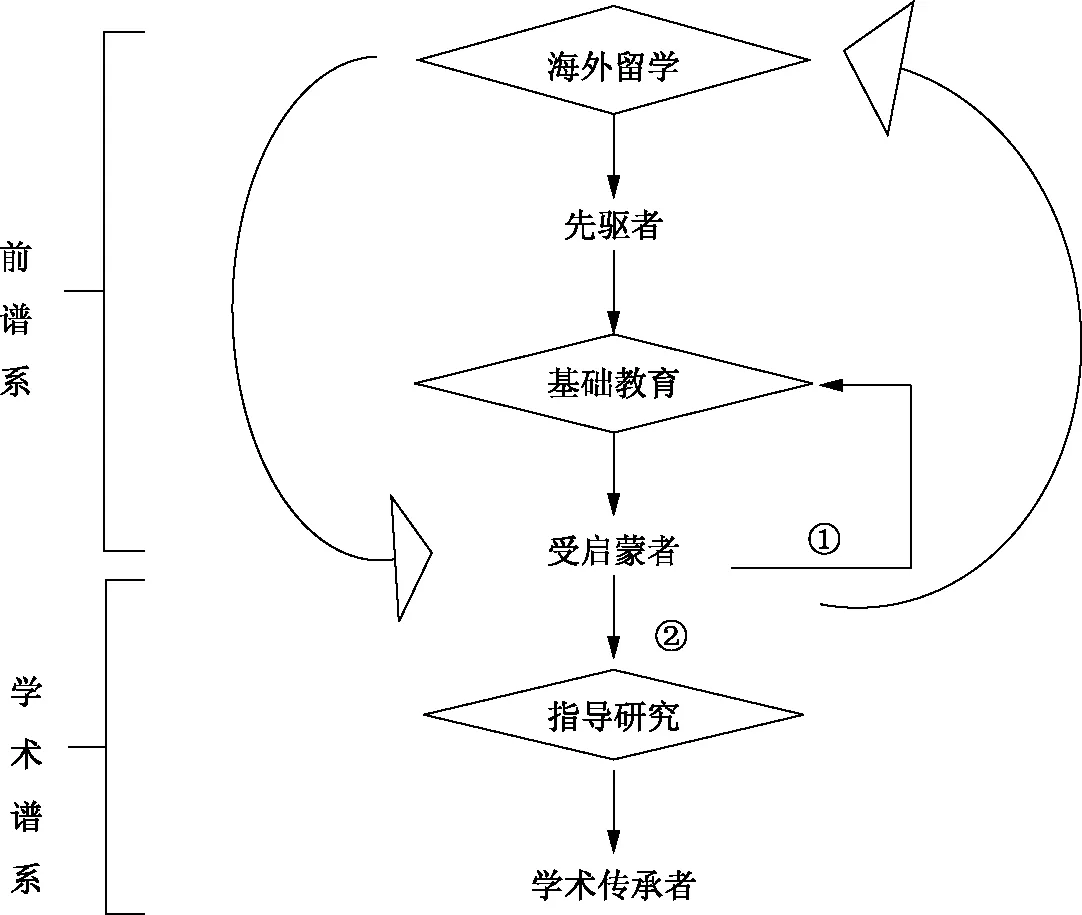

2.3 本土物理学“前谱系”的形成

所谓“前谱系”,是相对于学术谱系而言。与学术谱系类似,“前谱系”亦由学术传承相关联,以师承关系为基础。不同的是,学术谱系是学术传统的载体,传承的主要是方法、技巧与风格;“前谱系”只是学术普及的桥梁,传承的多是基础知识与基本技能。以指导研究为主的研究生教育与科研单位的师徒相授多形成学术谱系,而以教学为主的本科以前的教育基本上只形成“前谱系”。

中国物理学由西方传入,物理学家学术谱系的源头自然也在西方。留学归国的学子在本土传道授业,逐渐形成各个领域的学术谱系。但学术谱系的形成并非自有留学生归国就开始的。在草莽初辟之时,学术的传承仅限于基础教育,远谈不上学术研究。那些在国内经过物理学启蒙的学生,除去脱离物理界者不论,大多要像他们的老师一样远赴重洋,到科学发达国家接受物理学的前沿教育与训练,获得学位,甚至经过一段时间的研究工作之后再回国。他们回国之后,可能仍像他们的老师一样只是从事基础教育,为物理学普及而努力(如图2 ①所示);也有可能在国内条件已具备的情况下,指导业已本科毕业的学术助手或研究生在本土开展起某个方面的研究(如图2 ②所示)。后一种情况,如果学生此后也立足于国内开展研究并教育培养下一代学生,而无需再出国留学,甚至改变学术方向,即可谓学术谱系的发端。而前一种情况,虽然仅限于学术启蒙,也会对学生的学术生涯或将来的研究兴趣产生影响,吴有训在胡刚复的指导下 对X 射线研究产生兴趣就是一例,我们称之为“前谱系”。虽然都属学术传承,但谱系要求为师者指导学生进行物理学研究,如杨振宁在王竹溪引领之下始终对统计物理“深感兴趣”[17],以至于一生有1/3的时间投身于其中[18]就是一例(与吴有训情况不同的是,杨振宁已在国内接受研究生教育)。而“前谱系”中老师仅对学生进行过基础教育。

图2 早期中国物理学家的学术谱系与“前谱系”

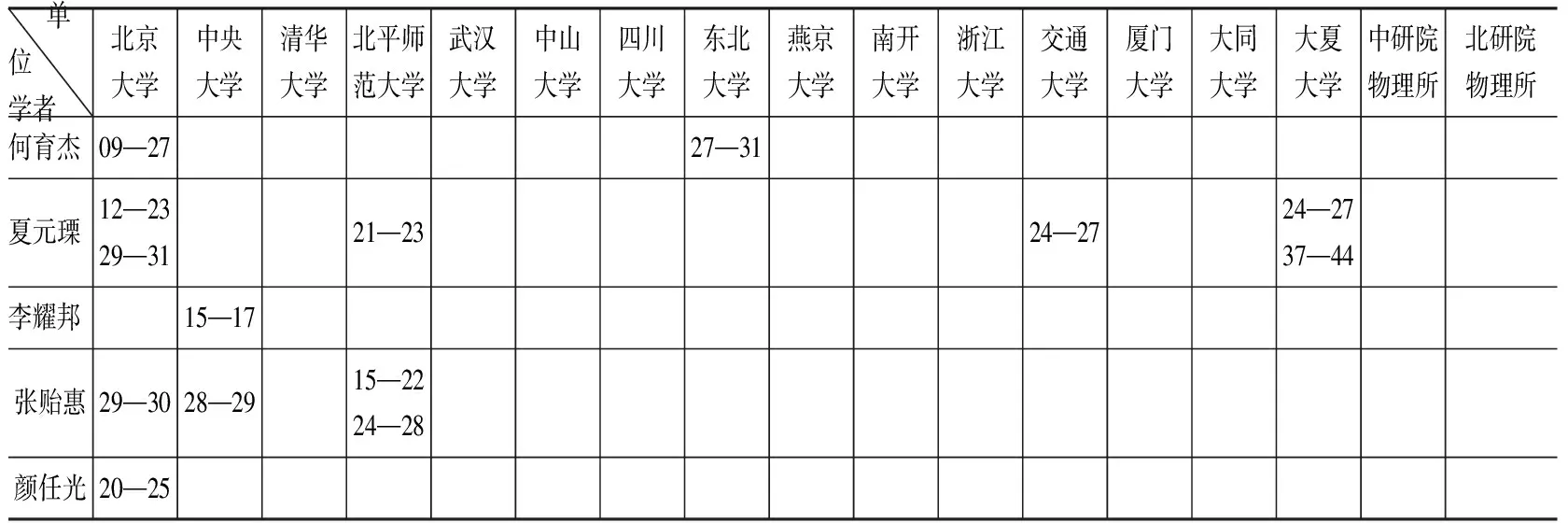

梳理中国物理学家的“前谱系”,首先要考察那些归国留学的先驱者及他们任职的学术机构。钱临照记述了到1930年左右国内已设立物理系的25所高校和2个物理研究所,并根据其“接触和记忆”写出早期在国内领导和组织我国物理教育和科研工作的38名物理学者[13]。为反映物理学家在各学术机构中的分布,我们列表将之关联起来(表4)。难以查明详细信息的部分物理学家,此处略去;而学术机构则只保留部分影响较大者。表中各单元格中数据表示某学者在某学术机构中的起止年份*为节省表格空间,年份只保留后2位数字,如“1909”略为“09”。下同。。

表4 早期物理学家在各学术机构中的分布

续表4

从表4中可见,在17个学术机构中,北京大学、中央大学(包括其前身南京高师、东南大学等)与清华大学在归国物理学者占有率上遥遥领先。事实上,就这一时期培养的学生后世成长为有重要影响的物理学家而论,此三校也毫无悬念地居三甲之位。

中央大学(及其前身)在李耀邦、胡刚复等人的努力下,所培养的毕业生除前述张绍忠、吴有训、严济慈、赵忠尧、施汝为外,还有倪尚达、郑衍芬、方光圻、葛正权、章昭煌(元石)、张宗蠡、霍秉权等著名物理学家。

北京大学在何育杰、夏元瑮、颜任光、丁燮林、李书华、王守竞等多位先驱的领导下,培养了大批毕业生,其中后来成为著名物理学家的有孙国封、丁绪宝、龙际云、王普、岳劼恒、郭贻诚、钟盛标、赵广增等多位。

清华大学(及其前身)虽于1925年才成立大学部,但在叶企孙、吴有训等的经营下,也在短短几年间培养了多位后来成为著名物理学家的毕业生,包括王淦昌、周同庆、施士元、冯秉铨、龚祖同等人。

除了这三所学校之外,这一时期,饶毓泰等在南开大学培养了郑华炽、吴大猷等毕业生,谢玉铭等在燕京大学培养了孟昭英、褚圣麟、张文裕、袁家骝等毕业生,胡刚复等在大同大学培养了顾静徽、钱临照等毕业生,张贻惠等在北京师范大学(及其前身)培养了汪德昭等毕业生。

至此,中国本土的物理学者已初具规模。按钱临照的说法,到1930年左右,当时的物理学工作者约在300人左右([13],146页)。在为数不多的几位先驱者的努力下,多个不同的高等院校培养了多位物理人才,在物理学于中国本土完成其体制化之前,这种基本局限于基础教育而形成的“前谱系”对于此后中国物理学的发展至关重要。

3 物理学体制化之后中国近代物理学家学术谱系的崭露

到1930年代初,物理学在中国基本完成了体制化。关于这个主题,已有学者做过相关研究,本文不再详加讨论。我们要考察的是,在完成物理学在本土的体制化之后,中国的近代物理学家群体是如何构建起其学术谱系的,该谱系获得了怎样的发展,对后世又产生了什么样的影响。

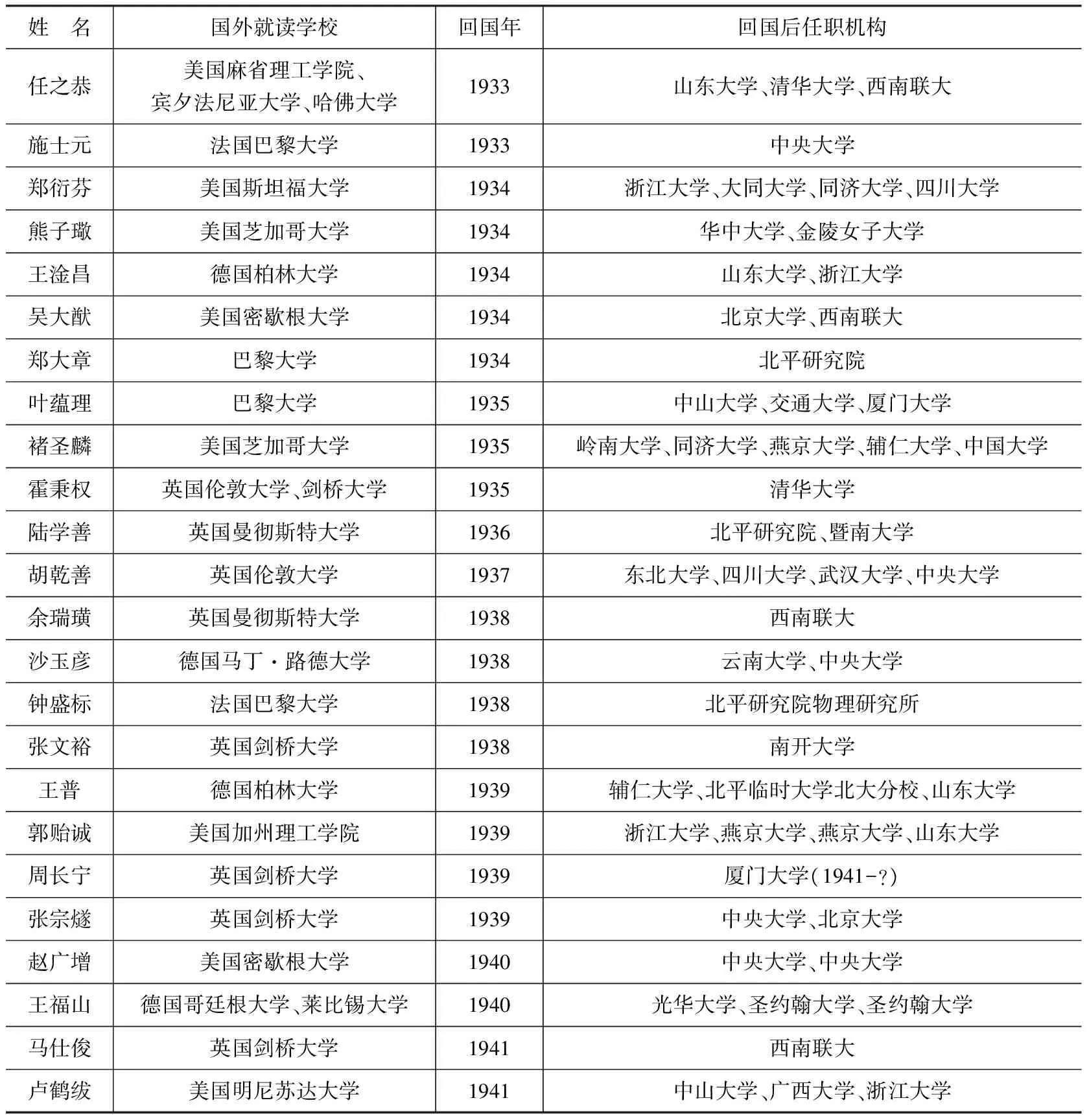

3.1 1932年之后归国的近代物理学家

在中国物理学体制化(我们权且以1932年中国物理学会的成立作为一个主要标志)完成之前,归国物理学者不拘在国外学习、研究方向如何,都充当了中国物理事业奠基人的角色,开创了中国物理学的“前谱系”。而这一时期的物理学研究,多数高校基本付之阙如,两个物理研究所尚属起步阶段。正因为前期各大学都主要从事着基础教学,教师原先的专业背景所发挥的作用并不显著。

在本土物理学发展渐成气候之后,留学归国人员也日益增多,物理本科教育在深度与广度上都逐步发展,在国外积累了丰富科研经验的年富力强的教师开始指导学生或带领他们的年轻同事因陋就简地开展物理学研究,个别学校甚至已开始研究生教育。各领域的物理学家在这一时期方才表现出其专业的分化,我们的关注点也聚集到从事近代物理研究的学者身上(表5)。

表5 1932—1941年留学归国的近代物理学家*之所以将归国时间下限定为1941年,是因为此后直到1949年,因战乱之故,鲜有重要的近代物理学家归国。

这一批“术业有专攻”的物理学家,为我国此后近代物理学的发展以及近代物理学家学术谱系的形成发挥了至关重要的作用。在中国物理学体制化初步完成直至1940年代中后期,多个单位开展起近代物理研究,初步形成了一定的学术谱系,并为此后的近代物理发展奠定了基础。

3.2 初步形成的近代物理学家学术谱系

学术谱系的形成,有赖于科研工作中的师徒相授。正是由于多个学术单位自20世纪30年代起陆续开展起近代物理的研究工作,建立在此基础之上的近代物理学家学术谱系自然也初步形成。这反映在多位中国近代物理的先驱者在科研工作中对于年轻人才的培养。

严济慈曾言,立足于国内从事物理学研究“最早而最有成绩”[19],且在国外学术期刊发表研究论文的,首推吴有训。早于抗战前,清华大学物理系就已将研究工作集中于X射线、原子核物理、相对论及电路与无线电学等几个方面。吴有训这一阶段所指导过的助手包括后来成为著名物理学家的陆学善(1930级研究生)、余瑞璜(助教)。稍晚一些指导的研究生还有钱伟长(1935级)、黄席棠(1936级)([20],618页),但此二人因时局恶化,未能如期完成学业;另一名研究生张宗燧(1934级)也因后来赴英留学而未完成论文。

除吴有训指导的X射线研究外,清华大学物理系的原子核物理研究由赵忠尧、霍秉权二人指导。如赵忠尧指导的研究生龚祖同(1932级)对伴随硬γ射线反常吸引的不同于康普顿散射的二次γ辐射进行了深入研究。此外,赵忠尧还和傅承义(1933级研究生)、王大珩(1937级研究生)合作,开始国内最早的原子核物理研究工作,赵忠尧也因而被公认为“中国核科学的鼻祖”([21],40页)。但龚祖同、王大珩、傅承义之后赴国外留学,先后转入应用光学、地球物理研究,因而对我国此后的近代物理发展都未能发挥重要作用。由此也可以看出,在本土初步形成的学术谱系此时尚未能稳定传承,相比源自欧美的学术谱系,远不占优势。

北京大学物理系自1931年起先后由王守竞、饶毓泰执掌,在战前几年获得了迅速发展。王守竞与助教一起建立了真空系统、阴极溅射设备。饶毓泰则将原子、分子的结构及其光谱的研究确定为北大物理系的主要研究方向。饶毓泰、吴大猷和郑华炽等带领助教江安才、沈寿春、薛琴访等对多原子分子光谱及拉曼光谱进行了研究。吴大猷还带领本科生马仕俊进行了氦激发态的理论研究。

抗战全面爆发后,清华、北大、南开三校组成西南联合大学。其间,吴有训指导胡玉和、孙珍宝进行了X射线吸收的研究,赵忠尧指导杨约翰进行了中子共振吸收与核能级间隔的实验和理论研究,马仕俊指导薛琴访、虞福春进行了介子理论和量子场论的研究,饶毓泰、吴大猷和郑华炽则继续指导青年师生江安才、沈寿春、薛琴访、虞福春、黄昆、苟清泉等在原子、分子的结构及光谱方面开展了大量的研究工作;而由南开大学聘请的张文裕则与夫人王承书开展起β蜕变数据分析研究([11],24—25页)。

燕京大学经郭察理(C.H.Corbett)、安德森(P.A.Anderson)、谢玉铭的经营,到1930年代已经硕果累累。1932—1941年间,由班威廉(William Band)任系主任,并培养了多位研究生。除此前毕业的孟昭英、褚圣麟(1931)外,这一时期培养的研究生包括张文裕(1933),袁家骝、毕德显(1934),王承书(1936),葛庭燧(1940)等二三十位。其中褚圣麟、张文裕、袁家骝、王承书等几位毕业后都曾在该系工作过一段时间,褚圣麟还曾指导孙德兖进行X射线方面的研究工作,指导乐嘉树进行宇宙线的测量工作([22],205—208页)。

在抗战之前,浙江大学已有胡刚复、张绍忠、何增禄、王淦昌、束星北、朱福祈等6位教授,之后又有朱正元、丁绪宝、卢鹤绂、周北屏等不断加入,实力不断增强。在抗战时期的颠沛流离中,王淦昌不仅做出了重要的科学成就,还指导程开甲进行了五维场论的研究,指导蒋泰龙进行了以荧光体记录射线径迹的研究,指导曹萱龄进行了核力与重力关系的研究,指导张泽琏、韩康琦、张粹新进行感光胶的制作,指导忻贤杰进行用机械方法产生荧光效应的研究([23],224—268页)。

中央大学在抗战前就已有方光圻、施士元、周同庆、丁绪宝等多位教授,抗战中迁至重庆后,又有张宗燧、赵广增、王恒守等不断加入。战争甫一结束,吴有训、赵忠尧先后到任校长、系主任,实力更是大增。施士元开展了X光散射与光谱分析的研究,张宗燧开展了二次量子化的理论研究,赵广增则开展了电子多次散射的研究。但笔者未发现有他们指导研究生或年轻助手,形成学术谱系的线索。

北平研究院镭学研究所在16年(1932—1948)的发展历程中,开创了我国放射性物理研究的新领域,并且培养了一批优秀的物理学家,为此后中国近代物理的发展奠定了坚实的基础。文献[24]对此有详细研究,本文不再加以讨论。

在中国物理学体制化完成之后,几所大学的物理系与北平研究院镭学所在近代物理的多个方面展开了研究工作,也培养了多位此后产生重要影响的弟子,从而初步形成了中国近代物理学家的学术谱系。但可惜的是,这一时期形成的学术谱系并未得到持续传承。

3.3 战乱对中国近代物理学术谱系形成的影响

多年的战乱,对于中国近代物理学家学术谱系的形成,起码产生了三个方面的影响。

首先,如前述,因为战乱,20世纪40年代归国的物理学家数量锐减。直至中华人民共和国成立前后,这种局面才得以改观。这就从源头上阻隔或减缓了学术谱系的形成与发展。

其次,战乱使得早期初步形成的学术谱系未能健康发育而持续传承下去。很大一部分的物理学研究工作被迫中止,在此基础上形成的学术谱系自然也难得传承。从学术传承人而言,因为国内战乱,学术之路难以为继,他们之中有志于治学而又有条件或能把握住(如庚款等)机会的,多选择赴国外继续深造,并因而追随国外导师选择新的研究方向,中断了原先国内的学术谱系链条。

最后,在抗战结束之后兴起的“核物理热”对近代物理此后在中国的发展产生了重要的推动作用,文献[25]对此有所论述,此处不再赘述。在这场核物理热中所筹备的研究机构、设备与人员,对于日后开展近代物理研究以及在此基础上建立起中国的近代物理学家学术谱系来说都是非常重要的。当然这是中华人民共和国成立之后的事了。在此之前,仅有少数几位物理学家自国外学成归来(表6),但却对中国此后的近代物理发展发挥了重要的作用。

表6 第二次国共内战期间留学归国的近代物理学家

4 结语

通过对于自海外留学归国的物理先驱的创业历程与早期学术谱系的论述,可以得出以下几点认识:

首先,中国本土的物理学科建立归功于一批自欧、美、日归国的物理留学生。初创之时,这些留学归国学者的专业背景并不要紧,他们对于民国以来国人物理科学的“扫盲”才是至关重要的。何育杰、夏元瑮对于北大,梅贻琦对于清华,李耀邦、胡刚复对于南京高师物理学科的建立发挥了开山鼻祖的作用。当然,在国外取得较高学术成就者,回国开坛授业之时处于一个较高的起点,有利于学生的迅速成长和兴趣的培养。几所高等师范的留日物理学者虽然学术造诣与欧、美归国的留学生不可比拟,但他们对于物理学在中国大地的广泛传播功不可没。

其次,随着归国物理学者队伍的扩大,也正由于这些中国物理学先驱者的努力,国内涌现了一批重要的物理学阵营。“一大六高”,尤其是“北大南高”遥遥领先,清华则后来者居上。这种学术单位之间的强弱差距正是作为稀有人才的物理先驱者们的分布决定的。多所大学开设了物理学课程,中央研究院与北平研究院还开设了物理研究所,无论水平高低,都是归国物理先驱们撒下的物理“火种”。其对于后来中国物理发展的贡献都不可估量。

再次,虽然物理学在中国甫一建立就意味着对该学科人才培养的开始,但并不代表学术谱系与学科本身的历史一样悠久。以基础教育为主的课堂教学与以科研训练为主的师徒相授有着本质的不同。前者至多只能形成无可传承的“前谱系”,受启蒙者多数重复了其老师的学术成长之路,无可提高。后者才是学术谱系产生的根源。留学归国的近代物理学家虽然初步形成了一定的学术谱系,但由于时代所限,这些初期的学术谱系基本没有得到传承。

1 Chang Sooyoung.AcademicGenealogyofPhysicists[M].Seoul: Seoul National University Press, 2005.

2 丁兆君, 汪志荣.中国粒子物理学家学术谱系的形成与发展[J].中国科技史杂志, 2014,35(4): 411—432.

3 方豪.同治前欧洲留学史略[A].方豪.方豪文录[M].北平: 北平上智编译馆, 1948.169—175.

4 严济慈.近数年来国内之物理学研究[J].东方杂志, 1935,32(1): (自)15—20.

5 沈克琦, 吴自勤.早期的北京大学物理系[J].物理, 1992,21(11): 693—703.

6 楊艦.近代中国における物理学者集団の形成[M].东京: 日本僑報社, 2003.

7 咏梅.中日近代物理学交流史研究: 1850-1922[M].北京: 中央民族大学出版社, 2013.

8 徐文镐.吴有训年谱[J].中国科技史料.1997,18(4): 41—60.

9 金涛.严济慈先生访谈录[J].中国科技史料.1999,20(3): 227—245.

10 钱临照.怀念胡刚复先生[J].物理, 1987,16(9): 513—515.

11 沈克琦, 赵凯华主编.北大物理九十年[Z].北京大学内部资料, 2003.

12 中国科学技术协会编.中国科学技术专家传略·理学编·物理学(卷1)[M].北京: 中国科学技术出版社, 1996.

13 钱临照.中国物理学会五十年[J].物理.1982,11(2): 449—455.

14 李晓波, 陆道坤.思想演变与体制转型中国教师教育回眸与展望[M].镇江: 江苏大学出版社, 2012.

15 赵忠尧.企孙先生的典范应该永存[J].工科物理.1994,(2): 1—2.

16 戴念祖.物理学在近代中国的历程——纪念中国物理学会成立50周年[J].中国科技史料, 1982,3(4): 10—18.

17 周培源.科学巨匠王竹溪[J].湖北文史资料, 2000,(3): 142—144.

18 杨振宁.我的学习与研究经历[J].物理, 2012,41(1): 1—8.

19 严济慈.近数年来国内之物理学研究[J].东方杂志, 1935,32(1): 15—20.

20 清华大学校史研究室.清华大学史料选编(第二卷·下)[M].北京: 清华大学出版社, 1991.

21 朱邦芬.清华物理八十年[M].北京: 清华大学出版社, 2006.

22 张玮瑛, 王百强, 钱辛波.燕京大学史稿[M].北京: 人民中国出版社, 2000.

23 胡济民, 许良英, 汪容, 等编.王淦昌和他的科学贡献[M].北京: 科学出版社, 1987.

24 张逢.二十世纪中国原子分子物理学的建立与发展[D].合肥: 中国科学技术大学科技史与科技古系, 2006.

25 丁兆君.20世纪中国粒子物理学的发展[D].合肥: 中国科学技术大学科技史与科技古系, 2006.