日本对中国东北大豆加工技术的改造

——殖民地科学技术视角下的案例研究

陈 祥 杨 舰 胡日查

(清华大学科学技术与社会研究所,北京 100084)

引 言

近代中国被殖民地区的科学技术研究成果较少、起步相对较晚。中日两国的学者从“殖民地科学技术”研究的角度出发,对近代日本帝国主义统治东北时期的科技发展史进行了一些实证研究,其研究成果大多集中讨论了近代科研机构、引进资本主义国家的部分技术和设备,尤其对满铁相关研究机构、调查机构、以及日本在中国东北“建设”了一批近代化的大型企业等*中国方面:梁波、陈凡,日本在中国的殖民科研机构[J].中国科技史料,2001,22(1);韩健平,历史变迁中的殖民地科学家——有关原满铁中央试验所著作评述[J].自然科学史研究,2002,21(2);中国科学院大连化学物理研究所编.光辉的历程:大连化学物理研究所的半个世纪[M].2003;蒋慕东.二十世纪中国大豆改良、生产与利用[D].南京农业大学博士论文,2006;王晓峰、孙彤.满铁与日本军方对抚顺油页岩资源的“技术研发”[J].东北史地,2012,(3)。日本方面:小峰和夫.日本商社と満洲油房業[J].日本大学農獣医学部一般教養研究紀要,1983,(19);贵志俊彦.永利化学工業公司と范旭東——抗戦下における国家と企業[A].曾田三郎編,中国近代化過程の指導者たち[M].东方书店,1997;须永德武.満洲の化学工業[J].立教经济学研究,2006,(59);峰毅.中国に継承された「満洲国」の産業[M].御茶之水书房,2009。。但是,鲜有学者对某一项技术的引入进行深入探讨,特别是就具体殖民地科学技术与当地社会之间关系的缺乏进一步探讨,缺乏对科技发展过程中所蕴含的社会属性的理解。

此外,许多社会学、经济学的科研人员在研究这段历史的时候,如果单方面地采用了殖民者留下的大量统计数据和所谓的“建设成果”资料,这往往导致要么无法厘清殖民地社会发展的本质;要么陷入“殖民有功论”[1]无法自拔,过分强调殖民者的技术给当地社会留下的“产业”,从而盲目地从技术发展角度关注技术先进与否的纵向对比。本文更关注的是促成近代东北大豆加工技术演变的社会基础及其导致的社会效果。选择大豆加工技术作为研究对象主要基于如下思考:近代东北的大豆一直是东北农业生产的最主要经济作物,1926—1938年之间的大豆产量和种植面积甚至超过了东北民众主要口粮的高粱[2];以1935年的产量(400—500万吨)为例,东北大豆占世界产量的70%,其中130万吨作为东北民众食用和种子之用,90万吨榨油、200万吨销往海外,总体商品化率高达80%以上([3],335页);大豆经济在近代东北产业发展过程中占据着重要的地位,而对东北大豆加工技术的具体研究并不充分。因此本文以日本对中国东北大豆加工技术改造为例,展开具体研究,并揭示近代日本向中国东北移植大豆加工技术的殖民属性。

1 中国东北传统大豆加工技术与早期现代化

中国东北大豆加工业的现代化进程,最早可以追溯到洋务运动。清政府迫于国防的压力,开始对中国北疆解除“封禁”,移民开荒,促使东北人口迅速增加,这些措施在客观上提升了生产力、扩大了内需,使得东北大豆榨油产业发展起来。1861和1869年,清政府两次解除了东北大豆出口的禁令。在1873年的维也纳万国博览会上,中国和日本都展示了大豆制品,此后奥地利植物学者哈伯兰特(F.Haberlandt)对大豆制品产生了兴趣并公布了研究结果,大豆从此受到欧美人的注意,并逐步成为20世纪初世界贸易主要产品之一[4]。东北油坊在这些条件的作用下开始兴起,营口出现了近代最早的油坊——义泰德和同兴宏。19世纪70年代,远在东北偏远的“呼兰城有商户油房60家、油榨132盘……庄户油榨351盘……共计一年得油1937250斤”;呼兰厅有“商户油房20家,油榨35盘……佃户油榨206盘……共计一年得油869400斤”[5]。

图1 营口旧式大豆破碎石碾([9],48页)

此类东北传统的油坊业主要使用手工生产,所采用的技术也是中国传统的楔式压榨法*楔式压榨法:是最初始的榨油方法,先将大豆在大石碾中压扁,然后将压扁碎豆送入甄中蒸煮约5—10分钟取出,乘其温热置于帽盆,以油草包裹之,用力踏实,或以铁褪重打,使之坚实,复压于井字形之铁架上,使之成型,然后送入压榨器。压榨器系一铁制或木制之函,其二端各有细孔之压榨板一块,二板之间放置原料,由压榨板之旁,加上木楔,以悬于梁上之铁褪或木褪重击之,使油脂由板孔流出。榨出之油先入油壶,次集油篓。春秋二季,贮藏十日,夏季贮藏五六日,其污物沉淀于篓底,取其上层澄液,以便应用。榨压法出油率低、油含杂质多(蒋慕东.二十世纪中国大豆改良、生产与利用研究[D].南京农业大学博士论文,2006.207—208)。。日本农商务省工商局曾于1898年10月到1899年1月派遣技师加藤末郎进入当时中国东北农业最为兴盛的牛庄(营口),进行了为期近半年的调查并留有报告《清国出张复命书》,该报告对大连小岗子的传统油坊加工方法做了详细描述:大豆原料精选后放入碾子房(图1),通过石臼之类的破碎工具进行压碎,然后送到锅房蒸煮,再包以油草送到搾子房,通过石槌子打击楔子或手压螺旋的方式榨油(五块豆饼一垛),每隔5个小时采集一次浸出的油分。这种作业方法动力是人力或北方常见的牲畜拉动大石车,往往采用精选优质大豆,出油量才能达到10%[6],一座油坊的日生产量约为豆粕240块、豆油1200斤。

到19世纪末,通过洋务运动积累的产业发展经验,东北大豆的油脂加工业开始进入到机器加工时代。根据目前能够确认的资料,东北最早的近代机器油坊是1896年由广东陈姓商人在营口设立的太古元油坊,该油坊开创性地采用了蒸汽机动力的螺旋式压榨法(图2、图3)。新式压榨技术的优点十分明显:动力方面以蒸汽力拉动铁杠压碾豆子,代替原来的一部分畜力拉磨、拉碾,这种压碾压力强大,使得压出的豆粉更细;机器制造的豆饼和土法制造的比较起,豆饼要结实干燥,颜色比较清淡,外表好看一些,制造成本要低20%;与传统油坊比起来,新式蒸汽油坊节省人力、时间、场所,产量高适合较大规模生产([7],318页)。因为效益较好,1898年营口又建设同样蒸汽设备的榨油坊一处。

营口作为东北地区第一个被迫开放通商的港口,大量的大豆及其制品被运送至此,并源源不断输送至关内和国际市场[8]。根据当时的调查表明,营口在19世纪末已经成为东北大豆工业的中心,聚集起规模化经营的油坊30多家([9],47—48页),开启了中国东北大豆加工业技术的早期现代化进程。

图2 营口新式大豆破碎机器([9],48页)

图3 营口新式蒸汽动力榨油([9],48页)

2 日本的“满洲经略”与东北大豆加工技术的改造

甲午战争之后,日本加速了向中国的侵略与扩张。日本本土粮食生产不足,使得日本对中国东北的大豆资源日益依赖。一方面是普通民众需要将东北大豆作为日常食品加以利用*1897—1907年的十年之间,日本每年都要从中国东北进口450万担大豆(満洲の大豆[N].满洲日日新闻,1930-10-01)。,另一方面进口东北大豆粕作为日本农业生产的肥料之用*中国的豆粕出口到日本的最早记录大约可以追溯到1870年,由福建商人运至长崎,1871年再出口到神户港,到1881—1882年左右横滨港也进口了中国产豆粕,但上述的进口豆粕数量几乎微乎其微,且都是来之中国南方商人。此后,日本农商务省于1886年对豆粕的肥料效果进行了试验,效果很好。到甲午战争结束后,日本开始积极攫取中国东北的殖民利益,允许进口豆粕作为肥料之用。1900年3月,三井物产成功从营口进口到神户348万枚豆饼,开启了此后东北豆粕出口日本用作农业肥料的历史(南满洲铁道株式会社编.满洲大豆[R].大连:满蒙文化协会,1920.26.)。。日俄战争之后,伴随着日本从俄国手中夺取了中国大连的“租借权”和南满地区的“经营权”,这种依赖更是发展到对大豆工业的全面染指和掠夺。1905年日本占领大连(关东州)后,立即将其定位为“满洲贸易之中心”[10],东北各地的资源被汇集至此,再由此源源不断地被转运到日本本土,大连成为日本侵华战略的桥头堡。

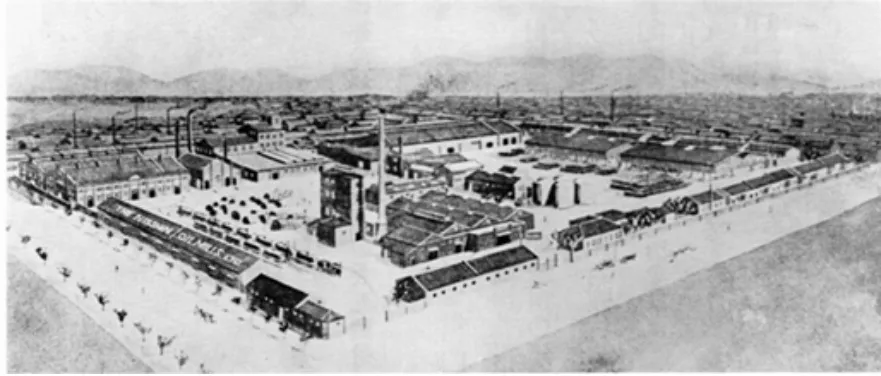

这一时期,三井物产、三菱商事、满铁、日清等一大批寡头资本云集于大连,它们投资兴建了大量的粗加工企业。大豆作为东北最重要的经济作物,更成为这些日商重点掠夺的对象,他们纷纷加入东北大豆加工行业:1906年起,日本开始向中国东北输出了当时更先进的水压式机器*日本的水压式机器的技术结合了英国榨油工厂的技术,并根据日本本土菜油榨油技术进行改良而设计出来的。;紧接着,1907年三井物产与中国商家东永茂(潘玉田)、西义顺(李序园)共同出资50万元,在大连创设了三泰油坊;1907年3月,日本代表性的大企业日清制油注资300万日元在大连设立水压式榨油工厂(日清豆粕制造株式会社,图4)。到1908年,三井物产将东北的大豆油外销至欧洲,进一步刺激了中日两国商人在大连设厂榨油的热情[11]。到1913年,大连的油坊业已经达到了52家([7],366页)。

图4 1908年前后日清豆粕制造株式会社大连工场全图(日清制油株式会社提供)

新资本带来了新技术的引入,水压式油坊的榨油工作原理虽然和中国传统油坊、蒸汽动力的螺旋式压榨油坊是一样的,但是通过现代化的电力驱动,新增了高效率的升降机、传送带、水压设备等,使得水压式油坊能够提高大豆出油率,并极大地提高了油坊的作业效率和生产能力。以大连日清制油工厂为例,拥有近700平米的大豆临时存放仓库,一次能压榨100块豆饼(一块50斤)120马力的机器装备,每日能压榨500—600块豆饼([4],243页)。这种方式的生产能力极大超越了中国传统榨油能力,而且比蒸汽动力的螺旋式压榨油坊也有所提升。大连在很短时间内发展成为东北的大豆及大豆加工业的重要基地。

为了配合日本新技术企业扩大对东北物资的加工与掠夺,1907年关东都督府五十五号令成立了“南满洲铁道株式会社”(以下简称满铁)中央试验所,负责“在满洲之殖产工业及卫生上之鉴定,并掌相关试验之事项……专门对满洲物资进行材料制造的化学试验”([12],346页)。满铁第一任总裁后藤新平常自夸这是推行其“文装武备”政策的重要机关之一([12],350页),并在演讲中告诫当时在满的日本政要:“设立这样一个研究所,在各方面看来都是十分经济的。假以时日,……将对满洲的农商工业产生巨大的作用,是十分重要的事业。”([12],352页)伊藤武雄在其回忆录中更是将后藤新平的主张和满铁中央试验所理解为“掠夺满洲资源所需要的研究机关”[13]。满铁中央试验所在此后日本掠夺东北大豆资源的过程中,为日本企业提供了各种科技支持。

为了提高东北资源对日本输送的效率,满铁、三井物产、横滨正金银行等寡头企业签订了特殊协议,对东北大豆三品的贸易过程采取了特殊的保护与优惠。得益于大连便捷的交通和前文所述对大豆加工技术的引进,日本开始将大豆及其制品源源不断地运往日本本土。统计表明(表1),日本在实施以大连作为大豆工业为中心的策略过程中,使得大连对日出口规模激增:日本从大连进口的大豆从1907年的36,512吨激增至1911年的113,432吨;豆粕从1907年的89,014吨激增至1911年的357,076吨。到1911年,大连出口的大豆和豆粕当中,运往日本的数量已经接近出口总量的3/4。这一数据印证了日本向满洲植入的水压式压榨技术,将大连发展成为满洲贸易中心的殖民战略初显成效。

可见,日本对东北大豆加工业进行的技术植入的目的性十分明确,是要通过以大连为中心的战略,从根本上掌控中国东北的大豆资源,将东北大豆经济直接从属并服务于其侵华的“满洲经略”。

表1 日俄战争后大连港出口大豆情况(单位:吨)

(根据南满洲铁道株式会社编《统计年报》中历年数据整理而成)

3 一战前后的军需加工技术转向

一战爆发后,“由于欧战之故,美国成为欧洲的兵工厂,豆油作为制造火药的甘油原料,需求增加,因此市场从英国向美国转移”(表2)[14]。日本在大隈内阁(1914.4—1916.10)时期曾对华提出了“二十一条”,未能完全得逞扩大在华权益,此后上台的寺内正毅内阁(1916.10—1918.9)明确了通过经济手段,以扩大投资的方式实现在华权益的扩充。时任大藏大臣的胜田主计认为“寺内内阁第一个要考虑的事情就是朝鲜和满蒙的关系”[15],日本在政治和经济上意欲将东北变成第二个朝鲜,从金融和铁路着手积极推行“鲜满一体化”的政策,贯彻了日本陆军一直所图谋的大陆政策。在这种政策作用下,日本加大了对东北的殖民投资,并在大连实施了类似自由港的制度(对关东州内消费和再出口不征税)[16],极大方便了日本商人将东北资源销往国际市场。一战期间,东北的豆油出口大约增长了10倍,大连作为东北大豆加工中心的地位得到了进一步故巩固,大连港在大战前后堪称是对欧出口的豆油港。

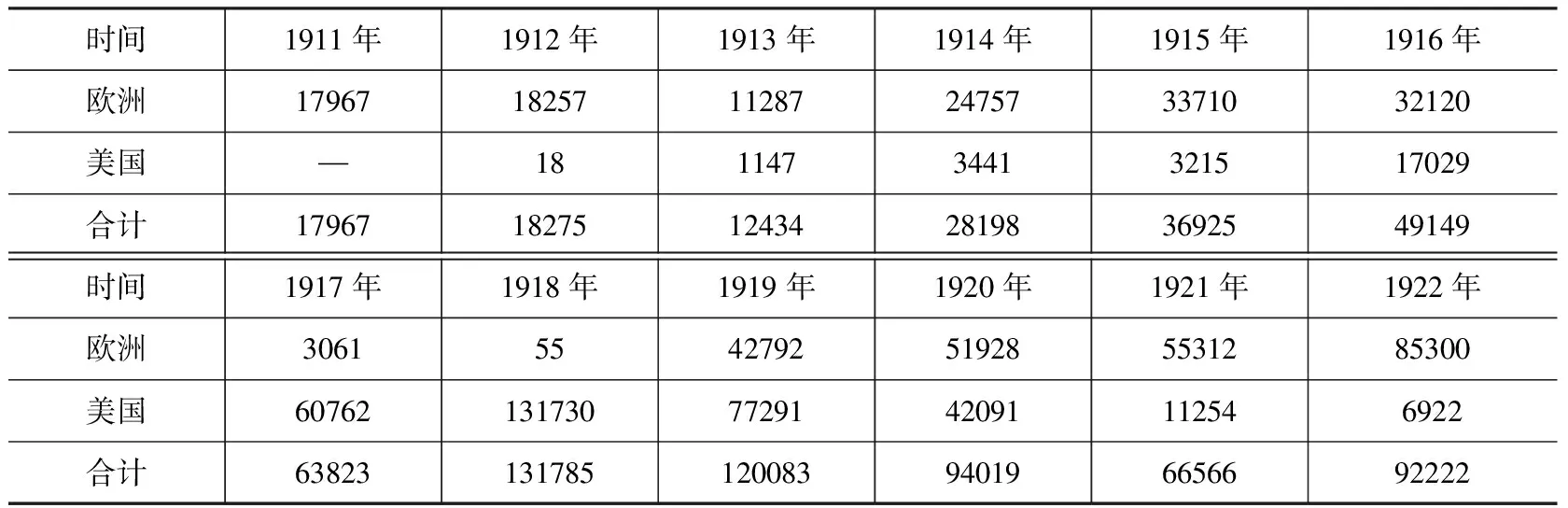

表2 一战前后中国东北出口欧洲、美国的豆油数量(单位:吨)

(欧米向豆油の輸出[N].满洲日日新闻,1923-05-16.)

欧美国家对豆油需求的增大,使得日本不再满足于此前通过大连向本土运送大豆和豆粕的殖民掠夺模式。日本开始着手对中国东北豆油加工进行技术研发,以便通过提升殖民地的工业粗加工能力,扩大东北大豆资源的输出,获取超额的殖民利益。“对满洲的日本势力范围内之今日工业而言,……必须以满洲大豆的制油、酱油酿造、豆粕使用为首进行学术性研发的积累。”[17]第二任满铁总裁中村是公对东北大豆加工技术研发的重要性,更露骨的表达为:“这与其说这是满铁垄断的事业,更是谋求作为社会组织的在满日本人利益的新兴事业。”[18]

满铁中央试验所开始着手进行大豆加工的技术研发,让从欧洲留学归来的庆松胜左卫门、铃木庸生聘请德国人进行了整体设计与机器安装,在大连寺儿沟栈桥附近围海造地建设了约12000平米的豆油加工厂(拥有压碎·抽取制油室、精制室、蒸馏室、事务室、气罐室、仓库及储油室),于1914年通过改造德国的六台立式榨油机实现了大豆日处理50吨的能力,实现了“溶剂油脱脂工艺”的工业化([19],900页)。由于普通的压榨豆油加工工艺属于“物理式”的,大豆需要经过精选,再进行破碎、蒸炒、挤压之后,才能提取大约10%的豆油,而溶剂油脱脂工艺对大豆原料不挑剔,将粉碎后的大豆与有机溶剂结合从而实现分解、抽取,出油率能够提高到17%[20],研究人员通过比对了汽油苯、二硫化碳、四氯化碳等溶剂,最终选择了高性价比、安全的汽油苯。于是,很多品质较差的大豆通过该方法能够得到比压榨优质大豆更高的出油率。满铁迅速将新技术生产的豆油和豆饼全部出口运往欧洲和日本本土([19],90页)。

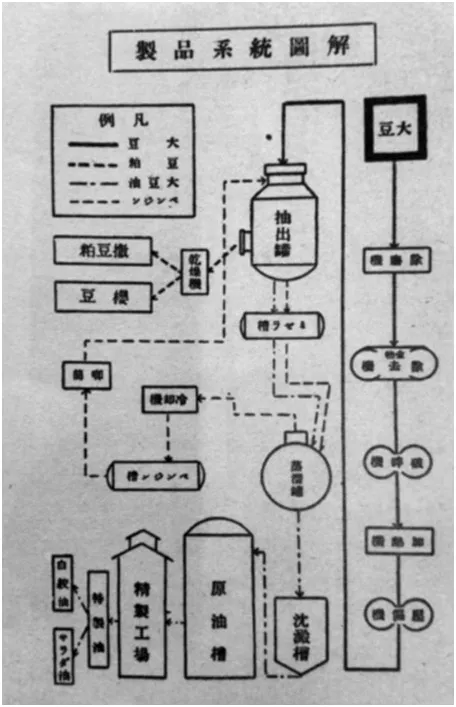

图5 丰年制油株式会社的溶剂油(苯溶剂)浸出法流程概图(丰年制油株式会社.丰年制油株式会社二十年史[M].1944.卷头插图)

铃木商店是当时日本屈指可数的几家大财阀之一,金子直吉*金子直吉(1866—1944)是日本战前著名政商型代表人物,因和后藤新平交好,从垄断台湾的樟脑贸易起家,其控制下的铃木商店到一战前后全力投向化学、重工业,成为可以与三菱、三井等老牌财阀相抗衡的新兴财阀。在华最大的投资企业是丰年制油株式会社,1923年的关东大地震对该财阀造成了巨大打击,之后只能靠台湾银行借贷勉强维持经营。1927年的金融危机中,因台湾银行断贷而不得不破产,下辖企业大多被三井所收购([3],25页)。(铃木商店大番头)立足于以“国家利益为志向的经营理念”[21],意识到新的大豆油脂技术背后所蕴藏的巨大利益,蠢蠢欲动。金子很快正式拜会了中村是公,征得满铁同意将“溶剂油脱脂工艺”(图5)的技术和专利权全部转让给铃木商店[22]。1915年,金子在铃木商店内部设立了“合名会社铃木商店制油部”,同时又在大连斥巨资建设了当时东北唯一一家拥有“溶剂油脱脂工艺”技术的豆油加工厂。中村是公对铃木商店在东北大规模的投资表示了不满:“在大连的商人和工业家们不仅都指责满铁恣意挥霍,实际上这已经到了无可救药的地步了。”([23],216页)中村认为应该将殖民地研发所得的技术反哺日本本土,以确保日本殖民利益不受损,于是金子向中村承诺将新技术应用于日本本土,“着手在日本各地开设两、三个工厂,这是事关培育国家大事业之义务”([23],216页)。铃木商店随即在日本本土的清水、横滨、鸣尾开设了规模更大的溶剂油脱脂工艺技术的豆油加工厂,一跃成为日本最大制油厂商*铃木商店在1917年开设清水工厂,日处理大豆能力约500吨,1918年开设横滨工厂,日处理大豆能力约250吨;1918年开设鸣尾工厂,日处理大豆能力约250吨。这些工厂的生产能力均高于大连工厂([38],62—70页)。。虽然铃木商店后因1927年的金融危机而破产,但“合名会社铃木商店制油部”早在1922年就独立组建了丰年制油株式会社(图6),该会社因接收了铃木商店下属的诸多豆油加工厂而实力大增,二战后发展成为年产豆油1000万吨的大企业(1953年资本金高达3亿日元)[24]。

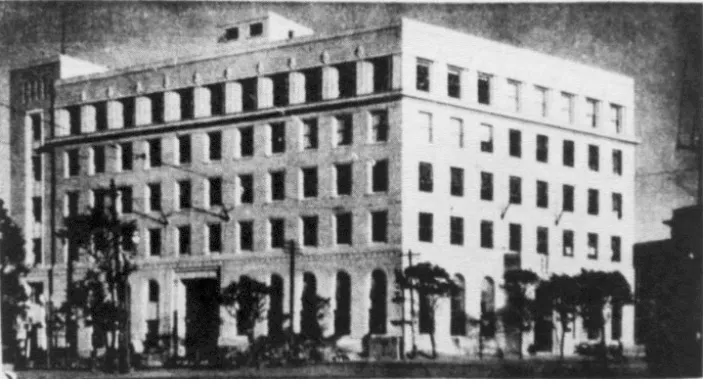

图6 丰年制油株式会社大连支社总部*丰年制油株式会社.丰年制油株式会社二十年史[M].1944.卷头插图。

一战前后,日本不仅继续积极着手对东北的油脂加工技术做了改进之外,还加大了对东北水压式榨油设备的投入。1918年5月,日清豆粕制造株式会社更名为日清制油株式会社,并规定该公司的经营业务扩大为“豆油与其他植物性油及油粕制造,以及这些产品的应用与加工行业”[25]。1921年三菱商事通过收购大连油脂工业会社的榨油工房,也加入到东北大豆油脂加工行业。至此,日本的主要几家财阀悉数加入到东北大豆油脂加工行业。三菱增设水压机器达到20台,日消化大豆可达100吨,可产豆饼3000块、豆油10吨,东北大豆三品贸易直到第二次世界大战爆发为止一直是三菱的重要经济收入。而较早进入东北的日清制油、丰年制油、瓜谷商会等的生产能力均在三菱之上,尤其是三泰油坊(三井)更是高达日消化大豆300吨[26]。

出口的豆油通过再加工,被制成了肥皂、炸药、涂料、机械油替代品,以及食用品等[27],成为重要的军需物资。日本正是意识到豆油背后更大的殖民利益,积极着手对东北的大豆加工技术进行改进,但满铁作为“国策会社”并不准备在殖民地进行大规模的产业技术升级,而是将殖民地研发得到的新技术对日本本土进行技术反哺、大规模推广。

这样,此前日本树立起以大连为中心的殖民贸易模式(图7),就起到了两层的重要作用:一方面,日本继续通过大连源源不断向日本本土出口大量的大豆原料,使东北彻底沦为日本装备了先进大豆加工技术的产业原料提供地;另一方面,日本还通过提高东北豆油加工产量,从东北直接向欧美市场出口大量的初级工业品(豆油)换汇,赚取了更多有助于日本本土发展的资金。

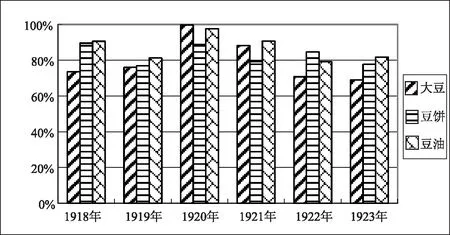

图7 一战后大连出口大豆资源占东北出口大豆资源的比例图*根据《中国旧海关史料》(中国第二历史档案馆、中国海关总署办公厅编,北京:京华出版社,2001)1913—1923年各卷资料整理而成。

4 军国主义扩张与豆油精炼技术的化学化

日本殖民者鉴于“溶剂油脱脂工艺”技术在日本推广效果良好,满铁和关东厅也曾一度希望能够在中国东北的油坊进行工艺升级,但实际推广的效果却反应冷淡,反而是水压式榨油工厂得到了快速发展(表3)。

表3 1920年代中国东北三种生产方式油坊的数量变化表

南满洲铁道株式会社总务部调查课编.满洲油坊现势(昭和4年[第1]记述篇)[M].1930.12—13.

究其原因而言,主要是因为满铁的主营业务是铁路经营*满铁的主营业务为铁道经营,可附带如下之事业经营:水路运营、电气业、仓库业、铁路附属地之土地、房屋的经营,及其他政府许可之经营。,豆油技术提升只是其附带业务之一。因此,提高出油率固然对满洲大豆经济有着重要意义,但满铁却“更愿意推广极端的‘榨汗制度’”*所谓榨汗制度指的是,对满铁而言与其大规模投入以提升技术水平,倒不如在当时的技术水平下,通过大量的劳动力,以极地的劳动力价格,从而实现从东北获得更多的豆油。见[28]。以获得更多的豆油。因此,满铁不再关心能否推进“溶剂油脱脂工艺”实现产业化,转而关注大豆的综合利用。从1927年起,满铁中央实验所交由佐藤正典负责此项研究工作,对各种溶剂、汽油、苯、乙醇、甲醇等的提取条件以及溶剂与提取制品的品味性进行了诸多基础研究(表4),最终发明了新的乙醇提取法。该制造工艺在日本获得了三个专利号(80567、84707、82719),并在英国、法国、丹麦、意大利等国申请了多项专利权([3],337页)。乙醇提取法不仅能够对大豆中的粗油脂提取得较为充分,还能够提取大豆中品位优质的衍生物*酒精法能够提取出来的副产品有卵磷脂、蔗糖(约1%)、水苏糖(可做催化剂)、甘油硬脂酸酯(荷尔蒙剂原料)等。,更能得到溶剂油脱脂工艺无法收集的数种粗蛋白成分(表5)。关东军对此十分重视,对该提取法进行了十多年的持续性研究投入。满铁针对大豆的提取物进行了细分研究:由井瓜清一进行开发大豆的营养学方面的研究,濑户严、筱崎侑一、井口俊夫等进行对副产品卵磷脂及其他成分的研究,冈野公次担任配糖体研究,井口俊夫还进行了提取乙醇时的逸散及回收法的研究。

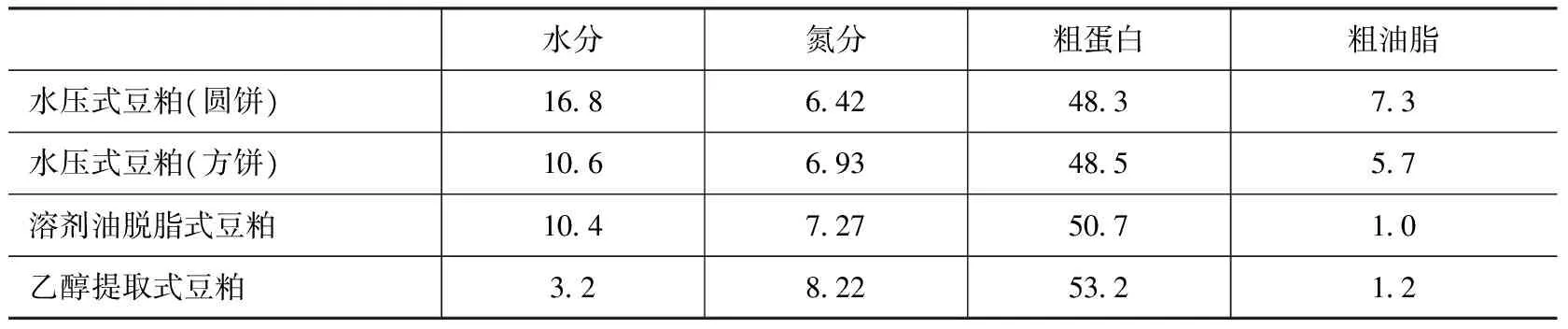

表4 1928—1931年满铁中央试验所对大豆提取法进行的基础研究([24],178—179页)

表5 水压式、溶剂油脱脂式、乙醇提取式的豆粕成分比较单位%([7],348页)

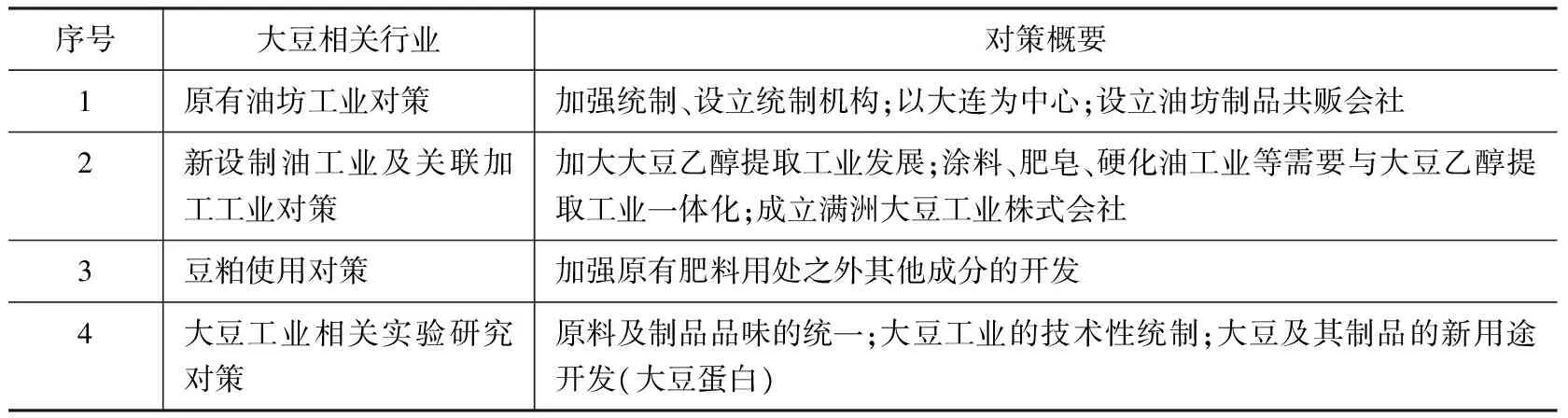

1931年关东军以武力侵占了中国东北,建立了傀儡“伪满洲国”。“为了建立日本军部所期待的总力战体制,将整个傀儡国家的资源用于培育军需产业”[29],日本强化了对东北豆油掠夺并用以满足其军事扩张的需求。关东军于1931年12月8日制定了东北产业开发政策的方案(第三课《满蒙开发方策案》),主要着眼于对东北资源的利用,以期达到石原莞尔所构想的确保日本平时和战时的军需资源[30]。1934年4—6月之间,满铁经济调查会根据关东军的旨意,对东北的大豆工业发展做了详细而又周到的规划(表6)。根据这一规划,关东军除了要继续以大连为中心对东北大豆工业加强统制之外,还进一步强化自20世纪20年代中期起开展的大豆乙醇提取法工业化和大豆其他新产品的研发。1934年,满铁在大连寺儿沟实验工场成功使用乙醇实施了提取法的产业化,通过大豆油对乙醇的温差而产生的溶解度差,从大豆中提取了豆油、各种优质蛋白质及工业用必需品(Soya Bean Alchol Extract)[31]。

表6 1934年特产特别委员会联合研究会对伪满大豆工业的规划

参见南满洲铁道株式会社经济调查会.满洲大豆工业方策[M].1935年9月

图8 “满洲大豆工业株式会社”全景图([3],338页)

图9 大豆乙醇提取工厂内部设备图([3],336页)

随后,日本成立了“满洲大豆工业株式会社”(图8),注册资本金达150万日元,年处理大豆能力达3万吨(日处理量超过100吨),是中国东北地区当时唯一采用最先进乙醇提取法(图9)的大豆加工企业。乙醇提取法在加工大豆过程中除了能获得75%的豆粕、15%的豆油之外,至为关键的是能够获得10%左右的卵磷脂及其它副产品(例如有混合甘油酯等)[32]。满铁还对大豆油进行了广泛的应用,用作食用油、硬化油原料、涂料等,其中硬化加工后用作肥皂、蜡烛、人造黄油、猪油等,通过与干性油混合之后制成了颜料、防水漆等,还有相当部分制成了印刷油墨、油布、燃料、橡胶填充物、灯油、炸药原料等[33]。为了将东北大豆中提取出来的重要成分用于本土发展,日本于1935年在本土成立了专门的销售企业——“满洲大豆制品株式会社”(注册资本350万日元)。

1937年日本发动全面侵华战争之后,日军陷入了长期持久的消耗战,战争对大豆提炼的副产品的数量提出了更大的需求。“满洲大豆工业株式会社”在1940年初初步实现了混合甘油酯的量产。同时,应作战前线日军的要求,满铁中央试验所农产化学课顺利从大豆副产物中提取出了改善人体免疫力、抑制肠道疾病的水苏糖,并实现了工业化。此外,满铁还着手研究从大豆油中加工提取催乳剂的制造方法[34]。

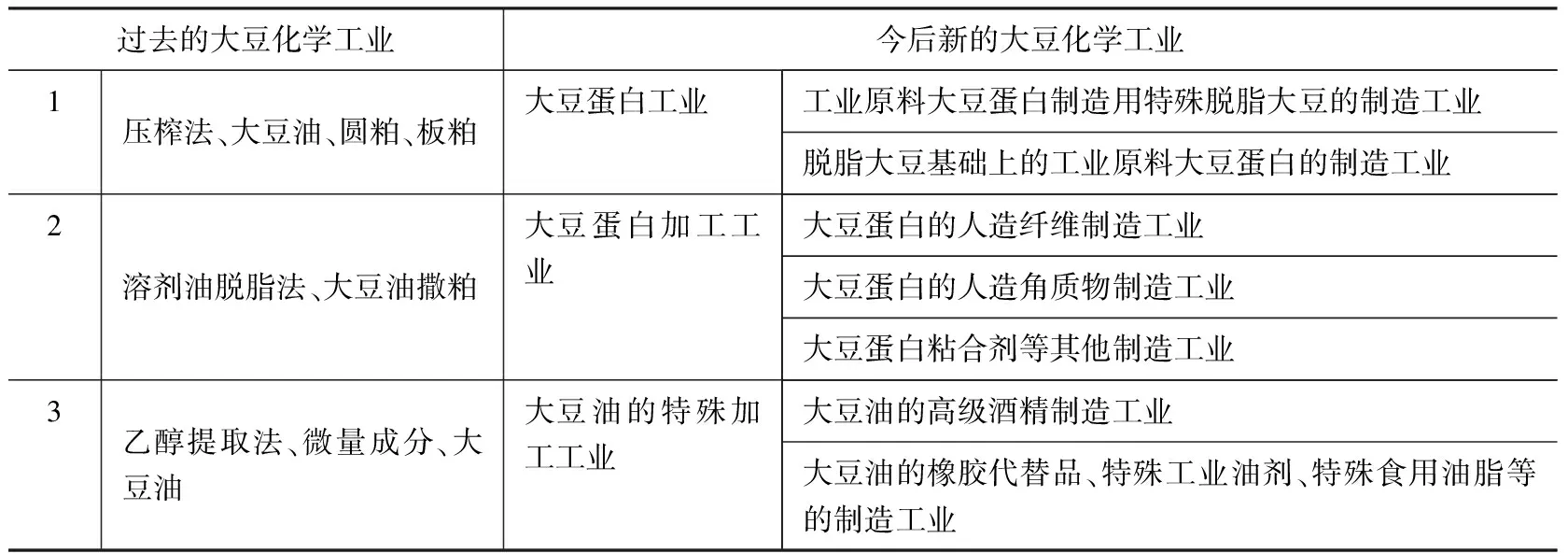

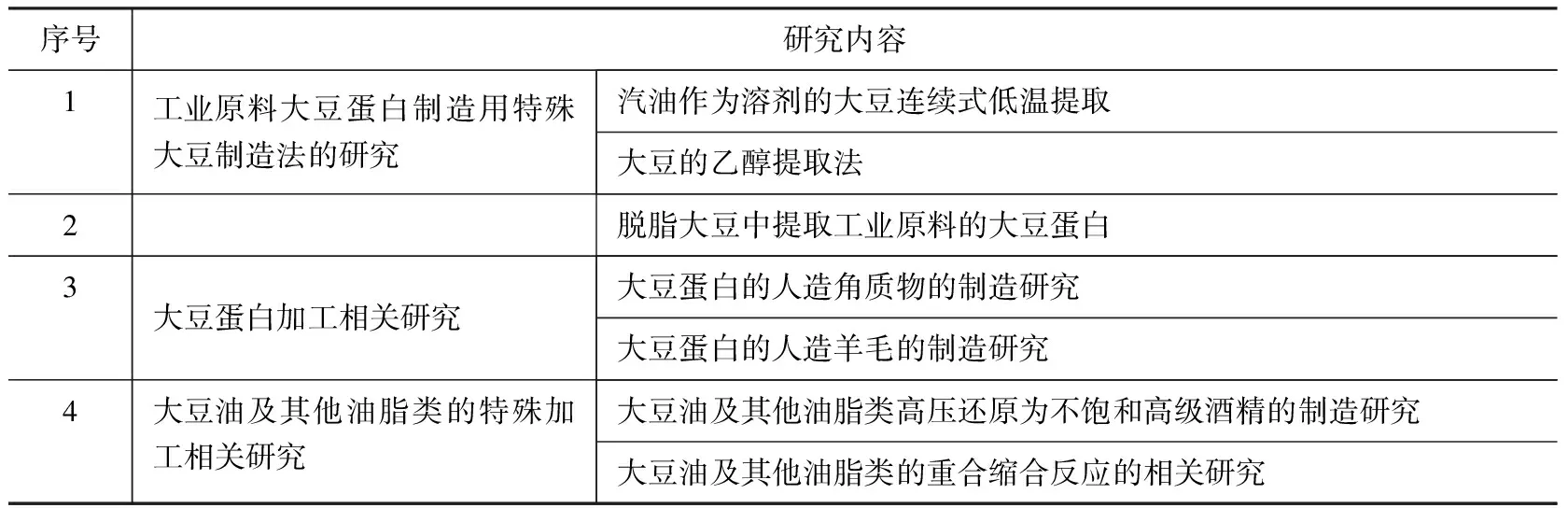

全面侵华战争还促使日本加大了对大豆蛋白利用的研发。日本本土物资不足,实施了严格的物资统制政策,尤其是对过去完全依赖进口的羊毛、棉花等制品实施了更为严格的限制。为满足前线的需求,日本不得不转而发展当时刚刚兴起不久的人造纤维,迅速将目光锁定在中国东北大豆的蛋白原料供应上。时任满铁中央试验所有机化学课长的猪口金次郎认为,必须用大豆蛋白取代进口蛋白,确立化学工业原料大豆蛋白制造工业及其加工工业尤为紧迫,并对大豆化学工业发展规划做了详细说明(表7)。

表7 满铁中央试验所对东北大豆工业的发展规划[34]

大豆蛋白的利用和大豆油的特殊加工已经成为日本在战争期间的重要战略物资。根据上述发展规划,满铁中央试验所随即对大豆的化学工业开启了多元化、全面而细致的相关研究(表8)。

表8 战争期间满铁中央试验所关于大豆化学工业的研究[34]

日本对大豆油脂和蛋白的多元化研发的成果,促成了东北大豆化学工业全面转变成为满足前线日军需求的军需工业。1940年6月,以大豆蛋白的利用和大豆油的特殊加工为主营的“满洲大豆化学工业会社”成立,总资本金高达3000万日元,“满洲大豆工业株式会社”随之解散。出资方是“满洲特产专管公社”为中心下辖的日本油脂、新兴人绢、东洋纺织、吴羽纺织、东洋绢织、三井物产、三菱商事等当时日本最具代表的14家企业[35]。该会社以人造羊毛、人造橡胶、人造纤维等当时日军急需的战备物资和大豆油脂特殊加工为主营业务[36]。因为,新兴人绢在“满洲大豆化学工业会社”中出资较多,加之战局对日本愈发不利,新兴人绢在台湾大竹工厂的大豆蛋白纤维制造部门已经很难获得大豆原料,于是将台湾大竹工厂最主要的大豆蛋白纤维设备和专利权全部转给“满洲大豆化学工业会社”,并迁往大连,重点生产蛋白纤维、润滑油、丙三醇(甘油)、丁醇等军用产品[37]。

太平洋战争爆发前,日本每年需要从澳大利亚进口牛乳酪蛋白5000—6000吨,但当时日本国内只有北海道能生产大约50—60吨。随着日本在东南亚战场战局的恶化,蛋白资源和纤维资源基本中断,不得不考虑用大豆酪蛋白加以替代。大豆中富含38%左右的蛋白质,“满洲大豆化学工业会社”和日本油脂会社的川崎工厂合作研发,通过添加氢氧化钠和稀硫酸能够获得纯度超过90%以上的大豆酪蛋白,并将其用于粘合剂、纤维等的制造。当时开发这一技术主要是为了生产高强度的合板材料和粘合剂,尤其是飞机上螺旋桨和机体的粘合剂、涂料等最为急需,在军部的主导下,这项大豆的新用途得到了飞速发展([3],344页)。除此之外,东北的大豆还被开发用作生产为酪蛋白、展着剂等,据不完全统计资料显示,日本油脂株式会社1942年3月的酪蛋白和1942年5月的展着剂产量都达到了刚开始生产时的1939年下半年的10倍以上规模([3],344页)。“满洲丰年制油株式会社”在太平洋战争爆发之后,也加大了在东北地区的加工能力,从日本本土的清水工厂拆卸了1/3生产能力的设备(月加工大豆10万吨)迁往中国东北,并制定了新生产目标,除了制造此前一直经营的大豆油的生产和销售之外,主要制造人造石油、航空润滑油、蛋白质化工品[38]。

为了满足日军不断扩大对大豆油脂和蛋白的需求,满铁对豆油的乙醇提取法和溶剂油脱脂工艺做了进一步的技术改良。乙醇提取法主要是通过低温提取油脂,回收尽量多的提取剂;而溶剂油脱脂工艺则是通过高压、低温等方法尽可能减少溶剂油的使用量。

除此之外,值得一提的是,日本在全面侵华战争期间对东北豆油的涂料工业和硬化加工的技术进行了大规模的军需化转变。

涂料工业方面:日本早在一战结束后的1919年由日清制油出资成立了“满洲涂料株式会社”,由于受限于技术和资金(注册资本金50万日元)等因素,一直经营不善。随着全面侵华战争的爆发,日军对涂料的需求增加,于是由日本本土的日本自动车株式会社、日本特殊涂料株式会社、日本高级涂料株式会社、藤仓化学工业株式会社、北河制品所等共同出资,于1938年7月成立了资本金100万日元的“满洲关西涂料株式会社”,9月成立了资本100万日元的神东涂料株式会社,10月成立了资本金150万日元的“满洲涂料工业株式会社”,于1939年7月成立了注册资本金400万元的日本涂料株式会社。这些涂料公司以东北的苏子油、小麻子油、大豆油为原料,除了生产当时日军所急需的消毒药、普通涂料之外,主要生产飞机涂料、汽车涂料,以及具有耐寒、耐酸、耐油性能的防锈特殊涂料[39]。

硬化加工方面:满铁于1913年委托日本东北大学教授真岛利行进行硬化油脂的研究,同时将真岛手下长期从事硬化油研究的冈田彻平招聘进满铁,让他与瓦斯作业所所长铃木庸生一同进行豆油加氢的工业化实验研究,1915年在满铁中央试验所内又设立了脂肪酸制造所进行脂肪酸和甘油的工业化试验。以豆油加氢的硬化技术为基础,日本于1916年成立了大连油脂工业株式会社(资本100万日元)([24],176页)。该技术在平时可以生产军民两用的肥皂、蜡、黄油等,在日本全面发动侵略战争期间,则可以迅速转产军用润滑油和高级酒精等产品。日本花王公司为例(图10),1934年进入东北,1940年在长春设立了“满洲花王石鹸株式会社”,除了生产民用的肥皂、洗发水等之外,主要生产军用的重油、脂肪酸、甘油、山梨醇等,并还在台湾、上海、山东、天津、北京等地开设了数个化工厂,其原料来源大多是当地的动植物有机油[40]。

图10 花王公司在沈阳的总部(1935年)[40]

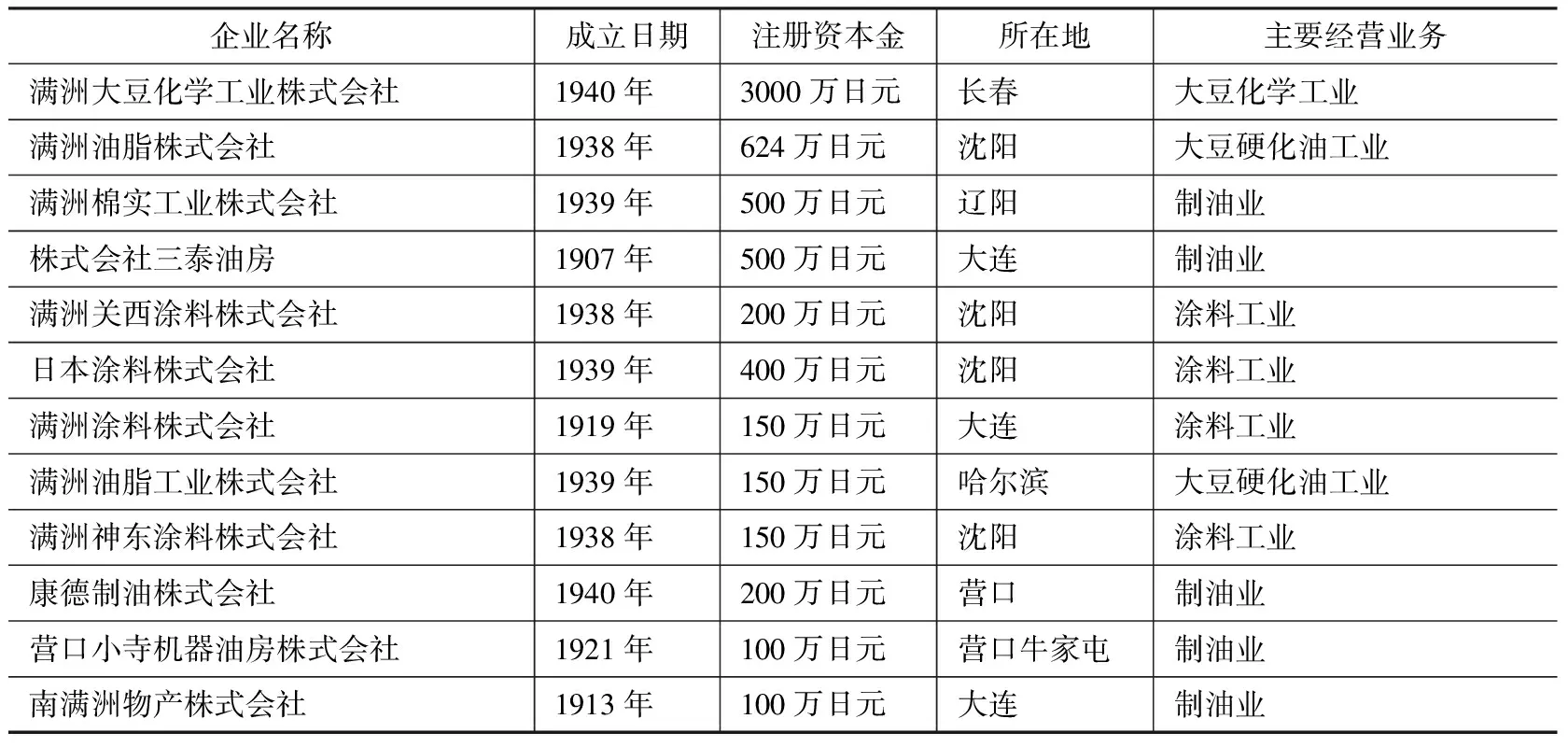

根据大连商工会议所统计,到1942年时,伪满洲国境内从事油脂工业的企业达111家,其中油房60家、大豆化学工业1家、肥皂工业8家、硬化油脂工业19家、涂料企业23家。虽然华资油坊数量众多,但大多规模小、资金少(表9),注册资本金超过100万日元的12家企业均是日资背景,垄断了东北大豆的化学加工行业。随着这些企业的建成投产,日本减少了东北进口大豆的数量,转而将东北大豆在当地加工成战时所需的战略资源,服务于日本发动对中国乃至东南亚的侵略战争。大豆三品被征为日军军需物质的数量开始不断攀升,1941年被征为军需所用的大豆三品数量为172620吨,1942年激增为297855吨,1943年又增加至330125吨[41]。在严格的统制政策之下,这些被强征的大豆资源并没有大规模出口到日本,而是在东北当地进行了综合加工,相当一部分成为了大豆化学工业的原料。

可以说,九一八事变之后,日本将满洲作为其发动战争的基地,全面加大了对东北大豆的综合利用研究。再到全面侵华战争爆发之后,日本建立了总力战体制,对本土和伪满都实行了严格的统制措施。大豆成为化学工业的重要原料,满铁转而研发大豆蛋白加工和利用豆油加工前线急需的油脂和替代品等,东北大豆加工全面转向了化学化。

表9 伪满洲国末期大豆化学工业企业*转引自須永徳武.満洲の化学工業(上)[J].立教経済学研究.2006.(4): 146.(1942年10月)

5 结论

以上分析可见,中国东北的大豆加工技术早在19世纪后半期,就已经开启了现代化的历史进程。甲午战争以后,尤其是日俄战争以后,随着日本不断扩大对中国东北的侵略扩张,东北大豆加工技术的改造亦被纳入其殖民地开发总体战略当中,进而改变了发展方向。

在日本帝国主义推行的侵略扩张政策支配下,东北大豆加工技术的改造和发展,大体经历了如下三个阶段:

第一阶段:自1895年甲午战争以后,特别是日俄战争之后,随着日本积极推行其所谓“满洲经略”下的殖民主义政策,来自日本的水力压榨技术取代了原有的蒸汽螺旋式压榨技术。以大连为桥头堡,大量东北大豆及其粗加工制品被源源不断地运往日本,成为日本资本主义发展和军国主义扩张中不可或缺的战略资源。

第二阶段:自1914年第一次世界大战爆发到1920年代末。列强之间的战争强化了大豆作为重要油料资源的战略特征。这一时期,日本对东北大豆资源的加工,其重心从前一时期的豆粕转向了这一时期战争中所急需的豆油。为此,日本通过从德国引进“溶剂油脱脂工艺”等手段,提升豆油的提炼技术。随着大量的豆油被销往美国或西欧,日本从殖民地直接获取大量的外汇利益。

第三阶段:自20世纪20年代末起到1945年日本战败投降。为了配合日本军国主义的全面侵华和所谓“大东亚”的战略意图,中国东北成为其前进的兵站。为此,对东北大豆资源的综合利用也上升到了新的水平。日本通过推广乙醇提取法和提高大豆蛋白综合利用等,实现了大豆加工产品的化学化,以大豆为原料的炸药、军用涂料、人造纤维、飞机合板、粘合剂、展着剂等化工产品的大量生产,全面支撑了日本在中国和东亚的殖民统治与侵略扩张。

技术包含自然和社会两个固有的属性。因此,研究近代日本在中国东北地区的技术活动,不能只着眼于自然属性及其形成,而忽略了社会属性。日本战时技术官僚们对此有十分露骨的说明,日本技术的社会属性应体现出日本“国家性和政治性”,而且还强调应最大限度地利用“日本势力范围内所拥有的资源”[42],这完全体现了日本技术社会属性中的殖民主义本质。日本对中国东北大豆加工技术的改造,自始至终贯穿着日本利用中国东北大豆资源实现在中国和东南亚殖民地扩张的战略意图,中断了中国大豆产业原有的现代化进程,阻碍了近代中国社会的发展,给中国人民带来了深重的灾难。由此可见,研究近代日本对外扩张历史过程中的技术活动(包括日本对中国东北大豆加工技术的改造),切不可忽略的是,这种技术活动是日本军国主义侵华战略的一个重要组成部分,它的社会属性中带有明显的殖民主义本质。

1 杨玉青.“殖民有功论”再批判[J].传承, 2011,(7x): 44—45.

2 日满浓政研究会东京事务局.満洲農業の研究其の一——生産の統計的分析(日满农政资料第九辑)[R].1942.78—82.

3 日本油脂社史编撰委员会.日本油脂三十年史[M].东京: 日本油脂株式会社, 1967.

4 沈光沛.世界博览会之由来及我国历次参加治经过[J].国际贸易导报, 1932,4(3): 50.

5 辛培林.黑龙江开发史[M].哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 1999.304.

6 南满洲铁道株式会社编.满蒙全书(第4卷)[R].大连: 南满洲铁道株式会社, 1923.241—242.

7 南满洲铁道株式会社.大豆の加工[M].大连: 满蒙文化协会, 1924.

8 燕红忠, 许晨.晚晴营口贸易的商业机能与市场网络[J].中国经济史研究, 2016,(4): 51.

9 农商务省工商局.清国出张复命书[R].1899.

10 苏崇民.满铁史[M].北京: 中华书局, 1990.134.

11 南满洲铁道株式会社调查课.満州に於ける油坊業(満鉄調査資料第23編)[R].大连: 南满洲铁道株式会社, 1924.141—144.

12 鹤见祐辅.正传后藤新平[M].东京: 藤原书店, 2005.

13 伊藤武雄.満鉄に生きて[M].东京: 劲草书房, 1964.31.

14 増尾信之編.三井読本[M].东京: 亜細亜書房, 1943.288.

15 铃木武雄.西原借款资料研究[M].东京: 东京大学出版会, 1972.293—294.

16 金子文夫.近代日本における対満洲投資の研究[M].东京: 近藤出版社, 1991.180.

17 大連と経済策(一~七)[N].満洲日日新闻, 1914-05-31—1914-06-09.

18 大连油脂会社二[N].满洲日日新闻, 1916-01-20.

19 南满洲铁道株式会社编.满铁十年史[M].大连: 南满洲铁道株式会社, 1920.

20 油房全盛の大連[N].满洲日日新闻, 1917-04-28.

21 桂芳男.幻の総合商店鈴木商店——創造的経営者の栄光挫折[N].社会思想社, 1991.16.

22 饭岛孝.日本的化学技术[M].东京: 工业调查会, 1981.44.

23 白石友治编.金子直吉传·柳田富士松传[M].东京: 金子柳田两翁颂德会刊, 1950.

24 满洲开发四十年史[M].东京: 满史会, 1964.175.

25 日清制油株式会社80年史[M].东京: 日清制油株式会社, 1987.24—25.

26 三菱商事株式会社.三菱商事社史[M].东京: 三菱商事株式会社, 1976.189.

27 刘凤华.东北油坊业与豆油输出(1905—1931)[J].中国经济史研究, 2012,(1): 133.

28 ベンジン式搾油法を採用して満洲油房工業救済企画[N].国民新闻, 1926-03-05.

29 殖民地文化学会、东北沦陷十四年史总编室.伪满洲国的真相(日文版)[M].东京: 小学馆, 2008.117.

30 芳井研一.柳条湖事变后的满铁新经营[J].环日本海研究年报, 2010,(17): 72.

31 満州大豆工業新時代に踏出す[N].大阪每日新闻, 1934-04-01.

32 満州大豆工業認可[昭和九年]七月工場竣工[N].满洲日报, 1934-06-10.

33 大豆油の巻(一~十)——(八)食料にも火薬にも使う[N].中外商业新报, 1937-09-15—09-26.

34 大豆の化学工業(一—四)[N].满洲日日新闻, 1940-04-23.

35 满洲国现势康德九年版[R].1942.286.

36 满洲经济(第四卷第6号)[R].1943, 74.

37 三菱化成工业株式会社总务部临时社会编辑室.三菱化成社史[M].东京: 三菱化成工业株式, 1981.109.

38 丰年制油株式会社.丰年制油株式会社四十年史[M].1963.52.

39 满洲经济(第四卷第7号)[R].1943.78.

40 花王株式会社.花王120年[M].2012.128.

41 满洲农产公社现势(1944年5月)[A].中央档案馆编.日本帝国主义侵华档案资料选编(第14卷): 东北经济掠夺[M].北京: 中华书局, 1991.586—588.

42 财团法人新技术振兴渡边纪念会编.科学技術庁政策史——その成立と発展[M].东京: 科学新闻社, 2009.171—173.