27~29.5 GHz频段IMT-2020(5G)系统对卫星固定业务系统干扰分析研究

张磊 韩锐 刘春花 李伟

(1. 国家无线电监测中心,北京 100037;2. 北京邮电大学,北京 100876)

引 言

目前,随着国际移动系统的快速发展,IMT-2020 (5G)(以下简称为IMT)系统的频谱需求将越来越大.为有效提升数据传输速率和系统容量,IMT系统需要挖掘6 GHz以上高频段频谱资源.27~29.5 GHz频段相对较低且连续大带宽,被部分国家和地区视为IMT系统的候选频段[1-2],该频段目前也是我国IMT系统备选的重要频段之一.然而,目前该频段已广泛用于卫星固定业务(Fixed Satellite Service, FSS)系统(包括对地静止卫星轨道(Geostationary Satellite Orbit, GSO)卫星和非对地静止卫星轨道(Non-GSO, NGSO)卫星)的上行链路,是发展和规划大容量宽带卫星的重要频段,我国也存在多个正在运行和已经立项规划的FSS系统.因此,IMT系统在此频段的规划及部署有可能对FSS系统的卫星接收产生影响,系统间的兼容性分析亟需开展.

本文基于国内研究分析6 GHz以上第5代移动通信(the 5th Generation,5G)候选频段的需求,WRC-19 1.13议题[3]研究框架及ITU-R Rec.M.2101建议书,在调研我国27~29.5 GHz频段运行和规划卫星系统典型参数的基础上,首次研究了27~29.5 GHz频段可能部署的国际移动通信系统 (International Mobile Telecom System,IMT)对已有FSS GSO系统多波束应用的干扰.研究基于系统的特性参数和IMT典型部署模型[4],在同频部署场景下,分析多波束复用的GSO FSS卫星接收端受到来自中国及其周边800 km内IMT基站的集总干扰,评估IMT系统对卫星上行链路的影响.

1 系统描述

考虑到单个GSO FSS点波束覆盖面积较大,我们主要分析城市微蜂窝场景下,卫星单个点波束覆盖范围内IMT基站对GSO卫星产生的集总干扰.假设GSO卫星处于三个不同的轨位(59°E,85°E,113°E),整体系统拓扑图如图1 所示.首先,确定城市微蜂窝部署场景下,单位面积内IMT基站对GSO卫星产生的干扰;其次,根据此场景在点波束覆盖范围内所占的面积, 计算出点波束覆盖范围内IMT基站对GSO卫星的集总干扰.由于GSO卫星采用了多个点波束同频复用,因此卫星接收端的集总干扰将由所有同频复用的波束覆盖范围内IMT基站产生的集总干扰累积形成.

图1 整体网络拓扑

根据仿真计算获得的集总干扰I,推算出到达卫星接收口面的干噪比I/N.根据国际电联ITU-R S.1432-1建议书,当FSS卫星作为被干扰系统且工作频率低于30 GHz时,以I/N=-12.2 dB作为评估准则.卫星接收到的I/N低于-12.2 dB时,则满足对卫星的保护要求.

1.1 IMT系统技术与操作特性

由于27~29.5 GHz处于高频段,电磁波的传播特性差,因此IMT系统将假设利用此频段作为其低频段的补充.即在异构网络拓扑下,宏小区(macro cell)工作在低频段以扩大覆盖范围,微小区(micro cell)工作在高频段以帮助提高系统容量,典型的应用场景包括城市微蜂窝和室内场景.由于GSO卫星单个点波束覆盖直径高达450 km的圆形区域,因此点波束覆盖区域是城市微蜂窝与室内场景混合组网模式,考虑到室内场景穿透损耗较大,本文仅考虑波束覆盖范围内城市微蜂窝对卫星的集总干扰.且考虑到系统内部干扰和抵抗电波损耗,基站和终端天线采用波束赋形技术.

在研究局部区域IMT系统对GSO卫星的干扰时,对于城市微蜂窝场景,考虑1平方千米的局部区域,先在区域内确定30个宏小区的拓扑(站间距(Inter Site Distance, ISD)为200 m),每个宏小区包含三个相同的六边形扇区;然后在每个宏小区范围内撒放一个微基站,并确保微基站之间的距离不小于50 m,网络拓扑如图2所示.

图2 1平方千米内IMT网络拓扑图

1.2 GSO FSS系统技术与操作特性

27~29.5 GHz频段主要用于FSS系统的上行链路.对于GSO网络,有两种典型的波束,分别为用户波束和馈线波束,用户波束的覆盖面积比馈线波束的覆盖面积小.对于用户波束,假定卫星对整个覆盖区域下的所有设备的接收天线增益是相同的;而对于馈线波束,卫星对覆盖区域下处于不同地理位置的设备的接收天线增益有所差别.

本仿真只考虑用户波束.经过调研,我国FSS系统用户波束的典型参数如下:波束宽度0.6°,卫星接收增益52 dBi,噪声温度549 K,波束覆盖直径450 km,带宽355 MHz.本文仿真区域如图3所示,其中红色区域为主干扰区域,区域内直径为450 km的90个用户波束均匀放置,并布满整个仿真区域,为了确保全部覆盖,相邻用户波束的圆心距为400 km.图3仅绘制了四个示例用户波束(橙色圆圈);红色区域外的黑色区域为次干扰区域,黑色次干扰区将红色主干扰区域外扩两个波束距离,即800 km,均匀放置33个用户波束(地球海域除外).

图3 GSO网络研究的干扰区域

2 仿真模型

2.1 路径损耗(Path Loss,PL)模型

2.1.1 IMT系统PL模型

仿真中基站与终端之间的链路损耗模型主要参照3GPP TR38.900[5]中的视距(Line-of-Sight, LOS)模型.对于城市微蜂窝:

LP(d)=32.4+21lg(d)+20lg(f).

(1)

式中:d是终端与基站间的传播距离,m;f是载波频率,GHz.

IMT系统基站与终端之间的耦合损耗 (Coupling Loss, CL)如式(2)所示,GBS与GUE分别为基站和终端的天线增益,PL不低于基站与移动台之间的最小耦合损耗(Minimum Coupling Loss, MCL),此外还需附加对数正态阴影衰落F.

LC=max(LP-GBS-GUE+F,LMC).

(2)

2.1.2 地对空路径损耗模型

IMT系统与GSO卫星的路径损耗采用自由空间模型:

LP(d)=92.5+20lg(d)+20lg(f).

(3)

式中:d为IMT基站发射端与卫星接收端的视距,km;f为工作频率,GHz.

对于地物损耗,采用以下模型:

1-0.6Q-1(p/100).

(4)

式中:K1=93(f0.175);A1=0.05;Q-1(p/100)为逆补正态分布函数;θ为卫星对于IMT基站/终端的仰角,(°);p在0~100之间取值.

2.2 IMT天线模型

IMT基站天线在高频段采用了波束赋形技术,波束赋形天线基于天线阵列,并且由位于yz平面中具有固定间隔距离的多个相同辐射阵元组成,所有阵元具有相同的辐射图案且“指向”(具有最大方向性)沿着x轴.加权函数用于在各个方向上引导波束.总天线增益是阵列增益和阵元增益的和(对数标度).具体地,阵元增益的计算方式如下:

AE(φ,θ)=GE,max-

min{-[AE,H(φ)+AE,Y(θ)],Am}.

(5)

式中:GE,max为最大阵元增益, dBi;AE,H以及AE,Y分别为水平和垂直方向的辐射图案,φ(-180°~180°)和θ(0°~180°)分别为接收机相对于发射天线的方位角和下倾角.考虑到天线具有欧姆损耗,因此实际的阵元增益应该由式(5)得到的阵元增益减去欧姆损耗得到:

(6)

对于特定的波束i,其阵列增益的计算方式如下:

AA,Beami(θ,φ)=AE(θ,φ)+

n=1,2,…,NV;m=1,2,…,NH.

(7)

式中,θi,etilt和φi,escan分别为波束相对于天线的下倾角(相对于天线垂直图案最大增益指向)和方位角.根据最新TG 5/1会议输入文稿[6],IMT系统基站天线增益如图4所示.

图4 IMT BS天线三维增益图

2.3 GSO卫星天线模型

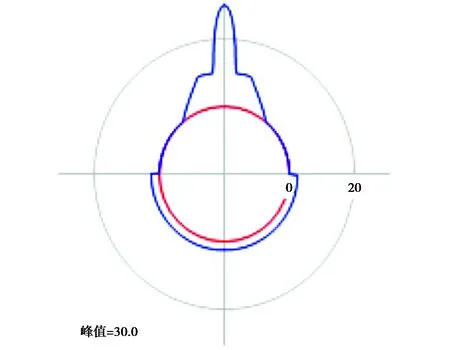

采用ITU-R S.672[7]建议书中推荐的卫星接收机天线模型.假设IMT系统与卫星天线主瓣方向的离轴角为φ(°),则卫星对IMT信号的接收增益G(φ)采用式(8)计算,根据国际通用的Visualyse软件给出的天线增益模型如图5所示.

(8)

图5 ITU-R S.672 建议书卫星接收天线模型增益图

2.4 通信方位角计算

2.4.1 地对空

已知点波束和卫星的位置,点波束与卫星的仰角H和方位角A采用式(9)计算:

(9)

式中:φg、θg分别为点波束的经度和纬度;φs为卫星所在轨道位置的经度.

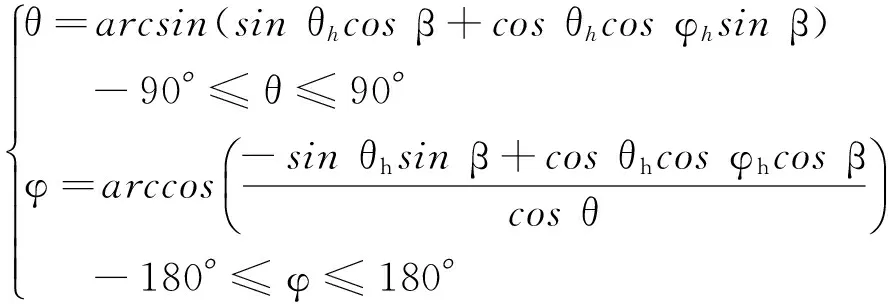

2.4.2 IMT基站天线物理下倾后的仰角、方位角

为了减少小区间干扰,IMT基站天线一般会设置一个物理下倾角以控制天线主瓣的覆盖范围.然而一旦天线物理下倾后,在天线水平面测得的仰角和方位角就不再适用.实际上相对于天线的仰角和方位角应采用式(10)矫正:

(10)

式中:-90°≤θh≤90°为从天线位置处水平面测到的俯仰角, (°);-180°≤φh≤180°为从最大增益方位测量到的天线位置处水平面中的方位角,(°);β为物理下倾角,(°).

3 仿真分析

由于实际IMT网络中的终端是移动的,为了更真实地模拟实际IMT系统,需要采用蒙特卡洛法进行系统级仿真,抓拍(Snap-shot)取样,最后用统计方法进行分析.由于每次取样服从均匀分布,仿真足够多次便可模拟实际系统中用户各种位置的可能性.

3.1 仿真步骤

1)按照图2初始化基站参数,每次抓拍前初始化用户参数;

2)计算各终端路径损失,生成阴影衰落F;

3)计算终端与基站间的仰角和方位角,得到耦合损耗LC,针对每个终端,找到LC最小的基站接入;

4)基站从接入它的终端中随机选择K个位于天线正前方120°范围内的终端进行调度;

5)根据负载因子确定基站的激活状态,未激活的基站不参与以下步骤;

6)基站将波束对准调度的用户终端(User Equipment, UE),计算波束增益,并保存波束的方向;

7)确定基站的发射功率PIMT;

8)计算基站与卫星的仰角H和方位角A;

9)计算IMT系统与GSO卫星之间的耦合损耗为LC,IMT-GSO=LP,IMT-GSO-GIMT-GSO-GGSO,其中GIMT-GSO是基站天线波束在卫星方向的天线发射增益,GGSO是卫星端的接收天线增益,LP,IMT-GSO是基站与卫星之间的路径损耗.

3.2 集总干扰

根据基站的发射功率、基站与卫星的耦合路径损耗,计算出单个IMT基站对GSO卫星的干扰:

(11)

式中:i为基站序号;Ii为该基站对GSO卫星的干扰,dBm.

局部区域内的集总干扰为区域内所有激活基站产生的干扰之和.对于用户波束,单个点波束覆盖区域内IMT系统对GSO卫星的集总干扰,可以根据点波束的覆盖范围以及局部区域所占的面积比(Ra和Rb)计算得出.然后将研究区域内所有同频复用的点波束的集总干扰相加即为所有波束的集总干扰It.

最后,由于IMT系统与GSO FSS系统上行链路的工作带宽不对称,因此要对集总干扰进行处理,实际的集总干扰I计算如下:

I=It+10lg(WB,GSO/WB,IMT).

(12)

3.3 仿真参数

仿真中IMT[8-9]和GSO FSS系统的主要参数如表1所示.

表1 仿真参数列表

4 仿真结果分析

4.1 相对仰角的影响

图6显示了不同仰角下IMT基站与GSO卫星之间的地物损耗累计分布曲线.从图中可看出,仰角越低,地物损耗越大,因此基站部署位置指向位于轨道GSO卫星的仰角对干扰有决定性作用,本文将通过变化GSO卫星所在经度对比不同仰角下的集总干扰.

图6 地对空地物损耗累计分布曲线

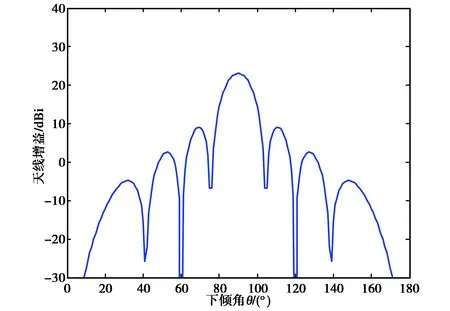

4.2 IMT天线模式的影响

ITU-R M.2101中给出两种模式的天线阵列,图7和图8分别给出了天线波束增益在垂直方向的变化曲线.显然,图8中曲线更为陡峭,且波峰比图 7高6 dB左右.从而可以得出:16×16天线波束主瓣和旁瓣都比8×8阵元天线更窄,天线的波束指向更精确,峰值波束增益比8×8大6 dB.

图7 天线增益在垂直方向的变化曲线(8×8天线)

图8 天线增益在垂直方向的变化曲线(16×16天线)

图9和图10给出了点波束在北京(东经116°16′、北纬40°03′)、GSO卫星分别为59°E、85°E以及113°E时,IMT基站波束指向卫星的天线增益累计分布曲线(含欧姆损耗,UE的撒放方式为在基站周围半径为40 m的圆内随机撒点).显然,当卫星轨位为59°E时基站对GSO卫星的天线增益最大,85°E次之,113°E最小.卫星轨位为113°E时,基站和卫星之间的仰角最大,偏离波束的角度最大,因此基站对GSO卫星的天线增益最小.此外,图10中同一颜色的曲线比图9中更加陡峭,这是因为16×16天线的波束指向精确度更高,波束主瓣和旁瓣更窄,导致GSO卫星落在IMT基站波束的主瓣和旁瓣的概率更小,因此累计分布曲线更为陡峭.

图9 IMT基站波束指向卫星的累计分布曲线(8×8天线)

图10 IMT基站波束指向卫星的累计分布曲线(16×16天线)

4.3 集总干扰

表2显示了GSO卫星的主瓣集总干扰(对应图3红色区域范围)以及主瓣和近旁瓣的集总干扰(对应图3黑色区域范围).可见,红色区域和黑色区域的干扰值相差不超过0.1 dB,即GSO卫星近旁瓣区域对集总干扰的影响较小,基本可以忽略不计,通过主瓣区域内集总干扰就可以评估IMT基站对GSO卫星的干扰.

表2 不同区域集总干扰(I/N) dB

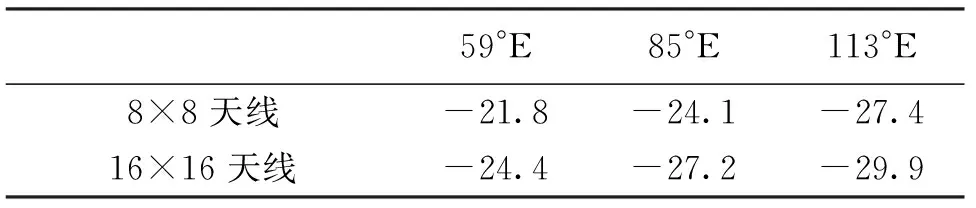

表3显示了不同天线类型下主瓣区域内IMT基站对GSO卫星产生的集总干扰.表中可见卫星轨位为59°E时干扰最大,这是由于该轨位基站对GSO卫星的天线增益最大,即GSO卫星轨位与部署IMT基站的经度差越大,两系统间的干扰也就越大.此外,天线阵列阵元越多指向性越好,旁瓣也越小,因此16×16天线模式下IMT基站对GSO卫星的集总干扰比8×8天线模式更小.根据I/N=-12.2 dB的保护门限要求,在本文参考的特性参数下两系统有最小9.6 dB的干扰余量.

表3 不同IMT天线模式集总干扰(I/N) dB

考虑到每个波束覆盖范围内的热点区域占比并不相同,特别是在大型城市热点区域基站密度与仿真参数有所偏差,以59°E轨位的用户波束为例,研究热点因子Rb变化时,对卫星集总干扰的影响.假设Rb从0.05至0.5变化,IMT基站对卫星的集总干扰如图11所示.可见,当所关注区域有40%以上都为热点区域时,IMT基站对卫星的干扰将超出保护门限值,即密集部署场景下两个系统将无法共存.

临界点单个波束覆盖范围下(50万平方千米),相当于部署了42.2万个基站,假设北京区域城区面积为1.641万平方千米,则相当于在北京热点区域部署13 784个基站.

图11 热点因子Rb对集总干扰的影响

5 结 论

根据干扰评估准则可得出,依照本文参考的特性参数IMT与GSO FSS系统能在27~29.5 GHz频段实现共存,且干扰余量均在9.6 dB以上.随着IMT系统基站侧大规模天线阵元的增加[10],进一步减小了对GSO FSS系统卫星接收端的干扰,同时需要注意到IMT实际部署密度超过一定限值之后会超过GSO FSS系统的干扰保护标准.该研究结果可为推进IMT 系统在27~29.5 GHz 频段与GSO FSS的兼容性部署提供技术依据.

[1] RAPPAPORT T S, SUN S, MAYZUS R, et al. Millimeter wave mobile communications for 5G cellular: it will work![J]. IEEE access, 2013, 1: 335-349.

[2] HASSAN W A, JO H S, THAREK A R. The feasibility of coexistence between 5G and existing services in the IMT-2020 candidate bands in Malaysia[J]. IEEE access, 2017, 5: 14867-14888.

[3] ITU-R. Decision on the establishment and terms of reference of study group 5 task group 5/1 (TG 5/1) on WRC-19 agenda item 1.13: CPM19-1[R]. Geneva: ITU, 2015.

[4] 韩锐, 张晓燕, 刘畅, 等. IMT 系统对1518—1525 MHz 频段卫星移动系统的干扰[J]. 电信科学, 2016, 32(3): 99-104.

HAN R, ZHANG X Y, LIU C, et al. Interference from IMT system and satellite mobile system in 1518—1525 MHz band[J]. Telecommunications science, 2016, 32(3): 99-104. (in Chinese)

[5] 3GPP. 3GPP Document TR 38.900 (V14.1.0), study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz[R]. 3GPP, 2016: 24-28.

[6] ITU-R Document R15-TG5.1-C-0173[R/OL]. [2017-09-15]. https://www.itu.int/md/R15-TG5.1-C-0173/en.

[7] ITU-R. ITU-R Documen R-REC-S.672-4, Satellite antenna radiation pattern for use as a design objective in the fixed-satellite service employing geostationary satellites[R]. Geneva: ITU, 1997.

[8] ITU-R. ITU-R Documen 5D/TEMP/265-E, Characteristics of terrestrial IMT systems for frequency sharing/interference analyses in the frequency range between 24.25 GHz and 86 GHz[R]. Geneva: ITU, 2017.

[9] ITU-R. ITU-R Document M.2101-0, Modeling and simulation of IMT networks and systems for use in sharing and compatibility studies[R]. Geneva: ITU, 2017.

[10] GUPTA A, JHA R K. A survey of 5G network: architecture and emerging technologies[J]. IEEE access, 2015, 3: 1206-1232.