新疆蒙古族卡片编织技艺探析

葛梦嘉,蒋玉秋

(北京服装学院服装艺术与工程学院,北京100029)

卡片编织又称综版式编织,综版式织机是中国最为原始的织机之一,使用范围涉及新疆、西藏、贵州屯堡、安徽当涂等地区。从中国新石器时代编织技术和原始腰机的结合及商、周时期出土的织品来看,中国新石器时代出现了一种类似编织的织带用的综版式织机[1]。1976年在山东淄博郎家庄一号东周殉人墓中,有两块综版织机织成的丝织品[2]。在中国新疆和田地区洛浦县山普拉墓地同样出土了两件综版织机织成的毛织带,由此可见卡片编织生命力的久远。卡片编织或许是处于与原始腰机同一时期亦或是产生于原始腰机之前的编织技术。目前中国对于卡片编织技艺的研究几乎处于极度匮乏的状态,仅有的相关论文都是基于日本学者鸟丸知子对于西藏地区的卡片编织的研究[3]。

就卡片编织织带而言,卡片织带的图案、规格与其使用方式有着密切的关联。而新疆地区的蒙古族主要属于卫拉特蒙古族,卫拉特蒙古又分为四大部:准噶尔部、和硕特部、土尔扈特部、杜尔伯特部。新疆土尔扈特与和硕特的蒙古族人民,至今仍使用卡片编织出的织带装饰于传统蒙古女袍的开襟处,蒙古语将这种织带称为“再克”。通过分析不同地区卡片织物的应用与装饰情况,从而来分析卡片织物的特征及编织原理,对于进一步追溯卡片编织在中国古代纺织技术史中所占位置,起着重要的引导性的作用。

1 新疆卡片编织技艺的现存地区

新疆维吾尔自治区是中国陆地面积最大的省级行政区,占中国国土总面积的六分之一。其中蒙古族约为18万人,约占新疆总人口的0.8%[4]。在新疆维吾尔自治区内,又设立巴音郭楞蒙古自治州及博尔塔拉蒙古自治州,新疆的蒙古族多聚居在这两个自治州内。

新疆蒙古族主要是属于卫拉特蒙古族,卫拉特蒙古是清朝时期对西部蒙古的称呼,元朝时称斡亦剌,明代称瓦剌,清代时也称卫拉特、厄鲁特等[5]。卫拉特蒙古分为四大部:准噶尔部、和硕特部、土尔扈特部、杜尔伯特部。其中从俄国伏尔加河流域迁回新疆的蒙古族主要属于土尔扈特部。目前主要居住在巴音郭楞蒙古自治州,主要分布于和静县、博湖县、和硕县。其余的居住在博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州、阿勒泰地区和塔城地区。通过对新疆维吾尔自治区内的两个蒙古自治州的田野考察,目前仅发现土尔扈特部及和硕特部存留着卡片编织技艺,其余新疆蒙古各部暂未发现使用卡片编织这种技艺。

受历史原因影响,清朝康熙年间(1661—1722年)平定准噶尔叛乱后,为填补西北蒙古准噶尔部被削弱的边疆力量,和抵御沙俄的扩张,清朝乾隆二十七年至二十九年(1762—1764年)从张家口一带的察哈尔部分两批选派两千名官兵携家眷到伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州、塔城地区一带驻守边疆[6]。所以现博尔塔拉蒙古自治州所居住的蒙古族多为察哈尔部,也有少量土尔扈特部居住在精河县,但所存的土尔扈特蒙古族服饰非常少,通过考察发现,博尔塔拉蒙古自治州博物馆有三、四件装饰有卡片织带的袍服。

巴音郭楞蒙古族自治州简称巴州,位于新疆维吾尔自治区内,是新疆维吾尔自治区内的自治州,州府为库尔勒市。目前巴州主要居住人口为蒙古族,大约5万人。巴州地区的蒙古族服饰传承人及卡片编织技艺多留存在和静县、和硕县及博湖县等地区。其中和硕县多为蒙古和硕特部,博湖县与和静县多为土尔扈特部,目前博湖县有两名蒙古族服饰及刺绣技艺的国家级传承人。在此地区,卡片编织技艺保存得相对完整。

2 卡片编织的技术分析

2.1 卡片编织的织物特征

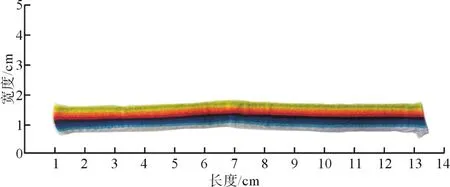

新疆蒙古族卡片编织出的织带属于经二重织物,是由两个系统的经纱,即表经和里经与一个系统的纬纱交织而成,其表经与纬纱交织构成织物正面,里经与纬纱交织构成织物反面(图1)。其特征是:经纱在织物中成重叠状配置,即不需采用粗号纱线,便可增加织物厚度与重量[7]。

图1 新疆蒙古袍服中的织带装饰Fig.1 Ribbon decoration on Mongolian gowns in Xinjiang

新疆蒙古族织带是织造图案简单的经二重织物,使得织带的正反面纹样相同,具有双面显花的效应。虽采用很细的棉线进行织造,但织带同样具有一定的厚度,而且织物结构较为紧密。

2.2 卡片编织的织物规格

新疆地区卡片编织的织物因受装饰需求的影响及编织工具的局限性,织物规格一般都很窄,为1~1.5 cm。织物编织的越宽,所需用到的卡片就越多。从中国卡片编织现存地区及卡片织带实物来看,西藏日喀则地区的藏民所编织的卡片织带宽度通常为6~7 cm,藏民们将这种织带用作袍服腰带来使用(图2,源于北京服装学院刘瑞璞教授),编织这种宽度的织物大约需要40~50张卡片,编织难度十分大。较窄的卡片编织实物见于北京故宫博物院(图3,源于故宫博物院官网),馆藏的清代荷包配绳等有些是由卡片编织来制作的,最窄的使用宽度仅1 cm左右。

图2 西藏地区的卡片编织腰带Fig.2 Card braided belt in Tibetan area

图3 清代领约上的织带Fig.3 The ribbon on the collar in Qing dynasty

新疆土尔扈特及和硕特蒙古族将卡片织带装饰于女性袍服上,蒙语将这种袍服称为“太日里克”。传统的“太日里克”袍服为平袖、整体呈右衽,但衣襟与传统大襟不同,为直交角的形式。衣襟处及前腰部装饰有横宽卡片织带并与袍料相缝合。如图4新疆博尔塔拉蒙古自治州博物馆馆藏大红锦缎女式长袍所示。袍服上的织带宽度约为1 cm,受装饰需求的影响,新疆地区的卡片织带的规格都较窄,且这种卡片织带只用于女性“太日里克”袍服装饰,不用于其他形制的袍服,生活中也暂未发现卡片织带的应用之处。

图4 大红锦缎女式长袍Fig.4 Red brocade embroidered women's robe

新疆蒙古族织带的配色十分丰富,但图案较为单一。目前所见的装饰在袍服上的织带都是类似于彩虹状的条带,只是配色略有不同(图5)。

2.3 卡片编织的原理

卡片编织的工具由卡片、打纬刀、经线组成,卡片为正方形、长方形、正六边形、三角形等均可。其原理是利用卡片开口来控制经线上下运动,变换相邻经线位置,而形成经纬交织点的浮沉结构,是最简易的织造织物的方法之一[8]。

图5 织带在蒙古女袍中的装饰部位Fig.5 The decorative parts of ribbon in the Mongolian gowns

新疆土尔扈特及和硕特蒙古族编织所用卡片有正方形与长方形两种,其中正方形卡片为四孔,长方形卡片为两孔。因为是用手工编织,卡片需在编织的过程中握在手中前后翻转,所以卡片的大小以不超过手掌大小为原则,卡片的具体尺寸大小对编织出的织带并不产生影响。卡片上的孔距会影响到织造过程中梭口的开口大小,如果孔距相距较远,则在织造时梭口较大。如果孔距相距较近,则在织造时梭口较小。传承人目前所使用的二孔卡片长约8 cm,宽约6 cm,两孔相距约4 cm。正方形四孔综版约7 cm,四孔相距约4 cm。

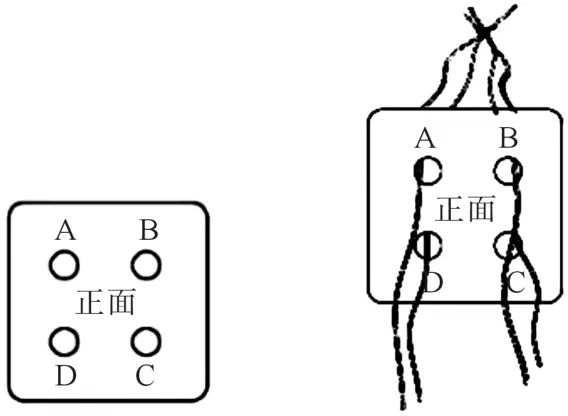

卡片的材质可以多种多样,但需要具备一定厚度,据手艺人口述,曾经新疆的土尔扈特及和硕特人民使用的卡片材质是薄木板或双层羊皮做成的,现在多使用厚牛皮纸、硬卡纸等。长方形的两孔卡片在卡片的中部左右各打两个小孔,正方形的四孔卡片在每张卡片的上下左右打四个小孔,经线从这小孔中穿过(图6)。本文以四孔卡片编织技艺为例作简要说明。

图6 卡片示意Fig.6 Card diagram

2.3.1 四孔卡片的意匠图及穿综图的表示方法

进行编织之前首先进行图案的设计,包括意匠图与穿综图的绘制。根据预计纹样的大小、织带的宽度及排列规律来确定使用卡片的数量,大约8张卡片可编织出1 cm宽的织带。织带需要选择较细的线进行编织,因为较粗的经线在卡片转版时不易操作。

新疆蒙古族织造的织带纹样较为简单,常见的纹样为彩虹状条织物,正反两面均为经面显花(图7)。此条织带来自于新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县地区级蒙古族服饰传承人巴太(土尔扈特部)之手,织带使用了8个颜色,约2 cm,大约使用16张卡片可织出如此宽窄的织带。

首先进行意匠图的设计,由于使用卡片编织会使织带的宽度有一定的局限性,织带的宽度最宽很难超过10 cm,织带的图案设计多以单一的纹样为主。根据织带的纹样,将意匠图案放大并在方格中绘制出来,意匠图图案一般只需绘制一个纹样的循环。新疆蒙古族卡片编织技艺传承人在编织过程中并不绘制意匠图及卡片穿综图,为明确分析卡片编织原理,意匠图及穿综图的表述方式借鉴于日本学者鸟丸知子。

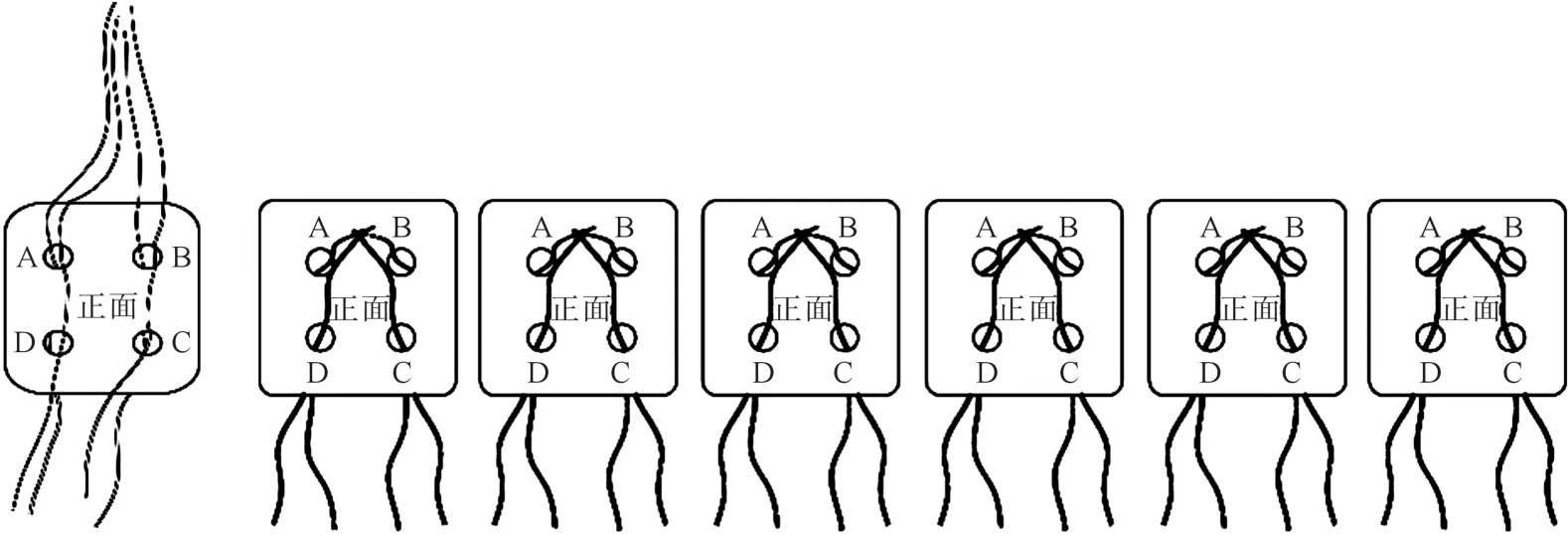

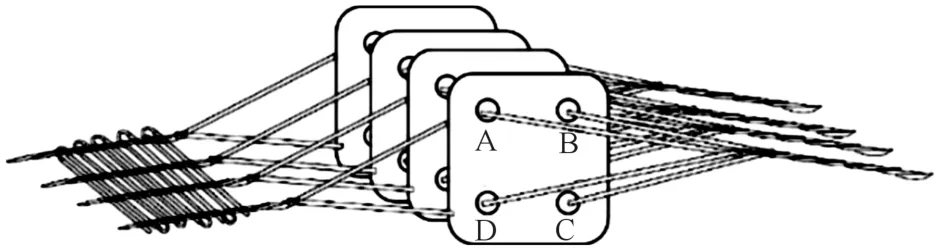

新疆蒙古族的织带图案呈单一的条状(图8),图8中1~16表示卡片的编号,穿线方式为线由卡片的正面穿入在反面系结。

经线的穿综图是根据预先设计的意匠图图案纹样来绘制的,每张卡片上的小孔用A、B、C、D表示,每张卡片的穿线颜色根据意匠图来决定,其原理与织机中的穿综原理相同。新疆蒙古族的卡片穿综图如图9所示。

图7 和硕特蒙古族织带Fig.7 The ribbon of Mongol nationality in Hshot

图8 织带意匠图Fig.8 Ribbon designmap

图9 卡片穿综图Fig.9 Card drafting picture

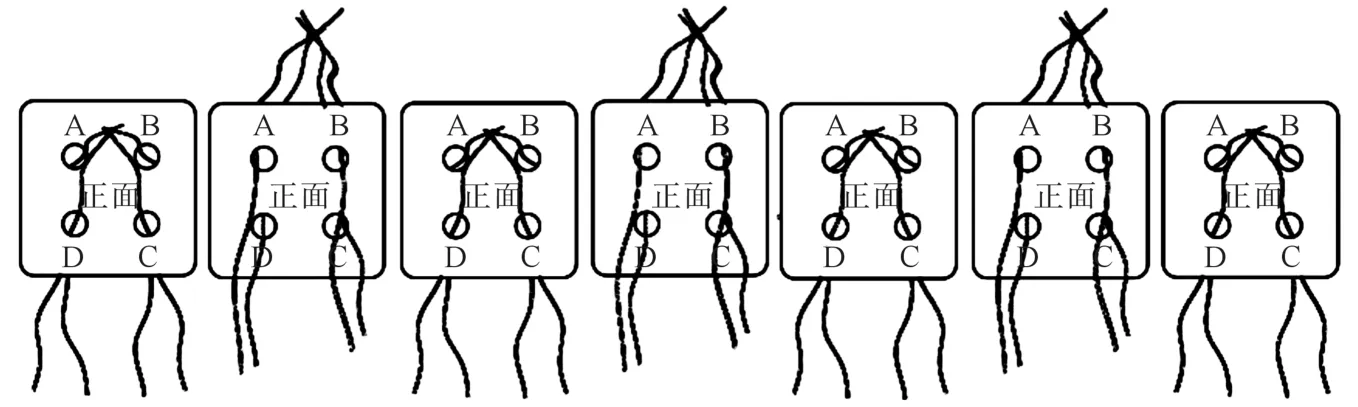

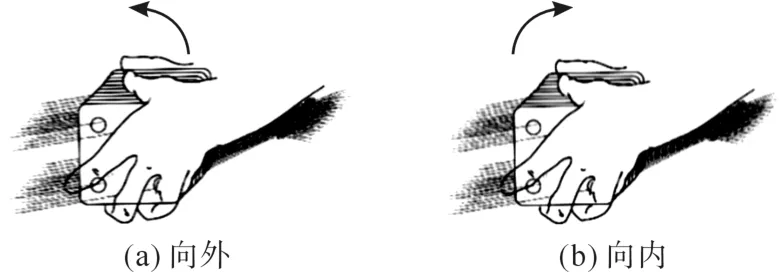

2.3.2 经线穿线方向

经线的穿线方式有两种,一种是由卡片的正面穿入,在卡片的反面系结;另一种是由卡片的反面穿入,在卡片的正面系结(图10、图11)。经线穿线方式的不同会对织造的图案产生影响,所以,同一张卡片只能有一种穿线方式,否则无法系结。

图10 卡片正面穿线Fig.10 Card front threading

图11 卡片背面穿线Fig.11 Card back threading

当经线由卡片的正面穿入时(图12),则在卡片的反面系结。从卡片的正面来看,经线是向左倾斜,用字母“S”来表示,当卡片的穿线方式全部为“S”时,编织出的织带组织结构是向左倾斜的(图13)。

图12 卡片穿线及排列示意(Ⅰ)Fig.12 Card threading and arrangementⅠ

图13 组织图(Ⅰ)Fig.13 Ribbon organization chartⅠ

当经线由卡片的反面穿入时(图14),则在卡片的正面系结。从卡片的正面来看,经线是向右倾斜,用字母“Z”来表示,当卡片的穿线方式全部为“Z”时,编织出的织带组织结构是向右倾斜的(图15)。

图14 卡片穿线及排列示意(Ⅱ)Fig.14 Card threading and arrangementⅡ

图15 组织图(Ⅱ)Fig.15 Ribbon organization chartⅡ

当卡片的穿线方式为一正一反排列时(图16),即一张穿线方向为“S”,一张穿线方式为“Z”,这时卡片的排列穿线顺序为“S、Z、S、Z……”,则编出的织带组织结构图为辫状(图17)。

图16 卡片穿线及排列示意(Ⅲ)Fig.16 Card threading and arrangementⅢ

图17 织带组织(Ⅲ)Fig.17 Ribbon organization chartⅢ

新疆蒙古族的彩虹条状织带,是将线绳依次从卡片正面的A、B、C、D四个小孔中穿过(图18)。并根据预计编织的长度来决定线绳的长度,一件“太日里克”袍服需长约3 m的织带。线绳的长度也就是编织过程中的经线,穿过卡片之后在两端打结。再准备一张梭子形状的卡片,缠绕作为纬线,纬线所需的长度大约是经线长度的2.5倍。

2.3.3 卡片旋转的方向与角度

将所需卡片都准备好后,按卡片编号顺序叠放在一起,并将所有卡片前后两端及梭子上的纬线一同系在一起。两端固定于稳固的物体上或在腰间系牢,以便施力(图19);通过旋转卡片来进行编织(图20)。

图18 卡片正面穿线完成的示意Fig.18 Card front threading diagram

图19 固定在腰或物体上Fig.19 Fixed on the waist or object

图20 向外侧或内侧旋转卡片Fig.20 Rotating the card outward or inward

使用正方形的卡片进行编织时(图21、图22),每完成一次编织时需将卡片旋转两次,每一次的角度为90°,即旋转180°之后放入纬线,完成打纬等编织流程。根据不同图案的设计,可将卡片向前或向后旋转。当卡片一直向同一个方向旋转时,经线同时会产生捻回,可根据图案设计将卡片再向相反的方向旋转以消除捻回,此时织带的图案就为纵向对称纹样。如果不想得到纵向对称纹样,可将另一端的线绳解散重新梳理以消除捻回。

当卡片向前或向后转动90°时,便形成一个新的梭口,这时卡片就类似于织机中的综版,通过引纬、打纬、转动卡片这几个重复的动作即可完成编织。

图21 编织放大示意Fig.21 Magnified weaving diagram

图22 编织放大示意Fig.22 Magnified weaving diagram

3 结 语

卡片编织技艺作为最原始的编织方式之一,在中国纺织技术史上有着重要的意义。通过卡片不同的穿线方式及卡片的转动方向就可以织出图案及文字。因为是手工编织,卡片的使用数量受到限制,从而限制了织带的宽度。从目前的考察现状来看,新疆土尔扈特及和硕特的蒙古族人民至今使用两孔卡片与四孔卡片进行编织,编织约使用15张卡片,织成的织带约为2 cm宽,并将织出的织带装饰于蒙古女性传统袍服的开襟处,使用范围主要位于新疆巴音郭楞蒙古自治州地区。土尔扈特及和硕特蒙古族的袍服形制明显区别于其他蒙古各部,受装饰需求的影响,使得这种独特的编织技艺在这两个蒙古部族中存留至今。在卡片编织几乎罕用的当下,通过分析、实践其编织技艺对于调查现阶段中国各民族卡片编织的使用情况起着至关重要的作用。

[1]陈维稷.中国纺织科学技术史[M].北京:科学出版社,1984:28.CHEN Weiji. History of Chinese Textile Science and Technology[M].Beijing:Science Press,1984:28.

[2]佚名.临淄郎家庄一号东周殉人墓[J].考古学报,1977(1):73-104.Anony.LinziLangjiazhuang one of the tombs of the eastern Zhou dynasty[J].Journal of Archeology,1977(1):73-104.

[3]鸟丸知子.我去西藏寻找古老的织机[J].文物天地,2003(10):48-51.TORIMARU Tomoko.I went to Tibet to find the old loom[J].Cultural Relics,2003(10):48-51.

[4]新疆维吾尔自治区统计局.新疆统计年鉴(2008)[M].中国统计出版社,2008:81.Statistic Bureau of Xingjiang Uygur Autonomous Region.Xinjiang Statistical Yearbook(2008)[M].China Statistics Press,2008:81.

[5]闵丁.卫拉特史学术讨论会综述[J].民族研究,1986(5):78-79.MIN Ding.Oirat history symposium review[J].Ethnonational Studies,1986(5):78-79.

[6]赵海霞.论清代新疆民族迁徙及其对民族关系的影响[J].西域研究,2016(1):43-49.ZHAO Haixia.On the migration of xinjiang and its influence on ethnic relations in Qing dynasty[J].The Western Regions Studies,2016(1):43-49.

[7]顾平.织物组织与结构学[M].上海:东华大学出版社,2010:67.GU Pin.Fabric Organization and Structure[M].Shanghai:Donghua University Press,2010:67.

[8]鸟丸知子.织物平纹地经浮显花技术的发生、发展和流传:日本献上博多带探源系列研究之一[D].上海:东华大学,2004:86-92.TORIMARU Tomoko.A Study on Occurrence,Developmeng and Spreading of Warp-Floated Faced Tabby:A Part of Research on the Origin of “Kenjyo Hakata-Obi”[D].Shanghai:Donghua University,2004:86-92.