吴钧陶:一生与命运抗争的翻译家

王伟强

上海作家协会

一位九旬老人,双手紧攥着轮椅扶手,在卧室兼书房兼会客室的“三合一”房间内,踽踽而行。取一本书或一叠纸,都不是太容易。如果阳光好的话,老人要到屋外晒晒太阳,还得经过不短的走廊以及楼梯拐角处的六级台阶。如果没人搀扶,真比登天还难。

“习惯了。”老人如是说。他乐观地面对这一切。自从十几岁因病致残,他就没有向命运低过头。他靠自学成为翻译家,成为诗人,成为原上海译文出版社编审、中国作家协会会员、上海翻译家协会理事。他被中国翻译工作者协会授予“中国资深翻译家”荣誉称号。

他战胜病魔,创造了人体生命的奇迹。他在文学翻译与创作领域成就斐然,更创造了艺术生命的奇迹。他就是吴钧陶,他很欣赏贝多芬的一句话:“我要扼住命运的咽喉,它将无法使我完全屈服。”

《药渣》,自传体长篇纪实文学

原以为,吴钧陶作为翻译家、诗人,他的第一部作品不会超出这两个范畴,然而他的第一部作品是以小说笔法写的自传体纪实作品,书名叫《药渣》。从1947年10月开始动笔,到1949年8月18日完稿。全书21个章节,且看第一章节《入笼》的开端——

护士小姐走进二○五号病房。

橐,橐,橐,起先一阵步履声,接着我们眼前一亮——白色的她,一手挥着体温计,停在门前,似乎是惊奇地看了我们一转。

病房中,母亲坐在陪侍床上,祖母和四叔各坐在椅子上,弟弟和我站在一旁,正在相互细声闲谈(细声,为怕撞碎这儿的宁静),病床却是空空的。

那么——

“谁是病人呢?”她好像在问。

我走过去,她指着病床叫我躺下。正待躺下,她又止住了我,从床头掀起被单,——原来那不是被单,是用来盖的算是“单被”。

我脱了鞋,舒服地躺下了。呀,我没有料到就这么容易地入了笼。

文笔如此老练,不像出自一个二十来岁的小青年之手。

关于《药渣》的写作缘起,作者在《自序》中写得很明白,不用我饶舌,就老老实实再做一回“文抄公”吧——

既然我已经费了很多的时间,很大的精力,从倒出去的“药渣”里,提炼出了这十多万字的“病情报告”,无论好坏,我还是希望它能发挥一些作用。

假如身体从来都很健康的人,能从我的记录里,了解一些病弱者的痛苦,从而珍惜和爱护自己的身体,同时对别人的病痛产生较多的了解和同情;假如医师、护士、医药界其他各位,能从我的记录里,更能知悉他们服务的对象生理上的种种情况,心理上的种种活动,从而得到在医疗手段和态度上的一些启发;假如一些分散在大地各处,曾经或正在挣扎于病痛的水深火热之中的病友,能从我的记录里,得到一些安慰,产生一些勇气,或者触发一些面对生死的感悟;那么——我就觉得自己的纸上谈病的辛勤劳动并不完全是白费心思了。

吴钧陶这部写于70年前的《药渣》,一直“藏在深闺中”,密不示人。作者珍爱他创作上的第一个“宁馨儿”,除了唯一的手稿“正本”之外,还由其母亲、婶母、弟弟分头抄录了一部“副本”。从50年代到“文革”,被一次次政治运动搞得胆颤心惊的吴家,自行毁掉了家中的日记、书信、文稿,甚至旧时的纸币、邮票等。但唯一想保存的,就是这部《药渣》。在风声渐紧的日子里,家里要他先撕掉“副本”,他一页页像撕着自己身上的皮肉,真正体验着“切肤之痛”的滋味。完整的“正本”,始终静静地躺在床底下,一只衣箱的最底层。

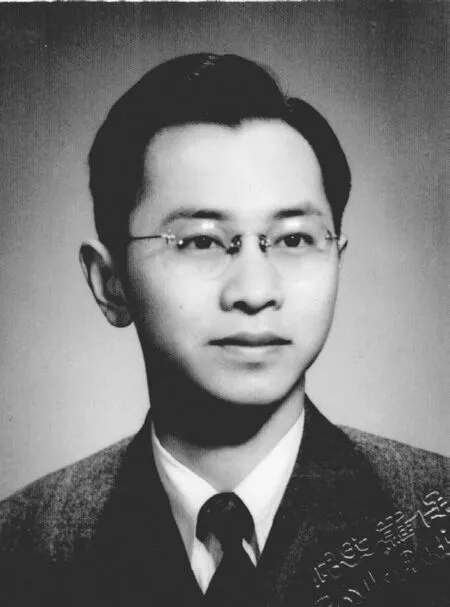

青年吴钧陶

终于,《药渣》原稿逃过“文革”一劫。

吴钧陶出生于安徽贵池的一个儒商家庭。他于1927年4月11日呱呱落地时,父亲吴曦春还远在上海光华大学读书,母亲王秀岑婚前则就读于省立女子师范学校。由于长辈求孙心切,两个还没毕业的年轻人就遵父母之命,早早结婚了。婚后不久,父亲回上海继续读书,母亲却发觉自己怀孕了。为了能继续读书,她用宽布条绑紧渐渐隆起的腹部,直到无法掩饰,才休学回家。

也许被绑布裹得太久,吴钧陶生下来就软弱无力,似乎先天不足,由母亲精心抚养。因祖父在青岛华新纱厂任总经理,吴钧陶6岁就随母亲到青岛,读了一年小学后,因父亲入职上海中国实业银行,又与母亲到上海定居,转学至伟达小学读二年级。后进入英租界内的工部局北区小学,读三年级。这个学校实行的是英式教育,英语教学气氛浓厚,吴钧陶得益于此,并由此打开了他走向英语世界的大门。

不料,吴钧陶8岁那年,突然发热,咳嗽不止,经医院诊断,他患上了麻疹。治愈不久,他又患上了结核性痔漏,虽不严重,却久治不好,纱布和药膏一直伴随着他,期间因父亲调往青岛的中国实业银行工作,他们全家又迁往青岛生活。

1937年抗战全面爆发,为了避免日寇掠夺,大老板周志俊决定将华新纱厂拆迁到上海英租界莫干山路,建立信和纱厂及信孚印染厂,分别由吴钧陶的祖父和父亲总管,他们全家老小也同时迁回上海。吴钧陶在居家附近的中和小学、有英小学完成六年制小学学业。1939年进入师承中学,初二时,由于上体育课时的剧烈运动,旧伤口开裂,细菌侵入化脓,持续发烧,不得不继续与纱布、药膏为伴。经痔科专家诊断,吴钧陶患的是骨结核病,决定开刀。手术后,病情并不见好。1941年10月,刚读初三的吴钧陶不得不辍学。之后,他又进行了第二次手术。术后一个多月,右腿创伤处感染面不断扩大,蔓延,以至于右腿萎缩无法伸直,明显地比左腿短了一截。15岁那年,因结核病菌进入右髋关节,导致右腿残疾,无法正常行走。吴钧陶医院、家里两头住,以坚强的毅力,一边卧床治疗,一边跟着广播自学英语。

一直到1947年10月,吴钧陶仿佛觉得,自己的人生快要过早地走到尽头了,即使自己不久于人世,也应该把几年来的治病过程写下来。于是,每天他趁精神好一点的间隙,就端坐床头,背部垫上枕头,在胸前架一块小桌板,开始一字一句写作《药渣》。两年后,在与病魔的抗争中,他终于完成了这部自传体纪实作品。

这期间,吴钧陶熬过了两千多天的治病苦痛,身上出现七个流脓的伤口,看过二十多位医生,尝过五六十种苦药,扎过五六百次针剂,受过一千多天完全不能下床的禁令。那时,开一个刀,大洋五百。吴钧陶家境殷实,是父母用金钱、用爱心,把他从死亡线上拉了回来。

时下有“官二代”“星二代”之说,而吴钧陶的祖父曾任安庆造币厂厂长和华新纱厂总经理,父亲担任过银行高管,后担任信孚纱厂总经理,他可以说是“富二代”了。然而,他却走上了一条艰难的文学道路。

《药渣》所写下的六年病史,仅仅是六年。用吴钧陶自己的话说,是“大难不死,还有后患”。

1953年,他在淮海路上的虹桥疗养院(今徐汇区中心医院)做右腿股骨头整形再造手术,医生开刀后以手工矫正骨骼,令他痛彻骨髓。

1958年,他以“右派”的身份,免于处分,戴帽改造。因要争取早日摘帽,劳累过度而大血尿,经诊断是肾结核,一刀切除了左肾。

1995年,赴河北石家庄参加“世界文豪书系”讨论会期间,他突然呕吐不止,急返上海,诊断为肠梗阻,开刀取出结石。

相比之下,痔漏、骨结核、带状疱疹、痛风、白内障、心血管病、关节炎等日常病灶,都是“小巫见大巫”了。如果以后要把这些病历都一一记叙下来,就不是十万字的篇幅,而是几十万字的长篇纪实文学了。有记者采访吴钧陶后,以《病历多于学历》为题作了报道。其实他中学都没毕业,学历等于零。而病历从40年代至今,堆满了几抽屉。他除了“著译等身”,还可说是“病历等身”。

60年后,已经80高龄的吴钧陶,忽然想起家里还藏有一部“鲜为人知”的《药渣》,于是,翻箱倒柜找出来,请年轻朋友周莲女士输入电脑,又与其他一些文章放在一起,编成一册《留影》,2006年,通过香港的华夏文化艺术出版社出版,周莲自掏腰包为吴钧陶印了若干册,分赠友好,看到《药渣》的人,就十分有限。

虽然《药渣》没有在内地正式出版过,可它是吴钧陶作为“遗著”写下的第一本辛酸之作。他和朋友们都希望,日后有机会的话,应该让更多的人读到它。

写完《药渣》,吴钧陶对自己的文字表达似乎有了自信和底气。想着以后是否可以从事文字工作呢?正巧,父亲有个朋友叫王季深,盘下一家小出版社,取名却不小,叫“太平洋出版社”,其实是夫妻店,既缺资金又缺人手,要吴钧陶父亲投资。父亲便提出让儿子到出版社当个编辑,王老板十分乐意,吴钧陶便第一次当了编辑。这家出版社,只是开在自己家里的“小作坊”,但老板却志存高远,策划了一套“新少年传记丛书”,传记人物包括鲁迅、高尔基、列宁、斯大林、居里夫人等中外名人。吴钧陶也分到三个选题,他不用出门,坐在家里自写自编,于1952年10月出版了《高玉宝传》,第二年又相继出版了《卓娅传》和《马特洛索夫传》。他手中的笔,从自己的传记到写别人的传记,显然是一次难得的创作演练。可这家出版社实在太小,不但编辑无固定工资,连写作出书的稿费也是低得可怜。父亲忧心忡忡,如此下去,儿子怎能自食其力呢?

父亲闻知,朋友开的一家进出口公司,英文秘书生病开缺,就让吴钧陶接替了这个岗位。工作还算清闲,打打英文,发发电报,向海关传送报价单等。如此虽然吴钧陶衣食无忧,可实在无趣。唯一的好处,是当年在工部局北区小学读到的英语,既派上了用场,又有了温习与提高的机会,但这点积累杯水车薪,很不解渴。于是,他参加了外籍教师克莱顿开办的英文补习班,还跟着广播电台学习俄语。为检验自己的学习效果,他时不时找一些外文来翻译,或用英文写写短文,算作自娱自乐兼自修吧。自学英语,就这样起步。

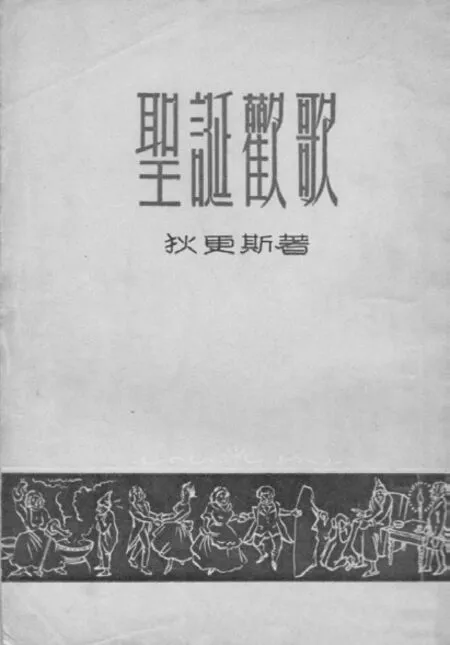

《圣诞欢歌》,第一部狄更斯翻译作品出版

1955年5月,吴钧陶翻译的狄更斯中篇小说《圣诞欢歌》由平明出版社作为“新译文丛刊”之一出版。这是他的第一部中文译著。

说起这部译著,就要说到文学大师巴金先生。

吴钧陶在克莱顿英文补习班学习时,有个同学叫周植庸,其父周孝怀是四川人,曾任民生轮船公司董事长,与巴金是故交。周植庸知道吴钧陶喜欢文学,便对他说下次去巴金家带他一起去。这样,在1954年4月一个风和日丽的春日,吴钧陶随周植庸来到淮海坊59号巴金寓所,受到巴金与萧珊的热情接待。听着周植庸与巴金用四川话谈得热络,吴钧陶也深受感染,大作家巴金,竟没有一点架子啊!崇敬之情油然而生,更坚定了吴钧陶走文学翻译写作之路的信念。

吴钧陶(右一)与巴金(右二)及其家人合影

不久,吴钧陶从父亲不多的藏书中找到一本英文小说A Christmas Carol

(即《圣诞欢歌》),这是1923年由麦克米伦公司印行的“公立学校读本”。吴钧陶初生牛犊不畏虎,硬是花了不少时间,费劲地一字一句闷头译了起来。后来,他还斗胆拿着这部八万字的译稿,找到位于上海福煦路新成立的平明出版社毛遂自荐,接待他的是平明创始人巴金先生的弟弟李采臣经理。译稿自然因质量平平而未被采纳。没想到的是,过了几日,喜从天降,李采臣竟找到吴钧陶的家,询问他是否愿意进平明出版社工作,并让他交一份中英文简历。在简历中,吴钧陶陈述了自己靠顽强自学打下英语翻译基础的经历。也许简历本身能打动人,又因言辞朴实恳切,富有文学色彩,巴金和李采臣都表示愿意接纳他入平明出版社工作。如此,吴钧陶便辞去了进出口公司的工作。进入平明出版社后,社里对他十分关心,还问起过他的那部八万字的译稿,希望作一番修订后,由社里安排出版。这就是《圣诞欢歌》得以出版的由来。《圣诞欢歌》诞生距今已170多年。原著于1843年由查普曼和霍尔公司出版,首印6000册,售价5先令,相当于今日21英镑,此书长销不衰,共印了24版。这是狄更斯的一部中篇小说,主角是一个吝啬、自私、待人刻薄的商号主史克罗齐。圣诞前夕,他的已故合伙人马莱的鬼魂出现,告诉他自己生前同样自私自利,死后又如何追悔莫及等,终于说动了史克罗齐,使他一夜间变成了一个宽厚仁慈、乐于行善之人。狄更斯在小说中借助可爱的鬼魂来宣扬他的思想,强调仁爱、宽恕、慈善这些品德的重要。美国传记作家艾德加·约翰逊说“这是一部拯救社会的半带严肃、半带滑稽的寓言”。一百多年来,《圣诞欢歌》被译成多国文字,广为流传。在我国,之前曾有商务印书馆的印本,诗人方敬也译过。1955年,吴钧陶的平明译本,与汪倜然的译本同时出版。汪当年任教上海师范学院,20世纪20年代开始在《小说月报》发表译作,译著有《天才底努力》《心灵电报》,以及高尔斯华绥的喜剧三部曲《白猿》《银匙》《天鹅之歌》等,他的《圣诞欢歌》出版单位为上海文艺联合出版社。第二年公私合营,上海文艺联合出版社和平明出版社均并入新文艺出版社,吴钧陶也进入了新文艺出版社。当时,该社打算再版《圣诞欢歌》,吴译与汪译两种版本,选哪一种让社里颇犯难。总编辑包文棣找吴钧陶商量,决定出版汪译本。不过,吴钧陶的译本在80年代后期也由国内多家出版社再版发行。前几年,吴钧陶又改用《圣诞颂歌》为译名,由北京时代华文出版社作为“时代图文经典”丛书之一再版。

再说《错箱记》作者史蒂文生。他是19世纪末叶英国新浪漫主义的代表作家,他的小说充满浪漫、传奇、幻想的色彩。《错箱记》出版于1889年,是史蒂文生和他的养子劳埃德·奥士本合作的三部小说之一。这本书不同于他的其他作品,写的不是海外奇谈,也不是荒岛探宝,而是围绕一笔金钱展开的一出闹剧。三兄弟由父亲出钱,加入一个养老金组织,并规定谁最长寿就将得到这笔钱。其间,演绎出各种啼笑皆非的场景,暴露了一些人灵魂深处的肮脏。最后,整个故事以皆大欢喜的结局,给世人作了规戒与警醒。由于小说构思巧妙,结构完整,兴味浓郁,文笔生动,在幽默类小说作品中,是一部不可多得的文学精品。无怪乎此书在美初版后,一再重印。吴钧陶翻译此书的时间比《圣诞欢歌》稍早一些,出版却在其后半年。此书系与姚叔高先生一起完成,共同署名,于1955年11月,列入上海文艺联合出版社“史蒂文生选集”之一出版。姚叔高原为律师,由于中华人民共和国成立后旧律师一律改行或失业,吴钧陶父亲建议他不妨从事翻译工作。姚叔高在吴钧陶翻译初稿上,进行修改校订。后来他受北京国际关系学院聘请,前去任教国际法课程。20世纪80年代初,《错箱记》在重版时,吴钧陶为之写了《译者后记》,结尾写道:“当时上海文艺联合出版社要出版好几本史蒂文生的作品,姚叔高教授和本人合作完成了这本书的翻译,并于1955年出版,以后又由新文艺出版社重印一次。姚教授毕业于清华大学和美国耶鲁大学,是一位法学专家,在英文方面,本人得到他很多教益。不幸,他已于1978年、78岁的时候病逝。想不到译本初版二十多年后的今天,云南人民出版社希望修订重新出版此书,修订工作只得由渐入老境的本人来独自完成了。人事沧桑,令人感叹。这次增译了二篇序文,增加了这篇译者后记,以期对读者了解史蒂文生、奥士本及本书有所帮助。这些有关史蒂文生的材料都是在译本初版以后,本人留意搜集到的。经过文化大革命的十年浩劫,居然能失而复得,真是一件幸事。”说到50年代的重印,倒有一件小事,可作出版史料存阅。当年文艺上信奉苏联那套“社会主义现实主义的原则”,并以此为标准来衡量一切文艺作品。《错箱记》显然不符合这一标准,但时任新文艺出版社社长蒯斯曛却毅然批准重印此书。对此,吴钧陶一直铭记在心。后来在一次政治运动中,有人贴出大字报,说社领导庇护吴钧陶,他翻译的“资产阶级二流作家的二流作品”,违背了“社会主义现实主义原则”。好在翻译不是原创,此事后来不了了之,没有酿成重大政治问题。

吴钧陶早期除这两部译著外,还译有《维莱特》《狄更生诗选》等。

《悼亡婴》,第一次发表诗作就被划为“右派”

文学青年爱上文学,大抵是从诗歌开始的,吴钧陶也不例外。可是,他悄悄涂下的诗句,从不投稿,只私下给三两好友传阅。

一天,他的同事陆清源(笔名海岑,其父为民国小说家陆士谔)对他说,你的这些诗挺不错的,我选了几首,替你寄给了杭州《浙江日报》的编辑朋友,能否刊用倒也没有把握。吴钧陶听后,很是感激。不久,该报副刊《初阳》版面上,先后刊出了这些诗,包括《悼亡婴》《童年》《走向生活》等。

第一次发表诗歌,当然带给吴钧陶愉悦的心情。可哪里知道,几天后,也在这个副刊上,出现了一篇题为《背后的冷枪声》的文章,把吴钧陶的这些诗说成是“冷枪”,说《悼亡婴》第一句就含沙射影。其实,这首诗是吴钧陶对于一个早亡婴儿的有感而发,是对人生的感叹:“才生,就死/结束了刚开始/你,只在生命的琴键上/铮然一弹……”

1958年4月的一天,在出版社召开的全社职工大会上,一下子揪出了十个“右派”:李兰、刘哲民、秦鹤皋、陆清源、叶麟鎏(鹿金)、杨之宏(西海)、徐军、王聿祥、罗平和吴钧陶。他懵了,不知是怎么回事。他一向胆小怕事、谨小慎微,因家庭出身的关系,总是“夹着尾巴做人”。好在社里认为吴钧陶态度较好,只戴“右派”帽子,不作行政处分。其实,这顶帽子也够他受的,让他病弱的身体,又加上了沉重的思想负担。

多年之后,“右派”帽子摘掉了。一次,有个当年的知情者告诉吴钧陶,你以为在小组会上讲话不慎,说了不该说的话才被划为“右派”的。其实不是,你在报纸上发表的诗,白纸黑字,才是定你“右派”的铁证哪!

吴钧陶恍然大悟,是因为热爱的诗歌,让自己蒙受了这么多年的不白之冤。从那时到“文革”,无论有帽或摘帽,吴钧陶什么都干过,扫地,冲厕所,到资料室打杂,关“牛棚”,下“五七”干校,去化工厂战高温等。即使在这样严酷无盼的困境中,吴钧陶也没有放下诗笔,偷偷地写着。他相信,终有一天,这些诗会“重见光明”,得以发表或出版。

吴钧陶与杨昭华结婚照

终于,在1986年,经出版社同事、诗人姚奔的推荐,吴钧陶的诗发表于《诗刊》,又因《诗刊》编辑李小雨的热情相助,吴钧陶的诗集《剪影》被编入“诗人丛书”正式出版。这套丛书中,有包括屠岸、贾平凹、张烨等诗人的作品集。这年,吴钧陶已跨入虚龄60岁的年纪。面对第一本诗集,他自嘲是“花甲新秀”。如今,姚奔、李小雨两位诗人朋友均已谢世,常使他思念不已。由于诗集出版困难,出版方无奈让作者包销1000册。吴钧陶哪会做买卖,诗集大多送了人。一次,幸遇有关单位举办“图书跳蚤市场”,他也赶去“练摊”,书没卖出几本,心中感到凄凉。几天后,他意外收到上海师范大学一位老教授的来信,还附了一元一角邮票。原来,老先生的儿子在跳蚤市场看到吴钧陶的诗集,询问三角钱卖不卖(原价一元零五分),吴钧陶说,如果你喜欢,我送给你,不用买的。年轻人高兴地取走书,回家跟父亲说了此事,老先生觉得应该向吴钧陶表示道歉,并附上邮资代书款,信中还附了一首诗《孩子的爸爸向诗的爸爸致歉》。这让吴钧陶深为感动,一直记着这件事。

2001年,吴钧陶出版了第二本诗集《幻影》,相比《剪影》,这本诗集容量更大了,尤其是十四行诗有46首之多。这种诗体,是西方“舶来品”。中国不少诗人尝试这一形式的写作,而成功者并不多。吴钧陶感到,新诗与旧体诗相比,记不住传不开,所以要探索新诗格律化问题与创作途径,十四行诗无疑是一个试验田。著名翻译家、诗人屠岸对吴钧陶的十四行诗给予了高度评价。诗人牛汉来信说:“我以为大著《幻影》是真正的诗。”

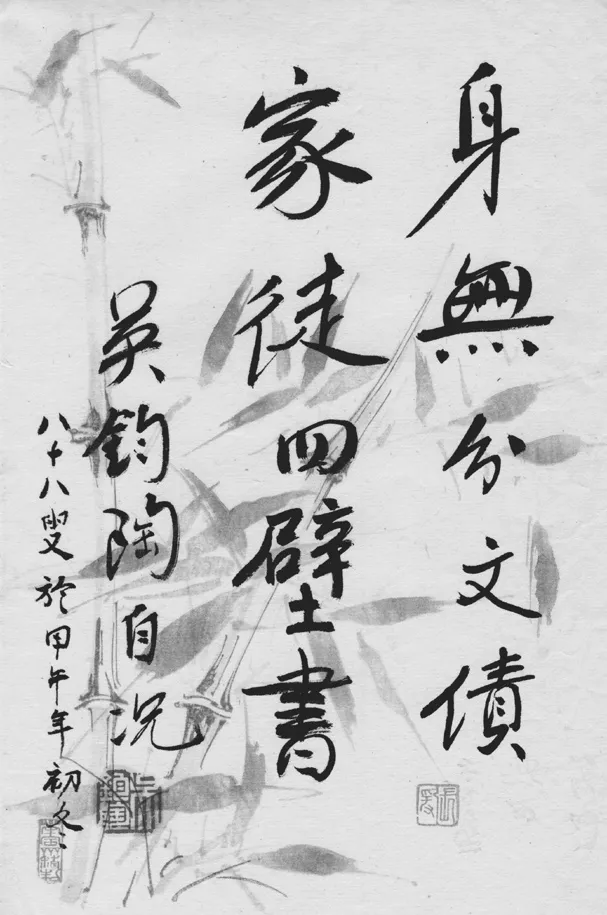

2006年,由香港银河出版社出版了《吴钧陶短诗选》(汉英对照)。2016、2017年,他的诗集《人影》《心影》相继问世,尤其是《人影》一书,可说是他的诗全编了,他在“文革”中写的诗歌,幸运地得以保存,并编入了这个集子。此外,他还出版过散文集《云影》。吴钧陶以“纸囚”自况,曾自撰一联:“身无分文债,家徒四壁书”。这《剪影》《幻影》《人影》《心影》《留影》《云影》,是他精心养育的儿女,可谓“一囚六影”。

《鲁迅诗歌选译》,让中国文化“走出去”

“文革”中,唯一能阅读的文学著作,大概除了毛泽东诗词,也只有鲁迅的诗文了。一次,吴钧陶从为数不多的抄家漏网之书中,找到了一册1962年版的《鲁迅诗歌注》,以及父亲留下的《汉英辞典》。他想,作为“洋人的玩艺”,英文原版书无法翻译了,不妨把鲁迅的诗译成英文,不管能不能出版,至少自己可以练练英文了。“文革”前,他曾读过鲁迅诗歌,也试着译过一两首。这次,他下决心,要全译鲁迅的旧体诗。

吴钧陶手迹

从1972年起,他白天在工厂“战高温”,晚上开始研读鲁迅的诗。鲁迅写诗,与写杂文一样,有着“鲁迅笔法”,不少含有隐晦的讽刺意味。那时,研究者对鲁迅旧体诗的理解,常会有不同意见,如要译成英文,就必须先比较、鉴别一番,然后按照自己的理解,谨慎下笔。精读原文,就花去他不少时间,然后再一首一首译出。因为鲁迅写的是文言诗,所以,吴钧陶说:“格律方面,我试图尽力按照音步和韵脚的规则来做,希望自己把一首诗译成念起来像一首诗。”这朴素的话语,却道出了深刻的翻译之理。

吴钧陶不但创作新诗,对中国古典文学,尤其是对唐诗宋词也下过一番苦功,有很高的艺术鉴赏水平。试想,一个不懂诗歌的译者,没准会把外国诗译得平淡如水,无诗意可言。而一个不懂中国古典诗词的译者,同样会把中国旧体诗译得外国人都读不懂,所以,一些中国翻译家只把外文译成中文。而吴钧陶不仅如此,还凭着他的尝试,敢于涉足诗歌领域中译英,这不能不让人钦佩。

正如吴钧陶在《鲁迅诗歌选译》一书的《译者后记》中所写:“翻译意味着把一种语言的意义、韵味和形式用另一种语言表达出来。这是一件艰难的工作,特别是把中文诗歌翻译成英文,因为两者之间有很大的不同。虽然如此,为了让世界上更多的人了解我国的文化,对于这本书来说是为了了解我们伟大的现代作家之一鲁迅先生的诗歌,我觉得尝试一下总比在困难面前望而却步来得好。”

《鲁迅诗歌选译》花了两年时间,于1973年译竣,直到1981年7月,此书才由上海外语教育出版社出版,初版两万册,一售而尽。此书由著名装帧设计家陶雪华女士设计封面,集中收诗44首,几乎包括了当时已发现的鲁迅全部旧体诗了。鲁迅先生的诗歌,当时国内还没有完整的英译本出现,吴钧陶的《鲁迅诗歌选译》是国内的第一本,也是他个人从事中译英的第一本译著。

译完鲁迅的诗,吴钧陶意犹未尽,从1974年开始翻译杜甫诗,仅这一年,他就完成了30首杜诗英译。郭沫若在《李白与杜甫》一书中,曾贬杜褒李,把杜说成是“完全站在统治阶级、地主阶级一边的”封建卫道士。而年过半百的吴钧陶,由于自幼受到病痛折磨,加上阅历的增加,对杜甫有着自己的切身感悟,认为杜甫的诗,真正反映了民间的疾苦。他选择杜甫那些具有代表性的、而又较易让外国读者理解的作品进行译介。“文革”后,译文出版社同事陈伯吹先生把这些译稿带到北京,又经叶君健先生的推荐,《杜甫诗新译》被香港商务印书馆列入“新译丛书”,于1981年8月出版。列入这套丛书的译者有方重《陶渊明诗文选译》、孙瑜《李白诗新译》、许渊冲《苏东坡诗词新译》等,都是翻译界名重一时的“角儿”。之后,吴钧陶又增加篇幅,在陕西人民出版社出版了《杜甫诗英译一百五十首》。

由于“新译丛书”的成功出版,影响甚大,香港商务印书馆又约许渊冲、陆佩弦、吴钧陶合编《唐诗三百首新译》英译本,三人通力合作,并约请国内十多位英美文学专家参与翻译,终使此书于1987年7月出版。

1986年,湖南出版社约请吴钧陶主编“文白对照、汉英对照”《唐诗三百首》。吴钧陶约请了好友钱春绮、张秋红、屠岸、罗志野等数十位翻译家,参与了这部“双对照”厚书的编译工作,此书也于1987年顺利出版。

目前,吴钧陶又以九旬之高龄所译《古诗新译七十五首》(中译英),已由河南大学王宝童教授审校,进入出版社的编印程序。正如有关专家对吴钧陶的“吴译风格”所评论的那样:“吴的译作具有浓郁的抒情味,能使读者沉浸在审美情感的激荡中,产生无限的遐想”。

从70年代至今,吴钧陶没有中断过中译英,他矢志不渝,要让中国文化“走出去”,传播到世界各地。

《爱丽丝》,突破一千万印数

不少翻译作品,或出于工作任务性质,或是出版社邀约,而《爱丽丝奇境历险记》的翻译,却是吴钧陶自愿找来的,因为他实在太喜欢这部作品了。

此书英文初版于1865年,作者为英国作家刘易斯·卡罗尔,是英国文学史上一本家喻户晓的名著,深受欢迎。早期,在中国曾有赵元任、范泉、施瑛、王永年等人的译本。有专家指出,一部外国翻译作品,由于语言的发展等因素,一般过了二三十年,就应有新的译本替代。而且,一部名家名著,多几个优秀译本,对读者来说也是益处多多。

此书讲述的是一个名叫爱丽丝的小女孩,在野外突然看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子,她非常好奇,就悄悄跟在兔子后面,进入了一个树洞,忽然脚下一滑,跌落到一片未知的梦幻世界。由此,她开始了一段漫长而有趣的冒险经历。这本书还有一部姐妹篇,叫《爱丽丝镜中奇遇记》。此两书的吴钧陶译本分别于1996年和2003年出版。

原作者卡罗尔是英国牛津大学数学教授。他偶然涉笔,就写出了成为世界经典的两部传世作品。小说中常常会掺入逻辑游戏,妙趣横生。英国哲学家罗素谈起《爱丽丝》时,说作者“提出了一些非常有趣的逻辑问题”。经历了两百余年,《爱丽丝》依然闪耀着英国传统文学的光芒。

因此,要翻译好这两部书,不是一件容易的事。两本书的书名翻译一直没有统一过,如女主人公名字叫“爱丽丝”,爱字又有“阿”“艾”两种译法,丝也有“思”“斯”两种译法。吴钧陶翻译为爱丽丝,既兼顾了语意与读音两个方面,又让中国读者读着舒服,他通过自己细致的译笔,让读者感受到女主人公的美丽和爱心。

对于一些难以翻译的诗句、对话,或者双关、暗示、俏皮的内容,吴钧陶尽一切可能不删减,力争原汁原味地保持原作的风格。如书中有许多注释说明,不少是常识性的,可以帮助读者更好地理解原作丰富的内涵。在翻译《爱丽丝镜中奇遇记》卷首那幅国际象棋盘的插图时,吴钧陶怎么也看不懂画的是什么意思。他特地去买了一册国际象棋谱,按样画了一张棋盘,对比着还是没弄懂。他想到自己的弟弟吴沅陶,是科研所的高级工程师,业余爱好国际象棋,还翻译过一部棋谱。于是,他立马提笔写信,并附上书中插图的复印件。果不其然,经弟弟耐心解说,吴钧陶终于明白了插图的意思和意义。

逻辑并不枯燥,作为一种趣味,其在《爱丽丝奇镜历险记》中呈现出令人难忘的特色。但由于中英文的本质区别,翻译时如能把书中的逻辑关系说清楚,已属不易了。小说中的对话,最能体现出小说家的功力。同样,能把对话翻译好,也能体现出翻译家的水准。因为,在这本富于逻辑趣味的书中,对话带有各种貌似荒诞的逻辑关系,它们既是荒诞的,也是逻辑的,是荒诞中的逻辑。过去的译本,有的把人物的对话译得过于简单直白,显得人物关系很紧张。而吴钧陶的译文则让人读后感到有张有弛,有礼有节,连原著的调侃口吻也译得逼真,惟妙惟肖。

所以说,吴钧陶的译本较为忠实地再现了原文的意境和逻辑趣味。他在总结了前人的翻译经验与教训的基础上,精益求精,不断完善。上海译文出版社很欣赏吴钧陶的译本,从普及本到精装本,再到图文并茂的双语本,同时采用英国著名插图画家查尔斯·罗宾逊的插图,使这本译著一版再版,影响远播。

作为一种名著名译的儿童读物,《爱丽丝奇境历险记》和《爱丽丝镜中奇遇记》成为了我国儿童文学的长销书,先后约有二十余家出版社与译者洽谈出版事宜。2016年,在上海迪士尼开园之际,又有出版社推出吴钧陶译的“迪士尼版”《爱丽丝》。有的出版社在书封上赫然印着“畅销全国八年,累计销售超过一千万册”。谁也没能真正统计过《爱丽丝》的真实印数,可以说这是个天文数字了。二十多种不同出版社出版的版本,铺满桌面,花花绿绿煞是好看。名著名译的不断再版印行,常常给吴钧陶带来意外的收益,朋友们说他是“坐以待币”,而他每得一笔不算太多的稿费,总是请朋友们聚餐一顿,开场白说:不是我掏钱,是“爱丽丝”请客。大家常被吴钧陶幽默而机智的话,逗得哈哈大笑。

《马克·吐温全集》,我国第一个全译本

也许是《百万英镑》影响够大,使美国作家马克·吐温的名字在中国不胫而走。

20世纪90年代中期,河北教育出版社筹划出版大型丛书“世界文豪书系”,入选“书系”的作者包括莎士比亚、雨果、泰戈尔、马克·吐温等。由于多人推荐,又基于吴钧陶在翻译界的影响力,出版社希望他来担纲《马克·吐温全集》的主编工作。几经斟酌,吴钧陶答应了出版社的邀请。

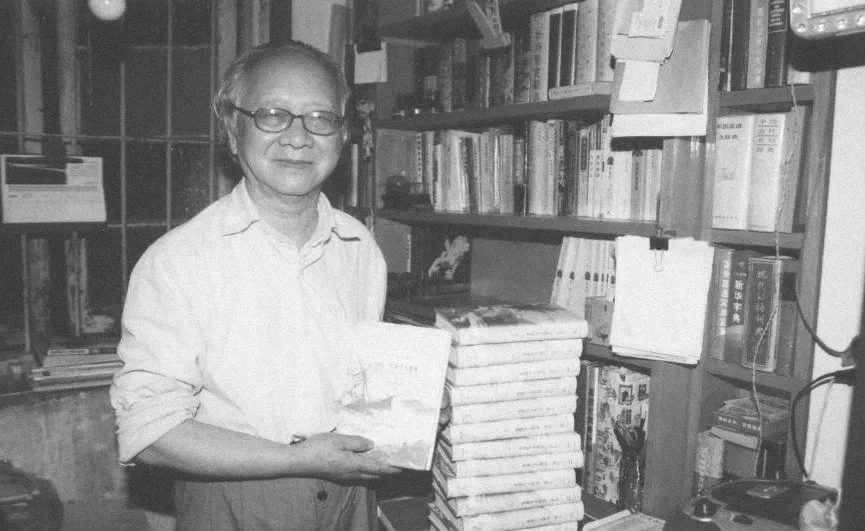

吴钧陶主编翻译的《马克·吐温全集》

《马克·吐温全集》中译本皇皇十九卷,译者多达三十余位,八百多万字,作为主编,工作真是千头万绪。全集包括牛津版的全部作品约七百万字,以及其他单行本中找到的散文、书信、自传、游记、文论、剧本、演讲等,这部分加起来,约有一百多万字,可称是国内第一次出版的马克·吐温最全中译本,吴钧陶为此写下二万五千字的长序。经过7年的努力,全集于2000年全部编竣,并在2002年一次出齐。这是吴钧陶退休后对文化事业的一大贡献。

在主编《马克·吐温全集》过程中,遇到的困难难以计数,仅举一例便可窥一斑。在三十余位翻译家中,有一位老译者在翻译了十多篇作品后,突然病逝,吴钧陶只好找到译者在四川工作的女儿,商请她将其父遗稿寄来。另有一位翻译家,翻到一半因有重要事情,无法继续译下去了,吴钧陶只得物色其他译家来接替这一工作。还有,《傻瓜出国记》一书洋洋数十万字,找人新译时间不允,而另有译本译者已与人民文学出版社签约了。吴钧陶就乘去北京开会之便,由屠岸先生陪同,与该社商量,终于同意收入全集之中。诸如此类的烦琐事,弄得吴钧陶手忙脚乱,疲于应付。好在他朋友多,人缘好,患难之中总有贵人相助,才使全集译编工作得以顺利进行。因为过度劳累,期间吴钧陶多次患病住院,几位上海翻译家闻悉后,赶到医院探望老人,可一走进病房,就看见吴钧陶斜靠在床,一手拿着笔,一手捧着一叠样稿,在认真修改。此景此情,让几位翻译家及旁边的医生、护士,都深为感动。

《马克·吐温全集》出版后,好评如潮。远在大洋彼岸的美国出版界也惊叹这个全集“齐全完美,堪称第一”。2004年,十九卷《马克·吐温全集》荣获第十四届中国图书奖,这是国内出版界的最高奖项。

吴钧陶深感欣慰。这是他给自己编辑生涯划上的一个圆满句号。

生命不息,战斗不止。这位被生命奇迹眷顾的九旬老人说,在人生马拉松的“最后一公里”,他还想完成的事乃是:“把一生积累的‘白纸黑字’汇集起来,印成书册,奉献给读者知音。”