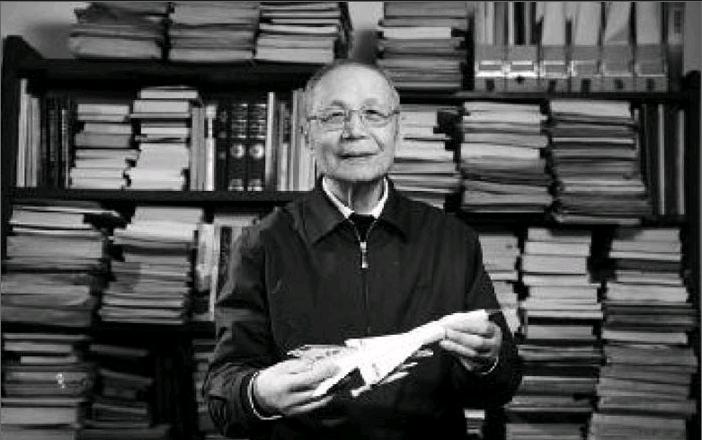

顾诵芬:我的飞机设计生涯

走过66年航空路,如今已经87岁的顾诵芬,主持设计了战斗机歼-8,是我国航空事业发展的一位重要奠基人。

我出生在祖国饱受凌辱的上世纪30年代,“七七事变”发生以后不到三个星期,我第一次经历了日本飞机的轰炸,我暗暗下决心,将来要造飞机。

昂贵的橡筋动力航模

一个堂叔,为了祝贺我10岁生日,送了一架橡筋动力的航空模型小飞机,但是这个飞机不是很结实,飞几次就坏了。我父亲看我这么喜欢飞机,他带着我到上海一家航模商店。那个商店是香港人开的,所以航空模型跟它的材料都是进口的。当时那个店主拿出一架一米翼展的橡筋动力的航模,从柜台上起飞,撞到天花板之后还能继续飞,我看了非常热爱。我父亲看到我这样的情况,就咬咬牙给我买了一架,那时候花了好多钱,回家以后我们的亲戚都议论,说我父亲对我太惯了。这个飞机拿回来以后,天好的时候,就在外面飞,下雨就在屋子里飞。当然飞飞撞撞的,飞机就坏了,坏了就自己修。但是有一些问题不好解决,它的机身结构是用轻木条粘起来的,那种轻木当时我们国家没有,都是进口,怎么办?我就只能用火柴杆来替代。那时候胶水也没去买,但是知道是用胶片在丙酮里化开以后凝固了可以当胶水用,而且干得很快,这样我就用它来补飞机。我父亲给了我一套不全的《小学生文库》,其中有一本是专门讲航模的书,我看了很感兴趣,反复地读。每年寒暑假,我大部分时间消磨在做航模上。

母亲得了抑郁症

到了高中毕业,要上大学了,我选了3所学校,都有航空系,一个是浙大,一个是清华,一个是交大,很有幸都考上了。因为我们家里就我这么一个孩子,我母亲怕我远离上海的家,所以不赞成我去浙大和清华,最后我进了上海交大。

1951年初,我要毕业的时候正好碰上抗美援朝,抗美援朝需要飞机,国家决定要建航空工业。我们学校的系主任跟我说你就留在交大吧,我跟母亲一说,母亲当然高兴。但是当时国家的形势建设是急需的,放在首位。当时把上海的大专毕业生都集中在交大学习了一个多月,之后要求所有交大航空系毕业生3天之内离开上海到北京报到。我是愿意出去走走,不愿意在学校教书,但是对我母亲刺激太大。3天以后,我按规定坐火车去北京,当时我父亲跟母亲都送我上车站。可是母亲回来以后,晚上基本上睡不着觉,经常是坐起来拉开窗帘看看外面,想我是不是有可能突然回来。由于她不断地想我,造成了很大的思想负担,我父亲想了个办法,给她安排在图书馆里做抄写工作,希望能分散她的注意力,但是最终也没有起到作用,后来发展到非常严重的抑郁症,1967年去世了。所以对于这件事儿我感到很后悔,为了搞航空把我母亲给牺牲了。

满是泥巴的自行车

1956年,国家号召向科学进军,航空工业也考虑到要搞飞机设计。当时我的领导是徐舜寿同志和黄志千同志,他们俩积极支持、积极建议国家要赶紧建自己的飞机设计室。因为当时苏联只是保证我们能制造出飞机来,而不告诉你怎么去设计飞机。设计室必须跟飞机工厂、制造厂紧密地结合在一起,所以设计室必须建在沈阳,我当时也很愿意搞设计,所以我没有任何负担地就从北京到了沈阳。

到了沈阳我们组建了第—个飞机设计室,徐舜寿认为要组织这个队伍必须从工作实践里培养,一开始就动手设计飞机,在设计飞机里遇到问题再去找解决的办法。所以他选择了—个飞机的方案,说先设计一架喷气教练机。喷气飞机的特点是要用两侧进气,让出机头来放雷达。他让我做气动力的组长,整架飞机的气動设计都由我来负责。我在学校学的是螺旋桨飞机,对喷气飞机一点基础都没有,何况要设计进气道,而且要两侧进气,当时对我来说是相当难。还好徐舜寿同志的朋友提了个建议,他说他最近在英国的航空学会会刊中看到一篇论文,专门讲进气道设计。我刚到沈阳才一个多星期,还没安顿好就又回到了北京。那时,从我们的招待所到北航的那段路还没修好,我借了人家的自行车骑过去,要经过很大一段泥路。最后把人家的自行车弄得不像样,但是最后我花了一个星期还是看下来了,现买的曲线板、三角板在那儿看,把重要的图线都用描图纸描下来,总算把那个进气道设计的一些原则弄清楚了。

报废的针头

我回来以后,他们感到很满意、很新奇。当时碰到一个困难,就是当发动机收油门的时候,很可能出现一个进气道进气、另外一个口子出气,这样发动机就不能稳定工作了,这是一个很严重的问题。

算不出来,只有靠风洞试验,于是我们设计了木头模型、进气道模型,但是要监测管道里的流动,必须有梳型排管,它的管子很细,只能是自己做。当时我们就从医院里找那个报废的针头,然后回来自己接系统管,用铅焊把它做起来。经过两星期努力,梳型排管做出来了,然后送到哈尔滨军事工程学院的低速风洞里进行试验。最后试验结果证实我们的设计还是成功的,没有出现发动机收油门的时候流动不稳定。在这种情况下,我们把那个飞机弄完了,在北京的沙河机场进行了展览和表演,可是这个飞机做得比较仓促,从北京回沈阳的路上出现了问题,发动机的涡轮叶片断了。那发动机也是我们自己设计制造的,当时胆子也大,发动机大概只经过了20小时的试车就送过来飞了,没有达到设计的推力,但是还是把飞机送上了天。1957年的时候,到中南海去给毛主席汇报的时候,毛主席还看了这个飞机模型,说他很骄傲。

一磅红毛线

1957年,我们搞完了歼教-1的初步设计以后,开始搞超声速的歼击机。但是对于超音速飞机、超声速飞机,我们是完全没有技术储备的。要搞超声速飞机,首先要定它的气动力布局。1958年,科学院已经建了104计算机,利用70多位学员的力量,给我们的飞机进行数值计算,算了3个月。当我们飞机设计完以后,试飞、首飞都很顺利,但是飞到马赫数0.85的时候,突然出现了飞机的振动。按飞行员的说法,马赫数0.85的振动,相当于破公共汽车在不平的道路上奔跑,开得快人会受不了,所以必须要排除。可是怎么弄,具体在什么地方,得上天看。

我们没有摄像机,所以只能是人上去看。怎么看法,就在飞机的尾巴上贴毛线条,那时候的毛线是凭票买的,我们的同事拿自己家里的票,买了一磅红毛线,剪成一段段,每段150毫米,贴到垂尾和后机身上。当时我们没有摄像、录像设备,只有一台单镜头反光的照相机,胶卷也舍不得买新的,用的是原来库存的电影胶卷,照出来也看不清楚,后来我干脆拿望远镜去看,看看那毛条到底在哪儿抖。于是飞机尽量靠近,一步步最后到十来米,但是拿望远镜也看不出那个毛条的抖动。我们发现,水平尾翼跟后机身之间一大片毛条全没了。因为毛条在扰动的气流里就像旗在风里一样,甩得厉害都扯断了,所以肯定这些地方是气流分离的地方。这样一来,我们就在那些部位加装了整流罩,歼-8就按这样的方案继续飞下去了。

李雪源据央视综合频道《开讲啦》节目整理endprint