论家庭暴力的主体范围

——以《反家庭暴力法》中的“家庭成员”概念为路径

冯 源

《反家庭暴力法》(2016年)是家事法立法一个新的里程碑,对10年的反家暴立法进程在国家层面作出回应。其对家庭暴力的干预与《婚姻法》中“弱者保护”立法精神形成呼应,①《婚姻法》第2条第2款:“保护妇女、儿童和老人的合法权益。”立法由一般走向个别,在微观调整上颇下功力。家庭暴力的受害者作为缺乏自卫能力的弱势群体,由本法提供相应的救济途径,体现了国家对弱者的保护和关怀。其中,家庭暴力的主体范围有助于《反家庭暴力法》确定法律调整的具体对象,从《反家庭暴力法》征求意见稿(2014年11月25日,以下简称“征求意见稿”)到《反家庭暴力法》正式稿(2016年3月1日,以下简称“正式稿”),主体范围都是围绕“家庭成员”的概念确立。征求意见稿将家庭暴力的发生限制在家庭成员之间,对家庭成员又作了狭义解释,“包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属”。正式稿基本沿用征求意见稿的思路,继续采用“家庭成员”这一核心概念确立家庭暴力的主体范围,但并未作列举,对何为“家庭成员”语焉不详,仅在附则中规定“家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为,参照本法规定执行。”此番立法对主体范围的确定,是否契合如今家庭的发展规律,或者能否有效防止家庭成员遭受家庭暴力,特拟本文进行讨论。

一、立法中“家庭暴力”的主体范围

(一)立法中主体范围的解读

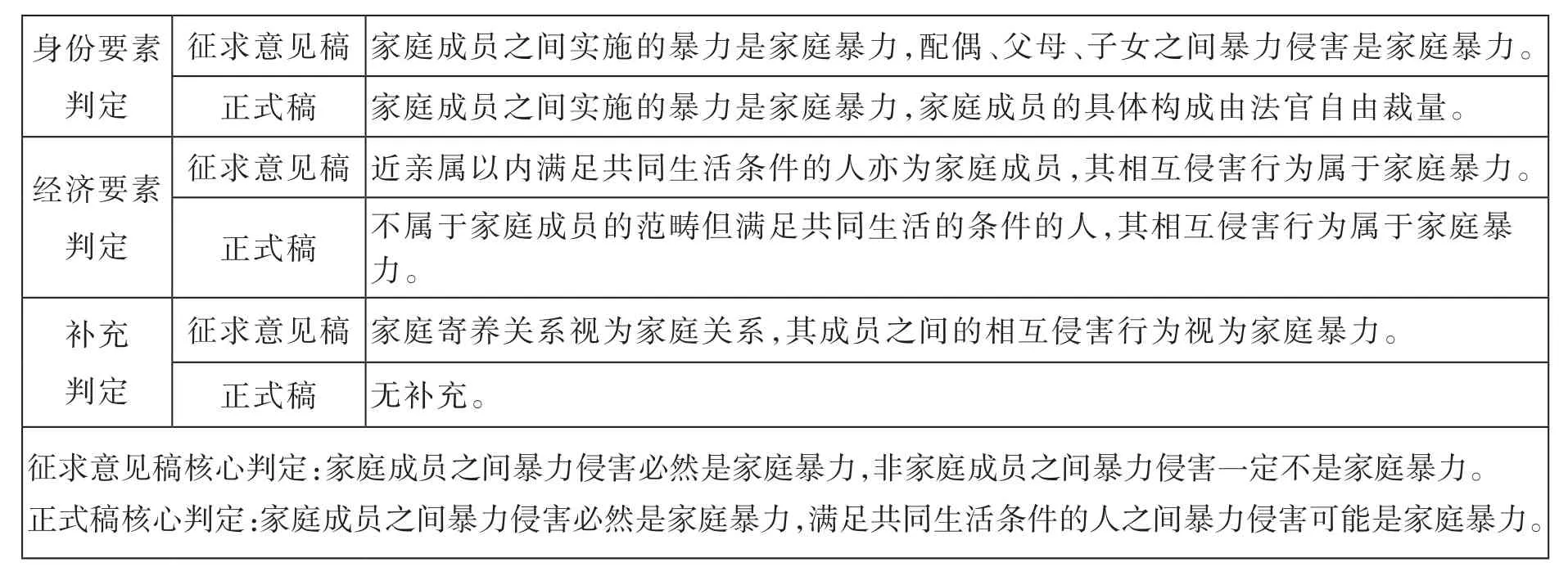

从征求意见稿到正式稿,其对主体范围的确定主要依赖身份要素以及经济要素,并结合相关立法技术的运用,两大文本对主体范围的规定存在差异。

表1 立法文本中主体范围确定一览表

主体范围确立的核心要素是身份要素,即以是否具备“家庭成员”的身份作为判定是否构成家庭暴力的关键。以婚姻关系、收养关系、监护关系等身份关系为基础,方才能够成就家庭成员之事实,因此以身份因素定义家庭成员是准确的。家庭从古至今与身份要素密切关联,身份是家庭关系的核心。传统家庭中的身份具备支配意义,并承担组织社会的功能,“一个古代社会,据我们可能设想到,虽然是多种多样的,但‘家族’是它的典型;”①[英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1959年版,第88页。现代家庭仍然无法排斥身份要素的进入,但身份较多具有象征意义,并助益维系家庭底线的伦理道德,平等社会对身份的改造使其更类同一种“家庭角色”。所以,无论是征求意见稿还是正式稿,都选择将家庭暴力首先理解为家庭成员之间的相互侵害行为。不同的是,征求意见稿对家庭成员作出了列举,而正式稿未作列举。通过征求意见稿对家庭成员的理解,可以划分为当然的家庭成员、扩大的家庭成员与拟制的家庭成员三大层次。当然的家庭成员处于第一层次,包括配偶、父母、子女,他们之间要么存在最直接的血缘关系,或者存在最频繁的经济交往和最密切的情感关系,是家庭暴力主体的当然范围。正式稿对家庭成员没有列举,采用了模糊化的处理方式;家庭成员其实是一个开放的概念,而立法者对此概念并未作清楚明确的设定。

仅以身份要素判定主体范围具有局限性,因此以经济要素为依据,立法将“家庭成员”进行了扩张。在家庭中,人口实现了代际繁衍与种族延续,而这些又通过家庭组织生产的经济功能得以实现。可以从契约的角度理解这种经济功能,“婚姻建立了性别不同的任务有别,其后果是使两性之间彼此相互依存、相互依赖;为了生计,必须合伙。”②[法]安德烈·比尔基埃等:《家庭史:遥远的世界、古老的世界(卷1)》,袁树仁等译,三联书店1998年版,第101页。据此,以经济要素定义家庭成员的范围,自有其科学性。反之,利益之争增加了人与人之间摩擦与碰撞的机会,共同生活制造了这样的空间可能,易发生家庭暴力现象,需要立法进行调整。所以,无论是征求意见稿还是正式稿,都选择以经济要素对家庭成员进行扩张,但两者之间存在不同。征求意见稿的扩张是封闭式的扩张,为家庭成员设定了清楚的主体边界,即超越边界不属于家庭成员,不构成家庭暴力。主体边界为共同生活的其它“近亲属”, 近亲属应该适用《民法通则》及其解释的一般规定,包括“配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女”。以经济要素为限定条件,即满足共同生活的要求,若在近亲属的范围之内,主体之间的侵害构成家庭暴力。至此,征求意见稿对家庭暴力主体范围的划定基本宣告完成。正式稿对家庭成员的扩张是开放式的扩张,扩张至“家庭成员以外共同生活的人”,这样的扩张给司法较大的裁量空间。

此外,征求意见稿包含拟制条款,而正式稿没有拟制条款。征求意见稿将寄养家庭内部发生的暴力行为拟制为家庭暴力。“拟制是法律制度形成层面的一种决断性虚构;立法现象的拟制,主要通过‘视为’或‘按——对待’这样的规范结构来解决规范性安排中的一些操作上的难题,它虽不像司法中的那样具有应急性的特征,但也是为克服法律的呆板性而采取的一种不以事实为转移的决断性措施。”①卢鹏:《法律拟制正名》,《比较法研究》2005年第1期。寄养家庭内部往往存在类似一般家庭所有的身份关系,且具备共同生活的事实,但并不似一般家庭具有稳定的外观,关系的形成具有临时性。由于征求意见稿对家庭成员的扩张是封闭性的扩张,恐有遗漏,故以拟制技术补充了寄养家庭这一形态。正式稿对家庭成员的扩张是开放性的,所以没有拟制条款,在满足共同生活条件的情况下,是否被认定为家庭暴力取决于法官的自由裁量。

表2 家庭暴力主体范围的判定

总体而言,两大文本对家庭成员的界定兼顾身份要素和经济要素,注意到家庭中的家庭角色和经济交往两大层面。综合各类要素,征求意见稿与正式稿对家庭暴力主体范围的判定存在一些差异。征求意见稿对家暴主体范围的确立非常明确,紧密围绕“家庭成员”建构,边界清晰。配偶、父母、子女作为毫无争议的家庭成员,近亲属以内满足共同生活条件的人也属于家庭成员,寄养家庭成采用拟制技术则其成员视为家庭成员。可见,征求意见稿认为家庭暴力属于家庭成员之间的暴力侵害行为,此立法身份色彩浓厚,对经济要素的考虑主要为了划定身份的边界而服务。相较而言,正式稿首先肯定家庭成员之间暴力侵害必然是家庭暴力,但何为家庭成员立法未作列举或者限制,只能依赖法官的自由裁量;再则认为满足共同生活条件的人之间暴力侵害可能是家庭暴力,但何为“家庭成员以外共同生活的人”也持开放态度,只能依赖法官的自由裁量,这一条款被规定在于主条款相割裂的附则,表明是参照适用,则法官可以适用或者拒绝适用。

(二)主体范围的立法困惑

征求意见稿对“家庭成员”的界定明确、可操作性强,但封闭、失之狭窄。通过对国外立法例的考察,夏吟兰教授认为外国反家暴法对家庭暴力主体的界定有从亲缘关系逐渐扩大的趋势,如印度尼西亚《关于消除家庭暴力的法律》(2004年)采取延展性规定将家庭成员有限度的延展为共同生活的照料者涵盖家庭雇工,或如巴西《女权保护法》(2006年)以暴力发生的空间或事实来判定是否构成家庭暴力,再如南非《反家庭暴力法案》(1998年)采取扩大性规定将家庭成员范围进一步扩大到亲密关系。①参见夏吟兰:《家庭暴力概念中的主体范围分析》,《妇女研究论丛》2014年第5期。在美国,《反对针对妇女的暴力法案》(2005年)规定“家庭暴力”是由“配偶或者前配偶、或者共同育有子女的人、或者以配偶身份正在同居或者曾经同居的人,或者与配偶身份相当的人对被害人所实施的,或者由任何人对其他成年人或者青少年所实施的暴力犯罪行为”。②夏吟兰、林建军:《家庭暴力防治法制度性建构研究》,中国社会科学出版社2011年版,第685页。在英国,根据《家庭法》(1996年)以及《家庭暴力和犯罪及受害人法》(2004年),家庭暴力的主体范围以“关联人”进行定义,包括“现在有或者曾经有密切的持续稳定个人关系的人”。③蒋月:《英国法律对家庭暴力的干预及其对中国的启示》,《太平洋学报》2008年第11期。通过研究新西兰、英国、美国、日本、韩国的立法例,学者认为外国法对家庭暴力主体的界定基本上不以有亲属关系为必要条件,而是重共同生活和亲密关系之实。④参见金眉:《论反家庭暴力的立法缺失》,《法学家》2006年第2期。在各国的立法例中,主体范围限定较窄的情况并不多见,且大多为亚洲国家。比如《韩国家庭暴力罪处罚特别法》(2011年)将家庭暴力定义为造成家庭成员之间肢体、精神或伴有财产侵害的行为,同住家庭成员可以寻求家庭暴力保护,这种定义具有限定性,以亲缘关系为中心,排斥了其它亲密关系。日本《关于防止配偶暴力及保护被害人的法律》(2001年),将主体范围限定于现时的丈夫或妻子,包括事实婚,但不包含离婚后的丈夫和妻子、情人、订婚者,范围过于狭窄招致人们的批评。马来西亚《家庭暴力法案》(1994年)将家庭暴力的主体范围限定于配偶、前配偶、子女、父母、兄弟姐妹以及其他亲属之间,对于同居伴侣之间发生的暴力行为,不作为家庭暴力处理。⑤See Kumaralingam Amirthalingam. Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives. Human Rights Quarterly, Vol. 27, Issue 2 (2005), pp. 683-708.从较广义的角度理解“家庭”或“家庭成员”的概念得到较多学者赞同,例如陈明侠教授认为,在讨论家庭暴力概念的时候,应将“家庭”的概念扩大一些,考虑到“差异”和“多元化”的社会现实,才能认识到在一切形式的家庭中防止对妇女的暴力和对妇女剥削的必要性。⑥参见陈明侠:《家庭暴力防治法基础性建构研究》,中国社会科学出版社2000年版,第26页。李明舜教授⑦李明舜教授认为,虽然家庭暴力原则上是发生于家庭成员之间,但是具有恋爱、同居等特定关系或者曾经有过配偶关系之间的暴力行为应当视为家庭暴力。参见李明舜:《反家庭暴力立法应合理界定家庭暴力的概念》,《妇女研究论丛》2012年第3期。、李霞教授、黄列教授⑧黄列教授直接将家庭暴力定义为“发生在由婚姻或亲密关系、血缘和法律而联系在一起的家庭成员之间的暴力”,赞成将家庭成员做广义理解。参见黄列:《家庭暴力的理论研讨》,《妇女研究论丛》2002年第3期。、于东辉教授⑨参见于东辉:《家庭暴力的法律思考》,《政法论丛》2007年第2期。、高珣副教授持有相似观点。也有一些学者,例如李洪祥教授、陶毅教授、张曙教授等,从我国国情或者民族传统出发,赞成将家庭暴力主体范围限定于家庭成员。

正式稿对家庭成员的界定灵活、宽泛,但不清楚、失之模糊。法官享有较广泛的自由裁量权。法律语言以确定性为常态,不确定性法律概念为特别,而本条文在“家庭成员”、“共同生活”等核心概念上规定不明确,则适用时有可能较多受到法官个人因素的干扰,增加了规则本身的模糊性与开放性。即使法官针对具体的法律情势行使自由裁量权,但也难以避免运用过程中的道德任意性。规则本意开放,若法官适用谨慎,反而事与愿违,一些本属于家庭暴力的侵害行为往往不被纳入调整范围。此外,扩大适用规定于附则,效力存疑。

二、“家庭成员”概念的边界

(一)“家庭”概念的理解

家庭有从形式角度进行定义者,或者实质角度进行定义者。前者多强调家不仅包括外在居所,而且包括家庭成员、物质资料。后者多从家庭本质的角度进行理解,学者对家庭的本质曾有5种争议:人口生产关系论;经济关系论;感情关系论;社会关系论;多重关系论。①参见马有才:《婚姻家庭研究十年概述》,《社会学研究》1989年第4期。

对家庭从形式角度进行定义,存在于古代的东方世界和西方世界。我国汉代《说文解字·宀部》载:“家,居也。从宀,豭省声”;《易·家人》释文曰:“人所居称家。”拉丁文familia是很古老的,且经由阿斯坎语famel源于一种共同的印欧语系根词,这个词的基本意思是指“家宅”,即包括家仆和家奴在内,居于同一房舍在内的全体成员。②参见[德]迈克尔·米特罗尔、雷音哈德·西德尔:《欧洲家庭史》,周尚意、赵世玲、赵世瑜译,华夏出版社1987年版,第7页。

很多定义是形式与实质并举。威廉·古德(William Goode)概括了家庭的特征:家庭以家庭成员之间的共同生活为基础,包括物质活动与社会活动;家庭多为异性之间的结合,由两个以上的成年家庭成员组成,家庭成员分工合作,对外进行有效的社会经济交往;家庭之中存在未成年子女,子女服从父母的权威,父母同时对子女承担照护与抚养的责任;子女之间互为兄弟姐妹,相互保护和帮助。③参见 [美]威廉·J·古德:《家庭》,魏章玲译,社会科学文献出版社1986年版,第13页。学者潘允康认为,“家庭是婚姻血缘关系为纽带的社会生活的组织形式。”④潘允康:《社会变迁中的家庭》,天津社会科学出版社2002年版,第45页。学者杨善华建议采用《社会学简明词典》的定义,“以一定的婚姻关系、血缘关系或收养关系组合起来的社会生活基本单位,在通常情况下婚姻构成最初的家庭关系,这就是夫妻之间、父母和子女之间的关系。”⑤杨善华:《家庭社会学》,高等教育出版社2006年版,第3页。此外,家庭本身也并不是一个封闭的概念,而是一个随着时间而变化的概念。例如,在古德的定义里只包括异性家庭,而当代社会某些国家已经通过同性伴侣法或者同性婚姻法认可同性家庭的存在。

(二)“家庭成员”确立的重要要素:“情感”还是“经济”

正式稿与征求意见稿均一致认为,凡家庭成员之间发生的暴力侵害行为构成家庭暴力”。正式稿对家庭成员的概括是列举的、明示的,包括:处于第一层次的配偶、父母、子女作为当然的家庭成员,处于第二层次的近亲属以内满足共同生活条件的人作为扩展的家庭成员,处于第三层次寄养家庭内的人为准家庭成员。可见,经济要素是考虑的重要要素,当然的家庭成员必然存在最密切的情感与经济交流,而扩展的家庭成员判定标准是经济要素,临时家庭中的人被视为家庭成员的条件也是存在相互之间紧密的经济联系“寄养”。正式稿对家庭成员的概括是模糊的,默示的,但似乎也可以做出这样的推定。正式稿认为不属于家庭成员的范畴但满足共同生活的条件的人,其相互侵害行为属于家庭暴力,则家庭成员之间必然需要满足共同生活的条件,是为“举轻以明重”。以经济因素划定家庭成员范围,征求意见稿与正式稿的做法无疑非常明智。

以“情感”作为判定标准的学者,往往相信婚姻的本质是伦理爱情。黑格尔于19世纪最先提出这一观点, “婚姻作为直接伦理关系首先包括自然生活的环节。因为伦理关系是实体性的关系,所以它包括生活的全部,亦即累及生命过程的现实”,①[德]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1961年版,第176页。进而指出“它在它的实存中纯粹是外在的统一,这种统一在自我意识中转变为精神的统一,自我意识的爱”。②杨善华:《家庭社会学》,高等教育出版社2006年版,第177页。以情感划定家庭成员范畴存在以下问题:情感词汇的表达过于主观、抽象,何为有感情或者无感情难以有统一的判断与评价标准,立法无法量化,是一个难以赋予其特定法律涵义的词汇。因此,将情感纳入家庭法立法作为一种判断标准,受到诸多学者的批评,并不符合家事法立法的国际惯例。比如我国离婚标准长期适用“感情破裂”标准,这属于心理活动的范畴,忽略了婚姻的社会属性;世界上绝大多数国家均以婚姻关系无可挽回地破裂作为离婚的法定标准。③参见蒋月:《婚姻家庭法前沿导论》,科学出版社2007年版,第168页。另外,如果以“情感”作为判定标准,主体范围势必在逻辑上就要包含恋人关系,恋人仅仅需要遵守彼此对对方的爱情承诺,关系具有不稳定性,随时分道扬镳,将家庭成员的关系如此扩宽,会出现令人啼笑皆非的结果。

相对于“情感”而言,以经济要素来圈定家庭成员的范围是理性的。无论如何,家庭的生产功能总是令人印象深刻的一面,“这种正式的婚姻文件并非源自性道德的原因或者任何其他感官享乐的考虑。更正确的说,这是为了适应经济方面的考虑。”④[法]安德烈·比尔基埃等:《家庭史:遥远的世界、古老的世界(卷1)》,袁树仁等译,三联书店1998年版,第100页。在人类历史阶段的初期,家庭关系和生产关系统一。家庭这一结构形式能够实现劳动力的固着,家庭成员之间存在初级劳动分工,他们相互配合、彼此协作,共同维持生存所必须的物质基础。虽然家庭不排斥情感的因素,更倾向于满足人们包含情感、经济在内的各种综合性需求,但经济要素更加重要,以此来圈定家庭成员的范围无疑具备合理性。经济因素便于进行评价,且频繁的经济交流易使得人身关系具备相对稳定性,便于立法约束。

(三)“家庭”的形式多元化与“家庭成员”的界定

家庭的发展是动态的、多元化的,而征求意见稿与正式稿似乎都未能很好注意到这个问题,征求意见稿忽视了家庭的多元化变迁,而正式稿对家庭的多元化变迁采取暧昧不明的态度。家庭的内涵与外延和社会的发展脉络具有内在的一致性,是社会变迁的一个缩影。每个人是松散的,不同人之间结为家庭,家庭一定程度上凝聚了集体人格,同时又是构成社会的基本团体。从古至今,家庭的发展是动态的,家庭成员的概念相应随之变化。家庭正在经历一个从传统到现代化的发展历程。

传统的家庭偏向于“集体主义”,其构成社会结构中的基础单元,当然最好是稳定的、单一的,以此可以反观国家控制力的薄弱。对于这种稳定的结构,许多学者都有过“三角模式”的论断。雷蒙德·弗思认为,“荧幕上和舞台上的‘永恒的三角’是两男一女在感情上的冲突。在人类学者看来,真正‘永恒的三角’是由共同感情结合起来的孩子和他的父亲、母亲,即‘基本家庭’。”⑤[英]雷蒙德·弗思:《人文类型》,费孝通译,商务印书馆2010年版,第92页。费孝通也认为,“婚姻的意义就在建立者社会结构中的基本三角。”①费孝通:《乡土中国 生育制度 乡土重建》,商务印书馆2011年版,第206页。这个稳定的三角形结构可以被视为家庭,即使在较大的家庭里,可以用“家族”的概念进行概括,核心也是父母子女构成的基本团体。这种稳定的家庭形式也可以通过家庭里面的身份要素得以证明,传统家庭中不同身份之间的相互支配关系,比如家父(家长)对家子,使得传统家庭具有自我秩序维持功能。在基本团体的基础上,辅之平常的经济交往,易形成地域上的聚落,于是有了“户”的概念。在稳定的家庭结构之下,即使脆弱的国家也方便实现对家庭的管理,使家庭能够有效地组织生产、实现代际繁衍,毕竟人口资源和经济实力对一个国家往往意味着最高利益。由此,家庭和国家连接,社会呈现家、国两级结构。

当代家庭是“个人主义化的”,个人主义化的家庭不免要走向“多元家庭”的发展方向。每个人都是一个不同的个体,个人主义化的发展强调每个人异质的一面,而且这种人和人之间的不同在逐渐扩大,多元从另一个角度理解就是差异。涂尔干认为,“家庭的运行取决于社会形态学:家庭共产主义的衰退,换来的是个人主义在家庭中的兴盛;‘家庭成员的个性’越发从家庭整体中脱颖而出。”②[法]弗朗索瓦·德·桑格利:《当代家庭社会学》,房萱译,天津人民出版社2012年版,第7页。每个人的想法迥然相异,个人主义家庭兴盛的背后是每个人自我行为的张扬,自由价值得到较大承认和尊重。因此,现代家庭,并不是主要由以前那种较为稳定的形态构成,而呈现一种多元化样态,如今我们正处于这种变迁过程中,且这种变迁会在一定的时空范围内继续进行。在传统家庭向多元化家庭进化的过程中,家庭稳定的、单一的三角模式将被打破,小家庭仅仅是多种家庭模式的其中一种样态。不少西方学者,包括古德在内,③古德认为“随着一个社会现代化进程的深入,扩展的亲属关系纽带将被弱化、传统的家庭形式将变得更为松散,核心家庭将成为独立的亲属单位,这些变化必然导致代际(尤其是亲子)之间凝聚力的相应削弱”。参见杨菊华、李路路:《代际互动与家庭凝聚力——东亚国家和地区比较研究》,《社会学研究》2009年第3期。均是“家庭现代化”理论的支持者。在美国④一项对美国家庭变迁的研究认为,美国婚姻家庭发生了不同以往时代的重大变迁:离婚率的增高、单亲家庭比例的上升、儿童贫困化的加剧、非婚同居的普遍、同性婚姻的合法化等经验的事实都表明,婚姻家庭受到了猛烈的冲击。参见陈璇:《走向后现代的美国家庭:理论分歧与经验研究》,《社会》2008年第4期。、中国⑤对中国家庭的类似研究也证明了这一规律:中国家庭结构不断趋于简化,已呈现出核心家庭为主,扩展家庭和单人家庭补充的格局,研究还发现中国家庭户的规模正在不断缩小,并远低于其它亚洲发展中国家。参见胡湛、彭希哲:《家庭变迁背景下的中国家庭政策》,《人口研究》2012年第2期。均有实证调研进行佐证。

家庭暴力被定义为家庭范围之内或者家庭成员之间发生的暴力行为,那么“家庭”和“家庭成员”是需要首先厘清的基本概念。从动态的角度观察家庭无疑更为明智。因为,研究结果表明,无论在东方社会还是西方社会, “多元化”的家庭正是当前家庭所面临的现实状况, “家庭”这个语词相对以往的任何社会,具有了更丰富的内涵,也就决定了“家庭暴力”的主体范围不可过于狭窄。既然家庭的形式包括独居、不育、离异、单亲、多父母、同居等多种形式,那么立法有可能需要把以下几类关系纳入家庭暴力的主体范围:其一,家庭的概念可否超越婚姻关系,其它亲密关系之中发生的暴力行为算不算家庭暴力,这样的关系包括恋爱关系、同居关系等;其二,家庭的概念可否超越时空,前配偶、前同居者、前恋人之间发生的暴力算不算家庭暴力;其三,家庭的概念可否超越性别,同性同居者、同性恋人之间发生的行为算不算家庭暴力;其四,家庭的概念可否超越家庭的一般形式,生父母与养子女、未获得直接抚养权的父母与子女之间发生的暴力算不算家庭暴力。

表3 征求意见稿与正式稿的对照答案

三、《反家庭暴力法》主体范围的立法完善

(一)《反家庭暴力法》主体范围的立法不足

据上分析,征求意见稿与正式稿对家庭暴力主体范围的确定,均围绕家庭成员这一核心概念,并结合家庭成员判定的重要要素进行,重视共同生活的事实,令人称道。但无论是征求意见稿的失之狭窄,还是正式稿的失之模糊,都体现为对家庭现代化的变迁缺乏必要的回应。虽然从表3看来,正式稿对于主体范围可能做了一定范围的扩大,但仅具有参照适用的效力,所以这样的扩大毋宁说只是一种可能性。立法对主体范围的规定仍然面临以下不足:

第一,微观来说,正式稿最大的亮点是将同居关系纳入法律保护的范畴,但这样的保护仅仅是一种可能性,且我国缺乏必要的立法衔接,势必在适用上大打折扣。家庭成员以外共同生活的情形,如果以立法狭义的角度理解家庭,则是指除法定婚所形成家庭之外其它亲密关系,主要指同居关系,包括异性同居以及同性同居。对于异性非婚同居,虽然我国并未存在异性伴侣法,但社会一般观念已较宽容,而立法也并不排斥对这样的关系进行调整,例如《最高人民法院关于人民法院审理未办结婚登记而以夫妻名义同居生活案件的若干意见》第10条规定,解除同居关系时,同居生活期间双方共同所得的收入和购置的财产,按一般共有财产处理。故《反家庭暴力法》有可能将异性非婚同居纳入规制的范畴,鉴于其参照适用的效力,主要取决于法官的自由裁量,是否选择进行规制。对于同性同居,社会观念接受仍需假以时日,且无相关立法,即使类推同性同居关系属于家庭成员以外共同生活的情况,法官也更倾向于选择不适用《反家庭暴力法》。

第二,从宏观来说,立法文本对家庭现代化变迁缺乏回应,将不利于对弱势群体,尤其女性进行保护。根据实践调研的结果:女性主要为家庭暴力的受害者。根据中国社会科学院发布的《1995到2005年:中国性别平等与妇女发展报告》表明,“在中国2.7亿个家庭里,约30%存在不同程度的家庭暴力,实施暴力者有九成是男人。”①于东辉:《〈家庭暴力防治法〉立法建构的思考》,《法学杂志》2007年第4期。根据陈苇教授2014年出版的最新实证调研成果,对重庆、吉林、湖南、海南、贵州、云南6个省份的家庭暴力防治情况做了抽样调查发现,任何一个省的样本中,丈夫侵害妻子的情形远多于妻子侵害丈夫的情形,比如在重庆市,2008-2010年法院受理的共计1276涉及家庭暴力的案件中,丈夫侵害妻子的占86%,妻子侵害丈夫占5.5%,其他类型侵害对象所占比例均不足6%;在对妇联处理的涉及家庭暴力的情况进行抽样统计时发现,2009-2010年共计368件纠纷中,受害者绝大多数是女性,比例高达97.6%;在对司法所处理涉及家庭暴力的125宗案件研究发现,男性施暴者占绝大多数,为81.6%。①参见陈苇:《我国防止家庭暴力情况实证调查研究——以我国六省市被抽样调查地区防止家庭暴力情况为对象》,群众出版社 2014年版,第 15、29、39页。其他几个省的情况均与此类似,妇女主要是家庭暴力的受害者已无争议。大部分家庭暴力中的受害女性深陷“循环怪圈”(受虐妇女综合症),经历家庭冲突-暴力发生-选择宽容,施暴者行为不了了之,女性难以摆脱这种受害状态。②See Kumaralingam Amirthalingam. Women's Rights, International Norms, and Domestic Violence: Asian Perspectives. Human Rights Quarterly, Vol. 27, Issue 2 (2005), pp. 683-708.所以,在家事法立法中,即使如同《反家庭暴力法》之类的特别法,也无法不对女性的利益进行特殊对待,具体到《反家庭暴力》的主体范围,应该考虑在可能的范围之内稍作扩宽;毕竟,国家的公权力干预和介入有助于改变女性的弱势地位,以及女性相对男性实质不平等的地位。

此外,如果不能够准确定义家庭暴力的主体范围,将会产生牵一发而动全身的社会效应。家庭暴力现象有可能对社会造成直接或者间接的应对成本:直接成本比如健康医疗支出和其它公共服务负担,刑事诉讼占用的司法资源等;间接成本比如因为家庭暴力而引发的缺勤、身体疾病等等。③See Helmut Kury and Ursula Smartt. Domestic Violence: Recent Developments in German and English Legislation and Law Enforcement. Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 14, Issue 4 (2006), pp. 382-407.这些费用的支出相当惊人,公共利益的理论能够为国家干预提供正当性。因此,德国、英国等发达国家进一步加强对家庭暴力的公共介入,比如通过法院或者警局签发相关禁令或者保护令的形式阻止受害者和施暴者进一步介入,我国的反家暴立法也借鉴了此种做法而出台人身安全保护令,如果主体范围过窄则保护力度不足,公共利益间接决定了家庭暴力的主体范围。

(二)《反家庭暴力法》主体范围的修正建议

应该在正式稿的基础上进一步扩大家庭暴力的主体范围。在《反家庭暴力法》出台之后,此法对于“家庭成员”的定义有可能成为反家暴立法主体范围唯一适用依据。不仅由于《反家庭暴力法》特别法的性质,也由于我们无法从其他法律、规范性文件中推知家庭暴力的主体范围。据学者的研究,这样的法律包括三种类型:一是直接规定家庭暴力的法律、法规,比如《婚姻法》及其司法解释,地方“反家庭暴力条例”;二是明确禁止家庭暴力,但未作详细规定的其它相关法律,如妇女、未成年人、老年人的专门保障法;三是其它规范性文件,虽然对家庭暴力做了详细的固定,但不具有法律的权威效力。这三种类型的立法均存在主体范围不明确的问题,直接导致了司法实践中认定标准不统一。④参见夏吟兰、林建军:《家庭暴力防治法制度性建构研究》,中国社会科学出版社2011年版,第80页。无论从家庭的变迁还是弱势群体的保护,当今立法均以对主体范围的规定进行进一步完善。

有两种路径,一种是直接予以修改,借鉴美国等国家的做法,尽可能扩大家庭成员的主体范围;另一种是采用直接列举的方式规定最需要保护的家庭成员的主体范围,这里可以采用不那么宽泛的定义,再采用拟制技术将保护的范围给予一定程度的扩展。

目前,采取后一种方式是更为理性的做法:其一,纵观世界上其他国家关于家庭暴力主体范围的界定,英国、美国、新西兰等西方国家对家庭的概念持较为开放的态度,将家庭成员定义的范围尽可能扩大,很多发展中国家比如巴西、印度尼西亚等也纷纷仿效,因此“从国际立法的大环境来看,恋爱、同居等亲密关系纳入反家庭暴力法的防控范畴是得到共识的”。①陈苇:《我国防止家庭暴力情况实证调查研究——以我国六省市被抽样调查地区防止家庭暴力情况为对象》,群众出版社2014年版,第81页。即便如此,韩国、日本等国家也采取了较为谨慎的立法方式,家庭成员的范围相对狭窄,在深受儒家文化影响的地区,家庭私域、家庭自治、男尊女卑的观念慢慢消退仍需时间,我们无法不重视这种传统文化对于立法的作用力。其二,我国的立法进程相对比较滞后,对于同居关系等其他亲密关系尚未进入立法。有学者担忧如果将前配偶以及具有或曾经具有恋爱关系、同居关系者均纳入家庭成员的范围,是否与中国国情、现行立法衔接以及公众的接受程度相脱离。②参见夏吟兰:《家庭暴力概念中的主体范围分析》,《妇女研究论丛》2014年第5期。

在正式稿的基础上进一步调整家庭暴力的主体范围,建议遵循以下思路:正视“家庭”变迁的社会背景,将家庭成员范围尽可能地予以扩宽;将经济因素作为重要判断依据,将距离经济因素较远的关系予以排斥,将家庭成员范围进行一定程度的限缩;将特殊家庭成员的利益纳入考虑范畴,其中最需要对女性的利益进行关怀,从而验证排斥出来的关系是否从根本上碍于女性权益实现,对家庭成员范围进行微调,或扩张或进一步限缩;结合本国立法进程与民族文化特征,将无争议的家庭成员的范围予以列举式的规定,将存疑的但仍然需要迫切保护的主体“视为”家庭成员进行保护,采用拟制技术缓解立法、社会现实、国际立法潮流之间存在的紧张关系。建议调整主体范围如下:

“本法所称家庭成员,包括配偶、父母、子女以及其他共同生活的近亲属;

前配偶之间、曾为直系血亲、现有或者曾有同居关系(以配偶名义)、现为或者曾为直系姻亲、具有家庭寄养关系的人员之间的暴力行为,视为家庭暴力。”