对雷佳博士毕业音乐会及其衍生内涵的学科信息解读

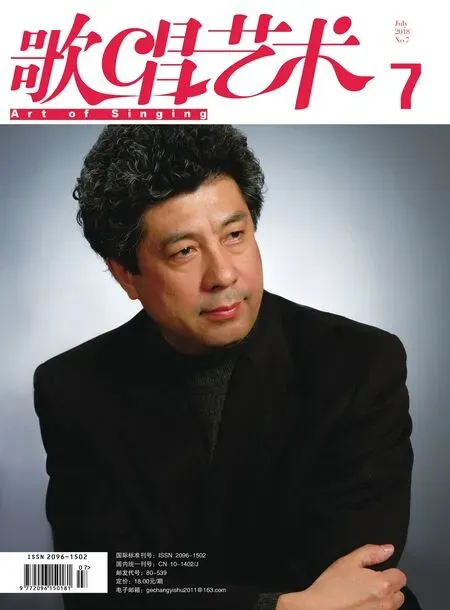

于贵祥

雷佳博士毕业音乐会的演出已经过去有一段时间了,但其精彩的现场效果及背后的感人故事,尤其是丰富的学科建构内涵却历久弥新,越来越清晰、强烈地堆积上来,在笔者的脑海中浮现。确实,即便抛开其广泛的影响和轰动一时的现场效果不说,单从理性角度来看,这场音乐会也不是一场普通的音乐艺术活动,而是中国民族声乐发展史上的大事件,甚或会成为民族声乐发展历史上的一个重要节点,被记录在册。同时,因其广泛的影响力、号召力,它也成为我国文化建设、社会文化生活中可圈可点的一个有着强烈符号意义的大事记。

从个人角度来讲,笔者喜欢雷佳,不仅仅因为她技术全面、能力超群、人气蒸蒸日上,又有一个民族声乐艺术标杆式的导师;更重要的是,她对美的感知让人敬佩,常常能触及人的灵魂。不怕您笑话,看电视剧只为听片尾曲的恐怕只有我一个,就因为片尾曲是雷佳唱的山西民歌《桃花红,杏花白》牢牢地牵住了我的心。那份柔美、那份真情,和着清纯与雅致,直击人的心灵,让人如饮琼浆、欲罢不能。一首歌尚且如此,这样一场“高大上”的独唱音乐会,如何能不让人心潮起伏呢!

让我们先来梳理一下音乐会的基本流程。时间:2017年6月13日晚7点半;地点:北京音乐厅。这是雷佳博士学习阶段学业汇报系列音乐会的第三场,内容为艺术歌曲、中外歌剧选段、创作歌曲,是继前两场整部歌剧演出后的综合汇报。音乐会以中国艺术歌曲与古曲拉开帷幕。从节目单可以看出,这部分曲目不仅达到十首之多,更跨越了从纪元前到清代漫长的历史时期,凸显了雷佳深厚的传统文化学养,以及对艺术歌曲和文人琴歌的推崇。随后,作品风格突变,直接进入西方古典音乐领域。在这部分,雷佳先后演绎了艺术歌曲和歌剧咏叹调共三首作品,淋漓尽致地呈现了她四年来声乐技巧的全面提升,以及娴熟的嗓音戏剧性表达和驾驭能力。之后,她返回中国作品部分,跳入现代,向观众展示了她成功塑造的多个中国歌剧角色的唱段,最后以向时代致敬和献礼的创作歌曲,圆满地结束了整场音乐会。

首先,我们看到,对于中国艺术歌曲和古曲的诠释,已不再是音乐会的点缀,而是占据了相当的分量,这无疑强化了经典文化在民族声乐艺术中的地位。这样的安排,显然触及民族声乐文化定位的问题,正本清源地理顺了民族声乐的血统。窃以为,古曲和艺术歌曲之于中国民族声乐,如同宗教音乐之于西方古典音乐一样,是根基所在、文化血脉所在。这样的传承,会让民族声乐濡染中国文人的气质、带上历代先贤的仙风道骨,会使民族声乐更深地植根于优秀的传统文化中,使其拥有中国古典艺术的高雅、清丽与出淤泥而不染的洁净和飘逸,形成高贵的气质和脱俗的品位,从而确立充盈、完满的古典意味的精神气质。把中国艺术歌曲和古曲作为民族声乐的主干“文脉”,是历史的抉择,是现实的需要,是民族声乐文化品质的提升和确立,是该领域中理应携带的民族文明风范内涵,是其屹立于世界民族艺术之林的独特魅力所在。

其次,对西方艺术歌曲及歌剧咏叹调的演唱,雷佳以点带面,选取了三首非常有代表性的作品,它们分别代表了西方艺术歌曲及古典主义、浪漫主义时期歌剧的精华,其符号意味同样清晰、明确。谈及于此,就不能不提及另一位同样响当当的民族声乐歌唱家的名字—吴碧霞,她也是深受人们喜爱和推崇的优秀歌唱家,她在西方声乐艺术上付出了巨大的努力,并且取得了骄人的成绩。只是从立论于民族声乐的观点来讲,她走得过远,离开了民族声乐表现的应有范畴(请正确理解,笔者并非说她的民歌唱得不好,而是说她完全进入了为表达西方音乐而创作的领域)。而我们看到,雷佳所做的努力的目的是要人们知道,论及歌唱技术,民族声乐与美声唱法是没有任何矛盾,是相通的,是同为人类而别无二致的不可割裂的同一机能的相同实现。如果说它们存在差异,不过是不同文化特征所形成的价值趋向和审美取向让音乐所呈现的风格产生了区别,形成了各自独特的韵味和表达程式而已。二者绝无高下、科学与否之分,以及谁应该向谁学习的浅见,是同为古典主义对美的一致追求。其实,明代著名音乐家魏良辅在五百年前就已清楚、简洁地交代了这一观念,“字清、腔纯、板正”不正等同于“Belcanto”吗?!至少,以今天中国人的视野和认知能力完全可以这样理解。荀子早在两千多年前就提出了“不全不粹之不足以为美”的充盈而完满的美学观点。这才是雷佳演唱西方艺术歌曲和歌剧咏叹调的意义所在。如果我们走得过远,就可能模糊、甚至破坏民族声乐应有的艺术架构,永远也没有自己,只是西方艺术的影子而已。

再次,需要提及的是,这场音乐会给了我们一个特别大的启示,即民族声乐艺术家应该如何炼成?当你看到音乐会节目单的时候,不可能不被寄语和致辞中那些淳朴真挚的话语所感动,不能不被一对师生那拳拳之心所温暖、激励,不可能触摸不到她们教与学的心路历程和呕心沥血的真诚付出。更显见的是,寄语和致辞对雷佳博士阶段学习轨迹的铺陈,让我们看到了民族声乐艺术家成长路上的辛苦和艰难,看到了雷佳在几年的博士学习阶段,不只是在学唱歌、学技术,更是在艺术修养、舞台表演、生活体验、人生感悟等各个层面进行着海量的积累。

联想前两场歌剧的演出及后续的民族民间作品音乐会,加上本场音乐会节目单上包含四十首作品的个人曲库,我们读到的信息是,只有具备全面的技术能力和艺术跨度,才能成为民族声乐歌唱家,仅靠几首小曲儿是配不上这个称谓的。民族声乐歌唱家应如同一块巨大的海绵一样,吸收、消化各种有益的养分,不但要秉承中国传统文化的良好基因,同时能够触类旁通、兼收并蓄、博采众长、融各种文化精华于一身,确立自己深厚的底蕴、独特的风格、强大的艺术感染力,以及时尚性特征并与时俱进。如果说民族声乐受教于西方声乐艺术观念秩序,具体的内容和实施标的应该是如上内容,而非孰是孰非、科学与否的纷争,况且艺术从来不是用科学可以衡量的。

其实,这样的价值取向,早在彭教授自己的硕士毕业音乐会上已然传递出来了,或许当时人们并不能清晰领会,但却打下了良好的伏笔。正是这样的选择,从20世纪80年代开始,彭教授开创了民族声乐发展的新纪元,使民族声乐艺术的表现力达到了前所未有的高度,受众接受程度一时无二,并且独领风骚二十年有余。她演出的歌剧《白毛女》曾经风靡全国,笔者有幸亲历了在哈尔滨的现场演出。唱功自不必说,其无可挑剔的表演、高度契合戏曲规范的舞台调度,让我们这些戏曲出身的人都佩服有加。显而易见,雷佳的艺术求索之路,清晰地雕刻上了其导师的艺术经历、学术视野、文化胸怀和人文情怀,深受导师价值观的影响。虽然笔者不是声乐理论家,更遑论音乐学家,不能更系统、更准确、更理性地梳理出民族声乐全面、深刻的哲学、美学的学科内涵,但却看得出她们这样的努力,对民族声乐在实践角度确立理论基础和学术架构做出了不可估量的贡献,这场音乐会及其衍生内涵充分显露和实现了如上内容。

回溯民族声乐的发展历史可知,民族声乐是在原生态艺术和戏曲的双重滋养下逐渐成长的。虽有“土洋之争”的过程,也经历了趋向“靡靡之音”的审视和批判,在繁盛的时期亦产生过布满危机的“千人一声”和“娱乐至上”的诟病,而这一切“摔打”和“揉搓”,却使得民族声乐与传统相对接、与世界潮流相碰撞、与时尚相融合,铸就了强大而又生机勃勃的旺盛活力。随着雷佳博士音乐会的落幕,清晰地勾勒出了民族声乐丰富的实践标的、完备的学术架构和丰盈的审美规范,宣告了民族声乐艺术理论体系的完整成型。

但是,无论如何,不管是立世为人,还是做学问、搞艺术,价值观念的确立是根本。真正带给笔者强烈思想冲击的,是彭教授在音乐会寄语中的一句话:“艺术比拼到最后,即是做人。”这才是雷佳博士音乐会的核心、艺术追求的核心,是彭教授学术架构、教学体系的核心。纵观整场音乐会,处处看得见价值观的宣讲,即便简单扫视过曲目单,你也能看得见策划者内心的追求。像《哈利路亚》的选取和演唱,其符号意义显然非同寻常,让人不由想起彭教授硕士毕业音乐会的场景。二十七年后再次唱响,它所传达出的信息,恐怕绝非单单是技术追求的承接、交托,势必包含着价值理念、艺术态度、审美取向的内在传递。彭教授近乎一生的持守和对作品的信仰意味,呼应着寄语和致辞无声地提示着雷佳,艺术家应具备良好的艺术信仰,并坚定持守,而且需要穷其一生追求才行。“十年树木,百年树人”,是导师寄语的第一句。做好“人”而后做好学问,这样的良苦用心,恐怕绝不仅仅是对雷佳个人的寄语,相信每一个年轻的艺术家和音乐爱好者或多或少都会感受到劝勉和冀望。艺术的本质反应的是人心,是人类对真善美孜孜以求的体现,是人性的光辉所在,正如罗曼·罗兰所言,“是在世界的废墟之中一种永恒精神的绽放”。先成为人,而后成为艺术家,成为民族声乐的歌唱家,这才是民族声乐艺术家成才的路径,才是民族声乐创作出伟大艺术作品的根基。

人们常说“文如其人”,对歌唱家来说,“歌如其人”亦所当然。歌唱家的嗓音反映了其艺术理念、学术修养、文化志趣、道德操守和价值取向。没有良好的理念、缺乏对崇高与纯粹的追求,艺术就很难称其为艺术,同卖手艺、耍把式别无二致。笔者此言绝无贬低普通人之意,每一种职业都是由普通人托起的,但集大成者的流芳无不蕴藏着丰厚的专项操守和人格品德内涵。歌唱家的嗓音,传达的是音乐艺术所蕴含的美、爱、善良、宽容与和谐,是在讲述人间最美的故事。其所进行的创作是为了感染人、影响人,甚至引导时代焕发出应有的光彩,而绝非用优美的旋律彰显自己、炫耀自己,把漂亮的嗓音当作实现自己明星梦、发财梦的武器。如果在一场音乐会中,演员、观众都只想着、盯着唱大歌、唱高音,无疑是荒谬的,它所映射的绝不仅仅是剧场里那么一点点小的偏颇,而是透视着整个社会价值谱系里的流毒,是社会生活、群体观念不良习气的缩影,是相互影响、相互转化、沆瀣一气的体现。雷佳的这场音乐会,无疑为艺术空气的净化刮起了强劲的正义之风,干脆利落地解答了歌唱家的地位、作用及观众艺术赏析态度等这些基本观念的价值取向问题。

伟大的教育先驱陶行知先生指出:“千教万教,教人求真,千学万学,学做真人。”这也非常好地佐证了彭教授为音乐会所写的寄语,让民族声乐学习者谨记,艺术的本质是学习做人的功课,是每一个从业者理应持守的基本准则。推而广之,这样的价值操守不仅适用于民族声乐学习者,也应成为一切艺术工作者持守的规范,甚至说,它应当成为全社会各个领域人们共有的价值取向。如果每一个人在人生路上都透过自己的学业、工作去探寻真理,发现美、感知爱与温情,那么,社会的公平、正义,人与人、人与自然的和谐、美好,势必将时时充盈于这个星球。

对于艺术家来说,除了学会做人之外,时常存疑、带着证伪的思考,是理应具备的思想品格,是其精益求精、不断进取的法宝。正如雷佳在音乐会致辞中所言:“博士毕业,仅意味着一段学业的完成,更喻示着崭新求索的开始。”这样的认知观念如何能不成就一番大事业呢!如何能不让一众爱她的粉丝对她的艺术创作饱含期待呢!从某种意义上来说,彭教授和雷佳师徒的作为,如同工匠精神一样,是一位职业歌唱家的专业态度、正常修为。音乐厅“清口”演唱,标志着民族声乐演唱技术成熟、完善的程度,是向国际标准接轨、看齐的努力,而在西方这是古典歌唱艺术家的职业常态,过度褒扬则显得短视、浅薄,会成为笑柄。

民族声乐虽然只是人类文化长河中的涓涓细流,但却需在多年的实践发展前提下,认真地进行理论总结和学科体系的梳理和建构,这是笔者书写本文的原初动力。如果没有强有力的理论作为支撑,一个学科的结构体系就可能无法完整,就会不断地偏移,甚至渐次流于偏颇。没有了稳定的理论根基和确定的审美意象,其去向恐无法界定。恰逢这样一个良好机缘,是时候进行探讨和总结,给民族声乐确定出清晰准确的学科定位了,故不揣孤陋、浅薄之言,如能引学界争鸣,或成大统,岂不美哉!免得总是摸着石头过河,常陷深浅不一、状况迥异的尴尬。