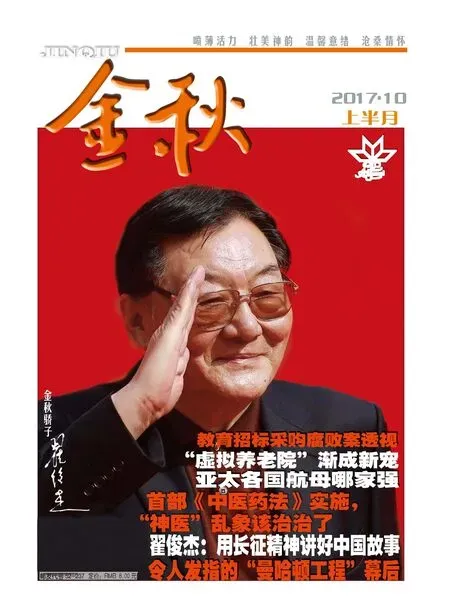

翟俊杰:用长征精神讲好中国故事

文/光明

古典诗词让我从另一个角度理解电影

1941年,我出生在河南开封一个书香人家,我的祖母是中国传统的劳动妇女。在夏天乘凉的晚上,她经常给我讲《杨家将》《包青天》《鲁智深倒拔垂杨柳》《杨志卖刀》等中国传统故事。我的祖父是女子师范的国文教师,我4岁就开始跟着祖父学习背诵古文,《孔雀东南飞》《木兰辞》《岳阳楼记》等大量古代文学经典都是那个时候记下来的。70年过去了,这些古代经典我现在几乎还能倒背如流。受家庭教育的影响,我一生都对优秀传统文化深深地着迷。

从事电影拍摄工作后,我发现,中国古典诗词里就包含了很多电影元素。比如“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,宛如一个镜头融入另一个镜头的“叠化”效果;“欲穷千里目,更上一层楼”,恰似电影中“升”的镜头运用;几乎人人能口诵的“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”,简直就是一个微型电影分镜头剧本,短短四句诗,把构图影像、光调色调、情境气氛、人物感情乃至一种淡淡画外之音都勾画出来,极其形象、准确、传神。电影是个舶来品,来到中国才100多年,而中国古典诗词中所蕴含的电影表现手法,我认为是一种“艺理相通”,这种“艺理相通”是联系文艺领域各个门类的共同纽带,值得好好学习借鉴。

战火洗礼让我更加懂得感恩和责任

1958年,我揣着一厚本祖父抄写装订的文摘,考入河南人民广播电台学习无线电专业。1959年,我参军当上文艺兵,挎包里装着斯坦尼斯拉夫斯基的《演员自我修养》,奔赴遥远的喜马拉雅风雪高原。我经历了中印边界自卫反击战。战场上,文艺兵也要参与掩埋烈士、押送俘虏、站岗放哨。需要演出时,我们就在雪地、草原、哨所、阵地为藏族同胞和战士们表演节目。晚上,我们就在羊圈、牛圈、马厩、汽车轱辘底下,裹着军大衣,把帽耳朵放下来,躺在地上睡觉。第二天早上起来,眉毛和帽檐上都覆盖着一层白霜。

印象最深的是,有一次我们远远看到一股浓烟飘上天空。大家摸索着前进,走近才发现,浓烟是边防五团副团长乘坐的小吉普车燃烧产生的,车已经被烧得不成样子,不远处土丘上有很多弹壳,副团长他们被敌人伏击牺牲了。敌人把油箱中的油泼到车上,点燃了汽车。当时我们没有像现在影视剧里表现的那般嘶吼、嚎啕,但每个人都对敌人充满仇恨,保卫祖国边疆、为战友报仇的决心在每个人心里涌动、激荡。

再后来,我考取解放军艺术学院,毕业后被分配到解放军报社做记者、编辑。我常深入部队最基层,和战士们一起坐潜艇入深海,乘飞机上蓝天,进一步加深我对军队、对国防的理解。1976年,我成为八一电影制片厂一员。当时八一厂有很多名家名将,比如著名编剧徐怀中、史超、黄宗江、陆柱国等等,和他们接触,哪怕只是平常聊天,我都感到大有收获。

这些经历都是生活赋予我的积累,为我以后创作打下坚实基础。我感恩生活,感恩部队,感恩这个伟大时代,也更明白自己的责任。

三拍长征是我最大的骄傲

战争题材电影是电影一个重要类型,我一直钟爱于这个题材,先后拍摄《血战台儿庄》《七战七捷》《大决战》等。值得一提的是,我曾经三次拍摄长征电影,每次拍摄都力求做到:创新、突破、超越。

第一次拍长征,是30年前的电影《金沙水拍》。我试图通过讲述长征途中毛泽东及他身边人的故事,营造一种悲壮色彩。影片一开始就是毛泽东和贺子珍在长征路上生了个孩子,他们忍痛将孩子寄托在老乡家。同时,贺子珍的小弟贺敏仁也参加长征。贺子珍为掩护战友身负重伤。贺敏仁心疼姐姐,跑到寺庙拿几块铜板买酥油,想给姐姐补充营养。但是铁的纪律不允许这样,最后贺敏仁被执行枪决……我认为,重大历史题材电影,绝不是战史简单描述,而是在历史资料基础上的艺术加工。

第二次拍长征,是20年前的电影《长征》。我选择诗意化的表现风格,全景式地展现波澜壮阔、悲壮感人的岁月。音乐上,我采用“声画对立”手法,惨烈的场面出现的是凄美的《十送红军》歌曲,我还把这首歌最后一句词做了改动:“问一声亲人红军,此一去西征何时才回还?”绝大多数战士在长征途中倒下,永远回不来了。这种“声画对立”引起人们丰富的艺术联想,更加感人。战争年代,红军服装都是磨破肩头、肘、领子。拍摄时,我们对服装补丁、颜色及汗渍、污渍也都反复推敲、精心处理。我还要求全体演员减肥,要研读长征历史资料,这都是为了还原历史真实。当时,演员选择上,我希望塑造一个新的毛泽东艺术形象,经过反复思考,我请唐国强第一次饰演毛泽东。为演好这部戏,演员们都付出很多艰辛努力。

第三次拍长征是前些年的电影《我的长征》。这次,电影男主人公是位十几岁的红军小战士,他的父亲、姐姐、姐夫、战友、连长都在长征不同阶段倒下,他历经艰难困苦磨炼,最终成长为一名优秀战士。影片通过小战士视角,反映长征路上若干重大历史事件。我认为,这实际上是一部红军战士成长史,更是长征精神的集中体现。

这三部长征作品的创作过程,实际上是我自己理解和发扬长征精神的过程。创作出思想性、艺术性、观赏性三者有机统一的艺术作品,是我的职责。去年是红军长征胜利80周年,我还有意四拍长征故事。我曾多次到井冈山、瑞金、兴国、于都等革命根据地采风,我希望多深入实地,能够获得更多灵感、更多故事,实现创新突破、超越前作。

“带着”母亲去拍电影

在拍电影《大决战》前,我父亲已经病重,我在临出发前给他磕了个头。父亲说,忠孝不能两全。母亲说,公家的事多小也是大事,家里的事再大也是小事。我听了父母的话很感动,洒泪出发。到达拍摄地,我连续收到家里发来三封电报:“父病重速归”“父病危速归”“父病故速归”。组织批给我三天假,让我回去送送父亲。父亲遗体火化,我把一点骨灰放在小盒子里随身携带,晚上放在枕边。我一直珍藏父亲生前给我写过的几幅字:“待人以诚,于己坦荡”“艺海奋游,事业成功”“百善孝为先”。

父亲去世,我更加珍惜母亲健在的日子。早年母亲行动方便的时候,我为了多陪伴母亲,每次拍戏都会自掏腰包“带着”母亲。老母亲来到拍摄地,就跟我睡一个屋子。母亲睡大床,我在房间支张小床睡。我在拍摄现场指挥,母亲就坐我旁边观看。我的分镜头剧本,母亲是第一读者,有时她会跟我说:“这个镜头,好像不应该用特写,用近景比较好吧?”每当看到母亲健康地陪在自己身边,就是什么话都不说,我也是心安的。

因为对父母的孝行,我被评为第一届中国演艺界“十大孝子”。我经常告诫儿女:孝道是中华民族尊奉的传统美德,不孝之人不可交。孝道已经深深融入我们一家人的血液。我的儿子翟小兴也当选第四届中国演艺界“十大孝子”。

拥抱生活才能拥有好故事

文艺工作者不能高高在上,只有深入基层、深入生活,才能获得最真实、最动人的故事。我曾到赣南红色苏区采风,听说一位老奶奶的故事。这位老奶奶和丈夫结婚第二天,丈夫就随红军大部队长征了。后来,她的丈夫牺牲在长征路上,但老奶奶坚信丈夫一定会回来,一直等待丈夫回来,直到去世。我亲自参与这部专题片编写录制,并给这部片子起名《红土地上的望夫石》。老奶奶盼夫归的形象、凝固的眼神,就像红土地上伫立的石刻雕像。这个故事从生活中来,如果不是深入基层,可能连片名都想不出来。

我拍军事题材电影时,经常告诉演员,把时髦的名牌服装都脱掉,换上戏服,不管是扮演八路军还是红军,都要实地体验艰苦生活。真正接触环境,强烈反差本身可以让演员更加理解、更加靠近所扮演的人物。

很多人问我,对年轻导演、编剧、演员有怎样的期望?现在国家各方面都取得令人瞩目的成就,我期望年轻一代影视工作者,能真正坚守中华文化,热烈拥抱现实生活,同时汲取先进电影艺术理念,把国产电影、电视剧拍得更加精彩,不但服务于祖国和人民,而且能够更好地走出去,向世界艺术化地讲述我们中国的精彩故事。