基于耦合模型的区域物流供给和需求协调关系研究

——以河南省为例

张亚飞

(郑州工业应用技术学院, 郑州 451100)

作为国民经济的动脉,物流在经济发展中具有不可替代的作用,各国政府和各区域都非常重视物流业的发展。2015年,河南省物流业固定资产投资达到了1 906.61亿元,比2009年增长了226.54%;物流业实现增加值1 809.39亿元,比2009年增长了119.7%。

随着物流业的不断发展,其物流发展模式不合理、供需不平衡等问题越来越受到学者的关注。郭微等研究了“一带一路”沿线主要省份的物流供需问题,为“一带一路”物流业的发展提供了理论依据[1];侯海涛[2]、王啸啸等[3]对河南省区域物流与经济发展进行耦合分析,研究了物流与经济发展的协调关系;杨华兰等采用灰色预测模型对邯郸市物流的供给和需求进行了分析预测[4]。从已有研究成果可知,耦合模型在物流领域的研究中发挥了很大作用。耦合的概念来源于物理学,指两个或多个系统相互作用而相互影响的现象,耦合度则用于测度系统之间相互依赖相互影响的程度。由著名协同专家哈肯提出的耦合协调度概念可以定量描述对象系统的耦合关系强度:如果对象系统之间具有协调关系,则可以实现系统之间搭配得当、资源高效率利用和高水平产出;否则,系统之间相互抑制,难以发挥协同效应[5]。

为了研究河南省区域物流供需协调关系,本文通过分析物流供需的耦合协调度提出针对区域的物流发展建议,以促进河南省物流业的发展。同时,作为一个典型的中部省份,河南省的物流供需协调度的研究成果对其他中部省份平衡物流供需,促进物流业良性发展也具有重要意义。

1 河南省物流供给与物流需求的耦合关系

河南省位于中原腹地,交通便利,受“一带一路”倡议、中原经济区建设以及河南省自贸区设立的驱动,区域物流需求大增,为物流供给提供了发展动力。而物流供给和需求能否协调发展则是影响河南省物流业发展的关键因素。

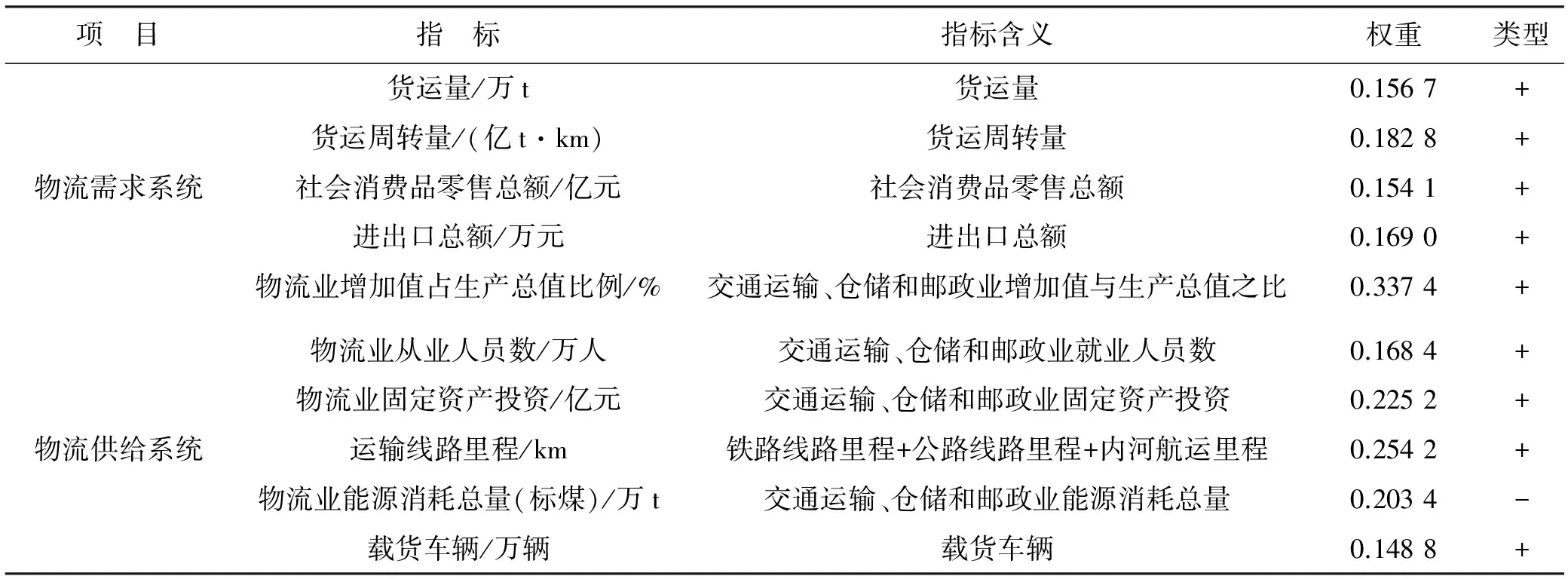

1.1 河南省物流供需系统评价指标体系构建

根据河南省物流业发展的特征,按照科学性、功能性、可获取性、完整性、可比性、非重叠性原则,参照相关研究文献,反复分析论证,构建了表1所示的物流供需系统指标体系,并运用层次分析法,确定了各指标的权重。

表1 河南省物流供需系统指标体系

注:“+”表示正向指标,“-”表示负向指标。

本文收集了河南省物流业2009-2015年供需系统的指标数据(数据来源于2010-2016年的《河南省统计年鉴》),并采用阈值法对各指标数据进行无量纲处理,从而消除指标量纲不同造成的影响。

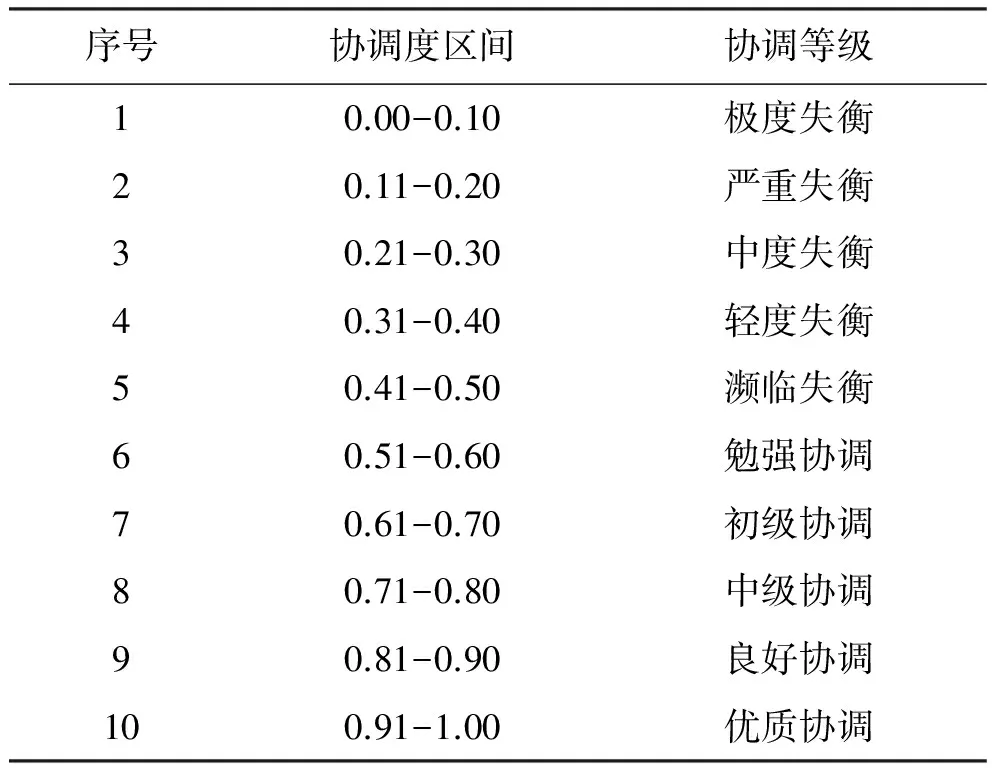

1.2 耦合协调度等级标准划分

为了解物流供需系统间的耦合发展程度,将耦合协调度 从0~1 划分为 10 个区间,每个区间代表一个协调等级,每个等级对应一类协调状态。按照物流供需耦合协调度的大小,在参照张延平等[6]以及廖重斌[7]研究成果的基础上,文献[8]对耦合协调度进行了等级标准划分(见表2)。

1.3 河南省物流供需系统综合评价值及其耦合协调度

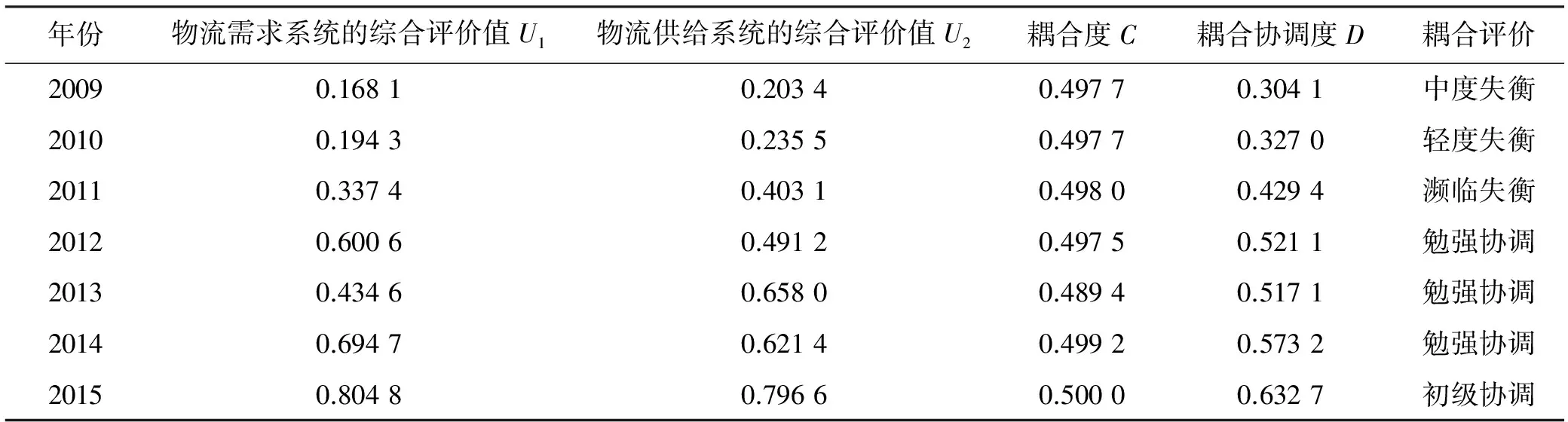

物流供给系统与需求系统拥有不同而又相互作用的指标,可以采用几何平均法和线性加权法来计算物流需求系统的综合评价值U1和物流供给系统的综合评价值U2,采用耦合度模型计算出物流供需系统的耦合度C,采用耦合协调度模型计算出其耦合协调度D[1]。参照表2中耦合协调度等级划分标准进行的耦合评价结果如表3所示。

表2 耦合协调度的等级标准划分

表3 河南省物流供给系统和需求系统的综合评价值及耦合协调度

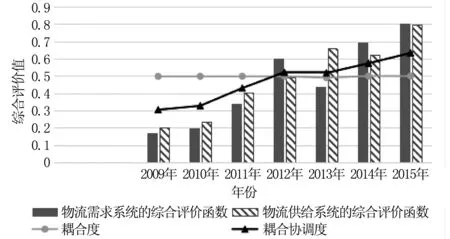

为了更直观形象地展示河南省物流供需系统的综合评价值和耦合协调度,本文根据表3做出了图1所示的柱状-折线图。

图1 河南省物流供给系统和需求系统的综合评价值及耦合协调度柱状-折线图

2 河南省物流供需系统耦合协调度预测

采用灰色GM(1,1)模型在原始数据较少的情况下能够得到满意的预测结果。它具有其他预测模型不可比拟的优势,其预测精度高,可以用于短、中、长期预测。为了研究河南省物流供需系统耦合协调度的发展趋势,本文利用灰色GM(1,1)模型对河南省物流供给系统和需求系统的耦合协调度进行了预测。

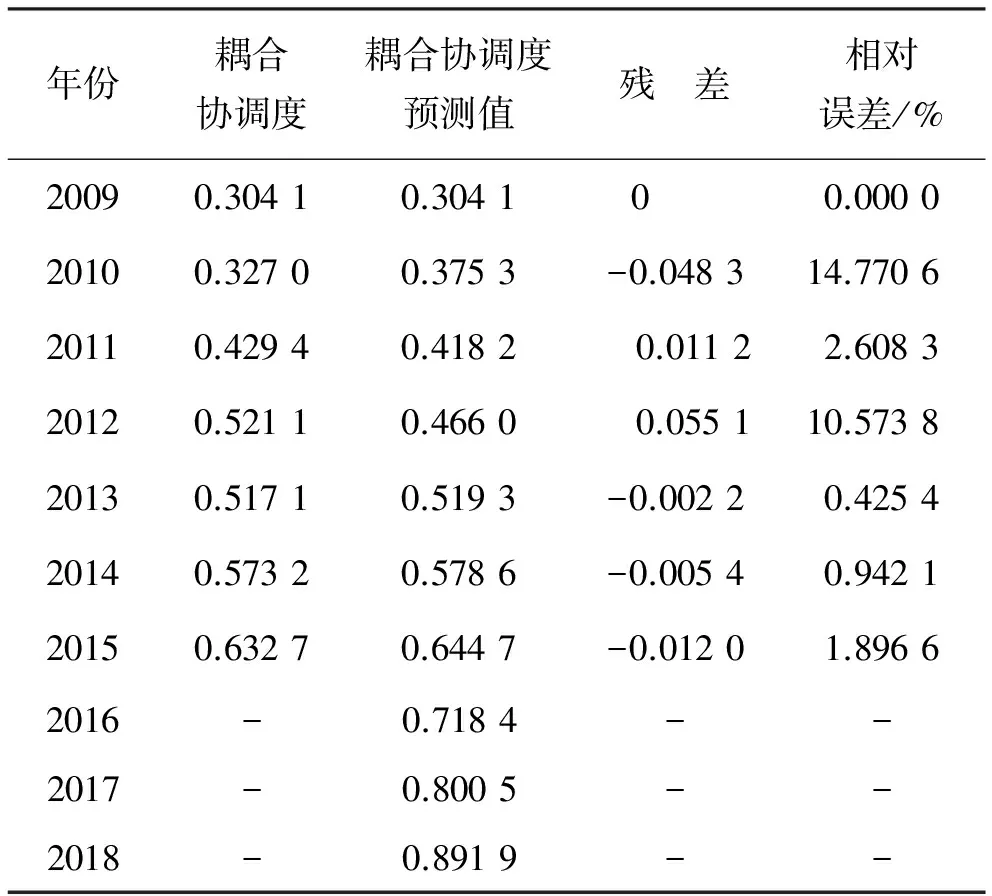

本文选取表3中河南省物流供需系统2009-2015年的耦合协调度数据,采用灰色GM(1,1)模型,对河南省物流供给系统和需求系统的耦合协调度进行预测,并且采用南京航空航天大学灰色系统研究所的灰色系统软件进行数据处理。河南省物流供需系统耦合协调度预测结果如表4所示。

表4 河南省物流供需系统耦合协调度预测结果

注:“-”表示数据暂无。

参照表2中耦合协调度等级划分标准,根据表4中物流供需耦合协调度的预测结果,对河南省2016-2018年的物流供需系统进行了耦合评价,2016年和2017年均为中级协调,2018年为良好协调。

3 分析与讨论

3.1 河南省物流供给系统与需求系统相关性分析

从图1可以看出,在2009-2015年,尤其是从2011年开始,河南省物流供给系统的评价值呈现平稳及快速上升趋势,从2009年的0.203 4增加到2015年的0.796 6;除了2013年(数据统计口径变化的原因),河南省物流需求系统在各种因素的影响下,也表现为持续快速上升趋势,从2009年的0.168 1增长到2015年的0.804 8。河南省物流供给水平和需求水平整体都表现出平稳上升趋势。

对物流供给系统和需求系统综合评价值进行的相关性分析结果如图2所示。从两个系统的线性拟合结果可以看出:拟合精度为0.807 7,物流供给与需求发展水平呈正相关;物流需求系统综合评价值每提高1个百分点,物流供给系统综合评价值则相应增加0.806 3个百分点。

图2 物流供给系统与需求系统的综合评价值线性拟合结果

这说明河南省物流供需系统之间存在很大的相关性,具有耦合互动发展关系[2]。物流供给和需求是相辅相成的,物流企业增加、从业人员服务能力提高,可以满足物流需求的发展;而货运量、货运周转量、物流业增加值、社会消费品和进出口业务的增加可以不断促进物流供给水平的提高和优化。

3.2 河南省物流供给系统与需求系统耦合协调度分析

从表3可以看出,河南省2009-2015年物流供需系统的耦合度一直在0.49上下波动,没有大的变化,这表明河南省物流供需系统为交互耦合的紧密型关系。

排除2013年统计口径的变动,河南省物流供需系统耦合协调度整体呈现稳步上升趋势,从2009年的0.304 1增加到了2015年的0.632 7,增幅约为108%,其等级也从2009年的中度失衡历经轻度失衡、勉强协调达到了2015年的初级协调。这说明,随着河南省物流需求和物流供给的不断发展,两者逐渐从最初的难以发挥协同作用到系统之间搭配得当,实现了资源有效利用,供需相互促进。

2011年9月,中原经济区建设正式上升为国家战略,2013年3月,首个国家级航空港经济实验区正式成立,大量企业开始落户河南,工业和服务业得到长足发展。另外,河南是一个经济大省,2015年全省生产总值37 010.25亿元,位居中西部首位[9]。2015年河南省全年进出口总额4 600.2亿元,同比增长15.3%,增速高于全国22.3个百分点,在全国同比下降7%的大环境下实现了逆势上扬。而全社会消费品零售总额15 740.43亿元,位居全国第五位,经济的发展和商品的流通带动了货运量和货运周转量的增加。依托海关监管区,跨境贸易的交易规模、分拨能力保持全球领先水平,得益于对内对外贸易的发展,从2012年开始,河南省物流需求迅速发展,为河南省物流供给的发展提供了动力。

不容忽视的是,作为一个内陆省份,河南省的物流优势远远不及沿海省份,虽然铁路和公路运输发达,但大宗货物运输与以海运为优势的沿海省份相差太远。相对于长江托起的一条沿江经济带,河南省境内的内河通航里程从2009年的1 267 km仅增加到了2015年的1 514 km,大宗货物的运输更是无从谈起,对物流供给能力的贡献度很低。另外,受传统经济模式的影响,河南省的很多企业依然追求“大而全”、“小而全”的经营方式,如大型的食品生产企业双汇公司和三全公司,企业内部建有完善的供应链,从原材料采购环节到产品销售活动基本依靠企业内部完成,使得大量潜在的物流需求不能有效地转化为市场物流需求[10]。因此,河南省物流供需的协调发展依然阻力重重,两者的耦合协调关系处于初级协调阶段,仍然需要进行优化。

3.3 河南省物流需求系统与供给系统耦合协调度预测

通过比较U1和U2,河南省2009-2015年物流需求系统和供给系统的耦合协调度可以分为3种类型:①U1

由此可知,河南省物流需求和物流供给虽然没有实现完全同步增长,且耦合协调度类型不够稳定,但也没有出现发展严重失衡的现象,基本上处于相互促进,相辅相成,共同发展的局面。

本文采用灰色GM(1,1)模型对河南省物流供需系统的耦合协调度进行了预测。从表4可以看出:从2016-2018年,河南省物流供需系统的耦合协调度预计保持稳步上升趋势,物流供需协调关系正在不断优化。保持目前的物流发展政策,“十三五”期间的2016年河南省物流供需耦合协调度达到0.718 4,实现了中级协调,2018年预计达到0.891 9,进入良好协调阶段。由此可见,目前河南省物流业的发展政策基本上是可行的。

4 河南省物流供给与物流需求协调发展的对策

采用灰色GM(1,1)模型,对河南省物流供需系统的耦合协调度进行了3年的预测。根据预测结果,耦合协调度在“十三五”期间的2018年将进入新的发展阶段,达到良好协调。为了在保持现有增速的情况下继续促进河南省物流供需系统的协调发展,可以制定相应对策。

(1)加强和优化交通枢纽建设。2017年,国家批准设立河南自由贸易区,鼓励河南省利用贯南通北、连接东西的优越地理位置,打造现代化立体物流运输网络。大力推动“米”字型高铁、航空港区、保税区的建设,打造国际化物流集散中心。

(2)重视物流人才建设。努力培养和引进先进的物流人才,发挥人才优势,提高物流服务水平。

(3)合理优化资源配置,提高资源利用率。应加大物流配套设施的建设,建立内陆口岸,加强与沿海城市的合作,促进物流园区的发展,发挥整体优势。

(4)发挥中原城市群、郑州航空港经济综合实验区、河南自由贸易区等政策优势,抓住机遇,尽快融入“一带一路”,促进河南省物流业的迅速发展。

5 结 语

本文选取货运量、货运周转量、社会消费品零售总额、进出口总额、物流业增加值、物流业从业人数、物流业固定资产投资额、运输线路里程、物流企业个数和载货车辆10个指标,构建了河南省物流供给系统和需求系统协调发展的评价指标体系。通过耦合模型,对河南省2009-2015年的物流数据进行耦合分析,得出以下结论:河南省的物流需求综合评价水平和物流供给综合评价水平在整体上均呈现稳步上升趋势,得益于良好的经济规划和政策;物流供给能力和物流需求能力在不断提高,物流供需系统的耦合度比较稳定,而耦合协调度在不断上升,处于初级协调状态,供需发展基本平衡。然而,受发展模式和经济水平的制约,河南省物流供给和物流需求能力还存在一些问题,需要制定相应对策。

[1] 郭微,徐庆,徐晓磊,等.“一带一路”区域物流供需系统协调发展的实证分析[J].产业经济,2016(6):72-79.

[2] 侯海涛.河南省区域物流与经济时空耦合演化研究[J].商业经济研究,2016(20):199-200.

[3] 王啸啸,欧阳新欢,李爱增,等.河南省区域物流与区域经济发展耦合协调性研究[J].物流技术,2014,33(9):233-236.

[4] 杨华兰,刘长俭,张庆年.城市物流需求供给研究[J].物流技术,2014,26(4):50-53.

[5] 尹德伟,秦小云.高等教育与区域经济发展的耦合协调机制研究[J].中国成人教育,2015(8):8-10.

[6] 张延平,李明生.我国区域人才结构优化与产业结构升级的协调适配度评价研究[J].中国软科学,2011(3):177-192.

[7] 廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系:以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,19(2):171-177.

[8] 王毅,丁正山,余茂军,等. 基于耦合模型的现代服务业与城市化协调关系量化分析——以江苏省常熟市为例[J].地理研究,2015,34(1):97-108.

[9] 姚雪,尚明瑞. “一带一路”背景下河南省经济发展的SWOT分析[J].北方经贸,2016(11):65-69.

[10] 邢朝辉.论河南物流业发展的缺失[J].平顶山学院学报,2008,23(5):21-23.