追思远行的诗人余光中:乡愁何处寻

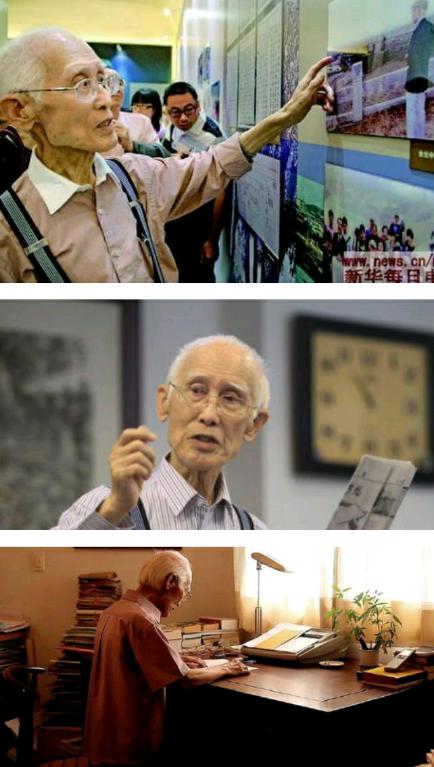

2017年12月14日,著名诗人、文学家余光中先生在台湾病逝,享年90岁。

那个写出了“乡愁是一枚小小的邮票”“蓝墨水的上游是汨罗江”这样诗句的人,那个曾经想像生命的终结是返乡的人,就这样静悄悄地走了,给灵魂贴上了一枚邮票,返回了他生命的上游与故乡。

一首《乡愁》,使余光中的名字传遍华语文化圈。每当炎黄子孙心中涌起家国之思、追问乡关何处,这位华发如雪的清癯老者就在人们的心头挥之不去。他已经成为一个象征、一个标志,他的离世似乎标志着他所代表的那一代人渐行渐远。

当年一别四十载,一首《乡愁》广传诵

据说,每个曾思乡的人,都读过余光中的《乡愁》:“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”

写《乡愁》这首诗时,余光中才二十几岁,可未曾想到,“乡愁”便贯穿了他整个人生。

余光中某年在接受采访时说,这首诗构思了整整20年,可真正写作时只花了短短20分钟。就是这20分钟奠定了他在文学史上的地位。

“故乡”对余光中来说,是绕不开的两个字。《乡愁》不仅是他的代表作,同时也勾勒了他前半生的轨迹。余光中,祖籍福建永春,1928年10月21日生于南京,后随父母辗转福建、江苏、浙江等地,从十岁开始在重庆度过了近八年的学习生活,十七岁到南京求学。1949年,他随父母迁香港,1950年又迁居台湾,就读于台湾大学外文系,1958年,又赴美国进修,次年取得爱荷华大学艺术硕士,回到台湾任教。一生奔波迁徙,与亲人聚散离合。1971年,20多年没有回过大陆的余光中思乡情切,在台北厦门街的旧居内,用20分钟就写下了《乡愁》这首诗。40多年来,这首诗在海内外华人间广为传诵。余光中曾说:“要问我的故乡在哪里?其实很简单,我是中国人。”

1974年至1985年,余光中在香港中文大学中文系任教。1985年后定居高雄,在台湾中山大学任教。

1992年,余光中首次應邀回大陆。虽然不是小时候的故乡,但看到北京的胡同、故宫和梁启超故居,还是十分亲切。他真正回故乡是 2000年,当时余光中第一次回到阔别多年的母校南京大学,感慨万千。

余光中说:“虽然出生之地已到处高楼大厦,但也不乏依然故我的江南人家,以及庭院里生长着的一株株桂树枝叶茂密,它让我闻到了小时候的桂花香味,只是再也寻觅不到儿时捉迷藏的小伙伴了。” 哪怕时光境迁,物是人非,在余老心里,有寸土地永远是不能释怀的乡愁。他说:“世上是本没有故乡的,只是因为有了他乡。”

20余年来,余光中回大陆60余次。到过山东、湖南、湖北等很多“小时候都没去过的地方”,写了许多关于返乡的诗。他说,大陆变了,人口多了,道路也顺了;故乡的菜、方言还保留,可是有些自然环境已经改变。

一生笔耕不辍,文学成就斐然

一首《乡愁》让我们记住了余光中的名字,但他的成就并不止于此。

余光中先生曾说:“《乡愁》已经变成了我的名片,现在这张名片变得太大,把我整个人都遮住了。”的确,在《乡愁》的背后,还有一个并不为人所熟知的余光中。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为其“四度空间”。散文如《听听那冷雨》《我的四个假想敌》等,广泛收录大陆及港台语文课本,多篇诗作更屡经罗大佑等人谱成歌曲传唱。

余光中早年因战祸颠沛流离,却无碍他在文坛崭露锋芒,1949年转学到厦门大学,至来年5月来台湾之间的短短时间里,就发表了六七首诗作、7篇评论和2篇译文,展露不凡文学才情。

余光中先后主持多种文学刊物、文学奖,文学生涯悠远、辽阔、深沉,是当代华文世界经典作家之一,对台湾现代文学影响既深且远,遍及两岸三地的华人世界。

梁实秋曾评说:“余光中右手写诗,左手写文,成就之高一时无两。”

评论家张瑞芬曾说:“谈到台湾现代主义时期的散文,余光中和他的 逍遥游 诸作最被推为代表。”显见余光中散文在上世纪 60年代现代主义盛行时期的重要性。

驰骋文坛已逾半个世纪的余光中,被誉为“艺术上的多妻主义者”,是当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。现已出版诗集 21 种;散文集11 种;评论集 5 种;翻译集 13 种;共40 余种。 代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等。他曾幽默形容“:大陆是母亲,台湾是妻子,香港是情人,欧洲是外遇。”

在新诗领域,余光中是艺术至上的拥护者;而在散文中,他认为,通过教育的普及,在大众化的基础上,文学是有机会兼顾艺术化的。他将五四运动以来的散文,以口语入文的散文和大众化划上等号,而称艺术化的散文为现代散文,意味着这类散文兼具现代人的生活内涵和创作形式上的现代手法。其文学生涯悠远、辽阔、深沉,且兼有中国古典文学与外国现代文学之精神,创作手法新颖灵活,比喻奇特,描写精雕细刻,抒情细腻缠绵,一唱三叹,含蓄隽永,意味深长,韵律优美,节奏感强。他因此被尊为台湾诗坛祭酒。他的诗论视野开阔,富有开拓探索的犀利朝气;他强调作家的民族感和责任感,善于从语言的角度把握诗的品格和价值,自成一家。

余光中热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”“要做屈原和李白的传人”“我的血系中有一条黄河的支流”。他是中国文坛杰出的诗人与散文家,他的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。

掉头一去风吹乌发,回首再来雪满白头

余光中走得也许有些遗憾。他曾说:“当我死时,葬我,在长江与黄河之间。枕我的头颅,白发盖着黑土。在中国,最美最母亲的国度,我便坦然睡去,睡整张大陆。听两侧,安魂曲起自长江,黄河,两管永生的音乐。”今天,诗人溘然长逝于海岛,长江黄河若有知,或会为他歌一曲。

纵观其一生,从江南到四川,从大陆到台湾,去美国求学,在香港任教,最后在台湾定居,辗转多地,乡愁始终萦绕不散,直至73岁,他第一次看到黄河。

当年离开祖国,掉头一去是风吹乌发,回首再来已雪满白头。年逾古稀的余光中站在黄河岸边,看着它从古老的洪荒里,从李白的乐府里奔涌而来,余光中不禁探身去摸黄河水,他说:

“岌岌加上翼翼,我的手终于半伸进黄河。一刹那,我的热血触到了黄河的体温,凉凉的,令人兴奋。古老的黄河,从史前的洪荒里已经失踪的星宿海里四千六百里,绕河套、撞龙门、过英雄进进出出的潼关一路朝山东奔来,从李白的乐府里日夜流来,你饮过多少英雄的血难民的泪,改过多少次道啊发过多少次泛涝,二十四史,哪一页没有你浊浪的回声?几曾见天下太平啊让河水终于澄清?流到我手边你已经奔波了几亿年了,那么长的生命我不过触到你一息的脉搏。无论我握得有多紧你都会从我的拳里挣脱。就算如此吧,这一瞬我已经等了七十几年了,绝对值得。不到黄河心不死,到了黄河又如何?又如何呢,至少我指隙曾流过黄河。至少我已经拜过了黄河,黄河也终于亲認过我。”

回到车上,同行的人都拭去鞋底的湿泥,只有余光中把它带回了台湾。泥浆干成了黄土,余光中珍藏在盒子里,摆放在书架上。“回到车上,大家忙着拭去鞋底的湿泥。我默默,只觉得不忍。翌晨山大的友人去机场送别,我就穿着泥鞋登机。回到高雄,我才把干土刮尽,珍藏在一只名片盒里。从此每到深夜,书房里就传出隐隐的水声。”

说到南京,余光中的眼里放光,他说,小时候,自己家住在城北将军庙的一个小巷子里,小巷名叫龙仓巷。虽然几十年过去了,还是记得很清楚。

“你们现在南京话是什么样子?我小时候听到的都是这样的‘今儿个,明儿个;乖乖,隆地咚,韭菜炒大葱……”张口就来的老南京话,让人感觉十分亲切。余光中已到台湾七十余年,依然不忘家乡话、家乡事。他说,以前老同学们到台湾随团访问,都会和他聚聚,但现在,南京五中、金陵大学的老同学们越来越少了。而自己因为身体问题,和南京互动也越来越少。

“南京回去过好多次,最近一次是我过80岁生日,也好多年了。”他感慨。

在余光中的记忆中,小时候,父母总是带他去夫子庙,那里很热闹,有许多好吃的,而且家家都请人吊嗓子唱京戏。而印象最最深刻的是中山陵,几十年过去了,他依然清楚地记得中山陵的台阶数——392级。“小学的时候春游,我们老师带着我们小学生从底下一级一级爬上去,(台阶一共有)392级。中山陵非常伟大,读金陵大学时,我们还经常从学校骑脚踏车骑到中山陵,大约半小时。

每次回到南京,余光中总是忍不住抚今追昔。他出生在南京,小学、中学和大学的三个第一年都是在南京就读,在这里度过了20岁以前的大部分时光。余光中不仅把南京称为故乡,作为一位著名诗人,他还把南京比喻为自己“诗心起跳的地方”。2000年,在离开51年之后如愿返回南京,实现“初归之旅”,他还写下了诗作《再登中山陵》、散文《金陵子弟江湖客》再解乡愁。

去年5月,在接受扬子晚报记者面对面采访时,他笑言自己还在看以南朝金陵为故事背景地的电视剧《琅琊榜》,在剧中寻觅南京玄武湖的记忆。“《琅琊榜》很好看,我们认为这是大陆拍得最好的电视剧,买了整套光碟。”余光中妻子范我存兴奋的说,“现在我们朋友分成两类,一类是看过《琅琊榜》的,最多的看过7遍,另一种当然是没看过的。”

“影片里面没看到长江,也没看到玄武湖……”余光中插话了,他至今没忘南京莫愁湖、雨花台、北极阁、月牙湖这些“少年前尘”,还有不得不提的栖霞山,“我的母亲在重九前一日登高,次日凌晨生下我,她登的就是南京栖霞山”。

爱是平淡,更是忠贞

文字里风流倜傥的余光中,在生活中,却是个对妻子忠贞不渝的好丈夫。他与妻子范我存结婚61年,去年刚刚庆祝过钻石婚。两人相知相惜,互信互补。

范我存小名叫咪咪,是余光中的远房表妹,两人相识超过70年。

抗战时,范我存到四川乐山投奔舅舅;余光中与母亲也避战乱到四川。第一次见面时,范我存才13岁。

范我存出身在一个传统的知识分子家庭,她长着一张清秀的脸,一头乌黑的发。

余光中第一次见到这位表妹,得到的印象便是:柔弱。

余光中对这位初识的表妹很有感觉,回家后便给她寄了一份刊物。范我存收到刊物,却发现上面写着:范咪咪。咪咪是她的小名,余光中却以为这是范我存的大名,甚至都没打听过,就这么写了上去。

范我存自觉突兀,却沉醉于余光中斐然的文采。

动荡年代,范我存的父亲在迁往内陆的途中去世,从此,只剩下范我存和母亲一起到了四川生活。

不久,范我存和表姐夫一起来到台湾,却不知,此去便永远告别了家乡。后来,余光中和家人也来到台北,几番打听,终于和范我存见上了面,此后余光中和范我存相愛了。

对这段恋情,两家人起初是不赞成的。余家觉得范我存体弱多病,范家觉得余光中太书呆子气。

爱情的火焰燃烧得炙热,就连他们厦门街自家院子里的梧桐树上,也用小刀刻着英文“YLM”。“Y”代表余光中,“L”代表LOVE,而“M”则是咪咪。

1956年,余光中和范我存结婚了。范我存一共生了5个孩子,她从一名才华横溢的文艺女,一跃成为操持琐碎的家庭主妇。

“她帮我摒挡出一片天地,让我在后方从容写作,我真的很感谢她。”余光中不止一次这样说。

他和范我存的爱情,没有太多的大起大伏,可以说是万千夫妻中最平淡的一对。但是,在日久天长的相处中,最难能可贵的,就是怎样在平淡中保持对这份感情的忠贞。

余光中曾说,结婚的理想是追求幸福,是妥协的艺术,各让一步。“妻子选对了,儿女自然就对了。”夫妇俩曾为十几对新人福证,他总会准备一本英国剧作家王尔德的喜剧中译本《理想丈夫》,鼓励新人相互体谅,白头偕老。

他对美满婚姻的心得是:家是讲情的地方,不是讲理的地方,夫妻相处是靠妥协。

作家张晓风曾形容:余光中是众人汲饮的井,而范我存,就是那位护井的人。