江河流域农村居民点空间布局

黄聪+赵小敏+郭熙+谢文+张佳佳+叶英聪

摘要: 江西省余江县潢溪镇地处信江和白塔河交汇处的河谷平原区,针对潢溪镇农村居民点的空间分布特征和布局影响因素进行分析,运用景观格局分析、最近邻点指数法、核密度估计法、空间关联度、地形起伏度等方法,揭示潢溪镇农村居民点的空间分布规律,为江河流域农村居民点的空间布局优化提供了科学参考。结果表明,潢溪镇景观类型以耕地为主,其次为农村居民点和水域,3种土地利用类型占镇域总面积的82.13%;潢溪镇农村居民点分布于整个镇域,各行政村农村居民点都属于集聚分布, 且农村居民点形状趋于简单;农村居民点核密度高集聚中心處于拥有农村居民点面积较大的渡口村、逢叶村、弋桥村3个村的交界处,可以重点发展;潢溪镇处于河谷平原区,农村居民点布局受地形起伏度、河流、道路、城镇等条件的影响;地形起伏度优势区和道路便捷区对农村居民点有较强的吸引力;为防止洪涝灾害,农村居民点集聚区距离江河有一定距离;随着距潢溪镇城镇距离的增加,农村居民点形状复杂性呈增强趋势。

关键词: 江河流域;农村居民点;土地供需矛盾;景观格局指数;最近邻点指数;核密度估计;空间布局;集聚分布

中图分类号: F323.1 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)22-0353-05

在经济快速发展的现代社会,土地利用的矛盾越来越突出,为了使土地利用效率达到最大化,对土地资源的优化配置显得尤其重要[1]。农村居民点用地是土地利用类型的重要组成部分,土地的供需矛盾是土地利用中不可避免的问题,要协调好乡村的人地关系,就要以农村居民点为核心进行分析研究[2]。农村居民点是乡村人口重要的集聚区,但农村用地一直以来呈粗放型,空间布局散乱无序,研究农村居民点的布局规律,能促进农村居民点布局的科学合理性[3]。在我国城乡一体化建设的进程中,不仅推动了城乡经济的协调发展,美丽乡村建设也为村容村貌整治带来了新的机遇[4]。我国众多学者从不同角度对农村居民点进行了研究,包括城乡发展[5]、景观格局[6]、布局评价[7]、整治潜力[8]、时空演变[9]等,拓展了农村居民点研究的深度和广度,促进了农村居民点更加科学合理的布局。本试验以江西省余江县潢溪镇为研究区域,探究河谷平原区农村居民点的空间布局特征。运用空间分析软件Arcgis 9.3和景观格局软件Fragstats 4.2对农村居民点的空间分布特征和布局影响因素进行分析,通过景观格局分析、核密度估计法、地形起伏度等方法,揭示了江河流域农村居民点现状空间分布规律,为今后江河流域农村居民点布局优化提供了科学参考。

1 研究区概况

潢溪镇坐落于江西省鹰潭市余江县的中部区域,地处信江中下游,距离县城约15 km,全镇国土面积46 km2,下辖1个居委会、1个林场和13个行政村,属于农业大镇,2003年列入全省100个重点建设镇。全镇地貌类型属于河谷平原区,呈现西北低、东南高的地势形态;水源充沛,信江和白塔河从北面和西面环镇界流经潢溪镇,共有8座水库;境内交通便捷,景鹰高速、206国道、梁余线穿境而过;境内气候为亚热带湿润季风气候,日照和雨水充足,且四季分明。

2 基础资料与研究方法

2.1 基础资料

本试验的研究区域为余江县潢溪镇,通过收集影响农村居民点布局的相关数据资料,对潢溪镇农村居民点布局特征及其驱动因素进行分析。数据来源于2013年余江县土地利用变更调查数据库以及从地理空间数据云中下载的DEM数据。 首先,运用Arcgis软件从余江县土地利用变更调查数据库中提取潢溪镇土地利用数据图层,并对DEM数据进行配准。其次,通过空间分析功能里的要素到栅格工具将矢量图层转成栅格图层。最后,通过Fragstats软件进行景观格局的分析。

2.2 研究方法

2.2.1 基本研究方法

2.2.1.1 最近邻点指数

最近邻点指数法是通过比较最近邻点的距离均值与随机模式中的距离均值的偏离程度,来判断事件的分布类型[10],计算公式如下:

式中:R表示最近邻点指数;ZR表示标准化统计量;SEr表示标准差;robs表示平均距离;rexp表示期望值;n表示事件数量;A表示研究区域面积;dmin表示任意一点到其最近邻点的距离;si表示点事件。

2.2.1.2 核密度估计

核密度估计是从事件本身出发,运用密度函数计算不同空间位置上事件发生的概率,以此来研究事件的分布特征[11-12],计算公式如下:

式中:Fn(x)表示核密度值;n表示事件数量;h表示带宽;(x-xi)表示事件x到xi的距离;k()表示核函数。

2.2.1.3 空间关联度

运用局部空间自相关分析可以确定具有相同属性的事件在空间存在的集聚模式,以此发现它们之间的空间异质性,并显示其所在区域[13]。本研究运用Cluster and Outlier Analysis法进行计算,公式如下:

式中:Ii表示局部Moran指数;Z(Ii)表示标准化统计量;E(Ii) 表示理论平均值;Var(Ii)表示方差;Wij表示权重;x表示具有相同属性的事件。

2.2.1.4 地形起伏度

地形起伏度用来描述某个地区的地形特征,指在一定区域内最高点高程与最低点高程之差[14]。首先运用Arcgis中Spatial Analysis功能的Neighborhood Statistics工具计算DEM数据的最大值、最小值层面,然后运用栅格计算器Calculator对DEM最大值、最小值层面进行差值运算,即得到地形起伏度栅格图层。

2.2.2 景观格局指数

景观格局指数是对研究区景观特征的量化,通过对斑块、斑块类型和整体景观的相关指数进行计算比较,揭示各斑块间相互关系和景观类型结构特征[15]。本研究从面积指标、形状指标、聚合性指标中选 取斑块类型面积、景观形状指数、聚集指数等9个景观指数进行分析(表1)。

3 结果与分析

3.1 农村居民点空间分布特征

3.1.1 空间景观格局

农村居民点所处的土地利用环境对其分布有直接影响,本研究通过对潢溪镇土地利用类型的景观格局进行相分析,从镇域角度剖析潢溪镇农村居民点的分布特征(表2)。从斑块类型面积、斑块占景观面积的比例、最大斑块指数可知,耕地的景观指数都是最大值,尤其耕地面积占[CM(25]比达到60.66%,表明耕地是主要景观类型;农村居民点面

积仅次于耕地面积,但平均斑块面积较小,表明農村居民点斑块较破碎。从聚集指数看,除了其他农用地、其他建设用地和交通用地,其他类型用地斑块都较集中;各景观类型面积加权平均斑块分维数都趋近于1,说明潢溪镇土地受人为因素影响较大,各景观类型形状趋于简单。

农村居民点现状分布是各方面综合影响的结果,不同区域所呈现的分布状态不同,本研究分别以各行政村为总体景观计算每个行政村内农村居民点的景观指数,从行政村角度分析潢溪镇农村居民点分布特征(表3)。农村居民点斑块类型面积分布前三的行政村依次为渡口村、逢叶村、弋桥村,且3个村交界;依据田光进等对农村居民点斑块占各行政村景观面积比例的划分标准[16],各行政村都属于农村居民点密集区;受经济和地形等影响,潢溪村、逢叶村、店前村农村居民点主要在几个点集中分布,相应农村居民点平均斑块面积和平均最近邻距离都较大;景观形状指数随斑块的离散程度增强而增大,离散度最大的几个村分别为渡口村、塔洲村、丁山村,要对农村建房进行合理规划;各行政村农村居民点面积加权平均斑块分维数都接近1.1,表明各行政村农村居民点形状较简单。

3.1.2 空间分布形态

通过最近邻点指数法可以分析出潢溪镇农村居民点的空间分布类型,判断是属于集聚分布还是分散分布。经测算,潢溪镇农村居民点的最近邻点指数为07,小于1,属于集聚分布,且标准化统计量Z值为 -11.3,小于-1.96,表明在α=0.05的显著水平下,测算结果具有统计显著性,即潢溪镇农村居民点呈显著的集聚分布模式。

用核密度估计法对潢溪镇农村居民点的空间集聚性进行了可视化(图1),可以直观地看出农村居民点的高集聚区。由于信江和白塔河从北面和西面环镇界流经潢溪镇,为了防止洪涝灾害,农村居民布局会离江河有一定距离,且东南区域地势相对较高,对居民点布局也有一定限制,所以居民点集聚区离北面、西面、南面镇界有一定距离;由于潢溪镇处于河谷平原区,各区域都适合居民点布局,所以潢溪镇农村居民点集聚中心较多,且布局分散,可以将各集聚中心作为城镇基础设施延伸的节点;在逢叶村、渡口村、弋桥村交界处出现了1个高集聚区,且它们是农村居民点面积最大的3个村,可以对此处进行重点发展,与潢溪镇东西呼应,带动镇域经济的发展。

3.1.3 空间规模特征

通过高低聚类分析可以推算出空间要素某一属性在空间位置上的聚类类型,本研究先将相邻农村居民点进行融合,再以各行政村农村居民点平均斑块面积为属性值,对各行政村进行Cluster and Outlier Analysis分析(图2)。由于潢溪镇处于河谷平原区,各行政村农村居民点分布状况差别不大,所以大部分行政村农村居民点平均斑块面积属性没有明显的高低聚类性;潢溪居民委员会都是城镇用地,没有农村居民点,所以属于低高聚类,周围的万山村和潢溪村农村居民点可以考虑就近城镇化;由于潢溪村包围了潢溪居民委员会,潢溪村建房受政策管控更严,逢叶村地势相对较高,建房选址受限,农村居民点主要在几个点集中分布,所以逢叶村和潢溪村属于高低聚类,农村居民点平均斑块面积相比周围行政村略高,在今后要做好相应的村庄规划。

3.2 农村居民点布局影响因素

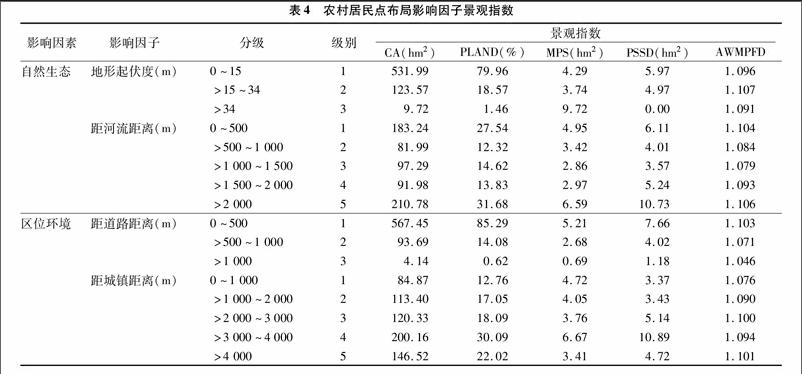

农村居民点布局是社会、自然、经济等因素综合影响的结果,在不同影响因子作用下,农村居民点呈现不同的分布特征。本研究结合潢溪镇的实际情况,从自然生态和区位环境因素中选取地形起伏度、距河流距离、距道路距离距城镇距离等影响因子进行农村居民点景观指数分级测算(表4)。

3.2.1 自然生态

3.2.1.1 地形起伏度

地形起伏度反映了某一区域地面的

起伏特征,地形起伏度对农村建房有直接的影响,潢溪镇处于河谷平原区,地形起伏度较小,镇域地形起伏度分布情况见图3。通过对潢溪镇各级地形起伏度上农村居民点景观指数测算发现,农村居民点各级斑块类型面积、各级斑块面积占比随地形起伏度的增加而减小,79.96%的农村居民点都分布在地形起伏度较小的区域;地形起伏度1、2级的农村居民点平均斑块面积和斑块面积标准差相差不大,较大的3级只有1块较大图斑,且处在河流边上,此处地势变化相对较大;各级别农村居民点面积加权平均斑块分维数相差不大,且接近1,农村居民点形状较简单。

3.2.1.2 河流影响

由于河流是人们日常生活和工农业生产重要的水源保障,人们往往逐水而居,潢溪镇处于信江和白塔河交汇处的河谷平原区,江河对潢溪镇农村居民点的布局有重要影响。通过对潢溪镇各级河流影响范围内农村居民点景观指数测算发现,受河流吸引,距河流500 m内的农村居民点面积占总面积27.54%,距河流2 000 m以上农村居民点面积占比也有31.68%,主要分布在拥有农村居民点面积较大的逢叶村、弋桥村和渡口村,说明河流影响距离覆盖了整个镇

域,农村居民点分布较均匀;农村居民点平均斑块面积、斑块面积标准差和面积加权平均斑块分维数以距河流1 500 m为节点,前3级先递减,后2级又递增,经分析可知距河流 1 500 m 处为镇域地势,有平坦增高的过渡界线,2种相对地形呈现2种趋势,靠近河流农村居民点布局较随意,平均斑块面积、形状、面积变化程度都较大,越靠近地势较高的东南区域农村居民点越受地形影响,布局相对集中,房屋面积和形状随地势变化大,则平均斑块面积、形状、面积变化程度也较大。

3.2.2 区位环境

3.2.2.1 道路影响

道路对人们日常生产生活和与外界沟通有重要影响,人类活动随道路延伸而向外拓展,农村居民点也往往沿道路布局,潢溪镇地势平坦,修建道路工程量小,路网较发达。本研究提取潢溪镇主干道路进行分析,通过对潢溪镇道路不同影响范围内农村居民点景观指数测算发现,距道路500 m内的农村居民点面积占总面积的85.29%,表明道路吸引力极强;由于农村居民点布局基本处于距道路 500 m 内,平均斑块面积和面积变化程度都较大,农村居民点形状也较复杂;处于距道路距离2、3级的农村居民点数量都急剧减少,农村居民点形状和面积变化程度也随之减少,且分布越来越分散,農村建房不集中,平均斑块面积则减小。

3.2.2.2 城镇影响

城镇拥有众多优势资源,是一个区域政治、经济和文化的中心,有较强的辐射影响作用,潢溪镇城镇坐落于白塔河边,地处西面镇界边缘。通过对潢溪镇城镇不同影响范围内农村居民点景观指数测算发现,由于潢溪镇城镇地处镇域西南边界处,以1 000 m为步长向外作渐变缓冲区的各级缓冲区覆盖面逐渐增大,农村居民点又分布于镇域的各个区域,所以随距城镇距离增加,农村居民点面积也呈递增趋势; 随距城镇距离增加农村居民点平均斑块面积呈递减

趋势,且农村居民点斑块面积标准差与平均斑块面积呈相反趋势,说明越靠近城镇农村建房越集中,且斑块面积变化较小,由于3 000~4 000 m缓冲区覆盖面最大,且靠近信江,出现了1个突变值;农村居民点面积加权平均斑块分维数随距城镇距离增加呈递增趋势,主要是由于各级缓冲区覆盖面逐渐增大,各级缓冲区中地形复杂性也越强,农村居民点形状复杂性则随之增强。

4 结论与讨论

为适应当前新型城镇化和美丽乡村建设等新时代发展规划,农村居民点布局须要进行同步调整。本试验以潢溪镇农村居民点为研究对象,结合空间分析法和景观格局分析法,对其空间布局进行综合分析,为今后江河流域农村居民点布局优化提供了科学参考。空间景观格局分析表明,潢溪镇土地利用类型面积前三的依次为耕地、农村居民点、水域,且耕地面积占比达到60.66%,属于农业大镇;农村居民点面积加权平均斑块分维数趋近1,表明农村居民点形状趋于简单;各行政村农村居民点都属于集聚分布,且农村居民点面积分布前三的渡口村、逢叶村、弋桥村3村交界处位于地势相对较高的东边镇界中段。潢溪镇农村居民点聚集指数和最近邻指数都表明,农村居民点属于集聚分布模式,但大部分行政村农村居民点平均斑块面积属性没有明显的高低聚类性。通过核密度估计法分析可知,由于潢溪镇处于信江和白塔河交汇处的河谷平原区,农村居民点集聚中心较多,为防止洪涝灾害,集聚区距离江河有一定距离;分散的农村居民点集聚中心由主干道路串联起来;农村居民点高集聚中心处在渡口村、逢叶村、弋桥村3村交界处,可以重点发展,与潢溪镇城镇东西呼应,带动镇域经济的发展。对潢溪镇农村居民点布局影响因素进行分级,测算各级别下农村居民点景观指数。潢溪镇地形起伏度较大的区域分布在河道附近和中部地势突然增高区域,面积占比达79.96%的农村居民点都分布在地形起伏度较小的区域;江河距离影响覆盖了整个镇域,各级别农村居民点分布较均匀,距江河1 500 m处为镇域地势增高的过渡界线,以此为节点,景观指数呈2种变化趋势;道路对农村居民点吸引力极强,距道路500 m内的农村居民点面积占比达85.29%;由于潢溪镇城镇地处西南边界处,各级缓冲区覆盖面逐渐增大,涉及的综合因素越复杂,农村居民点形状复杂性呈增强趋势。农村居民点现状布局是受特定区域综合因素影响的结果,受资料限制,还有许多方面有待进一步研究,如整理各行政村的资源禀赋,结合村级产业规划进行农村用地结构调整;挖掘各行政村人文特色,打造特色旅游文化村;分析现有村镇规划,并结合农村宅基地入市等最新政策,提出农村各基础设施升级改造策略。农村居民点布局要适应新的时代要求,做到人地和谐,在对农村居民点现状布局研究的基础上,今后可以结合村镇规划、土地整治规划和美丽乡村建设等提出农村居民点布局优化方案。

参考文献:

[1] 高 星,刘 瀚,吴克宁,等. 基于“三生融合”的普兰县土地资源现状与优化配置研究[J]. 江苏农业科学,2016,44(4):453-457.

[2]胡 甜,周 伟. 西宁市农村居民点空间布局研究[J]. 地域研究与开发,2015,34(3):124-129,147.

[3]任 平,洪步庭,周介铭. 基于空间自相关模型的农村居民点时空演变格局与特征研究[J]. 长江流域资源与环境,2015,24(12):1993-2002.

[4]徐 清,牛 萍,张玉祥. 基于城乡统筹的新农村建设与乡村旅游耦合度研究[J]. 浙江农业学报,2015,27(11):2029-2036.

[5]刘 敏,王明田. 县域城乡一体化规划路径研究[J]. 城市发展研究,2015,22(2):19-22.

[6]李胜坤,张 毅,闫 欣,等. 竹溪县农村居民点景观格局及空间分布特征[J]. 水土保持研究,2014,21(4):203-207,218.

[7]杨 昕,贺贤华,毛熙彦,等. 基于城乡联系的农村居民点布局优化研究——以重庆市为例[J]. 北京大学学报(自然科学版),2016,52(2):336-344.

[8]张凤荣,周 建,张佰林. 基于内部用地结构及其功能的农村居民点整理潜力辨析[J]. 中国农业大学学报,2016,21(5):155-160.

[9]冯应斌,杨庆媛. 1980—2012年村域居民点演变特征及其驱动力分析[J]. 农业工程学报,2016,32(5):280-288,315.

[10] 聂志红,焦 倓,王 翔. 基于地统计学方法的铁路路基压实均匀性评价[J]. 中国铁道科学,2014,35(5):1-6.

[11]张佳佳,赵小敏,郭 熙,等. 数量化赣南低山丘陵区农村居民点空间布局研究[J]. 中国农业大学学报,2016,21(6):152-163.

[12]Balatsos P.Fire occurrence zones:kernel density estimation of historical wildfire ignitions at the national level,Greece[J]. Journal of Maps,2014,10(4):630-639.

[13]陈伟强,霍明明,马月红,等. 农村居民点空间分布特征及演变研究[J]. 河南农业大学学报,2014,48(3):354-358.

[14]李姗姗,曹广超,赵鹏飞. 秦巴山区农村居民点空间分布及其影响因素分析——以陕西省宁强县为例[J]. 水土保持研究,2014,21(3):186-191.

[15]钱凤魁,董婷婷,王秋兵. 低山丘陵区不同坡度级耕地景观格局特征分析[J]. 沈阳农业大学学报,2013,44(6):766-770.

[16]田光进,刘纪远,庄大方. 近10年来中国农村居民点用地时空特征[J]. 地理学报,2003,58(5):651-658.