多抗霉素与丁子香酚混配对草莓灰霉病的防治效果

吴祥+吉沐祥+郭玉人+成玮+杨敬辉+肖婷+王莉莉+邵春

摘要: 为筛选防治草莓灰霉病的新型生物混配杀菌剂,降低有效用药量,提高防治效果,减少与替换对草莓灰霉病产生抗药性的一些常用化学药剂,采用室内菌丝生长速率抑制法测定多抗霉素、丁子香酚以及两者混配等5个组合对草莓灰霉病病菌菌丝生长的抑菌活性。结果表明,2种药剂及混配组合对草莓灰霉病病菌具有抑菌活性,其中多抗霉素与丁子香酚的质量比为5 ∶ 1时抑菌效果最好,EC50(ob)为5.528 6 μg/mL,增效系数为2.08,增效作用明显。田间试验结果表明,几种药剂处理对草莓灰霉病均有一定的防治效果,600、750 mL/hm2 6%多抗·丁香酚水乳剂在3次施药7、14 d后均有较高的防效,其中,750 mL/hm2 6%多抗·丁香酚水乳剂优于各单剂与中、低浓度混配制剂的田间防效,而且对草莓安全无药害。

关键词: 多抗霉素;丁子香酚;草莓灰霉病;生物药剂;田间防效

中图分类号: S436.68+4 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2017)22-0094-03

草莓(Fragaria ananassa Duchesne)是蔷薇科(Rosaceae)草莓属(Fragaria)多年生草本植物[1]。草莓因其色泽鲜艳、营养价值高、风味浓郁、结果周期短、效益高而备受栽培者和消费者的青睐,被誉为“水果皇后”[2-3]。

草莓灰霉病是由灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea Pers.)侵染所致的低温高湿型病害[4]。草莓灰霉病是影响我国草莓生产的一种常见的重要病害,主要危害草莓花器和果实,也危害叶片,危害主要发生在开花后,花器和果实染病后迅速腐烂。此病能迅速传播,是造成草莓烂果的主要原因,一般使草莓减产10%~30%,严重时减产50%以上[5]。近几年来,由于品种抗病性差、设施栽培规模扩大和长期连作等原因,草莓灰霉病的发生日趋严重[6-7]。为保证草莓的产量和品质,化学防治是目前应用最为普遍和廣泛的防治方法[8]。化学防治虽然见效快,但使用不当易造成农药残留、环境污染等问题,已不能达到人们对环境保护和食品安全的要求[9-10];此外,长期使用百菌清、多菌灵、腐霉利、嘧霉胺等常规杀菌剂进行化学防治,致使草莓灰霉病病菌对多种常规农药产生抗药性[11-12]。为提高防效,农户往往加大用药量,进行饱和式防治,更加剧灰霉病抗药性的产生。生物防治具有低污染、低残留和不易产生抗药性等特点,因此,生物防治的研究就显得尤为重要,同时也引起了国内外科技工作者的广泛关注。

为了开发更安全有效的生物药剂代替化学药剂,针对生物源药剂单一制剂防效不稳定和速效性差等问题,本研究应用生物源杀菌剂进行混配筛选。其中多抗霉素,又称多氧霉素,是一种用现代生物工程技术生产的肽嘧啶核苷类农用抗生素,具有内吸性和治疗作用及高度的靶标生物选择性,属于广谱性抗生素类杀菌剂。丁子香酚是存在于桃金娘科丁子香属植物丁香(Eugenia caryophyllata Thunb.)中的一种有香味的挥发性物质,已有报道将丁子香酚研发作为蔬菜等作物的杀菌剂[13]。它具有杀菌谱广、毒性低的特点,能迅速治疗多种农作物、水果感染的真菌、细菌性病害,如灰葡萄孢菌、腐霉菌、镰刀菌、双疫霉菌等[14-17]。本研究将多抗霉素与丁子香酚混配进行室内抑菌活性测定,研制开发出6%多抗·丁子香酚水乳剂,并对草莓灰霉病进行田间防治试验,试验结果可为6%多抗·丁子香酚水乳剂的推广应用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试药剂

32%多抗霉素原药,购自吉林省延边春雷生物药业有限公司;3%多抗霉素可湿性粉剂,购自山东鲁抗生物农药有限责任公司;20%丁子香酚水乳剂,购自江苏剑牌农化股份有限公司;0.3%丁子香酚可溶液剂,购自江苏南通神雨绿色药业有限公司。

1.1.2 供试菌株

灰葡萄孢菌菌株,由江苏丘陵地区镇江农业科学研究所植保研究室从江苏省句容市草莓田发病植株上分离出来,鉴定后保存于4 ℃马铃薯蔗糖琼脂(PSA)斜面上。

1.1.3 供试培养基

马铃薯蔗糖琼脂培养基:200 g马铃薯,20 g蔗糖,15~20 g琼脂,1 000 mL蒸馏水,pH值自然。

1.2 试验方法

1.2.1 室内抑菌活性试验

1.2.1.1 药液配制与浓度设计 把32%多抗霉素原药和20%丁子香酚水乳剂分别配制成10 μg/mL的母液,置于4 ℃冰箱中备用;母液再用适量的无菌水溶解后,在单剂室内抑菌活性测定的基础上,按多抗霉素与丁子香酚母液的质量比分别为20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1、1 ∶ 5进行配比,采用生长速率抑制法[18]测定混剂的抑制率。在初筛的基础上,将多抗霉素、丁子香酚母液及5种混配组合均设置50、25、12.5、6.25、3.125、1.562 5 μg/mL 6个梯度的质量浓度。以药剂有效成分在培养基中的浓度为测试浓度,配制成含药PSA系列平皿。采用无菌水作空白对照(CK)。

1.2.1.2 测试方法 将保留的草莓灰霉病病菌转接到PSA平皿中,在25 ℃活化72 h,然后在近菌落边缘用打孔器制取直径为5 mm的菌饼,并转接到“1.2.1.1”节中配比稀释配制的含药PSA系列平皿和空白对照平皿中。每个处理重复4次。于25 ℃培养6 d,待对照中菌落约长至平皿直径的4/5时,采用十字交叉法量取菌落直径。菌丝生长平均抑制率计算公式如下:

1.2.1.3 混剂抑菌活性评价 以药剂浓度对数值为自变量x、菌丝生长平均抑制率的概率值为因变量y,计算出毒力回归方程和相关系数r,根据回归方程求出各药剂的EC50及95%置信区间。按Wadley的增效比率法[19]计算增效系数(SR)。根据增效系数评价药剂混用的联合作用类型,SR<0.5为拮抗作用,0.5≤SR≤1.5为相加作用,SR>1.5为增效作用。SR的计算公式如下:

式中:EC50(th)为混剂EC50理论值;EC50(ob)为混剂EC50实测值;EC50A、EC50B分别为多抗霉素、丁子香酚单剂的EC50;a、b分别为多抗霉素、丁子香酚在混剂中的比例。

1.2.2 田间药效试验

1.2.2.1 试验设计

试验设3 000 mL/hm2 0.3%丁子香酚可溶液剂,3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂,750、600、450 mL/hm2 6%多抗·丁子香酚水乳剂(以下分别简称高浓度、中浓度、低浓度)以及清水对照共6个处理。每个处理重复3次,每个小区20 m2,区组随机排列。

1.2.2.2 试验地概况

试验在江苏农博园6号草莓大棚内进行。草莓品种为“红颜”,供试草莓于2015年9月12日移栽。试验大棚土壤质地为黏壤土,肥力中等偏上,栽培管理采用当地常规管理方法,试验期间草莓长势均衡、良好。

1.2.2.3 施药时间与方法

试验分别于2015年11月26日、12月3日、12月10日用黄果树16型背负式电动喷雾器采用叶面喷雾法进行3次施药防治,用水量为900 kg/hm2,对草莓全株均匀喷雾。

1.2.2.4 调查方法

采用5点取样法,每点调查20株,分别与2015年12月17、24日进行发病情况调查,并记录总果数和病果数,计算防治效果。采用Duncans新复极差法进行统计分析。施药后不定期观察草莓的生长发育情况,以明确药剂对草莓的安全性。

1.3 数据处理

采用DPS 13.0软件处理数据。

2 结果与分析

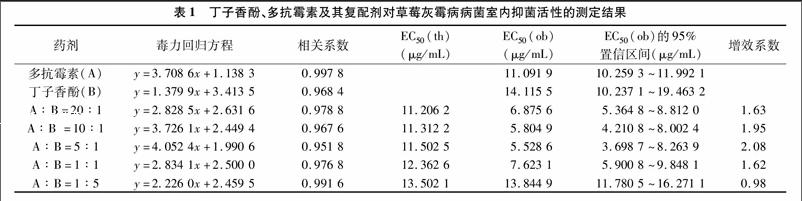

2.1 室内抑菌活性测定结果

由表1可知,多抗霉素与丁子香酚单剂及复配剂的浓度对数与抑菌效果概率值的相关系数均大于0.95,说明防治效果概率值的变异有95%以上来自浓度对数的变异,表明用所得模型表达浓度对数与防治效果概率值的关系可行。多抗霉素、丁子香酚单剂对草莓灰霉病病菌的EC50(ob)分别为 11.091 9、14.115 5 μg/mL,说明多抗霉素对草莓灰霉病病菌菌絲生长的抑菌活性稍高于丁子香酚。多抗霉素与丁子香酚分别以质量比20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1、1 ∶ 5混配后对草莓灰霉病病菌菌丝生长的EC50(ob)分别为6.875 6、5.804 9、5.528 6、7.623 1、13.844 9 μg/mL,并且多抗霉素与丁子香酚分别以质量比20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1混配后对草莓灰霉病病菌的抑制作用均强于2个单剂;5种混配组合对草莓灰霉病病菌的增效系数分别为1.63、1.95、2.08、1.62、0.98。

根据增效系数联合评价标准可知,多抗霉素与丁子香酚以质量比为1 ∶ 5混配时为相加作用,以质量比为20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1混配时均为增效作用,且以质量比为5 ∶ 1混配时增效作用最明显,增效系数为208。因此,推荐多抗霉素与丁子香酚混配的最佳质量配比为5 ∶ 1。

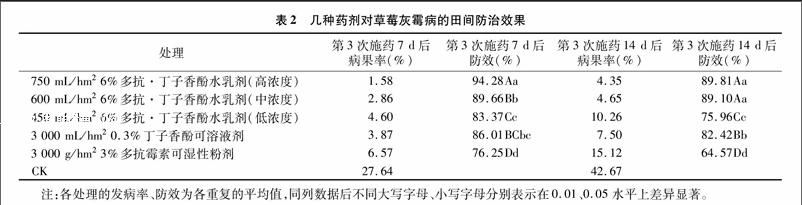

2.2 田间防治效果

为了验证6%多抗·丁子香酚水乳剂(按多抗霉素与丁子香酚质量比为5 ∶ 1配制加工而成)对草莓灰霉病的田间防治效果,在江苏农博园6号草莓大棚内进行田间防治试验。由表2可知, 第3次施药7 d后, 6%多抗·丁子香酚水乳剂对草莓灰霉病的田间防效表现为高浓度﹥中浓度﹥低浓度,防效分别为94.28%、89.66%、83.37%,以高浓度6%多抗·丁子香酚水乳剂的防效最高,极显著高于中浓度和低浓度(P<0.01),中浓度与低浓度两者之间的防效差异极显著(P<0.01)。混配制剂与单剂比较,高浓度6%多抗·丁子香酚水乳剂的田间防效极显著高于3 000 mL/hm2 0.3%丁子香

酚可溶液剂和3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂的防效(P<0.01),中浓度和低浓度混配制剂与3 000 mL/hm2 0.3%丁子香酚可溶液剂之间的防效差异均不显著,但与 3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂之间的防效差异均极显著(P<0.01);2个单剂之间比较,3 000 mL/hm2 0.3%丁子香酚可溶液剂的防效极显著高于3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂(P<0.01)。第3次施药14 d后,6%多抗·丁子香酚水乳剂对草莓灰霉病的田间防效表现为高浓度﹥中浓度﹥低浓度,防效分别为89.81%、89.10%、75.96%,高浓度与中浓度之间的防效差异不显著,但两者均极显著高于低浓度和各单剂的防效(P<0.01);低浓度的防效极显著低于 3 000 mL/hm2 0.3%丁子香酚可溶液剂的防效,但极显著高于3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂的防效(P<0.01);2个单剂之间比较,3 000 mL/hm2 0.3%丁子香酚可溶液剂的防效极显著高于3 000 g/hm2 3%多抗霉素可湿性粉剂的防效(P<0.01)。

2.3 草莓安全性调查

施药后不定期观察草莓的生长情况,各处理草莓植株生长发育正常,未见任何不良影响,表明药剂的安全性较好。

3 结论与讨论

草莓因其果实柔软多汁、味道鲜美、营养丰富、生育期短、结果早、产量高,成为我国重要的特种经济作物[20]。随着草莓设施栽培面积的不断扩大,再加上常年连作田块病残体带菌多、偏施氮肥草莓生长旺盛、草莓开花结果期多为冬春严寒季节通风少棚内湿度大等因素,易导致灰霉病严重发生[21]。

草莓灰霉病的防治一直是草莓生产中的一个重要环节,药剂防治是主要手段,种植者仍以化学药剂为主,不但给果品安全和生态环境留下隐患,而且化学药剂普遍存在产生抗药性的风险,在连续多年单一使用某一种杀菌剂后,极易使病原菌产生抗药性及交互抗性[22]。周明国等报道,在上海、句容、南京等地大棚种植的草莓上,灰霉病病菌对多菌灵已产生了严重的抗药性,在多个地区使用多菌灵、甲基托布津防治草莓灰霉病已基本失效[23]。刘波等报道,草莓灰霉病病菌已对二甲酰亚胺类杀菌剂速克灵产生抗药性[24]。纪明山等报道,苯并咪唑类杀菌剂与乙霉威的混剂防治灰霉病的效果下降[25]。苯氨基嘧啶类杀菌剂在我国使用的时间不长,但在2003年纪明山等就报道了灰霉病病菌对该类杀菌剂嘧霉胺的抗药性[26]。 2006年张传清等首次报道对具有多作用位点的非专化性杀菌剂百菌清已产生低抗性的灰霉病病菌[27]。目前,为了防止草莓灰霉病病菌抗药性的产生和减少农药残留等问题,人们越来越重视生物防治在灰霉病防治中的重要作用[28]。

本研究采用室内毒力测定与田间试验相结合的方法,测试了多抗霉素与丁子香酚混配剂对草莓灰霉病的防治效果。室内毒力测定结果表明,多抗霉素、丁子香酚单剂对草莓灰霉病菌的EC50(ob)分别为11.091 9、14.115 5 μg/mL,均有较好的抑菌活性。多抗霉素与丁子香酚以质量比为20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1、1 ∶ 5混配对草莓灰霉病病菌的联合作用表现为增效或相加作用,其中以20 ∶ 1、10 ∶ 1、5 ∶ 1、1 ∶ 1混配时表现为增效作用,且以质量比为5 ∶ 1混配时增效作用最明显,增效系数为2.08。对以5 ∶ 1配比加工成制剂的6%多抗·丁子香酚水乳剂进行田间防效试验,结果表明,草莓灰霉病发病初期,600、750 mL/hm2 6%多抗·丁子香酚水乳剂第3次施药7、14 d后,病果防效在89.10%~94.28%之间,防效较高,明显优于450 mL/hm2 6%多抗·丁子香酚水乳剂和各单剂的防效,且持效期较长,安全性较好。因此,多抗霉素和丁子香酚混配防治草莓灰霉病病菌是可行的,具有较好的应用前景。值得注意的是,本试验以草莓灰霉病在田间发病前预防为主,如果在灰霉病大面积暴发的情况下,则生物药剂很难及时有效地控制住病情的发展,须要把化学药剂和生物农药混用或交替使用进行防治。

参考文献:

[1] 谢昀烨,王连平,方 丽,等. 4种杀菌剂对浙江省不同地区的草莓灰霉病敏感性比较[J]. 农药,2017,56(2):135-137.

[2]童英富,郑永利. 草莓病虫原色图谱[M]. 杭州:浙江科学技术出版社,2005.

[3]Maas J L,张运涛,张国珍. 草莓病虫害概论[M]. 2版. 北京:中国农业出版社,2012.

[4]张绍民,候 奇,谷继成. 温室草毒灰霉病的发病规律[J]. 北京农业,2013(1):70-72.

[5]张 静. 湖北省灰霉病病菌区系和灰葡萄孢菌多样性研究[D]. 武汉:华中农业大学,2010.

[6]高九思. 保护地草莓灰霉病发生规律及综合防治技术[J]. 果农之友,2007(5):33.

[7]曾光辉,金秀敏. 草莓灰霉病综合防治技术[J]. 温州农业科技,2009(1):37-38.

[8]张颂函,陈 秀,赵 莉,等. 6种杀菌剂防治草莓灰霉病的田间药效评价[J]. 世界农药,2015,37(5):47-49.

[9]王 丽,周增强,侯 珲. 杀菌剂对草莓灰霉病菌的毒力测定及田间防效[J]. 北方园艺,2016(12):112-114.

[10] 张 猛. 植物源杀菌剂20%丁香酚水乳剂对草莓灰霉病的田间防治效果[J]. 江苏农业科学,2015,43(1):132-133.

[11] 孟 飞,徐福寿,张莉丽. 几种杀菌剂防治草莓灰霉病的效果[J]. 安徽农业科学,2006,34(8):4658-4677.

[12]袁章虎,张小风,韩秀英. 灰霉菌抗药性研究进展[J]. 河北农业大学学报,1996,19(3):107-110,附3.

[13]肖 曲. 丁子香酚在番茄-土壤系统中的残留降解动态研究[D]. 长沙:湖南农业大学,2005.

[14]黄家南. 灰霜特防治龙眼花果病害试验初报[J]. 广西热作科技,1999(4):20-22.

[15]黄家南. 灰霜特防治香蕉炭疽病试验初报[J]. 福建果树,2000(1):48.

[16]岑贞陆,黄思良,陈永宁,等. 灰霜特防治水稻细菌性条斑病试验[J]. 广西农业科学,2001(1):20-21.

[17]陈 莉,戴荣彩,陈家梅,等. 丁子香酚在番茄和土壤中的残留动态[J]. 农药,2006,45(2):116-118.

[18]黄彰欣. 植物化学保护实验指导[M]. 北京:农业出版社,1993:57.

[19]Wadley F M. Experimental statistics in entomology[M]. Washington:Graduate School Press,1967:387.

[20]赵秀娟,王树桐,张凤巧,等. 草莓根腐病研究进展[J]. 中国农学通报,2006,22(8):419-422.

[21]曹依静,孙共明. 设施草莓灰霉病发生规律与综合防治技术[J]. 果农之友,2014(12):30.

[22]黄启良,李凤敏,王 敏. 40%嘧霉胺悬浮剂防治黄瓜灰霉病药效试验[J]. 植物保护,2000,26(2):44-45.

[23]周明国,叶钟音,杭建胜,等. 对多菌灵具有抗性的草莓灰霉病菌菌株形成与分布研究[J]. 南京农业大学学报,1990,13(3):57-60.

[24]刘 波,叶钟音,刘经芬,等. 对多菌灵、速克灵具多重抗性的灰霉病菌菌株性质的研究[J]. 南京农业大学学报,1993,16(3):50-54.

[25]纪明山,程根武,张益先,等. 灰霉病菌对多菌灵和乙霉威抗性研究[J]. 农业大学学报,1998,29(3):213-216.

[26]纪明山,祁之秋,王英姿,等. 番茄灰霉病菌对嘧霉胺的抗药性[J]. 植物保护学报,2003,30(4):396-400.

[27]张传清,张 雅,魏方林,等. 设施蔬菜灰霉病菌对不同类型杀菌剂的抗性检测[J]. 农药学学报,2006,8(3):245-249.

[28]王凌宇,廖曉兰,张 亚. 草莓灰霉病的防治研究进展[J]. 湖南农业科学,2015(6):142-144.