福建省生产性服务业发展与制造业升级关系研究

陈淑嫱

(集美大学 诚毅学院,福建 厦门 361021)

福建省生产性服务业发展与制造业升级关系研究

陈淑嫱

(集美大学 诚毅学院,福建 厦门 361021)

首先借助偏离-份额(Shift-share)模型对福建省生产性服务业发展水平进行分析;接着应用计量方法对生产性服务业发展与制造业升级的相互关系展开实证分析,格兰杰因果检验表明福建省生产性服务业与制造业之间存在双向互动的关系,但相互带动、提升的作用还不够;最后从推动制造业高端化发展、加强政府引导规划、加强人才培养和技术创新三方面,提出促进福建省生产性服务业整体水平发展、推动制造业升级的对策。

制造业升级;生产性服务业;偏离-份额;格兰杰因果检验

制造业与服务业的融合共生已是现代产业发展的重要趋势,生产性服务业作为与制造业直接相关的配套产业成为推动产业结构升级的重要动力。制造业和生产性服务业之间并不是简单的分工关系,而是表现为一种相互促进、共同发展的内在联系。2015年福建省明确提出大力培养生产性服务业,促进制造业与生产性服务业有机融合。在此背景下,研究福建省生产性服务业发展与制造业升级关系,有助于提升福建省制造业的整体竞争力,推动福建省产业结构的转型升级。

关于制造业与生产性服务业关系的研究,主要集中于二者相互作用机理的理论分析和二者具体互动关系的实证分析。黄涛珍,田家林(2010)分析发现长三角生产性服务业与国民经济其他各部门的联系依旧比较薄弱,仍持有很大的提升空间。[1]封思贤,徐月(2010)对生产性服务业和制造业相互关系进行结构性分析,发现生产性服务业对不同要素密集型制造业的影响程度不同。[2]易莹莹,席艳乐(2012)基于我国1986-2010年的时间序列数据进行分析,结果发现生产性服务业与制造业之间存在内生性。[3]刘莹(2014)结合投入产出表数据,评估福建省生产性服务业发展的优势和不足,提出培养生产性服务业龙头企业,增强区域服务中心建设等建议。[4]胡晶(2016)从分工及迂回生产的视角分析生产性服务业推动制造业升级的动因,从降低交易成本、提交生产效率和促进技术创新等方面分析生产性服务业推动制造业升级的作用机理。[5]贾莹,王铁山,徐玲(2016)研究发现生产性服务业通过生产资料的转移和积累、培育核心竞争、知识和技术外溢来推动制造业的发展。[6]

对于福建省生产性服务业发展与制造业升级之间关系,目前这方面的研究较少。因此,本文在利用偏离-份额(Shift-share)模型对福建省生产性服务业发展水平分析的基础上,应用计量方法对生产性服务业与制造业升级的相互关系展开实证分析,为进一步推动福建省制造业和生产性服务业的共同发展奠定基础。

一、福建省生产性服务业发展水平分析

(一)福建省生产性服务业行业结构分析

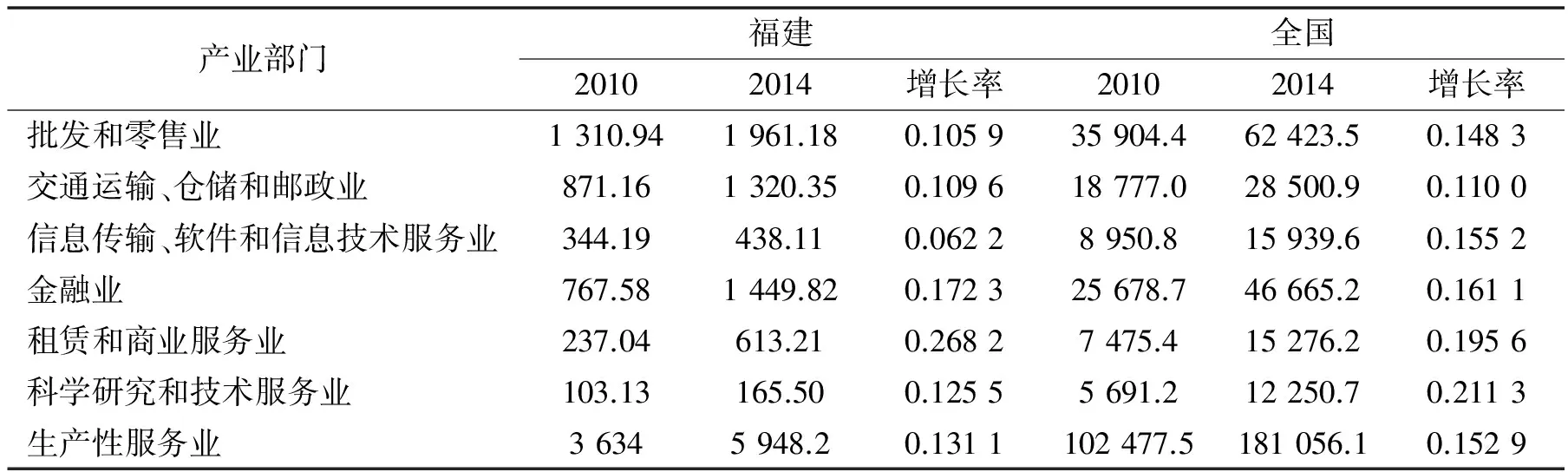

由于研究视角、研究方法的差异,学术界目前并没有给生产性服务业的范畴基于统一的界定。本文选取生产性服务业的范畴时,主要根据生产性服务业以满足企业中间需求、提供中间投入的特性及中间需求率大于50%的标准。结合2012年福建省投入产出表关于服务业各部门中间需求率的计算并结合生产性服务业的特性,选取行业主要包括:批发和零售,交通运输、仓储和邮政,信息传输、软件和信息技术服务,金融,租赁和商务服务,科学研究和技术服务这六类行业部门。2010-2014年福建省与全国生产性服务业各部门的增长情况如表1所示。

表1 2010-2014年福建省与全国生产性服务业各部门增长情况 单位:亿元

数据来源:《福建统计年鉴2016》、《中国统计年鉴2016》相关数据计算得出

近年来,福建省生产性服务业获得一定程度的发展,但与经济发达的省(市)相比仍存在较大的差距。2014年福建省生产性服务业产值占服务业总产值的比例为63.06%,略高于全国平均水平(59.34%);同期福建省生产性服务业产值占地区生产总值的比例24.73%,略低于全国平均水平(28.11%)。如表1所示,2010-2014年这5年间,福建省生产性服务业的增长率为13.11%,低于全国平均水平(15.29%);从生产性服务业内部各部门增长情况分析,只有金融业,租赁和商业服务业增长率超过全国平均水平。

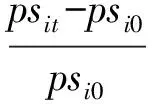

(二)基于偏离-份额模型的福建省生产性服务业竞争力分析

为了更好掌握福建省生产性服务业内部结构的竞争力状况,本文利用偏离-份额(Shift-share)模型做进一步分析。偏离-份额的基本原理是将被研究区域的经济增长视为一种动态增长的过程,再将被研究区域的经济增长与所在区域(一个国家或一个省)的经济增长相联系的基础上,将被研究区域的经济增长(G)划分为三个组成部分,即地区增长份额(F)、产业结构偏离份额(P)和区位份额(D)[7]。

这样在[0,t]时间段内福建生产性服务业Gi可以分解为Fi,Pi,Di三个分量,表达为:

Gi=Fi+Pi+Di(1)

Fi=psi*Ri(2)

Pi=(psi0-psi)*Ri(3)

Di=psi0*(ri-Ri) (4)

Fi代表的是将福建省生产性服务业内部的第i部门增长份额按全国生产性服务业各产值增长率做标准化处理。

Pi也称为产业结构效应,它代表的是由于福建与全国在生产性服务业部门比重存在差异,引起福建相对全国在生产性服务业部门增长产生的偏差,在排除这种差异的基础上,分析生产性服务业各部门对生产性服务业总量增长的贡献。Pi大于0代表该部门在整个生产性服务业中具有结构性增长优势,Pi值越大说明该部门结构在整个生产性服务业增长贡献越突出;反之,Pi小于0代表该部门在整个生产性服务业中不具备结构性增长优势。

Di也称为竞争力偏离分量,它代表的是由于福建与全国在生产性服务业部门增速差异而引起的偏差,反映的是针对生产性服务业内部第i部门福建相对于全国的竞争力。Di大于0代表该部门福建相对全国具有区域竞争优势;反之,Di小于0代表该部门福建相对全国不具备区域竞争优势。将表1的数据分别带入公式(1)-(4)中,计算结果如表2所示。

表2 2010-2014年福建省生产性服务业结构偏离-份额分析 单位:亿元

如表2所示,从份额分量来看,2010-2014年福建省生产性服务业的产值的增量(G)为2314.08,比按全国规模得出的理论经济增量(F)627.229多1 686.851亿元,说明在2010-2014年间福建省生产性服务业增速高于全国增速。从结构分量Pi来看,福建省从生产性服务业整体及内部各部门均大于0,说明福建省生产性服务业相比全国具有一定结构优势。具体按P值大小依次排序来看,分别是批发和零售业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商业服务业,科学研究和技术服务业。这反映出在福建省生产性服务业经济总量增长中,批发零售服务和金融服务的贡献最为突出;而科研技术服务发展较弱,对生产性服务业总量增长的贡献不够。从竞争力偏离分量Di来看,福建省生产性服务业各部门中只有租赁和商业服务业竞争力分量、金融业竞争力分量大于0,其余四部门竞争力分量及生产性服务业总体竞争力分量均小于0。这反映出对比全国而言,福建省生产性服务业中只有租赁商业服务和金融服务具有竞争力优势。

二、福建省生产性服务业与制造业升级的实证分析

(一)指标选取与数据来源

1.制造业升级指标

本文借鉴沈家文(2012)的研究,选取出口货物中的工业制品与初级产品的比值作为制造业升级系数(Z),公式如下:

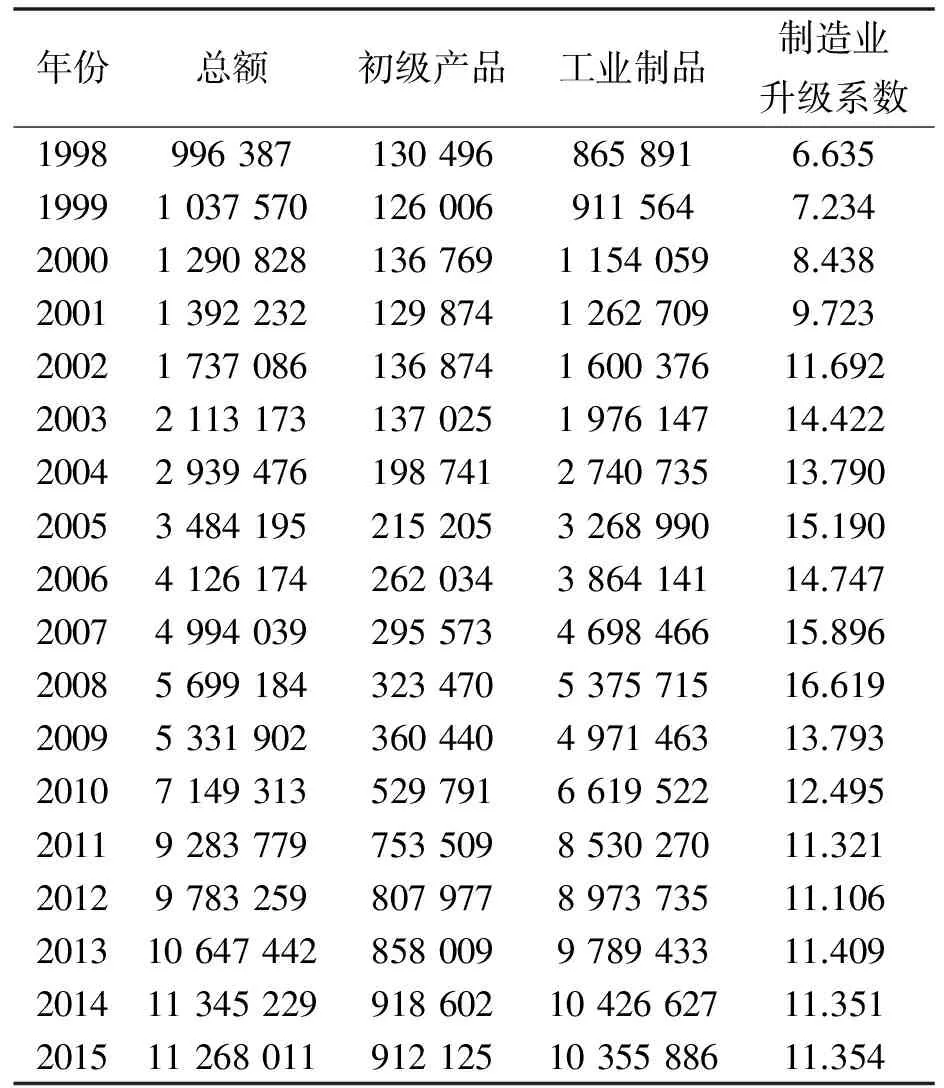

根据《福建统计年鉴》相关数据进行计算,得出制造业升级系数的时间序列数据,结果如表3所示。

表3 福建省出口货物分类与制造业升级系数 单位:万美元

资料来源:根据《福建统计年鉴2016》相关数据计算得出

2.生产性服务业发展指标

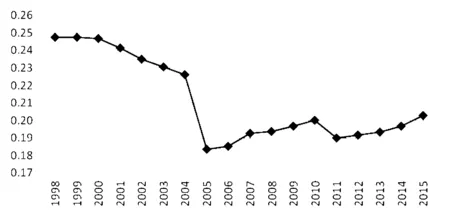

本文采用生产性服务业增加值占福建省GDP的比重作为生产性服务业发展指标(S)。鉴于统计口径和数据可得性等原因,本文以生产性服务业中的交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,金融业作为福建省生产性服务业中的代表性行业。根据《福建统计年鉴2016》对这三个行业的增加值进行汇总计算,得出1998-2015年福建省生产性服务业结构变化趋势,如图1所示。

图1 1998-2015年福建省生产性服务业结构的变化趋势

(二)实证检验

本文首先利用单位根检验两个变量的平稳性,如果两个变量不平稳,利用取对数或差分的方法进行平稳化处理;其次,为了避免“伪回归”现象的发生,对同阶单整的变量进行协整检验,以检验两个变量间是否存在长期均衡关系;最后,在变量具有协整关系时,利用格兰杰检验进一步确定变量之间的因果关系。相关数据分析均采用E-views7.0软件。

1.单位根检验

为消除时间序列的异方差性,首先对Z(制造业升级系数)、S(生产性服务业结构指标)分别取对数,然后对InZ、InS进行单位单检验,检验结果如表4所示,这两个变量都是一阶单整。

表4 各变量的单位单检验

注:D代表一阶差分。

2.协整检验

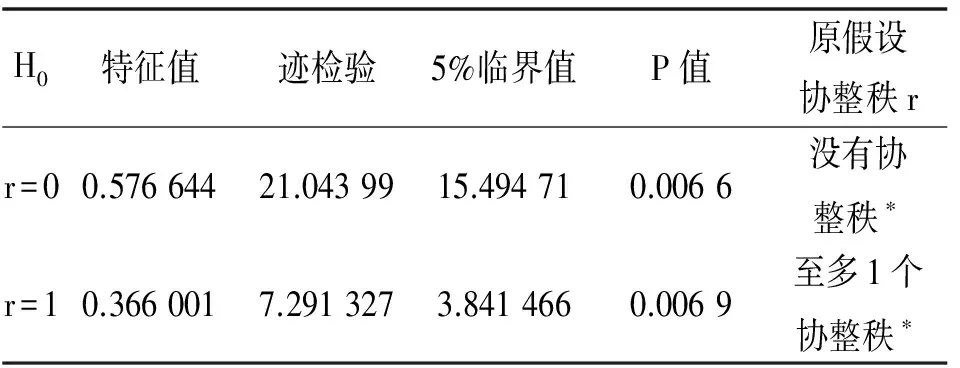

根据单位根检验的结果,变量Z(制造业升级系数)和S(生产性服务业发展指标)一阶差分序列均为平稳序列,因此对Z和S两个指标的对数时间序列进行协整检验,结果如表5所示。

表5 协整检验结果

注:*表明在5%的显著水平上拒绝原假设

根据表5中协整检验结果中特征根检验和迹检验分别表明,InZ、InS这两个变量在5%的显著性水平下拒绝了协整方程中的原假设,这代表两个指标的时间序列之间存在协整关系,两者之间存在长期的均衡关系。

3.格兰杰因果关系检验

协整检验知识检验变量InZ与InS之间是否存在长期的均衡关系,但不能具体告知InZ与InS因果关系方向,这里对Z(制造业升级系数)和S(生产性服务业发展指标)进一步进行格兰杰因果关系检验。检验结果如表6所示。

表6 各变量的Granger因果关系检验

根据表6检验结果发现,在10%的显著性水平上拒绝两个原假设,所以InZ、InS存在双向的格兰杰因果关系;但从P值上看两个变量只通过10%的显著性检验,未能通过5%的显著性检验,因此两个变量之间因果关系还不够强。

(三)检验结果与原因分析

1.检验结果

根据格兰杰因果关系检验结果,可以推断出制造业升级系数(Z)、生产性服务业发展指标(S)之间存在以下关系:Z和S之间存在双向格兰杰因果关系。这说明福建省生产性服务业与制造业在相互促进的过程中共同发展,通过制造业的升级一定程度上带动生产性服务业的发展,反之,在生产性服务业发展的基础上又推动制造业的向前迈进。

2.原因分析

通过生产性服务业发展对制造业升级的带动作用,可以从外部化和专业化两个方面分析。通过生产性服务业对制造业的中间投入,将生产性服务业中的人力资本、知识和技术导入到制造业的生产过程,通过人力资本的积累、知识和技术外溢效应,提升制造业的技术含量,实现制造业的升级。2014年福建省生产性服务业产值占服务业总产值的比例为63.06%,超过同期全国平均水平。

制造业对生产性服务业的影响机理,可以从需求规模拉动和技术创新提升两个角度分析。2014年福建省制造业占地区生产总值的比例为39.6%,要高于同期全国水平30.38%。制造业对生产性服务业具体的带动作用主要表现在三个方面,即规模经济效应体现、专业化分工深化和交易成本的降低。制造业产业链分工的细化加深了生产性服务业的发展,通过产业协同创新等方式,减少了生产性服务业研发的不确定性并降低了研发成本,从而推动生产性服务业技术创新能力的提高,带动生产性服务业整体发展。

从生产性服务业来看,在增长速度及结构性发展方面福建省生产性服务业相较于全国生产性服务业具有一定优势,尤其是批发零售服务业和金融服务业的增长速度领先全国平均增速很多。但相较于全国生产性服务业来说福建省生产性服务业结构不具有区域竞争力优势,特别是交通仓储服务业、信息技术服务业、科研技术服务业发展较弱,不具有区域竞争力优势。从制造业来看,近年来,福建省第二产业占地区生产总值的比重上升较快,制造业作为第二产业发展的主体,虽然超前发展的行业呈现增加的趋势,但石油化工、机械设备制造、电子信息三大主导产业对工业经济发展的带动作用不够强。[8]福建省生产性服务业与制造业之间虽然存在双向互动的关系,但相互带动、提升的作用还不够。

三、福建省发展生产性服务业和制造业升级的对策

(一)大力推进高端制造业的发展

当前,福建省制造业呈现出劳动附加值、创新能力较低的特点,知识、技术密集型产业在制造业中发展不足,制造业发展中以劳动密集型产业居多,处于产业链中较低端的位置,这不仅阻碍了制造业本身的转型升级,也使得制造业对生产性服务业的带动作用无法充分地发挥出来。通过产业链的延伸、核心技术的掌握,推动福建省制造业向高附加值、高端化方向迈进。以福建省制造业的高端化发展,增大制造业对生产性服务业的需求,加强制造业与生产性服务业的协同创新合作,从而进一步带动福建省生产性服务业的发展。

(二)建造良好的政策环境,促进生产性服务业发展

在“十二五”发展期间,通过政府的规划引导福建省生产性服务业获得一定程度的发展。福建省生产性服务业企业规模较小且知识、技术含量较低,对制造业升级的推动力不够。针对这一问题,一方面通过提供公平、合理、透明的政策环境,避免对生产性服务业的发展产生政策歧视,形成生产性服务业公平竞争的良性发展环境;另一方面,可以借鉴国际生产性服务业发展的标准,制定生产性服务业的行业技术标准,健全生产性服务业发展的标准体系,建造推动生产性服务业发展的优良外部环境。

(三)加强人才培养和技术创新,提高生产性服务业整体水平

当前,福建生产性服务业内部发展不平衡,知识、技术密集型行业占比较低,相对于全国而言,只有金融业、租赁和商业服务业具有竞争优势,信息服务及科研技术服务较弱。针对这一问题,一方面要加大对企业人力资本投入,培养和引进生产性服务业发展中所需要的各类专业人才,提升生产性服务业各部门从业人员的专业素质;另一方面,依托高校、科研院所及社会研究机构,加快对研发中心和技术开发中心的建设,形成产学研相结合的人才培养机制。除了政府对企业科技研发投入外,企业也应当加强自身研发创新,努力掌握企业拥有自主知识产权的核心技术,提高企业竞争力。随着福建省生产性服务业水平的提升,其对制造业的投入将更加专业化,从而更好地支撑制造业的转型升级。

[1] 黄涛珍,田家林.略论长三角生产性服务业水平、结构与其他产业的关系[J].商业研究,2010,(12).

[2] 封斯贤,徐月.生产性服务业与制造业关系的结构分析[J].商业研究,2010,(12).

[3] 易莹莹,席艳乐.生产性服务业与制造业互动关系研究[J].商业研究,2012,(11).

[4] 刘莹.福建生产性服务业的发展水平与产业结构研究[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2014,(11).

[5] 胡晶.生产性服务业与制造业升级理论探讨[J].财经研究,2016,(1).

[6] 贾莹,王铁山,徐玲.生产性服务业与制造业升级的作用机制研究[J].技术与创新管理,2016,(1).

[7] 陈淑嫱.基于偏离-份额分析法的福建省农业产业结构与竞争力分析[J].台湾农业探索,2011,(4).

[8] 陈淑嫱.福建省产业结构升级测度研究[J].集美大学学报(哲社版),2016,(1).

2095-4654(2017)06-0014-05

2017-09-10

福建省社科基金青年项目“基于生产性服务业与制造业融合视角的福建省产业结构升级研究”(FJ2016C142)阶段性研究成果

F127

A

胡 莉