聚焦核心素养 磨砺“适合课堂”

■

聚焦核心素养 磨砺“适合课堂”

■武汉市汉口辅仁小学 丁莎莎

汉口辅仁小学是一所百年老校,在办学传承中形成了“为灵动生命的自主发展提供适合的教育”的办学理念,“适合课堂”就是汉口辅仁小学秉持这一办学理念的物化和外延。2016年9月,《中国学生发展核心素养》正式发布——聚焦核心素养,形成学校教育特色,是深化教育改革的必由之路。我校从承接主持“十三五”省级重点课题《基于核心素养的本色教育研究》的实际出发,决定将研究视野放眼于“适合教育”理念下的课程建设,研究载体定位于“适合课堂”。通过磨砺“适合课堂”,提升并拓展课程的育人功能,从而提升学生核心素养。

一、我们心中的“辅仁学子”——核心素养的校本化表达

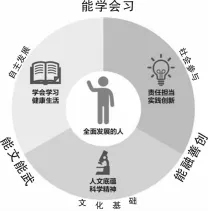

“君子以文会友,以友辅仁”,追溯出自《论语》、渊源已久的“辅仁”涵义,回顾学校九十八年的办学历程,基于学校源自原滑坡路小学、展览馆小学两校合并的实际,同时,对照《中国学生发展核心素养》,我们通过学习探讨、问卷调研并反复商议,最终赋予核心素养以校本化表达,即我们的培养目标——“辅仁学子”,其标准为能文能武、能学会习、能融善创。

“能文能武”,结合学校优质的教学质量和足球、田径等传统特色项目,我们有理由相信,“人文底蕴”、“健康生活”等素养是辅仁学子的必备DNA。

“能学会习”,获取知识的能力(学)与升华变通延展的能力(习)同样重要,学与习不可割据。“学会学习”、“实践创新”等素养是辅仁学子的特有形象。

“能融善创”,融入集体团队合作,接纳多元和而不同,积极进取善于创新,“责任担当”“科学精神”等素养是辅仁学子的特质所在。

二、我们眼中的“适合课堂”——核心素养的校本化生长点

适合课堂——基于学生的适当、合宜的课堂。从课程内容上追求适合、教学方式上讲究适合、教学环境上不囿于教室。故而我们的“适合课堂”有资源的整合取舍(课程整合实验),有传统与现代的融合(翻转课堂、STEM),有多元参与的可能(校园外的研学课程、家长进课堂)。我们的“课堂”已不是传统意义上40分钟的教学细胞生成,而是为灵动生命的自主发展提供的一切可能。

为此,我们在课程体系方面做了如下规划:

三、我们脚下的探索与追求

我们认为,让核心素养落地生根,主力军是教师。学校通过引领教师团队全程参与课程研发与落实,让我们的“适合课堂”形成聚合作用,聚焦学生核心素养的养成。

学校课程项目与核心素养的战略图如下:

(一)课程整合实验——强文化基础

“适合课堂”不是让孩子走进校园来“适应”我们,而是去选择甚至创造“适当、合宜”的教育给孩子们。在这一理念的引领下,汉口辅仁的老师们开展了以磨砺适合课堂为目标的课程整合实验研究。

如果说国家课程从课程内容上设定了规范“跑道”,学校从课堂教学模式(“四段四学”)上规范了“跑程”,那么,我们进行的课程整合实验则更倾向于均衡、综合、个性地“奔跑”!

我们在现五年级进行多学科整合实验,以语文与品德为例;我们在数学组进行多版本资源整合实验,历时一年有余;我们在英语组进行多媒介整合实验,以课外绘本与信息技术为例……今后我们还会拓宽视野,加大力度,进行诸如科学、体育、音乐、美术、综合等科目的整合实验。

1.多学科整合实验:“文道合一”的思想引领我们形成“大语文观”、“大育人观”。学校组织年级语文骨干和品社学科老师一起成立“阅读与生活”课程研发小组。通过研读教材,选择语文与品德教材中的同一主题内容进行重组编排,设计教学案例,在实施中研磨,在总结中推广。其宗旨也契合了今年九月统编教材中“提升社会主义核心价值观和中华优秀传统文化教育,比如遵守孝道等传统文化、诚信等社会主义核心价值观都得到体现。让青少年从小打好中国底色,落实优秀传统文化教育”等相关要求。

我们现阶段以社会主义核心价值观的24字为主线,尝试找到整合点。通过多次的教研活动,不断地研讨,从说课到试教,从失败到再尝试,我们锲而不舍,不懈努力,已经有以下几位老师呈现了精彩的整合研究课。

2.多版本整合实验:纵向通读12册数学教材,了解“人教版”教材编写体系以及知识点之间的联系,做到“心中有数”;横向每课时教学内容可与其他版本教学资源对比琢磨,做到“取舍有道”。我们追求的是广涉猎、深研究、寻适合,从而提升数学课堂教学效益。

老师们积极投入,一学年时间积累了十多节课例,从不同年段、不同板块、不同课型进行了实验和探索,让课程整合推动深度学习。在以人教版为主的教材体系之外,我们学习了北师大版和苏教版,品味他们的编写理念、内容编排、思想方法、数学文化、素材选取、编写体例、呈现形式、例题习题、文本特色等方面,虽各有特点,却大有嚼头。于是,我们的老师开始习惯性地通读教材,往往是一读、二悟、三调整,还有的老师能借鉴好的素材,如教学《两位数加一位数、整十数》一课时,漆娜老师反复对比,将苏教版中的“计数器”增补进入例题教学,与人教版的小棒承担起“明算理”的作用,“计数器”除了具有数形结合的特点之外,更具有相同数位上的数才能直接相加减的直观作用——摆小棒、画计数器,真实的课堂效果证明了资源整合的有效性。

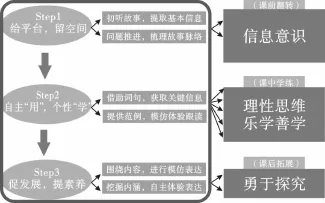

3. 多媒介整合实验:英语组将课内外资源(如绘本)、与信息技术资源进行适当整合,在学盟范围进行了课例研究《The very hungry caterpillar》,并在此基础上提炼出较为实用的方法:

整合是过程,是视野融合的过程。课程整合激活教师的课程领导力和教学创造力,教师不再是某个外在结果的消极执行者,而是这个结果的直接建构者和参与者。

整合是一种思维,一种高级管理思维。在当今教育改革的大背景下,我们面临很多冲突和抉择。在这样的冲突中,我们需要用什么样的思维呢?不是做一种二维对立的选择,而是学会用智慧思考。

老师们已经迈出了勇敢的第一步,这些都是“适合教育”品牌的衍生和物化,受益的是孩子。相信我们的整合之举能够让教学时间<2,整合效能>2。

(二)特色课程实施——促自主发展

自主性是人作为主体的根本属性。自主发展,重在强调能有效管理自己的学习和生活,认识和发现自我价值,发掘自身潜力,有效应对复杂多变的环境,成就出彩人生,发展成为有明确人生方向、有生活品质的人。

1.《入学课程》从起点训练自主发展

在学校“适合教育”的办学理念支撑下,我校对“入学课程”为主题的校本课程开发进行了有益的探索。

我们确定《入学课程》由“儿童课程”和“规则教育”两大版块组成。“儿童课程”涵盖童谣、儿童诗、绘本等,力求用适合孩子年龄特征的素材消除他们对陌生环境的恐慌心理,帮助他们顺利迈出求学之路的第一步。“规则教育”主要由7个分项指标组成:就餐、如厕、整理、列队、听课、午休及文明行为,旨在有目的地对孩子进行行为习惯的导引与训练,使孩子树立初步的规则意识。

我们尝试开展《入学课程》已进入第四个年头,在前期积累经验的基础上,我们即将调整第二版,与我区幼小衔接工作无缝对接,让新生快乐入学,学会学习,健康生活。

2. 《研学课程》渐进式训练自主发展。

大江大湖大武汉,我为家乡而自豪。学校拟将区域内的优秀传统文化、革命遗址、教育基地等资源梳理归类,分层开展研学课程,让孩子们走出校园,走进社会,学会学习。

校园内——我们开展以“妙趣游戏话传统,完美教室迎新年”为主题的民俗游园活动,38个班可以说是“班班有游戏,人人有机会”。“棉花糖”“面人”“糖画”“剪纸”“打糍粑”……“每个人都能参与、了解民俗文化的同时,还能饱口福。”六(2)班的陈鹏说,这是最“走心”的一次元旦联欢活动。

社区里——学校从地处商业区产生固体废弃物多的特点出发,让“废物不废,废物变新,垃圾减量”的环保思想植根进学生心中。各班增设了“一米园地”和“大手小手齐种植”的课程,指导孩子们、家友们关注校园、家庭以及身边社区的环境,借种植课程培养孩子们的爱心、耐心和责任心。

社会上——名校名楼牵手,更名为“汉口辅仁小学”后的首届毕业生,通过“少年礼”这种特殊仪式,在千古名楼黄鹤楼的见证下,起航成长新阶段,注定是幸福的回忆!单校长代表全体老师送给毕业生一副对联——上联:鹤楼依阁萃荟三楚风犹盛,下联:辅仁学子志在千里意方遒,横批:惟楚有才,令孩子们记忆深刻!

“活字传承人”研学课程将在本届毕业生中开展,届时,学生们将会实地体验中国古代四大发明之一的活字印刷术,并将他们留给母校的心里话印制出来,那一定是非凡的毕业礼物吧!

3. 大数据评价促自主发展

“评价与学生核心素养”研讨会上,教育部基础教育质量监测中心副主任辛涛指出了未来探索的方向:要强化对于软技能和软环境的评价,善用互联网和大数据,对每个学生个体的整个受教育过程的数据和信息进行过程性保存和追踪,并进行深入分析,从而为核心素养的落实和综合素质评价提供技术支撑。

EQA系统在多年的数据采集中已经积累了大量的学生学业测评数据。为了让教师从被动接收到主动探索学生学业发展规律,我校从自身需要出发,立足教学实践,要求月考年级的教师认真做好3件事:阅卷——了解学生学情,命题分析——关注命题走向,质量分析——阅读统计图、解析统计数据、对比分析信息、关联分析数据。然后,我们再从这些量化评价中反观当月教育行为,切实做到有的放矢。

本学期拟将语文、数学中测试的知识点分为几版块,从每月跟踪中,生成一张张动态发展趋势图表。这样,EQA输入的数字不仅仅代表着大小高低,而是一个个鲜活的、较精准地反映学生学业发展的基础数据模型,是教师分析学生学业情况的指南,也是促进学生更好发展的助推器。

4. STEM尝试 促自主发展

STEM是一种基于项目的跨学科(科学、技术、工程、数学)合作学习,非常锻炼人的综合素养。我们的STEM创客教室拟将启用,从机器人、Scratch、3D打印技术三个方面来点燃孩子们的创意小火花。孩子可以亲手编写故事脚本,导入想用的图片或音乐,输入文字,甚至录制自己的声音或亲手画图,作为素材,来完善自己的作品,通过Scratch创作自己的动画或游戏。3D打印可以改变学生的校园生活。

(三)融合多维多元因素——重社会参与

核心素养中,“社会参与”是个重要版块,具体指向责任担当与实践创新。作为汉口辅仁的一员,我们本就肩负“以友辅仁,面向未来”的使命,学校基于校情,拟将从以下几个方面促成社会参与素养的提升:

1.校史课程

作为百年老校,校史是应大力开发的校本课程。其人、其物、其事、其理,都是丰富的育人资源。我们已于2015年12月29日正式更名为“汉口辅仁小学”,今后每年的这一天定为校史纪念日。《基于学校历史脉络的学校文化建构策略研究》也是我校“十三五”市级重点科研课题。本学年我们已经着手研发属于我校的《校史课程》,分低、中、高三个年段进行开设,低年段主题为“辅仁之声”,童声学唱新校歌、认识民国时期老校歌;中年段主题为“辅仁之星”,知晓学校沿革以及不同发展阶段的明星项目、明星教师、明星校友;高年段主题为“辅仁之意”,了解“辅仁”一词之渊源、体悟“辅仁”一词之责任,胸怀大志从“辅仁”一步一步走向世界。

2.国际理解课程

尊重世界文化的多样性和差异性,积极参与跨文化交流,理解人类命运共同体的内涵与价值,是新世纪人才的必备素养。

每个国家,无论历史长短,都积累起了从衣食住行、风土人情到文化艺术历史的一个“知识库”,公民间的有效对话以此为起点,公民教育就是一个青少年社会化的过程。

我们通过在四至六年级实施与北京部分中小学同步的《国际理解》课程,引导辅仁学子跨民族、跨国家、跨文化的相互理解、相互尊重、相互宽容,学做世界公民,此举赢得家长和社会好评。

3.盟校合作

远在曼彻斯特的中英连线姊妹校,天山脚下的博乐三小,“问津文化”源头的新洲协议托管校,以及本学年新组建的学区六校,都是我们手拉手的小伙伴,与盟校的交流互助就是训练学生社会参与的良机。“感恩之心”“互助精神”“尊重自然”等元素都是我们带领学生投入“社会参与”素养形成的细胞,我们会珍惜机会,热心从教育教学社会实践各个方面整合资源。

“适合课堂”,教以生慧,学以达仁,既考验管理者的课程领导力、磨炼教师的课程研发力、强化全员的课程育人观,又全方位地聚焦学生的核心素养,由此带给学生发展的无限可能。

当我们以树的姿态站立,我们便渴望成林。相信明天!

责任编辑 成 弘