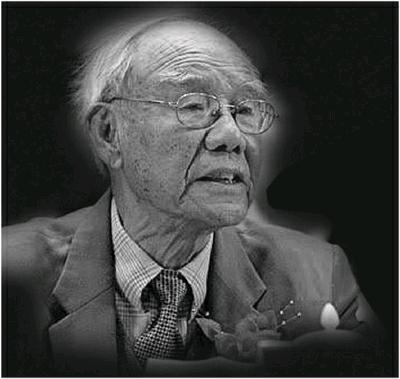

任新民:中国放卫星的那个人

从运载火箭、弹道导弹,到通讯卫星、气象卫星,到如今微信刷屏的新开机图风云系列,有位海归院士为它们献出了一生,功比天高却鲜为人知。他就是任新民,中国航天“四老”之一,风云系列气象卫星工程奠基人。也被周总理誉为“中国放卫星的人”。9月25日打开微信,大家都被微信进入界面的变化惊艳了。

6年来,微信打开后的界面从未发生变化。而这天,开机画面换成为了我国自己的新一代静止轨道气象卫星风云四号卫星拍摄的画面。

这也是6年来微信启动页面首次发生变化,启动页背景中的地球图片由非洲大陆上空视角,变化为我们祖国的上空。新的微信登入页可以看到中国的全境。

此前,在轨测试一年的“风云四号”有着完美表现,堪称气象卫星界的“翘楚”。如此完美表现的背后,离不开它随身携带的四大“神器”——多通道扫描成像辐射计、干涉式大气垂直探测仪、闪电成像仪、空间天气仪器包,同时也多亏了SAST-5000卫星平台和地面应用系统的倾力支持。

2016年12月11日,風云四号发射,此前它处于测试期,今年9月25日正式投入使用。为了纪念这个日子,6年不曾改变登入界面的微信也用这一特殊的方式发来了贺电。

风云四号取得了如此的成功,观测能力是现有系统的上千倍,能感知3.6万公里以外的湖水水温,大大提高天气预报准确率。当你看到风云四号驰骋风云的风光,却不一定知道它背后的风云系列工程的奠基人——任新民。风云卫星拍摄的画面成为微信开机图的这一天距离任老去世(享年102岁),才过去了7个多月。

一位百岁航天老人,为祖国航天事业辛劳了半个多世纪,90岁还在上班工作。作为中国航天事业的开拓者和奠基者、著名导弹和火箭技术专家、“两弹一星”功勋奖章获得者、中国科学院资深院士、国际宇航科学院院士,任新民,为中国几代航天人留下了受益无尽的财富和恒久的思念。

为科技救国远赴大洋彼岸

1915年,任新民生于安徽,天资聪颖乖巧,是不折不扣的学霸。但无奈的是,20世纪中早期对于中国来说,不是一个能安心专注于学业的时代。

外强侵略,社会动荡。14岁的任新民加入共青团,想走革命救国之路。16岁时,他又暗下决心,寄希望于科技救国。然而,任新民考入南京中央大学化工系没多久,卢沟桥事变爆发。

在南京中央大学毕业前,一次任新民去拜访父亲的故交虞焕宗校长,却发现他已病逝。于是他去看望了老先生当时还在读高中的女儿虞霜琴,后来,这位姑娘成为了任新民的妻子。

1945年,任新民告别了妻子和刚出生不久的儿子,远赴重洋,赴美求学。

在密歇根大学研究院,任新民仅用了不到4年时间便先后获机械工程硕士和工程力学博士学位。

要知道,密西根大学在工程学领域拥有极强实力。2009年,美国最佳大学工程学排行中该校航空/太空/宇航工程位列第三(四)位;在2017年USNEWS美国工程学院排名中,位列第六。

任老当时在美留学的室友,后来担任东北工学院院长的李勋眼中,任老当时除去为维持生计外出打工的时间,几乎所有时间都在学习。

1948年9月,刚毕业的任老就被美国布法罗大学机械工程系聘为讲师。那是该校第一次聘用年轻的中国人为讲师。

1949年新中国成立,任新民执教尚不满一年,但他毅然放弃了国外舒适的条件,选择回国。

他给出的理由是:“一个人只有扎根自己的祖国,才能成大事。”

中国百岁航天第一人

回国后,任老就职于南京华东军区科学研究室。随后在接到一封电报后赶去北京。在陈赓将军的邀请下来到哈尔滨,临危受命参与哈尔滨军事工程学院的成立工作。

1956年,钱学森老先生开始组建中国导弹研究机构——国防部第五研究院。在参观东北老工业基地时,沉稳且经历相似的任新民令钱老印象深刻,并招致麾下,一起为中国的航天事业奋斗。从此,任新民开启了航天人生,并在中国航天史上创造了多个第一。

搞航天,造导弹,填补中国航天的空白,说的轻巧,在那时贫穷落后的中国,这一切犹如天方夜谭。

1957年,根据中苏新技术协定,苏联向中国援助仿制导弹。1958年初,任新民奉命带队来到位于中苏边境的满洲里,代表中方签字接收苏联提供的P-2导弹样品,成为中国接收导弹第一人。而他到任后接到的第一个任务就是以此为基础进行测绘仿制。

1958年5月29日,时任国务院副总理聂荣臻向国防部五院部署了第二导弹发射计划,任新民任发动机总设计师。

1958年8月,当结束P2导弹设计图纸技术资料等的翻译和复制后,有关工作人员发现,竟然没有关键的发动机试车台及试车规程等资料。当时正值中苏关系紧张之际,苏联人在这个地方给我们“留了一手”。

而这一手,足以致命。

任老和苏方沟通后得到的结果是,“等你们的发动机搞成了,到我们的苏联去试车。”拿着导弹去苏联试车?这也就意味着,中国的导弹事业将无法独立,将永无出头之日。任老不甘心,和同行们开始了研究和摸索发动机试车台的设计和施工建设。

1960年3月,苏联毁约。任新民义愤填膺,在导弹副总设计师兼发动机总设计师任上憋着一口气,全身心投入导弹研制的工作中去。

1960年6月,苏联政府单方撕毁协定,苏联专家全部撤走。当时西方媒体给出的报道是:“中国人的导弹梦碎了”。

的确,那时的中国导弹事业没有图纸也没有苏联专家的协助,步履艰难,等着被西方国家看笑话。但任新民没有退缩,他要实现中国人的导弹梦。

1960年11月5日,中国人仿制的第一发液体进程弹道导弹发射成功,这一天是苏联撤走最后一批专家后的第83天。用任老的话说,我国的导弹是被逼出来的。该型导弹就是后来的东风一号。

1961年9月,他在国防部五院火箭分院副院长兼导弹型号副主任委员任上,率队自主研制的火箭发动机首次试车成功,接着,在兼任液体火箭发动机研究所所长任上对发动机挖潜改造,提高导弹的射程,并且开展的大推力发动机研制获得成功,成为中国导弹发动机第一人。

在经历一次次失败,总结、改进后,1964年6月29日东风二号试射成功。

这是第一颗由中国人自己进行研制的导弹。

1970年4月24日,中国成功发射了第一颗人造卫星,而运载卫星的长征一号运载火箭是中国第一枚用于发射卫星的火箭,任新民担任该火箭的总负责人,成为中国运载火箭第一人。

1978年1月,他在第七机械工业部副部长任上,专门负责运载火箭、卫星的研制、发射工作。此时中国航天启动了总师管理制,他出任中国试验卫星通信工程总设计师、中国实用卫星通信工程总设计师,即五大系统“总总师”,堪称中国卫星通信第一人。

1980年5月18日,中国向南太平洋预定海域成功发射了第一枚远程运载火箭,任新民担任发射场区总指挥,他成为中国远程运载火箭发射第一人。

1984年8月,随着中国航天进入应用阶段,任新民受任“风云一号气象卫星工程”、“新型返回式遥感卫星工程”总设计师,成为气象、新型遥感卫星第一人。

1986年11月,中国航天宣告进军国际市场,用中国的火箭发射外国卫星,任老总出任发射外国卫星工程总设计师,他是发射外国卫星第一人。

……

2017年2月12日,巨星陨落,任老逝世,享年102岁。任老总是名副其实的中国百岁航天第一人。

不让卫星带问题上天

1975年3月31日,毛主席亲自批准了由任新民参与制定的《关于发展中国通信卫星工程的报告》,这便是中国航天史上的“331”通信卫星工程。

火箭飞行的动力源自发动机。虽然世界公认液氢、液氧是一种极好的低温高能推进剂。但其易燃、易爆、运输困难、贮存危险,给使用带来诸多难题。任老总很早就提出,突破低温技术搞液氢液氧发动机是迟早的事,到那时中国的火箭发动机必将跨越一个新台阶。

在他的提议下,发动机研究所专门成立了一个液氢液氧发动机工作组。任老总从设计目标、技术方案、研制难点到实现路径、人员安排、试验步骤等方面都不断提出具体要求和建议。这种思路缜密的顶层设计和民主作风使工作得以逐步深入。在液氢液氧发动机研制进行的100多次不同工况点火试车中,任老总几乎悉数坐镇试验现场。难怪有人问任老总中国航天精神的精髓是什么时,他干脆地回答,就两个字:实践。

1984年4月8日,长征三号火箭托举着东方红二号试验通信卫星成功飞向太空。业内人士都明白,新型火箭背后的真正英雄是液氢液氧发动机。

利用高轨定点卫星通信,具有距离远、容量大、覆盖面广、质量好、可靠性高和机动性强等优点。但通信卫星工程是一个技术复杂、学科繁多、涉及面广的庞大系统工程。当时,周恩来总理亲自批示、亲自督促检查工程进展。任新民则日夜兼程深入第一线定计划、抓质量、攻难关、抓落实。

中国首次发射试验通信卫星时,当火箭、卫星按发射程序进入5小时倒计时功能检查,即将对火箭加注液氢时,却发现火箭陀螺平台功能性故障。陀螺平台那可是火箭的心脏。任老总立即召开会议,明确表示要本着对国家负责的态度,不查清故障绝不发射,决定终止当日发射的计划安排。

要查清故障必须将陀螺平台从火箭上卸下来,然后按照反程序进行一步步操作。任老总一刻不离现场,目睹操作人员的一个个动作。他虽不说一句话,但那严肃的表情,犀利的眼神,给在场所有人以无形鞭策和鼓励。55小时过去,全部工作一一完成,各系统有条不紊重新进入发射程序。

1984年4月8日19时20分,长征三号第二发火箭在震耳欲聋的轰鸣声中离开发射台,飞离地球。中国试验通信卫星工程获得圆满成功。中国从此成为继苏联、美国、法国和日本之后世界第五个完全依靠自己的力量成功发射人造地球卫星的国家。

我不同意喷星条旗

1990年初,任新民作为发射外国卫星工程的总设计师,又一次来到西昌卫星发射中心,在这里坐镇指挥用中国的长征三号运载火箭发射美国制造的“亚洲一号”通信卫星。

大家在照片上看到的任老总大多是笑容满面,而他对工作的近乎苛求却也有目共睹。一次故障分析会上,一位遥测系统副主任设计师辩解曾经做过试验,任老总竟然猛地站起来指着那位设计师吼道:你撒谎!次日晚继续开会,这位副主任设计师检讨说:“带到发射场的两台设备,备份设备在北京做过试验,这台出问题的装箭设备确实没做过试验。”任老总笑着说:“我知道你不会故意撒谎,是记错了。但是,我们的工作记错也是不允许的!”

还有一件鲜为人知的事。

那是美国制造的“亚洲一号”卫星在西昌发射场测试接近尾声之时,中美双方协调过程中,美方提出长征三号运载火箭整流罩上喷涂美国国旗。这个问题大家聞所未闻,也毫无思想准备。问题反映到任老总那里,需要请任老总签字定夺。没想到他坚决表示反对。任老总说:“我堂堂中华人民共和国自己的火箭为什么要喷美国国旗!我们的火箭全部是自己的东西,连螺丝钉也没有一个是外国的,为什么要喷美国的星条旗!我不同意喷涂美国国旗!”

那边美国人坚持要按照国际惯例,必须在五星红旗的另一边喷涂等比例的美利坚星条旗,毫不让步。这边任老总态度坚决,毫无松动。第一次对外发射服务,既没有经验借鉴也没有教训可循。国旗貌似事小,但若僵持必会影响到整个发射计划,那可就要用国际法律来约束商业合同了。问题上报北京上级机关后,经过慎重研究,决定既然是国际合作就应当按照国际惯例,既然是商业航天发射就应按照商业合同办理。

没想到,这一决定转达至任老总后,任老总态度平静地说,那你们就赶快按决定去办,但我保留意见。大家面面相觑悄悄退出,出门后才敢小声嘀咕:这老头儿真够倔的。

“倔老頭”任老总性格虽然倔强,但思想并不僵化。勤于思考、善于学习的任老总及时了解情况,认真分析了国际合作要素,没几天便主动提出自己要以改革开放的思维来对待航天国际合作。1990年4月7日,长征三号运载火箭将“亚洲一号”卫星准确送入轨道。“亚洲一号”卫星的成功发射为中国进入国际航天市场创造了良好开端,打下了坚实基础。

在后续为澳大利亚发射美国制造的卫星、为美国发射的多颗铱星、为国际通信卫星组织发射卫星时,任老总对中国不同型号的火箭上喷涂相关国旗时都给予了支持。任老总做事认真,为人耿直,勤思进取。用当前的话来说,任老总是善于学习、勇于创新的。

百年一生,一生一事

在1986年到1990年5年的时间里,任新民相继领导研制和发射成功了5颗通信卫星。为我国的电视、广播等提供了有效服务。

当我们坐在电视机前,乐滋滋地看着大洋彼岸的NBA直播或是为世界杯上喜爱的球队欢呼时;当我们分分钟就能得知天气预报,决定明天穿什么,带不带雨伞时,怎能忘记老一辈航天人这一路的艰辛。

对于我们很多人来讲,任新民这个名字或许不及钱学森、邓稼先甚至宇航员杨利伟般如雷贯耳。可就是这样一位老人,倾尽一生树立了中国航天事业的丰碑。直至任老病逝,都不曾引起巨大轰动。

任新民还有个浪漫的名字,在周总理口中,他是“中国放卫星的人”。可他却说(我)一辈子就干了航天这一件事,研制了几枚火箭,放了几颗卫星而已。

从导弹到卫星,他为中国的航天事业交上了一份满意的答卷。

中国航天事业的开拓者和奠基人之一、著名航天技术专家、“两弹一星”功勋奖章获得者、中国科学院资深院士、中国航天“总总师”……一个人一生的成就能有多高?一个人一生能做的事有多少?任新民告诉我们:百年一生,一生一事。

任老的离去,意味着中国航天事业第一代创始人在天堂重聚,也标志着一个时代的落幕。

天上的巨星又多了一颗,这些一生都在帮我们修筑“通天大路的”大国工匠们留给我们的除了一个个丰功伟绩和名字外,更是一本本中国航天技术的活历史。

从运载火箭到风云系列卫星,任老的一生都献给了中国的航天事业。“当人们都盯着地上的财宝,总有人去仰望星空。”

伟大的科学家们如散落在戈壁滩上的宝石,反射着璀璨的光芒。在浩如烟海的土石中,他们数量如此稀少,却如繁星点点,守护着人类的价值。