纵横联结中催生的创造性(四)

——计算机辅助作曲影响下的创作习惯与工作方式

周 倩 沈 叶

纵横联结中催生的创造性(四)

——计算机辅助作曲影响下的创作习惯与工作方式

周 倩 沈 叶[1]

作为这个当代电子音乐的四篇系列研究之四也同时是该系列的最末篇,本篇聚焦于一个普遍而基本的问题:作曲家的思维步骤、创作习惯和工作方式如何受到新时代电子技术的影响?本文用作曲家穆海依(Murail)、费涅豪(Ferneyhough)和温瑟诺(Vincenot)三人从工作方式到作品呈现过程中运用程序辅助的不同方式为例,讨论运用计算机算法对作曲创作的三种典型的影响:1. 为创作蓝图划“参考线”,对复杂结果作仿真;2. 促使产生音乐材料处理、以及音乐材料组织的新的作曲规则;3. 运用互应式规则设计和可控的随机性,使计算机成为能动的“素材提供者”,而作曲家更倾向于作为“材料组织者”。由此进入对音乐创作核心的思维层面的讨论:探讨新技术如何改变创作习惯,进而产生新的音乐艺术手法和风格。也探讨21世纪的音乐创作,当计算机的运用“撬动”了原本的“材料与手段”、“或然与必然”的关系后,在思维和精神层面如何寻得新的可能性。

电子音乐/创作思维/计算机辅助算法作曲 Murail/Ferneyhough/Vincenot/OpenMusic/PatchWork/PWGL

这组系列研究,讨论电子音乐纵横联结的思维和方法中催生出的新的音乐创造性,目前已然到了该系列的最末篇。本篇聚焦于一个普遍而基本的问题:作曲家的思维步骤、创作习惯和工作方式如何受到新时代电子技术的影响。也即说,此处关注的焦点并非新技术的产生,或新技术运用得到的创造成果,而是新技术对于思维方式的反授(反馈式传授)式影响。

一、复杂结果的仿真,为创作蓝图划“参考线”

简单的作曲规则,也可能导致相当复杂的音响结果。比如微复调的持续性微差化堆叠,比如增殖式的音列展延,等等。这类累进式的、或演化式的作曲规则,其初始状态以及头几步演变结果是简单的。但持续累积的变化,导致相当耗费心力的推演过程。

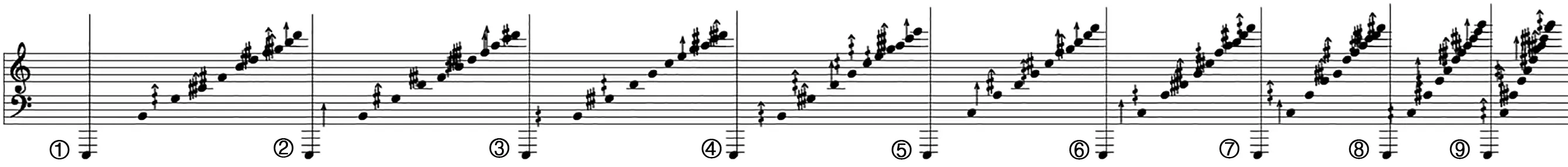

举例说,特里斯坦·穆海依(Tristan Murail)设想了一种谐波的逐渐扩大失真的艺术化效果。具体说来也就是:这个音响是由同一个人工制造的整数倍谐频泛音列和弦(从1到29分音之间挑选特定的11个音)构成,在9次重复过程中速度逐渐加速;每组内部力度保持渐弱形态但整组逐步渐强;音高方面基音不动,上方所有泛音以一定的失真率,按比例持续向高音区微差偏移,频率关系越来越不协和。最终他要将这组音响配器给乐队(要考虑真实乐器的微分音可能性),运用在他的《瓦解》(Désintégrations,1982-83)的第X部分的开头[1]穆海依于2017年6月23日在上海音乐学院的讲座中,讨论了将谐频的失真调制(harmonic distortion)这种从自然声音关系中得到的艺术启发,运用到自己创作中的情况。笔者提问,穆海依本人确认了《瓦解》的第X部分正是运用这一手法。。

从作曲规则来讲,用谐频失真的方法来推算音高,仅需一个公式:基频*倍率^失真率。比如大字一组的E(约41.20Hz)的第12分音,就是高了2音分的小字一组B(等于基频E1的12倍,约494.45Hz),非常简单。如何让这个b1偏高1/4音,也就是50音分?这稍微复杂一点,需要精确设定失真率为1.0116。再偏高50音分呢?失真率就为1.0232。

穆海依打算以E1的第12分音b1的变化为准绳,创造9组失真调制的和弦,每组和弦中这个b1都准确地上升1/4音。增加了这个规则,计算就很复杂了。因为其它的分音都需按照对应的失真率比例来变化,就不是1/4音。比如E1的第3分音——大字组的B,对应的变化就是每次上升约22.2音分,1/8音不到一点儿;而对应的第29分音,这个特定的11音和弦的最高音,每次上升约67.8音分,3/8音超过一点儿(图01-01)。可以想象,如果以铅笔和谱纸开始,仅就音高方面为这个基音为大字一组E的“和弦序进”写草稿,就是一个颇费“体力”的工作。

另外,更致命的关键是:还从未有人听到过这组渐变和弦整体的近似音响结果。这个音响纯粹是作曲家脑海中艺术化的频率失真规则的推演,并没有任何一个现实的音响或简单的频率振荡器可以模拟。在它被“演奏”出来之前,哪怕穆海依本人对这个音响的认识也主要是思维上的,至多再加上模糊的、部分的内心听觉(基于穆海依本人对类似失真音响的电子音乐经验)。所以,如何从内心听觉上准确估量、把握住这个音响,成为了创作蓝图中的着重问题。

图01-01: 以f12逐次升高50音分的变化为准绳的9组人工泛音和弦的失真渐变(构想)

为了解决这个问题,穆海依需要先写一个草稿——为这个音响的音高组织绘制“参考线”,并设法在电子设备上仿真出模拟音响来供听觉检验。让我们以他的电子草稿—在OpenMusic上建立的工作程序来解释(图2):

逐次取出第12分音渐高数列中的对应数值,用作“比例缩放工具”的输出顶限,使得9次对11音和弦的比例处理,输出的比例范围每回都在向上微扩张。具体见注解。

图01-02中,① 设E1(MIDI精确音高:2800)为基音;② 从①得出第12分音,以及一个包含了穆海依所需的特定11个分音的泛音列和弦[1]“nth-harm”的功能:指定基音,乘以指定的一些倍率。例子中E1=41.2Hz,乘以图01-02中②部分内指定的12倍以及(1 3 5 7 9 12 15 18 21 25 29)倍,得到特定的第12分音,及一个包含11个音的泛音列和弦。;③ 构一个等差为50的9位递增数列;④ 将第12分音的音高与等差数列相加,得到间隔50音分升高8次的第12分音的精确音高变化数列(准绳做好了);⑤当中的处理,就是一个将②的11音和弦,按照④的第12分音音高变化数列作比例化[2]“om-scale”比例化工具的工作是把输入范围投射到输出范围上,用来等比缩放饲予它的音列。它有5个输入,入口1饲入音列(该和弦,按MIDI音高比如2800 4702 5586 6168…),入口4和5规定输入的范围,该例中是(2800 E1到7102 b1);而入口2和3规定输出的范围,比如第二次是(2800 E1到7152 升高50音分的b1),第三次(2800 E1到7202 c2),可以看出这个输出范围的底限不动,顶限每次升高50音分。因此处理结果就是逐次对音列作比例扩张,第二次结果(2800.0 4724.106 5618.3804 6207.1445 …),第三次结果(2800.0 4746.212 5650.7607 6246.289 …)。这9次结果被累积起来,输出为9个渐次失真扩张的和弦。,并累积结果最后输出9个和弦的过程。⑥得到了所有极为精确的9个和弦的音高数据,转换成精度为1/8音的MIDI格式记谱,并用计算机演奏出可聆听的仿真音响(图01-03a)。

图01-03a:OpenMusic中可听的1/8音精度记谱结果(穆海依附加了时值和力度的处理)

图01-03b:转换成1/4精度的草稿2[1]穆海依的这个草稿 2,转引自 Anthony Cornicello, Timbre and Organization in Tristan Murail's Désintégrations,Ph.D. Dissertation, Brandeis University, 2000. p.99. Editions Salabert, Paris. 1989.

穆海依从一个简单作曲思维中,展延出复杂的音高结果[2]其节奏和力度的展延同理,此处略而不论。。由此电子草稿1,他再转换成精度为1/4音的草稿2(图01-03b)。并在结合了各种其它结构参数的基础上进行真实乐器的配器。《瓦解》直到X部分的第16小节也即图01-04的第1小节,所有乐器才从IX部分延留的因素中渐渐褪干净,投入到这个新的因素-11音和弦的“失真”式音高微扩张中。

对比最终的乐谱和草稿2上的和弦排列,能观察到穆海依基于渐变失真和弦的艺术化配器处理细节。首先并非所有的和弦音都被乐器呈现;其次电子部分的呈现与真实乐器部分在时间上先后交叠;最后也同样是重要的:分音在时间上前后出现次序作艺术化安排,以及“修改”八度、上下移动模型中的分音分配给乐器是穆海依惯常的手法。

该例子展现了在当代电子音乐技术的辅助下,作曲家如何把一个复杂的音响从内心投射到实际结果中的工作过程和方法:通过逐层的处理,简化计算的难度和强度,增进每一阶段草稿的内心听觉把控。电子音乐技术仿真式的、如同绘画蓝图中参考线一样的作用,成为当代音乐创作的重要襄助。作曲家与计算机“助手”的关系是:作曲家制定方案和步骤,列出计算公式;而计算机“助手”反馈计算结果,把数据转换为仿真音响。

二、从工作方式到音乐组织方式的改变

以上通过穆海依的例子所展示的、用计算机运行算法辅助作曲创作(Computer-Aided Algorithmic Composition, CAAC)的工作方式,在上世纪90年代前后引得许多当代作曲家投身于此尝试中。萨里亚霍(Kaija Saariaho)、林德伯格(Magnus Lindberg)等都将PatchWork这个算法辅助软件作为节奏处理的重要工具。尤其值得讨论的是费涅豪(Brian Ferneyhough)的“换笔”过程。

图01-04.《瓦解》X部分的第16小节,最终乐谱的音响呈现

1980年费涅豪在IRCAM即由工程师协助运用CAAC方式试图生成一组算法的系列,但受制于当年的设备条件,得不到恰当的结果。随后他想要的功能被工程师编入PatchWork程序中,他本人也受到音乐科学家马特(Mikhail Malt)的方法传授,越来越能独立地运用CAAC方式工作。原本他的习惯是“在一切就手可及的纸片上涂抹”[1]Ross Feller, E-sketches: Brian Ferneyhough’s use of computer-assisted compositional tools, the Chapter 13 of A handbook to Twentieth-Century Musical Sketches (Patricia Hall, Friedemann Sallis ed.), Cambridge University Press, 2005, p. 178.。而1980年代他的创作渐进地抛开纸质手稿,直到创作《弦乐三重奏》(1993)他已完全“换笔”到电子手稿的工作方式。

在麦修斯和阿德勒2014年3月对费涅豪的访谈[2]Heath Mathews, Brian Ferneyhough Visits MakeMusic, April 15, 2014, https://www.finalemusic.com/blog/brianferneyhough-visits-makemusic/。最近访问日期:2017年11月18日。中,费涅豪形容自己的工作习惯为:“如今我的工作方式,也许是关联性的。我用两个屏幕。在一个屏幕上我运行一个音乐算法程序,通常是PatchWork GL或OpenMusic。在程序上我计算节奏、和弦和密度。我能取得节奏的记谱,并运用OpenMusic的语法(指MIDI格式)转移到(另一个屏幕的)Finale(音乐记谱程序)中。我在Finale里收拾清楚节奏,然后我可以加上音高层。原则上我并不同时做每件事情。我是一个层次分明的人。”谈到他从草稿到乐谱的工作流程,他说他的大部分工作直接在计算机上进行:“我的纸面流程急剧减少,在屏幕上,我能设置任何我当下处理的音乐元素……”。

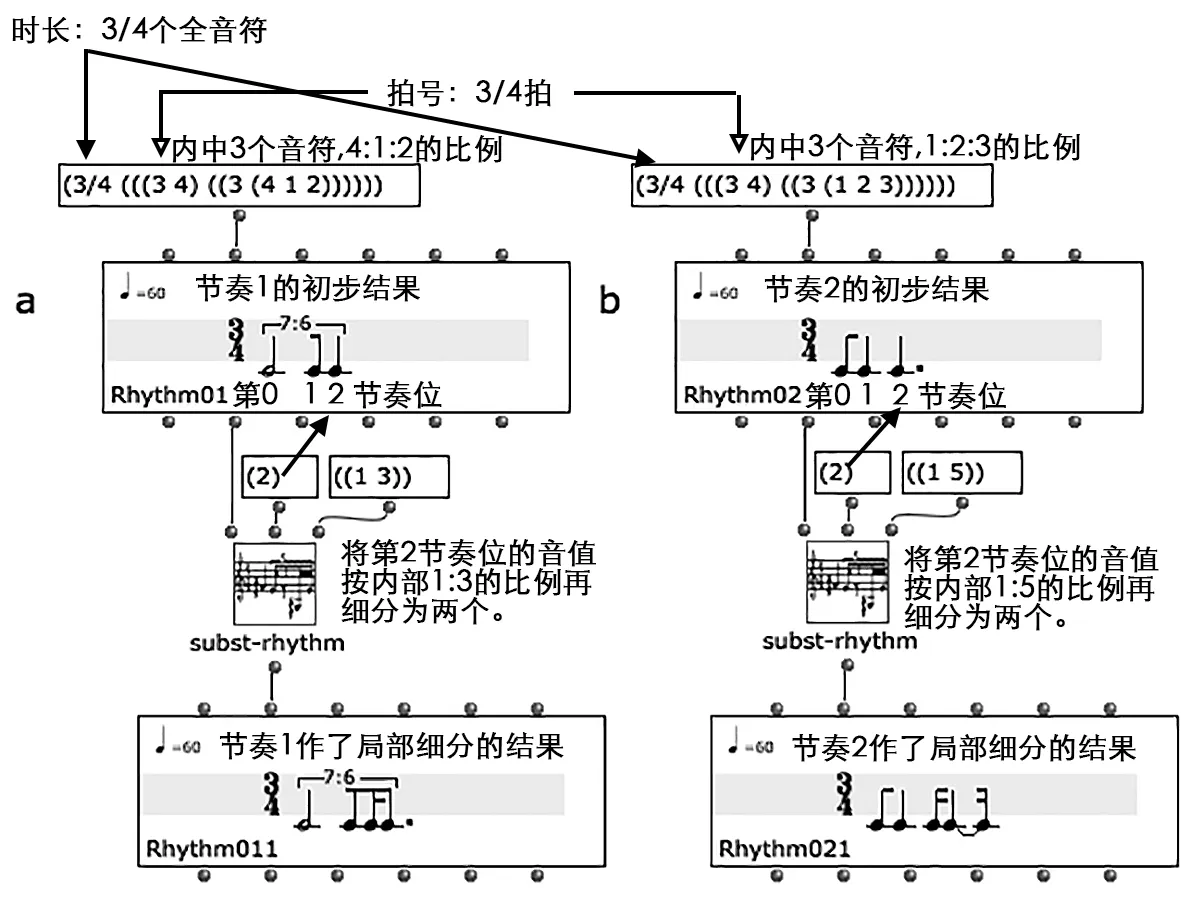

“换笔”给费涅豪带来的好处是什么呢?他在追求更复杂的音乐处理中更加得心应手,毫无障碍。多年追随费涅豪的助手乌曼(Erik Ulman)以及费涅豪的手稿研究者菲勒都持有类似观点:“计算机辅助作曲(CAAC)的工作流程让费涅豪在记谱上‘走得更远’,毫无疑问,一个巨大的便利是:不再用手工计算复杂的、分数式的节拍分配了”(见前注:Feller 2005/177)。甚而费涅豪得以有可能思考一些运用在材料发展和变化上的新手法。乌曼给出了一个例子[1]Erik Ulman,“费涅豪的创作”系列课程其中的2017年6月12日下午的举例,上海音乐学院高峰高原研究生课程团队讲座视频资料,2017年。:

图02-01.乌曼举例费涅豪的节奏型1和2的生成

图02-02.“比率渐变”

由此可变为:

(3 (2 2 2))

(3 (4 2 3))

(3 (3 1 2)) …

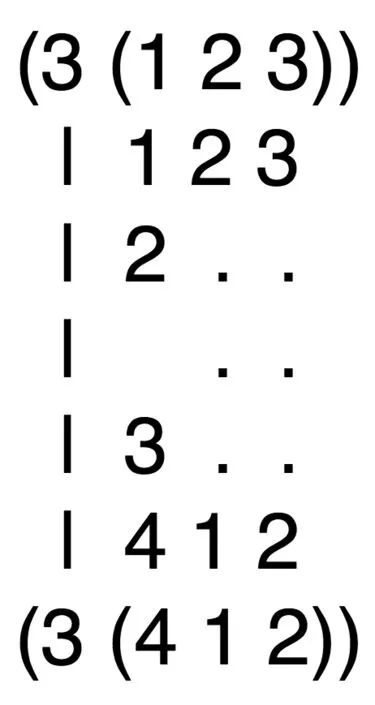

如果只是图02-01所示,那么计算机辅助的作曲过程仅仅帮助费涅豪解决了计算工作的复杂性。而图02-02进一步展示了在这两个节奏型的材料基础上,费涅豪思考节奏的变化和发展,跳脱了通常作曲法基于节奏形态的处理,进入算法作曲程序特定的数列表达式内部,操控比率关系中单个数值的渐变转化。费涅豪以被我称为“比率渐变”的独特方法在这两个节奏之间求得一系列变体。

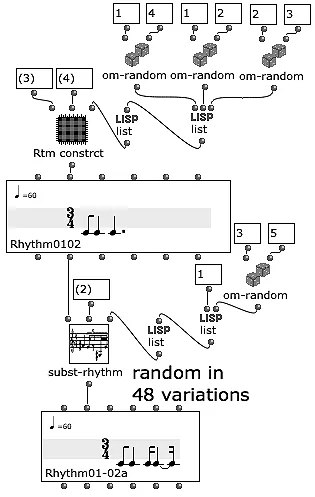

比如图02-01的节奏a细分处理后可以数列表达为:(3 (4 1 (2 (1 3))));节奏b细分后就是:(3(1 2 (3 (1 5))))。这两个数列嵌套结构相同,位数相同。费涅豪的规则是对应位置上的数值如果两两相同,即为固定值,比如第一个数值永远为3;而对应位置上的数值如果两者不同,则把这两个数值作为随机变化的上下限,比如节奏a的第二个数值是4,节奏b的第二个数值是1,那么后面一系列变体的第二位数值,就随机地是1到4之间的任何一个整数。这样一来,节奏a和b应用“比率渐变”之后,最终再得到46个变体。这种基于数列底层的变化,其在节奏形态层面常有极不同的结果,比如图02-03中的这6个。有趣的是,按照费涅豪的组织规则,所有这46个变体却和两个原材料有程度相当的亲缘性。

因此,CAAC不仅改变了费涅豪的工作方式,也让他形成了独特的音乐材料变化规则:“比率渐变”。但CAAC对费涅豪的影响还远不仅如此,他音乐的组织方式改变了,他的风格也产生了变化[1]费涅豪音乐的多位研究者,包括乌曼、斐勒以及马特都指出了CAAC工作方式带给他1980年代之后音乐的组织和风格影响(参见所引这3人的著述),但费涅豪本人更愿意相信是新的环境、加州的阳光以及他本人主动求变的思考造成的。。之所以有这么大的影响,笔者要强调两点根本原因,一是“随机”,如图02-04所示,费涅豪的“比率渐变”规则中“随机”扮演了很重要的角色,他自己将这种逐次提取的随机值称为“随机漏斗”(random funnel)。他并非让算法程序提供所有的变体可能供自己挑选,而是让机器随机地逐个“吐出”48个(注意:换了不同的原型后,变体会更多或更少)可能的变体中的任何一个或任何几十个,然后把它们贴满整屏幕;二是“随意”,一下子拥有原本要计算几天几夜的大量素材,而且这些素材从规则原理上是同质,在形态上又不同貌,费涅豪就在其间凭感觉取用,并更加“马赛克”化地组合它们(乌曼的评价)。这些材料也就像马特所说,是费涅豪的“前作曲素材”(pre-compositional material),并不原样直接地出现在最后总谱中[2]Mikhaïl Malt, Some Considerations on Brian Ferneyhough’s Musical Language Through His Use of CAC – Part I: Time and Rhythmic Structures, Jean Bresson et al (Editor), The OM Composer’s Book. 2, p. 14, Editions DELATOUR France/Ircam-Centre Pompidou, 2008.。“随意”的另一方面表征是遗忘,由于“PatchWork可以显示但不能打印”(费涅豪原话,见Feller 2005/178),“费涅豪有时忘记了之前使用的材料变体,但没关系他可以重新生成一个新的”(乌曼)。这使得他1990年代之后的音乐风格更加感性,但也有人认为比他早期的音乐较少组织性(less organic,乌曼)。此外,电子草稿以及几无纸质手稿的局面也造成分析他后期作品的巨大的困难(斐勒)。

费涅豪运用计算机辅助作曲的方式无疑是有启发性的。在这对“人机关系”中,计算机并不像前例中体现为穆海依的“算术仆从”,而是通过规则下的随机性的运用,给予作曲家供其激发灵感的素材。有兴趣探究者可以借马特对费涅豪《三重奏》的节奏结构准备工作的分析(见前注:Malt 2008/12)来进一步了解。

图02-03.按前述安排,瞬间可生成数十个变体中的6个

图02-04.随机比率渐变

三、从聆听“随机”中再度组织

其实一定规制内的随机性,其运用本身在音乐历史上就是一个十分久远和广泛的领域。从各个地域民间音乐表演中的框架内即兴“创作”,到各个时期对于创作音乐的可适度发挥的演奏即兴处理,再到音乐创作中有控制的偶然,比如莫扎特的骰子音乐,鲁托斯拉夫斯基的第一弦乐四重奏,等等。前述费涅豪的作曲方式,只是转换成“人机互授”的角色关系,而从规制与随机的逻辑关系来看与这些各个时代的例子并无不同:都是规制预置在先,而随机变动在后。随机性并不改变预置的规则。

但思想上受到费涅豪等作曲家影响,出生于1980年代的当代青年作曲家们,或许由于和电子时代同步成长的关系,在他们的创作工作关系中,计算机获得了越来越重要的地位,越来越接近于一个“作曲家的伙伴”的角色。由此,新时代作曲家们在作曲创作的工作方式中发展出了新的规制与随机的逻辑关系,即1. “聆听”随机在先;2. 逐步生成规则于反复多次的聆听过程中,并同时一步步用规则调试、限制随机结果;3. 直至获得了足够数量的、较满意的(规制后的)随机生成片断,最后开始再组织为音乐作品。

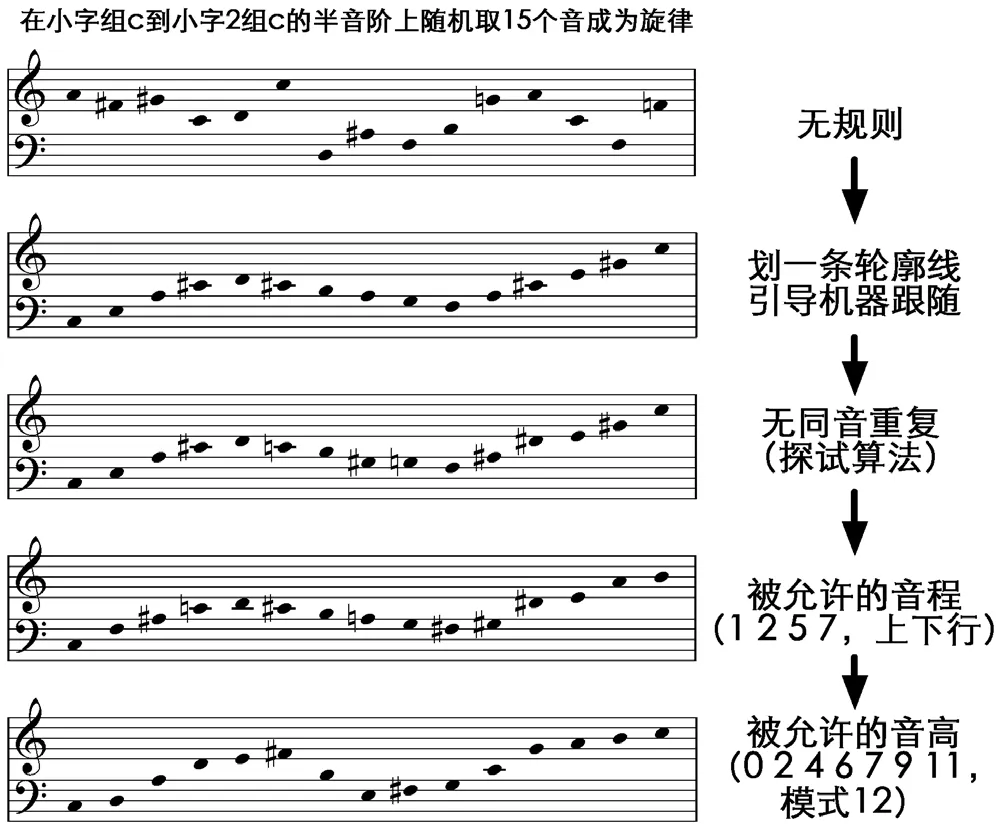

例如法国作曲家温瑟诺(Julien Vincenot)的工作方式就很典型。他在一篇介绍自己作品以及自称为“慢速”计算机辅助作曲[1]对照前辈作曲家们赞叹的计算机易用性、生成结果的迅速和即时性,温瑟诺的“慢速”是一个很有趣的强调:他创作的工作方式一直处于缓慢感受的人机互授中。参见Julien Vincenot, On “slow” computer-aided composition, Jean Bresson(editors) et al, The OM Composer’s Book. 3, Editions DELATOUR France/Ircam-Centre Pompidou, 2016. p.100.的创作方式的文章中举了图03-01这个旋律生成的例子(见前注 Vincenot 2016/100),用以说明从无规则到有规则的反复聆听中,他基于生成结果的实际音响,再试验和设计各种规则的材料处理过程。从谱行1的随机运动无规则,到谱行2运用轮廓线,后面的3-5谱行都在保留轮廓线的基础上,分别试验“无同音反复”、“只用特定音程”及“只用特定音高”的自定义规则。对比费涅豪可以看出,温瑟诺并没有一个“先验的”作曲规则。他的规则产生于持续的“感受”-“修整”-“再感受”-“再修整”过程中。

图03-01.温瑟诺对于随机旋律的多次规则探试及调试

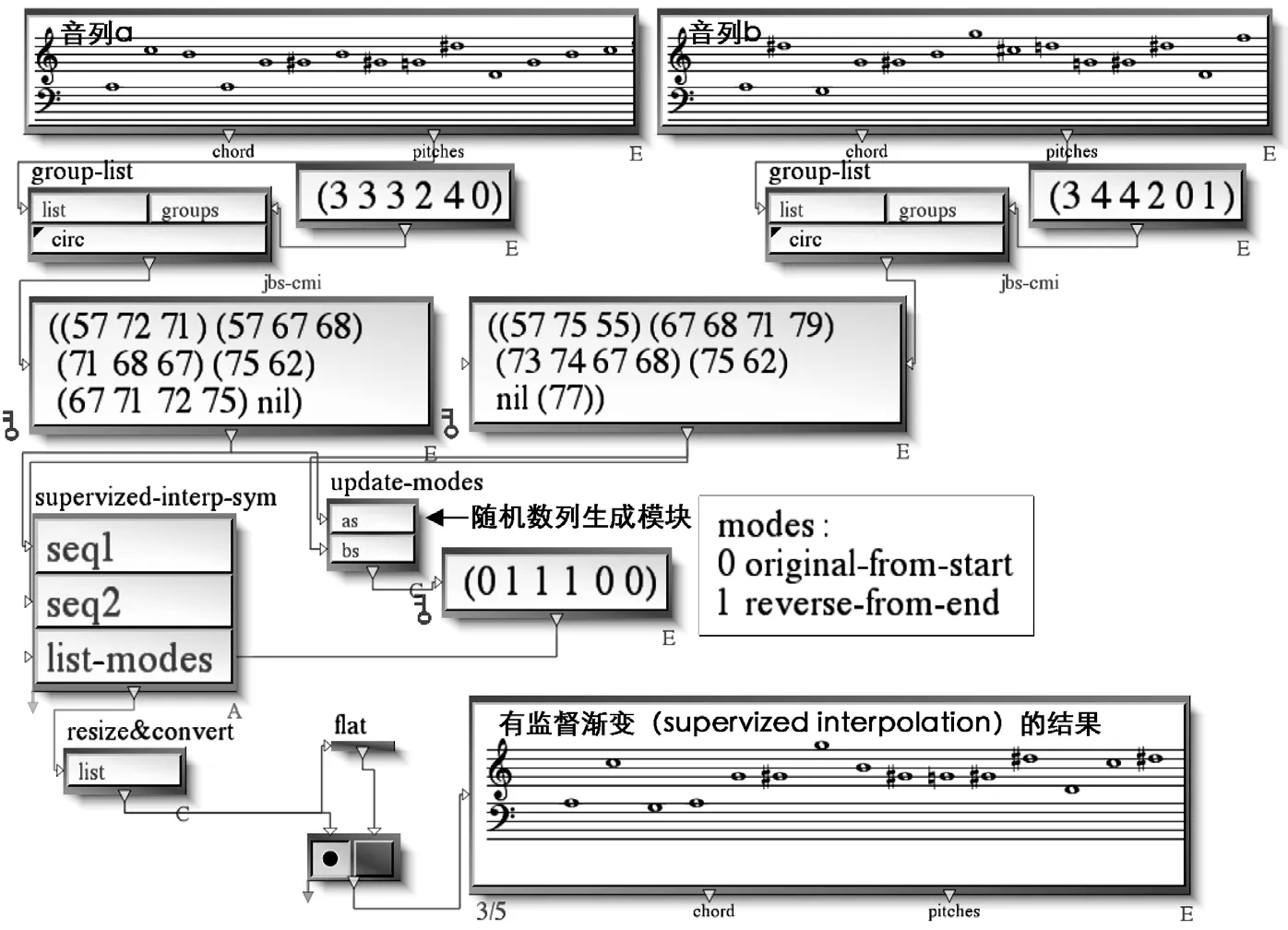

温瑟诺处理已得到素材之间的变化,也用到这个“人机互授”的方法。比如,他的作品《水的记忆》[1]Julien Vincenot, Mémoire de l’eau for accordion and live computer (2015).(2015)中用到一种”有监督渐变”(supervised interpolation)的材料发展技巧,用来处理两个旋律之间的互相转化。在他自己用PWGL算法程序编写的小程序中,已经为这两个旋律框,加载了正序倒序等模块,目的是控制、定制化(也即受人“监督地”)渐变的过程和结果。此外最重要的是,他用图03-02中一个叫“模式更新”(update-modes)的模块,随机生成原型或反向的数列处理要求,叠加到“有监督渐变”的操作中,从而生成变数多而复杂的综合结果。从许多次不同的随机综合结果中,温瑟诺再挑出听觉满意的若干组音列,并与音列a和b两个原型并列对照(图03-03),从而成为乐曲的工作草稿。

图03-02.温瑟诺用PWGL中自己编写的程序,作两个旋律线条间的“有监督”渐变

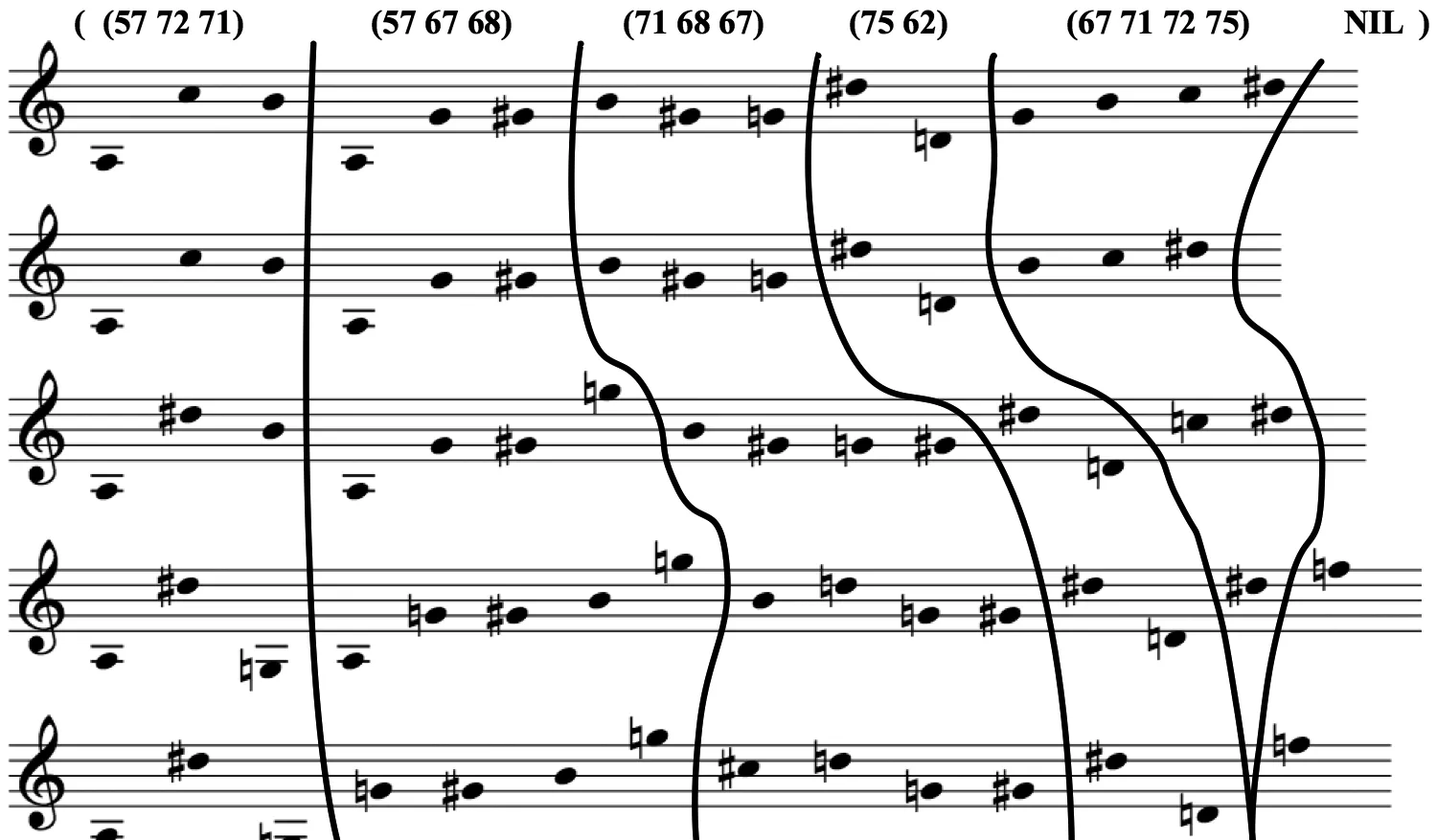

可以看到,图03-03最上一行和最下一行是两个旋律原型,而中间声部是若干挑选出的、“有监督渐变”的处理结果。

图03-03.温瑟诺用图03-02中的程序生成听觉满意的若干结果并汇总对比

用“随机在先”,“规制在后”的工作方式,温瑟诺层级化地处理了各个音乐要素及其关系。他生成并保留大量从听觉上能令他满意的片断,以裁剪、叠拼等手段将片断再组织为音乐作品。

四、小结

本文中所举穆海依、费涅豪和温瑟诺的例子,较为典型地代表了三类不同的创作习惯和创作方式。固然这三类运用到计算机辅助算法作曲的创作,与传统仅运用纸笔的创作无论在创作的开端、过程还是结果上都有极大的不同;但本文的目的更着重于展现这三类之间的区别,并意图引发对于当代音乐创作思维的本质思考:如何界定材料与手段、或然性与必然性之间的关系,就会关乎如何寻得新的音乐精神。

五、全系列总结

包含4篇文章的系列研究自此连载结束。在第一篇,《电子音乐技术与多领域音乐研究》中,阐释了21世纪的电子音乐新技术作为辅助,在音乐多个研究领域中业已发挥的关键作用,及其工作方法背后的思维路径。由此还探讨了电子音乐与音乐分析、音级集合分析相交叉,以及电子音乐与演奏风格分析、弹性速度的分析相交叉的研究新方法。

在第二篇,《利用电子手段追寻声音变化的新可能》中,从声音技术这个局部角度,回答了电子音乐技术和音乐创作思维孰为本的问题。或者说,什么是电子音乐的众多声音技术和工具,持续几十年创新和发展的根本动力?从该文所举众多案例可以看到:一代代音乐创作者不倦地追寻新声音的欲望,以及思维和观念在一个开放环境中纵横联结而产生的创造力,是一切表层技术的内在驱动。

在第三篇,《3D音响空间中的创作思维》则着重讨论音乐的“新”维度——空间化,是否有成为与音高、音色、力度、时值一样基本的元素维度的可能?在几个世纪的音乐空间化探索后,电子音乐技术为新的创作思维提供了怎样的助力?并判断“沉浸虚境”和“临场不可转述性”仍将是3D音响空间中新的创作思维和观念的要素。

而第四篇,《计算机辅助作曲影响下的创作习惯与工作方式》进入到音乐创作最核心的思维层面,探讨新技术如何改变创作习惯,进而产生新的音乐艺术手法和风格。也探讨21世纪的音乐创作,当计算机的运用“撬动”了原本的材料与手段、或然与必然的关系后,在思维和精神层面如何寻得新的可能性。

感谢沈阳音乐学院学报编辑部一年以来的大力支持。区区4篇文章,对于讨论新世纪电子音乐技术与广义的音乐创作、研究的思想观念、思维方式的方方面面关联来说,当然挂一漏万。但沈音学报慨然允许两位青年学者班门弄斧,也确实体现了鼓励年轻后进的不凡气度。两位笔者才疏学浅,恳请各位方家批评指正!

J614.8

A

1001-5736(2017)04-0081-10

感谢上海市教育委员会,霍英东教育基金会和上海音乐学院,该系列课题的研究获得了上海市“创新课题”和霍英东教育基金会资助,以及上海音乐学院“音才辈出”项目的配套支持。

[1]

周 倩(1977~)女,上海音乐学院作曲系副教授。

沈 叶(1977~),上海音乐学院作曲系副教授。

(责任编辑 王 虎)